众擎易举:近代上海民间慈善组织兴建的多维考察

阮清华

(华东师范大学 历史学系,上海 200241)

明清以来,上海即开始建立民间慈善组织,到近代开埠不久就出现“善堂林立”的局面[1];此后,其数量更是不断增加,成为一支重要的社会力量,在促进和维护形成中的上海都市社会中发挥了重要作用。关于上海民间慈善史的研究,学界已经有相当多的成果,许多知名学者,如夫马进[2]533-642、小浜正子[3]50-129、梁元生[4]等都有专门研究,梁其姿的研究亦涉及上海[5]222-243。然而,上海到底有多少民间慈善组织,哪些因素、如何影响民间慈善组织的兴建等问题却尚未解决。

本文通过广泛收集各类地方史志资料、报刊文献、时人著述以及善会善堂档案和内部印刷品等,基本厘清了上海自明清以来慈善组织的兴建史,认为1710—1948年间,上海县、市范围内至少兴建了235个民间慈善组织。在此基础上,笔者分析了慈善组织的兴建时间与上海城市人口数量、社会经济发展以及官方对民间组织的管理等因素之间的关系,指出民间慈善组织的兴建速度并不与人口增加和经济发展必然同步,而是有着更为复杂的相互关联。

一、 慈善组织的兴建时间与数量

通过检索各类数据库以及认真梳理各种纸质文本文献,笔者发现,从1710年上海育婴堂成立起,至1948年上海基督教青年会福利部成立止,在这238年间,可以确定成立时间的民间慈善组织至少有235个(详见表1),无法确定成立时间的有十多个;另外至少还有60多个面向普通大众的殡舍、寄柩所等慈善组织以及三四十个具有慈善功能的医院、施诊所等,这些组织相加总计超过340个[6]。根据上海市民政局的调查,在解散和接收了大量社会公益慈善团体后,1951年上海市还有各种社会公益团体904个,其中包括261个慈善组织[7]。由此亦可见笔者的统计具有较高的可信度,而小浜正子估计的119个和李国林认为的199个[3]58-67[8],都明显低估。

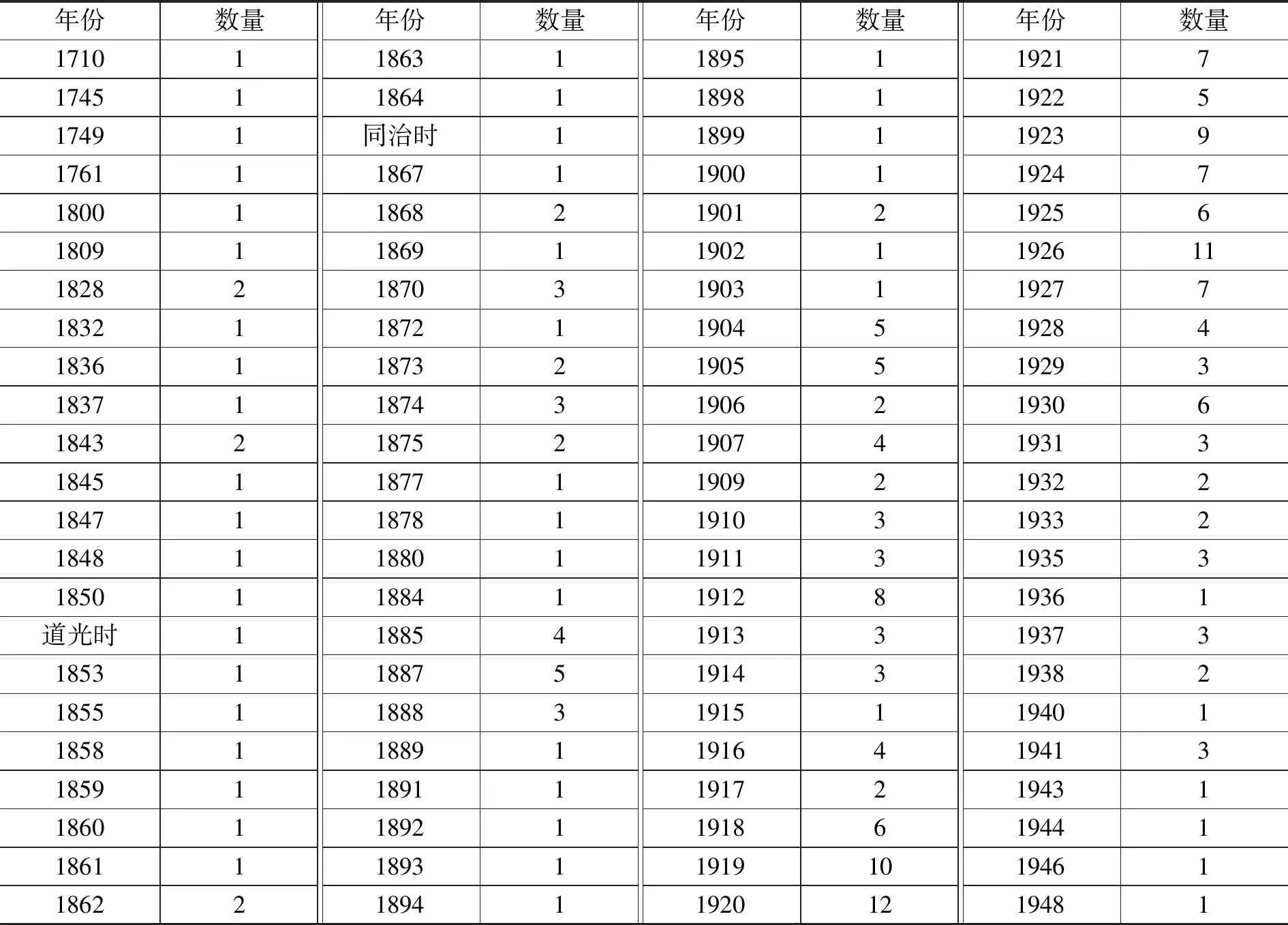

表1 1710—1948年上海慈善组织成立时间统计表(单位:个)

(2)报纸杂志:申报,新闻报,文汇报,新民晚报等。

(3)其他资料:季伟苹,2017:《上海中医药发展史略》,上海科学技术出版社;张礼恒:《民国时期上海的慈善团体统计(1930年前后)》,载《民国档案》1996年第3期;小浜正子,2003:《近代上海的公共性与国家》,葛涛译,上海古籍出版社。

本文研究的慈善组织,主要是指由民间人士组织和维持、用来救济和资助普通弱势群体的社会公益组织。上海作为一个移民城市,先后建有众多的同乡会馆、同业公所,1931年上海至少有会馆、公所68家,整个民国时期的同乡会不少于119家[9],到1950年仍然有31家。(1)参见上海市公所会馆山庄联合会成立大会记录(1950年7月4日),上海市档案馆,档案号Q118-1-1。还有一些冠以“某某善堂”名称的家族组织,也具有某种“公”的意味,同样具有公益性,但受众是特定对象,主要服务的是同乡、同业从业人员或者是本家族弱势群体,因而不具有普遍性,本文不讨论这类组织。另外,各类宗教组织创办的公益团体也很多,但是有些是面向本教教徒或信众;也有部分是面向普通大众,可能具有潜在的传教和普及信仰的目的,但对接受救济者并未有特别限定。本文对前者基本不予考虑,而后者则列入讨论范围。所以本文收集到的、基本能确定成立时间的235个慈善组织,不包括对救助对象有地缘、业缘、血缘或信仰上之特别规定者。

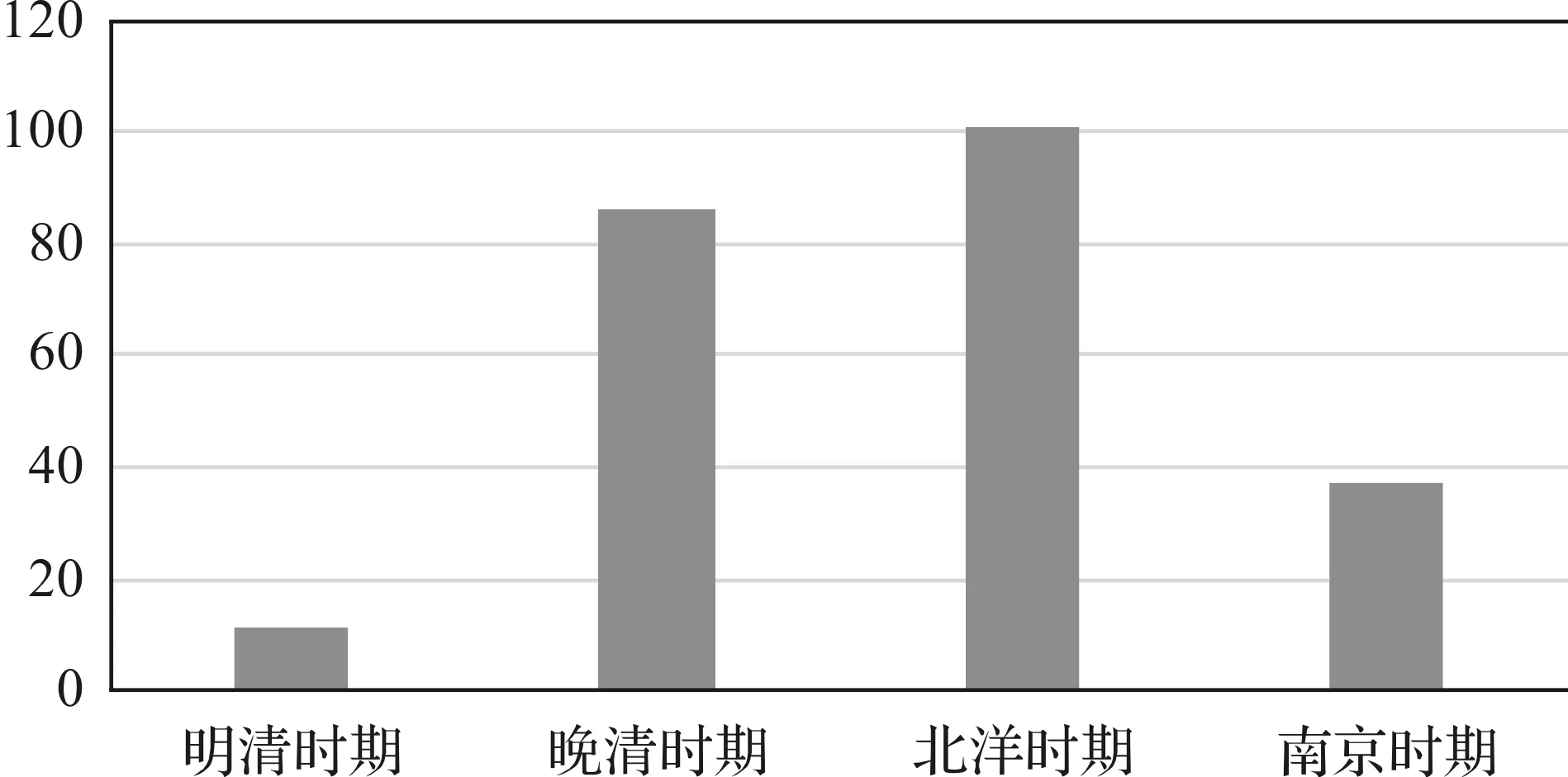

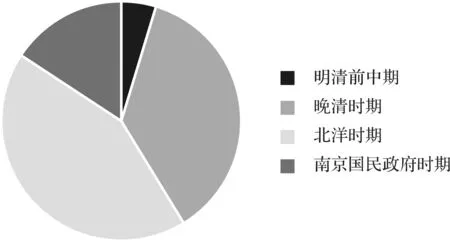

表1显示,从1710—1948年的238年间,上海(2)本文中,1927年以前,上海指上海县及邻近宝山部分地区;1927年以后,以上海市为主,同时包括上海县以及宝山、浦东等部分地区,总面积约600平方公里,非指整个今日之上海。至少成立了235个慈善组织,差不多每年新建1个。如果分时段考虑,我们可以更好地发现规律。1710—1842年的132年间,也就是上海开埠之前,建立慈善组织11个,最多的是1828年2个,平均每12年新建1个。1843—1911年,晚清68年间新建86个,年均1.26个,1887年、1904年和1905年每年新建5个,两者相加即明清时期上海慈善组织总数为97个,而不是有的学者估计的56个[10]204。1912—1927年,北洋政府时期16年间新建101个,年均6.31个,最多的是1920年新建12个;1928—1948年,南京国民政府时期20年间,新建37个,年均1.85个,最多的是1930年新建6个;整个民国时期上海新建慈善组织138个。考虑到战争对新建民间慈善组织的影响,1928—1937年10年间新建数为27个,年均2.7个;而1938—1948年10年间新建10个,年均1个。用柱状图(图1)和比例图(图2)可以更直观地呈现各时期慈善组织兴建数量的关系。

图1 不同时期新建慈善组织数量图(单位:个)

图2 不同时期新建慈善组织比例图

由图1、图2可见,开埠前上海就有民间慈善组织,但是从组织数量上来说并无特色。开埠以后慈善组织逐渐增多,平均每年新增1个多;北洋时期是我国近代史上政治动荡、社会不安的时期,但短短16年间上海一地新增慈善组织101个,平均每年增加6个多;南京国民政府时期前十年是所谓“黄金时期”,年均新建2.7个,后十年则是战乱时期,每年新增慈善组织1个。如果就宏观背景下的社会需求角度来说,晚清、民国时期整个中国大体上处于政治黑暗、社会动荡时期,大批移民涌入上海,尤其是北洋时期军阀混战,民不聊生,在这些时期出现慈善组织兴建热潮甚至高潮,似乎是完全可以解释的。但是这个笼统的分析,掩盖掉了许多信息。

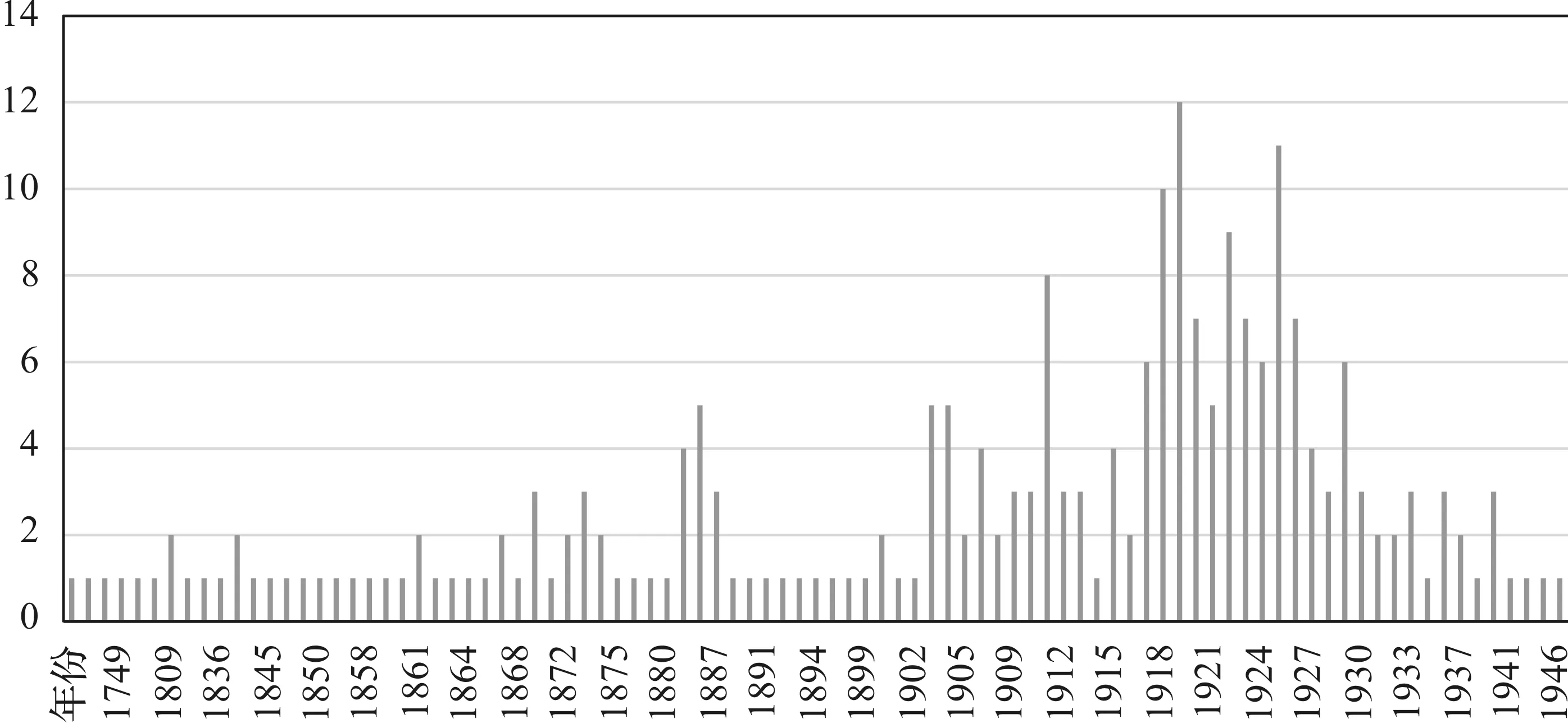

虽然王韬在19世纪50年代就说上海“善堂林立”,但1860年前上海共计兴建善堂才20个。实际上此时上海慈善组织的兴建可以说刚刚开始起步。如图3所示,从1858年开始,基本上每年新增1个;1868—1875年,上海出现第一个兴建慈善组织的小高潮,平均每年新增2个;1885—1888年,出现第二个小高潮,4年新增12个,平均每年新增3个;此后进入十多年的平稳增长期。清末1904年以后,上海慈善组织整体上进入多建阶段,尤其是1904年和1905年每年新建5个,1912年更是一年内新增8个。1918年到1927年的10年是上海兴建民间慈善组织的持续高潮时期,共计新建80个,平均每年新增8个,其中1920年新建12个,是名副其实的顶峰。1927年以后新建速度开始减慢,1937年抗战爆发及以后,新建速度进一步降低,甚至多年不增一个。

图3 上海慈善组织成立时间统计图

上述慈善组织兴建的阶段性特征,能说明什么问题呢?每一个慈善组织的建立都有各自的具体原因和理由,但大量慈善组织在同一个地方出现,则可能会受到一些共同因素的影响。频发的自然灾害、惨烈的战争破坏等都被认为是慈善组织建立的原因和背景[11]。这自然是不错的,但中国历史甚至世界历史上,这些因素几乎从未远离人类,为什么只有上海能在近代产生如此之多的慈善组织呢?显然与上海这个地方有密切关系。总的来说,影响慈善组织建立的因素非常多,但某种因素具体如何发挥作用,则需要具体分析。

二、 人口增加与慈善组织的兴建

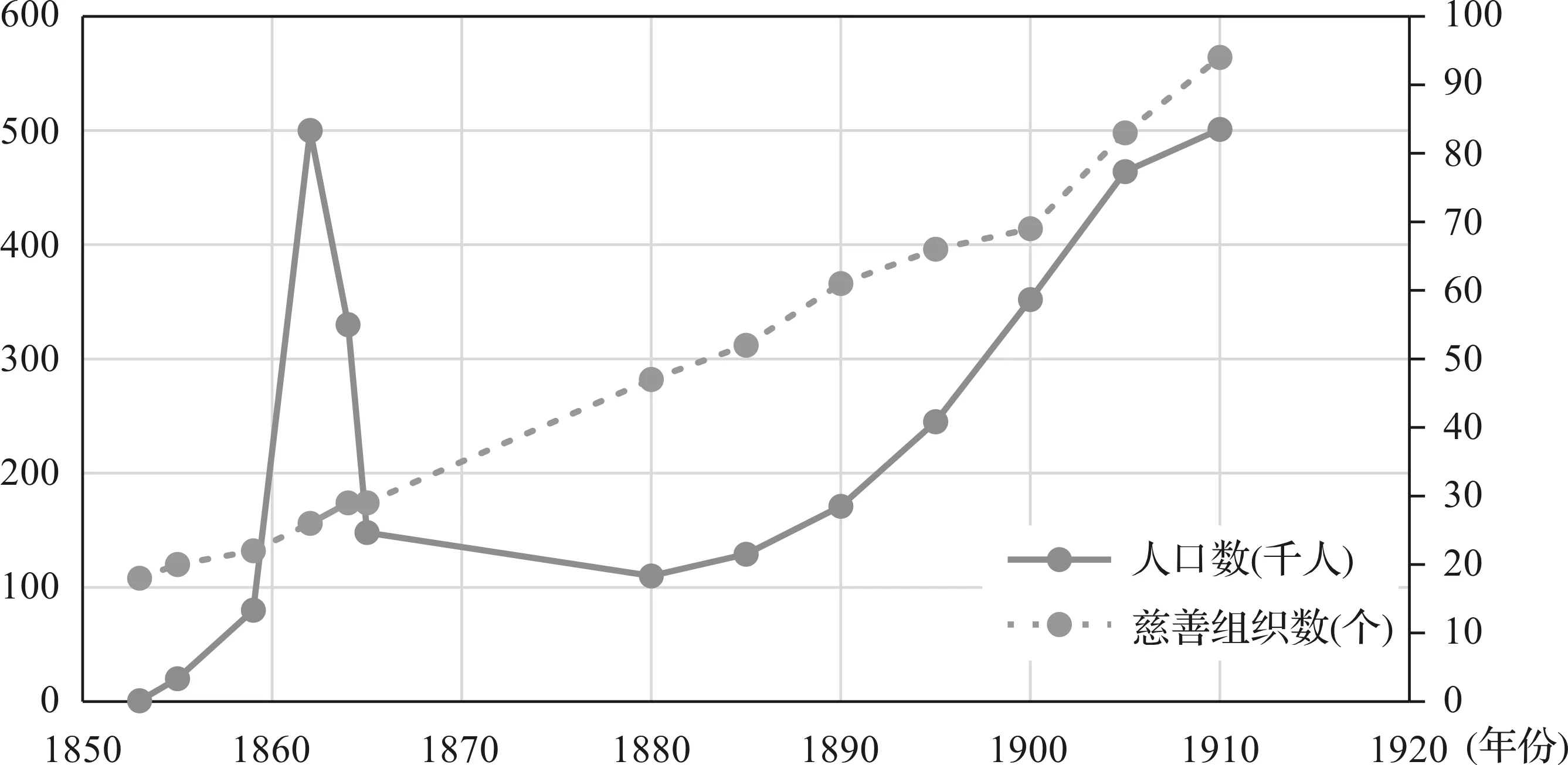

一般认为,上海慈善组织发达主要是人口增长的需要[12]。因为外来移民增加,需要救助的人数自然水涨船高,但人口变动与慈善组织兴建之间的具体关系又是怎样的呢?我们来看看上海几次人口大增长时期慈善组织兴建的情况。1853年3月,太平军占领南京,随后开始东征,江南震动;同年,上海小刀会起义,占领县城,杀死县令,逼走道台,占据县城两年之久。战争威胁下的上海城厢及江南地区难民纷纷涌入上海租界;1860年,太平军攻克苏、杭,更多江南逃难者迁入上海,形成近代上海第一个移民高峰期。到1862年,上海租界人口由几百人增加到50万人之多,甚至可能达到过70万之众[13]。此后由于战争结束,难民返乡,人口又急剧下降。此一时期上海总的人口缺乏详细统计数据,但是公共租界和法租界有一些零星统计(见表2、图4)。而上海城厢地区人口在这一时期有两个阶段性变化,1853—1855年间,大量城厢人口因为小刀会起义而逃到租界,1855年后部分回流;此后江南各地因为太平军东征而逃亡到上海的人口也部分集中到老城厢地区,因此老城厢人口亦有所增加,但整个华界人口变化不大或略有增减。从这个意义上来说,租界人口的变化大致可以反映整个上海人口的变化趋势。

图4 1853—1910年若干年份上海租界人口曲线图

表2 1853—1910年若干年份上海租界人口统计表(单位:千人)

表2和图4显示,上海租界人口在1853年后开始明显增加,1862年达到历史上第一个峰值,此后开始减少。到1880年前后,租界人口降至10万多人的水平,此后开始重新回升,1890年租界人口超过1865年人口。即在此40年内,上海租界人口从数百人突增至50余万人,然后又骤降至10余万人,并保持相对稳定达20多年。这次人口变化主要是江南地区难民大量涌入和回流造成的:战争造成大量难民入沪,又因战争结束而多数返回。因为此时期上海经济以商业贸易为主,外来人口无法充分就业,战争威胁消失后,很多人就自动返回了家乡。1880年后,租界人口又开始呈现稳步上升的趋势,这一趋势一直持续到清末。

那人口增长与各年份慈善组织的建立之间有何关系呢?我们将1853—1910年慈善组织的数量与人口的变化曲线图放到一起,会发现有意思的现象(详见图5)。1853年及以前,上海共建慈善组织18个,到1910年增加到94个,而不是此前学者估计的56个;1853年上海华界人口54万多人,但租界人口稀少,不超过700人;到1910年租界人口增加到50万多人,整个上海人口无疑超过100万人[14]。此处需要说明两点。一、民间慈善组织的建立和结束时间,很多时候并没有清楚的资料来证明,我们已经尽力弄清楚了大部分组织的兴建时间,但其何时结束办理,多数无法确认。上海慈善界不乏百年老店,但也有些仅仅存在三五年的,不过这类组织并不多,而且即使结束,很多隔几年又重新恢复,这种现象在明清时期的慈善组织中同样存在[11]203;并且我们估计还有些新建的组织被我们遗漏了,可以部分冲销结束了的组织数量。因此我们假定在这60年间,已确定成立时间的慈善组织绝大部分继续存在,总量始终处于增长状态,其趋势图呈现如图5虚线所示。二、此处用租界人口增减变化趋势,来代替整个上海人口变化趋势,因为缺乏整个上海人口统计资料,而华界此时期人口虽然也略有增长,但变化并不太大,整体上租界人口的变化趋势能反映整个上海人口的变化。

图5 上海人口变化与慈善组织数量

图5显示,1853—1910年间,上海慈善组织总量始终呈现一个相对稳定的增长态势,与人口趋势线并不同步,自有其独立性。在1853—1862年这一段人口持续增长的时期,慈善组织的增加比较有限,从18个增加到26个,14年间增加8个;尤其在1859—1862年难民剧增因而对慈善救助的社会需求巨大的4年中,慈善组织并未出现特别明显的增加。而在难民大量返回家乡、租界人口大减并基本维持稳定后,慈善组织反而从26个增加到1880年的47个,基本上每年增加1个。也就是说,在数量众多的难民最需要救济的时候,慈善组织并未应时激增以满足需求。

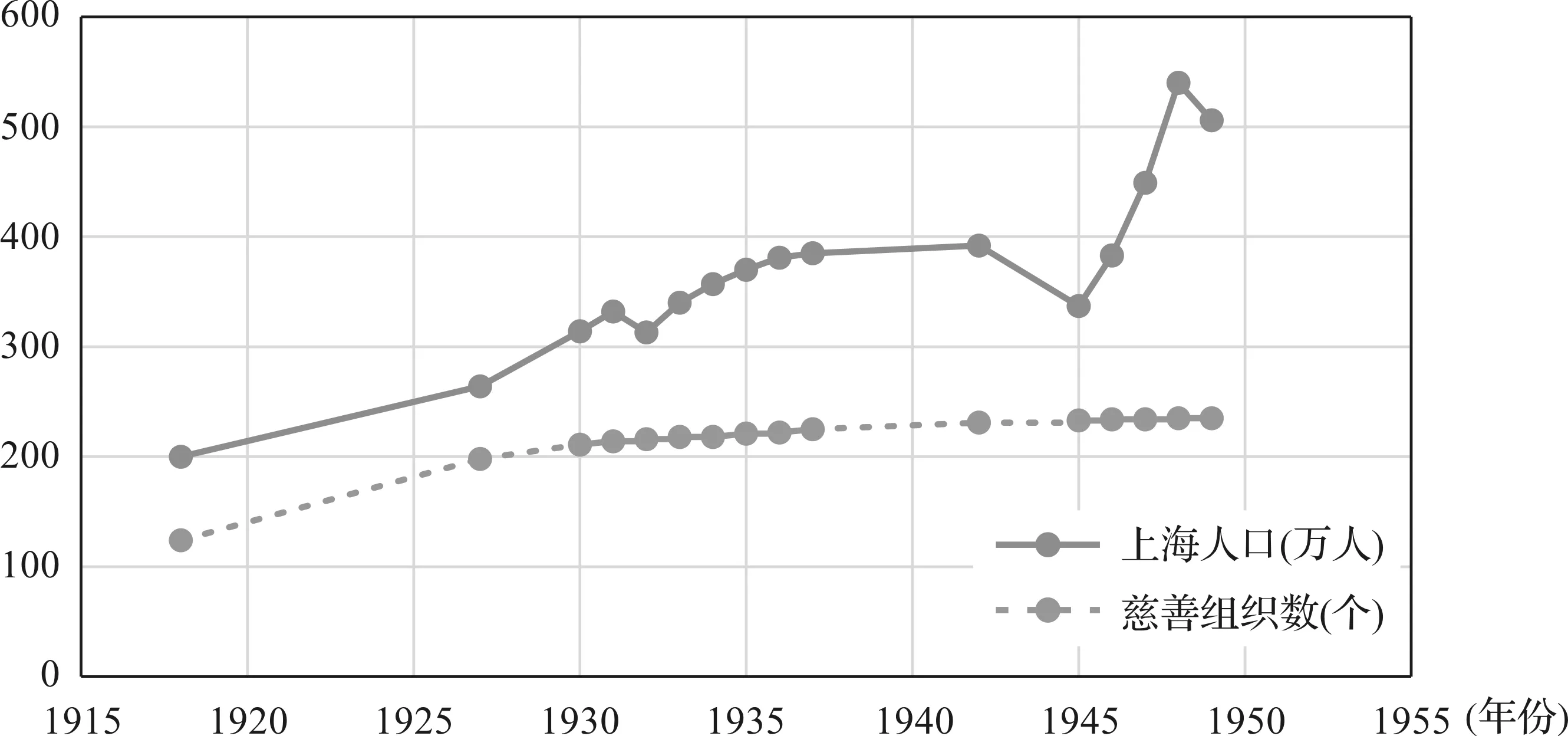

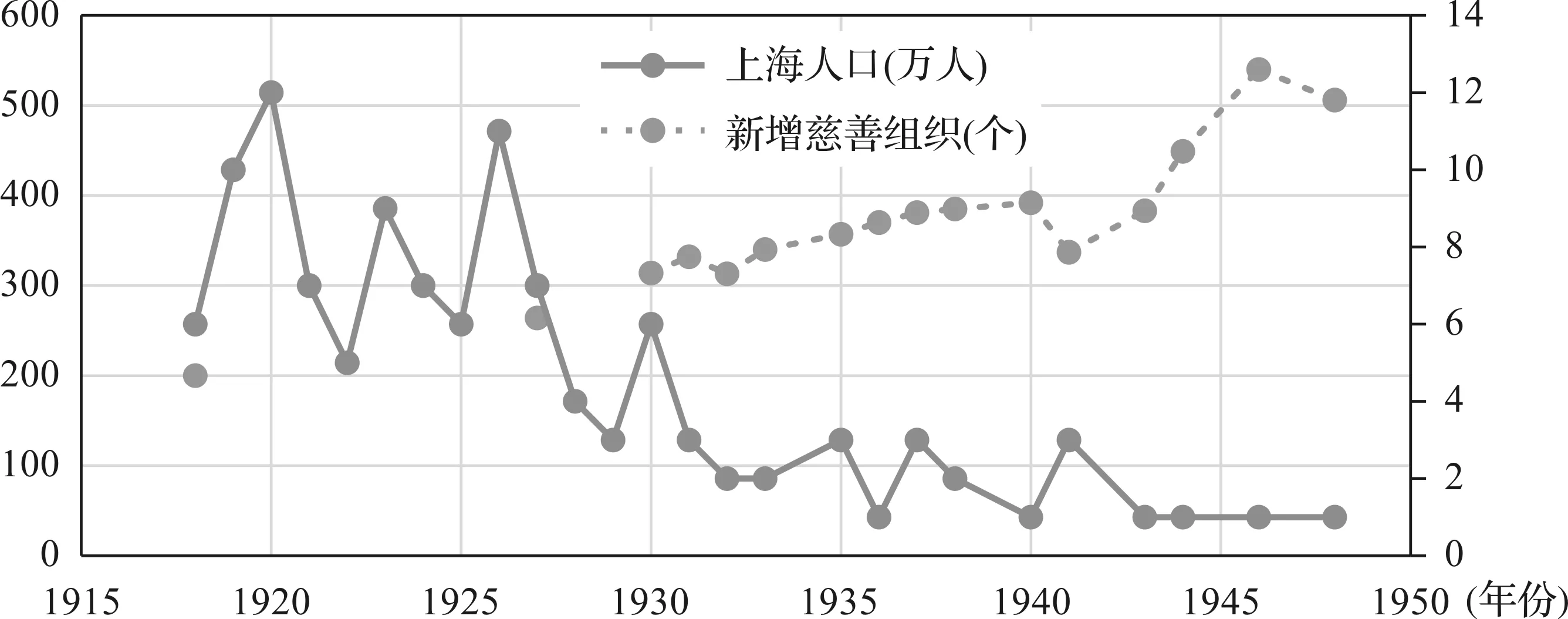

1880年以后,慈善组织的兴建与城市人口的增加保持同步增长态势,尤其是1918—1930年间,上海出现兴建慈善组织的持续热潮(详见图6);但此后人口继续增加,慈善组织的兴建却开始退潮,尤其是1937年以后,长达10多年的战争时期,上海人口急剧增加,但慈善组织的增加乏力,出现第二次背离状态。

图6 上海人口与慈善组织总量趋势图1918—1949

综合图5、图6可见,1880年后上海慈善组织的总数趋势线与人口增长趋势线有惊人的一致性,但这一趋势仅持续到1927年,尤其是1930年以后,慈善组织数量的增加放缓,重新走出独立趋势;如果考虑到战争时期大量慈善组织已毁于战火或者难以筹措经费而停办,则这条线会更明显与人口趋势线相背离,如图7所示。

图7 上海人口增长与新建慈善组织数量趋势图

由此可见,和平时期或社会环境相对稳定时期,上海新建慈善组织的数量与人口增长趋势具有正相关关系;但在上海或周边发生战事,如小刀会起义和太平天国东征时期,或如抗战及解放战争期间,大量人口涌入上海,需救孔亟,但这些年慈善组织的新建却并不多,甚至没有,这说明需要救助者的大量出现,并不会必然带来慈善组织的增加和慈善活动的增多。实际上,前人已经对此问题有所认识,指出不能单纯从需救济者的角度去考虑慈善组织成立的原因[5]60,[15]。当然,如果没有需求,就根本不可能出现慈善组织,但需求的满足可能具有滞后性;同时还要以社会稳定、经济发展、财富积聚作为前提,才可能使需求得到满足。不过经济的发展与慈善组织的增加到底关系如何呢?

三、 经济发展与慈善组织的兴建

1853年,小刀会起义军占领上海县城,大量城厢居民逃亡到租界,使租界人口由700余人迅速增加到2万余人,并打破了此前坚持近10年之久的“华洋分居”格局;随后太平军东征,尤其是1860年太平军攻克苏州、杭州,大量江南人口逃亡到租界[14]。人口的突然涌入在短期内造成了大量的消费需求,租界成为“突然发达的城市”,一时百物飞涨,尤其房地产业获利甚丰。但这轮财富主要被可以在租界租地盖房的洋人攫取,而且由于是非理性投资,随着战事结束,大量难民返乡,许多投机商人甚至没来得及收回投资就陷入了危机之中[16],[17]70-75。而原有的慈善组织如沪上“诸善堂之首”的同仁堂以及辅仁堂,都因小刀会起义而一度被毁,“堂几一蹶不振”,1855年清军收复县城后,二堂合并为同仁辅元堂,办理城厢善后及救济事宜[2]606。在此后近10年时间内,数十万人口涌入上海,嗷嗷待哺之际,上海慈善组织按照自身的节奏,不紧不慢地陆续添建(详见图5),并没有因为人口与财富的突然剧增而大量兴建。

上海租界在经历了第一轮房地产投机破产的阵痛后,重新开始进入以内外贸易为主业的商业发展时期,新式的现代工业企业也开始出现;同时洋务企业以国家资本的力量与洋商资本展开竞争,华商资本企业则开始从夹缝中寻觅发展机会。在此后长达30年之久的“同光中兴”时期,上海经济进入初步繁荣的时代[17]246-247。自外来难民大量返乡后,租界人口在10余万人的水平上保持基本稳定,上海地方绅商又开始持续不断但依然不紧不慢地陆续新建慈善组织。1885年侵略者在中法战争中的失败,导致法国茹·费礼内阁倒台,一度引发租界安全担忧,许多外国人纷纷撤离上海,但也有冒险家看准机会果断出击,以较低成本获得许多优质资产,并在中法战争以法国“不胜而胜”意外结束后,上海经济继续进入上升通道。此后几年进入民间慈善组织兴建小高潮。

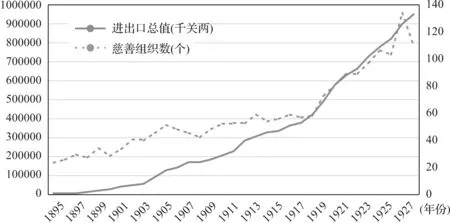

究竟使用哪些指标可以较准确地测量一地经济发展的水平,学界到现在都没有定论。多数学者采用国民生产总值指标体系,包括国民生产总值(国内生产总值)、国民收入及其人均指标,但这一指标也因其严重的缺陷而受到了广泛的批评[18]。对近现代上海来说,更难找到一个合适的指标用来衡量整个经济的发展。好在我们重点在于讨论经济发展与慈善组织的兴建关系,只需要一个能大致反映经济活动的指标即可。上海开埠后不久即成为中国的贸易中心,上海海关进出口总值足以反映上海商业贸易的发展变化。我们以1864—1894年间的上海进出口总值变化趋势作为上海经济发展趋势的一个代表,与这一时期新建的慈善组织数量进行比较,可以比较直观地看到二者的大致关系。二者虽非平行线,但基本处于同一趋势上,属于正相关的关系。大量外来人口增加,自然会带来许多需要救助的弱势群体或者暂时难以就业谋生者,对慈善救助的需求旺盛;而财富的积累,则为地方绅商开办善会善堂提供了经济基础;都市社会的发展,又使得财富获得者需要主动参与社会秩序的维护和建设。因此这一时期上海经济发展与慈善组织的新建呈现紧密正相关关系(详见图8)。

图8 1862—1894年慈善组织与经济发展关系

图9 1895—1927年慈善组织与经济发展关系

“同光中兴”随着甲午中日战争的爆发而结束,但上海并未因此动荡不安,而是保持了相对的稳定。1895年清政府被迫签订的《马关条约》,允许外国资本在华设厂,同时也不得不放松华人资本开设现代工商企业的限制,为上海从以商贸为主的都市向现代工商并重的都市迈进打开了大门。一方面,工业企业能够提供大量就业机会,有利于吸引各地人口前往上海谋生就业;另一方面,许多原本被斥为“逐末之流”的手工业工人、船员等底层民众抓住机会获得大量钱财,并逐渐在上海都市社会中站稳脚跟[17]238。同时,无论本地还是外来的传统商人,纷纷涌入现代新式工商领域逐利,并迅速积累起巨额财富。因此,始于同光中兴时期的慈善组织兴建步伐,并未因甲午战争而停止,而是继续一路推进。甲午战争以后自1895—1927年间,以进出口贸易为代表的上海经济总体上依然持续增长和发展,上海民间慈善组织的数量也稳步增长,二者整体上呈正相关关系。其中1909—1918年间,上海进出口贸易总额比较稳定,甚而略有波动,而非一直增长,但慈善组织在这几年却继续增长;1919年后进出口贸易再次稳步上升,而上海民间慈善组织也进入新建高潮期。甲午战争导致“同光中兴”结束,但上海经济持续发展;辛亥革命后,中国进入动荡不安的北洋政府时期,上海经济依然保持强劲增长,民间慈善组织也在这一时期持续增加,二者呈现明显正相关性。

所以,从经济发展与慈善组织兴建的关系来看,二者大致正相关的关系比较明确。但1927年以后这种趋势出现明显的背离。1927年南京国民政府成立以后,中国进入所谓国民党政权“黄金十年”时期,上海社会经济继续发展,进出口总值虽然在1926年出现了一次回落,但1927年又重新开始上升,1928年达到9亿多海关两,1930年接近10亿海关两[19]。但从图3所显示的数据可知,此时期上海新建慈善组织的数量却并未同步增长,反而越来越少。因此,这一阶段用社会需求和经济发展两个维度都无法解释上海慈善组织新建数量下降这一现象。这又是为什么呢?我们必须考虑第三个维度,那就是政府管理与民间慈善组织设立之关系。

四、 政府管理与慈善组织的兴建

清朝各级政府对民间慈善组织的管理比较宽松。设立民间慈善组织基本上只需要由绅商们禀明地方官即可;有些善会、善堂的设立甚至根本不会告知地方官;也有些善堂办有时日,或略有影响后,或是受到地痞流氓骚扰后,才向地方官申请勒石保护。地方绅商有心有力成立善会、善堂的时候,或者在地方官的号召下筹办慈善组织,都只需要邀集同人,筹措资金,制定章程,就可以开张。

清末地方自治运动兴起后,上海地方绅商更加积极投身于地方公益慈善事业。特别是1905年上海南市马路工程善后局改组为上海城厢内外总工程局,进一步激发了地方绅商参与地方社会建设的热情,因此1904年、1905年两年,上海成立了10个新慈善组织,并且从此开启慈善组织兴建热潮。1909年,清政府颁布《城镇乡地方自治章程》,明确将慈善事业纳入地方自治范畴,更多的慈善组织因此被组建起来。即使辛亥革命推翻了清王朝的统治,慈善组织的建立速度并未受到任何影响。1914年袁世凯政府下令暂停地方自治后,慈善组织的兴建速度一度有所减弱,但因为政府无力管控和干涉民间慈善组织,因此慈善组织的兴建速度得以恢复并持续。

北洋政府时期,一方面政治局势动荡不安,战乱频仍,流离失所者所在皆有;另一方面由于中央政府力量不强,地方政府各自为政,从而给予民间相对宽松的社会环境。北洋政府从宏观层面通过立法等进行引导,规划社会公益慈善组织的设立和运行,先后通过《捐资兴学褒奖条例》《中国红十字会条例》《游民习艺所章程》《褒扬条例》《义赈奖劝章程》等法律法规[20]。这些法律、法规鼓励和号召民间力量积极设置各类公益慈善组织,协助社会治理,也对设立相关组织提出规范要求,但并不过多干涉慈善组织的建立和运营。地方政府则积极支持和鼓励民间慈善组织的设立和活动。又因上海特殊的地位,各方势力对上海的争夺非常激烈,政府对上海民间社会的控制力量比较弱小,因此北洋时期上海民间慈善组织得以大量兴建,并成为上海慈善史上新建团体最多的一个时期。

1927年4月,南京国民政府成立;同年7月,国民党上海特别市政府成立,成为直辖于中央的特别市。南京国民政府成立后,开始强力介入民间社团的组建和管理之中,力图通过立法全面监控和管理民间慈善组织[3]110-116。1927年3月成立的上海慈善团体联合会,作为上海主要民间慈善组织的沟通和协调机构,具有行业协会性质,在组织和领导上海民间慈善救济活动等方面发挥着重要作用,也在与国民党政府的沟通和协作中发挥重要影响。但是,上海慈善团体联合会在与国民党政府的互动中,虽有借自身力量维护慈善组织利益之举动,但也是举步维艰。1929年国民政府公布《监督慈善团体法》以及《监督慈善团体法施行细则》,对慈善组织的组建、运营、募捐等方面均提出具体要求。已经习惯于自治和自我管理的上海慈善界闻风而动,希望政府修改其中某些条款,但很快就深刻而痛苦地认识到“人民之于官厅,绝无置喙之余地”。(3)参见上海慈善团体联合会执委会会议记录,上海市档案馆,档案号Q114-1-4。1930年上海市社会局成立慈善团体财产整理委员会,对全市公益慈善组织财产进行调查、整理,以图更好地发挥慈善组织财产的社会公益性。上海慈善团体联合会对财整会组织章程提出修改意见,也未被接受[21]。

随着国民党政府对慈善组织监管的日趋严厉,上海历来比较强大的民间慈善力量在面对官厅时也无能为力。这一状况使得上海绅商新建慈善组织的积极性大打折扣,自1930年上海社会局强行调查和整理上海民间慈善组织的财产后,上海新建慈善组织的速度骤然下降,此后再无大的改观。晚清以来的各类政治改革,在“地方公共权力组织与行政官厅之间建立起权力配置、监督制衡的机制”,体现出近现代中国“民主化改革的最佳态势”[22],但其对于民间组织的发展并不全是利好。当然,新建机构的速度下降,不等于民间慈善事业开始衰落,但政府对慈善组织等社会团体的管控力度加强,也意味着新建相关组织的程序和手续变得越来越复杂;办事可能越来越规范,但也就意味着越来越麻烦[23]。地方绅商自己掏钱、花时间、精力去做善事,却要为此经历诸多麻烦与苦恼,自然会大大降低他们从事这类活动的热情和动力。因此,政府如何对待和管理慈善组织等社会团体,既让社会组织有法可依、按章办事,又不因此让其有额外负担和心生畏惧,积极投身公益慈善事业,实际上依然是一个有待解决的问题。

五、 结 语

综合来看,上海地区数百个慈善组织主要建立于近代,而且在不同时期新建的组织数量和速度各不相同。通过将不同时期慈善组织兴建与上海城市人口的变化、社会经济的发展以及政府对民间慈善组织的管理等因素的比较和分析,可以发现:慈善组织的兴建,并不一定恰好与人口的增加,尤其是弱势群体的增加紧密相关,特别是战争时期,正是大量需要社会救助的时候,往往很少有新的慈善组织产生,因此很难断定慈善组织的主要目标是救助弱势群体。慈善组织兴建的速度有时候也不一定与经济发展呈正相关关系,甲午战争以后随着上海经济的发展,上海新建慈善组织的数量随之水涨船高;但1930年后,上海的社会经济继续发展,慈善组织的兴建速度却比此前大为降低,这明显与国民党政府加强社会控制,强势监管社会团体,并过于积极介入慈善组织内部管理有关,这种做法损害了民间社团和社会力量的积极性,导致兴建慈善组织的动力减弱,新建慈善组织数量呈下降趋势。

当然,新建慈善组织数量的变化,只能在一定程度上表明该时期慈善事业的活跃程度和事业规模,并不能绝对化。1930年后的上海慈善事业并未因为慈善组织新建速度降低而衰落,1931年虽然有业务收缩的现象[24],但只是暂时的,实际上从整个20世纪30年代来看,上海慈善事业的规模、发展水平和服务范围等都有明显突破[25]。一般而言,同一时期同一地方慈善机关过多,有时候未必都是好事,反而可能导致募款困难,或者善款多用于机构自身运作,而能用于社会救济者少。但上海很多慈善组织实行会员制,基本上是同人组织,一切善举皆量入为出,即使偶尔超支,也由董事或委员或会员自行垫付,如普济慈善会等,“例不外募”,不向社会募捐。这类组织大多是其他机构或团体附设的慈善机关,在本身事务之余举办善举,如果因为办事过于复杂,他们可能也就不成立慈善机构,不办慈善了,因此这类慈善组织的成立并不会导致慈善资源被挤占。1930年后上海新建慈善组织的数量逐步减少,与国民党政府的监管有直接关系当无疑义。

民间社会组织是社会治理和社会秩序维护的重要辅助力量,在某些特殊时段甚至是主要力量。近代上海民间慈善组织在都市社会发展和维护中发挥了重要作用。从长时段、多维度视角分析两百多年、尤其是开埠以来上海慈善组织兴建数量的变化,可以更清晰地发现,在不同条件下,各个因素对民间慈善组织的发展具有不同的影响。只有各个因素都处于正相关关系的时候,民间社会才会兴建更多的慈善组织,才能更好地发挥其作用。