太极拳是旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家

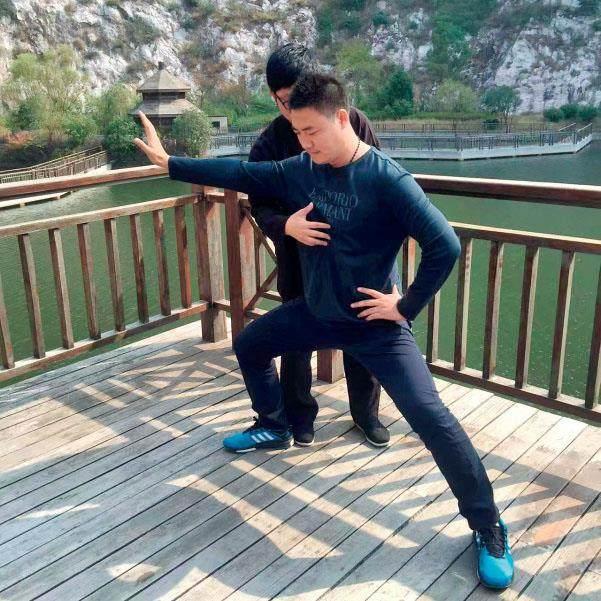

在金陵太极会馆南京江北新区澳林分馆的首次太极思维公益课上,火师傅沿用了他院长班经典MBA式教学模式,把“以拳正身,以文化拳”作为核心理念,把太极思维与太极拳实践教学两部分有机结合,一动一静,知行合一。

火师傅说:“生活中太极其实处处可见,比如用筷子、扣扣子、扎腰带都要求一动一静,一虚一实——背后运用的都是太极阴阳互济的原理。”太极拳说好练也难练,难得不是动作而是认知,我经常开玩笑说“很多人手上打的是太极拳,心里想的却是少林拳”。太极拳与众不同在于它的逆向思维,欲快先慢,欲开先合……”面对很多初次接触太极拳领域的新学员,如何用短短一小时时间,去阐述太极拳这一具有宏大叙事架构的世界非遗项目?火师傅用他一贯风趣亲和的授课方式,回答了一个终极问题:当代人们练太极拳的目的究竟是什么。

在火师傅的娓娓道来中,新学员们了解了原来印象里公园老人打的太极拳,其实自古就有“文人拳,君子拳”之称,据有史可查太极拳是起于明末清初河南温县(司马懿的故乡)陈家沟,创始人叫陈王廷,他是原戚继光抗倭部队里的一员战将,退休以后,赋闲在家,在家传拳术,《纪效新书》拳经三十二式的基础上融合了《易经》阴阳学说、中医经络、导引吐纳之术综合创编了一套刚柔相济、快慢相间的拳种,因为跟同在焦作市下的少林拳有着截然不同的风格,所以一开始叫绵拳,打起来软绵绵的,也叫长拳,动作循环往复周而复始没有尽头。直到一代宗师杨露禅的横空出世,一种拳术(绵拳)和一种文化(太极文化)才不期而遇,碰撞出历史的火花。

杨露禅三下陈家沟偷师学艺的故事是不少影视剧所津津乐道的题材,吴京当年的成名作《太极宗师》的故事原型就是杨露禅,大家有兴趣可以再重温一遍,反正我当时看了以后就特迷他。

今天我们在讨论太极拳厉不厉害,好不好先姑且不论,因为道在人弘扬,功夫再好还在于人练,至少在历史上太极拳是辉煌过的,我们可以从两个历史人物窥见一斑。一位是清朝末年两代帝师翁同稣,另一位是神机营的总教头吴全佑。

话说当年杨露禅三下陈家沟前后花了十八年学成了太极拳以后,在河北广府同乡武禹襄的介绍下去京城发展,在京城设擂台无敌手,江湖人称“杨无敌”,被端王府王爷赏识进王府做教头,又在王爷的举荐下进到皇宫大内,有机会接触到很多王公贵族和士大夫阶层。有次杨露禅在跟人比武的时候,邀请翁同稣前去观摩,翁同稣在看了杨露禅的比赛后赞不绝口,他说:“杨露禅进退闪躲神速,虚实莫测,身似猿猴,手如运球,犹如太极之浑圆壹体也”。现场即兴赠了他一副对联,上联“手捧太极震寰宇”,下联“胸怀绝技压群英”。自古读书人都瞧不上练武的,在他们眼里练武的人四肢发达头脑简单,所以翁同龢作为一个文化人,两代帝师能对一位来自民间武术家给予如此高的评价是非常难得的,更为重要的是绵拳被重新冠名为太极拳,太极拳由此而得名。

另一位是神机营的总教头吴全佑,神机营相当于我们现在的中央警备局,就是我们常说的中南海保镖,因为我有学生是中央警备局的,所以对他们的本事还是比较熟悉的。我们老说太极拳不能打,没有实战能力,不像咏春一个能打十个,所以学起来没意思。我经常开玩笑说,武术发展到今天,它的很多功能都在迭代,因为应用场景越来越少了,不像以前人练好了杀人技要么在镖局押镖,要么给人看家护院,没点真本事还真不行;现在法治社会,国泰民安,真有这种杀人技,除非在擂台上,不然在生活里面还是个麻烦事,你没看人家酒吧门口贴的吗,别打架,打赢了坐牢,打输了进医院,花了十年时间练出功夫,还得花十年时间管住自己的拳头,要我说是真不划算。

言归正传,吴全佑也是慕名来见杨露禅,希望能有机会见识他的独门绝活太极功夫,二人在切磋完了之后,吴全佑被深深的折服,当即要拜师。但是楊露禅没有马上答应,因为跟他学的好多都是有身份的王宫贵族,以前人对名分还是很看重的,他这要一收不就和王爷们是师兄弟的关系了吗。但是又不愿意驳了人家的面子,辜负他的一片赤诚之心,后来想了个退而求其次的办法,让他拜在儿子杨班候门下,他代子传艺,后来吴全佑也不负所望,开宗立派,创立了吴氏太极拳,成为太极拳界的一代宗师,现在也是国家级非物质文化遗产。

正是有这么多王公贵族在给太极拳打Call,所以杨露禅在京城瞬间成了网红,大咖,业界顶流,古话说得好“上有所好,下必甚焉”,民间学习太极拳也蔚然成风,一时洛阳纸贵。所以我经常用本家刘禹锡的一首诗来形容太极拳是旧时王谢堂前燕,现在飞人寻常百姓家,所以大家要格外珍惜。

(火师傅/刘火财,著名私人银行家,太极思维全球倡导者,中国社科院《世界太极拳蓝皮书》国家级智库专家)