视知觉理论视角下的《倒牛奶的女仆》

摘要:17世纪早期,从宗教的激情悲壮到君王宫廷的华丽热闹,巴洛克艺术在“荷兰画派”画家约翰内斯·维米尔身上找到了真正小镇市民文化的宁静悠远。《倒牛奶的女仆》是维米尔的代表作品,是画家在这个时代背景下对现实主义、色彩和构图的惊人展示。本文运用鲁道夫·阿恩海姆的视知觉理论,分析维米尔的《倒牛奶的女仆》给予观赏者的视觉体验,并从中探寻画家在作品中倾注的情感。

关键词:视知觉;《倒牛奶的女仆》;约翰内斯·维米尔

一、维米尔作品风格概述

约翰内斯·维米尔(1632—1675年),出生于荷兰代尔夫特的一个画商家庭,是荷兰黄金时代的绘画大师,与哈尔斯、伦勃朗被合称为荷兰三大画家。由于其在世时生活潦倒,在艺术界默默无闻,因此,维米尔几乎没有留给后世太多创作手稿、日记等资料,许多方面无从考证。如今,我们只能从他仅存的作品中去探尋其艺术价值。维米尔的作品以风俗题材为主,但是他的风俗画更像是有人物的静物画,画面意境平和,没有一丝焦虑。在内容方面,他的作品以展现特定空间内市井琐碎的生活场景著称,尤其是对女性人物的刻画。维米尔是一个慢工出细活的人,在他一生中,作品数量并不多,仅三十多幅,并且尺寸较小。维米尔的作品大多表现简朴的人物置身于典型的荷兰住宅之中,画中人物或在读书,或在缝纫,或在读信,温和而安静,与伦勃朗充满男性阳刚与沉重气息的画面形成鲜明反差。

维米尔对色彩的把握和光线的处理十分讲究,他喜欢使用黄色和蓝色,例如作品《戴珍珠耳环的少女》《花边女工》等,都给予观者强烈的视觉冲击。维米尔作品中的光线大多从左侧照进室内,并且有意地改变了窗户的透视感,窗户从未以正面视角出现过,而是倾斜地安置在画面左侧,例如作品《一杯酒》《窗边读信的女孩》等。因其对光线的独到表现,被誉为“光线大师”。

《倒牛奶的女仆》(图1)是维米尔的代表作之一,是他在1658—1660年间创作的小幅油画,现藏于阿姆斯特丹国立美术馆。画中描绘了在简朴厨房的一角,女佣人正缓缓倒出陶罐中的牛奶为家庭成员准备早餐的场景。房间内挂着藤篮和马灯,桌上杂乱地摆放着各种各样的面包。画中的女佣人年轻壮实,衣袖挽起,露出粗壮的小臂。阳光透过窗户照亮整个房间,所有的一切都统一在和谐的气氛当中。光线虽照亮了女佣人,却无法抚平她粗糙的皮肤。无论是柔软质地的衬布和面包,还是坚硬光泽的铜壶和陶罐,还有那丝滑流淌的牛奶,以及女仆专心致志的神态,都体现了画家对质地、色彩和形状的完美刻画,并且作品构图简洁、平稳,环境淳朴,笔触细腻,颜色柔和单纯,令人难以忘怀。

《艺术与视知觉》是世界美学大师鲁道夫·阿恩海姆的代表著作,他在绘画形体、空间、距离、位置、大小、色彩、动静状态等方面做了大量研究,运用了“格式塔心理学”,并提出了很多有价值的见解。

二、《倒牛奶的女仆》中的力与平衡

首先,在欣赏这幅作品时,令人惊叹不已的是她的形态一方面是平稳的、安静的,但同时又是动态的、忙碌的,说不定下一秒就要拿起刀叉切面包。并且这个宁静祥和的女仆形象,看上去充满力量,其力量的作用方向,就是她目光所注视的方向,即牛奶罐的方向。这种动静结合的确算得上是理想的力的平衡。

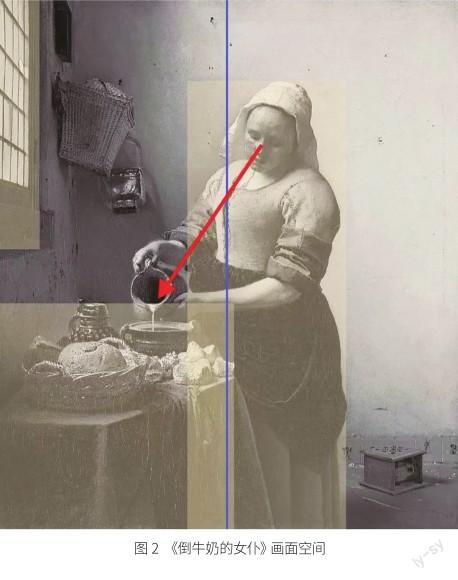

第一,从画面构图来看,我们以左上角的藤篮为点到女佣人左前小臂,再到右下角地面上暖炉为一条线,以桌角为点和女佣人倾斜的身体为一条线,两条线相交叉形成“X”形构图;画中又以陶罐、女佣人的脸、藤篮相连构成倒三角形;女佣人的脸、面包篮、暖炉相连构成正三角形,整幅画面形成了既严谨又平衡的结构。并且,《倒牛奶的女仆》采用竖构图的形式,整幅画的走势是朝着上下两端延伸的,从而大大加强了画面中女佣人、桌子、窗户的竖直性特征。加以比较就会发现:女仆比桌子窄一些,而窗户又比女仆窄一些。这就形成了三个不同宽度的纵向序列(图2)。与此同时,女仆的肩和臂形成一个半圆形环绕着整幅画的中心,即倒牛奶的陶罐,这两部分组合在一起形成了一个双层环绕的稳定核心,再加上女佣人的圆形头部,“三者所达到的稳定性程度,恰好与三个不同宽度的长方形造成的竖直运动相抵消。”①

第二,从画面空间来看,墙面与地面相连的位置,维米尔用一条瓷砖带将背景分成了两个长方形,在增加画面空间感的同时,这两个长方形使构图中水平方向的力比竖竖直方向的力更为强烈一些。并且这两个长方形还加强了整体向下的趋势,这是因为背景中地面的矩形矮,墙面的矩形高,我们的眼睛是从上至下来欣赏这幅作品的。

第三,上文中所提到的三个不同宽度的纵向序列,其根据距观看者由远至近的位置依次由窄变宽,形成递增、渐强的序列。在维米尔的这幅作品中,还存在着一个亮度值逐渐递增的序列,这个序列从桌角开始,到女佣人的身体,最后到达女佣的面部和手中倒牛奶的陶罐,这两部分代表着整个构图的中心。此外,女佣人上半身的黄色着装,也是使人物向外部突出的一个重要因素。我们将上述原因整合在一起,就得到了一个阶梯式的“向前运动”。

第四,从画面布局来看,无论是窗户还是盖着蓝色衬布的桌子以及桌子上面摆放的物体,都位于画面的左半部分,这种向左倾向的运动,又与主要占据画面右半部分的人物向右倾向的运动相抵消。位于画面右下角的暖炉与人物建立起了一种朝向右方的阻碍性“次级运动”②。与此同时,桌子产生的透视与人物的视线形成了从画面左下方到右上方的对角线态势,其作为一个整体,说明了运动的方向。如果再在画面中加一条中心垂直线的话,那么人物的头和手不但位于中心线两侧相互对立的位置,还正好落在了对角线上,即运动的方向,就得到了双倍的稳定。鲁道夫·阿恩海姆说过,头——精神居留的场所,稳固而安静;手——劳动的器官,以一种潜在的活动姿势微微前伸着③。虽然女佣人是静静地看向陶罐,但她那一丝不苟的专注目光,暗示了内心活动;相反,虽然女佣人的手强有力地抓握着陶罐,但是在那种一上一下对称的姿势中,却包含着稳定与平衡。这种巧妙的对立,使得整个画面的事态变得复杂起来。

综上所述,这件绘画作品中,不仅包含丰富多彩的力的相互关系,并且这些力的相互作用还能够在静止与运动之间建立起一种特殊的平衡。并且阿恩海姆认为:“只有意识到如何运用这样的关系去解释内容,才能真正理解和领悟这些关系的艺术性。”④

三、《倒牛奶的女仆》中的色彩与光线

《倒牛奶的女仆》之所以颜色柔和单纯,是因为画面主要由三原色构成,即红色的裙子、黄色的上衣和蓝色的围裙,三种颜色能够完完全全地被区分开来,它们之间没有丝毫共同之处。其中,黄色和蓝色尤为突出。康定斯基曾用黄色和蓝色来区分冷暖,将二者比作两种不同运动:一种是朝向观者和远离观者的水平运动;另一种是离心和向心运动。显然黄色与蓝色是相互排斥的。但是,女佣人衣袖上的绿色又将二者牵引,使画面达到色彩的平衡。因为“黄色易于变得刺眼,但无表现深度的能力。蓝色不易变得刺眼,但难于猛烈提高强度。这两种尺度完全不同的色彩加以调和后产生的理想平衡就衍生出绿色。水平运动相互抵消了,向心和离心的运动也这样相互抵消了,出现了静止状态”⑤。这种色彩平衡还体现在白色头巾和白色墙面相呼应,黄色上衣和黄褐色面包相照应,深绿色桌布和深蓝色围裙相对比。

《倒牛奶的女仆》中的光线是柔和、静谧的,“像一位摄影师有意要缓和强烈的阳光但又不使形状模糊一样,维米尔使轮廓线柔和了”⑥,但在造型上依然坚实、精确,这种效果与维米尔的绘画方式有关。蒂姆猜测维米尔的画作之所以如此真实,以及对光线的把握如此到位,是因其用了“小孔成像”原理。他通过一个暗箱以及透镜系统,把真实场景中的景象投影到画布上方,再如同描红一样照葫芦画瓢,一笔一笔地描摹。并且,从画面中我们也可以清楚地发现,当光线照射在桌面摆放的物体上时,高光处有许多由于对焦不准而形成的白色光晕效果。大卫·霍克尼在《隐秘的知识》中也提到,“画中前景的面包篮与挂在后面墙上的藤篮相比,显得有些对焦不准,这一变化维米尔光用肉眼是观察不到的……因此,大家就形成共识,维米尔曾经使用过光学器材,而这从他的画面上也得到了证明”⑦。这种绘画方式让绘画变成了“持久战”,似乎也解释了为何维米尔的作品数量会如此稀少。

四、结语

《倒牛奶的女仆》是维米尔花费巨大精力创作的,平凡、质朴、温暖、宁静的画风,在他那个时代默默无闻,只有当人们厌弃奢华,追求纯朴,他才得以重回众人的视野。康定斯基认为:“任何艺术作品都是自己时代的孩子,它常常还是我们情感的母亲。每一个文明时期也这样创造其独特的、不可能重复的艺术。”⑧现如今,维米尔的作品深受大众喜爱,他那高超的刻画技巧,对19世纪末著名画家梵·高以及20世纪超现实主义画家达利都有着巨大的影响。

作者简介

葛雨晴,女,汉族,河北石家庄人,硕士,研究方向为油画。

參考文献

[1](德)鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].腾守尧,朱疆源,译.成都:四川人民出版社,1998.

[2](英)贡布里希.艺术的故事[M].范景中,译.南宁:广西美术出版社,2008.

[3](英)大卫·霍克尼.隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺[M].万木春,张俊,兰友利,译.杭州:浙江人民美术出版社,2013.

[4](俄)瓦西里·康定斯基.艺术中的精神[M].李政文,译.昆明:云南人民出版社,1999.

[5]林鸣.视知觉与素描方式变迁的关系研究[D].长春:东北师范大学,2005.

注释

①林鸣:《视知觉与素描方式变迁的关系研究》,东北师范大学,2005年。

②引自(德)鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,“作为一个规律,画中的对立永远是以等级排列的……使一个占主导地位的力与一个次级的力相对立。任何一种关系,本身都是不平衡的,然而,当把它们放在作品整体结构中的时候,它们便相互平衡了。”

③(德)鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,腾守尧,朱疆源,译.四川人民出版社,1998年第45页。

④(德)鲁道夫·阿恩海姆:《艺术与视知觉》,腾守尧,朱疆源,译.四川人民出版社,1998年第46页。

⑤(俄)瓦西里·康定斯基:《艺术中的精神》,李政文,译.云南人民出版社,1999年第55页。

⑥(英)贡布里希:《艺术的故事》,范景中,译.广西美术出版社,2008年第433页。

⑦(英)大卫·霍克尼:万木春,张俊,兰友利,译.《隐秘的知识:重新发现西方绘画大师的失传技艺》,浙江人民美术出版社,2013年第58页。

⑧(俄)瓦西里·康定斯基:《艺术中的精神》,李政文,译.云南人民出版社,1999年第7页。