关于智慧互动技术在展览实践中的应用与思考

摘要:随着智慧地球、智慧城市等概念的出现,智慧博物馆的概念也被提出。打造智慧博物馆可以促进博物馆资源融合,以多元化的形态直观展示文化遗产的魅力,为赓续中华文脉搭建智慧平台。本文基于展览实践,分析智慧互动技术的优势与不足,思考如何提升改进智慧互动,以期为观众带来更好的体验。

关键词:智慧博物馆;智慧互动技术;展览实践

智慧博物馆是通过运用信息技术成果,处理收集关键信息,实现博物馆传播展示效果的全面提升[1]。智慧互动技术通过数字化和多媒体等科技手段促进了博物馆资源融合,以多元化的形态直观展示文化遗产的魅力,为赓续中华文脉搭建智慧平台。

一、智慧博物馆建设背景

从20世纪末开始,以计算机和网络技术为代表的信息技术与数字化媒体相结合,给博物馆的发展带来了新的机遇。通过数字技术手段构造数字空间(Cyberspace)之上的博物馆——数字博物馆,已经成为现实[2]。由于大数据、云计算、物联网等先进信息技术在中国的迅猛发展,智慧地球、智慧城市概念的相继引进,国外大博物馆的智慧化探索,2012年开始我国学者提出“智慧博物馆”概念[3]。同年11月,国家文物局联合中国科学院,在上海召开了以智慧博物馆为主题的第二届物联网应用与发展研讨会,会议宣布文物保护领域物联网建设技术创新联盟成立,并围绕物联网在博物馆展示、服务与管理以及文物保护与研究等方面的应用进行了探讨和分析[4],大力促进中国智慧博物馆的建设。

一个完整的数字博物馆至少由四个部分组成:数字藏品、存储平台、加工平台、互动展示平台[5]。智慧互动技术作为互动展示平台的关键一环,也是智慧博物馆建设的重要组成部分,智慧互动技术的提升和利用对传播文化知识,营造良好的体验感,提高博物馆知名度等大有裨益。

二、“版本工艺”展的智慧互动设置

“版本工艺”展位于国家版本馆文化堂一层展厅,占地面积约697平方米。展览共分为四个单元,分别为“版本的形态”“版本的制作”“版本的设计”和“版本的修复”。展览以石、木、陶、纸、丝绸、瓷、玻璃等各种材质的版本为载体,将各历史时期的典型版本串联,讲述了中华版本的印刷、装帧、修复等工艺的起源、发展和传播,較为全面地梳理了版本工艺的发展脉络,同时展示了我国在悠久历史进程中为人类文明进步作出的突出贡献。

本展览分别于“版本的修复”单元和结尾处设置两项智慧互动体验,以期通过智慧互动技术增强观众的体验感,拓展展品信息,补充版本知识。

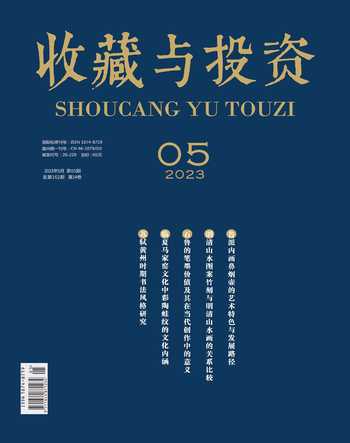

(一)版本修复技术—触发式视频展示互动

“版本的修复”单元分为三个子单元,分别是“古籍修复”“书画修复”和“胶片修复”。将破损的古籍、书画和修复后的古籍、书画以对比的方式展示,使观众通过“物”的陈列直观感受修复成果。虽然对比陈列的方式可以观赏修复所带来的结果,但静态的展品无法直接展示修复工艺。“触发式视频展示互动”分为两个模块,第一个模块为桌面修复工具陈列区,第二个模块为立面影像显示区。桌面修复工具陈列区设置了一个木质书桌,并将书桌分为了三个区域。第一个区域摆放的是修复后的《五牛图》(复制件),观众可根据参观需要翻阅《五牛图》。第二个区域摆放了有关古籍和书画修复的书籍,为想要更加深入了解版本修复技术的观众提供专业用书。第三个区域则仿照修复时的场景,在书桌上摆放鬃刷、毛笔、镊子等修复所用的工具,以“微场景”复原的方式,带观众进入修复室的环境。立面影像显示区则是在墙面上安置一整块立面大屏,对应桌面的三个模块分别播放古籍、书画、胶片修复技术的视频,以整屏微动画形式展示这三类版本的修复视频。

传统影像播放是目前博物馆中常用的互动方式,通过播放视频、图片等电子影像,拓展展板无法展示的内容。触发式视频展示互动在传统影响播放的基础上增加了红外触发装置,当观众走到相应的位置时,LED屏会自动播放对应模块的视频内容。相较于传统影像播放,触发式视频展示互动则更为智能化和人性化,观众可根据参观需要选择触发某一个视频,当一个视频播放时,其他视频处于静止状态,不会造成干扰,互动效果更为灵活。

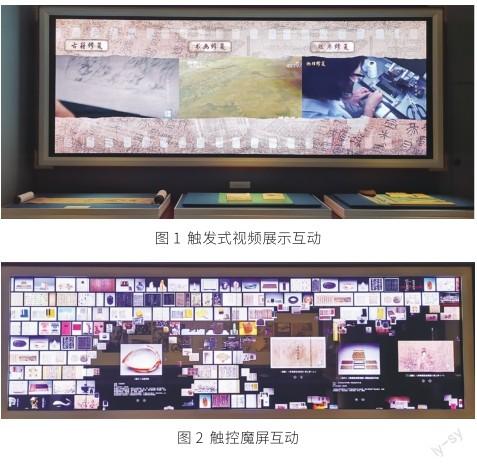

(二)版本载体数字化展示—触控魔屏互动

“版本工艺”展作为入馆参观首展,承担了向观众阐释“版本”概念,展示版本发展脉络的重要责任。展览第一单元首先提出“版本”的概念,并将版本的起源发展划分为“刻画时代”“铭刻时代”“写本时代”“版刻时代”“数字时代”五个历史时期,展品设置则根据上述历史时期划分,展示了各种材质的典型版本。

第一单元设置了2组桌柜(8个展柜),版本的载体形态众多,仅通过实物展品无法覆盖全面,所以采用触控魔屏互动(以下简称“魔屏”)来容纳更多的版本知识。“魔屏”设置在结尾处墙面,当没有观众互动时,即待机状态下,所有版本以图片形式错落排列在屏幕上,当观众点触屏幕时,周围图片向四周弹开,中心位置显示版本具体信息。设置在结尾处出于两点考虑,第一是根据展厅环境,结尾处展柜摆放相对舒朗,能够为多人互动预留足够的空间。第二是根据观众认知,当观众参观完整个展览后,对新时代版本的概念有了初步认知,通过“魔屏”的信息拓展可以让观众欣赏展厅以外的各类版本,进而加深其对新时代版本的理解。

三、关于智慧互动技术的思考

(一)智慧互动技术的优势

1.扩增展示空间

“魔屏”、二维码、智慧语音导览等智慧互动设备的存储空间较大,目前,“版本工艺”展的“魔屏”容纳了15个文物相关视频和150余张展品图片以及文字介绍。随着展品的丰富和更换,依托计算机技术把实体展品和相关的知识进行信息化处理,在存储量允许的范围内可不断增换内容,以满足展览互动需要。智慧互动技术解决了传统博物馆的地域、空间、时间、语言、人员数量等方面的限制,整合了展品信息资源,集中展示展品信息以及细节。

2.提供人性化服务

智慧互動技术促进了博物馆展示更加人性化,突出了展览的个性化展示,观众可根据自身的需求自主选择想要参观、了解的内容,突破传统展览被动吸收知识的局面,智慧互动技术将自主选择权还给观众,让观感更为舒适。

3.形式灵活多变

“版本工艺”展第二单元近现代印刷术的部分重点展示激光照排技术,通过固定式的多媒体循环播放相关内容,补充讲解了激光照排技术的诞生与应用,以及在印刷史上的重要意义。第四单元版本的修复部分则利用触发式视频互动,向观众展示各类版本的修复技术。则策展人可以根据展览内容的侧重点选用不同的互动展项,突出内容特色,以“动静结合”的方式使展厅氛围更加活跃,增强观众与展品和展厅环境的互动,使博物馆更加接地气。

(二)智慧互动技术存在的不足

1.数据准确性有待提高

虽然智慧互动技术打破了时空的限制,但是其数据处理主要依托于人来进行编辑,智慧互动展示内容的真实性和准确性可能存在一定的问题,需要博物馆工作人员进行严格的审核和管理。

2.智慧互动可能存在技术屏障

对于一些老年人和文化传统保守者可能不太适应数字化展示方式,如果参观者不熟悉数字化展示和互动方式,可能会影响他们的参观体验。

(三)智慧互动技术的优化建议

为了充分利用智慧互动体验技术,为观众带来更好的互动体验,丰富展览内涵,扩增智慧互动承载的信息量,深入发掘历史、文化、艺术等价值是十分必要的。本文根据策展实践,提出以下建议。

1.丰富展示内容

充分利用馆藏资源,做好前期准备。很多博物馆经过多年的历史积累有了十分丰厚的研究成果,对于现有的馆藏资源,策展人应充分利用,筛选与展览相契合的内容并加以展示。

拓展信息来源,借助其他科研力量。根据选出的重点文物拓展相关知识,并外联其他相关展品,打破场地和本馆资源限制,利用好外部链接、外馆资源等构造一个知识网。

不断完善内容,及时更新内容。随着智慧互动技术的发展,一些智慧互动技术已经不再是简单地填充内容,而是可以关联馆藏资源,通过专业人员的研究,不断“自我学习”,进而不断叠加积累研究成果,留存数据,当策展人需要时可以轻松调取。学习型智慧互动技术更适用于常设展览,既能满足观众的观展需求,又可以不断完善资料,保证信息始终处于最新状态。

2.简化操作流程

为了增加展览的趣味性,很多展览会使用智慧互动技术,但有一些互动技术为了体现“科技感”,会把重点放在外在形式的表现上。如一些增加触控模块的互动技术,是在平面桌面屏上安置模块触发装置,当把模块放在物体识别屏上时,可以选择观众想看的内容。根据实际操作来看,一些模块的灵敏度不够,不能完全听从观众的指挥,无法精准定位观众所选择的位置,且模块和屏幕是分离的,存在丢失的风险。

展览是观众了解展品的媒介,这些为了增加“科技感”而设置的智慧互动,反而忽略了观众的体验感,本末倒置。智慧互动的存在应把“人”放在首位,深化技术手段,在满足观众参展需求的同时,进一步开发博物馆藏品数字化,完善数据存储平台,打造一个真正的智慧博物馆。

3.精确投送内容

智慧互动包含的信息量很大,对于普通观众来说,在体验互动的同时,还可以了解展览、展品相关知识。但是对于一些专家型观众,基础知识已不能满足其观展的需求,需要匹配更为专业的内容。利用智慧博物馆的数据资源和参观者的行为数据,进行大数据分析和挖掘,从而更好地了解参观者的需求和兴趣,优化展示内容和展示方式。

4.整合先进信息技术手段,促进博物馆数据融合

随着以云计算、人工智能、大数据、5G等为代表的新一代数字技术发展日新月异,为博物馆深入应用新一代数字技术创造了有利条件。如“云展览”平台的搭建,实现了线上和线下的互动和衔接,为参观者提供更加便捷和丰富的参观体验。在整合各类技术手段的同时要加快文物资源数字化工作,拓展文物信息开放渠道,使观众能够更为便利地享受博物馆资源,满足群众参与的多元化需求。

四、结语

智慧博物馆淡化了实体博物馆之间以及实体博物馆与数字博物馆之间的界限,形成了以博物馆业务需求为核心,以不断创新的技术手段为支撑,线上线下相结合的新型博物馆发展模式[6]。随着更多新兴技术的发展,智慧博物馆建设也必将有所突破,让文物以全新的方式“活”起来,在技术发展之外,同时要确保管理体制、人力资源、业务流程等因素同步发展,只有技术与非技术因素双管齐下才能保证智慧博物馆健康发展。

作者简介

袁宇倩,汉族,北京人,硕士,研究方向为文物博物馆。

参考文献

[1]骆晓红.智慧博物馆的发展路径探析[J].东南文化,2016(6):107-112.

[2]陈刚.数字博物馆概念、特征及其发展模式探析[J].中国博物馆,2007(3):88-93.

[3]钟国文,张婧乐.我国智慧博物馆研究综述[J].科学教育与博物馆,2020(5):347-354.

[4]专题.文物保护领域物联网与智慧博物馆[N].中国文物报,2012-12-14(8).

[5]陈刚.数字博物馆概念、特征及其发展模式探析[J].中国博物馆,2007(3):88-93.

[6]宋新潮.关于智慧博物馆体系建设的思考[J].中国博物馆,2015(2):12-15,41.