尼日利亚纺织品的色彩研究——以雅努斯布为例

周仁晗/上海大学上海美术学院

0 导论

在尼日利亚南部的一些城镇里,有些纺织品上印有动画片人物、超级英雄、运动队logo等图案,这些图案是从美国现代工业文化中引入的。其中不少是在美国生产的残次品。

这些布料被称为“领头布”,主要用于印刷机的校准和调整设计模板的注册等操作。在生产高质量印花布时,需要使用数百码领纸来减少浪费和成本,因此这种布料可以在印刷机上多次使用,由此形成的产品通常是几种不同设计的组合,并且随机分层地配置在一起。这些图案包括破碎的图案、数字和色彩,没有一个明显的主导图案,而是以分层、随机的方式互相交织在一起。

熟练的纺织女工们将未加工的原始布料制成成品,她们将大块的布料按照一定的尺寸进行裁剪,并将条状和零碎的布料缝合成一整块床上用品,例如一条床单和枕头套。其中有些作品非常有艺术性,但这些女工们并没有对布料进行重新印刷或染色等进一步处理。这些未处理的布料被称为“废料”,同时也有一个与原意相去甚远的别名—Janus①(雅努斯)。

1 雅努斯色彩的根源

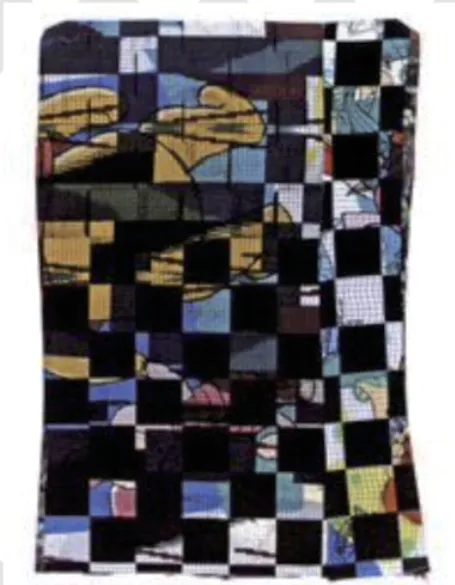

密歇根大学非洲艺术史和视觉文化教授大卫·多里斯如此描写伊巴丹的街景:“我被市场摊位上的一块布吸引住了,这块床单上反复印着小熊维尼的脸和臃肿的身体,很容易辨认。当我走近一看,那些卡通熊失去了它们辨识度,重复而不相关的图案和杂乱的色彩如噪声般地在争夺我的注意力,他们每一个都建立了它自己破碎的视觉节奏。后来,从噪音中出现了其他著名的面孔—维尼的蹦蹦跳跳的猫科动物伙伴跳跳,微笑的达尔马提亚小狗--它们中的一百个,都被撕碎,分散,淹没,又像不规则的心跳一样重新出现在眼前。”[1]以至就算布匹不论材质和图案不带有任何“非洲”的要素,还是不得不让观者产生了这一块布匹“十分非洲”的错觉(图1)。

图1 雅努斯布 (图片来源:《Destiny World: Textile Casualties in Southern Nigeria》 by David T. Doris)

大卫的“错觉”,一是源自对非洲杂乱的刻板印象,二是源自所谓“噪音”的存在。参照 John Miller Chernoff编写的《非洲的节奏和感性(African Rhythm and African Sensibility)》以及 Richard Alan Waterma的《非洲对美洲音乐的影响(African Influence on the Music of the Americas)》[2],在非洲中部和非洲西部的文化当中,有一种根深蒂固的,在色彩上对重叠和节奏感的偏好,这些偏好与非洲传统音乐中的鼓声旋律有着一致性。

尼日利亚的纺织匠人们将听觉上的韵律和色彩(视觉)上的节奏以裁缝的形式体现在了布上,当问及生产它们的女裁缝时,得到的回答是:

这种“引导的力量”源自何处?

梅洛·庞蒂认为感知并不是单纯由一个器官完成的,而是整个身体透过身体图式来完成的。他在《塞尚的疑惑》一文中描述了画家是如何借助自己的身体去绘画的。画家不只是单纯地通过眼睛视觉来表达自己的创作,而是通过所有感官的感知活动来表达。画家所看到的不仅仅是事物的外形,还包括它所发出的声音、所承载的重量、表面的质感甚至散发出的气味等等。这一切都是通过身体捕捉到的[4]。

“肉身”不仅仅是人类感知的基础,更是人类存在于世界中的锚点。身体是一切感知的纽结。雅努斯是纺织工们通过结合所听、所言、所感,而编织出来的。其中,视觉对应于非洲传统纹样的还原,其中包括色彩与图形设计。而听觉对应非洲音律,触觉则是对于触摸的记忆回放,梅洛·庞蒂的画家带着身体去绘画,雅努斯的裁缝们以身体去编织。

综上所述,雅努斯的色彩编码逻辑显而易见,那便是“传统”,又或者可以说—尼日利亚所拥有的物质背景以及文化环境造就了雅努斯。它的内核是音律,它的色彩是通过现成布匹和其自身的物质性所赋予的。

2 雅努斯色彩的物质性

不同文化背景下,色彩所呈现的物质性各不相同。

在中世纪,物质性具有至关重要的地位,因为颜料本身就具有非常高的价值。例如,群青这种颜料必须通过海外进口,而且它由昂贵的青金石制成。因此,群青被广泛运用于高价值的图案设计,例如圣母玛利亚的披肩。这些颜料不会混合使用,而是单独使用,或最多只会和白色混合。它们的物质属性必须是可见的,并且正是这些物质属性激发了色彩的使用和赋予意义的过程,同时也是人们享受丰富多彩的乐趣来源。因此,色彩被视为不同物质的集合,即更像“词汇”而不是“语法”[5]。

非常可悲的现实是,在部分地区不论是布匹质量还是实惠程度,尼日利亚本土布都无法和大洋彼岸的他国引渡来的工业废品相提并论。即便上文谈及雅努斯有着尼日利亚文化的因子,但其“词汇”实际上并非来自本土。

不过,雅努斯的色彩在某种程度上脱离了个别颜料的非常特殊的物质性(比如上文提及的群青)。它不再被用作和认为是一个包含明显不同的个体颜料的广泛集合,而是统一的整体(图2)。它作为一个开放的色彩系统可以混合所有其他色彩。它是一种色彩物理学,就如同语音学中的语音物理学一样。然而,它涉及相当大比重的抽象,这使得该系统在不同图像的运作上成为可能—比如非洲的传统旋律。将音乐的元素(音调)和组合规则(和声)与色彩的元素(色彩)进行类比,并根据有序“元素”(绿色、蓝色、靛蓝、紫色、红色、橙色等布料的色彩)作为音乐。由此,雅努斯布的“色彩”不再是特定物质的集合,而可以视为文化生产的公式。

图2 雅努斯的色彩(图片来源:《Destiny World: Textile Casualties in Southern Nigeria》 by David T. Doris)

当然,色彩一直被用作符号资源。正因为物质性对于使用色彩来表达意义至关重要,所以出现了很多关于色彩象征意义的理论和实践的辩论,然而,这些意义往往缺乏统一的系统。色彩被心理学家和艺术家如马勒维奇、蒙德里安和康定斯基等人概念化为通用的符号系统。康定斯基宣称,色彩与物体只是松散的联系……它有自己的语法,类似于音乐的语法。具体到个别颜色的范围,马勒维奇则认为,黑色代表着世俗的经济观点,红色代表革命,白色代表行动—他认为,这些元素可以构成更复杂的思想[6]。

选取沟槽辊上流道横截面中心线处的流速作为浆流平均流速,中心线位置如图7所示。其他参数都不变,比较喷浆速度不同时中心线流速的变化,结果见图8。

尽管如此,在使用颜色创造意义方面,仍然存在着难以被广泛理解的前景。使用色彩创造意义仍然因创造者的需求和兴趣而异,无论是个人还是或多或少的社会群体。今天,色彩还会根据通信技术的需要而变化。在数字资源中,例如PowerPoint或Keynote中所构建的色彩结构。在PowerPoint中,用户可以选择具有不同“渐变”“图案”和“纹理”的背景色彩,为整个演示文稿提供“身份”定位。然后,生成一个色彩方案,其中不同的色彩标记构成文本的关键功能元素—标题、文本、强调、补充部分等等[7]。而主体性(主旨)便在内容以及色彩的堆叠当中逐步形成。

3 雅努斯色彩的文化实践

传统有着不成文的生命力,对于这些尼日利亚的观察者来说,这些布料不仅被重新制作,而且被重新思考,还被那些从审美角度考虑世界的人们置于审美的目光之下。所谓“废品”在承载了地域的精神之后,即使表面上有着“价格低廉”、甚至“制作粗糙”的印记,却仍然有许多人抱着审美的眼光去审视。

大卫·多里斯将以上现象描述为“在一个奇怪而偶然的融合中,一个社会的废品恰好与另一个社会的审美规范、产品和实践产生共鸣。它们最终成为既属于两者,又不属于两者的东西”[8]。

皮埃尔·布迪厄认为,观众被赋予了一种能力,可以通过异国情调的杂乱无章来阅读,冲动地寻找和感知新的和陌生的组织。在没有觉察到作品是被编码,而且是以另一种代码编码的情况下,人们不自觉地将有利于日常感知的代码,用于破译熟悉的物体,应用到外国传统中。没有任何感知不涉及一个无意识的代码,需要摒弃“新鲜的眼睛”的神话[9]。

尼日利亚人并不是单纯地对外国的工业废品进行重新编排,而是借着诸如迪士尼等工业产品形象,在物理和精神层面上对其进行解构和意义赋予。

在物理方面,雅努斯裁缝往往将看似无用的废料和条子拼凑在一起,但他们所制作的诸如枕头套等纺织品却表现出了明显的设计感和独特的美学比例。他们使用的材料并不会被视为高质量或珍贵,但他们通过独特的方法和审美眼光将这些材料转化为了值得鉴赏的艺术品。

其次,雅努斯布的适用范围跨度体现了其物理上的普遍适用性,从拭去污渍的抹布到枕套,即她们不是摆在专卖店专柜或专区展示的礼品,它的使用涉及尼日利亚人生活的方方面面,它被平等地使用着[10]。

在精神上尼日利亚有意无意地削弱了外来文化原本的面貌,“米老鼠”“唐老鸭”等被分解成为单纯的色块。经过打乱重组,成为一朵云,甚至单单只是一个几何图形。甚至在形容布如何时,当地人也多使用本地的美学术语,比如:如“凉爽(ìtutù)”和“光亮(titan;diddn)”[11]等等,语言提供了新生和传统之间的媒介。

根据Olabiyi Yai对约鲁巴②(Yorùbâ)“传统”(àsà)的概念:其特点便是不断偏离(ìyàtò)给定的东西,我们可以认为在这种自发的误读行为中发现,这些异国情调的物品,即使只有那么一瞬间,也成为了传统的约鲁巴的纺织品[12]。

尼日利亚所做的是所谓“极性转换”。因此,与其把尼日利亚编织雅努斯当成是传统意义上精神或者文化层面上的“排他”,不如说是尼日利亚在假借工业的力量去形成自己的另外一套视觉设计体系。

Harry Garuba在其发表于2003年的文章《泛灵唯物主义初探》中提出,“泛灵无意识”(Animist Uncouscious)和“泛灵唯物论”(Animist Materialism)的概念,指涉非洲书写、思想、信仰、政治和文化实践方面持续不断的“复魅”倾向[13]。为达到规范化的社会实践一部分的目的,“复魅”的传统不是一种简单和愚昧的“迷信”行为,亦非对现代性的规避。传统是作为一种确立合法性和权威性的方式而存在。从精神上的作为可以看出,尼日利亚在转化认知和文化层面上不处于谈论所谓“天人合一”的纯粹精神的阶段,对事物进行“偏移”的能力是他们在精神认知中具有“技术层面的理性”的表现。

4 结语

吉奥乔·阿甘本认为,形而上学和政治哲学都是在两种对立元素,比如自然和逻各斯(logos)、身体和灵魂、赤裸生命和权力、无序和法律的联结关系中进行思考的。而这一联结的形式就决定了对人性和政治的传统理解。发现、联结所采取的形式不仅区分了两个元素,使之形成对立,而且通过排斥其中一个元素来确立另一个元素的优越性;但是被排斥的元素又会作为缺失的本源被纳入联结的结构,为另一元素对人性或政治的定义提供基础。如此的联结形成了阿甘本所谓的“装置”,其实质是一个主体的生产程序[14]。 若要寻求一种新的主体,就必须对装置进行拆解,其拆解的关键就在于明了装置本身为内部元素的运行所设定的关系。尼日利亚通过以传统方式消解外来物,同时以新的方式展现其视觉体系,成为传统手工艺和工业技术之外的第三者。这为传统文化、设计以及存在意义和价值的寻找提供了重要的启示和思考价值。

注释

①Janus:雅努斯,罗马神话中开端、大门、选择、过渡、时间、对偶、道路、门框和结尾的神。他通常被描述成有前后两张面孔,展望着过去和未来。

②约鲁巴:西非主要民族之一,大部分分布在尼日利亚西南部的萨赫勒草原与热带雨林地带。雅努斯布便是约鲁巴艺术之一。