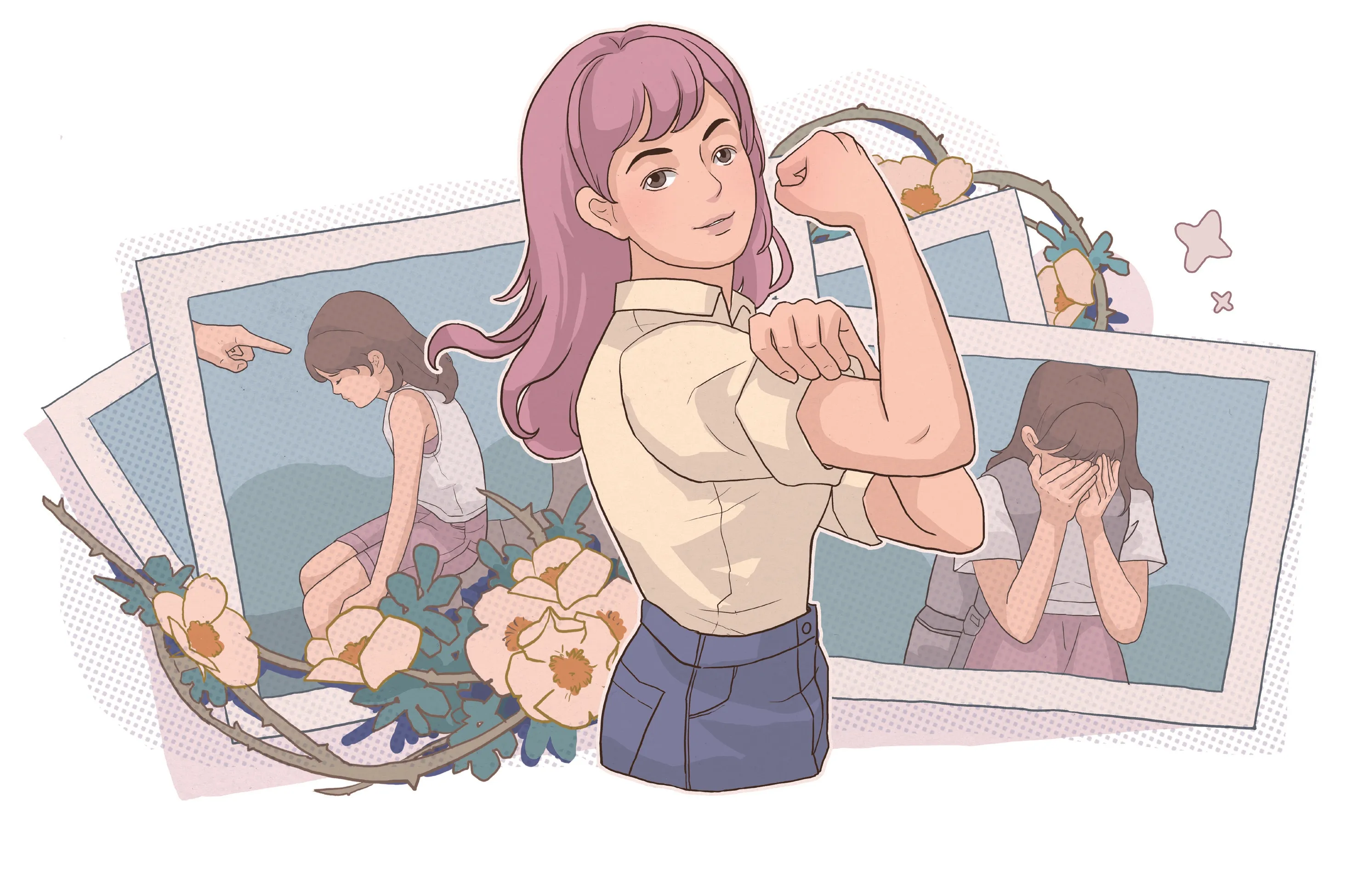

一头美丽的粉色头发,为何会成为索命的“绳”

●小琪 编 ○杨红 马涛 绘

那位粉红色头发的女生,自杀了。大多数人对这件事情的印象,可能只有“95后女生因染粉红色头发被网暴”这个标签。那么,我们先来回顾一下,她所遭遇的事情:

最开始,是她在公共平台上发表了一篇博文,“病床上的爷爷打开了我的硕士录取通知书”,暖心的内容,配上她染着粉色头发给爷爷看自己的录取通知书的美好画面。

结果,有营销号搬了她的图,编出“专升本”的故事,卖起了课;有人造谣她是“老少恋”“恰流量”“骗子精”,攻击她利用爷爷的病挣钱,说她“嫌爷爷走得慢”,“你爷爷肯定后悔生了你”;她“师范大学”“教育学院”的身份信息被人肉搜索,被问“陪酒女能当老师吗”;还有人评论:“一个研究生,把头发染得跟酒吧陪酒的一样!”“你的头发把录取通知书毁了!”“去你学校教务处投诉举报你”。

有些人说,痛骂她只是误会她是营销号。但经多家媒体报道,事情真相大白之后,粉色头发的女孩——郑灵华,并没有收获多少道歉,她只能走上法律维权之路,维权过程中甚至依然继续被骚扰。

饱受困扰,因此患上抑郁症的她,结束了自己的生命。

不停发生的网暴自杀案

看到这些细节,人们的第一反应往往是叹息。等叹息结束,一个冷酷的事实将摆在我们的面前:叹息不过是单调重复的反应。而这类事件还在不断发生,未来似乎也不会停止。

是的,如果你仔细回忆,这类事件数不胜数:

2023年2月14日,驾拖拉机去西藏的抖音博主“管管拖拉机”遭受持续半年的网络暴力,被“造假、诈骗、炒作、辱骂”等言论攻击,正常工作受到严重影响,最终服用农药,经抢救无效去世。

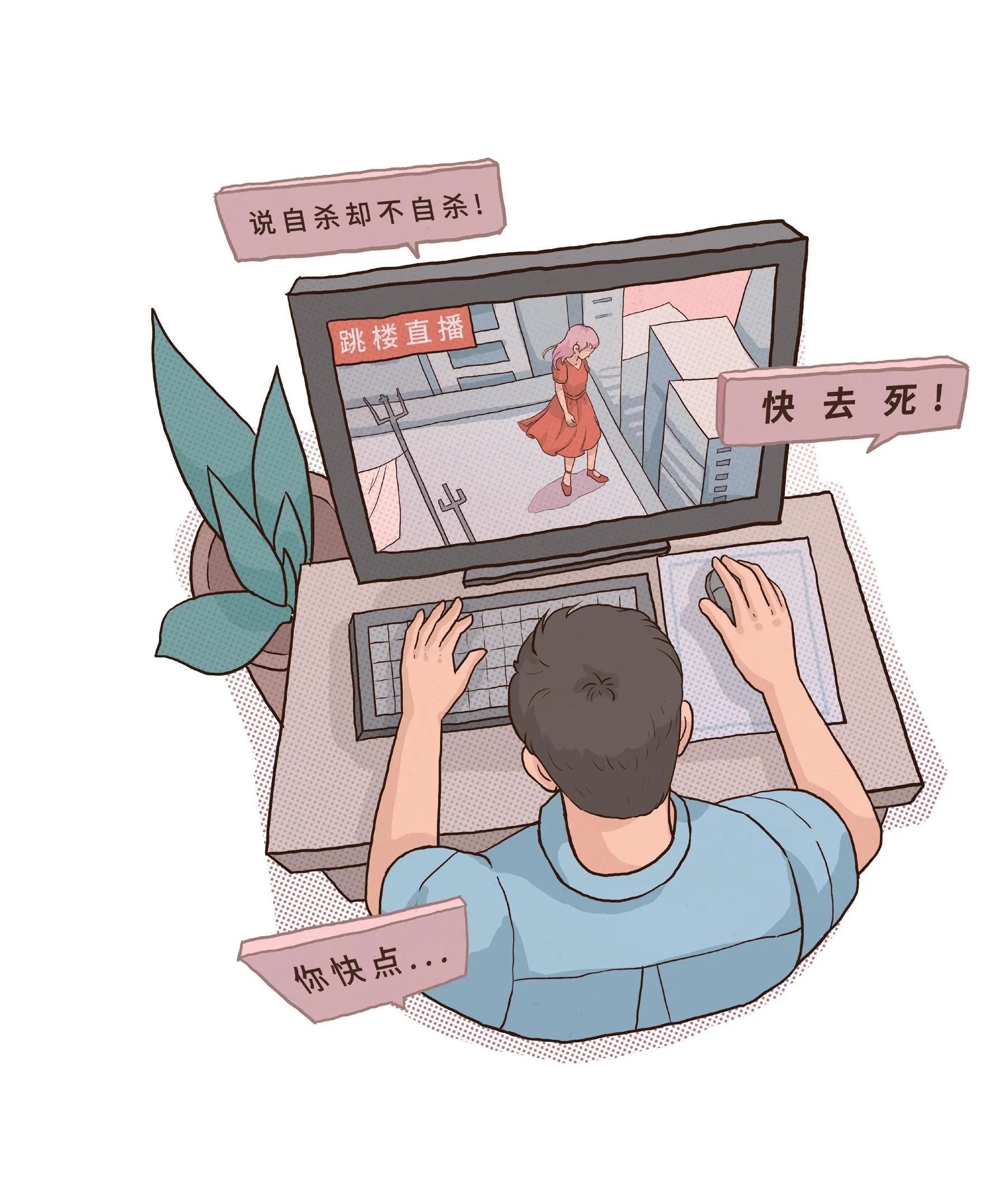

2022年7月,网名依奈的18岁少女因“说自杀却不自杀”“家庭条件好”等理由被持续网络霸凌,最后直播跳楼自杀。

2022年4月,一位女士拜托外卖骑手骑行27公里给听障父亲送食物,给予骑手200元辛苦费,评论区却有大量评论称其“小气”“吝啬”“像打发乞丐”,据称她因此跳楼。

2022年1月,因自己寻亲后与亲生父母的纠葛被人认为是炒作,受到包含“心机婊”“快去死”“恶心”“娘炮”等词的大规模谩骂后,刘学州在微博上留下遗书自杀。

2021年10月,“罗小猫猫子”于抖音直播透露轻生意向,在“你快点喝”“要喝就喝”“瓶子里装的不会是尿吧”等煽动言论的指引下,喝下百草枯自杀。

……

这只是网络攻击性言论所引发事件的冰山一角。未到自杀程度,但当事人受到不小困扰的案例,更是数不胜数。

互联网在扩大社交互动范围的同时,人性能通过社交释放的恶意也一并扩大了,人们却似乎对这件事情视而不见,放任那些杠精、喷子、乐子人、键盘侠、“网络巨魔”伤害着一位又一位普通人。

是时候正视这些问题了,问题究竟出在哪里?首先是互联网对个人的去抑制化。

线上的我,好像是另一个人

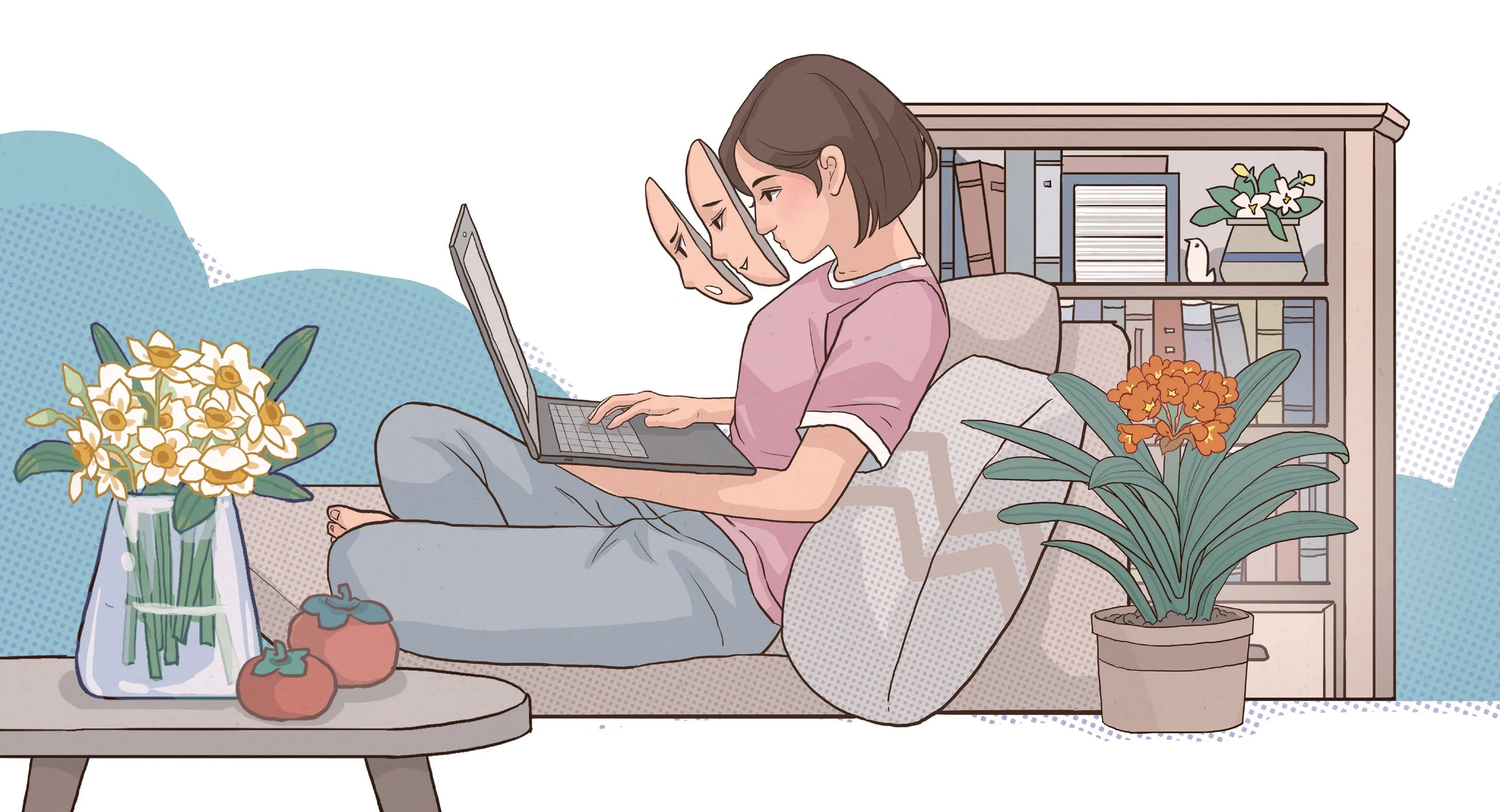

无论网速多快、体验多拟真,线上人们的行为始终和线下真人互动不一样:比起线下,人们对自己在线上的言行更不加以控制。这种偏差被称作线上去抑制化效应。

这个效应的基础理论是,人们在线下的日常生活中实际上是处在一种 “抑制”的状态中,因为在社会化的过程中,我们会逐渐学会去抑制一些当下看起来不太合适的行为,例如我们会学会隐藏情绪,不会暴露自己太多的脆弱,更不会暴露自己的攻击性。

但是在线上,这种抑制化现象会被削弱,导致“有害线上去抑制化”,把人性中最恶毒、最凶狠的一面释放出来,对自己的恶意和恶行更不加以控制。

“有害线上去抑制化”有如下原因:

首先是匿名性带来的“无责任感”和“安全感”。我们在现实生活中的抑制性,通常是为了保全我们的社会身份。不管是完全隐去ID的匿名,还是频繁更换的小号,在我们的直觉感受中,它们都不能代表作为社会人的我们。

随时启用、弃用一个账号时,我们就可以卸下社会身份这个抑制我们的枷锁,在现实的网暴事件中,事情闹大后改名、换马甲的事情也是屡见不鲜。

有些人还存在离解想象,也就是认为互联网就是一场游戏,他们在互联网上做的任何事情都和他本人没有关系,线上和线下的他们是彼此分离、互不负责的。这更加导致了人们对自己线上言行的不负责。

二是缺乏反馈,缺少共情。当我们面对面与人交流时,能够看到对方因为自己的行为而表现出喜悦或受伤。别人的痛苦,也会令我们感到难受。这种反馈会影响到我们的表达,避免做出极端行为。

但在线上的文字交流中,人们看不到对方的表情。这种不可见性使得人们无法及时收到这样的反馈,因此失去了对自己言行的约束。未与被攻击者面对面,这让口吐恶言的人们低估自己言行的严重性:对他们来说,自己的攻击并没有伤害到了一个“真人”的实感,而是在评价一个虚拟形象,有些人甚至可能会把恶言当作是一种“自言自语”,这使他们的攻击不加节制。

异步性也是缺乏反馈的表现。除了实时聊天软件,线上的很多交流形式并不是同步的,人们不是在实时互动,不必实时接受对方的反馈,甚至可以说完就跑,一击脱离,这种现象被心理治疗师卡莉·门罗称为“情绪的肇事逃逸”。

认知闭合需要,也可能加强去抑制化。如果我们只是看到博主的一张照片,我们怎么能知道这个人到底是什么样的,了解究竟发生了什么事?但现实却是,很多人会无意识地快速做出判断,因为他们的认知闭合需要非常强,也就是很难忍受模糊性,需要一个确定的结论。

在他们看来,即使此时并没有结论性的证据,所下的决策或许并不恰当也没关系,因为相对于混乱和不确定,任何明确的答案都更好些。

信息不够?没事,按自己以往的经验脑补就行。染发等于不正经,不婚等于被伤害过,女司机等于不会开车,理科男等于不解风情……久而久之,哪怕有足够的信息摆在他们面前,他们也两眼一闭,不看不听,只一味输出自己的脑中世界。

换句话说,这些人只是将自己脑海中的观念不断重复,然后投射到某个事件上。他们并不是在互联网上摄取新的信息,而是在不断重复自己脑海中已形成的话语。

道德义愤,社交媒体的顽疾和“摇钱树”

需要注意的是,去抑制本身没有好坏之分,人们在线上同样可能表现得比线下更有同情心、更乐于助人。

“良性线上去抑制化”同样存在,我们会和陌生人分享最私密的事情、最脆弱的情绪,也会收获陌生人无条件的支持与温情。

为什么同样是去抑制化,却会有如此不同的后果?综合近年来的研究,可以认为影响最广泛、最深刻的原因是道德义愤。

我们要明确一点,抛开少数以攻击他人取乐或牟取经济利益的人,大多数说出攻击性语言的人往往有着主观上的正当理由。

在一项样本为1219人的调查中,对“大学生在什么情况下可能会产生微博暴力行为”这一问题中,选择“事件当事人行为恶劣,为社会不齿”为第一位的人最多,为41.09%,其次是选择“他人攻击侮辱自己,无法忍受”为第一位的人,占比34.57%。

《美国科学院院报》上的一篇研究也提到,推文中出现道德化词汇和道德情感词汇的频率越高,评论回复中出现仇恨言论的可能性就越大。另一项研究则表明,道德化词汇和道德情感词汇还会显著提高内容的传播度,推文中每多一个这类词,转发率就会增加20%。

道德情感会直接引发一个人的道德义愤,在这种情绪的支持下,普通人也可能变成“喷子”。而在一个多元化的社会,不同人的道德标准并不相同,一个人不可能在分享自己生活的时候完全避开所有人的“喷点”,也就无法避免接受到负面信息。

对发出愤怒言论的人来说,一系列的正反馈还会使其更加痴迷于愤怒。根据研究人员的分析,如果有个人平时发的内容都没什么人评论,但某天他/她发布的一条愤怒的帖子收到了10条评论,那么他/她第二天再发一条愤怒帖子的可能性就会增加2%~3%。并且一个人的粉丝越多,那么这种反馈机制就会越明显。

代入到现实,就是人们时常诟病的,“流量是命,所以大V靠引战、钓鱼就能赚得盆满钵满”。只不过除了物质收益之外,精神上的“满足”也能让普通人不停愤怒下去。

所以,我们能做什么?如果只有个人约束自己,适当表达自己的道德义愤,真正表达观点的碰撞和对对方的尊重,而不是一味贬低与攻击对方,有用吗?

很明显,收效甚微。

如果平台不愿干预社区氛围,如果平台始终将流量和盈利最大化作为目标,那么最终都会回归到挑拨对立、激发用户的道德义愤这个尤为高效的手段上。

如果监管方缺乏法律法规的支持,只是用一次又一次的运动式执法去治理网络环境,面对人性顽疾根本无法起到根本的扭转作用。

好消息是,有一些平台有意识地开始了管理,比如脸书大规模删除仇恨言论,哔哩哔哩上线基于AI管理的阿瓦隆系统等等。

坏消息是,在批判道德义愤的同时,人们好像也无法离开它。

就好比在这篇文章的开头,笔者同样使用了强烈的道德语言,试图引发阅读这篇文章的你的愤怒。如果不列那么多的例子,不反复强调网络暴力的危害,你会读到这里吗?还能继续阅读吗?因为接下来,笔者还要用这个悲剧,讨论另一个沉重的话题——“黄谣”。

你知道“黄谣”吗?

“谣言”每每令人闻风丧胆,“黄谣”却相对陌生,无处不在而又常常隐身。粉色头发的女孩曾被人贬低为“陪酒女”“老者妻”……类似的事情在很多女孩身上都上演过。

2022年,28岁的牛津数学系博士朱朱因一条毕业视频,被辱骂“搔首弄姿”,被质疑“网红”“名媛”,甚至遭到“被包养”等言语的羞辱;杭州拿快递的女士被无端捏造为“小三”“风骚少妇”……

在无穷恶意中,一个女性的穿着打扮、发型表情,身体的每一寸都像零件一样被摘下来,用无中生有的想象放大镜加以窥伺、攻击。

而那些针对女性的谣言,凡与贞洁、婚恋沾边,就几乎不可能洗脱。更可怕的是,“造谣”虽然是一个动词,但它的主体常常隐身,公众看得见以假乱真的“谣言”,却看不见“造谣”的过程。这种信息的单向性和不透明性,使得控诉与维权成本,也比一般谣言高得多。

广义的“谣言”,我们可以用科学与理性去击碎它们,但“黄谣”的特殊之处在于,很难用实证意义上的“科普”去反驳它。

黄谣为什么洗不掉

如今,谣言能对一个人造成伤害,至少建立在两个要点之上:其一,谣言内容必须对造谣者具有一定的重要性;第二,由于缺乏权威或者人们不愿相信权威,事实往往被谣言的模糊性所掩盖。

对于一些类似健康、医学等科学领域的谣言,用权威去击破它们是相对容易的事。但要证伪那些针对女性的黄色谣言,其难度与精神病的悖论类似:要如何证明你不是一个精神病人?当一盆脏水已经泼向你,伤害的产生,往往不是为他人带去的误导,而是从自己身上延展出去的一种想象。

这种想象关联着根植东亚社会传统的“贞洁羞耻”,面对“荡妇羞辱”,女性的第一反应往往是否认,可紧接着想要驳斥,却找不到一个具有实感的、可以被抓住的依据。被泼脏水的女性要如何设法证明自己不是“陪酒女”,不是“老少恋”,要如何证明“我就是我”?

陷入自证困境后,一个人的心态会被压垮,就像心理学上的“煤气灯效应”,即“对受害者施加的情感虐待和操控,让受害者逐渐丧失自尊,产生自我怀疑,无法逃脱”。也有点像今天说的“PUA”(后来泛指很会吸引异性,让异性着迷的男女),只不过,相对于充满技巧的“PUA”,面向大众的造谣,所需的真的只是动动手指头而已。

写一篇议论文尚且需要逻辑链完整的论据,而谣言,作为对既有信息的解读和传播,所利用的既非事实,也非理论,而是普遍存在于公众之中的某些共通情绪与窥私欲。

被利用的想象

美国心理学家奥尔波特提出,造谣是人“内心状态的一种表达,是情绪状态的投射”,而所谓“投射”,在心理学上的解释则是“个人欲念或者欲望的外化”,往往受到文化、习俗、个人经历等多重因素影响,同样,它也表达着人们潜意识里的一种不安。

今天常见的黄谣,万变不离其宗,都是假想一个“利用身体获得资源”的虚幻女性形象,再利用社会对这种女性存在的根深蒂固的批判,轻轻松松将一个女性拽入自证怪圈。

这其中,有一部分造谣者的心态,的确源于自己内心的刻板印象。比如,在很多人的观念里,女性仍然没有足够的工作能力,她们也很难情绪稳定,或是女性天生爱美、虚荣,且极其容易因爱美与虚荣误入歧途……

“女子本弱”的性别刻板印象不是一朝一夕塑成,也不是经济发展与文化教育能根本扭转的,它也许从一个人很小的时候就无意识地溶入生活中,植入脑海里。

想一想,在你上小学的时候,是否总有一些男同学模仿女生迈着小碎步跑步,即便她们真的没有那样跑。中学的时候,青春期男孩也会下意识觉得班上来生理期的女生弱不禁风,娇气造作。而一旦你强势反击,他们又会给你冠上“母老虎”“金刚”等更具羞辱性的外号。

这里面有个成长教育方面的两性差异:所谓“男子气概”的培养,往往以群体为单位,孩童时期的球场、游戏厅,中学的男生宿舍,都是男孩们建立自我性别认同与意识的集体空间,一种相互影响的观念塑造场域。

而女孩们对自身性别的意识和学习,往往不会以公开和共享的方式阔声谈论,更多是作为“闺房”里的私密话语存在,从生理常识到心理经验,都极大依赖于家庭里的女性长辈传授。

因此,班级里稍微早熟的女孩,会因为“胸大”而自卑;而晚熟的男孩,会因为自己的形体瘦小,或者看起来秀气文弱而自卑。再加上高中前同龄女孩普遍比男孩早发育1~2年,女孩们面对的无措与指点会更早,更猛烈。

社会缺乏一种教育的声音告诉我们,男孩与女孩,都不该为自己身上任何符合或未满足第二性特征的变化而感到羞耻,引导我们如何看待自己与评判他人的身体。

特别对于女孩,老生常谈的“不惧外界目光”需要非一般的心理素质,可至少,我们得首先让自己相信:一名女性当然可以在漂亮、性感的同时,用尽全力去追求事业与学业,唯有我们自己先摆脱对“美貌”的羞耻,面对那些无关痛痒的指责,才能一点点脱敏,并期待有朝一日帮助整个社会脱敏。

如今的谣言大多在网络扩散,期待法律与制度完善,是一个长期、集体的过程,而与此同时,我们依然有必要对网络的信息泡沫保持警惕:造谣者不是AI,他们是现实存在的人,他们在生活中是什么样子,由他们身边的社会关系与亲密关系来审判,而被造谣者的生活,也更多的是由生活中的朋友亲人来决定的。

作为个体,我们或许难以堵住那些造谣者的嘴,但足以成为一个独立思考的人,过滤掉那些谣言信息,拒绝做那个造谣者、传谣者。