中古正史孝子传中的佛教元素

张金龙,朱富春

(首都师范大学 历史学院,北京 100089)

作为中国传统伦理道德之一的孝道,经过先秦两汉时期的发展,至中古时期已呈现出新的特色,其表现为在众多伦理道德中尤重孝道,甚至一度发展成孝先于忠的局面。(1)参见唐长孺:《魏晋南朝的君父先后论》,《魏晋南北朝史论拾遗》,北京:中华书局,1983年,第233-248页;鲁迅:《魏晋风度及文章与药及酒之关系》,《鲁迅全集》第3卷,北京:人民文学出版社,2005年,第534页。与之相对应,在文献层面上涌现了大量以孝子及其行孝事迹为主要撰述内容的人物传记,后世一般统称之为“孝子传”。以正史为例,范晔所撰《后汉书·刘赵淳于江刘周赵列传》,虽未以“孝”字标名,但已得孝子传之实。(2)郑樵《通志·孝友传》序言曰:“东汉虽不标名,然毛义一卷,而其事已具其中,故取之以冠此篇之首。”见《通志》,北京:中华书局,1987年影印本,第3册,第2693页上栏。其中“毛义一卷”即指《后汉书·刘赵淳于江刘周赵列传》。沈约《宋书》单列有《孝义传》,自此始,正史中正式出现以“孝”命名的孝子类传,并为其后诸部正史所沿袭。

学界现有的对于中古孝子传的研究,或分析孝感故事的典型类型,或以孝感为中心分析中古正史孝子传的内部撰写差异,或以孝义传为例分析官僚制对正史的影响,或探讨孝子形象的历史书写与传播。(3)参见李剑国:《略论孝子故事中的“孝感”母题》,《文史哲》2014年第5期;朱富春:《中古正史孝子传研究——以孝感现象为中心》,硕士学位论文,首都师范大学历史学院,2019年;聂溦萌:《官僚制对正史的双重影响:以正史孝义传为例》,叶炜主编:《唐研究》第25卷,北京:北京大学出版社,2020年,第3-21页;赵洋:《中古时期孝子形象的历史书写与传播——从正史到敦煌写本》,《中国典籍与文化》2021年第4期。笔者注意到,在中古正史孝子传中出现了颇多与佛教相关的内容,我们知道,佛教进入中土后,在传教过程中与儒家在孝道层面有着激烈的争执,但佛教元素却融入了以宣扬孝道为根本目的的孝子传,或者说孝子传接纳了佛教元素,这无疑是一个值得注意的现象。本文以中古正史孝子传为分析对象,探讨其中佛教元素的具体内容,以及佛教内容能够融入孝子传的原因,庶几可补充对于中古正史孝子传、佛教本土化等的认识。

一、中古正史孝子传中出现的佛教元素

在中古正史孝子传叙述孝行的文字中出现的佛教元素,大致可分为两种,一种是僧人,另一种是各式与佛教相关的宗教行为,它们与孝子一道共同构建了情节完整、逻辑闭合的行孝故事。

(一)僧人

僧人作为传播教义、弘扬佛法的实践主体,在中古正史孝子传中出现频率颇高,笔者认为就其形象而言,大抵又可细分成两类。

一类是泛化、虚指的僧人,如:

(滕昙恭)母杨氏患热,思食寒瓜,土俗所不产,昙恭历访不能得,衔悲哀切。俄值一桑门问其故,昙恭具以告。桑门曰:“我有两瓜,分一相遗。”……寻访桑门,莫知所在。(4)《梁书》卷四七《孝行·滕昙恭传》,北京:中华书局,2020年修订本,第3册,第720页。

(江紑)父患眼,紑侍疾将期月,衣不解带。夜梦一僧云:“患眼者,饮慧眼水必差。”(5)《梁书》卷四七《孝行·江紑传》,第3册,第728页。

(刘霁)夜因感梦,见一僧谓曰:“夫人筭尽,君精诚笃至,当相为申延。”(6)《梁书》卷四七《孝行·刘霁传》,第3册,第729页。

这类僧人无名无姓,在文本中一般仅以“僧”字泛指,《滕昙恭传》虽作“桑门”,但“桑门即沙门”,(7)《后汉书》卷四二《楚王英传》,北京:中华书局,1965年标点本,第5册,第1429页。乃僧人之别称。这类泛指的僧人有的出现于孝子梦中,有的在提供帮助后忽然不见,“莫知所在”,很明显地带有示现神通的意味,也可以说他们的形象皆带有神格,具备虚拟化的特征。

另一类是现实中实指的僧人,如:

草堂寺智者法师……曰:“《无量寿经》云:慧眼见真,能渡彼岸。”(8)《梁书》卷四七《孝行·江紑传》,第3册,第728页。

(谢贞)丁父艰,号顿于地,绝而复苏者数矣……从父洽、族兄暠乃共往华严寺,请长爪禅师为贞说法,仍谓贞曰:“孝子既无兄弟,极须自爱,若忧毁灭性,谁养母邪?”自后少进饘粥。(9)《陈书》卷三二《孝行·谢贞传》,北京:中华书局,2021年修订本,第2册,第481页。

这类僧人不但在现实中真实存在,而且有些在当时还是高僧大德。智者法师即释慧约,刘宋泰始四年(468)于上虞东山寺落发出家,梁武帝曾从其“受菩萨戒”,时人以“国师”目之,因其“德高人世,道被幽冥”,故“当‘智者’之号”。(10)道宣撰,郭绍林点校:《续高僧传》卷六《义解篇二·梁国师草堂寺智者释慧约传》,北京:中华书局,2014年,上册,第182、184-185页。长爪禅师事迹不详,但佛经记载舍利弗之舅曾为外道,立誓曰:“我不剪爪,要读十八种经书尽”,(11)鸠摩罗什译:《大智度论》卷一,《大正新修大藏经》第25册《释经论部上》,台北:新文丰出版股份有限公司,1983年,第61页下栏。因其爪长,故人称“长爪梵志”,其在与佛陀的辩论中甘拜下风并出家为佛门弟子,禅师法号“长爪”应据此而来。与前一类泛指的僧人不同,这类现实中的高僧并不能展现神通以助孝行,而大多是通过义理说法对孝子加以指点。江紑父亲患有眼疾,紑于梦中得知饮“慧眼水”可治,然众人皆不解“慧眼水”究为何意,后由智者法师援引《无量寿经》作解。谢贞守孝时毁瘠灭性恐有性命之忧,长爪禅师让其以奉养谢母为重,则是运用儒家孝道伦理规范加以劝说。

在整体的行孝过程中,这两类僧人的主要任务是对孝子的至诚孝心予以回应,或于梦中指点迷津,或直接给予助力点拨,总之是要帮助孝子更好地行孝。

(二)各种与佛教相关的宗教行为

以往孝子传所记孝行多是亲人沉疴不起,孝子凭借至诚孝心感动天地,进而亲人得痊愈,如刘向《孝子传》记舜父有目疾,“舜前舐之,目霍然开”,(12)释道世撰,周叔迦、苏晋仁校注:《法苑珠林校注》卷四九《忠孝篇·业因部》,北京:中华书局,2003年,第3册,第1487页。亦即孝心与病愈之间具有直接的因果关系。及至佛教元素进入孝子传,孝心仅是导向最终结果的前提,将二者联结在一起并在行孝过程中起关键作用的则是各式具有鲜明佛教特色的行为。在中古正史孝子传中,孝子凭借与佛教相关的宗教行为以达成行孝目的的事例,主要有以下四则。

1.烧指誓神

刘宋时益州梓潼一小民张楚,在其母生命垂危之际,“祈祷苦至,烧指自誓,精诚感悟”,最后其母“疾时得愈”。(13)《南史》卷七三《孝义上·张进之传附张楚传》,北京:中华书局,1975年标点本,第6册,第1805页。毫无疑问,张楚孝行的关键环节乃是“烧指自誓”。烧指亦作燃指,该行为并非中土原有习俗,实与佛教相关,《建康实录》记此事作“烧二指誓神”,(14)许嵩撰,张忱石点校:《建康实录》卷一二《宋中·太祖文皇帝》,北京:中华书局,1986年,下册,第417页。此“神”自指佛教神祇无疑。《妙法莲华经·药王菩萨本事品》对此有记载,“以神力供养于佛,不如以身供养”,“能燃手指乃至足一指供养佛塔,胜以国城、妻子及三千大千国土、山林、河池诸珍宝物而供养者”,(15)鸠摩罗什译:《妙法莲华经》卷六《药王菩萨本事品》,《大正新修大藏经》第9册《法华部》,台北:新文丰出版股份有限公司,1983年,第53页中栏、54页上栏。这段内容一般被认为是烧指焚身的经典依据。中古时期无论出家与否,对于烧指焚身均不乏践行者,乃是中古法华信仰实践的一大组成部分。(16)参见林惠胜:《燃指焚身——中国中世法华信仰之一面向》,《成大宗教与文化学报》第1期,2001年12月,第57-96页;船山徹:《捨身の思想—六朝佛敎史の一斷面—》,《東方學報》第74册,2002年,第311-358页。

2.舍宅为寺

江紑之父江蒨需饮“慧眼水”方能治疗久治不愈的目疾,那么如何获得“慧眼水”便成为亟需解决的关键问题。江蒨父子的做法是,“舍同夏县界牛屯里舍为寺”,并请梁武帝钦赐“慧眼”二字作为寺名,“及就创造,泄故井,井水清冽,异于常泉。依梦取水洗眼及煮药,稍觉有瘳,因此遂差”。(17)《梁书》卷四七《孝行·江紑传》,第3册,第728-729页。所谓“慧眼水”,即其故宅井水,其终能获得该水的原因并非是故宅有井,实是舍宅为寺。佛教教义讲求布施,舍宅为寺即属布施之一种,且在佛经中属于有大功德之举,如《佛说诸德福田经》曰:“佛告天帝:‘复有七法,广施名曰福田,行者得福即生梵天……一者兴立佛图、僧房、堂阁。”(18)法立、法炬译:《佛说诸德福田经》,《大正新修大藏经》第16册《经集部三》,台北:新文丰出版股份有限公司,1983年,第777页中栏。《中阿含经》曰:“有信族姓男、族姓女,施比丘众房舍、堂阁……是谓第一世间之福,得大福祐,得大果报,得大名誉,得大功德。”(19)瞿昙僧伽提婆译:《中阿含经》卷二《世间福经》,《大正新修大藏经》第1册《阿含部上》,台北:新文丰出版股份有限公司,1983年,第428页上栏。中古时期,众多拥有雄厚经济实力的达官显贵们对于舍宅为寺也是不遗余力地躬身践行,(20)如西晋“会稽诸葛氏钱自井出,乃舍宅为灵宝寺”;东晋“尚书令李邈舍句容宅为灵曜寺”“中书令何充舍宅为建福寺”(志磐撰,释道法校注:《佛祖统纪校注》卷三七《法运通塞志第十七之三》,上海:上海古籍出版社,2012年,中册,第818、822、823页);刘宋明帝“以故宅起湘宫寺,费极奢侈”(《南齐书》卷五三《良政·虞愿传》,北京,中华书局,2017年修订本,第3册,第1010页);梁朝何敬容“舍宅东为伽蓝……此寺堂宇校饰,颇为宏丽”(《梁书》卷三七《何敬容传》,第2册,第592页);北魏“臣工自诸王以下,以至阉宦、羽林、虎贲等,多舍宅立寺”(汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》(增订本)第十四章《佛教之北统·北魏诸帝与佛法》,北京:北京大学出版社,2011年,第283页)。尤其在《洛阳伽蓝记》中,北魏官贵舍宅为寺的事例可谓不胜枚举,如杨椿“分宅为寺”,以其居景宁里,故将所立寺庙称为景宁寺,“制饰甚美,绮柱珠帘”;高阳王寺乃是“高阳王雍之宅也”;冲觉寺为“清河王怿舍宅所立也”(杨衒之撰,周祖谟校释:《洛阳伽蓝记校释》卷二《城东·景宁寺》、卷三《城南·高阳王寺》、卷四《城西·冲觉寺》,北京:中华书局,2010年,第88、122、127页)。造就了“永嘉以后,佛寺随佛教而兴盛”(21)何兹全:《中古时代之中国佛教寺院》,《五十年来汉唐佛教寺院经济研究》,北京:北京师范大学出版社,1986年,第12页。的局面。江蒨父子既有经济实力,又处于舍宅为寺成风、梁武帝佞佛的社会大背景下,故而在“舍宅为福”(22)释慧皎撰,汤用彤校注,汤一玄整理:《高僧传》卷八《义解五·齐京师庄严寺释道慧》,北京:中华书局,1992年,第305页。的心理驱动下将旧宅施舍作寺,并最终如愿以偿。

3.诵经延寿

刘霁照顾卧病在床的母亲时衣不解带,其母能够在阳寿已尽的情况下,越“六十余日乃亡”,时人认为最关键的原因是刘霁“诵《观世音经》,数至万遍”,“精诚笃至”,故“相为申延”。(23)《梁书》卷四七《孝行·刘霁传》,第3册,第729页。自《正法华经》《妙法莲华经》由竺法护、鸠摩罗什相继译出后,其中的《观世音菩萨普门品》(竺法护译作《光世音普门品》,该篇的单行本亦被称为《观世音经》或《观音经》)以及诸如东晋谢敷、刘宋傅亮、张演、南齐陆杲等编撰的各种观世音应验记,将观世音菩萨“救七难”“解三毒”“应二求”等各类救苦济难的神通显圣事迹宣扬至社会各个阶层,又其称念佛号、受持读诵的修持方式十分便捷,故观世音信仰于中土迅速传播。刘霁的做法在彼时非常具有普遍性,是中古观世音信仰盛行的真实写照。

4.燃灯转经

北周张元祖父亦患目疾,失明三年,张元诵读佛经昼夜不辍,以祈福祐。“后读《药师经》,见盲者得视之言,遂请七僧,然七灯,七日七夜,转《药师经》行道。”如此经七日后,张元夜梦老者以金鎞治其祖目,并被告知“三日之后,汝祖目必差”,后果如其言。(24)《周书》卷四六《孝义·张元传》,北京:中华书局,1971年标点本,第3册,第833页。这里张元所读《药师经》,应即《大正藏》中署名东晋帛尸梨蜜多罗翻译的《佛说灌顶经》当中的第十二卷《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》。(25)关于《药师经》的译本、译者以及药师佛信仰的起源等问题,学界尚有争议,但对本文论述不构成影响。对于争议点,笔者暂以《大正藏》记载为准。相关研究可参见方广锠:《药师佛探源——对“药师佛”汉译佛典的文献学考察》,《宗教学研究》2014年第4期;《关于汉、梵〈药师经〉的若干问题》,《宗教学研究》2015年第2期;《再谈关于汉、梵〈药师经〉的若干问题》,《世界宗教研究》2016年第6期;杨维中:《〈药师经〉翻译新考》,《西南民族大学学报(人文社会科学版)》2014年第6期。此经记有药师佛十二大愿,其中第六愿有“盲者使视”句,其经文又曰:“若族姓男女其有尫羸,著床痛恼无救护者,我今当劝请众僧,七日七夜斋戒一心,受持八禁六时行道,四十九遍读是经典,劝然七层之灯。”(26)帛尸梨蜜多罗译:《佛说灌顶经》卷一二《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》,《大正新修大藏经》第21册《密教部四》,台北:新文丰出版股份有限公司,1983年,第532页下栏、535页中栏。“七”作为数字在佛教语境中具有圆满吉祥之意,“灯”则寓意可驱除盲者之暗使其重见光明。张元依据佛教经典,将其文字转化成了具体的宗教实践。另需注意的是“以金鎞治其祖目”。金鎞,又作金篦、金錍、金针,乃印度眼科手术所用针具,主治白内障(张元祖父所患目疾应即此病),相关技术被称为“金针拔障术”,当是在僧人东来传教时传入中土。(27)相关研究可参见周济:《我国传来印度眼科术之史的考察》,《中华医学杂志》1936年第22卷第11期;季羡林:《印度眼科医术传入中国考》,袁行霈主编:《国学研究》第2卷,北京:北京大学出版社,1994年,第555-560页;薛克翘:《印度佛教与中国古代汉地医药学》,《佛学研究》1997年第6期;廖育群:《古代印度眼科概要及其对中国影响之研究》,《自然科学史研究》1998年第1期。金针拔障术作为一项医疗技术有其实际意义,更是佛教弘法的一种手段,故在《张元传》中,其祖父之目疾虽是依靠金针拔障术治愈,但仍将该手术的实施作为“转《药师经》行道”、诚心祈佛的结果。

二、佛教元素融入孝子传之原因

史书除详叙史实外,还承担着宣扬儒家伦理、价值观的作用,正所谓“立义选言,宜依经以树则;劝戒与夺,必附圣以居宗”,(28)刘勰撰,詹锳义证:《文心雕龙义证》卷四《史传》,上海:上海古籍出版社,1989年,中册,第604页。如此方合著史之标准。就正史而言,诸如忠义、孝子、列女等类传便是进行儒家伦理教化的主要阵地。佛教作为外来宗教,与中土固有价值观念尤其是儒家思想观念之间存在矛盾冲突自不待言,佛教元素能够出现于中古正史,这之中自有其因广泛传播盛行而被史家如实记录的原因,但如此集中地出现在孝子传中,必定有更深层的缘由。通过分析中古正史孝子传的文本内容及其结构特点,笔者认为主要有三点原因。

(一)佛教的经文内容及其医疗技术能够满足孝子的现实需要

孝子除在父母生时“居则致其敬”“养则致其乐”,在父母逝世后“丧则致其哀”“祭则致其严”(《孝经·纪孝行》)以外,尚需在父母生病时有所作为,积极予以治疗。即便在依靠常规医疗手段也难以奏效的情况下,为人子女者仍然有治愈父母疾病或尽可能地延长其生命时间的需要,在这一点上,古今中外莫不如是。翻检中古正史孝子传可以发现,为达此目的,有的孝子选择向被赋予神格的星辰或上天祈祷,如庾黔娄父“遘疾”,黔娄“每稽颡北辰,求以身代”;(29)《梁书》卷四七《孝行·庾黔娄传》,第3册,第723页。韩怀明“母患尸疰(即肺结核)”,“怀明夜于星下稽颡祈祷”;(30)《梁书》卷四七《孝行·韩怀明传》,第3册,第726页。萧叡明“母病风”,“叡明昼夜祈祷”;(31)《南史》卷七三《孝义上·萧叡明传》,第6册,第1815页。解叔谦在母亲患病之时,“夜于庭中稽颡祈福”。(32)《南史》卷七三《孝义上·解叔谦传》,第6册,第1821页。也有的孝子凭借其至诚的孝心,被动等待奇迹出现,如陈遗母因思儿日夜流泪终致失明,陈遗返家后“再拜号咽,母豁然即明”;(33)《南史》卷七三《孝义上·潘综传附陈遗传》,第6册,第1804页。鲁康祚母患有乳痈,难以医治,“康祚乃跪,两手捧痈大悲泣”,其母就此逐渐病愈;(34)《南史》卷七三《孝义上·解叔谦传附鲁康祚传》,第6册,第1822页。刘景昕母病癖已三十余年,“一朝而瘳,乡里以为景昕诚感”(35)《南史》卷七三《孝义下·张景仁传附刘景昕传》,第6册,第1844页。所致。总的来看,以上事例中的孝子在使父母病愈的过程中或采用比较单一的手段,或无任何手段可言。

生、老、病、死是人所必经的,也被佛教视为人生的四种苦事。为吸引更多的信众,佛经往往会着重渲染、夸饰虔心信仰所带来的益处,能解众生倒悬之苦、救一切病痛是绝大多数经文中的必有之义。诸如“药王菩萨”“药师佛”“药师经”等名号,以及“生老病死苦,以渐悉令灭”,(36)鸠摩罗什译:《妙法莲华经》卷七《观世音菩萨普门品》,《大正新修大藏经》第9册《法华部》,第58页上栏。“此经则为阎浮提人病之良药,若人有病,得闻是经,病即消灭,不老不死”(37)鸠摩罗什译:《妙法莲华经》卷六《药王菩萨本事品》,《大正新修大藏经》第9册《法华部》,第54页下栏。等经文内容,无不指向祛病消灾。佛经往往又通过佛、菩萨之口说明脱离苦海、获得福报护佑的具体手段,以便信众仿效,并鼓励践行。再者,医方明乃是佛教“五明”之一,僧人东来传教,也带来了印度的医术及药物,如前文提及的专治目疾的金鎞术。部分拥有医学知识的僧人更是把行医济世作为弘法的一种手段,(38)如支法存、仰道人、僧深、佛图澄、单道开、于法开等僧人均在史籍中留有行医的记录。分别参见《太平御览》卷七二四《方术部五》引《千金序》,北京:中华书局,1960年影印本,第3册,第3208页下栏;释慧皎撰,汤用彤校注,汤一玄整理:《高僧传》卷九《神异上·晋邺中竺佛图澄传》,第346页;《晋书》卷九五《艺术·单道开传》,北京:中华书局,1974年标点本,第8册,第2492页;刘义庆撰,刘孝标注,余嘉锡笺疏,周祖谟、余淑宜、周士琦整理:《世说新语笺疏》卷下之上《术解篇》,北京:中华书局,2007年,中册,第834页。这必然会在民间产生相当程度的影响力,并在不断地传播放大中使民众对佛教医疗水平及其效果产生超乎寻常的想象。因此,当父母所患乃是常规医疗手段也难以医治的顽症恶疾时,佛教经典中消除病灾的经文内容与其中列举的各种得福报、离苦难的践行手段,以及佛教医疗技术,对于束手无策的孝子而言自然极具吸引力,故而孝子在行孝的过程中会做出某些带有浓厚佛教特色的宗教行为。

上文所述的烧指誓神、舍宅为寺、诵经延寿、燃灯转经和金鎞治目等中古正史孝子传中最具佛教特色的行为,正是在孝子亲人身患顽疾或弥留的背景下才出现的。作为孝亲的手段,它们既能满足孝子疗亲之疾的现实需要,又远比祈祷星辰、上天这类手段丰富而具体,且其根本目的在于帮助孝子更好地践行孝道,自然易为中古正史孝子传所接纳。

(二)官方与民间对于带有佛教特色的孝行持肯定评价

如上文所述,某些带有佛教特色的行为只是作为一种手段出现在孝子行孝的过程中,官方与民间仍会以“孝子”“孝行”对其人、其行加以定性并予以表彰。刘宋文帝元嘉三年(426),朝廷“分遣大使,巡行天下”,殷道鸾受命“使益州”,(39)《宋书》卷六四《裴松之传》,北京:中华书局,2018年修订本,第6册,第1860页。益州梓潼小民张楚为求母疾得愈进而“烧指自誓”的孝行应该就是在此时前后完成的,并在道鸾出使期间为其所知,最终此事被作为地方典型孝亲事迹而推荐于朝廷。(40)参见许嵩撰,张忱石点校:《建康实录》卷一二《宋中·太祖文皇帝》,下册,第417页。张楚最终获得了“蠲租布三世,身加旌命”的优渥待遇,并榜其门曰“孝行张氏之闾”“易其里为孝行里”。(41)《南史》卷七三《孝义上·张进之传附张楚传》,第6册,第1805页。滕昙恭在僧人帮助下得以满足母亲对于食物的需要,曾被王俭呼为“滕曾子”,曾子在儒家语境中则是至孝的代表;(42)孟子在论述“事亲为大”“守身为大”时,援引曾子事曾皙为例,谓:“曾子养曾皙必有酒肉。将彻,必请所与。问有余,必曰‘有’……事亲若曾子者,可也。”(《孟子·离娄上》)司马迁在述及曾子时说:“孔子以为能通孝道,故授之业。作《孝经》。”(《史记》卷六七《仲尼弟子列传》,北京:中华书局,2013年修订本,第7册,第2665页)儒家经典“十三经”之一的《孝经》,即以孔子向曾子论孝的形式开篇,进而展开之后的论述。《大戴礼记》中有《曾子本孝》《曾子立孝》《曾子大孝》等篇,专述曾子有关于“孝”的言论。今人相关研究可参见钟肇鹏:《曾子学派的孝治思想》,《孔子研究》1987年第2期;罗新慧:《曾子研究——附〈大戴礼记〉“曾子”十篇注释》,北京:商务印书馆,2013年。昙恭也曾于天监元年(502)被“奉使巡行风俗”的陆琏“表言其状”。(43)《梁书》卷四七《孝行·滕昙恭传》,第3册,第720页。这些称誉、表彰对他而言皆属至高荣誉。江紑梦中得僧人指点,梁武帝评其事曰:“纯臣孝子,往往感应”,及其父眼病得愈,“时人谓之孝感”。(44)《梁书》卷四七《孝行·江紑传》,第3册,第728-729页。

由此可见,孝子虽然在孝亲的过程中主动做出某些与佛教相关的宗教行为,或者被动接受僧人的帮助,但其行为动机与根本目的是为了更好地行孝,践行的仍是儒家孝道观,并不因其宗教行为而改变整体行为的孝道本质。因此,即便孝行带有佛教元素,官方与民间对其定性也不会发生根本变化,甚至还会上奏表彰以励风俗。考虑到官方对孝子事迹的表奏文书应是正史孝子传的史料来源之一,则官方的肯定态度与表奏行为也为佛教元素融入中古正史孝子传创造了条件。

(三)佛教元素借助已有的孝感叙事模式融入孝子传

所谓孝感,即孝子行孝至诚,感天动地,最终通于神明,以降休征,其思想基础一般认为是“天人感应”思想。孝感属于孝子行孝的附加结果,践行其他道德品质均无法达到同类效果,以表明天道对孝子及孝行的褒扬,可以说是叙述孝子事迹时的一种独特方式,而佛教元素正是借助了孝感叙事模式融入中古正史孝子传。笔者试以《梁书》中滕昙恭、刘霁二人的孝行记载为典型文本,以作说明。

滕昙恭的具体孝行前文已见,核心情节可概括为孝子“思瓜得瓜”。此情节非其独创,与之类似者尚有两例:

(宋)琼……少以孝行称,母曾病,季秋之月,思瓜不已。琼梦想见之,求而遂获,时人称异。(45)《魏书》卷三三《宋隐传附琼传》,北京:中华书局,2017年修订本,第3册,第861页。

焦华父遗,曾病甚,冬中思瓜。华忽梦人谓之曰:“闻尔父思瓜,故送助养。”呼从者进之,华跪受。寤而瓜在手,香非常也,父食之而病愈。(46)《太平御览》卷四一一《人事部五二》引《齐春秋》,第2册,第1896页上栏。

“思瓜得瓜”属于孝感情节,在宋琼、焦华、滕昙恭孝行中均曾出现,表明该情节被创立后,在孝子事迹的编撰过程中被广为借鉴,终成叙述套路。三者整体情节虽大体一致,但亦显现出不小的差别。首先,授瓜主体不同。宋琼事迹中授瓜主体最为模糊,勉强可视为抽象化的“天”;焦华得瓜乃是梦中由人“呼从者进之”,授瓜者已演进为泛指、具象化的“人”;为滕昙恭授瓜者乃一僧人,则又进一步发展为拥有某种特定身份、更加具体的“人”。其次,情节细致程度不同。宋琼得瓜的叙述最为简短,情节较为粗糙;焦华事迹较前者而言,情节有所增加,已颇细腻;滕昙恭事迹在三者中最为细致丰富,既描写了起初焦急悲痛的情绪,又增加了访僧人不遇及“神光自树而起”“俄见佛像及夹侍之仪”(47)《梁书》卷四七《孝行·滕昙恭传》,第3册,第720页。等与佛教相关的细节,其情节之丰富甚至可以小说目之。通过情节演变由简入繁的一般规律来看,《宋琼传》大致体现了“思瓜得瓜”这一情节模式的早期面貌;《滕昙恭传》的编撰则是在套用该模式的基础上,添加了诸多佛教元素。

《刘霁传》对已有孝感叙述模式的借鉴也非常具有典型性。刘霁称名诵经的孝行使其母延寿六十余日,此类将孝行与延寿作为因果联系起来的叙述方式至迟于南齐时已出现。宋躬曾仕于南齐,(48)宋躬,部分文献亦作“宗躬”,盖“宋”“宗”形近易混。《南齐书》卷四八《孔稚珪传》:“使兼监臣宋躬”(第3册,第926页),《隋书》卷三五《经籍志四》:“齐平西谘议《宗躬集》十三卷”(北京:中华书局,2019年修订本,第4册,第1222页),可知其人曾仕于南齐。并著有《孝子传》,《太平御览》引其文曰:

(纪)迈年五十,尝病几死,梦神曰:“君行至孝,延历将得百岁。”果九十七而卒。(49)《太平御览》卷四一一《人事部五二》引宋躬《孝子传》,第2册,第1898页下栏。

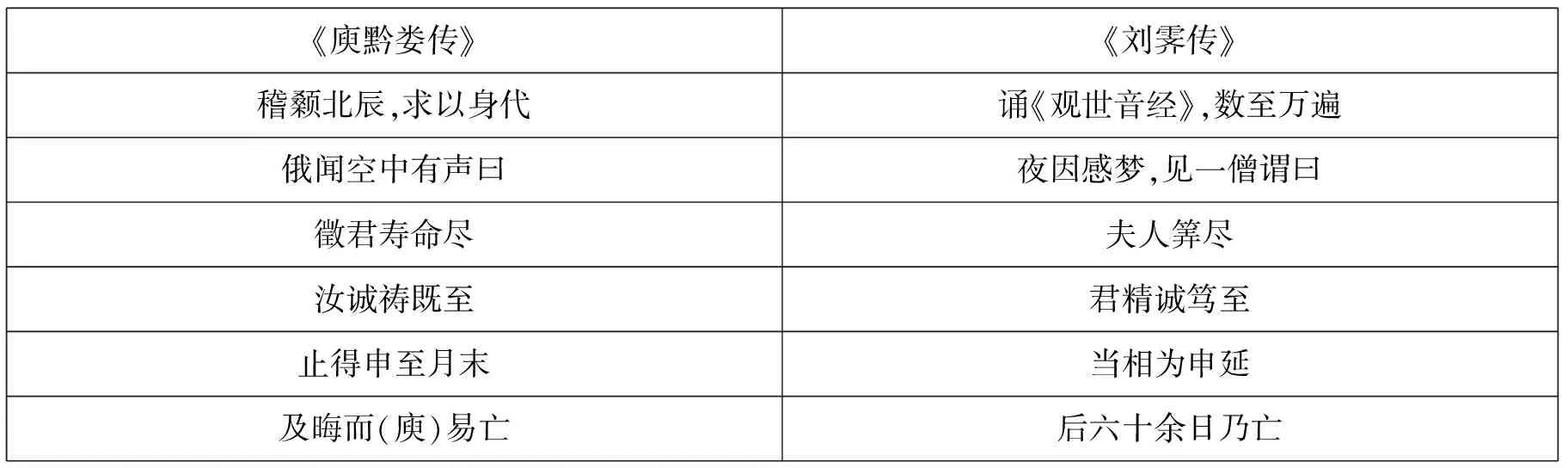

宋躬《孝子传》所记仅将行孝与延寿进行了简单地因果对接。值得关注的是与刘霁同书同卷的庾黔娄,二者传中与行孝相关的情节文字具有颇多相似之处,在此不妨列一表以作比对(见表1)。

不难发现,庾、刘二人的孝行除了在促使延寿发生的行为方面有所差别外,其余情节可谓毫无二致。再通过与纪迈孝行记载的对比分析后可以发现,虽然庾黔娄是向主宰生杀的司命之神——北辰祈祷,刘霁选择诵《观世音经》,无论采取何种行为,其文本结构均是对已有的“行孝—延寿”这一孝感叙述模式的借鉴,并在其基础上加以扩充。

表1 《庾黔娄传》《刘霁传》相关情节文字比对(50)表中所引文字参见《梁书》卷四七《庾黔娄传》《刘霁传》,第3册,第723、729页。

综上,笔者主要通过分析滕昙恭、刘霁传记文本的结构与内容特点,并将之与其他相关传记作比对,阐述了佛教元素实则是通过添加、替换、借鉴等方式与原有孝感叙事模式相结合,进而融入中古正史孝子传这一观点。孝感叙事于中古时期日趋成熟,也出现了相对固定的撰写套路与模式,大多会出现神灵相助或动物祥瑞等神异情节,而佛教经典的内容与文字恰有神奇玄幻、瑰丽夸张之特点,也常有闻声显圣、解救信众苦难的事例,故而将原有孝感叙事模式中的某些神异情节替换成佛教元素不存在大的障碍。

三、结 语

本文梳理了中古正史孝子传中两种较为典型的佛教元素,讨论了僧人与各式宗教行为。佛教元素之所以能出现在中古正史孝子传,固然有此时期佛教盛行这一宏观的背景因素影响,不过若予以深入分析后可以发现,佛教的经文内容及其医疗技术对于孝子治疗亲人这一现实需要的满足、官方与民间对于带有佛教特色的孝行的肯定评价,以及成熟的孝感叙事模式,皆促成了佛教元素融入中古正史孝子传。佛教初入中土,如何在孝道层面与儒家达成共识,是其在本土化进程中面临的一大难题。儒家经典强调为人子女者要力行孝道,但更多的是从情感态度的角度提出要求,对于如何帮助孝子更好地完成孝行,则缺乏具体手段方面的指导与支持,而佛教恰可弥补儒家在这方面的不足。不难发现,佛教元素始终是作为一种助孝手段出现在孝子行孝的过程中,未曾动摇儒家孝道的根本地位,可以说始终服务于孝子与孝道,也正因佛教元素没有喧宾夺主,故得以融入中古正史孝子传。

作为一种助孝手段,佛教元素拥有了融入中古正史孝子传的资格,至于选取哪些佛教元素融入则更为重要。赵翼曰:“佛教在六朝时,最为人所信向。各史所载虽近似于怪妄,然其教一入中国,即能使天下靡然从风,是必实有耸人观听者,非徒恃谈空说寂也。”(51)赵翼撰,王树民校证:《廿二史劄记校证》卷一五《魏齐周隋书并北史》“诵经获报”条,北京:中华书局,1984年,上册,第324页。中古正史孝子传中涉及佛教元素的情节主要为“耸人观听者”,是能给各阶层民众以一定吸引力和冲击力的光怪离奇的神异情节。之所以如此,是因为传主大多具有“多发沟畎之中,非出衣簪之下”(52)《宋书》卷九一《孝义传》“史臣曰”,第8册,第2479页。的身份特点,高深的佛教义理恐怕仅能影响到知识精英阶层中的部分人员,但对于其他民众特别是底层普通民众而言,“谈空说寂”远没有幻化神通、及时助人直接且实际。中古正史孝子传中的佛教元素具备有求必应之特点,既显示佛教神祇与僧众对孝子的庇佑、帮助,弥缝儒释在孝道观上的矛盾,又达到吸引更多信众、扩大自身宗教影响力的目的。

对中古正史孝子传中佛教元素的分析,为我们提供了一个观察佛教如何进行本土化的新视角。佛教元素能大量出现于中古正史孝子传,这是佛教的主动适应与儒家文化包容性共同造就的结果。