中职生社会支持、应对方式与抑郁情绪的关系研究

姜少凯

摘要:为探究中职生社会支持、应对方式与抑郁情绪的关系,采用社会支持评定量表、简易应对方式量表和抑郁自评量表对582名中职生进行问卷调查,结果发现:(1)中职生的社会支持处于中等偏上的水平,他们更多采用积极的应对方式,抑郁的检出率为32%。(2)社会支持与积极应对呈显著正相关,与消极应对及抑郁情绪呈显著负相关;积极应对与抑郁情绪呈显著负相关。(3)社会支持和积极应对对抑郁情绪具有较好的预测作用,积极应对在社会支持和抑郁情绪关系中起部分中介作用。

关键词:社会支持;积极应对;抑郁情绪;情绪体验

中图分类号:G44 文献标识码:A文章编号:1671-2684(2023)10-0019-05

一、问题提出

抑郁情绪是个体对内在刺激或环境的消极情绪反应,是一种不快乐、苦闷或悲伤的情绪状态,主要特征是难过、愧疚、羞耻、冷漠、害怕、嫉妒等。抑郁情绪是一种以抑郁心境为主要特点的情绪问题[1],任由其长期发展可能会演变成慢性疾病,对个体会造成极大的身心痛苦并伴随巨大的经济负担[2],它有多种表现形式,包括躯体症状和情感症状等[3]。由于抑郁情绪对个体身心健康可能造成严重损伤的后果,所以寻求有效的干预措施来抑制抑郁情绪的发展成为研究者关注的重点和焦点。

20世纪六七十年代,社会支持的概念开始进入人们的视野,并逐渐延伸到社会生活的方方面面。1976年,Cobb[4]把社会支持定义为一种信息,即引导个体体察来自周围的人对自己的尊重、关心和爱护,使个体相信自己属于团体成员的信息。国内学者肖水源、杨德森[5]认为,社会支持分三个方面,即主观支持、客观支持以及对支持的利用度。本研究把社会支持定义为来自个体或外界的物质或者精神上的支持与帮助。Orehek等[6]的研究发现,社会支持有利于维持个体良好的情绪体验,减少个体的消极情绪,降低抑郁发生的可能性。左莹莹[7]研究发现社会支持与高中生的抑郁情绪存在显著负相关,并对抑郁有着重要影响。

应对(coping)是指个体为了减少不良体验而作出的思想及行动上的反应[8]。应对方式是指个体在遇到挫折、困难时所采取的行为方式。陈万芬,潘彦谷、张大均等[9]研究发现,应对方式在心理素质与抑郁情绪之间起部分中介作用,消极应对的中介作用强于积极应对。赵桐、刘晓飞[10]研究发现,应对方式对抑郁水平有负向预测作用。

本研究以中职生为研究对象,调查他们的社会支持、应对方式和抑郁情绪的现状,深入探究三者之间的关系,并检验应对方式在社会支持和抑郁情绪之间是否存在中介效应。

二、研究对象与方法

(一)被试

选取三所中职学校的学生作为研究对象,发放调查问卷600份,回收有效问卷582份。其中,男生324名,女生258名;中职一年级学生176名,中职二年级学生179名,中职三年级学生227名。

(二)研究工具

1.社会支持评定量表

采用肖水源[11]编制的社会支持评定量表。本量表由10个题目构成,包括三个因子,即客观支持、主观支持以及对社会支持的利用度,得分越高说明获得的社会支持越多。考虑到中职生的实际情况,本研究对量表中的一些题目进行了修订,将第3题中的“邻居”改成“室友”;将第4题中的“同事”改成“同学”;将第5题中的“夫妻”和“儿女”两个选项删除;将第6题和第7题中的“配偶”改成“父母”,“同事”改成“同学”,“工作单位”改成“学校”,同时增加了一个“老师”选项。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.843,具有较好的信效度。

2.简易应对方式量表

采用解亚宁[12]编制的简易应对方式量表,本量表共有20个项目,包括积极应对和消极应对两个分量表,1~12计12个项目为积极应对分量表,13~20计8个项目为消极应对分量表。采用4级评分规则(0~3),从“不采取”到“经常采取”。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.929,具有良好的信效度。

3.抑郁自评量表

采用W.K.Zung编制的抑郁自评量表,共20个项目,10个项目正向计分,10个项目反向计分。采用4级评分规则(1~4),从“没有或很少时间”到“绝大部分時间或全部时间”。测试结果把20个项目中的得分相加,即为总粗分,然后将总粗分乘以1.25后取其整数部分,就得到标准分,为最后得分。本研究中,该量表的内部一致性系数为0.847,具有较好的信效度。

(三)数据处理

运用SPSS19.0及AMOS24.0软件对调查数据进行分析处理。

三、研究结果与分析

(一)中职生社会支持、应对方式和抑郁情绪的总体状况

调查结果如表1所示:中职生社会支持的平均分是36.56,积极应对的平均分是1.65,消极应对的平均分是1.22,抑郁情绪的平均分是48.92。

(二)中职生社会支持、应对方式和抑郁情绪的差异比较

对不同性别、是否是独生子女、不同居住地的中职生的社会支持、应对方式和抑郁情绪进行独立样本t检验,结果如表2所示:中职女生在抑郁情绪上的得分显著高于中职男生。对不同年级、家庭类别及教养方式的中职生的社会支持、应对方式和抑郁情绪进行单因素方差分析,结果显示:不同年级中职生的社会支持[F(2.579)=5.09,p<0.01],不同家庭类别中职生的社会支持[F(5.576)=2.36,p<0.05]和抑郁情绪[F(5.576)=2.53,p<0.05],不同教养方式中职生的消极应对方式[F(2.579)=3.57,p<0.05]存在显著性差异。事后多重比较(LSD)表明:在社会支持的得分上,中职一、二年级学生的得分显著高于中职三年级学生的,双亲家庭中职生的得分显著高于其他类别中职生的;在抑郁情绪的得分上,双亲家庭中职生的得分显著低于其他类别中职生的;在消极应对方式的得分上,专制式家庭中职生的得分显著高于民主式家庭中职生的。

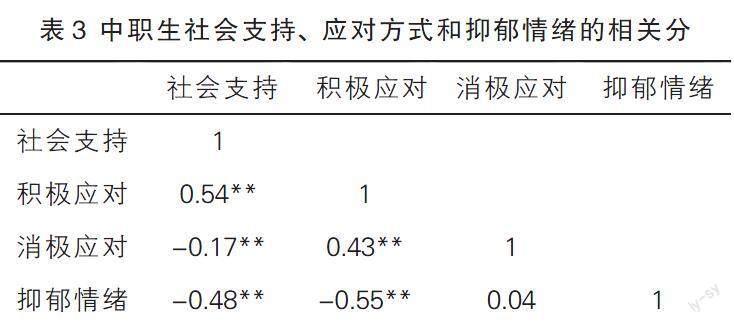

(三)中职生社会支持、应对方式和抑郁情绪的相关分析

研究结果如表3所示:社会支持与积极应对呈显著正相关,与消极应对及抑郁情绪呈显著负相关;积极应对与抑郁情绪呈显著负相关;消极应对与抑郁情绪不存在显著性相关。

(四)中职生社会支持、应对方式对抑郁情绪回归分析

为深入探讨社会支持、积极应对(因消极应对与抑郁情绪不存在显著性相关,故不纳入到回归分析中)和抑郁情绪三者之间的关系,以社会支持、积极应对为自变量,抑郁情绪为因变量,采用逐步回归法进行回归分析,见表4。

结果表明:社会支持和积极应对预测抑郁情绪时具有显著性作用,其共同解释变异量为0.351,即二者能共同预测抑郁情绪35.1%的变异量,表明社会支持和积极应对方式对抑郁情绪具有较好的预测作用。

(五)积极应对在社会支持和抑郁情绪关系中的中介效应检验

为验证积极应对方式在社会支持和抑郁情绪之间是否存在中介效应,使用AMOS24.0软件对积极应对在社会支持和抑郁情绪关系中的中介效应的结构方程模型进行检验,见图1。

中介效应检验模型的结果表明,结构方程模型各拟合指数(见表5)较为理想。运用偏差校正的非参数百分位Bootstrap方法重复抽样1000次,检验积极应对在社会支持和抑郁情绪之间是否存在中介效应,研究显示直接效应与中介效应均显著。直接效应95%的置信区间为[-0.538,-0.272];中介效应95%的置信区间为[-0.390,-0.146],中介效应为0.189,中介效应占总效应的18.9%,表明积极应对在社会支持和抑郁情绪关系中起部分中介作用。

四、讨论

(一)中职生社会支持、应对方式和抑郁情绪的总体状况

统计分析显示,中职生的社会支持的平均分是36.56,略高于常模(34.56)。75.1%的中职生的社会支持是超过理论中值(30)的,说明有四分之三的学生社会支持情况还是较为乐观的。社会支持的三个维度:客观支持、主观支持以及对社会支持的利用度的均值分别是9.97、19.02和7.56。本次调查对象中,有66.3%的中职生是非独生子女,他们得到父母及兄弟姐妹的支持和照顾较多;中职生的年龄大多是在15~18岁之间,处于青春期的中后期阶段,这一阶段也是友谊发展的最高阶段。他们逐渐形成了稳定的朋友观念,所建立的友谊关系都比较长久。当下中职生的社交方式较为灵活多样,普遍具有较强的社交能力,进而得到同学及朋友的支持较多,因此,中职生的社会支持得分较高。

中职生的积极应对方式的均分是1.65,有53.6%的中职生积极应对方式的得分是超过理论中值(1.5)的;消极应对方式的均分是1.22,有78.7%的中职生消极应对方式的得分是低于理论中值(1.5)的。这表明在遇到问题或挫折时,大部分中职生会选择采取较为主动、积极的方式去应对。

中职生抑郁情绪的平均分是48.92,抑郁的检出率为32%,按照抑郁自评量表的评分规则,有32%的学生的得分超过了标准分53分,这表明这些学生存在着不同程度的抑郁问题,其中有7.7%的学生达到了中重度的抑郁。这与李迎娣[13]的研究有较大差异。《中国国民心理健康发展报告(2019—2020)》显示,2020年,青少年的抑郁检出率为24.6%,其中重度抑郁的比例为7.4%,随着年级的增长,抑郁的检出率呈上升趋势,高中阶段的抑郁检出率高于初中和小学[14]。就中职生而言,他们经历了中考失败,学习能力不足,再加上中职学校学习氛围普遍不好,导致缺乏学习动机,浑浑噩噩、自暴自弃的学生较多,面对学业的无助,面对前途的迷茫,一些学生可能会逐渐变得冷漠、悲观、颓废,甚至会陷入抑郁状态。有的中职生通过游戏、吸烟、喝酒、打架甚至自伤或自杀等来转移注意力,缓解精神压力。

(二)中职生社会支持、应对方式和抑郁情绪的差异比较

研究表明,社会支持存在显著性年级差异,即中职一、二年级学生的社会支持显著高于中职三年级学生,中职一年级与中职二年级学生不存在显著性差异。从统计结果来看,中职一年级学生的得分最高,他们刚刚步入职校,面临着一个与以前学习方式、学习氛围、人际关系及管理方式等完全不同的新环境,学校、老师及父母为了其能尽快适应新环境,做了大量工作,用了许多办法,使得他们能够获得足够多的社会支持。中职二年级的学生经过了一年的学习和生活,对职业院校的生活学习方式有了良好的適应,在校与老师、同学相处得都较好,建立了良好的联系,所以他们的社会支持得分也相对较高。而中职三年级的学生尽管对学校的生活已经非常适应了,但是他们面临着升学或就业的现实压力,这种压力使得部分学生手足无措、孤立无援,在一定程度上会影响其社会支持水平。双亲家庭中职生的社会支持水平显著高于其他类别家庭的中职生,在双亲家庭成长起来的孩子,其家庭氛围较为和谐、融洽,父母给予子女的支持与呵护也会多于其他类别的家庭。

研究表明,消极应对方式在父母教养方式上存在显著差异,即专制式家庭的中职生得分显著高于民主式家庭的中职生。在遇到困难或挫折时,专制式家庭的中职生更倾向于采用消极的方式应对,这可能与家长在日常生活中所采取的教育方式有关。在专制式家庭中成长的孩子,往往遭受的批评要比得到的表扬更多,受到的“管制”或“压制”更多,家长一言堂,事关孩子的诸多决策,家长也很少与其商量。长此以往孩子就可能会形成自卑、胆怯、懦弱、逃避、怕担责任等性格或行为,做事情也缺乏主动性和积极性,遇到问题不知如何是好,往往会采取更消极的方式去处理。

抑郁情绪在性别上存在显著性差异,即中职女生在抑郁情绪上的得分显著高于中职男生。刘晓宇[15]的研究表明抑郁情绪的发生在性别上存在显著差异,女生抑郁情绪的检出率显著高于男生。究其原因可能男生更独立、更有主见、情绪相对稳定和自信,女生则表现出温柔、细腻、多变的性格特征,她们对环境会更敏感,情感体验较深刻,比男生更容易感知到抑郁,负性情绪也会维持更长的时间,从抑郁情绪中恢复需要更长的时间。抑郁情绪在家庭类别上也存在显著性差异,即双亲家庭的中职生的得分显著低于其他类别家庭的中职生。双亲家庭的氛围多数是比较和谐的,家庭可以给孩子提供很好的心理支持,孩子遇到困难或不开心的事情也能和父母亲沟通,从父母那里得到心理抚慰,有利于宣泄负性情绪。

(三)中职生社会支持、应对方式和抑郁情绪的关系

研究结果表明,社会支持与积极应对呈显著正相关,与消极应对及抑郁情绪呈显著负相关;积极应对与抑郁情绪呈显著负相关。社会支持和积极应对预测抑郁情绪时,具有显著性作用,其共同解释变异量为0.351,即二者能共同预测抑郁情绪35.1%的变异量,表明社会支持和积极应对方式对抑郁情绪具有较好的预测作用。

中职生若得到的社会支持越多就越有可能在遇到困难、挫折时采用积极的应对方式。他们在日常生活学习及成长过程中得到了来自家庭、老师、同学及社会的有力支持,感受到了家庭、学校及社会的温暖,使得他们更容易产生自信、积极、主动的良好品质,在面对困境或挫折时往往也更倾向采取积极的应对方式,这样的学生往往也会及时处理掉负性情绪,很少会有抑郁情绪的累积,反之亦然。

(四)积极应对在社会支持与抑郁情绪关系中的中介效应

本研究在探讨社会支持、积极应对和抑郁情绪三者关系的基础上,通过中介效应检验发现,积极应对在社会支持和抑郁情绪关系中起中介作用。从中介效应检验的路径来看,积极应对在社会支持和抑郁情绪关系中起部分中介作用。

一方面,社会支持对抑郁情绪有显著的负性预测作用,即社会支持越高发生抑郁情绪的可能性就越低,社会支持越低发生抑郁情绪的可能性就越高;另一方面,社会支持又可以通过积极应对这个中介变量间接影响抑郁情绪。这一研究结果对于如何预防及减少抑郁情绪提供了一条有效的路径。家庭、学校及社会应当给予学生足够多的社会支持,同时培养其形成积极、乐观、向上、主动的性格,鼓励他们在遇到困境时采用更积极主动的应对策略,最终达到预防及减少抑郁情绪的目的。

参考文献

[1] Cohen K R,Peachey D. Access to psychological services for Canadians:Getting what works to work for Canadas mental and behavioural health [J]. Canadian Psychology,2014,55(2):65-68.

[2] Kleine-Budde K,Müller R,Kawohl W,et al. The cost of depression – A cost analysis from a large data [J]. Journal of Affective Disorders,2013,147(1):137-143.

[3]Mead N,Lester H,Chewgraham C,et al. Effects of befriending on depressive symptoms and distress:systematic review and -analysis [J]. British Journal of Psychiatry,2010,196(2):96-101.

[4] Cobb S. Social support as a moderate of life stress[J].Psychosomatic Medicine,1976,38(5):300-314.

[5]肖水源,楊德森.社会支持对身心健康的影响[J].中国心理卫生杂志,1987(4):183-187.

[6] Orehek E,Lakey B.Relational regulation theory:a new approach to explain the between perceived social support and mental health[J]. Psychological Review,2011,118(3):482-495.

[7]左莹莹.高中生生活事件、社会支持、应对方式与抑郁情绪的关系研究[D].成都:四川师范大学,2013.

[8] Lazarus R S,Folkman S.Stress,appraisal and coping[M].New York:Springer,1984.

[9]陈万芬,潘彦谷,张大均,等.中学生心理素质与抑郁的关系:应对方式的中介作用[J].西南大学学报(自然科学版),2017,39(8):1-5.

[10]赵桐,刘晓飞.父母心理控制与青少年抑郁水平:应对方式的中介作用[J].中小学心理健康教育,2018(19):11-14.

[11]肖水源.社会支持评定量表[J].临床精神医学杂志,1994,4(2):98-100.

[12]解亚宁.简易应对方式量表信度和效度的初步研究[J].中国临床心理学杂,1998,6(2):53-54.

[13]李迎娣.中职生抑郁现状调查及成因分析[J]. 中小学心理健康教育,2021(32):15-18.

[14]傅小兰,张侃,陈雪峰,等.心理健康蓝皮书:中国国民心理健康发展报告(2019-2020)[M].北京:社会科学文献出版社,2021.

[15]刘晓宇.重点高中学生抑郁症状流行状况及其影响因素[D].合肥:安徽医科大学,2015.

编辑/卫 虹 终校/张 旗