竞争政策与企业全要素生产率

马兆良 许博强

关键词:行政垄断;反垄断;全要素生产率;竞争政策

摘 要:市场的有效运行是企业高质量发展的外部条件。作为竞争政策的重要内容之一,《反垄断法》可以维护市场竞争的公平公正,改善营商环境,促进企业发展。基于2004—2018年上市公司数据,并借助《反垄断法》实施这一准自然实验,检验了《反垄断法》实施对企业全要素生产率的影响。研究发现,《反垄断法》的实施能有效规制各地区行政垄断程度,有助于提高企业全要素生产率;进一步分析发现,《反垄断法》有助于遏制地方政府管制的信贷资源分配“歧视”,提升企业融资便利性,倒逼企业加大研发、人力资本投入,优化投资效率。异质性分析表明,《反垄断法》的实施,对国有企业、低成长性企业、僵尸企业及东部地区企业全要素生产率的促进作用更为显著。

中图分类号:F421文献标识码:A文章编号:1001-2435(2023)02-0144-14

Competition Policy and Corporate Total Factor Productivity—Quasi-natural Experiments Based on the Implementation of the Anti-monopoly Law

MA Zhao-liang1,2,XU Bo-qiang1 (1.Economics School,Anhui University,Hefei 230601,China; 2. Academy of Strategies for Innovation and Development,Anhui University,Hefei 230039,China)

Key words:administrative monopoly; anti-monopoly; total factor productivity; competition policy

Abstract:The effective operation of the market is the external condition for the high-quality development of enterprises. As one of the important contents of competition policy,the Anti-monopoly Law can maintain the fairness and justice of market competition,improve the business environment and promote the development of enterprises. Based on the data of listed companies from 2004 to 2018,and with the help of the quasi-natural experiment of the implementation of the Anti-monopoly Law,this paper tests the impact of the implementation of the Anti-monopoly Law on the total factor productivity of enterprises. It is found that the implementation of the Anti-monopoly Law can effectively regulate the degree of administrative monopoly in various regions,and help to improve the total factor productivity of enterprises; Further analysis shows that the Anti-monopoly Law helps to curb the "discrimination" in the distribution of credit resources regulated by local governments,improve the financing convenience of enterprises,and force enterprises to increase R & D investment,human capital investment and optimize investment efficiency. The heterogeneity analysis shows that the implementation of the Anti-monopoly Law has a more significant role in promoting the total factor productivity of state-owned enterprises,non-high growth enterprises,zombie enterprises and enterprises in the eastern region.

——————————————————————————————————————————

一、引 言

黨的二十大报告指出,要“加强反垄断和反不正当竞争,破除地方保护和行政性垄断”。扫除阻碍国内大循环畅通的制度和利益羁绊,促进要素市场化配置,构建全国内统一大市场,提升市场主体发展质量,是构建高水平社会主义市场经济体制的重要内容。123在“晋升锦标赛”体制下,不同形式的地方保护诱发行政垄断现象仍较为普遍,这最终导致了市场分割,一定程度地阻碍了国内统一市场的建立。45垄断扭曲了地区间的资源配置,抑制企业技术创新的积极性。十九大报告提出“打破行政垄断,防止市场垄断”;“十四五”规划纲要明确指出要“坚持鼓励竞争、反对垄断,完善竞争政策框架”“加大反垄断和反不正当竞争执法司法力度”。2021年11月,国家反垄断局正式挂牌,体现出我国政府反垄断的决心。

已颁布的《中华人民共和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》)是我国竞争政策的重要内容之一,是构建公平竞争和维护自由市场机制的“经济宪法”。其核心在于处理市场、政府与企业三者间的关系,以“打破行政性垄断,防止市场垄断”为着力点维护公平有序的市场竞爭秩序,旨在通过维护良好的市场秩序保障市场主体合法权益,激励各类市场主体平等参与经济活动,破除市场分割,促进全国统一大市场建设。

在中国当前社会经济转型升级的过程中,仍存在地方政府为追求局部区域发展而实施区域性行政垄断的地方保护主义现象,地方政府对微观经济的种种干预行为最终导致了地区间市场分割,成为阻碍中国统一市场建立的最大障碍之一。6各地方政府及其下属机构各部门为了保护本地局部利益,滥用行政权力,有意地去割裂地区间的资源联系,结果主要表现为优先支持本地企业的生产及限制了本地商品和技术外流等。这种行为导致区域间贸易交易成本大幅上涨,使得技术在厂商和地区间的扩散变得更加困难,不利于提升企业全要素生产率。因此,需要建立合理的市场制度,从根源破除行政垄断,以保障公平公正的企业营商环境,促进企业健康发展。

考虑到社会经济转型时期内外部市场环境的复杂性,我国法律体系的完善性及执法的有效性还存在欠缺,出台《反垄断法》能否有效规制行政垄断,促进企业全要素生产率的提升?《反垄断法》的实施影响企业全要素生产率可能的机制有哪些?不同特征、地区的企业所受影响是否存在差异?厘清这些问题有助于揭示市场、政府与企业三者间的联系,对加快构建新发展格局、实现经济高质量发展有重要的理论和实践意义。

为解答上述问题,本文借助2008年《反垄断法》实施这一准自然实验,构建双重差分模型,对行政垄断与企业高质量发展的关系进行实证研究。研究表明,实施《反垄断法》规制行政垄断有助于提高企业全要素生产率。其影响机制主要在于,规制行政垄断有助于遏制地方政府管制的信贷资源分配不公,提升企业融资便利性;同时有助于发挥市场竞争机制的“优胜劣汰”功能,倒逼企业通过增加研发投入、增加人力资本投入及降低非效率投资等手段来应对市场竞争,从而实现企业全要素生产率的提升。此外,实施《反垄断法》规制行政垄断对企业全要素生产率的影响,存在企业特征和地区差异性。

同既有研究相比,本文可能的创新之处在于:(1)紧扣“规制行政垄断”“企业全要素生产率”两个重要话题,试图证实两者间因果关系。以往研究发现,123地方保护与市场分割不利于企业长期发展,而竞争政策能够破除地方市场间的保护壁垒,对企业全要素生产率的提高产生积极作用,但鲜有研究从中分离出竞争政策的作用及其造成的经济后果,而这恰恰对理论构建与经验研究至关重要,亦是政策制定者所关注的重点内容。本文以《反垄断法》的实施为准自然实验研究场景,系统研究了竞争政策变化与企业全要素生产率的关系,这是对以往研究的进一步补充。(2)本文是对全要素生产率有关文献的重要补充。4有学者基于宏观面板数据研究了市场分割与全要素生产率问题,发现地方政府以“为增长而竞争”所导致的地区间市场分割能通过引资效应、要素扭曲效应和地方保护效应三条影响机制对全要素生产率产生抑制效应。也有学者基于工业企业的微观数据,发现市场分割能通过抑制规模经济效应、降低研发投入、过度保护国企和增加寻租行为等渠道抑制企业全要素生产率的提升。为对上述理论研究作进一步补充,本文以A股上市公司数据为研究样本,实证考察了《反垄断法》出台对企业全要素生产率的作用,检验了其作用机制,并剖析了行政垄断对企业全要素生产率影响的机制与地区异质性,是对以往学者所作研究的更深拓展。(3)本文是对有关《反垄断法》研究的进一步完善和对《反垄断法》立法质量评估的尝试。竞争政策实施的经济后果一直是经济学领域多年来所关注的重要研究课题。5以往有学者通过研究发现,打破市场行政垄断,利于要素在市场间流动与自由配置,推动公平竞争的社会主义市场体系发展;67但也有学者认为《反垄断法》的出台会造成市场参与者间的激励扭曲问题,增加政府与企业间的寻租活动,破坏公平市场竞争,妨碍企业创新活动,对经济健康增长起到负面作用。本文以2008年《反垄断法》的实施为研究背景,试图考察竞争政策与企业全要素生产率之间的关系,丰富有关竞争政策与经济后果的研究。

二、理论分析与研究假设

行政垄断本质上是经济分权和地方政府竞争的体现。市场维护型联邦制主义下,中央政府在经济治理和公共决策上不断权衡向地方政府分权和抑权,最终形成具有地区差异性的经济分权。8政治激励的动机使得各地政府展开横向博弈,为提高经济发展极限、实现晋升几率最大化而展开激烈的地方政府竞争。地方政府利用所掌握的大量经济资源和资源配置的自由权不断干涉地方市场,形成“为增长而竞争”的地方政府竞争格局,对企业生产经营活动产生直接影响,这种长期博弈导致了行政垄断。9行政垄断将会导致地区间市场分割。在这种情况下,地区间商品和资源流通受阻,地方贸易壁垒出现,10本土市场规模减小和市场资源分配被扭曲等情况将不可避免。11同时,为了本地市场的发展,地方政府会通过实施财政补贴和区域产业等政策保护地方产业,破坏公平竞争。

短期来看,适度的分权和竞争对全要素生产率有正向促进作用。12地方政府通过一系列的招商引资政策、税收优惠和财政补贴来扶持企业的研发创新活动,能够促进企业全要素生产率的提高。1但从长远发展角度来看,过度分权及地方间的恶性竞争会导致金融资源配置不公和企业的投资非理性和低效率等各种问题,进而阻碍企业的健康发展。一方面,由政府管制的金融体系会在一定政策导向下产生信贷资源分配不公的问题。2信贷资源在政府管制下大多流向国有企业,反而一些具有创新性的公司因面临着严峻的融资和信贷约束,难以获得关键资源要素,从而减少研发创新活动。3另一方面,在激烈的晋升锦标赛机制下,地方政府更容易出现“攫取之手”,产生更为强烈的投资冲动,在本地大力投资于国家倡导的新兴行业或更能吸引投资的支柱行业等,这诱导大量企业在并不具有区位优势的行业上进行大量非效率投资,使资源错配问题严重化,拖累企业技术的进步和地区发展。同时,地方保护主义造成的行政垄断限制了资源的跨区域自由流动,地方政府使用各种手段限制外地企业在本地的投资和商品流入,造成市场规模的减小,不利于生产率的提高。

行政垄断不仅导致区域间资源配置低效,妨碍建立开放统一和公平竞争的市场环境,更是反过来扼杀了创新,拖累中国经济的健康发展。因此,《反垄断法》制定行政垄断的相应规章,旨在限制和杜绝这种“以邻为壑”式地方保护主义,规制行政垄断,维护市场公平竞争。其一,限制地方政府对企业经营活动和投资方向的干预,减少了企业的政策性迎合投资,减少无效率投资,提高企业内部投资效率,促进企业提高全要素生产率;其二,禁止行政机关滥用行政权力阻碍地区间商品、资本的自由流通,禁止地方政府限制本地与外地经营者间的公平竞争,改变了企业可达的市场规模大小和区域间资源要素分配方式,通过发挥全国整体市场规模经济效应促进市场竞争,以市场“无形的手”决定要素的最优化配置,淘汰生产率低下的企业,提高全要素生产率。市场扩张的同时,市场主体为应对激烈竞争,会加大研发投入力度和人力资本的投入,加强自身研发创新能力。其三,在《反垄断法》规制下,政府也有动机改善区域内经济资源的分配,具体表现为优化信贷资源配置、限制地方低效率、非增值的投资项目。一方面,地方政府管控下的“歧视性”信贷资源分配会受到《反垄断法》的相应制裁,另一方面,信贷资源的“错配”、投资效率的低下也会给政府财政收入带来巨大压力,因此,政府会通过优化信贷结构和投资决策,并通过清理依靠政府补贴自身却不产生效益的“僵尸企业”等各种举措来盘活闲置资源,进而促进地区经济资源配置效率的最大化。因此,笔者认为,出臺《反垄断法》规制地区行政垄断,能够改变市场竞争格局,维护市场的开放统一,利于企业全要素生产率的提升。据此,我们提出如下假说。

假说:实施《反垄断法》规制行政垄断,能够提高企业全要素生产率。

三、研究设计

(一)样本选择和数据来源

本文以2004—2018年所有沪深两市A股上市公司为基础样本,并进行以下处理:(1)剔除所有金融行业企业样本及研究期间被ST和*ST处理的企业样本;(2)剔除数据存在缺失的样本;(3)为避免极端值影响,对所有连续变量进行1%水平的缩尾处理。最终,共得到25 911个企业—年度观测值。本文所使用的微观企业层面样本数据获取于国泰安和Wind数据库,宏观层面样本数据获取于《中国统计年鉴》。

(二)检验思路

本文根据地区行政垄断程度的变化、途径和后果三个层次,检验《反垄断法》对企业全要素生产率影响效果。

首先,检验在《反垄断法》实施后,地区行政垄断程度是否有明显下降趋势。

其次,检验在《反垄断法》实施后,企业全要素生产率是如何变化的:(1)《反垄断法》的实施是否有效促进了全要素生产率的提升。(2)企业外部融资便利性及企业内部研发投入、人力资本投入以及投资效率等这些作用渠道是否发生变化。(3)检验《反垄断法》实施后地区行政垄断程度的变化对企业全要素生产率的作用在不同类型企业中是否存在差异性,在不同地区的企业中是否存在差异性。

(三)模型设定与变量定义

为了验证研究假设,参考王彦超等(2020)的研究,1本文构建如下计量模型:

(2)用相对价格取绝对值减去每个商品的整体指数均值来剔除由商品自身价格因素等异质性导致的不可加效应,从而更准确地度量各省份间市场分割程度。具体公式如下:

(3)利用式(4)得到的[qkijt]计算两两省份间各商品相对均值方差,取组内均值,得到省份i在t年的市场分割指数,具体计算公式如下:

2.企业全要素生产率(TFP)

相较于传统的OLS法估计,Olley和Pakes等提出的OP法,1可有效解决计算中产生的“同时偏差”和“选择偏差”问题。因此,本文决定使用OP法对微观企业全要素生产率进行测算。在Olley和Pakes2的基础思路上,本文借鉴Loecker等3研究,将企业出口行为决策引入OP模型框架中,参考鲁晓东等4的研究估计了以下模型,对企业全要素生产率进行计算:

其中,[lnYit]、[lnKit]、[lnLit]分别为企业i在t年的总产出对数值、资本投入对数值和劳动投入对数值,[AGEit]、[SOEit]分别为企业i在t年时年龄及是否为国有企业,[EXPit]为企业i在t年是否参与出口活动的虚拟变量,同时加入年份、省份及行业固定效应。基于式(6)使用Olley和Pakes(Olley & Pakes,1996)的半参数三步估计法估计出企业全要素生产率。此外,本文也采用Ackerveg等(2015)5提出的ACF方法重新测算企业全要素生产率作为稳健性检验。

3.控制变量集(X)

参考王彦超等6研究结果,模型(1)选取地区的市场化程度(MKT)、政府财政收入的对数值(GOV)、人均生产总值的对数(GDP)、土地面积的对数值(AREA)等作为控制变量。参考Bennett等7和陈永丽等8的研究,模型(2)选取企业规模(SIZE)、资产负债率(LEV)、净资产收益率(ROE)、企业特征(SOE)、企业成立年限(LAGE)、资本密集度(CAPINT)、独立董事比例(INDEP)等作为控制变量。具体变量说明见表1。

四、实证结果与分析

(一)《反垄断法》与地区行政垄断程度

表2报告了SEGM在《反垄断法》实施后的变化。从第(1)列和第(2)列来看,无论是否添加控制变量,虚拟变量POST系数显著为负,表明《反垄断法》的实施会显著降低地区行政垄断程度。

(二)《反垄断法》与企业全要素生产率

1.平行趋势检验

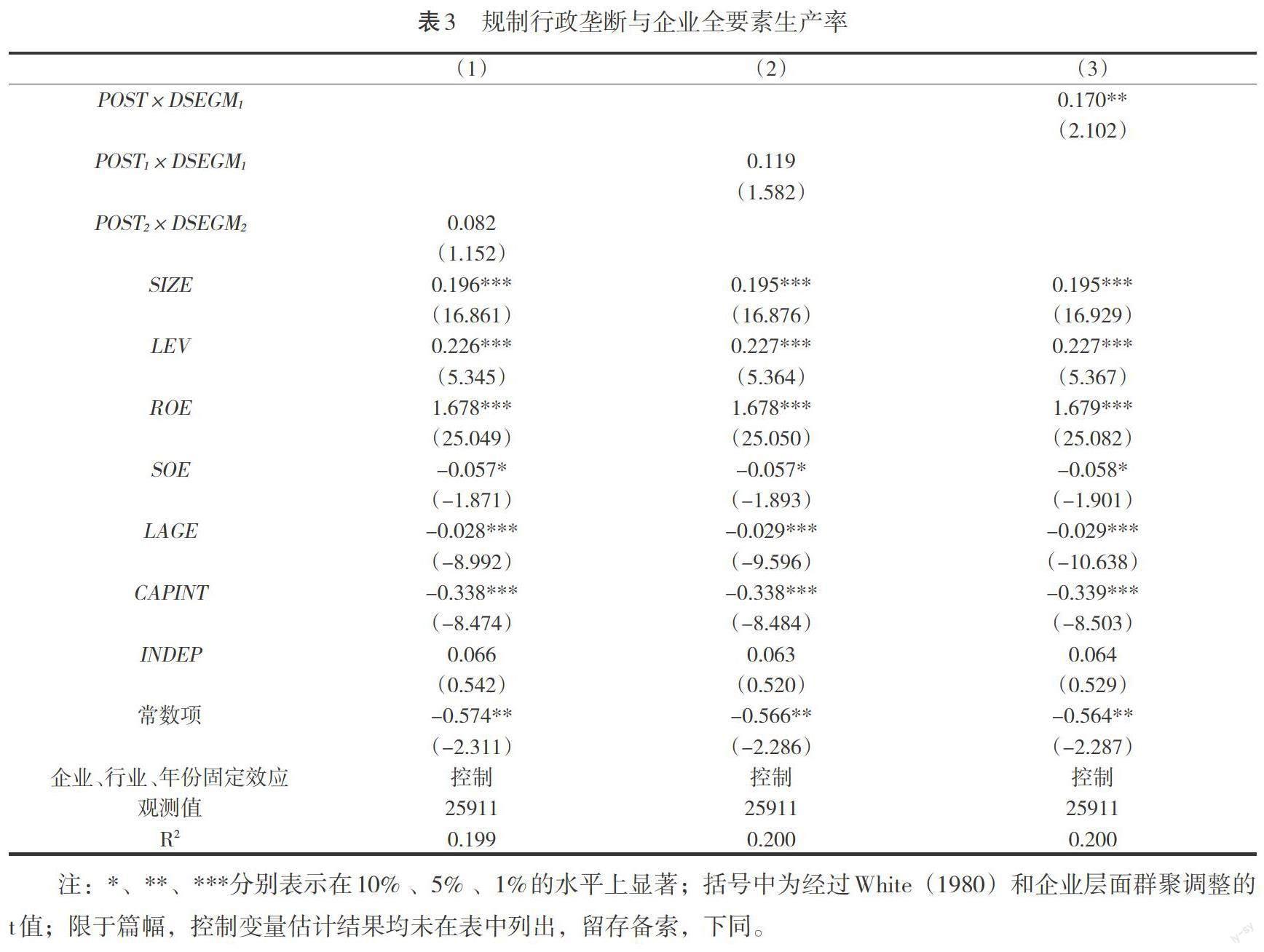

应用双重差分模型,要求在《反垄断法》实施前后,不同行政垄断程度地区企业的全要素生产率具有相同时间趋势。为此,本文借鉴余明桂等1的做法,以反假设法来验证平行趋势假设是否成立。具体为,通过假想的《反垄断法》实施年份对样本进行重新回归,若核心解释变量不显著,则说明不同行政垄断程度地区企业的全要素生产率变化趋势,在没有实施《反垄断法》的情况下,不存在系统性差异,即满足平行趋势假设。本文选择以《反垄断法》尚未实施的2004—2007年为样本区间进行反事实检验,分别假设2006年和2007年为《反垄断法》实施年份。假设2006年为政策实施年份时,重新设定虚拟变量POST2和2006年前后各省市行政垄断程度(SEGM)的均值差DSEGM2;假设2007年为政策实施年份时,重新设定了虚拟变量POST1和2007年前后各省市行政垄断程度(SEGM)的均值差DSEGM1。平行趋势检验结果见表3第(1)、(2)列,结果表明,无论假定政策实施年份是2006或是2007年,核心解释变量均不显著,说明若未受到《反垄断法》规制行政垄断干预,不同行政垄断程度地区企业全要素生产率的时间趋势不存在显著差异,平行趋势假定得到满足。

2.初步回归结果分析

表3第(3)列报告了实施《反垄断法》后,地区行政垄断程度下降对企业全要素生产率的影响。回归(3)结果显示,主要解释变量POST×DSEGM回归系数均显著为正。这表明,在《反垄断法》实施后,那些行政垄断下降程度越多的地区,企业全要素生产率提高越多,即规制行政垄断有利于企业全要素生产率的提升,初步检验假设成立。

(三)稳健性检验

1.内生性检验

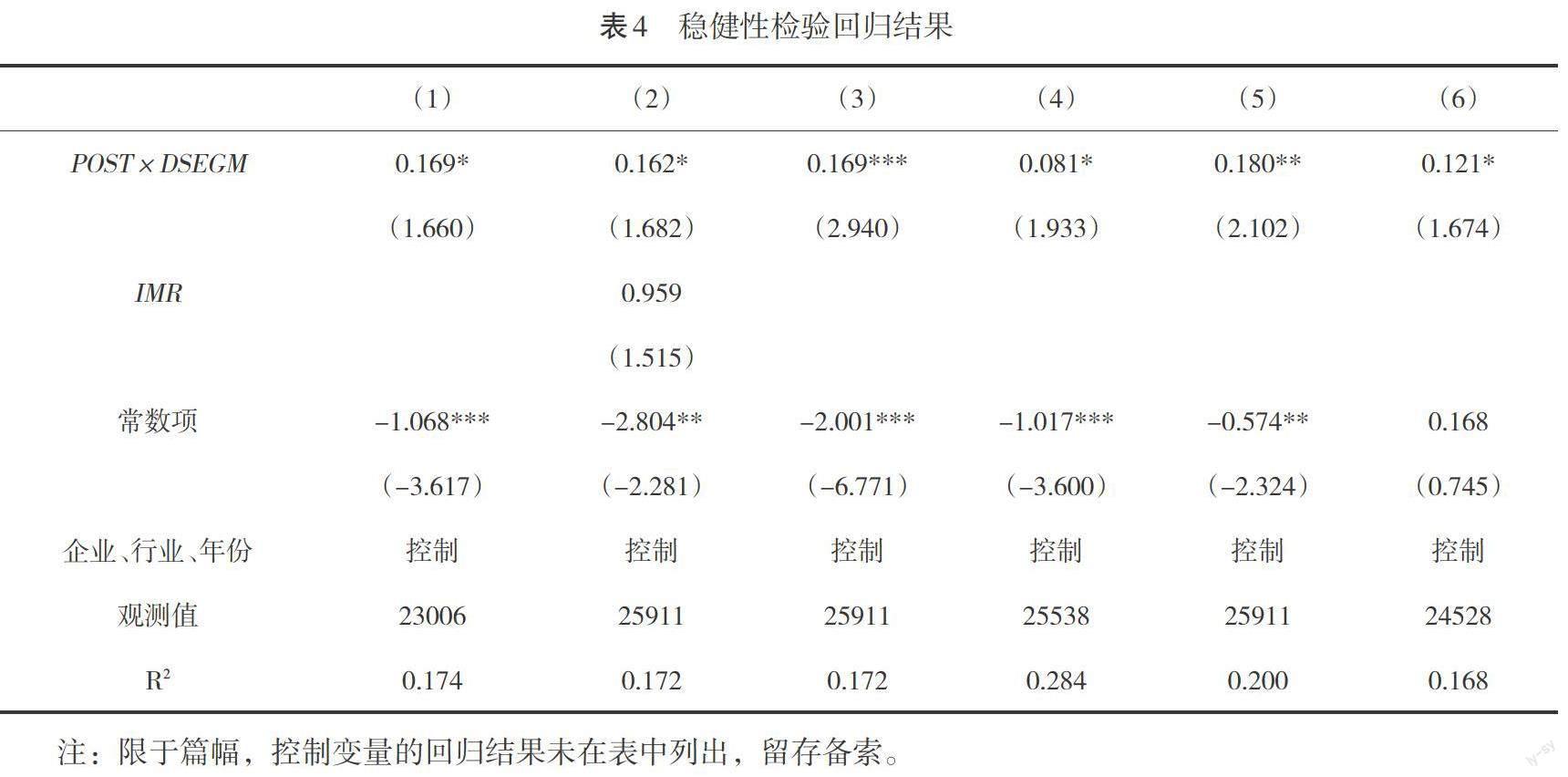

为解决可能存在的内生性问题,本文分别进行如下检验:①双重差分倾向匹配得分(PSM-DID)检验。采用核匹配法,以企业规模、资产负债率、净资产收益率、企业特征、企业成立年限、资本密集度、独立董事比例等作为匹配变量,为《反垄断法》实施后样本匹配对照组,匹配后样本回归结果报告于表4第(1)列。②Heckman两阶段模型。用Heckman两阶段模型解决由样本选择偏差造成的内生性问题。Heckman第二阶段回归结果报告于表4第(2)列。③采用省份聚类稳健标准误。同一地区内不同企业中可能存在某些不可观察的相关性,因此,使用省份层面聚类稳健标准误对样本进行重新回归,回归结果报告于表4第(3)列。④交互固定效应模型。传统面板模型存在因遗漏某些既随个体变化又随时间变化的不可观测因素而导致的内生性问题,因此在模型中引入个体和时间的交互效应,来反应共同因素对不同个体影响的差异性,回归结果报告于表4第(4)列。表4第(1)至(4)列回归结果显示主要解释变量POST×DSEGM均显著为正,与前述初步回归结果一致。

2.变量的重新测度

(1)行政垄断程度的重新测度。参考王磊等1研究,本文重新选取饮料、服装鞋帽、家用电器、日用品、中西药品、书报、燃料及粮食等8种产品,采用价格指数法对行政垄断程度进行重新测算。回归结果报告于表4第(5)列。(2)企业全要素生产率的重新测度。2OP法测算企业全要素生产率存在一定内生性和模型参数的时变性问题,本文借鉴Ackerveg等3使用ACF方法,在OP法基础上对其进行修正,重新测算企业全要素生产率。

回归结果报告于表4第(6)列。表4第(5)、(6)列回归结果显示,主要解释变量POST×DSEGM显著为正,表明实施《反垄断法》规制行政垄断,促进了企业全要素生产率的提升,支持研究假说。

五、进一步分析

(一)影响渠道检验

实施《反垄断法》后,地区行政垄断程度下降,提高了企业全要素生产率,但其潜在作用渠道仍需要进一步研究甄别。前文理论分析认为,实施《反垄断法》规制行政垄断能有效遏制地方政府行政权力滥用,通过优化资源要素配置、推进市场一体化等方式促进区域间良性竞争,有效发挥市场机制的“优胜劣汰”功能。因此,本文将沿着企业外部资源获取和企业内部应对竞争两条路径,分析实施《反垄断法》规制行政垄断对企业全要素生产率的作用渠道。

1.遏制地方政府管制的信贷资源分配“歧视”,提升企业融资便利性。1地方政府除了直接限定市场准入条件外,还可能利用行政权力“隐形”控制信贷规模和信贷资源流向来建立并维持特定企业的市场优势。融资的便利化使得资金等要素大多流向此类企业,造成资源配置扭曲,阻碍企业全要素生产率提升。23实施《反垄断法》规制行政垄断,能从源头切断地方政府利用行政权力管制信贷资源分配“歧视”的不正当竞争行为,塑造公平竞争环境。本文构建计量模型(7),以检验实施《反垄断法》规制行政垄断是否减少了地方政府管制的信贷资源分配“歧视”,提升了企业融资便利性。

模型(7)中,被解释变量企业融资便利性FKZ,参考徐玉德等4以KZ指数5衡量,KZ指数越小,代表企业融资约束程度越小,即企业融资更便利;其他变量定义与模型(2)一致。

表5第(1)列是对企业融资便利性检验的回归结果。回归结果显示主要解释变量POST×DSEGM回归系数显著为负,说明在《反垄断法》实施后,那些行政垄断下降程度越多的地区,企业融资便利性越高,即出台《反垄断法》规制行政垄断能有效提升企业融资便利性。6在信贷市场上,银行信贷资源的供给与分配大多在政府管控之下,政府对市场主体和市场竞争的歧视性干预给特定企业带来了信贷市场上的融资优势,导致不同市场地位企业之间的信贷资源配置差异。而《反垄断法》的出台能规制相应排除、限制公平竞争的行政垄断行为,进而改善企业信贷资源可得性。

2.倒逼企业为应对市场竞争,加大研发投入、人力资本投入以及抑制投资非效率等。7研发创新是提高企业全要素生产率的重要手段,而人力资本作为知识和技术进步的重要载体是影响全要素生产率的决定性因素。8此外,企业投资效率是企业全要素生产率的重要组成部分,投资效率的改善能有效促进企业全要素生产率的提升。实施《反垄断法》规制行政垄断,企业面对市场竞争,一般会加大研发投入和人力资本投入;政府对市场和企业的干预减少,企业能够减少政策迎合性投资,优化自身投资效率。

为检验实施《反垄断法》规制行政垄断,是否增加了企业研发投入及人力資本投入,抑制了企业非效率投资,本文构建模型(8)进行检验。

模型(8)中,被解释变量研发投入TECH,以资本性支出占总资产比重来衡量;人力资本投入HCI,参考郑宝红等1以支付职工以及职工支付的现金占在职员工数比重来衡量;企业非效率投资程度IEIV,借鉴Richardson2的方法来衡量。控制变量方面,当研发创新(TECH)为被解释变量时,参考杨兴全等3研究,控制现金持有(CASH)、商业信用(COMC)、成长率(MB)等变量;当人力资本投入(HCI)为被解释变量时,参考王娜等4研究,控制了现金持有(CASH)、管理费用率(GCA)等变量;当企业非效率投资程度(IEIV)为被解释变量时,参考王彦超等5研究,控制了现金持有(CASH)、资本成本(CAPC)、现金流(CAF)等变量。6回归结果如表5所示。

表5第(2)列,是对研发创新部分检验的回归结果。考虑到被解释变量TECH存在一部分观察值为0,本文使用Tobit回归,以更为精确地反映《反垄断法》实施引起的行政垄断下降程度对企业研发创新的影响,结果显示主要解释变量POST×DSEGM回归系数显著为正,表明那些在《反垄断法》实施后行政垄断程度下降越多的地区,企业研发创新能力越高。第(3)列,是对人力资本投入的检验结果,回归结果显示主要解释变量POST×DSEGM回归系数显著为正,表明在《反垄断法》实施后行政垄断下降程度越多的地区,企业人力资本投入越多。第(4)列是对非效率投资部分的检验,结果显示,主要解释变量POST×DSEGM回归系数显著为负,表明那些在《反垄断法》实施后行政垄断下降程度越多的地区,企业的非效率投资越少。综合起来看,出台《反垄断法》规制行政垄断,能够通过倒逼企业加大研发、人力资本投入,优化投资效率等“造血”方式应对市场竞争,进而实现全要素生产率的提升。

(二)企业特征异质性检验

上文检验结果显示,出台《反垄断法》规制行政垄断,能够有效提升企业全要素生产率。但是企业可能因自身股权性质及发展状况的不同,受到《反垄断法》实施所带来的影响可能也会具有差异。7通常,地方政府为追求局部区域的快速发展,会引导本地国有企业的资金大量投向企业并不具有比较优势的特定项目,最终造成了大量企业的非效率投资。同时,地方政府的某些政策性补贴、金融优惠等政策扶持手段大多提供给国有企业,这些政策破坏了市场的公平竞争,使得很多具有潜力的创新型小企业面临融资困境,无法实现快速发展,甚至滋养了大批“依靠输血却不具备造血功能”的“僵尸企业”。因此,本文进一步从企业特征进行分组,将样本企业分为是否为国有企业、是否为僵尸企业四组,考察实施《反垄断法》规制行政垄断对不同特征企业的全要素生产率影响是否存在差异。

按企业是否为国有企业进行分组,异质性检验的结果见表6第(1)、(2)列。结果显示,主要解释变量POST×DSEGM回归系数只在国有企业组别中显著为正。说明出台《反垄断法》规制行政垄断能有效提高国有企业的全要素生产率,但对非国有企业的全要素生产率并没有显著影响。可能原因是,出台《反垄断法》规制行政垄断后,原来受地方政府保护的国有企业所享受的保护政策减少,为应对竞争,国有企业具有更大动机加大研发与人力资本投资,进而提升其全要素生产率。同时,规制行政垄断也会减少政府对国有企业的资金支持,减少国有企业的非效率投资。

以企业托宾Q值1为基准,按中位数分组,指数较高企业为高成长性企业,其余为低成长性企业。按照企业是否为高成长性企业进行分组,检验的结果汇报表6第(3)、(4)列。结果显示,主要解释变量POST×DSEGM回归系数只在低成长性组别中显著为正。这表明出台《反垄断法》规制行政垄断能有效提高低成长性企业的全要素增长率。一般来说,高成长性企业拥有较好的企业资源,而低成长性企业较难获取资源。23《反垄断法》的出台,能够从源头切断地方政府利用行政权力管制信贷资源分配“歧视”,使得资源得以有效配置,提高了低成长性企业资源可得性。另一方面,对较高成长性企业来说,低成长性企业风险承担能力更弱,行政垄断下政府诱导性投资政策更容易增加低成长性企业的经营风险,进而阻碍其全要素生产率的提升。4出台《反垄断法》规制行政垄断后,能够减少低成长性企业的政策迎合性投资,优化其投资效率,降低企业投资风险,提升全要素生产率。

借鉴谭语嫣5的方法,本文采用FN-CHK6修正方法,区分一家企业是否为“僵尸企业”,按企业是否为“僵尸企業”进行分组检验的结果汇报在表6第(5)、(6)列。结果显示,主要解释变量POST×DSEGM回归系数只在“僵尸企业”组别中显著为正。这说明规制行政垄断有效提高了“僵尸企业”的全要素生产率,但对非“僵尸企业”的全要素生产率并没有显著影响。这在一定程度上说明,在出台《反垄断法》规制行政垄断后,地方政府迫于竞争压力,会有动机地减少低效资金配置和对“僵尸企业”的扶持,抑制其非效率投资,提高“僵尸企业”的全要素生产率。此外,在出台《反垄断法》规制地区行政垄断后,原先依赖政府“输血”才得以存活于市场的“僵尸企业”,面临着被竞争更加激烈的市场淘汰和被政府削减的双重压力,进而能够倒逼“僵尸企业”整顿生产经营,从而实现全要素生产率的提升。

(三)地区异质性检验

前文已证实,出台《反垄断法》规制行政垄断对企业全要素的影响存在企业特征的异质性。下文将从企业地区的差异性入手,进一步考察出台《反垄断法》规制行政垄断对企业全要素的影响是否存在地区上的异质性。

参考国家统计局地区划分方法,本研究将样本分为东部地区组别和其他地区组别,7相关实证结果汇报于表7。结果表明,只有东部地区组别中主要解释变量POST×DSEGM回归系数显著为正,实施《反垄断法》规制行政垄断,对东部企业的全要素生产率的促进作用显著。这或许是因为,行政垄断程度下降后,中西部地区的人才、资本等要素更多流向了东部地区,从而导致东部地区企业全要素生产率的显著提高,而中西部地区的企业全要素生产率提升不够显著。

六、结论与政策建议

基于2004—2018年的数据,本文检验了《反垄断法》的实施对于企业全要素生产率的重要影响。研究发现,《反垄断法》的实施会有效抑制区域间行政垄断程度,那些区域性行政垄断下降程度高的地区,企业全要素生产率的提升效应表现得越显著。进一步研究发现,在《反垄断法》实施后,地区行政垄断程度降低,企业面临的外部融资约束减少;区域间要素市场壁垒逐渐破除,企业迫于竞争压力,更倾向于从内部提升自身研发创新、加大人力资本投入、优化效率投资来提升企业全要素生产率。此外,《反垄断法》的实施对企业全要素生产率的影响表现出企业特征异质性和区域异质性。《反垄断法》的实施对国有企业、低成长性企业和僵尸企业全要素生产率的促进效应明显高于非国有企业、高成长性企业和非僵尸企业;对东部地区企业全要素生产率的促进效应明显高于其他地区。

基于本文研究结论,提出以下政策建议:第一,强化国家反垄断局在《反垄断法》实施过程中的监管职能,并进一步完善我国竞争政策的执法体系。同时,可以适当提高反垄断违法处罚,并鼓励不同政府部门在规制工作中进行协作,提高执法效率。第二,进一步强化竞争政策的主体地位,健全市场一体化发展机制。当经济发展到一定程度时,企业的生产就要求更高程度的市场一体化,这也是实现供给侧结构性改革和内生经济高质量增长的必然要求。应当着力破除地方保护,消除阻碍资源要素跨地区、行业的隐蔽性行政垄断市场壁垒,建立公平公正、规范化、法制化、正规化的市场环境,充分促进生产要素在区域间的自由流动,优化资源配置效率,提升经济增长质量。第三,通过构建相应指标体系来科学合理设定各地考核指标,破除地方政府间以单纯追求GDP增长而带来的市场分割,引导地方政府间进行良性竞争,推动区域间要素资源的自由流动和合理配置,强化市场在资源配置中的重要作用。第四,实行差异化制度策略,防止制度设计和落实中的“一刀切”。在中国经济发展不均衡状态下,给予落后地区采取一定的扶持政策,加强对落后地区人才的引进和培养,推动东部与中西部地区的技术创新协作来加快我国区域经济的协调发展。

责任编辑:孔庆洋