百年未有之大变局下中国制造业转型解析与日本经验借鉴

刘昕禹 杨明洪 吴晓婷

[摘要]制造业是社会生产力的根基,是国家竞争力的直接体现,实现社会主义现代化离不开制造业转型。然而身处百年未有之大变局中,中国制造业的转型之路并不平坦,面临“过早衰退”“断链风险”“根基不稳”等多重挑战。如何才能破局?同为东亚国家、经济发展道路与中国有诸多相似性的日本提供了值得学习与借鉴的模板。从日本制造业在石油危机时期成功转型的经验来看,针对制造业需求侧的政策操作相对有限,核心在于一系列针对制造业供给侧的改革手段。以邻为鉴,当代中国制造业转型要坚持以供给侧结构性改革为主线,着力深化金融、教育、科技、行政等领域改革以提高生产效率。

[关键词]制造业转型;百年未有之大变局;供给侧;日本

[中图分类号] F424;F4313[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2023)03-0049-11

一、引言:制造业与国家竞争力

俄乌冲突、台海危机、中美贸易摩擦、修昔底德陷阱,种种乱象不断涌现,世界正经历百年未有之大变局。透过现象看本质,上述事件的根源在于美国竞争力走弱,以美国为主导的本轮全球经济周期进入衰退阶段,为维护霸权地位和自身利益,美国利用军事、金融、政治等手段四处挑起争端。那么美国竞争力何以走弱?20世纪80年代,里根政府对美国供给侧进行大刀阔斧的改革,在严控通胀和金融自由化的基础上,互联网和计算机技术开始由军用向民用普及。1993年,克林顿上台后随即制定信息基础设施建设计划,信息制造业迎来快速发展,IBM、微软等一批强大的互联网公司应运而生。“新经济”带动美国生产力大幅提高,由此成功遏制日本崛起,确立了国际霸主地位。然而在成为先进制造和顶尖科技的世界中心后,美国逐步将产业资本输送到劳动力更低廉的发展中国家,并通过军事强权建立符合美国利益的国际政治经济体系,自身则转变为超前消费、过度金融化、大肆举债的食利者。这样的发展模式固然有利可图的,但会造成经济基礎脱实向虚,致使美国竞争力由盛转衰。

由此可见,国家竞争力最重要的是具备强大的生产力,历史上霸权国家由盛到衰的过程往往伴随着经济结构由“生产性”到“非生产性”、社会生产力由“先进”到“落后”。1992年邓小平在南方谈话时讲道:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”[1]这句话中生产力排在最前面,意味着发展社会主义,实现共同富裕,必须建立在生产力不断提升的基础上。而生产力的根基在制造业,每一轮科技革命无不由制造业颠覆式的发展启动。制造业作为诱导创新和创新诱导的产业,是熊彼特“创造性破坏”的孵化基地,也是国家经济命脉所系。制造业的重要性已经在世界范围达成共识,美国在2008年金融危机后,奥巴马政府和特朗普政府都极力促进制造业回流,意图重振美国制造业。德国、日本等国家也相继出台政策措施,稳固制造业地位。对中国制造业而言,尽管改革开放40余年,制造业增加值从1978年1 195亿元增长到2021年314万亿元,甚至自2010年以来,制造业增加值连续12年世界第一①,成为名副其实的制造大国。但不可否认,中国离制造强国还有一定距离。面向未来,中国能否实现制造大国向制造强国转变将直接决定中国生产力成色和竞争力水平。

二、制造业转型文献综述

研究制造业转型问题,首先要了解制造业转型的内涵。中国在2015年制定的《中国制造2025》中,从战略高度阐述了制造业转型:实现中国制造向中国创造转变,中国速度向中国质量转变,中国产品向中国品牌转变,完成中国制造由大变强[2]。日本在2021年发布的《日本制造业白皮书》中,强调制造业转型是在强化供应链安全的基础上,推动制造业数字化和去碳化[3]。欧盟委员会在2022年发布的《工业50:迈向持续、以人为本且富有韧性的欧洲工业》中,将制造业转型描述为增强产业链条韧性,推动工业生产由系统化、批量化向人本化、个性定制化转变[4]。可见,关于制造业转型并没有明确的定义,其内涵会因不同国家、不同发展阶段有所差异。就当代中国制造业而言,一方面中国正处于百年未有之大变局中,国内外环境日益复杂,不确定性因素逐渐积累;另一方面制造业自身情况不容乐观,大而不强[5]、低端锁定[6]、高污染高能耗[7]、高水平专利研发能力弱[8]等问题凸显。因此,本文研究的“制造业转型”指的是在百年未有之大变局中,中国制造业如何破除多重困境,推动产业技术、产业结构、产业组织等多方面升级,迈向世界制造强国。

那么如何推动中国制造业转型呢?学者们从多个角度进行了探索。程俊杰从产业政策角度出发,指出制造业转型需要化解和防范产能过剩,推动产业政策转向竞争政策[9];潘秋晨从对外贸易角度出发,认为全球价值链嵌入能够推动制造业转型,应该进一步深化对外开放的国家战略[10]。余东华和李捷从信息技术角度出发,证明信息网络技术扩散有利于提高劳动力供给的有效性,促进人力资本积累,进而推动制造业转型[11]。李璟等人从服务集群出发,认为专业服务集群有助于制造业转型,各地区应该根据自身特点有针对性地选择服务集群,提高制造效率[12]。李鸿磊等人从商业模式出发,指出实现制造业转型既要重视技术创新与协同创新,更要重视提高科技成果转化率的商业模式创新[13]。此外,还有部分学者从国外制造业转型战略出发,如美国再工业化战略[14]、德国工业40战略[15]、日本数字化战略[16]等,分析这些战略对中国制造业转型的启示。

可见,针对中国制造业转型问题,学者们进行了积极探索,也获得了丰富的研究成果,为后续研究提供了帮助。然而需要指出的是,现有研究多集中在单一角度或特定战略,缺乏百年未有之大变局下国内制造业的整体局势解析及策略应对。因此,本文首先对中国制造业转型面临的重大挑战予以分析,呈现转型道路的整体局势,其次考察日本如何在石油危机中成功实现制造业转型,最后总结经验,深化认识,基于中国实际情况为制造业转型建言献策。值得说明的是,选择日本作为借鉴对象的原因在于:同为东亚国家的日本,其经济发展道路与中国有诸多相似性。例如,日本现代化进程始于20世纪50年代,经过10年左右的复兴,日本构建起重工业为主导的工业体系。进入20世纪60年代,日本经济迎来高速增长,GDP年均增长率达102%。1968年日本超越联邦德国,成为仅次于美国的全球第二大经济体。然而随着20世纪70年代中东战争爆发,引发石油危机,日本经济放缓,GDP年均增长率下降到44%。反观中国,建国后同样走上重工业优先发展的道路,不过在计划经济体制下经济增长速度缓慢。直到1978年改革开放,中国经济迎来长达30年的高速增长,GDP年均增长率达98%,并于2010年成功超越日本,成为仅次于美国的全球第二大经济体②。如今,世纪疫情叠加国际政治局势紧张,中国经济增速进一步下降,政府工作报告将2022年GDP增长率目标设定为55%。

三、中国制造业转型面临的重大挑战

过去依靠人口红利、全球经济一体化、世界经济景气周期等条件,以劳动密集型、低附加值材料加工型为主的中国制造业实现快速发展,成为国际生产体系的重要组成部分。然而当前中国正处于百年未有之大变局中,国内外环境日益复杂,过往利好条件也经历着深刻变革。在此背景下,中国制造业传统生产模式反而成为新发展阶段的绊脚石,由于其在供给侧和需求侧存在明显弱点,使得制造业转型面临“过早衰退”“断链风险”“根基不稳”等重大挑战。

(一)人口红利消失,制造业出现“过早衰退”

人口红利意味着一国劳动力充沛,少儿和老年人抚养比例低。这样的人口年龄结构对于制造业,特别是自我积累型国家的制造业来说,无疑是创造了发展的黄金窗口期。由中国人口结构演变情况看,改革开放前劳动年龄人口增速与非劳动年龄人口增速相当,改革开放后,随着1962—1975年婴儿潮时期出生的人口逐渐进入劳动年龄,中国劳动年龄人口数量迎来快速增长,而同期非劳动年龄人口保持平稳,由此形成橄榄型人口年龄结构,迎来所谓“人口红利期”[17]。处在人口红利期的中国,正如刘易斯“二元经济结构理论”所述,大量廉价劳动力不断从农村涌向城市,直接转换成制造业发展的比较优势,有利于承接发达国家劳动密集型产业,进而带动整个中国步入工业化和城市化的快车道。

借助人口红利,中国成长为世界第一制造大国。不过对发展中国家而言,以充沛且低廉的劳动力作为比较优势终究只是经济发展的阶段性产物。随着计划生育政策实施和经济增速放缓,劳动力使用成本开始攀升,人口红利逐渐消失,中国制造业正面临“一老一少”的双重挑战。一方面,老龄化进程加快加深。当一国60岁及以上人口超过总人口10%或者65岁及以上人口超过总人口7%被称为老龄化[18]。第七次全国人口普查数据显示,2020年中国60岁及以上人口达26亿,占总人口187%,相比2010年提高544个百分点,65岁及以上人口达19亿,占总人口135%,相比2010年提高463个百分点,老龄化成为今后较长一段时期的中国基本国情。另一方面,少子化问题愈发突出。当一国总和生育率长期低于21被称为少子化[19]。尽管近年来中国一度放开二胎、三胎生育限制,但低结婚率、高离婚率、低生育欲望仍然导致新生儿数量继续下降,2020年中国育龄妇女总和生育率仅为13,生育水平来到全球最低国家之列,处于严重少子化阶段。

老龄化少子化意味着制造业供给侧劳动力补给不足、质量下降、使用成本上升,致使中国制造业的比较优势逐渐丧失,出现“过早衰退”。如图1所示,此处“过早衰退”并不是指中国制造业在全球地位有所下降,事实上依靠相对完善的基础设施和配套政策,中国制造业增加值占全球比重从2006年106%提高到2021年接近30%,稳居世界第一。中国制造业“过早衰退”在于制造业增加值占国内GDP的比重自2011年32%后逐年下降,在尚未由制造大国升级至制造强国前,过早出现“去工业化”现象,这对制造业转型而言,是非常危险的信号。从各国转型历史来看,美国、德国、英国、日本等国家都是在成为发达国家后,这些国家的制造业比重才出现明显下降趋势,反观巴西,制造业占比过早衰减,最终未能成为发达国家[20]。中国制造业“过早衰退”的趋势如不及时遏制,将会严重压缩生产效率提升的空间,使整个产业链锁定在丧失成本优势又缺乏技术优势的困境中,削弱制造业转型的潜在能力。

(二)传统贸易模式亟待转型,制造业面临“断链风险”

自改革开放以来,中国东部沿海地区利用区位优势和政策便利,积极引进外资,发展出口导向型制造业,加快参与国际贸易。尤其自1992年邓小平南方谈话后,中国对外开放程度进一步提高,不断承接来自发达国家的中低端制造业,构建起“两头在外,大进大出”的贸易模式。所谓“两头在外”指的是生产链的两端,即原材料采购和产品销售集中在国外;“大进大出”指的是大量引进资金、技术等要素,同时大量出口初级加工品、制成品。应当说,“两头在外,大进大出”的贸易模式非常符合彼时中国基本国情,也使中国实现了长达几十年的快速增长,解决了发展中国家普遍遭遇的外汇短缺和居民储蓄短缺问题,一跃成为世界制造大国和世界第二大经济体。然而“两头在外,大进大出”的贸易模式与人口红利一样,都是特定经济发展阶段的产物。随着中美贸易甜蜜期结束,逆全球化声浪不断袭来,这一模式的弊端逐渐凸显。“两头在外,大进大出”意味着中国制造业集中于中低端加工制造环节,供给侧和需求侧的对外依赖程度非常高。根据“微笑曲线理论”,制造业生产链类似微笑嘴型,处于微笑嘴型两端的生产部门(原材料供给和产品销售)附加值最高,处于微笑嘴型最下方的生产部门(原材料加工)附加值最低。这意味着一旦供给侧或需求侧发生断链,中国制造业将面临经营亏损,甚至被迫停产的局面,进而引发经济危机。

尽管中国对外贸易依存度已经从2006年644%的峰值下降到2020年316%③,但“两头在外,大进大出”的传统贸易模式尚处变革中,制造业受供需两侧的影响仍然较大。一方面,随着2008年全球金融危机影响的扩大和深化,国外贸易保护主义开始抬头,不少国家刻意制造贸易争端打压中国出口产品,对华反倾销诉讼、加征关税等事件频繁发生。以光伏出口为例,中国光伏产业发展迅猛,处于世界领先地位,70%以上的光伏产品出口到欧美国家[21]。然而自2011年起,美国、欧盟先后对中国光伏产品发起反倾销调查,并设定严苛的贸易壁垒,严重阻碍光伏产品出口。另一方面,以美国为首的西方国家大肆宣扬“中国威胁论”,对中国加大进口限制,关键材料或核心技术面临断供风险。尽管中国制造业涉及全产业链、多门类产品,但在光刻机、数控机床、高端芯片、航空发动机等领域,核心技术或关键材料仍未取得突破,缺“芯”少“核”严重制约制造业高端转型。美国也频繁利用这点打压中国经济发展,意图实现产业链“去中国化”。以華为事件为例,2016年华为极化码方案亮相国际编码会议,并成功作为5G标准之一。然而此后美国联合其他国家持续打压华为,从列入出口管制“实体名单”到禁用华为设备,再到禁止向华为供应芯片,最终迫使华为忍痛剥离“荣耀”业务,断臂求生。除了手机领域,汽车、机器人、医疗器械等领域都因为芯片制造方面的巨大劣势受制于人,2019年中国芯片自给率仅30%,芯片进口额高达3 040亿美元,远超排名第二的原油④。可见,逆全球化浪潮下产业链去依赖、补短板、填空白的形势不容乐观,近年来频繁发生的进出口限制,增加了制造业断链风险,对中国制造业转型极为不利。

(三)“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力,制造业增长“根基不稳”

制造业转型不是一蹴而就的,需要在良好的经济局势下逐步推进。然而百年变局加速演进,国内外环境更趋严峻,制造业增长面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。需求方面,制造业需求不足问题凸显。如图2所示,从中国制造业采购经理指数(PMI)有关指标来看,新订单指数于2021年8月回落到荣枯线(50)下,此后仅2022年2月和6月略微超过荣枯线(50);新出口订单指数自2021年5月起始终低于荣枯线,显示外需十分疲软,部分制造行业“砍单”现象频繁发生,并且全球经济不景气使需求不足的情况仍在持续。此外,来自国家统计局服务业调查中心的调查问卷显示,2022年1月超过37%的工业企业面临的最大困难是需求不足。

供给方面,近年来国际局势动荡不安,对制造业供给侧造成巨大冲击。以原油为例,2020年3月新冠肺炎疫情肆虐全球,适逢俄罗斯与沙特大打原油战,双方未能在原油减产协议达成一致,由此引发原油市场巨震,国际油价应声下跌60%。随着恐慌情绪蔓延,美国西得克萨斯轻质原油(WTI)期货价格进一步下滑,一路跌至负值,创原油期货交易新纪录。然而不到两年时间,原油市场行情发生大反转。2022年2月俄罗斯与近邻乌克兰爆发战争,在北约不断拱火下,冲突进一步升级,引发全球原油供应危机,WTI期货价格一路攀升至13346美元,创14年新高。中国作为全球最大的原油进口国,原油市场剧烈波动对制造业造成严重不利影响。

增长预期方面,地缘冲突叠加世纪疫情使宏观经济形势不容乐观。2022年4月,国际货币基金组织(IMF)发布《世界经济展望报告》,将2022年全球经济增长预期下调至36%,比1月预期值低08个百分点。就中国而言,国家统计局公布2022年一季度GDP同比增长48%,二季度GDP同比增长04%,要实现全年GDP增长率55%的目标需付出艰苦努力。预期转弱的背景下,制造业投资热度也趋于下降。事实上,如图3所示,早在2012年后,中国制造业投资年平均增速便回落至85%,相較21世纪头10年25%的年平均增速,可谓大幅下滑。特别是2020年受疫情影响,投资出现负增长。

需求收缩、供应冲击、投资低迷、复苏预期不乐观等困境造成制造业增长“根基不稳”,利润增速明显放缓。2021年2月以来,中国工业企业利润总额累计增速从1789%一路下跌至5%,营业收入累计增速从455%一路下跌至139%⑤,利润增速下降直接导致阿里、京东等大型互联网企业开启一轮较大规模的裁员。小微企业由于抗风险能力差、融资成本高等特点,生存状况更加恶劣。国家统计局发布的小微企业问卷调查结果显示,2021年第四季度仅有265%的被调查企业表示生产经营状况良好。可以说,“三重压力”直接影响中国制造业增长的稳定性,转型之路并不顺畅。

四、石油危机时期日本制造业转型历程与经验借鉴

百年未有之大变局下,国内外环境危机四伏,中国制造业的转型任务重、时间紧,展望未来不免心生担忧。然而回顾历次康德拉季耶夫周期,经济发展总是在危机中孕育着希望,死寂中隐藏着生机,关键在于找到正确方向并坚持不懈,那些在危机中抓住机会、破旧立新的国家,将在下一个周期中成为强者,而日本在20世纪石油危机期间的表现正好为中国提供了学习模板。他山之石,可以攻玉,当代中国要“树立世界眼光,积极学习借鉴世界各国人民创造的文明成果,并结合中国实际加以运用”[22]。

(一)日本制造业转型概述

石油危机前的日本,其面临的国内外环境与当代中国有诸多相似之处。一是制造业发展同样受到资源和技术双重束缚。资源方面,日本地势狭窄、物质匮乏,能源对外依赖度高,原料加工利用率偏低。尤其是原油,1970年自给率不足05%[23],一旦国际能源市场价格大幅波动,将直接打压日本制造业生产利润。技术方面,多年的技术引进与吸收,使日本制造业快速升级换代,但随着与欧美工业强国技术水平的逐渐缩小,日本想要继续引进尖端技术变得愈发困难。尤其是世界头号强国——美国,将日本视作潜在威胁,频繁制造美日贸易摩擦,不断加强对核心技术的转让限制,日本的后发优势不复存在。二是制造业同样面临出口恶化。日本经济的快速发展促使本土劳动力价格攀升,基于廉价劳动力的比较优势逐步丧失,国内低附加值制造业产品在国际市场上面临亚洲四小龙等新兴国家的竞争。适逢1971年,美国总统尼克松宣布放弃金本位,布雷顿森林体系彻底瓦解,日元迎来快速升值,进一步恶化企业出口。三是制造业同样面临环境污染问题。战后日本经济振兴以重工业发展为主,形成了钢铁、煤炭、纸浆等特色产业。然而经济快速发展的同时,由于环保意识缺乏,环保技术落后,重工业产生的废水废气过度排放,引发公害病泛滥,尤其是水俣病和骨痛病使日本民众一度陷入恐慌。

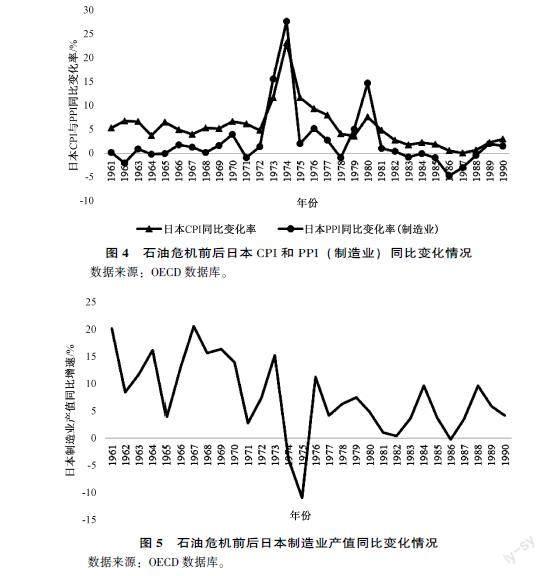

在此背景下,日本制造业转型变得迫在眉睫,而石油危机的爆发则加速了这一进程。1973年10月,阿拉伯产油国家不满西方国家制定的原油价格体系,要求改变原油价格过低的现状,但遭到西方国家反对,双方剑拔弩张,最终第四次中东战争爆发。同期美国放弃和平谈判道路,反而向以色列空运武器,挑起双方更大争端。随后阿拉伯国家决定采取石油价格战进行反击,石油输出国组织(OPEC)开始对原油实施提价、减产、禁运,推动原油价格在短短两个月从每桶3美元飙升至10美元以上[24]。如图4和图5所示,持续多年的石油危机对包括日本在内的多个国家造成严重影响,战后日本经济首次出现负增长,CPI同比增速一度高达232%,制造业PPI同比增速一度高达277%,制造业产值同比跌幅更是超过11%。石油危机的爆发标志着日本廉价能源时代的落幕。以此为转折,日本制造业踏上转型之路。经过不懈努力,日本最终成功克服通货膨胀、经济衰退,同时顺利实现制造业转型,跻身世界制造强国。事后来看,石油危机带给日本制造业的不只是危机,还有机遇。那么日本在面临资源约束、技术壁垒、经济下行等多重挑战下,如何完成制造业转型的呢?

(二)日本制造业转型具体措施与经验借鉴

制造业转型的核心在于对需求侧和供给侧进行调整,以适应经济发展。然而在石油危机引发全面通胀、经济陷入衰退的情况下,日本需求侧三驾马车的调整空间被挤压:投资因为不确定性的增加而放缓,消费因为预防动机的提高而疲软,出口因为西方国家同样遭遇石油危机而大幅下降。日本政府意识到,必须将改革的重心放在供给侧,深化金融、教育、科技、行政等领域改革以提高生产效率,进而推动制造业转型。上述逻辑同样适用于当代中国制造业转型,在外需收缩、供给冲击、预期转弱、政府债务规模扩大等背景下,需求侧政策调整空间有限,政策发力点更偏向稳定经济增长。正因如此,中国制造业破局之法在于供给侧改革。事实上,党中央对此早已有过科学论断,2015年中央财经领导小组第十一次会议首次提出“供给侧结构性改革”,强调“在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,着力提高供给体系质量和效率”;2021年中央经济工作会议尤其强调“供给侧”,指出“坚持以供给侧结构性改革为主线”“深化供给侧结构性改革,重在突破供给约束堵点”。可以说,实现制造业转型,供给侧结构性改革是重中之重。因而接下来重点介绍日本在石油危机期间推进供给侧结构性改革的经验,以邻为鉴,反思中国制造业发展,并提出相应转型策略。

1金融领域改革

1973年的石油危机使日本结束了经济高速增长期,为突破劳动力约束,降低资源依赖,日本试图发展资本密集型与技术密集型制造业,然而经济高速增长时期确立的主银行间接融资体系难以满足新兴制造业的资金需求,融资结构亟待调整。为顺应发展形势,日本政府开启金融自由化改革,推进以债券、股票、保险等金融工具为主的直接融资体系,使企业融资手段更加多样化。1970年企业能以完全公募的方式发行股票,1973年企业能在海外市场发债,1979年企业发债的无担保机制进一步放宽。同时,日本秉持审慎和保守的态度,按照先法人利率后个人利率、先定期利率后活期利率、先国债利率后存贷利率的顺序,循序渐进推动利率市场化。一系列金融政策的颁布与实施,优化了日本金融结构。得益于融资渠道的拓宽,新兴制造业积极利用资本市场筹备资金,直接融资体系逐渐取代主银行间接融资体系。1965年企业主要融资渠道中,银行贷款占比358%,债券融资占比54%,股票融资占比36%,而到1985年,上述三项占比有了明显变化,银行贷款占比降为32%,债券融资占比上升至164%,股票融资占比上升至123%[25]。

从日本金融领域改革经验来看,在石油危机的冲击下日本能够依据国内外形势的变化,适时推动金融自由化,有效引导金融资源配置到新兴制造业,为日本制造业顺利转型提供了资金支持。而在中国,受历史文化、法律制度、经济发展等多种因素的影响,金融发展相对迟缓。尽管在1996年朱镕基兼任中央银行行长时便提出扩大直接融资,但20余年来,直接融资的占比上升幅度仍然有限。截至2021年11月,企业债券、政府债券以及非金融企业境内股票合计融资909万亿元,仅占全社会融资存量的2914%[26],企业融资难成为制造业转型的堵点。特别是中小企业,相较大企业,其信用等级更差、经营风险更高、融资渠道更单一,难以在银行间接融资为主的金融结构中获得资金支持。国内银行往往将中小企业视作防范金融风险的重点对象,存在“惜贷”“信贷一刀切”“额外收取担保费”等现象,导致中小企业难以筹措资金,阻碍了创新活动的开展。因此,借鉴日本经验,中国金融改革需做好以下两点:

第一,打破制度壁垒,优化融资结构。新兴制造业由于面临更高的市场风险和技术成本,对资金需求量大,但中国的融资体系仍以银行间接融资为主,金融资源偏爱“垒大户”。因此,必须打破不合理的制度壁垒,加快金融标准化建设,构建多层次全方位的资本市场体系。通过培养一批高水平机构投资者,逐渐提高直接融资工具的占比,持续优化融资结构,满足创新型、成长型中小企业的融资需求,促进制造业转型。

第二,稳步推进金融改革,引导资金流向实体行业。在外需萎缩、内需不振的情况下,金融资本易受利益驱动,脱实向虚,增加金融风险隐患。因此,金融改革必须从经济转型的实际融资需求出发,确保金融改革稳中求进。要建立金融风险事前防范、事中化解、事后处置全过程处理方案,坚守国家金融安全的底线,防止资本无序扩张,引导资金流向实体行业,助力制造业升级。

2科技领域改革

日本制造业成功转型,与科技进步密不可分。原本日本制造业的技术进步以“引进再消化”为特点,但在石油危机期间,以“省”和“新”为特点的技术革命大放异彩,推动日本自主创新能力达到新高度。

所谓“省”,就是要省资源、省能源,促进“替代石油”和“节省资源”技术的研发,扩大可再生能源的使用范围,引导制造业由高污染高能耗向低排放低能耗转变。1974年,日本推出《阳光计划》,旨在开发太阳能、氢能、地热能、海洋能、风能等多种新能源,降低石油依赖程度,解决污染公害问题。技术研发内容涉及能源的开采、转换、储存、运送等各环节,推动新能源产业快速发展。其中,地热能、海洋能和燃料电池进入商用阶段,太阳能的利用与转换技术达到世界一流,煤化工技术取得重大突破。1978年,日本再推《月光计划》,旨在研究与推广节能技术,提升能源利用效率。技术研发项目包括燃气轮机改造、废热利用、超导电等,随后这些节能技术在补贴政策下逐步实现标准化、民用化,提高了科研成果转化率,缓和了日本能源紧张状况。在能源技术创新的带动下,第一次石油危机爆发后的10年,日本一次性能源消耗总量仅增长17%,工业部門的单位产值能源消耗量降低40%[27]。

所谓“新”,就是推动高新技术产业,深耕高端制造领域,引导产业结构由过去的“重厚长大”转向“轻薄短小”,全面提高产品竞争力。1971年,日本颁布《振兴特定电子工业及特定机械工业临时措施法》,旨在推动电子信息和机械制造的发展,该法案标志着日本从粗放生产向集约生产迈进。1973年石油危机的爆发更加坚定了日本走技术强国集约化发展的道路,随后日本选择四大领域作为发展的重心:一是以计算机、家电、机器人为代表的电子研发产业;二是以数控机床、建筑机械、运输机械为代表的装备制造产业;三是以高级家装服饰、高级住宅用品和办公用品为代表的时尚装饰产业;四是以教育咨询、信息服务、软件工程为代表的知识服务产业。对技术发展的正确规划和大力支持,使得这一时期日本信息化水平快速提高。1980年,日本正式提出“技术立国”战略,采取多种补贴政策鼓励科技创新,培育了一批具有国际竞争力的科技企业。在此背景下,精炼钢、运输机械、电气机械和一般机械成为日本新时期出口的中流砥柱,被称为“全球化四行业”。以汽车为例,1968年全球汽车产量中,日本只占95%,但在科技工作者的努力下,日本汽车掌握了发动机微电子精细控制技术,燃料利用效率得以大幅提高,奠定了环保发动机世界领先地位。以节油耐用为特点的日本汽车很快受到全球市场青睐,到1983年日本汽车产量已达全球汽车总产量的241%,超越美国位居世界第一[28]。

总之,经历石油危机后,日本制造业的国际竞争力非但未减弱,反而得到进一步提升,发明型专利占国内授权专利的比重不断攀升,自主创新能力跃居世界前列[29]。1983年,日本专利件数达486 948件,而同期美国专利件数为103 703件,联邦德国为82 804件,英国为34 691件[30]。由日本科技改革历程看中国,有以下三点值得中国制造业重视:

第一,明确科技创新方向,合理规划制造业中长期发展。1971年,日本利用德尔菲分析法和趋势分析法等技术工具,首次开展国家技术预见工作,规划未来30年的技术研发路线,确立了“新”和“省”的制造业发展方向。对制造业科技创新道路的正确选择和合理规划是石油危机时期日本科技进步的重要原因,只有结合实际国情,顺应时代发展,才能在科技创新道路上事半功倍。当前,全球制造业正进入新一轮科技革命,新理念、新技术、新组织形式与制造业的融合速度不断加快,促进产业形态和生产模式深刻变革,数字化、网络化、模块化、智能化、绿色化将成为中国制造业科技创新的方向。中国于2015年制定《中国制造2025》,接下来要紧扣制造业发展的前期成果和后期趋势,继续推进规划工作细化和深化。

第二,协调“产官学”各单位,成立国家级战略组织进行技术攻关。中国制造业具有门类齐全、链条完备、产品市场广阔等优势,但在高端芯片、高端数控等领域缺乏核心技术与关键材料,面临“卡脖子”难题。与此类似,日本制造业转型时,同样遭到美国的技术封锁,日本的“技术立国”战略被美国称作“技术民族主义”。对此,日本制造业在政府机构的主持下,集全国先进力量进行技术攻关。以集成电路为例,为了与美国竞争,1976年日本通产省召集国内最大的五家计算机企业(富士通、日立、东芝、三菱、日本电气)共同商议,并组织最精干的科研人员成立“超大规模集成电路技术”研究项目组。经过四五年的同心协力,技术人员终于攻克半导体技术难关,抓住DRAM技术优势,一举超越美国成为世界第一大半导体销售国。这说明在攻克“卡脖子”技术难题时,有必要协调与整合多元创新力量,从“产官学”各单位选拔技术人员,形成高效合作机制,发挥各自比较优势,组建国家级科研力量联合开展科技攻关。

第三,完善法律法规,加强知识产权保护。石油危机时期日本为适应新技术发展,促进技术成果的保护与转换,对原有法律法规进行集中修改。1970年,日本颁布现行的《著作权法》,同年还对《专利法》进行重大修改,推行请求审查制和公开申请制。1978年,日本加入《專利国际合作条约》,使本土知识产权法律体系与国际接轨。知识产权制度的完善不仅保护了技术成果,还赋予了技术成果市场转让价值,有利于提高人们的创新动力。相比日本,中国知识产权保护工作起步较晚,正处于快速发展阶段,相关法律体系还不够完善,存在知识产权侵权事件多发易发、知识产权维权难度大等问题。保护知识产权就是保护创新,必须加强知识产权法律体系建设,进一步提升知识产权保护的法治化水平。

3教育领域改革

重视教育和人才培养是日本优良传统,也是日本制造业走向强盛的基础。第二次世界大战后,为加快经济振兴,日本先是拟定《学校教育法》和《教育基本法》对教育制度进行重大改革,普及九年义务教育,随后在调查各行业发展实际需要的基础上制定《产业教育振兴法》,着力培养专业化人才。进入20世纪70年代,制造业转型对日本教育提出了新的要求,如何强化教学内容针对性、提高学生解决实际问题的能力等成为这一时期教育改革的重点。在此背景下,日本职业教育迎来黄金发展期,一批高等专门学校陆续建立起来,主要涉及船舶、无线电、钢铁等工业门类,目的在于传授初中毕业生行业技艺,培养社会紧缺技术人员。截至1974年,日本高等专门学校达63所,学生总计84 391人,为制造业转型储备了大量中级技术人员[31]。1976年,日本又创立“技术科学大学”,开设一批与新科技紧密相关的专业,如电子器件、机械制造、材料开发等,旨在从高等专门学校及同等学历者中选拔最优秀的学生,进行1~3年的职业技术再提高,培养高端技术人才。应当说,石油危机时期正值日本职业教育走向鼎盛,日本教育结构变得多样化,学校设置涵盖职业高中、普通高中、综合高中,学制设置涵盖全日制、短期制、函授制,学科设置涵盖高课程、专门课程、一般课程,灵活多样的设置是为了满足学生自身以及产业发展的实际需要,打造“产教研学”一体化的教育体系,这对日本成功实现制造业转型具有极其重要的促进作用。

“国势之强由于人,人材之成出于学”,日本长期重视教育,提高了国民整体素质,为制造业发展提供了众多专业化人才。反思中国,必须切实推进教育改革,做好以下三点:

第一,提高教学内容与实际生产的匹配度。日本在培养技术人才时,为了提高教学内容针对性,将原本综合学科进一步细分,如把商业学科划分成贸易科、信息处理科、事务科、营业科等。而在中国,无论是学历教育还是职业教育,不少学科存在教学内容与实际生产脱节的情况。学校教育偏重课堂教学和理论学习,却忽视实践教学和技能训练,学生入职后面临学而无用、重新培训的窘境。由此,要进一步推动学科教育改革,让教材编排、教学内容更贴近实际生产,加强实践环节,鼓励教学机构与企业合作办学、协同培训。

第二,规范职业教育培养体系,提升职业教育地位。日本职业教育多由私营学校承担,人数通常在800人以下,保障了办学的灵活性和实践性,为制造业输送了大量专门人才,然而中国职业教育更像“差等生收容所”,学生和家长普遍存在“只有考得差才去职业院校”“高级技师也是工厂就业”“职业教育层次低”等想法[32],导致制造业技能型人才短缺。因此,要参考日本职业教育制度,重视各年龄段的职业教育,规范职业教育培养体系,让职业教育与学历教育等值发展,打破歧视链,才能有更多学生主动选择职业教育。

第三,加强基础学科教育。基础科学研究是制造业自主创新的摇篮,而重视基础科学研究必须从“数理化”等基础学科的教育抓起。日本非常重视基础学科教育,除了校内成立教育研究组织,还委托第三方机构对教育质量严格把关[33]。中国同样重视基础学科教育,但问题在于中国高校基础学科教育往往“叫好不叫座”,学生更倾向选择经济、管理、法学等学科,基础学科相对冷门。对此,应当设置完善的激励制度和就业保障体系,提高基础学科教育的预期回报,培养青年学生对基础科学研究的兴趣爱好,同时积极打造高水平国家基础科学研究中心,营造良好的科研氛围,满足国内外优秀人才和团队的教学研究需要。

4行政领域改革

与中国类似,日本政府在经济增长中扮演了重要角色。整个20世纪60年代,日本政府积极介入经济活动,实施经济赶超战略,在化工、钢铁、造纸等多个领域颁布了各式各样的产业政策。这一时期的产业政策重点在提升产业规模效应和出口竞争力,鼓励企业大型化,限制产业内部过度竞争。如1962年出台的《特定产业振兴临时措施法》,旨在促进重化工企业兼并与联合,统一行业生产标准。然而受石油危机影响,日本政府推行产业政策的空间被挤压,学术界也开始反思政府与市场的相互关系。最终,“政府只在市场无法实现资源有效配置时才予以介入”的想法得以确立,日本政府逐步让位于市场,产业政策开始发生明显转折,这在日本市场经济发展中具有里程碑意义。

具体来看,市场与政府关系重塑表现在:一方面,弱化政府扶持,鼓励市场竞争。石油危机前,日本政府热衷于设定主导产业,并将优惠的财政与金融政策直接给予这些产业;石油危机后,日本政府的产业政策由“重点扶持”逐渐变为“公共服务”,政策发力点转向环境治理、民生保障等公共事务领域,减少竞争领域的干预,最大化市场在资源配置中的作用。尤其是1977年《禁止垄断法》迎来重大改革,内容包括设立惩戒制度限制卡特尔行为、打击违法提价行为等,确立了市场竞争的重要地位。另一方面,行政手段由“直接干预”转向“信息展望”。经济增速放缓后,大多数日本企业希望调整旧有政企模式,认为政府应该在产业规划和尖端技术方面提供有价值的指导意见,而不是直接参与产业发展。以1978年颁布的《稳定特定不景气产业临时措施法》和1983年颁布的《改善特定产业结构临时措施法》为例,两部法律都因政府过多参与产业发展,过度提供保护性产业政策,而遭到公正交易委员会的极力反对,最终通产省做出让步,相关条款得以修改。

处理好政府和市场的关系是经济体制改革的核心问题。日本在20世纪70年代就两者关系进行了多次讨论,最终走上市场作用为主,政府与市场相互补充的道路。而在中国,先是党的十八大提出“更大程度更广范围发挥市场在资源配置中的基础性作用”,到党的十八届三中全会提出“让市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用”,足见市场主导资源配置是大势所趋,制造业的转型亦离不开良好的市场环境。

第一,构建全国统一大市场,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。石油危机后日本制造业成功转型,市场经济体制改革功不可没。由于前期日本政府有意引导资源向其指定的主导行业倾斜,造成资源错配、企业寻租等现象,而经过市场经济体制改革,政府逐步将资源配置的主导地位让位于市场,生产要素开始涌向生产率更高的新兴产业,经济活力得以激发。而在中国,同样存在行政干预与市场作用相冲突导致资源错配的现象,挤压了中国要素配置效率提高的空间,所以必须深入贯彻党的十八届三中全会精神,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。要破除行政壁垒,杜绝地方保护主义,构建全国统一大市场,保障商品市场和要素市场竞争有序,为制造业转型提供顺畅的资源通道。

第二,转变政府角色,更好发挥政府作用。市场在资源配置中起决定性作用,并不意味着政府作用的丧失。日本政府作用方式由“直接干预”转向“信息展望”后,其工作重点变为市场监管、行业调查与评估、发展指南制定等。例如日本在能源行业改革时,充分收集市场信息,科学评估行业状况,及时为企业提供服务。由此,中国政府也需要适时转变大包大揽的旧观念,适应新工作需要,提高信息服务和监管治理能力。要针对不同阶段的行业提供不同的帮助,对新兴行业做好信息服务,成立产业基金,鼓励创新活动;对成熟行业加强反垄断审查,规范行业秩序;对夕阳行业做好民生保障工作,引导企业逐步退出,而不是为其提供特惠,避免拖累经济发展。

五、结语

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基。工业文明史反复证明,没有强大的制造业,就没有国家的强盛。中国要实现社会主义现代化,离不开制造业转型。然而身处百年未有之大变局中,中国制造业的转型之路并不平坦,复杂的外部环境和前期红利的丧失正使中国制造业遭遇供给侧和需求侧的多重挑战。如何破局以实现制造业转型?从他国经验中寻找答案不失为一种好选择。基于此,本文选择同为东亚国家、与中国经济发展道路拥有诸多相似性的日本为借鉴对象。

尽管日本在20世纪90年代遭遇金融危机,陷入长达20年的经济萧条,但不可否认,日本仍是自我积累型国家成长为发达国家的典范。深入考察日本制造业在石油危机时期成功转型的历程对推进中国制造业转型具有重要启示意義。应当说,日本秉持现实主义态度,着眼供给侧结构性改革,对要素结构、产业结构、市场结构等方面都进行破立并举的改造,最终实现制造业转型。相比日本,中国仍在金融制度、科技创新、教育体制、市场建设等领域存在不同程度的问题,但也应看到中国具有经济体量大、市场空间广、集中力量办大事等优势。相信不远的将来,在中国共产党的领导下,全国上下贯彻“同心同力、勇于改革”的精神,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以推动高质量发展为主题,真抓实干,久久为功,定能促成制造业转型,书写中国式现代化新篇章,全面建成社会主义现代化强国。

[注释]

① 数据来源:国家统计局公报。

② 数据来源:Word Bank数据库。

③ 数据来源:《中国统计年鉴》。

④ 数据来源:中国海关数据库。

⑤ 数据来源:中国工业企业数据库。[BFQ][ZK)]

[参考文献]

[1]邓小平.邓小平文选:第三卷[M].北京:人民出版社,1993:373.

[2]中华人民共和国中央人民政府.国务院关于印发《中国制造2025》的通知[EB/OL].(2015-05-19).http://wwwgov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784htm.

[3]日本経済産業省.2021年版ものづくり白書[R/OL].[2021-05-28].https://wwwmetigojp/press/2021/05/20210528002/20210528002-1pdf.

[4]EUROPEAN COMMISSION. Industry 50: towards more sustainable, resilient and humancentric industry[EB/OL].[2021-01-07].https://eceuropaeu/info/news/industry-50-towardsmoresustainableresilientandhumancentricindustry-2021-jan-07_en

[5]赵宸宇.数字化发展与服务化转型——来自制造业上市公司的经验证据[J].南开管理评论,2021,24(2):149-163.

[6]魏龙,王磊.全球价值链体系下中国制造业转型升级分析[J].数量经济技术经济研究,2017,34(6):71-86.

[7]万攀兵,杨冕,陈林.环境技术标准何以影响中国制造业绿色转型——基于技术改造的视角[J].中国工业经济,2021(9):118-136.

[8]张峰,刘曦苑,武立东,等.产品创新还是服务转型:经济政策不确定性与制造业创新选择[J].中国工业经济,2019(7):101-118.

[9]程俊杰.中国转型时期产业政策与产能过剩——基于制造业面板数据的实证研究[J].财经研究,2015,41(8):131-144.

[10]潘秋晨.全球价值链嵌入对中国装备制造业转型升级的影响研究[J].世界经济研究,2019(9):78-96,135-136.

[11]余东华,李捷.人力资本积累、有效劳动供给与制造业转型升级——基于信息网络技术扩散的视角[J].经济科学,2019(2):79-91.

[12]李璟,屈韬,陈勇姗,等.服务业驱动制造业转型升级的路径和机制研究——基于佛山市2010—2018年制造业的实证检验[J].广东财经大学学报,2022,37(1):75-86.

[13]李鸿磊,黄速建,包龙飞.以商业模式创新推动中国制造业转型升级——基于跨界构建价值网络的分析[J].经济体制改革,2018(4):102-107.

[14]崔日明,张婷玉.美国“再工业化”战略与中国制造业转型研究[J].经济社会体制比较,2013(6):21-30.

[15]杜传忠,杨志坤.德国工业40战略对中国制造业转型升级的借鉴[J].经济与管理研究,2015,36(7):82-87.

[16]马文秀,高周川.日本制造业数字化转型发展战略[J].现代日本经济,2021,40(1):27-42.

[17]蔡昉.中國应为下一个人口转折点未雨绸缪吗?[J].经济与管理研究,2020,41(10):3-13.

[18]秦强,李乐乐.新时代我国人口老龄化问题研究[J].广西社会科学,2019(11):78-83.

[19]胡澎.从“增长型社会”到“成熟型社会”:平成时代日本社会的转型、困境与应对[J].日本学刊,2019(5):1-24.

[20]蔡昉.早熟的代价:保持制造业发展的理由和对策[J].国际经济评论,2022(1):31-42,4-5.

[21]史丹,白旻.美欧“双反”情形下中国光伏产业的危机与出路[J].国际贸易,2012(12):15-20.

[22]习近平.携手建设更加美好的世界——在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话[N].人民日报,2017-12-02(2).

[23]日本資源エネルギー庁.エネルギー白書2022について[R/OL].[2022-06-07].https://wwwenechometigo.jp/about/whitepaper/2022/whitepaper2022pdf.

[24]日本資源エネルギー庁.エネルギー白書2013について[R/OL].(2014-09-17).https://wwwenechometigo.jp/about/whitepaper/2013pdf/whitepaper2013pdf_1pdf.

[25]白钦先,高霞.日本产业结构变迁与金融支持政策分析[J].现代日本经济,2015(2):1-11.

[26]丁化美.与时俱进:2022年再谈提高直接融资比重[J].当代金融家,2022(2):47-49.

[27]日本資源エネルギー庁.エネルギー白書2016について[R/OL].[2016-05-23].https://www.enechometigo.jp/about/whitepaper/2016gaiyou/whitepaper2016pdf_h27_nenjipdf.

[28]徐梅.日本制造业强大的原因及镜鉴[J].人民论坛,2021(Z1):116-121.

[29]高锡荣,张薇,陈流汀.人力资本:国家自主创新的长期驱动力量——基于日本创新转型的实证分析[J].科技进步与对策,2014,31(3):149-155.

[30]阎莉.日本产业技术政策探析[J].日本研究,2009(4):52-56.

[31]付卫东.制造业强国崛起与现代职业教育体系建设——日本的经验及启示[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2015,54(4):161-167.

[32]肖宏伟,孙亮.经济安全视角下保持制造业比重基本稳定的路径探索[J].经济纵横,2022(1):52-59.

[33]吴杨.“双一流”大学科研创新评价体系建设的国际视野——基于英国、澳大利亚、日本、韩国的经验与启示[J].科技进步与对策,2018,35(15):126-131.

Analysis of Chinas Manufacturing Industry Transformation

under the Great Change Unseen in a Century

and Japans Experience for Reference

Liu Xinyu1, Yang Minghong2, Wu Xiaoting3

(1. School of Economics, Yunnan University, Kunming 650504, China;

2. School of Ethnology and Sociology, Yunnan University, Kunming 650021, China;

3. School of Marxism, Party School of Chengdu Municipal Committee of the Communist Party of China, Chengdu 610110, China)

Abstract: Manufacturing industry is the foundation of social productivity and the direct embodiment of national competitiveness. The transformation of manufacturing industry is indispensable for the realization of socialist modernization. However, in the midst of great changes unseen in a century, the transformation of Chinas manufacturing industry is not smooth, facing multiple challenges such as “premature recession” “risk of chain breakage” and “unstable foundation”. How to break the game? As an East Asian country, Japan, which has many similarities with China in its economic development path, provides a template worthy of learning and referencing. From the successful transformation experience of Japanese manufacturing industry in the oil crisis, the policy operations for the demand side of manufacturing industry are relatively limited, and the core lies in a series of reform measures for the supply side of manufacturing industry. Taking neighborhood as a mirror, the transformation of contemporary Chinese manufacturing industry should adhere to the supplyside structural reform as the main line, and focus on deepening the reform of finance, education, science and technology, administration and other fields to improve production efficiency.

Key words:manufacturing transformation; great changes unseen in a century; supply side; Japan

(責任编辑:张梦楠)