数字化“思乐”体育作业的实践路径探究

刘春阳

摘 要:“双减”政策背景下,当今教育对于学生的体质健康越发重视,家庭体育作业作为体育教育的重要组成部分,对于实现“全民终身体育”的宏伟目标有着重要意义。基于体育赛事普及化的历史潮流和教育教学数字化的时代趋势,本研究提出“OMO(Online Merge Offline)赛事型体育作业”新模式,旨在将体育赛事本具的“思乐”元素和教学“线上线下融合化”的新概念通过“OMO赛事型体育作业”这一模型融入体育作业中,产生去边际化的“思乐效应”。这一新模式将带给学生充满乐趣的运动体验,激发学生参与体育作业的积极性,同时提高学生的运动能力和健康水平,最终向着终身锻炼的目标持续迈进。

关键词:数字化;思乐;OMO;赛事;体育作业

中圖分类号:G623.8 文献标识码:A 文章编号:1005-2410(2023)03-0072-03

中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》(以下简称“双减”政策)中明确提出,“科学利用课余时间。学校和家长要引导学生放学回家后开展适宜的体育锻炼”。作为非工具学科的体育科目越发得到重视,应当布置适当的家庭体育作业,来指导和满足学生体育锻炼的需要。然而,体育作业一直以来面临着作业管理困难和学生参与消极等问题。近年来学者们提出了个性化、多元化等体育作业设计的创新思路,但具体的实施路径却乏善可陈。

数字化教学模式的出现,提出了新的“解题思路”。现今作业管理的困难已经可以用数字化平台作为突破口,但是体育作业自身若缺乏驱动力,仍然无法达到良好的可持续性锻炼效果。因此,本研究回归于体育本身的魅力所在,赛事是一种能够将体育的魅力最大程度呈现的方式。将赛事元素引入体育作业设计之中,同时结合数字化平台,推出“OMO(Online-Merge-Offline,线上线下将高度融合)赛事型体育作业”新模式。这种新模式能够将体育本身的魅力很好地融于体育作业之中,使体育作业本身便能够产生强大的驱动力,从而使学生对参与体育作业产生强烈的兴趣。

一、“OMO赛事型体育作业”新模式的设计原理

(一)概念界定

“OMO赛事型体育作业”新模式以赛事为体育作业主体,提升学生参与运动的兴趣,同时通过数字化平台和现实环境的交互使用,实现线上线下融合化作业管理,是一种打破时空限制且能产生强大驱动力的体育作业实践新模式。

(二)设计原理

1.“OMO赛事型体育作业”模式的运行原理

“OMO赛事型体育作业”运行系统的运行原理体现为(图1):第一,运行主体为教师端、学生端和赛事。第二,运行环境为线上和线下两个平台交互使用。第三,运行逻辑为教师端设计赛事和线上发布赛事;学生端线下完成赛事并上传线上平台;教师线上监督赛事,进行作业过程管理;线上或线下进行复赛或决赛(可选环节);线上或线下颁奖。

值得注意的是,研究实践表明:第一,有复赛和决赛相较于没有这一环节,更能激发学生的参与热度;第二,复赛、决赛和颁奖环节在线下比在线上更能激发学生的参与热度。

2.“OMO赛事型体育作业”的驱动原理

“OMO赛事型体育作业”模式的驱动系统由内驱力和外驱力两种驱动力构成(图2)。内驱力(又称“体育赛事属性驱动力”)即通过体育赛事自身所具有的规则性、心理性、社交性、竞争性、挑战性、娱乐性、健身性等“思乐”属性,提供引发学生参与兴趣的内在驱动力。外驱力(又称“OMO教师作业管理驱动力”)即教师通过线上线下相结合的作业管理方式,包括过程管理、目标管理、激励管理等一系列管理手段,形成学生参与作业行为的外在驱动力。两种驱动力相结合,将会使更多学生产生积极参与体育作业的群体行为。

值得注意的是,研究实践表明:对于不同运动项目设置的赛事作业,学生的参与热情存在一定的差异,这是因为运动项目本身的属性存在差异。但是,对于同样项目的体育作业,赛事型作业形式相比于传统作业形式仍有着明显的优势,更能激发学生的参与热度。由此可知,“OMO赛事型体育作业”模型在双重驱动力的作用下,有着相较于传统体育作业更大的优势。

二、“OMO赛事型体育作业”新模式的实践应用

(一)实践应用

通过案例一来说明“OMO赛事型体育作业”模式的实践应用。

第一,运行主体:在本案例中,“跳神杯”挑战赛的运行主体为莲南小学莲馨校区体育教师、一年级学生。

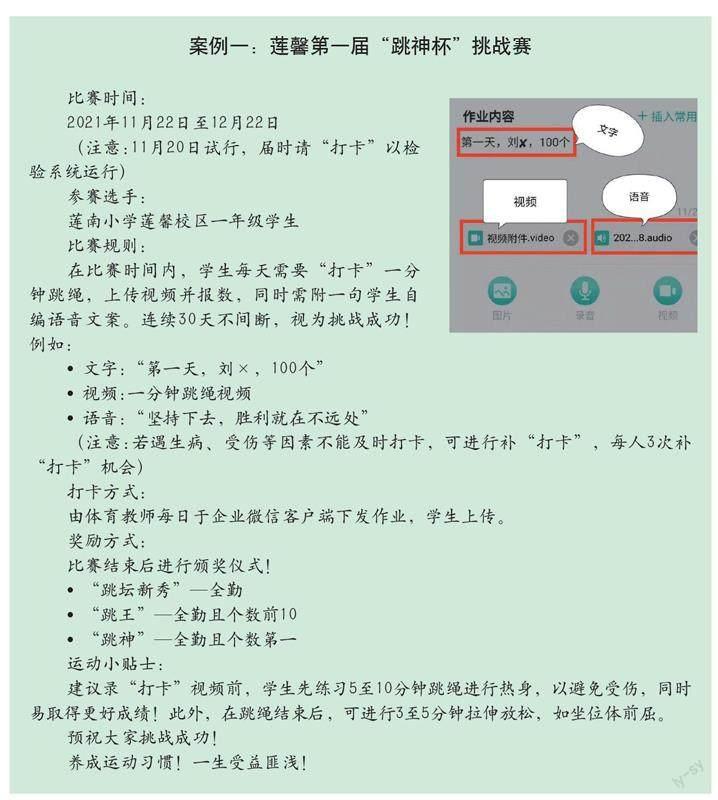

第二,运行环境:在本案例中,“跳神杯”挑战赛的运行环境为线上平台(企业微信的作业布置功能模块)和线下平台(学生居住地和莲馨校园操场)。

第三,运行逻辑:1.体育教师设计“跳神杯”挑战赛,并在线上班级群发布赛事;2.学生在家完成跳绳运动并上传企业微信线上展示平台;3.教师线上查看学生参与情况,并及时予以反馈(过程管理);4.在校园进行复赛和决赛(目标管理);5.在校园进行颁奖(激励管理)(注意:由于特殊原因,本次“跳神杯”赛事并未进行第4环节)。

(二)实践效果

1.学生参与热情高

在本案例中,结合比赛数据和平时课上的学生及班级群家长的反馈可知,学生的参赛热情很高。参赛班级的全勤率均达到65%以上,其中“打卡”20天以上的同学均达到75%以上,“打卡”15天以上的同学均达到90%以上。此外,在该学期的期末跳绳测试中,所有参赛班级的跳绳合格率均达到95%以上(表1)。

2.学生运动能力进步大

本案例中,参赛班级于2021年10月11日参加体测,于2021年1月4日参加期末考试。期间除“跳神杯”体育作业外,学生们并未在课上进行跳绳练习(目的:排除课上练习带来的成绩干扰)。结果表明,四个参赛班级均在跳绳成绩的及格率上有所提高(表2)。

为进一步分析“跳神杯”赛事作业的效果,研究进行了对跳绳杯获奖名单的分析,结果表明:获“跳王”奖项的学生全部达到一年跳绳满分水平,而“跳神”奖项获得者成绩更是达到了六年级跳绳满分水平。此外,在选出的“最佳进步奖”的学生中,所有人的进步都非常大,最大进步程度跳绳数量可达到96个。这均表明了“跳神杯”赛事作业在提高体育成绩方面的良好效果。

3.家长反馈良好

在主体角度上,学生端有些特殊,因为学生端的主体包括学生和家长两个主体,赛事作业的顺利进行不能离开家长们的鼎力支持,所以本研究对学生家长的反馈也尤为重视。结果表明,家長对于“跳神杯”的兴趣也很大,如“感谢感谢,孩子跳绳从原来初次测的14个,能跳到100多个了,最近跳绳也自信了很多”“感谢刘老师啊,坚持下来真的太有成就感了”等评价言论,体现了家长在看到孩子的进步后,对赛事产生更大的支持力度。这表明“跳神杯”赛事作业在学生端的家长主体角度,同样达到了良好的效果。

综上所述,作为“OMO赛事型体育作业”新模式的代表案例,“跳神杯”挑战赛在实践层面取得了良好的效果,在体育赛事属性内驱力和“OMO体育作业”管理外驱力的双重作用下,学生端既做到了主观上的积极参与和大力支持,也达到了客观上运动能力的进步效果。

三、传统线上体育作业实践

(一)案例二:《体育之星“打卡”》

在本案例中,运行主体是莲馨校区一(14)班学生、体育教师;运行环境选择为“班级优化大师”;运行逻辑为教师发布作业,学生完成并上传作业,教师线上检查作业。从效果来看,在24天内“打卡”活动内,参与比例在15/44左右,远远低于“跳绳杯”赛事的参与率。

(二)案例三:《“天天跳绳”APP校园体育线上比赛》

在本案例中,运行主体是莲馨校区一、二年级的学生和体育教师;运行环境选择为“天天跳绳”App;运行逻辑为教师发布赛事,学生完成并上传赛事。从效果来看,在1分钟跳绳项目上,参与率仅达到38.6%,远远低于“跳绳杯”赛事的参与率。

四、案例比较分析

第一,运行主体分析:从上述三个案例来看,三者的运行主体均是莲馨校区水平一学生和相同的体育教师。

第二,运行环境分析:从上述两个案例来看,三个案例的使用平台均包括现实环境和线上平台。在线上平台的使用上,从功能性和便利性进行比较,从强到弱分别为:案例三(天天跳绳)>案例二(班级优化大师)>案例一(企业微信)。换言之,本研究中传统体育作业在运行环境上实际上是要优于“OMO赛事型体育作业”新模式的“跳神杯”。

第三,运行逻辑分析:从上述三个案例来看,案例一“跳神杯”的运行逻辑基本完整,属于赛事型作业逻辑;案例二属于传统的“打卡”型体育作业;而案例三虽然作业内容是比赛形式,但由于运行逻辑则存在缺失,缺少了线上过程管理和线下颁奖环节,因此不能被称为“赛事型体育作业”,仍属于传统比赛型体育作业。

第四,运行效果分析:三者从学生参与度来看,案例一“跳神杯”的最终效果明显要优于案例二和案例三体育作业。

综上所述,“OMO赛事型体育作业”新模式即使在运行平台不佳的情况下,仍具有传统体育作业难以企及的优势(表3)。究其缘由,因为“OMO赛事型体育作业”具有完整的赛事逻辑运行系统,拥有内在和外在两种驱动力。在体育作业的实践操作中,只要按照此模型的运行逻辑完整运行,便能够产生内外两种驱动力,从而产生“学生积极参与体育作业”的行为结果。否则,即使采用很好的线上体育作业平台软件或者设计有趣的运动项目,也无法取得良好的实际效果。

五、结语

遍观古今内外,体育文化和内涵最好的承载工具正是赛事。大到奥运会,小到校园联赛,均启发我们:体育的“思乐”基因最好的表达方式便是赛事。基于此,本研究将体育作业通过赛事的方式来运行,利用线上线下融合的交互平台来承载,提出“OMO赛事型体育作业”新模式。并通过与传统体育作业的案例比较,体现出该模式的优势所在。本研究最终得出以下结论:

第一,“OMO赛事型体育作业”新模式具有很强的实践指导意义,且在效果上远胜于传统体育作业模式。

第二,“OMO赛事型体育作业”新模式采用的OMO赛事逻辑可以实现体育作业的过程管理、目标管理和激励管理。

第三,“OMO赛事型体育作业”新模式的运行系统能够产生赛事的内在“思乐”驱动力和教师的外在作业管理驱动力,以此达到使学生积极参与体育作业和提高运动能力的良好效果。

最后,本研究展现了“OMO赛事型体育作业”新模式的强大生命力。在实践应用中,为达到体育作业可持续化的目的,不能认为仅凭一种体育作业模式便可以应对所有情况。实际上,仍需要根据各校的实际情况来合理使用。期望未来更多的学者和同仁能够致力于此,让体育运动能够“遍地开花”,使终身锻炼成为每个学生牢不可破的生活习惯。