辽西地区夏至战国时期骨镞研究

摘 要:骨器在夏至战国时期发展到鼎盛阶段,骨镞作为主要武器被广泛使用,成为社会冲突出现的标志之一。在辽西地区骨镞出土数量众多,主要集中发现于夏家店下层文化、夏家店上层文化和井沟子遗存。不同时期骨镞形态存在差异,具有明显的变化趋势,演变过程以高质量的实用目的为前提,镞身由注重杀伤力转变为追求穿透力,铤部形态在夏家店上层文化趋于统一,扁形铤有利于提高箭镞的稳定性,远射力随着长铤的出现不断增强;夏家店下层文化出现以家庭为单位的骨器生产地点,已经具备完整制作骨镞的能力,掌握一定的成型技术。夏家店上层文化随着金属工具的应用推动骨镞生产规模化和功能专业化,骨镞成型技术已成熟,骨镞地位演变过程与青铜器的使用范围有关。

关键词:辽西地区;骨镞;青铜时代

中图分类号:K876.1 文献标识码:A 文章编号:1673-2596(2023)03-0001-06

辽西地区是一个文化內涵相对独立的文化区,位于医巫闾山以西,北至西拉木伦河两侧,包括西拉木伦河、老哈河、大凌河、小凌河及它们的支流地区[1]。该地区夏至战国时期可分为夏至早商、晚商至春秋中、春秋晚至战国中、战国晚四个阶段[2]。该区域出土骨镞的高峰期,主要集中于前三阶段。第四阶段燕文化北进至辽西地区,本文不进行研究。

骨镞用料一般选用动物骨骼,硬度较高的鹿角也多作为制作原料,这种骨角镞作为远射兵器在社会冲突出现时发挥重要作用。有关镞类研究,众多学者主要集中于铜镞,骨镞还有较大研究空间,本文基于各时期骨镞的发展情况,浅析不同时代制骨技术,分析各时期骨镞地位变化。

一、类型学分析

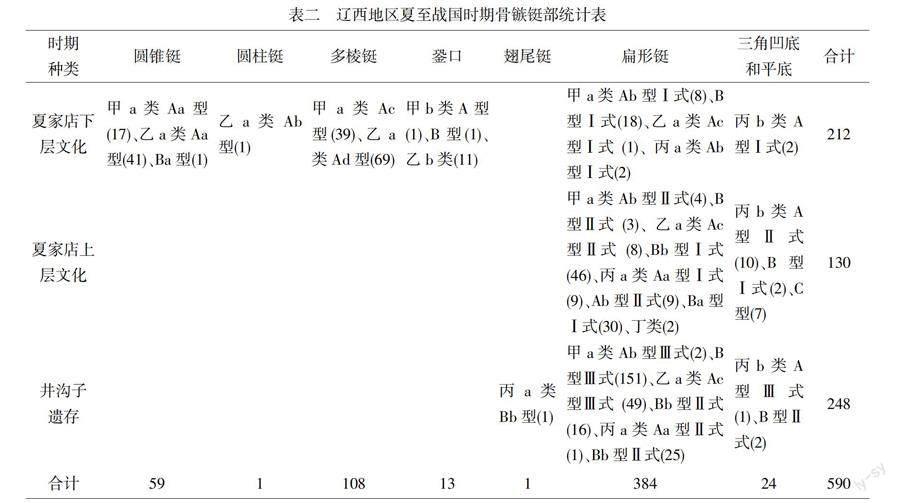

分布在我国长城以北的细石器文化的遗址中常发现骨质兵器,辽西地区也有发现,骨镞在新石器时代作为最先进的武器就已经开始使用,在夏商周时期发展到鼎盛阶段。根据现有的考古资料,发现可辨别形制的骨镞590件。依据镞身形状不同,可划分为四大类即甲类—圆锥形镞、乙类—三棱形镞、丙类—四棱形镞和丁类—五棱形镞,再按照是否有铤对每类进一步划分从而以具体形制的异同分型,以式的早晚来看其演变发展。

甲类,244件,圆锥形。

甲a类,242件,有铤。

A型,70件,镞身横截面呈圆形。

Aa型,17件,圆锥形铤。标本1.药王庙T1②:4。

Ab型,14件,扁形铤。

Ⅰ式,8件,短铤。标本2.蜘蛛山夏家店下层文化T2④A:33,长2.2厘米。

Ⅱ式,4件,铤较Ⅰ式长。标本3.夏家店上层文化M12:1。

Ⅲ式,2件,长铤。标本4.井沟子M3:26,长18.5厘米。

Ac型,39件,多棱形铤。标本5.乃林皋H12:2,长12厘米。

B型,172件,镞身横截面呈扁圆形,扁形铤。

Ⅰ式,18件,短铤。标本6.大甸子H3:21,长3.1厘米。

Ⅱ式,3件,铤较Ⅰ式长。标本7.上机房营子夏家店上层文化H9③:7,长6.7厘米。

Ⅲ式,151件,长铤。标本8.井沟子M26:13,长17.6厘米。

甲b类,2件,无铤,銎口。

A型,1件,无翼。标本9.大甸子M783:6,长3厘米。

B型,1件,有翼。标本10.兴隆洼遗址第三地点夏家店下层文化F1①:9,双翼,长3.55厘米。

乙类,243件,三棱形。

乙a类,232件,有铤。

A型,169件,无翼。

Aa型,41件,圆锥形铤。标本11.大甸子H3:6,长9.4厘米。

Ab型,1件,圆柱形铤。标本12.东山嘴F9:12,长4厘米。

Ac型,58件,扁形铤。

Ⅰ式,1件,短铤。标本13.丰下T23③:5。

Ⅱ式,8件,铤较Ⅰ式长。标本14.关东车02KGDH1⑤:28,长10.2厘米。

Ⅲ式,49件,长铤。标本15.井沟子M3:47,长24厘米。

Ad型,69件,多棱形铤,常见三棱形。标本16.大甸子M772:4,长2厘米。

B型,63件,有翼。

Ba型,1件,圆锥形铤,无倒钩。标本17.建平水泉下层T14⑤:35,长7.4厘米。

Bb型,62件,扁形铤,多单翼,倒钩明显。

Ⅰ式,46件,短铤,多单翼。标本18.蜘蛛山夏家店上层文化H16:5,单翼,长7.5厘米。

Ⅱ式,16件,长铤,双翼。标本19.井沟子M55:27-1,镞铤有倒刺,长12.5厘米。

乙b类,11件,无铤,銎口。标本20.大甸子T10③:6,长2.8厘米。

丙类,101件,四棱形。

丙a类,77件,有铤。

A型,21件,无翼。

Aa型,10件,扁柱形铤。

Ⅰ式,9件,短铤。标本21.南山根夏家店上层文化H16:4,长8.5厘米。

Ⅱ式,1件,长铤。标本22.井沟子M20:5,长14.2厘米。

Ab型,11件,扁锥形铤。

Ⅰ式,2件,长铤。标本23.喀左土城子夏家店下层文化H26:3,长12厘米。

Ⅱ式,9件,短铤。标本24.小黑石沟92-93NDXAⅡT1416③:2。

B型,56件,有翼。

Ba型,55件,扁形铤。

Ⅰ式,30件,短铤,多为双翼,无倒钩或倒钩不明显。标本25.小黑石沟92NDXAⅡH33:1。

Ⅱ式,25件,长铤,倒钩明显。标本26.井沟子M55:8,铤上有倒刺,长10.3厘米。

Bb型,1件,翅尾铤,双侧翼,无倒钩或倒钩不明显。标本27.井沟子M58:21-10,长10.1厘米。

丙b类,24件,无铤。平面呈三角形,镞身上呈菱形,下呈扁形。

A型,13件,凹底。

Ⅰ式,2件,两翼翼尾微内曲,凹底明显。标本28.二道井子F92:2,长2.4厘米。

Ⅱ式,10件,两翼翼尾斜直,略凹底。标本29.小黑石沟93NDXAⅡH154:1。

Ⅲ式,1件,两翼外弧,略凹底。标本30.井沟子M55:24-4,长2.7厘米。

B型,4件,凹底,中部外凸。

Ⅰ式,2件,短翼。标本31.夏家店上层文化T1②:5。

Ⅱ式,2件,长翼。标本32.井沟子M20:19,长4.1厘米。

C型,7件,平底,两翼斜直。标本33.上机房营子夏家店上层文化H37②:38,长3.3厘米。

丁类,2件,五棱形。标本34.小黑石沟92NDXAⅡH31:23,尾分双翼,扁形铤。

镞身自身形态演变较慢,圆锥形、三棱形和四棱形镞在各时间段中发展稳定,只有五棱形镞出现在夏家店上层文化。上述各类骨镞数量在三个不同阶段中存在差异,夏家店下层文化中圆锥形和三棱形镞较多,夏家店上层文化三棱形镞仍占有一定比重,四棱形镞数量最多,四棱形镞中新出现双翼菱形镞。井沟子遗存中圆锥形镞占有绝对优势。镞身形态决定杀伤力的强弱,有部分学者采用实验考古的方法对夏至战国时期的骨镞进行杀伤力测试,从以上四种形态中得出四棱形镞中的双翼菱形镞的杀伤力最强,圆锥形镞、三棱形镞较为相近,但对目标射击后造成的创伤面积来说,三棱形镞占有明显优势[3]。井沟子遗存中圆锥形镞比重最大,这与井沟子人群更加注重骨镞穿透力有关。可见,骨镞镞身形态演变在不同需求下追求高质量的实用功能。

骨镞铤部种类多样,主要可分为圆锥形、圆柱形、翅尾形、多棱形、扁形、三角凹底和平底、銎口,夏至战国时期扁形铤与三角凹底和平底发展稳定,尤其扁形铤数量最多,共发现384件,约占总数的65%,呈逐步增长趋势。夏家店下层文化中骨镞铤部多样,圆柱、圆锥、多棱形铤和銎口仅在此时期出现,多棱形铤骨镞主要出土于大甸子墓葬中。夏家店上层文化铤部种类减少,分别发现扁形铤与三角凹底和平底骨镞111件和19件。井沟子遗存仍以这两种为主,铤变长,各发现244件和3件,另外还出土1件翅尾形铤骨镞。由此发现夏到战国时期,骨镞铤部变化明显,夏家店上层文化为转折点,骨镞铤部型式趋于统一,主要以扁形铤为主,扁形铤更便于装柄,使其与箭杆产生更好的固定效果,防止箭杆分离,从而增强稳定性。井沟子遗存呈扁形长铤,进一步提升远射能力。

二、制骨技术

不同时代背景体现出不同的骨器制造技术。旧石器时代骨器就已经出现,制骨技术就此产生。骨器与石器同样重要,多利用打制的方法对动物资源进行再利用,从而创造出新的价值。新石器时代辽西地区先民已经具备一定的骨器加工技术,多采用磨制制法,骨器在各个遗址中占有不同比例,种类也有所差别。在晚期的富河文化发现少量具有柳叶形石镞形状特征的骨镞,小河沿文化也发现少量骨镞。石镞占据绝对地位,骨镞尚处于模仿石镞阶段。

夏家店下层文化骨镞数量激增,制骨业已取得较大进步,以家庭为单位的骨器生产地点已经出现。在赤峰香炉山的一座房址里就发现了经过切锯的规格一致的骨料近20枚和一些骨器半成品[4]。其中多件规格一致的骨料是已经通过制骨工艺第一阶段选取材料,正在进行第二阶段加工原料。一些骨器半成品表明已经开始第三阶段半成品加工至成品。这处房址保留着骨器加工流程的遗迹,夏家店下层文化人群已经具备完整加工骨器的能力。房址中未发现成品骨器,所制成的一些半成品骨器可能是工匠有意为之,为短时期内潜在需求所做的准备。在光线较好情况下室内是首选工作地点,在冬季室内光线不足时室外工作地点出现,在赤峰东山嘴遗址一些远离房址、面积较大、形狀不规则且坑壁倾斜斜度较大的灰坑,具有采光好、挡风等优点,发现较多骨器[5]。有关骨镞加工过程研究,有学者在乃林皋遗址发现一枚特殊的骨镞,认为这件两端呈尖端形态的骨镞处于修整前状态,在修整加工前,铤部和镞身均修出圆锥形[6]。可见甲a类Aa型骨镞的加工过程,在不同类型的骨镞中此种骨镞制作工序相对复杂、耗时,显示出夏家店下层文化人群已掌握割、劈、磨等成型技术,有銎类镞出土表明钻孔技术也能熟练运用。

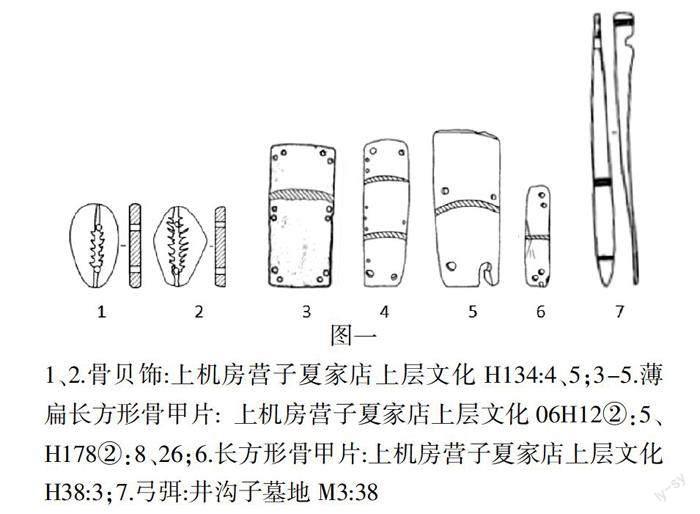

继夏家店下层文化后,辽西地区在夏家店上层文化又一次迎来了骨镞数量高峰期,骨镞具有相同的扁形铤部形态特征。夏家店上层早期文化大井铜矿遗址发现5件骨镞均为扁形铤,扁形铤部特点在早期就已经固定。扁形铤成为夏家店上层文化骨镞的基本特点,这与金属工具应用于骨镞制作有关。技术性的变革一方面推动扁形铤骨镞生产规模化,另一方面功能专业化,即出现渔猎工具偏翼镞。骨器的最终形式越复杂,越需要按顺序使用更多成型技术来达到技术目标[7]。装饰品的精美程度最能体现,例如上机房营子发现6件骨贝饰(图一:1、2),表明夏家店上层文化具有成熟的骨器成型技术,审美意识提高。

春秋晚期至战国中期的井沟子墓地出土骨镞数量处于峰值期,集中出土于墓葬,未在灰坑和房址中发现。制作骨镞原料90%以上使用马鹿角,骨镞用料单一,达到一定专业化水平[8]。井沟子墓地长扁形铤骨镞与夏家店上层文化骨镞铤部形态具有一致性,井沟子墓地人群同样具有较高的制骨技术。

三、地位变化

镞是一种消耗型武器,兽骨加工比精磨石器更具优势,但随着更加先进的铜兵器出现,尤其铜镞。铜镞的大量出土,一定程度上影响骨镞地位的高低,即是否作为统治阶级身份、地位的象征物。

夏家店下层文化发现骨镞212件,数量可观,镞身类型多样,与二里头文化大部分骨镞形制有一致性,夏家店下层文化已经进入方国的历史阶段,双方存在交流,具有一定的文化认同。夏家店下层文化三棱镞发现数量最多124件,约占总数的58.5%,经过杀伤力实验测试发现三棱镞较夏家店下层文化其他类型的骨镞具有明显杀伤力优势。夏家店下层文化大量先进的强杀伤力武器三棱镞的使用,反映了当时激烈冲突下引发的经常性战争。这种经常性的战争会使一部分能征善战的人从中突显出来,成为首领和武士。随着不断对外掠夺战争,他们掌握大部分财富,在部落内逐渐拥有特殊的地位和身份,骨镞作为生活中重要物品进行随葬。如大甸子墓地中区出土骨镞最多的371号墓葬,发现骨镞14件,均为三棱镞,371号墓作为中区的特大墓葬,墓主具有最高的军事、社会地位,骨镞一方面彰显墓主特殊的身份、地位,另一方面表现出对先进武器的重视。夏家店下层文化发现数量众多的骨镞,与铜兵器使用范围有限有关。夏家店下层文化先民已经普遍掌握铜、锡合金的青铜工艺,按照铸造和热锻两种方法调配青铜的含锡量,较其他地区具有一定优势[9]。但在夏家店下层文化中铜器以小件装饰品和礼器附件为主,使用范围未涉及兵器,从而迎来夏家店下层文化骨镞使用的高峰期,骨镞地位较高,作为主要武器成为统治阶层身份的象征物。

夏家店下层文化灭亡后,辽西地区呈现多元纷杂的面貌和格局,多支人群进入本地区[10]。商代晚期辽北地区早期青铜时代文化——高台山文化西进到西拉木伦河流域,力量强劲,成为夏家店上层文化主要来源。夏家店上层文化发现骨镞130件,四棱镞发现最多,三棱镞仍占比较大。早期只在大井铜矿遗址出土5件骨镞,大量的骨镞主要发现于晚期遗址和墓葬中。夏家店上层文化晚期迁移至南部的老哈河、大凌河上游,遗址分布密度接近夏家店下层文化,青铜器发达,使用范围扩展至兵器。其南下过程具有抢掠性,常通过军事活动劫掠周邻文化的财富[11],而这种武力冲突增加了铜兵器的消耗量。同时南下发展远离西拉木伦河北侧的有色金属矿源地,铜兵器原料得不到充足的供应。在上述原因影响下,铜兵器数量有限,被统治阶级占有,在铜镞方面也有体现,铜镞常发现于统治阶层墓葬中,即贵族墓和具有军事地位的武士墓,例如小黑石沟M9601和85NDXAIM2,分别发现195件和7件铜镞,铜镞替代骨镞作为高等级身份、地位的象征物。而骨镞大量出现在墓葬形制简单且随葬品贫乏的平民墓和居址遗址的灰坑中,成为普通平民的必备武器。同时夏家店上层文化上机房营子灰坑里出现一种与骨镞共存骨器,呈扁薄长方形和长方形,利用大型动物肢骨或片状骨片制成,均钻有对称性圆孔[12]。目前对此种特殊的骨制品有不同认识[13],发掘者认定是骨饰,笔者认为应是骨甲片,有薄扁长方形(图一:3-5)和长方形(图一:6)两种形态特征,普通平民将其作为防护兵器与骨镞一起使用。骨镞使用者发生转变,由统治阶级变为平民在作战中使用,骨镞地位下降。

井沟子墓地是春秋晚期南下的北亚人种留下的具有浓厚游牧经济特点的遗存。东周时期北亚人种更多使用骨镞,井沟子墓地骨镞出土248件,数量颇丰,近乎一半的墓葬随葬骨镞,从墓葬兵器组合和种类来看,随葬单一骨镞墓葬15座,以骨镞和铜镞为组合进行随葬的墓葬共7座,以骨镞和弓弭为组合进行随葬的墓葬共3座,只有1座墓葬同时随葬骨镞、弓弭和铜剑。墓地随葬骨镞习俗盛行,仅发现1件青铜短剑和8件铜镞,铜器使用范围较少涉及兵器。井溝子墓地人群是一支精通御马术、尚武的游牧民族,其经济生产模式具有不能自给自足的特征,需要获取外来资源。但随着战国时期的到来,出现战争规模扩大、战术多样化、野战和包围战战争方式形成和铜兵器发达等情况,井沟子墓地需追求更强远射力、穿透力和强杀伤力的武器。圆锥形镞身与扁形长铤相结合的骨镞应运而生,进一步提升了骨镞远射力和穿透力。不光骨镞不断改进,弓体为增强强度与韧性进一步改良,远射力和穿透力得以再次提升,出现合成弓[14],安装其两端的弓弭在辽西地区首次出现,四件均与骨镞共出,片状,上端呈方形圆角,缺口靠上,其中M3:38(图一:7)长11.9厘米。目前学界认为井沟子墓地为东胡遗存,墓地流行多人合葬墓,有男性的墓葬就有骨镞出现,骨镞具有性别指向性。墓葬随葬品差别不大,阶级分化不明显,大量流行的骨镞与东胡民族采取以畜牧业和狩猎业为主的动物性食物的生活方式、游动放牧的生产结构有关,为骨镞量产提供原料保证。

需要注意的是井沟子墓地M58出土的翅尾形骨镞是匈奴民族骨镞的主要形制,在春秋战国之际匈奴人南下过程中辽西地区一直活跃着他们的身影[15]。由此反映出当时双方存在交流。

四、结语

本文对夏至战国时期辽西地区出土骨镞的三大高峰期进行分析,铤部形态在夏家店上层文化开始统一,呈扁形铤,后在井沟子墓地铤渐长,远射能力进一步加强。骨镞镞身从夏家店下层文化的三棱镞到上层文化的双翼菱形镞,杀伤力不断提高。井沟子墓地骨镞以圆锥形镞身和长扁形铤为组合,更加追求远射力和穿透力,其最终目的还是为增强杀伤力。不同时期的人群面对的压力也有所差别,骨镞形态演变有明显时代变化趋势,发展过程以高质量的实用目的为前提。

骨镞数量在夏家店下层文化中出现激增的情况,继承辽西地区新石器时代晚期文化制骨技术,推动以家庭为单位的骨器生产地点出现,制骨能力趋于完备。夏家店下层文化初入阶级社会,骨镞形制多样,制铜技术虽发达但使用范围未扩展至兵器,骨镞作为日常主要兵器成为统治阶层身份象征物。夏家店上层文化为阶级社会的繁荣期,青铜铸造技术发达,一方面青铜工具应用于骨镞,推动扁形铤镞大规模使用,另一方面铜镞替代骨镞成为身份象征物,骨镞地位下降。井沟子遗存为骨镞数量的峰值期,随葬骨镞习俗盛行,符合游牧民族特征,铜器使用范围较少涉及兵器。

综上,辽西地区处于温带森林与草原交错分布的区域,是一个典型的生态交错带[16],狩猎经济一直占有重要地位,动物资源再利用过程中形成骨镞,随着制骨技术的发展,骨镞形态不断演变,而青铜器的使用范围是否扩展至兵器对骨镞地位产生重要影响。

——————————

参考文献:

〔1〕张忠培.辽宁古遗址的分区、编年及其他——“环渤海考古”学术讨论会上的发言[J].辽海文物学刊,1991(01):8-12;赵宾福.辽西山地夏至战国时期考古学文化时空框架研究的再检讨[J].边疆考古研究,2006(05):32-69.

〔2〕王立新.辽西区夏至战国时期文化格局与经济形态的演进[J].考古学报,2004(03):243-270.

〔3〕任平平.二里头文化骨镞的初步研究[D].北京:中央民族大学,2020;李鑫叶.西头遗址出土商周时期骨(角)镞研究[D].西安:西北大学,2021.

〔4〕辽宁省文物干部培训班.辽宁北票县丰下遗址1972年春发掘简报[J].考古,1976(03):197-186.

〔5〕杨建华.赤峰东山嘴遗址布局分析及其相关问题[J].北方文物,2001(01):6-13.

〔6〕包曙光,余肖肖.夏家店下层文化动物遗存研究[J].农业考古,2020(04):36-41.

〔7〕阴瑞雪,栾丰实,鲁克.技术视角下西方骨器研究的理论与实践[J].东南文化,2021(05):29.

〔8〕王立新,塔拉,朱永刚.林西井沟子——晚期青铜时代墓地的发掘与综合研究[M].北京:科学出版社,2010:329.

〔9〕李延祥,贾海新,朱延平.大甸子墓地出土铜器初步研究[J].文物,2003(07):78-84;朱延平.辽西区冶金考古初识[A].吉林大学边疆考古研究中心.庆祝张忠培先生八十岁论文集[C].北京:科学出版社,2014:254-264.

〔10〕付林,王立新.夏家店下层文化消失后的辽西[J].考古,2015(08):98.

〔11〕朱永刚.夏家店上层文化向南的分布态势与地域文化变迁[A].朱永刚.汉以前东北考古研究[C].北京:科学出版社,2017:173.

〔12〕陈国庆.赤峰上机房营子与西梁[M].北京:科学出版社,2012:131.

〔13〕冀萌.松嫩地区北部新石器至青铜时代骨器研究[D].兰州:西北师范大学,2020.

〔14〕许卫红,张娟妮.弓弭初考[J].文博,2017(02):39-48.

〔15〕杨建华.匈奴起源新探[A].吉林大学边疆考古研究中心.庆祝张忠培先生八十岁论文集[C].北京:科学出版社,2014:381-391.

〔16〕陈胜前.史前的现代化——中国农业起源过程的文化生态考察[M].北京:科学出版社,2013:223. (责任编辑 孙国军)

Study on Bone Arrowhead of Xia Dynasty to Warring States in the Western Area of Liao River

SU Sa-sa

(Faculty of History and Culture, Inner Mongolia Normal University, Hohhot 010000, China)

Abstract: Bone artifacts developed to their heyday in the Xia dynasty and Warring States period. Bone arrowheads were widely used as the main weapon and became one of the symbols of social conflicts. A large number of bone arrowheads have been unearthed in the western area of Liao River and mainly found in the lower Xiajiadian culture, the upper Xiajiadian culture and the Jinggouzi remains. Arrowheads have different forms in different periods with obvious changing trends. It constantly evolves and develops on the premise of efficiently practical purpose. Arrowheads body changes from focusing on damage to pursuing penetration. The collar form tends to be unified in the upper Xiajiadian culture, the flat collar improves the stability of the arrow and the long-range shooting power continues to increase with the emergence of long collars; The lower Xiajiadian culture appears in the bone ware production site of the family unit. They have already possessed the ability to make complete bone arrowheads and mastered certain molding techniques. With the application of metal tools to promote the bone arrowheads production scale and function specialization in the upper Xiajiadian culture, bone molding technology has been mature; The evolution of bone arrowheads status is related to the range of use of bronzes.

Keywords: Western Area of Liao River; Bone Arrowhead; Bronze Age

收稿日期:2022-12-23

作者簡介:苏萨萨(1996-),女,内蒙古乌兰察布人,内蒙古师范大学硕士研究生,研究方向:中国北疆考古。