生态环境修复视域下城市湿地公园景观设计研究

摘 要:改革开放以来,我国社会与经济快速发展,各座城市也在这个过程中高速发展,同时城市规模的不断扩大、城市人口的持续增长,也引发了不同程度的生态问题。城市湿地作为城市绿地系统的重要组成部分,开始逐渐产生湿地生物生存环境恶化、湿地面积缩减、湿地植物群落退化等问题。在全面倡导生态文明建设的大环境下,我国越来越重视湿地的保护与开发,生态环境修复就成为城市湿地公园设计的焦点。基于此,针对城市湿地公园景观设计涵义进行系统的阐述,并从生态环境修复角度入手,全面阐述城市湿地公园的景观设计策略。

关键词:生态环境修复;城市湿地公园;景观设计

湿地公园作为整座城市生态系统当中至关重要的一部分,具有生态、游憩等诸多功能。在城市规模不断扩大、城市人口持续增长的情况下,各座城市面临着越来越严峻的生态问题,城市湿地环境整体上也表现为破碎化发展趋势[1]。城市湿地公园景观设计不仅需要注重观赏性、适用性,同时也需要重视社会服务功能、生态环境修复功能。在大力倡导生态文明建设的情况下,生态环境修复逐渐成为各座城市关注的焦点,围绕生态环境修复推进城市湿地公园景观设计成为当前研究的焦点。

一、城市湿地公园景观设计涵义

湿地主要指的是人为的或者自然的、暂时性的或者长期的水域、沼泽地、泥炭地,包含水库、人工湿地、稻田、沼泽、湖泊、河流等。从工具功能特征的角度来看,湿地主要包括工业湿地、城市湿地、水库湿地、水产养殖湿地、农用湿地等。城市湿地公园作为一种具有显著湿地特征的公园,不仅完全符合湿地的概念,同时还可以被纳入城市生态绿地系统中,能够在生态观光、运动休闲、滨水游憩、文化科普、湿地保护等各种领域发挥生态功能[2]。

生态修复是以增强生态系统自我恢复能力为目标,综合利用人为工程措施来促进生态系统的有序恢复,最终实现调节气候、净化水质、涵养水源的目标。生态修复必然需要对人与自然之间的关系进行平衡,通过多元化的人为措施,保障生态系统在这个过程中得到有效修复。

城市湿地公园进行生态修复,主要是通过人工修复技术,在不对湿地生态环境产生负面影响的背景下,对湿地进行有效的保护。具体来说,主要是通过人工措施对退化、受损的湿地进行修复,以此促进自然生态系统的顺利修复,最终促进系统完成自我修复。

因为生态系统存在显著的连贯性特征,城市生态系统受到破坏和干扰时必将给城市区域带来影响,受到干扰之后的区域必然有相应的反馈,而城市内的湿地系统在此种情况下承受着整体城市生态环境带来的影响,此时人为的正向干预和调节就显得十分必要,实现城市湿地系统内部的生态环境修复就成了重中之重[3]。进行生态环境修复视域下的城市湿地公园景观设计,能够有效提升城市湿地公园的自我修复能力,从而有效改善城市生态环境。

二、生态环境修复视域下城市湿地公园

景观设计策略

(一)生态水系规划设计

大部分城市湿地公园中的水域面积占公园总面积的50%左右,对生态水系进行规划设计无疑是基础。这就需要充分结合城市湿地公园实际情况进行规划设计,包括场地内外联系、基础条件、水文条件等,综合措施包含驳岸设计、水系梳理、水体修复等[4]。

1.整体水系分析

从当前城市湿地公园的建设情况来看,基本都是以城市郊野、周边乡村的自然湿地为主,而这些湿地基本都会受到不同程度的人为因素干扰。从水系结构来看,主要包含点状型、核心型水系。点状型水系的主要特征在于水体分散凌乱,存在若干个水体斑块,可以针对这些水体斑块进行引导、连接,最终建立起一个完整的水体,以此对湿地生物生存空间进行拓展,同时延长岸线[5]。对于核心型水系来说,其典型特征在于水体环境辽阔,生态环境修复需要结合具体的情况制定具有针对性的方案,巩固辽阔水体环境的优势。

2.地形与基底设计

湿地基本都属于低洼或者平坦的积水地区,对于当前城市湿地公园存在的生态环境退化问题,主要是采用基底改造、基底清淤的方案促进基底土壤肥力的全面提升。基底丰富的形态能够促进水生生物的繁衍生息,可以采用凹凸式基底模式,全面改造传统锅底式的基底模式[6]。在针对基底进行改造的过程中生成的泥土,可以直接用于打造生态岛景观,以此打造出内部层次更为丰富的景观形态。

湿地过渡水域与陆域滨水带同样具有不容忽视的生态作用,湿地公园水岸线应当在原本水岸的基础上形成,适当增加一些自然弯曲,然后在过渡区位置引入植被群落,在有效加固驳岸的同时,又可以充分利用植物所具有的净化作用,对地表径流、雨水进行过滤处理[7]。

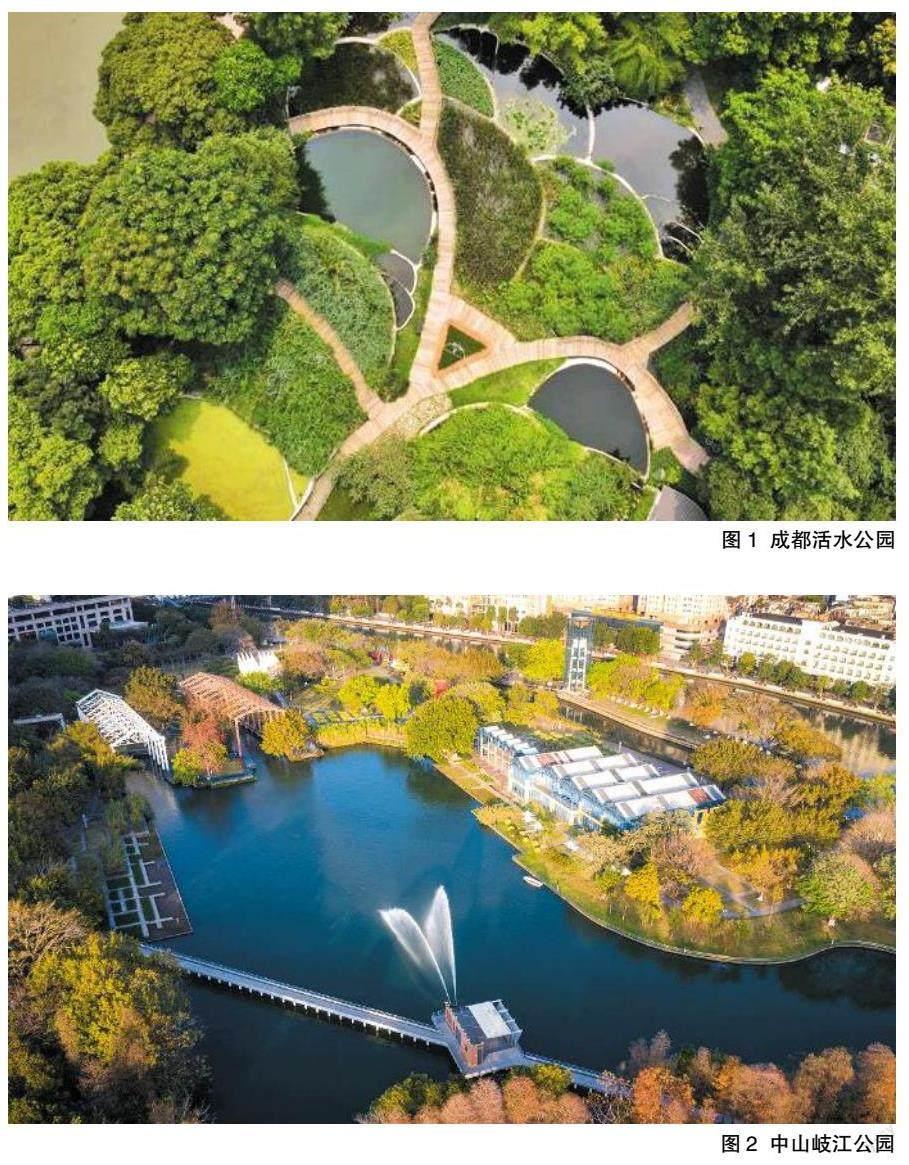

湿地水质是整个生态环境修复中的关键内容,各座城市在源头上控制污水的同时,还需要综合利用人工湿地、生态浮岛等景观设计,融入净化、清淤、沉淀等相关措施,针对水质进行净化处理。此外,也可以适当融入人工设施,搭配动物、水生植物所具有的修复功能,使得城市湿地公园能够逐步形成完善的水循环系统。比如,成都府南河畔的活水公园(图1)正是通过高差层级净化方案,有效改善了府南河的水质。

(二)湿地植物群落修复设计

1.湿地植物选取

湿地植物的选择与合理配置是提升城市湿地公园生态环境修复能力的重要措施。为有效保障湿地植物搭配的合理性,主要遵循以下几点原则进行湿地植物的选取。第一,以乡土植物为主。在植物选择过程中应当有效保留原有范围内存在的各种湿地植物,尽量针对内部生态系统进行有效的修复。第二,注重引入优势物种。优势物种的主要优势在于受气候条件的影响小、生长繁殖快等,优势物种的有效應用,能够在短时间内提升城市湿地公园的景观效果,同时对成本进行有效的控制。第三,适当引入外来物种。适当引入外来物种能够有效提升湿地公园物种的丰富性,但需要将外来物种作为辅助物种,要进行深入调查,在明确后期使用情况以后再引入,防止外来物种对生态平衡造成负面影响[8]。

2.湿地植物群落修复

对湿地植物群落进行修复,应当以原生乡土植物为主进行搭配,综合参考水文条件及水生—湿生—陆生植物的生长规律,对植被带进行合理的搭配,最终建立起地被植物—草本植物—乔灌木的整体群落。

植物配置设计应当全面参考各个功能区的实际情况,综合参考不同功能区内生态环境的生态敏感性差异,保障搭配的合理性,防止区域景观出现过于单调以及同质化的问题。例如,广东中山岐江公园进行生态环境修复的过程中,充分参考水位的变化及水深情况,选择乡土植物形成水生—沼生—湿生—中生植物群落带,所有植物均为野生乡土植物,如图2所示。

(三)湿地动物栖息地修复设计

动物为生态环境中至关重要的一部分,生态环境修复视域下的城市湿地公园景观设计同样需要考虑动物对整体环境产生的影响。这就需要城市湿地公园充分考虑动物群体,围绕动物群体开展景观设计。

1.鸟类栖息地设计

鸟类属于湿地生态系统食物链顶端,往往能够直观地反映出湿地功能的合理性、生态群落效果。鸟类对四周环境事物非常敏感,对于鸟类栖息地的设计,要重视根据不同鸟类的不同习性进行鸟类栖息岛的设计,一些鸟类的栖息地需要与人类活动相对较多的游憩地保持距离,抑或是通过生态保育区完成隔离处理[9]。与此同时,要在区域内配置充足的乔木,使得鸟类能够顺利地进行筑巢和栖息。相关植物仍旧需要以乡土树种为主,尽可能采用适合鸟类筑巢的多枝乔木以及可为鸟类提供其喜爱果实的结果植物树种和蜜源植物等。图3为湖北襄阳长寿岛国家湿地公园。

2.鱼类等栖息地设计

鱼类物种的多样性能够对水体质量情况进行反映,与水体本身的清澈度、流动性、含氧量存在密切的联系。鱼类主要以水生植物水下部分的根和叶、浮游動物,水中的有机碎屑为食。在不同水深培育水生植物,丰富湿地驳岸生境类型,能够为两栖动物、底栖生物、水生昆虫等动植物提供良好的生长环境,切实满足鱼类的生存需求[10]。

三、结语

湿地公园作为城市中不可或缺的一部分,生态、游憩等均是其重要的功能,但在各方面因素的影响下,湿地公园的生态功能正在不断降低,对其进行优化调整势在必行。这就需要相关人员高度重视城市湿地公园的生态功能,充分结合生态文明建设要求,围绕生态环境修复全面推进城市湿地公园景观设计,从各座城市湿地公园的实际情况入手,通过生态水系规划设计、湿地植物群落修复设计、湿地动物栖息地修复设计,全面发挥城市湿地公园的生态环境修复功能,为城市可持续发展奠定良好的基础。

参考文献:

[1]张天骋,徐筱婷,魏成,等.以山水城市为导向的城市新区湖库型城市湿地公园规划设计:以长治市漳泽湖国家城市湿地公园为例[J].中国园林,2022(增刊1):45-49.

[2]任蓉,金鑫,张骞.城市湿地公园生物多样性培育与展示:以长沙大河西先导区洋湖湿地二期为例[J].中国园林,2022(增刊1):96-101.

[3]韩迎欣,段炼孺.城市湿地公园植物营造研究:以西安雁鸣湖湿地生态公园为例[J].农业与技术,2022(16):121-125.

[4]吕尧.基于“湿地公园群”规划的城市区域生态基底优化:北京市朝阳区北部城市湿地公园群规划案例分析[J].林业资源管理,2019(6):127-131.

[5]姚岚,梁琪.城市湿地公园规划建设中的生态保护措施:以沙家浜国家湿地公园为例[J].乡村科技,2022(4):107-109.

[6]史琦洁,付晓渝,翟俊,等.生态系统服务视角下城市湿地公园规划设计策略探究:以苏州三角嘴湿地公园为例[J].建筑与文化,2022(2):253-255.

[7]张馨.生态文明建设视角下贵阳小车河城市湿地公园保护的思考[J].绿色科技,2021(8):23-24,44.

[8]杨霄,刘森,贾超,等.城市湿地公园建设的生态效应:以济西国家湿地公园为例[J].水土保持通报,2021(2):162-169,187.

[9]何颖.基于生态优势的黑龙江城市湿地公园旅游文化产业发展的对策研究[J].文化月刊,2021(1):132-133.

[10]钟嘉伟,吴韩,陈永生.基于协同发展为导向的城市新区湿地生态环境修复策略研究:以铜陵西湖城市湿地公园为例[J].中国园林,2020(7):93-98.

作者简介:

孙方烁,山东师范大学硕士研究生。研究方向:职业技术教育(旅游服务)。

——《势能》

——《光影律动》