漳州:山海奇魅 文艺“怪”杰

陈思蒙

如果你来漳州,请多给它一些时间。就像个腼腆的少年,它的故事、它的好处,你要轻轻问、慢慢挖,越相处,越爱它。

“闽在海中,其西北有山,一曰闽中山……”似乎从《山海经》始,闽地的“山海格局”就已被定调。而身处闽地最南端的漳州,更是将这种山海互动的格局演绎到了极致。三面环山、面朝大洋,左拥东海,右抱南海,脚踩温泉,海水与烈焰在这里合奏出最壮美的山海传奇。来自山地的农耕文明为它注入沉稳安定的绿色血液,来自大海的海洋文明为它奠定勇闯不羁的蓝色基因。两种文明不断叠加交融,孕育出的正是自由恣肆、个性鲜明的漳州城和漳州人。

如今,漳州古城的中轴线仍依稀可辨。东西向的台湾路上,西欧风情、南洋姿态和传统遗韵在此竞相争艳;南北向的香港路上,自唐宋至明清的商业繁华、清末民初的工商盛况在此叠加发酵。古城的红砖“皮肤”努力想要讲好“闽南”故事,到底不如几条老燕尾脊划破的天空和几座明代牌坊上的旧石雕来得生动鲜活。走到香港路的南端,九龙江——这条漳州人的母亲河,裹挟着这座城市14个世纪的荣光缓缓前行,沿途的丰饶景色会让你直观感受到漳州作为福建第一大平原的果香花影与浩渺烟霞。江水继续向前,将漳州城与大海最终联系起来:今天,其出海口“月港”的大名早在大航海时代已经全球皆知。那时,千帆竞发、百舸争流的场面给人以巨大的信心,这股由海浪推动的财富追逐梦就这样起航了。

作为大明王朝唯一法定向世界开放的海外贸易港口,月港幸运地被嵌在了世界历史的那个时间点上——随着世界地理大发现的浪潮,它成为中国直接参与全球贸易的出发点。来自美洲的白银、香料与来自中国的丝绸、瓷器在此互通有无,也让漳州摆脱了陆地的束缚,而被卷入世界的洪流中。北上中原、南下南洋,數个世纪以来,漳州人在这条用海水铺就的道路上往返回环,将巨大财富与多元文化带了回来。它的视野不断被延伸至远方,目光又忍不住回望故土:漳州,始终都是那个山的客人,海的旅者。

如果你是第一次来漳州古城,尽可以从延安路上的中山公园开始游览。这座如今已成为大家消闲去处的公园,未曾错过近现代史上的任何关键点。

如今,随着厦门港的崛起,漳州和月港逐渐从海洋商贸舞台的聚光灯下淡出了。但正是这种“退一步”,让它有了“喘息”和“思考”的空间,成为整个闽南的“大后方”——富饶、丰美、平和、疗愈。山与海的主题从地理概念,演进为精神养分,就像从这里走出去的林语堂一般,让传统与现代、东方和西方、儒家跟外洋都能平等对望。它是如此古雅、这般温良、那样自在与自洽,就像一曲慢板,让人不经意就感受到自己的呼吸。

但也恰因这“退一步”的空间,让这里的人更有机会把自己血液里的“蓝色”基因幻化为一路向海的激情。山与海的撕扯、抗衡、缓冲,造就了这片土地的张力,也让这里的人心性如同海风一样自由,脾性就像野木一般不羁,因为他们都懂得,坚持个体的价值是这个族群存活的根本。于是,在这样的山海奇魅中,不少既文艺又“怪异”的人物诞生了,他们之“怪”就在于为了心灵自由一切皆可抛,追求个性解放,在坚持做一个完整的“自己”这件事上,他们绝不妥协、毫无让步。他们带着这样山的气质和海的底色,站在狂风暴雨中,书写配得上这片土地的传奇。

闽南的山海养育了她;闽南的传统也牵绊着她。但当这片奇幻瑰丽的海与山都融汇进她的躯体、她的血液,那些豪迈的岩石和动人心魄的浪潮就都成为她胸中的勇气,让她在成为“自己”的荆棘路上义无反顾。

放学后,她骑上小摩托飞驰,停靠熟悉的拖尾沙滩,左边是金銮湾,右边是马銮湾——看看时间,还有30分钟这条少有人知的细白沙滩就会被潮水淹没,她要在这之前走到沙滩尽头的那座小岛,登上那矮得像缓坡一样的小山,看看那座小石头庙,然后再回转过来,眼见着这个自己的“秘密基地”渐渐成为孤岛,直到第二天退潮……

君凤就这样在东山岛的海与山之间自然而然地长大了,而养育她长大的父亲正叫海山。她对这里每一颗沙粒、山石,每一撮泥土都了如指掌,就像了解自己的每一缕头发、每一个毛孔。而这种熟悉,似乎就继承自父亲海山——这个不论盖房、修庙、造船都喜欢亲自动手的男人也算当地的“传奇”。他是邻里口中的“何老大”——如今在东山岛,有一座最奇特的小庙,身处学校之中,是由原址上一座纪念当地圣贤的迷你石庙“扩建”而来的,“我们当地的新人结婚,一定要穿过校园,来这里敬香”。如此奇景是君凤从小就从教室窗玻璃里偷看过的,她也从小骄傲,这座庙的设计建造者一栏写着“何海山”三个大字。

充足的爱带来充足的自信与安全感,父亲对儿子最常说的也是“你们都要爱姐姐”。眼前的君凤当然有欢乐、有痛苦、有理想的光,也有时间留下的印痕,但唯独没有挣扎。“从小父亲就没有叫我要‘听话’,对他来说如果我要听话,那只能听自己的话。”她还记得那些没来由的晚上,习惯走南闯北的父亲又回来了,抱住女儿就往县城走——去看马戏。那是小女孩记忆中的五彩缤纷、光怪陆离,甚至带着一些野蛮,略微混乱的特别表演。这些真实的、鲜活的原生态风景对她而言胜过一切文字的、画面的、胶片的静止。

“何老大”是东山的“武术高人”,“岛上另一头的另一位‘高人’听说了,找到我们村来要跟父亲‘切磋’。”不打不相识,两位热爱武术的岛民就这样成了朋友。“有一年,父亲听说他生意遇上麻烦,就带我前去看望。”那是神奇一刻,那位叔叔住在山上,“整座山都被他养着些奇珍异兽,好多动物我都不认识,它们在山上闲庭信步,真教人大开眼界”。其中,那7只生动的、浓墨重彩的、不与人讨好的孔雀瞬间就击中了她的心,“何老大”掏尽身上钱财买下它们只为女儿一笑,同时也解了朋友燃眉之急。

回家后,父亲把孔雀养在自家屋顶上,成为村中的奇观。君凤天天去观察这些美丽的动物,却从未想到用笔去描绘。在她寒星般的眼眸中,自己的脾性、人生一定是大写意,而孔雀的美太具体了。何况当时作为一名老师,她的生活被各种具体填满,“站在讲台上却觉得自己很空”。一位曾经的校友偶然考入中国美院进修的消息为她点燃一星火光,朋友来信说:“你来吧!别怕。”于是向校长申请、跟县里报告,校长是她的小学班主任,说:“这孩子就是那么想读书,有什么理由不让她去呢?”刻苦准备了一整年,录取通知书到手的同时她发现自己怀孕了,只得向美院申请保留学籍一年。可是一年之后,来自家庭的压力排山倒海,况且当时儿子还只有几个月大,她决心要走时,孩子一病,她就彻底失去了被保留的学籍。又一年过去了,所有人以为时间淹没一切,可她心中的那团火却越燃越高——“我还是想去杭州读书!”她在重重压力下坚持复习并且再次考上中国美院。

在美院期间,她系统地学习绘画,“我尊重专业,但绝不想放掉我自己的表达”。文化课和专业课皆优,所有人都以为她会从此留在杭州、去往上海……但一拿到本科学位,她一如答应过校长和先生的那样回到了漳州的家,也回到了东山岛的小学。“对我而言,就是心里有把火要烧,不为其他。烧过了,我就回来了,这是很自然的。”

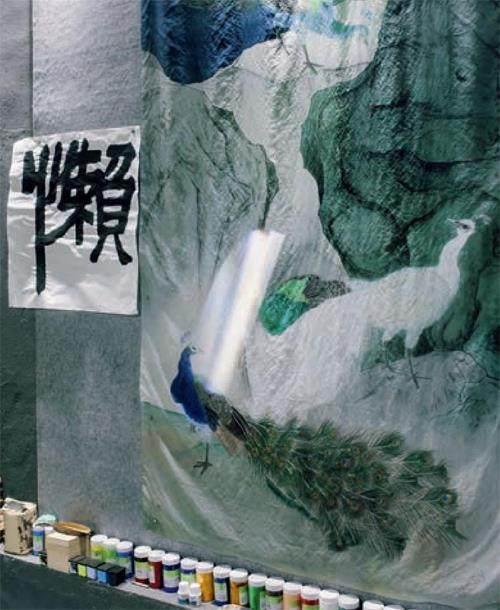

回到漳州后,君凤一直在寻找自己的绘画主题,而父亲专门为她运来的孔雀似乎顺理成章地就跳进了她的心中。如今,在她的画室中央有一张大画案,画案后是一把她坐惯的太师椅,再往后,墙上挂着一幅巨大的孔雀图,图上写着她的心声:爸爸为我养孔雀,我就为爸爸画孔雀……曾经她拿着这幅精致的工笔作品去找各位教授请教,老先生们都有个共同的疑问:你这只孔雀怎么会站在太师椅上?这么漂亮的孔雀应该站在牡丹花里、太湖石前啊。“可是我的孔雀永远不可能站在这样的花前月下,它们是非常骄傲的生命,不是宠物,更不是玩物。”她坚定地认为:“重要的是你怎样看待你的孔雀。如果你当它是玩意儿,它就势必卑微;如果你奉它为珍宝,它就自然高贵。全在乎一心。而我的孔雀就是‘王’和‘后’,极致绚烂、极致纯净,在它们面前,一切花朵都黯然失色。”

盡管她长时间观察、凝视这些美丽的生命,“但我除了喂食和打扫,很少去靠近和打扰它们。我从未试图去驯服,我希望它们永远都保持着野生的状态。”跟着君凤从画室走到院里,靠河的一片区域就是孔雀们的“山庄”,它们或栖或立,时而振羽跃起,神色皆是十足傲人。她尽量留给它们宽裕自由的空间,也保留了一棵树在它们的领地内,甚至还区隔了室内外空间供它们遮日避雨……“但在城市,我还是不得不给这块空间设上围挡,蒙上网布,即使这网拉得再高,还是存在。”君凤的黯然在那永远明媚的朗笑中如云影倏忽而过,这也是她在创作另一幅不为旁人理解的作品时有过的表情:“老师们都说那幅画里我不应该在孔雀面前罩一层网,说那样不美。可是,我画画表达的就是那个时段的自我状态,孔雀面前有网,我们面前又何曾没有网?家庭、孩子、工作、日常琐碎……都在无形中密密织网,无从摆脱。它们都是真实的,为什么要为了让它看起来‘美’,就假装网不存在呢?”

“而我,必须是我!”看她站在漳州市区别墅内保持着粗粝原始质感的画室三层,俯下身泼墨挥毫写大字,和看她站在东山岛惊涛拍岸的海涛礁石中甩动及膝的长发酣然大笑,还有每周会回到母校带着孩子们一起在墙上、树上画画的她;会赤着脚站在草地上跟孔雀一同跳舞的她;被儿子背着爬上山顶拥抱巨大无边、错综纠缠的榕树根系的她……似乎电影的镜头又闪回重叠了:没有人在坚持自己的斗争中会轻松,甚至难有人会获胜,但生命于她,就像总在梦里出现的那个心愿——建一座真正的孔雀谷,没有围栏,没有网罩,孔雀们能飞翔、起舞、闲庭信步,不必理会任何人,只把它们最美的一瞬留给自己愿意开屏的那个时刻。

離开市区短短几公里,漳州竟还有着这样一处夹杂喧哗人声与忙碌身影的地方——如果你曾在网上买过盆景、绿植,那你一定在其标签上见到过这三个字“百花村”。不愧是全国第二大花卉交易市场,我们在各种亚热带季风轻抚过的魔幻植物间穿行、寻觅,将信将疑地按下一处仿佛神秘实验室大门的电铃,门自动打开,眼前是一条三四十米长、2米多宽的狭长“通道”,润泽的步石散在盎然的苔地间引人前行,步步都像是踏在木叶滴翠、清泉潺的山林中。只用了两秒,我们就从因司机走错路而生出的焦躁情绪中被抚慰了。

石径尽头,拾级而上,坐在一大堆茶器后面的老白早已经在煮水、烹茶,只待客来了。与一般清瘦文静的“茶人”不同,爱茶的老白虽也有安静如定的时候,但转瞬高兴起来,又毫无顾忌地仰天大笑,若你客气称他“老师”,他必盯着你的眼睛,故意拖长了抑扬的尾音纠正道:“叫我老白。”他曾设计过不少唯美简静、略带哲学意味的作品:苏州本色美术馆庭园、鼓浪屿二三丛古厝茶空间景观、杭州安隅酒店植物造景……“但没有‘ 寂’”,他的造园作品常被误认为“日式”,老白自己并不认可,“日式园林的背后有个很强的东西在支撑——禅,这个不是我的范畴。”或许是非科班的背景让他抖落了那些规整和规矩,在他的审美系统里,求的是一种跟自己和这片土地强烈相关的东西——野趣。

野趣之野,“是一种与自己根蒂紧密相依的生命力”。当你真的身在老白的造景作品中,会感觉到那种在美的皮相之下暗涌着的迷离的张力:大型蕨类、书法般的枯木、怒发冲冠似的枝条……只用一点,就把光影、情绪,甚至某种幻象都调动起来,但又自然而然。在他的作品中,你从来见不到繁花似锦:“我的每个景观作品都不会用超过十种植物,爱用的无非就是苔、蕨、海岛枫、野山石……”这些从经纬度上来说,大多集中在福建、广东和海南的素材带给他亲近感。但它们还得满足另一个苛刻条件:“我用的植物都要全然来自山野自然。标准化的、人工培育的、人为凹出造型的植物我一概不用。这也从素材上保证了‘野性’。”在他眼中,那种大棚里出来的植物,一盆与一百盆都一样,没有变化。“而从我这里出去的每一棵植物,都需要有它的性格,有自己的辨识度。”石材亦然,若是要铺在堂前屋后或庭院里的步石,必得是有皮壳包浆的老料,“因为人们会接触它,它不能‘生’。至于纯粹造景的石材,则非得来自山野不可。”好在闽南山中、海边的好石材从不匮乏,“唯一的痛苦就是我们要的石材都需要用吊车吊出来,有时候看得到,但没路可运,只能干流口水”。

每一次到达设计现场,看到差异巨大的各种空间,他都会微闭上眼睛,脑海里自动在各个位置安排他苗圃里已有的具体的植物,“那树有多高、花开在哪边,叶片卷成什么样,我都有把握。因为我必得先有了那棵植物,才能做设计,而不是反过来。”植物有了,还得先经他手养育,就像一个父亲养育自己的孩子,需要彼此熟悉,也要互相学习。“我有专门的‘植物猎人’在山中帮我物色苗木,我选中哪棵,他们会先在山上帮我养一两年,然后再运到我的苗圃里继续养育,让它长出满满的细根,只有在我确定它的状态、姿态和脾性都适合某个项目时,才会把它用进去。”

“野”也得有“趣”,否则便显无“情”,无情无趣的作品亦如无情无趣之人,纵使再美也不触动心。而老白的“趣”则须有一种脱离桎梏的自由与自在。“譬如钱。”他的答案直面而来不容闪躲。“我基本不用那些名贵植物,而以杂木为主。譬如上百万的日本黑松,我基本没用过,最近倒是很爱用寒枝和黄栌。”如果用满目琳琅堆砌出华庭之盛是一种实力的展现,那么以朴素之微描绘出山林之远亦是另一种实力的展现。老白徜徉在后者的意趣中自得其乐。譬如在苏州的本色美术馆,他与陈翰星馆长达成共识:刻意回避苏式园林的风格,而以寒枝与落叶呈上如人在野的诗意;譬如在深圳华贵的餐厅里,他故意选择包浆老辣的野山石和枯木营造出一份清寂的矜贵……金玉良缘不足奇,木石前盟才难得。

“植物景观设计最有趣的一点就在于植物是生命体,它会随着时间推移而产生巨大的变化。这个是你在做设计时就要有考量和心理准备的。”因为这种变化里也包含着生死。每一次面对一上来就先问他要一个能少打理、最好不打理的庭院设计方案的业主,老白的下一秒就是不留情面的“狠”:“那简单,你直接把它硬化掉就行了。”这世上没有一个园子不需要打理,既然已将自然之物带入人间,还不愿照顾它,那就是造次了。老白坚信。“所以我永远不会接受那种只想把我们当一双‘手’去替他实现美的委托。因为在这一块小领域里:美,我说了算。”这句千利休的名言从他嘴里说出来也带着几分“野”劲,旋即他又仰头大笑:“哎呀,哎呀,现在你看到的老白就是从小到大这么自然野生长出来的状态,但不要给我贴个‘野’的标签,因为这种行为本身就不‘野生’了嘛。”

“我是个在菜市场长大的孩子。”谁也没料到他突然这样说,现场暂停了两秒钟。“一直忍着没告诉你们,刚才司机开反了方向,带你们去到的那个地方,正好是我母亲的老家。那道路的两边都是花木和水果基地。”他语调平淡,就像在讲个不相干的故事,我们却不禁屏住呼吸,真是魔幻经历。是什么因缘“诱导”我们先去了趟老白在漳州的“源地”?“在我外公外婆眼里,读书没用,我读到初中就没读了。年轻时,365行我基本都干遍了。在做造景设计之前,我是成天在外面野的。”2009那一年,他背上背包说走就走,大江南北都走过了,在尼泊尔喝过浑黄的自来水,也连吃过十天咖喱,最后是外婆去世的消息把他召回。“我从小是外婆带大的,跟外婆感情很好。她走了,我决定要在漳州为她守孝三年。但漳州很小,三年时间不能动,我总要做点什么吧?”最后怎样进了这个圈,他故意讳莫如深,“只能说这个职业跟我的性格比较合,所以最终把我留住了。”看着他此时的安静如定,我想这个“合”大概是因为在看山看水之后,他对于景观有跳脱于程式之外的笃定眼光,只要他的眼睛在微闭之后再度睁开,每个位置、每个角落,用什么植物、摆哪块石头、朝哪个方向……定了就是定了,那一刻,美确实由他说了算。“美就是美,没有其他。”

他把玩起手边那一堆烧变形了的青花茶器来,“植物景观是一个生命变化的过程,它会不停地改变自己的状态。你爱它春绿的生机勃勃,我喜它夏碧的意蕴幽长,他又觉得它秋冬的萧瑟之味更触人心。几年之后,植物会因人的呵护得当而愈发秀丽,也可能因人的疏忽而失去灵秀,它从来不是一幅画、一件雕塑可以封存、固定,它没有完美的标准,也没有完成的时候。”做植物景观的人,要过的最大一关便是通晓时间——要看得到它的缘起,也要受得了它的寂灭。“但在它‘生’时,我总希望它能处在‘野生’的状态中,在有限的自由空间里尽可能地成为它自己。”

跟着花现在漳州市内晃晃悠悠,他总能发现闽南文化和当地生活中的那些隐秘趣味,再细细将它们分门别类、记录整理、推介传承……而凭着他那支生动的画笔,这些藏在市井、市声、市味中的民间记忆,也借由各种可爱蠢萌的形象走入了大家心里。

清末的壁画藏在东桥亭(观音庙)最后一进房间的墙上,像连环画般展开,当地的老人家就坐在画前闲话啜茶。小师傅对另一侧墙上新补的罗汉像不甚满意,花现微笑点头:“没事,有我在,过完年我过来帮你改。”走出这座建在宋代河道上的观音庙时,师傅一定要我们每人带一盒福气橘子,推辞不得;开船、撒网、第一次在记者来访时捕获6斤多的大鱼,并着两只17世纪时沉入九龙江的克拉克瓷碗一起上岸,众位“船底人”刀起油落,做出一顿鲜掉眉毛的全鱼宴。作为漳州民习俗传承人的老郑不识字,用闽南语说起某项年后要进行的事宜,花现微笑点头:“没事,有我在,我来看怎么安排。”

跟厦门市闽南文化研究会副秘书长、厦门闽南传统彩绘技艺传承人、漳州九龙江进发宫民文化传习中心理事这一系列头衔不太对路,眼前穿着毛茸茸外套的花现更像个“宅男”。他带我们走过中山桥,进入古城,穿越中山公园,经过台湾路和香港路,顺理成章一路走来,在他波澜不惊的介绍中,我们已经把这座古城的亮点一一体验过了。而他,始终平静温和、不疾不徐,像剥洋葱似的,让这座城市的精彩一层一层展露到我们面前。他说跟漳州人交往就像挖宝藏,不停挖、不停有;越是挖,越是有。而对我们来说,他正是这样的“宝藏男孩”。

古城环游的终点落在一间甜品铺,花现和太太正是创始人。店名“野路”多少带着些他的人生风格——从文艺野路子走到文化目的地。甜品铺所在地风景独好,正对着古城的广场,从私享待客的三层小阳台望出去,漳州文庙尽收眼底。我们坐在窗边,冬日的小雨细细,像花现的语调一样绵软:“我从小就住在厦门的老社区,周围很多庙,家里也是传统的闽南家庭,我3岁开始就跟着奶奶一起到处拜拜,有时候还没睡醒,就被阿嬤拉起来去庙里吃甜粥了。”也是从3岁,他开始学习画画,各个闽南庙宇就成了他的博物馆,里面的壁画、剪瓷、神像、装饰、音乐就像活生生的“展品”,让小花现目不暇接。“当然画画也是靠那一点点‘虚荣心’在推动,10岁那年给奶奶临摹了一张千手观音,得到大人们的热烈表扬,从此就画了下去。”

现在去百度搜索,陈花现一栏写着:插画师,作品技法主要以线描为主,题材多为道释仙怪、民间神圣。殊不知他大学学的竟是计算机,而人生第一份工作是乡村电力局的抄表员。“在那种地方你还是能发现很多乐趣。”之后他做过广告、当过设计师,还在厦门开过一家文艺却自言“不怎么好吃”的沙茶面店。最终把自己定格在插画师的身份上,还要归功于那个小动物插图《关于从前的厦门》系列。当他笔下的兔子、狗熊都成了老厦门市井生活中的人物写照,那些地道的、小时候的闽南记忆在他笔底温柔再现,勾起不少人的共鸣。“那时候也不太懂,就在豆瓣上发,莫名就成了‘流量’。”

而跟民谣大咖们的合作则是某种莫名隐线的牵系。2014年,小河来到厦门展开他的“三两落叶满耳秋”——小河厦门音画游,并与花现结识。之后,他在作品《傻瓜的情歌》里画了“十二片落叶”对应十二首歌,花现则应邀为每一片“叶子”在墙上创作绘画。之后,他又为小河的“音樂肖像”项目设计CD封面与内页插画,还给周云蓬、欢庆等做过演唱会图像设计……把他与这一众人物联系起来的正是他们身上的那种松弛与即兴,“那是一种自我和自洽,不费力、没包袱,所以有更多沟通的可能性。也像这座城。”

挖掘在地的隐秘快乐和这些快乐背后的文化渊源仿佛才是他的正职。在别人都为自家选用各种进口食材而扬起骄傲的嘴角时,他开甜品铺却是为了实验各种本土食材的可能性。包括在线上售卖的“花现茶”在内,他一直坚持使用漳州本地农产品:白水的麦芽糖、程溪的菠萝,柚子上市的季节还做了一批“季节限定”的柚子酥。“台湾凤梨酥这么有名,我就在想有没有可能做出我们自己的风味?”于是试遍了广东、台湾、海南跟本地的各种菠萝,发现其实距离原产地越近的越好。“最后我们选了程溪农场的一个小品种菠萝,很小粒,纤维比较粗,酸甜度也比较明显,特别适合。”第一家店先在厦门试水,反响不错,因为副店长是漳州人,花现又那么喜欢漳州,干脆就把店开到漳州古城来了。“也因为这个甜品店,我们把一切都串连了起来,我们用到的很多食材都在漳州,跟当地风土结合得很紧密,这样就可以玩儿出很多内容来。”在他眼中,“在地”不是一个噱头,它真的可以帮助到你,“因为你了解这个地方,很多东西你就知道要怎么样整合。”

在这个由一幢老楼改造来的空间中,花现在墙壁上画他标志性的小动物插画,“它们看起来懒懒呆呆的,但又生活得很舒服的样子。”二三层也挂他近来开始使用毛笔和水墨创作的一些更“严肃”的作品,但几幅书法内容总有些“当头棒喝”的意味:二层芭蕉形开窗的后面不经意看到的却是“镜中花水中月”六字;刚上三层的楼梯间墙上,灯光如水影流动,画框中的字则题:如梦幻泡影。在如此明快、惬意、甜蜜的地方,这些文句仿佛正在提醒我们切不可以一朝风月昧却万古长空。“帮我设计这个空间的是我的一位好友,三年前他突然离世,但他的思考却留存在了这里。”如果只以为花现是个爱画画的“小清新”,就实在把他看浅了,在这份举重若轻背后,是他提纯出来的“闽南密码”。

“闽南”也是花现一直关注与思考的课题。父亲来自泉州、母亲来自漳州、自己住在厦门,他的身份就像一条闽南地图的标示线。“小时候我就很喜欢漳州,因为在厦门那种对外宾销售的礼品店里,我总能看到很多漳州的布袋木偶,特别着迷。”大学终于来到了漳州,每周二、四的下午,花20多分钟就能从学校一路晃荡到古城来,吃吃、喝喝、看看,怎么都觉得安逸。

“漳州真的是一个很自在的城市。物产丰富,物价又低,人的那份物欲很容易就能满足。于是,在这里你能看到一个有趣的现象——半夜两三点走在街上,还能看到很多人:吃夜宵的、骑摩托兜风的、压马路的……大家仿佛都有两重身份:一个是白天在工作中的、体面的那个自己;一个是夜晚在街上放飞的、本性的那个自己。很多人都认为白天的那个不是真实的自己,晚上要重新来过。它很自由,同时也很温情。”所以不论是夜晚还是冬天,我们都可以随时走上漳州街头,享受那份不冷不热刚刚好的情绪。难怪花现在这里有像一尾鱼回到水中的舒服,在漳州,总能有空间和时间去埋头做好自己的事。“而且在这个城市你也能感觉到一种久违的‘克制’。大家都觉得这里的人也比较内敛、比较慢热,但当你愿意多给它一点时间慢慢来的话,你就会享受到它后劲绵长的美妙——被‘埋’起来的众多宝藏。”

这些思考也会反哺到他自己的创作中。就像他那些著名的年历、年符设计,总有股直视人间的真实欲望,同时又有用可爱口吻将其消解掉的能量。其中最受欢迎的“钱来”、“桃花来”,就借由一种蠢萌的字体,把这些人人期盼的真实欲望表达出来,同时开它一个玩笑。“所以每年在设计这个文创系列时,我最多只能提前一个月开动。因为一直要到那个时候,我才知道新年大家最想要的是什么。”2023年的花现年符里就更新了“自由玩耍”和“畅快呼吸”两条,仿佛是借他的笔,说出了大家的心里话。此后,他还是会继续用泰迪熊般的外套把自己“藏”起来,继续往“内”走,去发现那些闽南人的隐秘欢愉。

人生的漫漫路上,时有杏花疏影的写意,时有断雁西风的哀鸣,荒村古道、客途秋恨,也有携手并肩的时候,但更多总须踽踽独行。这种时候,当秋风秋雨吹秃了所有枝头绿意的时候,有书在身边,就像晨间那缕温柔的风轻拂心底,给了人走下去的希望。此刻,我们正沐浴在漳州冬日温柔的晓风里,跨过九龙江,步入古城,找到青年路上“晓风书屋”的老楼中——木质楼梯吱嘎作响,不算宽裕的空间里挂着许多手书联句,字字漂亮,笔底都藏着又旧又雅致的暗香与疏影。虽是2021年才搬回古城的“新店”,却连楼梯扶手都带着时光的包浆,跟经过了时间考验的好书一样,让“晓风”永远都是那个“老地方”。

在二楼最里间,书店创始人许志强和朋友们正在等我们来。文史研究专家、原漳州图书馆馆长张大伟先生,中国社会科学院大学文学院教授于闽梅博士,纪录片导演、媒体人杨晖先生,晓风读书会成员杨小姐,大家对于这座城市的爱与热情呼之欲出,但还是先托出当地又脆又糯的麻糍,招呼我们吃早餐,照例泡一壶茶——没选漳平水仙,选了白芽奇兰。我们既兴奋又舒服地围绕在大家软糯的漳普”中,仿佛回到了那个理想主义的清晨。

“在没有太多娱乐方式,生活相對匮乏的年代,阅读成了青年人最重要的社交方式。当时的青年男女很流行带点吃的、带把吉他,去山上郊游,然后一起朗读诗歌,很是浪漫。”许志强说的是1987年,爱书若渴的他和朋友们在小小的漳州那小小的新华书店里总难抢到那些小众新书,只能坐车去厦门淘购或是写信邮购。“我们当时的文艺青年老爱聚在一起喝酒、谈理想、读诗,有一次大家抱怨买书太难,我说干脆我自己来开个书店算了。”幸亏许爸爸慷慨解囊,首家店就开在古城里的瑞金路上,不到10平米,“我去办营业执照时,人家还觉得我很奇怪:‘晓风书屋’?别人都叫什么‘店’,哪有叫‘屋’的?”跟之前在北京、福州见过的许志强不同,回到漳州的他,明显柔软、放松、生动了很多,彼时对图书行业过去、现在、未来的理性分析统统被此刻动人的回忆代替。“那时候如果你不看几本尼采,不会背几首北岛的诗,你就交不到朋友,更交不到女朋友。不夸张地说,当时就连卖菜的裤兜后面都插着本诗集。在那个年代,阅读是一件很重要也很快乐的事情。”

或许是闽南加潮汕的基因“作祟”,这位青年不光文艺,“我还有天生的经商头脑”。书店的开业广告是自己用刻蜡版设计的,一个大大的镂空的“书”字上面,又用小字写着:你喜欢书吗?“接下来只写上书店的地址、电话,其他什么都没有,一下就勾起大家的好奇了。”接下来便是精准投放,除了发动同学跟他一起骑车满漳州张贴广告外,他还找来在邮电局工作的同学,偷偷把那些订阅了《读者》杂志的人的地址都誊抄出一份来,一一贴邮票给他们寄广告,“那一抓一个准,书店开业时,这些人物早早就全到了”。

但光有资金和客源还不行,如何解决书籍来源才是最大问题。在大部分出版社尚未改制的当时,仅有三联出版社和上海人民出版社等少数出版社愿意为私营书店供货,“三联翻译了大量西方著作,特别是哲学类书籍,还有学术类著作。我最早的一批书都是跟三联进的,那时候的交易还全靠写信。”真是一段流金岁月,这也让“晓风”与三联的坚实友谊一直延续至今。而在张老师脑海里,还有更风趣的记忆:“当时志强要给中华书局写信求购,那边是几位老先生,最看重这信上的字好不好看,于是他一要写信就跑来找我代笔。到最后落名字,我还亲笔写上:许志强。”大家捧腹,许志强却忍不住环顾书店,郑重道:“大伟老师那笔字可是真漂亮!我们漳州这些先生们的字都好看得不得了。”这些都不是一朝一夕的工夫,书画笔墨跟文字诗心一样,须得经年的轩窗竹影、夜烛海棠才养得出那缕清气来。

或许是因为那个求知若渴的黄金年代,或许是因为许志强太懂爱书人的心理,晓风书屋以如此纯粹的人文与学术品位,从这个小小的城市红“出圈”,后来陆续吹开了厦门、福州、杭州的“晓风”,到如今在武汉、成都、重庆、西安……也都存着这缕海洋清风的气息。“那时候书太好卖了!来什么书都能卖光。”即便是至今他自己也只读得一知半解的《存在与虚无》,“当年我进200本也一抢而空,当时这本书定价很贵啊,5块1,我记得特别清楚。”在那个工资每月不过几十块的年月,大家也总能挤出钱来买书,而“晓风”也总能保持以车皮为单位进书的盛况。“200本哎!”随着“晓风”的迅速走红,情势很快发生了转变。1993年,张大伟老师从复旦大学进修回来后,突然接到复旦出版社社长的电话,“他跟我说:‘赶紧叫晓风书屋和许志强帮帮忙卖书!’”这本书的书名叫《狮城舌战》,最后在“晓风”卖出了几千本。

那时候,小小的“晓风书屋”在漳州这座文化底蕴深厚的城市里刮起的却可谓“飓风”。在那个新华书店的书买不到,个体书摊又只卖言情、武侠、凶杀案小说的年代,“晓风书屋”成为全漳州第一家私营书店,而经过三十多年的起承转合,它也成为目前中国开业时间最长的人文学术类私营书店。“那时候我们定下的标准就是以售卖人文、社科、学术类书籍为主。”这个标准坚持至今。这也让它始终在这座城市里为那些爱书人和理想主义者点亮一隅文字的灯塔。

“我觉得可以这样说,”还是张大伟先生下了评语,“‘晓风’在一段时间成了地方文化人士都认可、会自动聚拢来的据点。也有很多跟传统文化相关的内容、活动都会在这里发生。晓风书屋就是当时这片土地上的文艺灯塔。”而反过来,许志强的这次书店尝试也带动了整个漳州的图书行业发展。“目前许多大型图书批发商,像博文图书、众望图书等,都在漳州。”他说此话时,满是对“晓风”当年异军突起的回味,“像我们这么早就专卖人文、思想、学术图书的书店,在全国都凤毛麟角。当年开业的人文书店能坚持到今天的,更是少之又少。至今我们还在坚持,也确实想为这座古城留下一脉书香吧。”

随着网上书店兴起,大家习惯购买打折图书,实体书店便不可避免地走向式微。晓风书屋也不能幸免。从北至南,“晓风”也因房租、运营成本等原因辗转在漳州城内多次搬迁。“到今天,‘晓风’的状况仍可说是举步维艰,目前仅存的两家小店,都是靠我弟弟做企业赚的钱来补贴。”

“但我们的读书会一直不会散。”年轻的杨是地道的漳州人,自幼便住在这条古城里的青年路上,她的心时时被“晓风”轻拂。即便后来故居拆迁、城市扩建,“在我心里,漳州的中心永远都在这儿”。作为“晓风读书会”的核心成员之一,在银行工作的杨每周都会来古城里兜上一圈,然后自然而然地踏入“晓风”,跟诸位老先生们学习古籍修复、拓片、吟诵,“以前我热爱漳州可能只是一种情绪,而在跟着老先生们学习之后,我们才真实地了解了这座古城的底蕴,这种热爱也更加具体起来。”平时,她还会跟着老先生们一起做一些本地古籍的整理工作,她递一本刚刚出版的《窥园留草》给我,便是他们读书会古籍组近期校注完成的工作成果。“如果不是去年端午节中风,李竹深先生也几乎每周都會来‘晓风’一次,带着这些年轻人一起做古籍整理。”张大伟老师向我们解释道。有事要先走,他不忘反复叮嘱杨要带我们好好去逛古城,复又多次跟我确认:关于漳州,有任何问题和需要就随时找他,不必客气。这让我虽无缘参加“ 晓风”读书会,也仿佛沐了先生们的春风,从旧漳州一路走到了新古城。

开书店,必须带着一些理想主义的勇气。关于“晓风”,许志强可以说出一连串的“不合时宜”,但终了,他还是觉得一定要留着它,“毕竟还是想留着那一点情怀”。就像他说起漳州,也总能数出许多的不足,但最终评语,这里还是他的“港湾”——不论走了多远,也可以回航之地。当年那群一起抱着吉他读尼采的青年们,如今都步入了黄昏,他们有的留在本土,有的出走外地,但只要“每次我回来,就都还会联系、出来小聚”。或许是在一个如《查拉图斯特拉如是说》里写到的那种时刻——当太阳“沉入海面,降落至无尽的深渊,为那黑暗的渊壁,带去光明与祥和”的时刻,文字的灯塔仍射出倔强的余光,映照得这些沉醉在书籍清风中的人们永远不老,然后他们也或许都如尼采所说的那样:Amor Fati,去爱自己的命运。