古代肝脏图像“左三叶,右四叶,凡七叶”考探

张雅坤,王明强

(南京中医药大学中医药文献研究所,江苏 南京 210023)

古代医籍中有大量脏腑图像,是我们认识和了解中国古代医学的重要桥梁。但是经考察,古代脏腑图的绘制并不完全依照解剖实际,常存在一定的形变,有的是与中医理论相应,如肺叶被描绘为遮蔽身体上部的伞状形象以应“肺为华盖”,心脏图的下方常用墨线与其他脏腑相连以示“五脏总系于心”。肝脏图则以绘为两片、“左三叶右四叶凡七叶”为常,此种绘图则是集解剖观察、中医理论、象数文化等于一体,具有丰富的内涵和意蕴。

1 肝脏图像形态的历史考察

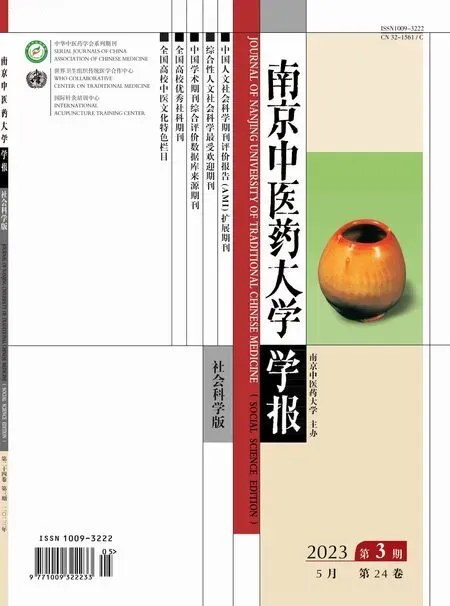

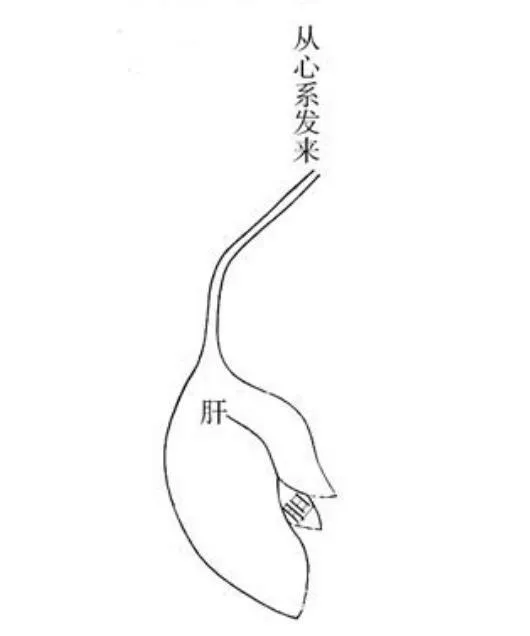

对于肝之具体形状,《难经》最早予以记载,《四十一难》曰:“肝独有两叶”;《四十二难》载:“肝重四斤四两,左三叶,右四叶,凡七叶,主藏魂”[1]。二难所论并非矛盾,两叶者从其大者而言,七叶者从其细分小者而言,正如清代医家徐大椿《难经经释》所云:“肝有七叶,盖于两叶中细分之:左则三歧,右则四歧也。”[2]后世医家所论、所绘肝之形状多据于此。唐代以前脏腑图多已亡佚,五代时期烟萝子所作《内境图》(图1)被认为是现存最早的人体解剖图[3-4],收录于《道藏》,其内景图共4幅,依次题为“内境左侧之图”“内境右侧之图”“内境正面之图”“内境背面之图”。在此图中,位于身体左侧或右侧、尖端下垂的叶片状脏腑即为肝脏。背面之图中肝脏分为两叶,上圆下尖;正面之图中肝以同样的形态绘为三叶,胆附着于其两叶之间;左侧、右侧之图中肝则呈七叶向外展开。不同角度所观察到的肝脏形态不同,正面或背面难以细致尽绘肝脏全貌,故有二叶、三叶之别,但左侧、右侧全貌则为七叶,据此推测烟萝子应认为肝有七叶。但也不能排除时人据解剖观察认为肝非全为七叶者,作为为《烟萝图》解说的宋人《朱提点内境论》即云:“肝有独叶者,有二叶者,有三叶者。”[3]

图1 《道藏》所载烟萝子内景图

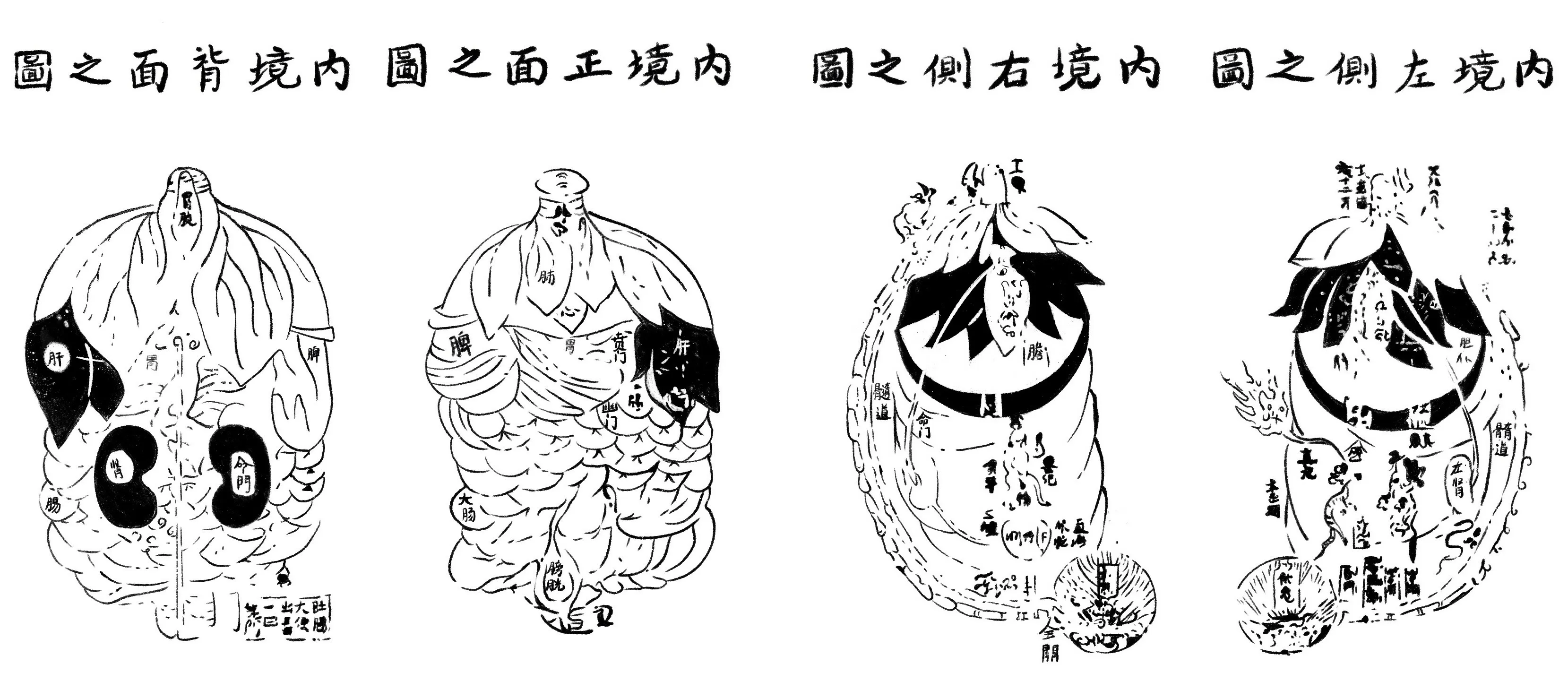

北宋著名医家杨介《存真图》是根据实际人体解剖所作的医学著述,原本已散佚。据马继兴先生考证,现存传本《华佗玄门脉诀内照图》在1273年孙焕氏重刻时,“将此书中的脏腑图全部按照《存真图》再次加以改正”[5]。相比《烟萝图》,《存真图》调整了肝脾左右位置,仍将肝脏绘为上圆下尖形象,但未能详细区分肝胆边界,无法判断肝脏叶数。据黄龙祥[6]考证,日本古医籍《万安方》所传《存真图》肝脏形态为一叶或两叶,《顿医抄》则不作形态描绘,仅用曲线简单勾出肝脏的位置。脏腑全图更注重各个脏腑的位置分布与关系,肝脏的形态被简化亦在情理之中。明代医籍中脏腑图开始大量出现,五脏六腑有了详细独立的图像,此时期所绘肝脏形象大体相同(图2):树叶状散开,上端有一根管道与其他部位相连,主体分为两片,两片共有七个小叶,左有三叶,右有四叶。部分医籍在七叶之上额外绘有脉络,与叶脉相似。医家对脏腑的认识主要承自《难经》,对肝脏的描绘非常近似,兹选其要者表列如下(见表1)。

图2 《类经图翼》中的肝脏图

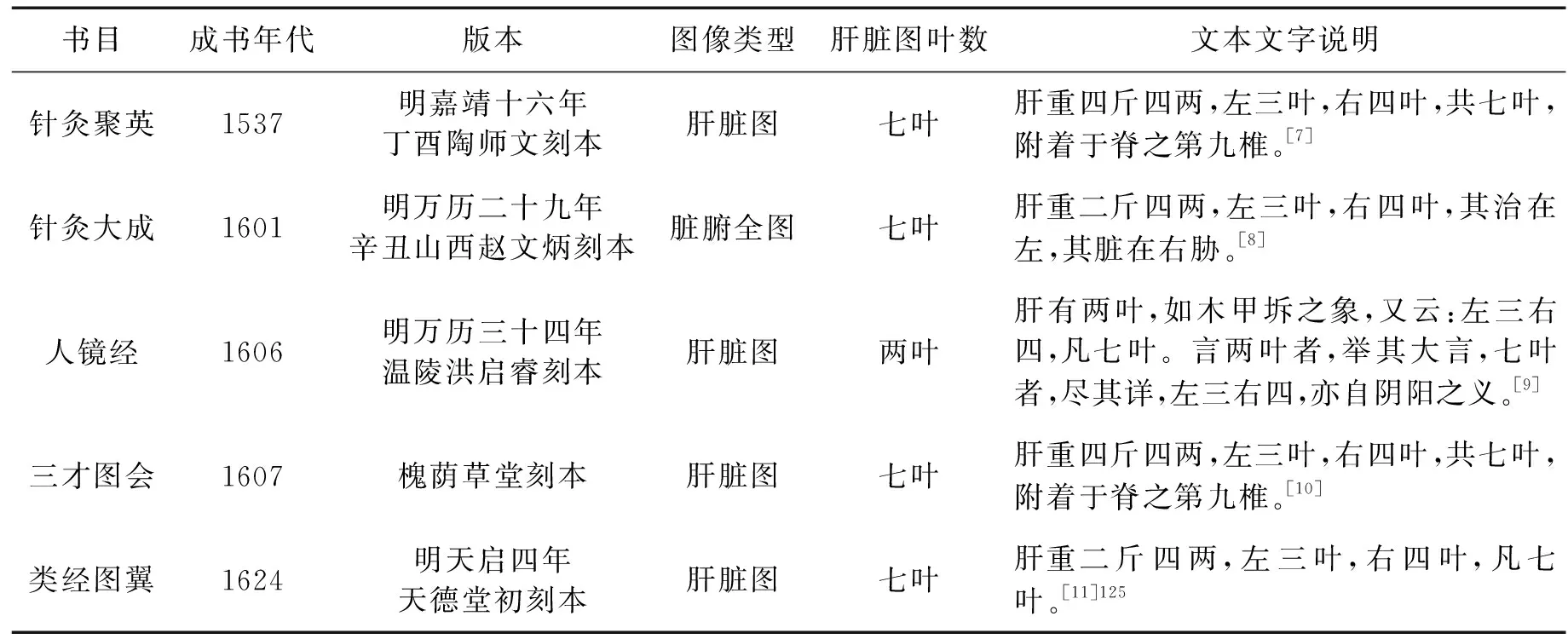

表1 明代医籍肝脏图像概况

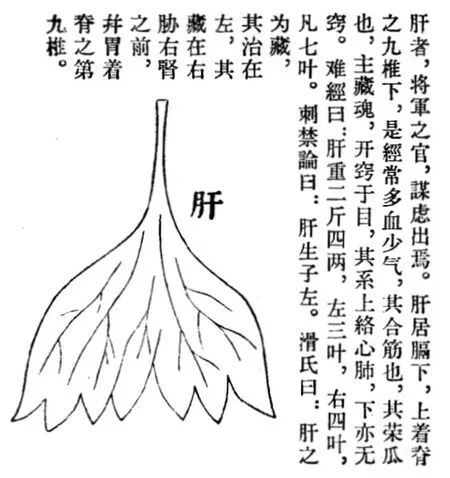

此种对肝脏的认识和图像形制一直延续至清后期,直至清代王清任所著《医林改错》(1830)方有所改变。《医林改错》所录古人所绘脏腑图(图3)仍沿袭了明代医籍中的肝脏图[12],可见对肝脏二片七叶的认识在当时仍是主流。王清任经观察研究脏腑之形,重新绘制的脏腑图则将肝脏绘为四叶形象,上有联系其他脏腑的管道,尖端下垂,并对肝的形质注云:“肝四叶,胆附于肝右边第二叶”“肝体坚实”。王清任所作肝脏图与肝脏实际解剖形象虽尚有出入,但于肝脏分叶已非常接近现代解剖中肝脏脏面分为左叶、右叶、方叶与尾状叶4个部分。然而王清任并未能扭转医家对肝脏的认识,稍后刊出的李奇勋《松菊堂医学溯源》(1834)所绘肝脏(图4)仍承继《难经》,其云:“肝有二大叶,一小叶,……一云:左三右四,凡七叶。言两叶者举其大,言七叶者尽其详。”[13]赵术堂《医学指归》(1848)则将肝脏直接绘为传统七叶形象。

图3 《医林改错》所录古人肝脏图(左)与王清任所绘肝脏图(右)

图4 《松菊堂医学溯源》所绘肝脏图

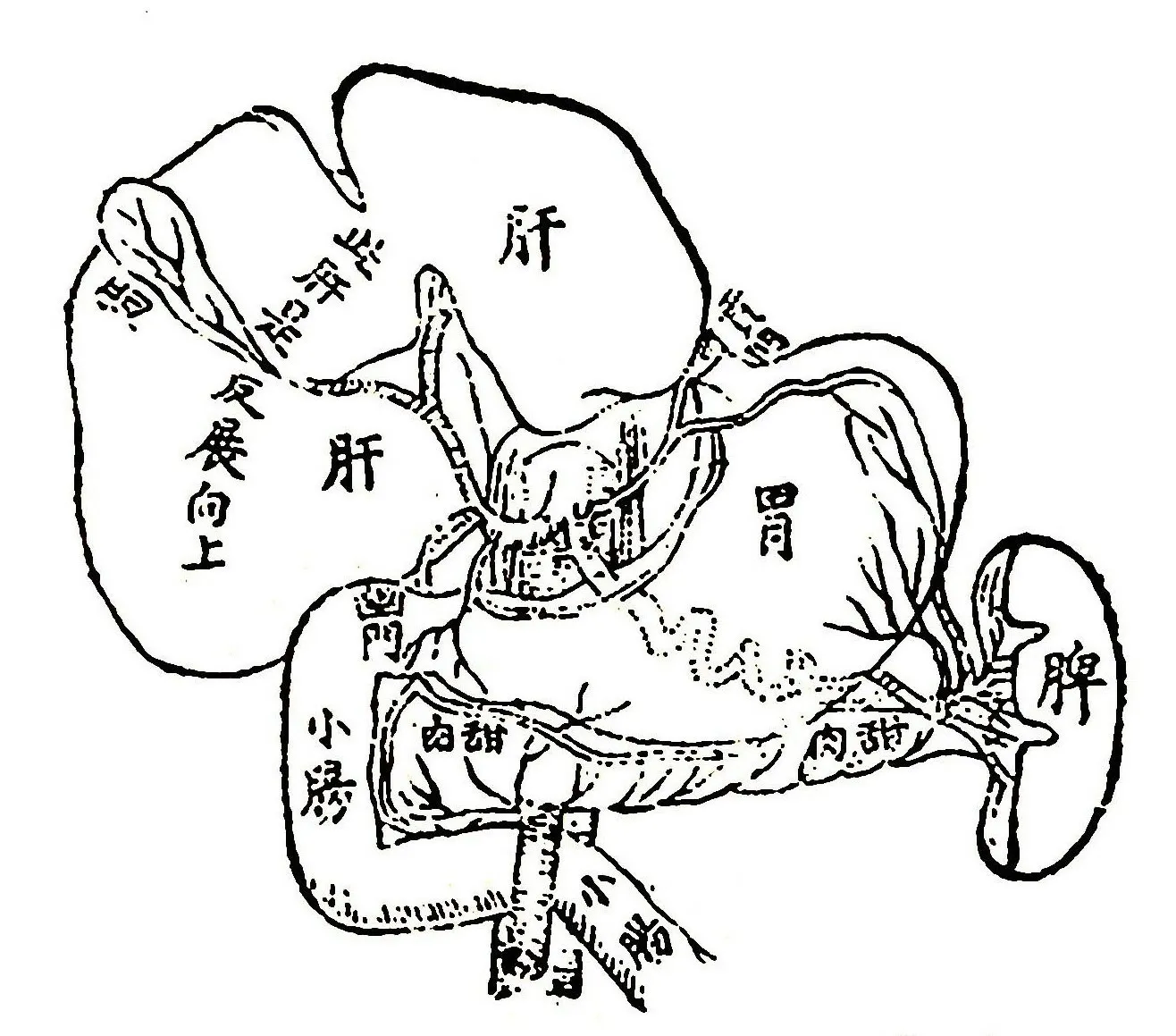

晚清时期,部分医家受西方医学影响,对脏腑的认识已经比较接近现代解剖实际。陈定泰《医谈传真》(1844)即录有《西洋肝胆图》。朱沛文《华洋脏象约纂》(1892)所绘《肝胆脾胃甜肉图》(图5)描绘了肝胆胰脾胃的位置关系与形状特点[14]103,肝脏形象已与现代解剖中肝脏的脏面非常接近,图中肝叶注明“此肝是反展向上”,力求展示肝脏的立体形态。朱沛文于《肝脏体用说》一文中援引历代医家所论肝脏之形质,即包括洋医所云:“肝左右两叶,其色赤,其质不坚不软,比各脏最大,重四十八两,左小右大,向上圆满,下锐披离,外凸内窝。”[14]24

图5 《华洋脏象约纂》肝胆脾胃甜肉图

由上述可知,晚清时期的肝脏图像参考西医脏腑图,对肝脏的描绘趋于写实。但晚清以前医家所绘肝脏图像则整体呈垂叶状,脏腑全图中常绘为二叶,间或三叶,局部肝脏图中则以左三叶,右四叶,凡七叶者居多,部分图像绘有树叶状脉络。

2 古代肝脏图像“左三叶,右四叶,凡七叶”形成原因探析

2.1 与解剖实际相关

据现有文献考证,我国古代医学对脏腑的认识和绘制基于实际的解剖观察应是毫无疑义的。《灵枢·经水》即言:“若夫八尺之士,皮肉在此,外可度量切循而得之,其死可解剖而视之,其脏之坚脆,腑之大小……皆有大数。”[15]233《难经》中更是有对人体结构和脏腑的详细描述。据学者对《灵枢》《难经》中脏腑记载的考证,“我国古代医学家对人肢体外观长度和内脏器官重量和容积的解剖记载基本上是符合人体比例的,也是比较真实的”[16]。古代医籍中绘制的肝脏图像绝非人为的想象,离不开解剖的实际观察,其称“存真图”即意在强调图像的客观性。

《难经·四十一难》指出“肝独有两叶”,后世医家也多有“两叶”的描述,脏腑全图中肝脏亦常绘为二叶,这与现代解剖发现是基本相符的。在现代解剖中,肝呈不规则的楔形,分为膈面与脏面两个面。肝脏膈面以镰状韧带划分为左右两叶,且其中肝右叶厚而大,肝左叶小而薄,左右肝叶体积差异与古代医籍肝叶“左三叶,右四叶”的数量关系亦相一致。就肝脏图像绘为七叶而言,与现代国际常用的Couinaud肝段划分法亦不谋而合。Couinaud肝段划分法根据肝内管道的走向与分支将肝脏分为8个肝段,然而“肝脏前上面观,该面不能显示I段”“肝脏后下面观,该面不能显示Ⅷ段”[17],所观察到的正好是七段。此外,肝内管道系统形如叶脉,如肝静脉系统上连下腔静脉,在肝内层层分支,与肝脏图中叶脉的形象也较为类似。古人究竟是否以肝内管道为基准进行过详细的肝脏解剖分区已不得而知,但肝脏图中呈现的七叶图像特点来源于直观的解剖观察则不无可能。

2.2 受中医理论和象数思维影响

尽管古人早期实施过解剖行为,但就目前文献来看,古人对肝脏形态的描绘并非完全忠实于肉眼观察,而是在解剖基础上产生了一定程度的形变。其二片七叶且左三右四的绘制和中国古代医学理论以及古人的象数思维不无关系。“象”与“数”的结合最早见于《周易》,“数”不但用于计数,还作为符号表达特殊的文化概念。李零[18]指出,“象”指表象、表征,有形于外;“数”指数理关系和逻辑关系,此两者“属于同一体系,都是沟通天人的技术手段”。象数思维是影响中医理论构建的重要思维方式,中医基础理论常常使用数字来构建对人体的认识,如五行、六淫、七情、十二经脉等。

古代医家认为人身与自然同源互感,人体是置于时空宇宙中的身体,而非孤立的机器。张景岳《类经附翼》云:“质诸人身,天地形体也,乾坤情性也,阴阳气血也,左右逢源,纤毫无间,详求其道,无往不然。……知乎此,而藏府之阴阳,内景之高下,象在其中矣。”[11]394人身与乾坤阴阳的生成逻辑与运化规律相似,了解自然天地即可理解人体功能。在中医理论中肝配属五行之中的木,应春气,喜条达恶抑郁,其生理特点与春天木气舒畅条达的特性类似。《素问·六节藏象论》云:“肝者,罢极之本,魂之居也。……此为阳中之少阳,通于春气。”[15]26《难经·四十一难》在回答五脏之中“肝独有两叶”的疑问时,即云:“肝者,东方木也。木者,春也。万物始生,其尚幼小,意无所亲,去太阴尚近,离太阳不远,犹有两心,故有两叶,亦应木叶也。”[1]认为肝有两叶与其位置和功能特性相关,还与春季万物萌发种壳开裂为两片相应。元代滑寿《难经本义》云:“愚谓肝有两叶,应东方之木,木者春也,万物始生,草木甲坼,两叶之义也。”[19]丹波元胤在《难经疏证》中将肝脏两叶与草木甲坼作对照,认为“凡木之甲坼,皆两叶。此乃木之本体,故肝与之相应”[20]。甲坼指草木发芽时种子外皮裂开,《周易》“雷雨作而百果草木皆甲坼”[21],描绘了春季受雷雨影响,草木花卉开始发芽生长的画面。历代医家对肝脏藏象的描述均离不开春木的形象与特点,其二叶的图像绘制正是春天木甲坼皆两叶的符号表征,以示肝脏的生理机能和特性。另外,肝脏图像之所以绘制为左三叶,右四叶,丹波元胤解释云:“左三叶奇数,从阳之义;右四叶偶数,从阴之义。”[20]自《黄帝内经》始,医家普遍认为肝为“阴中之阳”“体阴而用阳”。叶天士《临证指南医案》载:“肝为风木之脏,因有相火内寄,体阴用阳,其性刚,主动主升。”[22]肝脏位于腹部膈下属阴,又阴血内藏,故云其“体阴”;肝主疏泄,内寄相火,为风木之脏,易动风化火,故云其“用阳”。在中国文化中,奇数为阳,偶数为阴,肝脏图的绘制应是吸收了这一理念,左三为阳,右四为阴,体现了肝体阴用阳的特点。

3 小结

通过对古代肝脏图像的分析,可以看出自《难经》对肝脏进行描述后,历代医家少有质疑,图像绘制多以此为据。自《烟萝图》始,到脏腑图像大量出现的明清时期,历代所绘肝脏图像总体变化较小,均以垂叶状作为肝脏的主要形态,并将其分为七叶。医家所绘肝脏图像与实际解剖相较稍有形变,但其图像特点与实体肝脏特点有所相通。中医理论和象数符号在参与肝脏图像塑造方面亦有重要作用,肝脏图二叶之形、小叶之数分别对应肝应春气、体阴用阳等生理机能和特性。中国古代脏腑图像的绘制对中医基础理论研究具有重要意义,如简单认为其与现代解剖不符,则易忽视图像背后隐藏的中医文化内涵。