强化康复干预联合优质护理对脑梗死偏瘫患者自护能力及肢体运动功能的影响

陈 晨

(鄄城县中医医院康复科,山东 鄄城 274600)

脑梗死(cerebral infarction)为卒中常见类型,是由于脑部血液供应障碍引起的局限性脑组织坏死性疾病,可引发神经功能损害,导致不同程度的认知及肢体功能障碍,严重程度下可发展为偏瘫,对患者日常生活及生存质量造成了极大影响[1,2]。目前,临床多以早期康复训练作为脑梗死偏瘫的主要应对方案,通过肢体的反复练习,提供良好刺激,促进受损运动反射弧的重新建立,最终达到康复目的[3]。在此基础上,临床提出强化康复干预,通过科学、高效的训练方案,加快脑侧支循环的建立,促进其与健侧大脑半球功能的重组,最大限度恢复患肢的残存功能,提高整体康复效果[4,5]。与此同时,配合优质护理的实施,可保障康复训练方案的顺利进行,二者联合可促进患者生活质量的进一步改善[6]。本研究旨在观察强化康复干预联合优质护理对脑梗死偏瘫患者自护能力及肢体运动功能的影响,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019 年6 月-2021 年6 月鄄城县中医医院康复收治的68 例脑梗死偏瘫患者作为研究对象。纳入标准:①经头颅CT、MRI 检查确诊为脑梗死;②单侧肢体存在功能障碍,患侧上、下肢肌力<4 级;③初次发病;④意识清醒,认知正常。排除标准:①四肢瘫痪者;②重要脏器功能受损者;③发病前已存在肢体功能障碍者;④依从性及配合度较差者;⑤严重听力障碍及语言功能障碍者。按照随机数字表法分为对照组与观察组,各34 例。对照组男20 例,女14 例;年龄56~84 岁,平均年龄(62.47±4.59)岁;偏瘫病程1~9 周,平均偏瘫病程(4.12±1.09)周;偏瘫部位:左侧18 例、右侧16 例。观察组男22 例,女12 例;年龄57~83 岁,平均年龄(62.61±4.80)岁;偏瘫病程1~9 周,平均偏瘫病程(4.20±1.11)周;偏瘫部位:左侧17 例,右侧17 例。两组性别、年龄、偏瘫病程、偏瘫部位比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究患者及家属均知情且自愿参与,并签署知情同意书。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用强化康复干预:①被动训练:辅助患者活动肢体关节与肌肉,关节从大到小,活动幅度从小到大依次进行,2 次/d,30 min/次,逐渐减轻辅助力度,并给予适当鼓励,直至患者可自主开展锻炼;②坐起练习:辅助患者进行坐起训练,早期选用60°坐位进练习,随患者恢复程度适当增加难度,后期以90°坐位进行练习,随后进行床边双腿下垂练习,1 次/d,30 min/次,注意循序渐进,为后期站立训练提供基础;③站立训练:当患者可自主完成坐位练习后,即可开展站立训练,搀扶患者靠墙站立,以患者耐受能力为准,观察其有无恶心、头晕等症状,适当延长站立时间,并逐渐转至独立站立训练;训练过程中,康复人员需立于患者患侧,以保证其安全;④行走训练:当患者可独立站立,且换腿承重>50%体质量后,可开展步行训练,着重锻炼患侧膝关节屈肌与踝背肌,指导松开支撑物徒手站立,缓慢原地踏步,待其适应后,逐步向前行走,依据患者实际情况循序渐进;⑤生活能力训练:训练患者使用患侧手进行梳头、进食等操作,并鼓励其自主穿脱衣物,反复锻炼其自我洗漱能力。

1.2.2 观察组 在对照组基础上给予优质护理:①饮食护理:指导患者保持维生素丰富、低脂、低盐、低胆固醇的饮食原则,多食用新鲜蔬菜和水果,减少富含动物油等食物的摄入,鼓励食用植物油,禁止暴饮暴食,控制碳水化合物摄入;②并发症护理:定期更换床单,鼓励患者多配合运动训练,同时加强床上翻身与按摩,促进血液循环,谨防压疮的形成。维持室内空气流通,保持尿管周围皮肤干燥,每日进行膀胱冲洗,避免感染发生,同时指导患者注意饮水,预防便秘的发生;③心理护理:关注患者的情绪变化,给予及时的鼓励与肯定,增强双方沟通交流,帮助患者树立康复信心,提升其依从性。

1.3 观察指标 比较两组运动功能、自护能力、并发症(感染、压疮、跌倒等)、生活质量。①运动功能:采用简化Fugl-Meyer 运动功能评分评估患者运动功能,上肢总分66 分,下肢总分34 分,分数越高表示肢体运动功能越好;②自护能力:采用自我护理能力测定量表(ESCA)与Barthel 指数进行评定,ESCA 量表共172 分,Barthel 指数共100 分,分数越高表示自护能力越强;③生活质量:采用生活质量评分(SF-36 健康调查简表)与脑卒中患者专用生活质量量表(SS-QOL)进行评定,其总分均为100 分,分值越高表示生活质量越好。

1.4 统计学方法 采用SPSS 21.0 统计学软件进行数据处理,计量资料以()表示,行t检验;计数资料以[n(%)]表示,行χ2检验。以P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

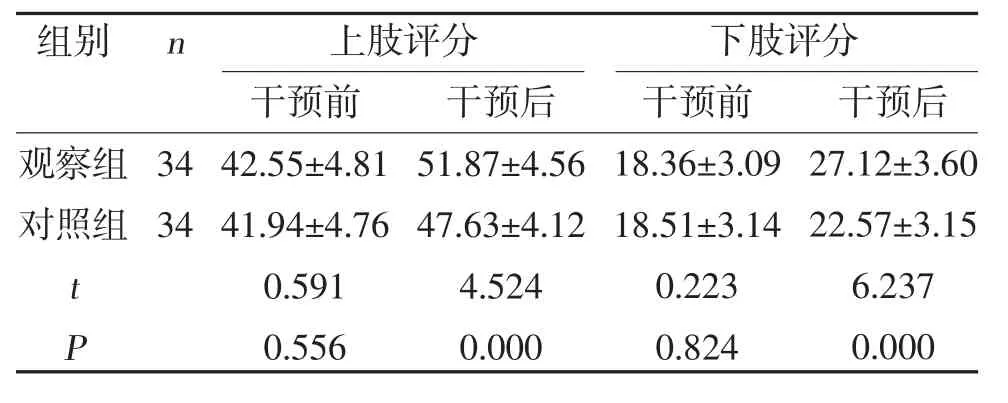

2.1 两组运动功能比较 两组干预后简化Fugl-Meyer上、下肢评分均高于干预前,且观察组高于对照组(P<0.05),见表1。

表1 两组简化Fugl-Meyer 评分比较(,分)

表1 两组简化Fugl-Meyer 评分比较(,分)

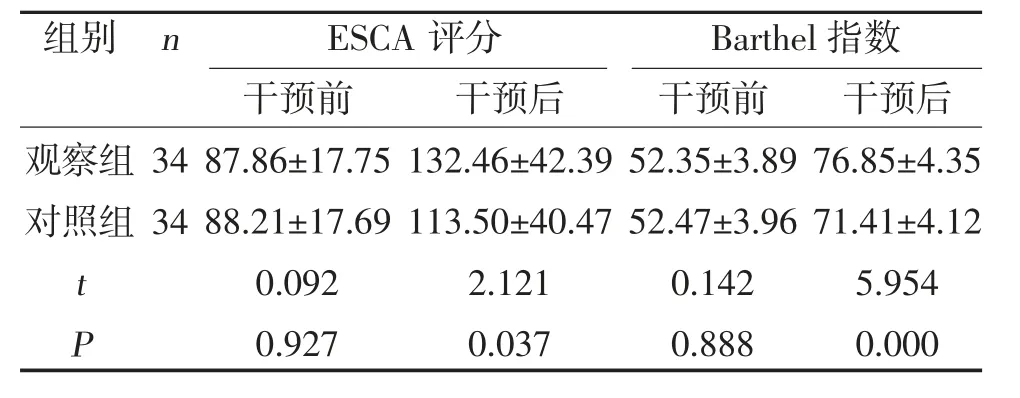

2.2 两组自护能力比较 两组干预后ESCA 评分、Barthel 指数均高于干预前,且观察组高于对照组(P<0.05),见表2。

表2 两组自护能力比较(,分)

表2 两组自护能力比较(,分)

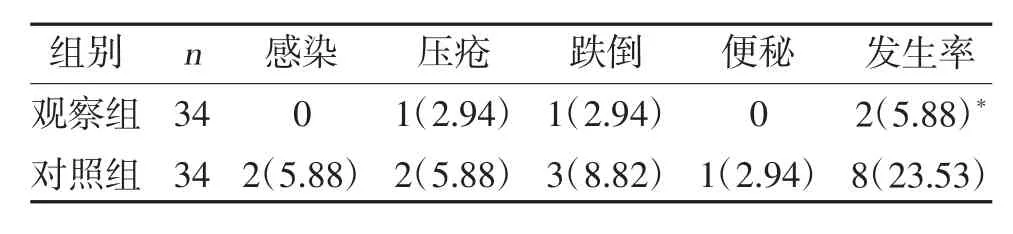

2.3 两组并发症发生情况比较 观察组并发症发生率低于对照组(χ2=4.221,P=0.040),见表3。

表3 两组并发症发生情况比较[n(%)]

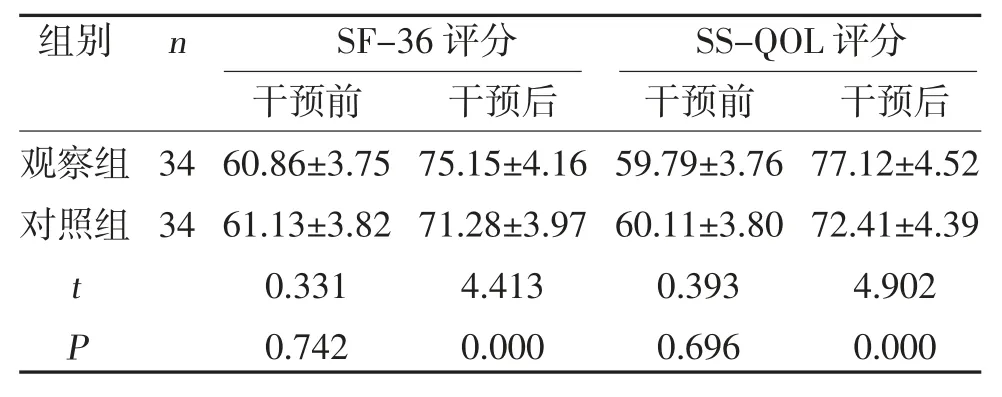

2.4 两组生活质量比较 两组干预后SF-36 评分、SS-QOL 评分均高于干预前,且观察组高于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组生活质量比较(,分)

表4 两组生活质量比较(,分)

3 讨论

偏瘫为脑梗死常见后遗症之一,目前尚无法依靠药物治愈,其早期康复干预是恢复患者肢体功能的主要方式,对其自理能力及生活质量的提升具有重要意义[7]。强化康复干预是在常规训练基础上建立的高效化康复方案,其针对性强,且流程及强度设置更为合理,可进一步促进潜伏通路的启用,刺激突触形成,有助于失神经支配组织重新获得支配,促进病灶代偿功能的重建,最终提高患肢的运动能力[8]。除此之外,患者的心理状态、训练依从性及并发症情况均是影响其康复效果的重要因素[9]。因此,在强化康复干预的同时,实施优质化护理方案,可保证训练方案的顺利进行。

本研究结果显示,观察组简化Fugl-Meyer 上、下肢评分高于对照组(P<0.05),提示强化康复干预联合优质护理可改善患者的肢体运动功能,其效果优于单一康复干预。分析认为,强化康复干预通过被动训练、坐起训练、站立训练、步行训练及生活能力训练等方案,为患者建立了更为科学、高效的康复流程,其循序渐进的练习方式可促进患者肢体功能的快速恢复。而优质护理的应用,大大提升了患者的依从性与康复信心,且充分保证了患者的营养摄入与训练安全,为康复方案的连续进行提供了良好保障。在自护能力方面,观察组ESCA 评分、Barthel指数高于对照组(P<0.05),表明强化康复干预联合优质护理可有效提高患者的自我护理能力,有助于患者独立生活能力的改善,这与其肢体功能的快速恢复存在直接关联[10-12]。此外,观察组并发症发生率低于对照组(P<0.05),表明强化康复干预联合优质护理可减少患者的并发症事件,有效避免了压疮、感染等并发症对患者康复进度的影响,其应用优势明显高于单一康复干预[13]。在生活质量方面,观察组干预后SF-36 评分、SS-QOL 评分高于对照组(P<0.05),说明强化康复干预联合优质护理可提升患者的生活质量。究其原因,强化康复干预可促进患者肢体功能恢复,而优质护理则可顾及患者的生活与心理方面,二者相互配合,有利于患者生活质量的进一步改善。

综上所述,强化康复干预联合优质护理可有效改善脑梗死偏瘫患者的肢体运动功能,提高其自护能力,减少并发症,有助于生活质量的改善。