商代至汉代单辕车辕衡交界处饰件功能探析 *

周默轩

(1. 中国科学院 自然科学史研究所,北京 100190;2. 中国科学院大学,北京 100049)

商代至汉代的马车以独辕双轮车为主,在交通、礼仪、军事等活动中占有重要地位。查阅考古资料可以发现,在商代至汉代单辕车的辕衡交叉处常发现泡饰、蚌贝、铜环等构件,其中包括河南安阳大司空、湖北江陵九店、陕西西安秦始皇陵等诸多重要遗址。众多考古遗存说明此处构件应是古代车上比较重要的装配构件,在古代单辕车的系驾关系中应具有重要的作用。起初,学界对此处构件的功能避而不谈,而随着相关考古发现逐渐增多,考古学家们开始在考古发掘报告中进行一些简单的猜测,称它们为衡饰、辕饰、辔饰等。孙机[1]、刘永华[2]等学者也对此处饰件的出土情况和功能进行了归纳和猜测。但在上述研究中,所用篇幅极短,并未形成系统的梳理、总结和分析,且现有的相关猜测都仍值得商榷。

在现有车马坑考古资料的基础上,笔者系统地梳理了辕衡交叉处所出饰件的规律,结合学界已有研究、力学知识、传统工艺调查和访谈的成果,指出饰件功能研究中存有的疑问之处,否认其为衡饰、辕饰、辔饰、辕衡连接构件等猜测,并且从其位置、形制和发展规律等角度提出研究此处饰件功能的新角度,为古代马车系驾法研究提供新的研究思路。

1 出土饰件特点

1.1 商代至西周饰件特点

商代至西周,辕衡交叉处饰件常见的组合形式有以下三种,出土情况见表1。

表1 商至西周位于辕衡交界处出土饰件分类表

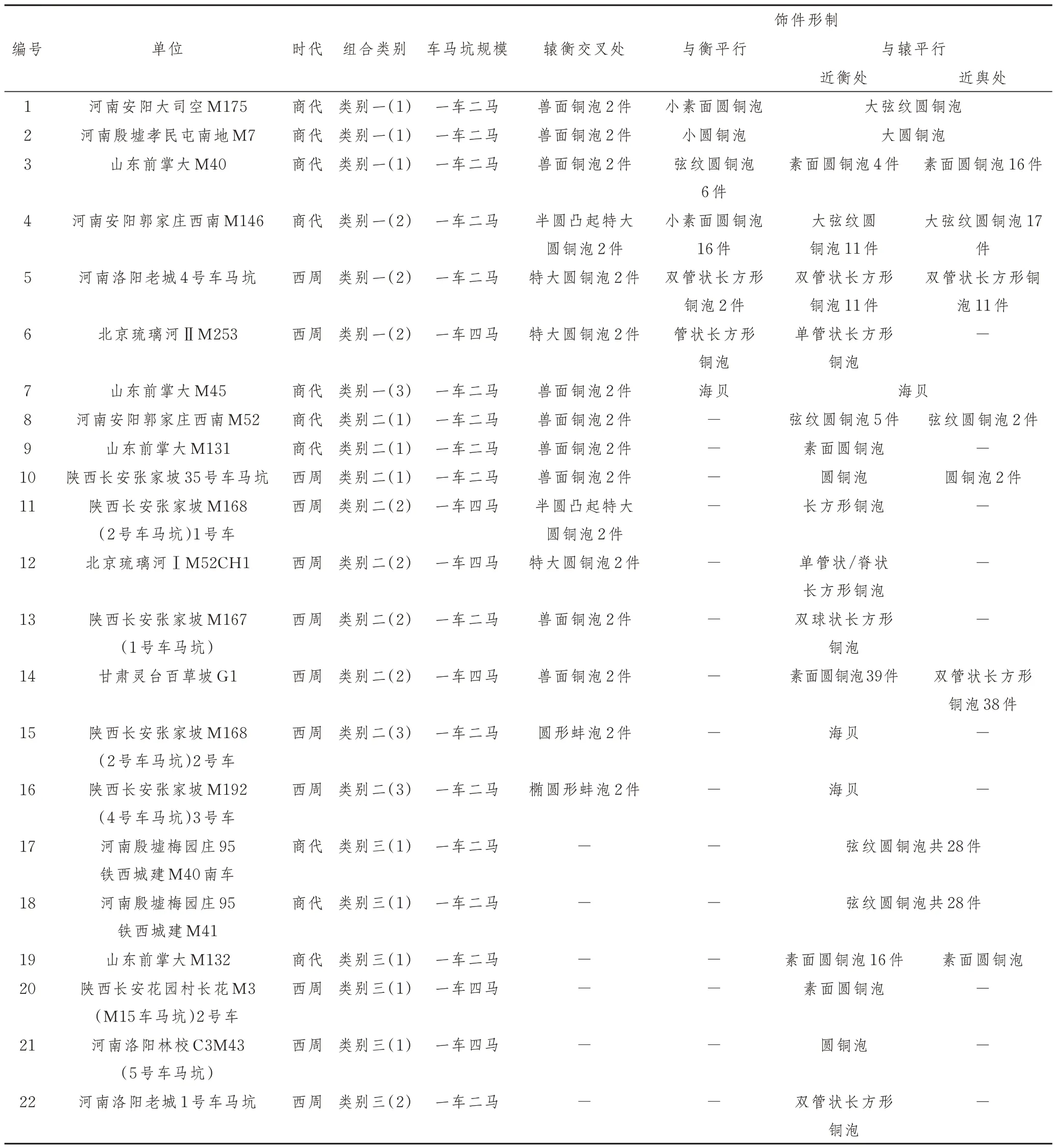

类别一:辕衡交叉处出兽面铜泡或特大铜泡,与辕、衡平行处出铜泡或海贝(图1)。

图1 辕衡交叉处饰件组合示意图(类别一)

(1)辕衡交叉处出兽面铜泡,与辕、衡平行处出圆形铜泡(图1,左)。殷商时期,河南安阳大司空M175[3]的马车在辕槽中及舆前排列有大铜泡32 个,在马头后边有横排的小铜泡,两马头之间有兽面铜泡。河南殷墟孝民屯南地M7[4]中,车衡的中部有两个兽面铜泡和一串小铜泡,辕两侧各有一串大铜泡。山东前掌大M40 车马坑[5]的车衡中部出有兽面铜泡,车衡中部和车辕两侧都有圆形铜泡发现。

(2)辕衡交叉处出特大铜泡,与辕、衡平行处出圆形铜泡(图1,右)。殷商时期,河南安阳郭家庄西南M146[6]马车衡前18 cm 处的辕两侧有一串由铜泡组成的带状饰。此带状饰由2个特大铜泡和16 个小铜泡连缀而成,2 个大铜泡之间有8 个小铜泡,外侧各有4 个排成两行的小铜泡。在车辕北侧,与带状饰中的特大铜泡相连接的还有11 个大铜泡;在近车舆处,也发现了17 个同样大小的大铜泡。

西周时期,河南洛阳老城4 号车马坑[7]车衡内侧的车辕左右有两串铜泡(图2)。其结构是在衡与辕交接处的上方横置两枚长方形铜泡,车辕左右各置一枚特大圆形铜泡,在特大圆形铜泡内横放一枚长方形铜泡,其下相对位置各放一串长方形铜泡,每串11 枚。在车辕的中间部位还有一段铜泡交叉横向放置,亦各11枚。北京琉璃河ⅡM253[8]的墓北壁铜轭下方也发现长方形铜泡数个,横向、纵向都有分布,且有2 枚大饰件在交叉处,但是报告中未详细描述其形制。

(3)辕衡交叉处出兽面铜泡,与辕、衡平行处出海贝。例如山东前掌大M45 车马坑[5]129与衡平行处以及与辕平行且靠近舆的地方发现两组海贝,在马头附近发现两枚兽面铜泡。

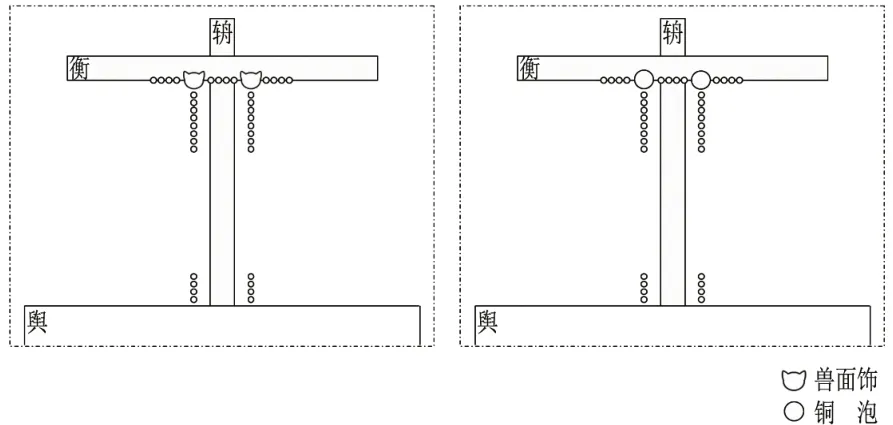

类别二:与衡平行处未见饰件,辕衡交叉处出大铜泡或蚌泡,与辕平行处出铜泡或海贝(图3)。

图3 辕衡交叉处饰件组合示意图(类别二)

(1)与辕平行处出圆形铜泡,辕衡交叉处出兽面铜泡(图3,左上)。殷商时期,河南安阳郭家庄西南M52[6]130的车辕南侧有5 枚圆形铜泡,车辕下有2 枚圆形铜泡,辕衡交叉处有2 枚兽面铜泡。山东前掌大M131 车马坑[5]133车衡中部有两组革带,革带与车辕平行,其上饰有兽面铜泡和圆形铜泡。

西周时期,仍有兽面铜泡和圆形铜泡的组合。陕西长安张家坡35 号车马坑[9]在辕近衡处和近舆的两侧发现圆形铜泡,辕衡交界处出现兽面铜泡。

(2)与辕平行处出长方形铜泡,辕衡交叉处出特大铜泡或兽面铜泡(图3,右上、左下)。长方形铜泡自西周起出现。一是交叉处2 枚特大铜泡与长方形铜泡的组合(图3,右上),例如陕西长安张家坡M168(2 号车马坑)1 号车[10]和北京琉璃河ⅠM52CH1[8]26。二是交叉处2 枚兽面铜泡与长方形铜泡的组合(图3,左下),例如陕西长安张家坡M167(1 号车马坑)[10]150。三是交叉处两枚兽面铜泡与圆形铜泡、方形铜泡的组合。在甘肃灵台百草坡G1[11]中辕木近衡的一侧有圆形铜泡39 件,整体呈交叉状,在辕木中部与辕平行的位置出土38 件长方形铜泡,在辕衡交叉处两侧出土兽面铜泡。

(3)与辕平行处出海贝,辕衡交叉处出蚌泡(图3,右下)。陕西长安张家坡M168(2 号车马坑)2号车[10]和M192(4 号车马坑)3 号车[10]151在车辕两侧的衡上都发现了蚌泡各两件,并在与辕平行位置处发现成串海贝。前者的蚌泡为圆形,后者的蚌泡为椭圆形。

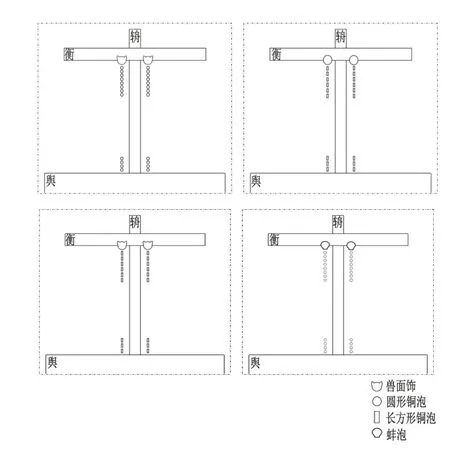

类别三:与辕平行处出铜泡,其他位置未见饰件(图4)。

图4 辕衡交叉处饰件组合示意图(类别三)

(1)与辕平行处出圆形铜泡。殷商时期,河南殷墟梅园庄95 铁西城建M40[12]南车在车辕东西两侧出土28 件弦纹铜泡。在M41 的车辕两侧和车厢内也发现了形制类似的弦纹铜泡,同为28 件,但尺寸稍大。山东前掌大M132[5]134车辕首部两侧各有8 枚一行的革带残留铜泡。

西周时期,陕西长安花园村长花M3(长花M15 车马坑)2 号车[13]辕马马颈旁出土许多圆泡形铜饰物。河南洛阳林校C3M43(5 号车马坑)[14]也在辕衡交界处发现了呈交叉状排列的铜饰,但是并未标明铜饰的具体大小和形制。

(2)与辕平行处出长方形铜泡。河南洛阳老城1 号车马坑[7]中接近衡的辕两侧出有长方形铜泡,但遗迹分布较散乱。

此时出土的饰件形制相似:辕侧或衡侧的圆形铜泡背面都为一道横梁,正面为素面或常有凸起弦纹铜泡,未见其他纹饰。辕衡交叉处的特大圆形铜泡正面为球状凸起,周围有一圈宽边,背后有一横梁。长方形铜泡背面有两道梁,正面有不同形状的凸起,如双管状、单管状、脊状和双球状突起。兽面铜泡为兽面形,有两角,背面有一道梁。

1.2 东周至汉饰件特点

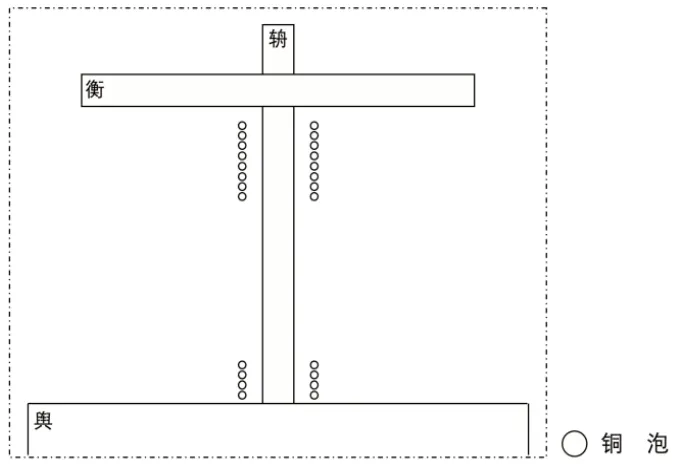

自东周开始,辕衡交界处所出饰件发生了明显的变化,不再出有任何铜泡,而是多种形制的铜环,即类别四,见表2。

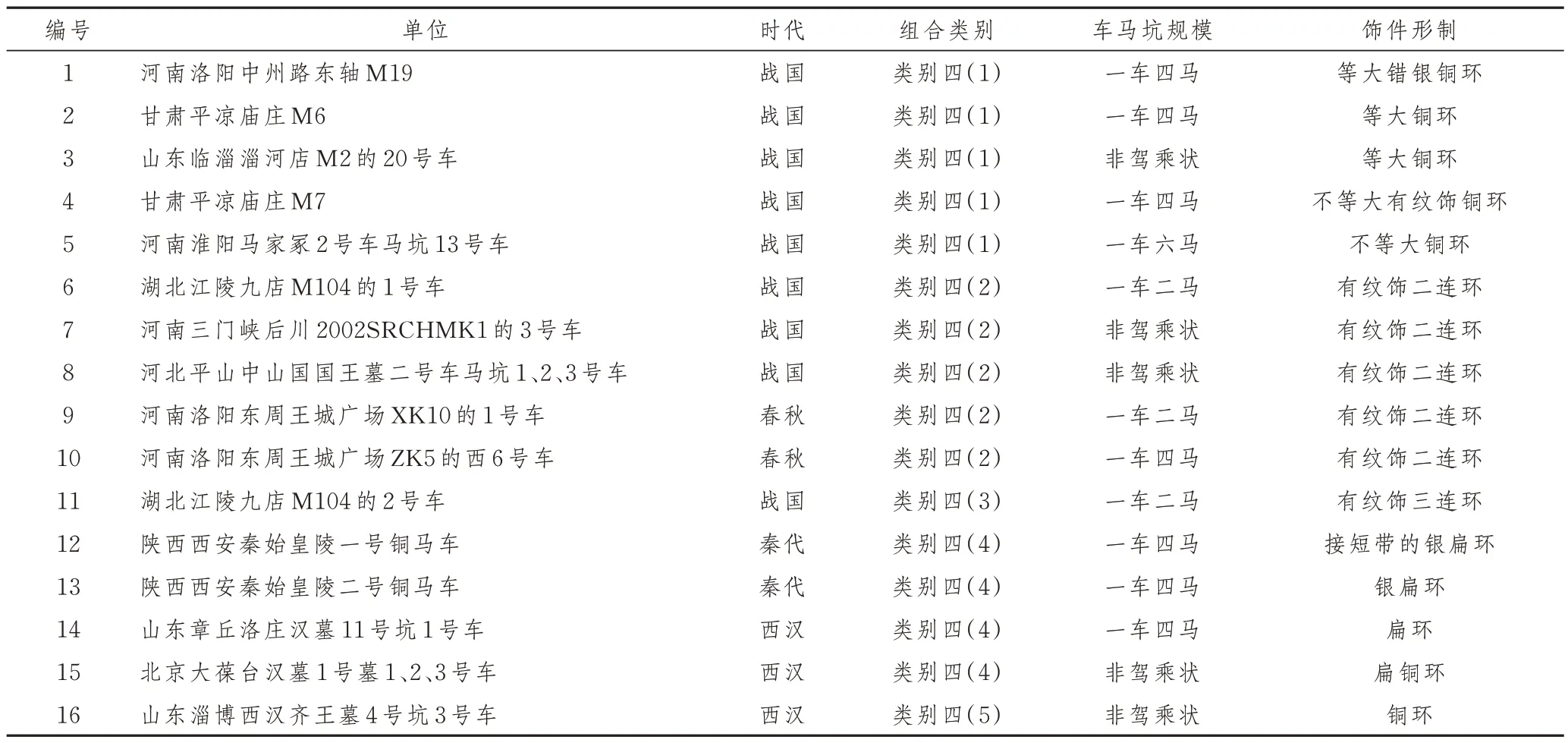

表2 东周至西汉出土的饰件分类表

类别四:辕衡交叉处出铜环。

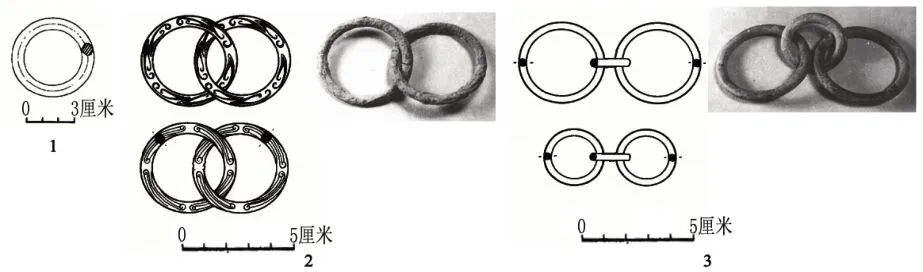

(1)单环(图5-1)。此类最常见,有时两铜环等大,出土于河南洛阳中州路东轴M19,[15]甘肃平凉庙庄M6[16]和山东临淄淄河店M2 的20 号车[17]。有时两铜环不等大,如甘肃平凉庙庄M7[16]和河南淮阳马家冢2 号车马坑13号车[18]。

图5 辕衡交界处出土铜环

(2)二连环(图5-2)。出土于湖北江陵九店M104 的1 号车,[19]河南三门峡后川2002 SRCHMK1 的3 号车,[20]河北平山中山国国王墓二号车马坑1、2、3 号车[21]。河南洛阳东周王城广场XK10 的1 号车和ZK5 的西6 号车[22]出土的二连环,大环截面为椭圆形,小环截面为圆形。

(3)三连环(图5 - 3)。如湖北江陵九店M104 的2 号车[19]出有铜制素面深绿色三连环,由两大一小的3 个圆环套连,其中2 个大环同大。

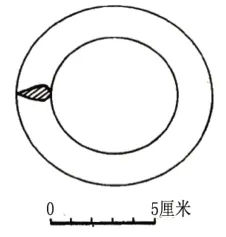

秦汉时期此处出土的依旧为铜环,但是形制归于统一,目前所见都为单环。

(4)瓜子形截面单环(图6)。例如秦始皇陵一号铜马车[23]和二号铜马车[23]146所出的银环,银环形制相同,环体扁平,内厚外尖。而与二号车银环不同的是,一号车的银环上各有一对折钮鼻,钮鼻外端接有一段很短的带状断头。但是由于钮鼻末端的绳带缺失,所以不知其具体的连接关系。另外山东章丘洛庄汉墓11 号坑1号车[24]和北京大葆台汉墓1 号墓的3 辆车[25]也都发现了此类截面为瓜子形的铜环。

图6 北京大葆台汉墓1 号墓出土铜环[25]88

2 饰件已有相关研究及探讨

2.1 商代至西周饰件功能

商至西周时,与衡平行的饰件常被判断为衡饰,在许多考古报告中也会将兽面铜泡作为衡饰进行描述。与辕平行的饰件常被判断为辕饰或辔饰,其中以辔饰居多,将其认为是与辔有关的饰物或是与辔相连。但笔者认为,这些饰件并非用于装饰衡、辕,也并非辔饰。

首先,饰件背部的横梁与木质结构难以进行有效的连接。秦始皇陵铜马车是保存较好的研究马车的材料,在铜马车的骖马韅带和韁带中也有铜泡。结合铜马车同坑木车①指1978 年7 月在秦始皇陵封土西侧78LYL3 陪葬坑Ⅱ区的车马坑中发现的两乘木车。木车的车、马、御官均为木质,大小为实用车的二分之一,其考古发掘资料尚未发表,出土器物收藏于秦始皇帝陵博物馆。的考古遗存可以看出,铜泡后面的横梁是为固定皮带与铜泡而设。早期的铜泡也作为络饰固定在绳带上使用。各类铜泡的背面都有一道或两道横梁,用这样的结构嵌入木头进行装饰显然是不合理的。其次,铜泡、蚌泡若是通过绳带绑结在衡、辕上,或是先固定在皮条上,之后再缠于车衡或车辕上也都会遇到相似的问题。由于衡或辕的截面有弧度,而铜泡本身又有一定的厚度和硬度,因此不能做到与衡完全贴合。另外衡和辕的直径通常在10 cm 左右,衡和辕附近所出土的饰件大小不一,越大的饰件越无法贴合有弧度的辕和衡,此类无法紧密连接的情况便会使得铜泡容易脱落。同理,在此位置常出的蚌泡和海贝也都会遇到这一问题。也可参见甘肃马家川马家塬墓地的案例,其中有较明确的鋄金银铁车衡饰,以车辕为中心,左右两侧各3组(图7)。在该案例中的车衡饰背面并无横梁,呈瓦状,“上、下扣饰于衡上”[26]。车辕辕面上布有用薄金片和银片剪裁、镂刻成型的装饰,这种片状物可以很容易与弯曲的木质结构贴合,更具实用性,且正面纹饰繁复,符合装饰华丽美观的要求,与在此处常见的仅有简单弦纹装饰的铜泡形制区别较大。

图7 甘肃马家川马家塬墓地M14 的1 号车车衡、轭、辕出土情况[26]104

用金属装饰木头常会采取以下三种办法:一是将金属构件套入木质构件中,如马家塬衡饰;二是采用金属贴片的方式,如马家塬的车辕饰;三是在金属背面做钉嵌入木头内,如门钉等。背面带横梁的铜泡并不能很好地固定在木头上,因此排除了饰件为衡饰或辕饰的可能性。

另外还有许多学者认为与辕平行位置处出土的泡饰为辔饰。目前,学界对于马身长的研究不足,辔绳的保存状况较差,且辔绳从马嘴角连于御者手中的过程中会穿过许多其他构件而增长辔绳所需长度,并不能用马身长完全判断出辔绳的尺寸。借由秦陵两驾铜马车的数据可知,每条辔绳长为197.8~270 cm,由于铜马车为整车大小的二分之一,对应在实用车中辔绳的长度为395.6~540 cm。假设辔绳由牛皮制成,这样体量的辔绳重量会达到每根近1 kg,现代用麻绳做的缰绳也在每根1 kg 左右①依据笔者2021 年4 月7 日对陕西赶车师傅雷警惕的采访。雷警惕,1954 年生人,有50 多年丰富的赶车、套车经验。,辔绳已经具有一定的自重。若是辔绳上再用铜泡进行装饰会进一步增加绳带的重量,铜泡间会在操作缰绳时相互碰撞,加剧磨损。辔绳自重过重会消耗御者拉拽的力,不能将力完全传递给马,不利于马感知御者的意图。由此也基本排除了其为辔饰的可能性。

2.2 东周至汉代饰件功能

东周至汉代,辕衡交叉处构件的功能常有以下4 种猜测。

(1)辕衡连接构件。例如在河南三门峡后川2002SRCHMK1 的考古报告中判断其“ 可能是辕衡连接的构件”[20]。山东章丘洛庄汉墓11 号坑1 号车的发掘报告中认为此处的扁圆环是“将辕与衡更加牢固地捆扎在一起而设的构件,同时也有装饰作用”[24]。

考古遗迹中发现多处用皮条固定辕衡的遗存,在秦陵铜马车中也可以清楚地看到辕衡间用铜铸纹饰模拟皮条捆扎的痕迹。显而易见,二连铜环无法直接作为辕和衡的连接构件,不能直接起到固定、约束的作用。从秦陵铜马车的铜铸结构中可以看出银环是通过皮条绑系在辕衡交界处,同时皮条还固定住了辕与衡。皮条本身就可以固定辕与衡,并不需要铜环的辅助,即皮条固定住了环、辕和衡,而非环固定住了皮条、辕和衡,因此以环作为辕衡连接的构件并无道理。

(2)穿服马内辔的构件。如孙机认为“服马内辔相交叉以后曾自此二环中穿过”[1]。

首先,此二环与轙环在位置上相差不大。即若辔从圆环中穿过与从轙环中穿过的角度变化亦不大(通过秦始皇帝陵二号铜马车相关数据估算此角度差仅为7 度左右,加之辔绳并非绷直状态,此角度可能更小),且不会因为穿过构件的不同而对其他结构发挥作用时产生阻碍。轙环已经确定为穿辔使用,则并不需要再于辕衡交界处另设位置相似的圆环穿辔。其次,银环虽然绑缚在固定辕衡的绳带上,但是仍有一定的活动空间。若辔绳穿过银环使用,则在操作辔绳时很容易使银环绕绳带的钮鼻活动。这不仅会磨损绳带的钮鼻,还增加了辔绳的活动空间,不利于将力集中至马嘴以传递御者意图。最后,马车上圆环的功能主要起穿绳作用或固定作用。秦始皇陵一号铜马车留有绳头,绳带是固定在环上的,而并非穿过银环。无论是秦始皇陵铜马车,还是现代马车都未曾见兼具穿绳和固定两种功能的环,这也是由于圆环本身较灵活的特点所决定的。穿绳所用之环可以使环中之绳在环内空间中灵活活动,固定所用之环可以使固定在环上的绳带绕环径灵活活动。但是若两种功能兼具,则会在使用不同功能时相互影响,不利于圆环发挥其特点。

由以上三点综合判断此处圆环并非为穿服马内辔所设。

(3)与不同数量的马驾车有关。例如在山东临淄淄河店M2 的20 号车辕衡相交处发现了单环铜环,考古报告中判断其“应与左右两骖马驾车有关”[17]。刘永华[2]则认为这两个环是四马挽驾变为双马挽驾时所要利用的构件,即四马挽驾时闲置的备用装置。

自商代起,两马驾车居多数,西周开始出现确切的四马驾车证据。四马驾车与二马驾车系驾法之间的区别并不明朗,但从秦陵铜马车的系驾结构来看,若将骖马的靷绳去掉,服马也可以正常驾车,并不需要利用辕衡交叉处的银环。从田野调查来看,单马驾车与多马驾车的区别是将除辕马(两辕之间的马)之外的马通过绳套连于车轴,除去连于其他马匹的绳带后便可以用一匹辕马正常驾车。由此,笔者认为,在四马变为二马时,系驾构件并不需要重新穿结,只需要把连于骖马的多余绳带取下即可。这样,圆环仍然闲置,与二马或四马驾车并无关联。

(4)与韁绳末端相连。韁带套在骖马马颈,一端环套在马颈上,另一端系结于相邻服马的轭首和衡上,用以防止骖马逃逸。在《秦始皇陵铜马车修复报告》中认为:“此处环应与韁绳的末端银环有连接关系。因为早期清理时韁绳头处尚存有铜链,可与此处大银环相接。将韁绳连接到辕上后,可以确保骖马在任何状态下都不可能逃逸。”[27]但是这种说法在《秦始皇帝陵出土一号青铜马车》中就被否定:“缰绳已采用‘码头绳结’的方式缚于轭、衡的交叉处,这种缚结方式只会越拉越紧,并不容易松开。如果再将韁绳的绳头结于衡后的银环,似乎有画蛇添足之嫌。”[28]因此铜环与缰绳末端相连的说法也遭到了反驳。

3 饰件功能分析思路

3.1 商至西周饰件功能分析思路

笔者认为商至西周时期,辕衡交叉处的铜泡并非连接于刚性的木质材料,而是连接于绳带的装饰物。但是对绳带的位置和用途仍有疑问,可从以下三个方面进行更深入的思考。

首先,考虑铜泡与辕衡的位置关系。虽然在上文的讨论中将饰件分为与衡平行和与辕平行的两部分,但是所谓的“平行”仍受到许多条件的限制。在考古遗存中发现的这些饰件很难判断出其原始位置是否真的与辕或衡平行。它们很可能并非紧贴于辕、衡放置,饰件与辕或衡之间仍有一定距离。其中与辕平行的饰件还存在左右两组饰件明显呈相交状的情况,如陕西长安张家坡M168(2 号车马坑)[10]、北京琉璃河ⅡM253 墓北壁的马车饰件[8]、河南洛阳林校C3M43(5 号车马坑)[14]等。这为此处饰件对应在实用马车中的使用位置提出了更多可能性。

其次,判断辕衡交界处与辕平行的饰件末端的连接位置。与辕平行位置出土的饰件多分为两段,一段在辕衡交叉处的辕两侧,另一段在舆前的辕两侧。许多将与辕平行的饰件判断为辔饰也是以这两处的饰件相连且从辕衡交界处一直延续到舆前为依据。但是这两段有可能并非同一根绳带,这对判断绳带位置也会产生影响。从甘肃灵台百草坡G1[11]可以看出,在辕木近衡处出土的是圆形铜泡,辕木中部与辕平行的位置出土的是长方形铜泡,两段的饰件不同可能代表这两段并非同一根绳带。即使这两段的饰件相同,也会有相同的饰件出现在不同绳带上的情况。例如在秦始皇陵铜马车中,勒带和韁带中都用到了相似的金银管,在韁带和骖马韅带中出现了相近的金银铜泡。因此需要将近衡处和近舆处辕两侧的饰件是否相连进行分类判断。

最后,判断此处绳带的装饰功能更强。目前无法仅通过马车的出土遗存完整地还原出马车的所有系驾构件,其原因有二:一是遗迹腐朽难辨,并非所有马车上的绳带都有保存较好的饰件。从秦始皇陵铜马车也可发现不是所有绳带都有饰件,且有饰件的绳带一般位于马首处或外侧骖马马身这样引人注目的位置。饰件本身可以增加绳带的自重,还能有效地固定绳带,使其不会移动。没有经过金属装饰的绳带强度更高,更能有效地承力曳引。有饰件的绳带常紧贴于马身,这样可以使得构件在马车运动时保持相对固定,不致饰件间的摩擦损耗。由此可以从此处绳带装饰饰件导致其功能更加偏向于装饰及固定作用来进行分析。

3.2 东周至汉代饰件功能分析思路

从出土资料来看,东周至汉代铜环位置较明确,但是其功能并不明朗,可从以下三个方面进行分析。

首先可以关注铜环的位置。由秦陵铜马车中铜环的位置(图8)可以看出,铜环位于辕衡交叉处辕的上方、衡的后方。笔者曾猜测,当车辆遇到泥泞路况时车轮容易陷入泥中,这两个铜环或许是为了将车辆从泥泞中拉出而设。可以在两环上拴系绳带连接更多马匹从而将车拉出,两环的对称设计也符合力平均分配的原理,这样在操作时不会使车辆倾覆。但是拴马拉车需要向前的力,两环设置在衡的前方应该更加合理,由于现有考古资料中可发现两环在衡后,故而将此猜想排除。两环之间的轙更可能承担这样的功能。

图8 秦始皇陵一号铜马车铜环实物图[28]61

其次可以关注铜环的发展。商至西周在辕衡交叉处的辕两侧常设有大铜泡、大蚌泡或兽面铜泡。自东周时,此处饰件变为铜环,并由多连环发展为较固定的单连环,由泡饰变为铜环可能在功能上仍有延续,由多连环变为单环可能是结构逐步简化的结果。多连环往往是为了延伸单环进行固定(图9)或是为了调整绳带所需系结及穿过的位置(图10)而设。由多连环稳定为单环的变化说明单环足以完成绳带系结、穿系的需要,不再需要设置多连环这样复杂的装置,甚至多连环可能阻碍了这一结构更好地发挥作用。

图9 河北张家口木车辕上绳带与辕之间的连环

图10 河北张家口木车小鞍上穿辔用的连环

最后可以关注铜环的截面。秦汉时期铜环已经稳定为单环,在河南洛阳中州路东轴M19[15]、秦始皇帝陵两驾铜马车[28]以及山东章丘洛庄汉墓11 号坑1 号车[24]中的铜环都为扁环,截面为瓜子形。圆环内厚外窄的结构会使绕于环上的绳带在受力时随受力方向改变圆环方向,该设计应该也是为了更好地发挥此构件的功能。

4 结语

文章分析了商代至汉代辕衡交叉处饰件的出土形制规律,商至西周时期在辕衡交界处常出有特大铜泡、兽面铜泡或蚌泡,在与衡、辕平行处常出铜泡或海贝。前人研究中将其判断为辕衡饰件或辔饰,但从装配和使用角度进行分析都有其不合理之处。

东周时期在辕衡交界处常出有各类铜环,至秦汉时期稳定为瓜子形截面的单环。前人的判断主要有当作固定辕衡的构件、适用于不同马数使用的构件以及连接韁绳末端的构件等,但同样都存有疑问。对于前人研究中的待商榷之处笔者一一作出了分析。遗憾的是,由于缺乏更多的出土资料,国外马车中也未见有类似结构以提供研究思路,分析此处饰件具体功能的条件仍不具备。虽然在辕衡交界处一直有饰件发现,但目前仍不能确认商至西周的铜泡与东周至汉代的铜环功用之间是否具有连续性。然而笔者从饰件与辕衡的位置关系、饰件的连接位置、饰件形制的发展变化等角度出发,为此处饰件功能分析提供了更多思路以待后人研究。