国有企业“轻装上阵”是否有助于提高创新水平?

袁淳 崔怀谷

摘 要:以国有企业分离“三供一业”社会职能为准自然实验,实证检验国有企业分离“办社会”职能对企业创新的影响。研究结果发现:通过分离“三供一业”社会职能,国有企业的创新水平得到显著提高;机制分析发现,分离“三供一业”社会职能通过更多的研发资金投入和更多的研发创新人员以及更高的薪酬契约有效性和更低的代理成本进而提高企业创新水平;异质性分析发现,分离“三供一业”社会职能对企业创新的影响在企业规模较大、分析师关注度较高、劳动密集型行业以及欠发达地区更强;进一步的经济后果检验表明,分离“三供一业”社会职能通过提高企业创新水平,进而提高国有企业的盈利能力和生产效率。

关键词:国有企业;企业办社会;“三供一业”改革;企业创新

中图分类号:F276.1 文献標识码:A 文章编号:1003-7543(2023)04-0111-17

国有企业高质量发展对于我国经济的高质量发展具有重要影响。随着国有企业改革的不断深化,国有企业的经济效益正在稳步提升。然而,由于计划经济时期的历史遗留问题,国有企业承担着大量与自身生产主业不相符的社会职能,这些社会职能一般包括生活服务职能、教育职能、医疗服务职能、市政公共服务职能等,这种现象一般被称为“国企办社会”。随着社会分工水平以及城市公共服务能力的提升,承担着大量社会职能的国有企业难以集中精力聚焦主业,同时还需要承担大量与自身主业无关的非经营责任或政策性负担。这不仅导致国有企业每年需要承担大量费用,而且分散了企业的经济资源与高管的精力,导致国有企业生产效率下降。

在各项社会职能中,国有企业承担职工家属区的“三供一业”职能(即由企业负担职工家属区的供热、供电、供水、物业这四项基础生活服务)是“国企办社会”中负担最重的一项。“三供一业”社会职能不仅涉及的国有企业数量最多,而且直接关系到企业职工的福利以及相关“三供一业”从业人员的就业安排,同时分离“三供一业”社会职能需要支付大量的移交改造费用。为推动“三供一业”分离改革,国务院国资委最早于2012年在黑龙江开始试点中央企业移交“三供一业”的社会职能,并于2014年4月印发《关于推进驻河南省、湖南省和重庆市中央企业分离移交“三供一业”工作的指导意见》,进一步推动在河南、湖南以及重庆的中央企业分离移交“三供一业”的社会职能;2016年6月,国务院国资委和财政部发布《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),要求2018年年底前基本完成“三供一业”移交工作,2019年起国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。国有企业“三供一业”分离改革是国有企业分离“办社会”职能改革中具有重要影响力的一环,其试点改革的推进为研究国有企业分离“办社会”职能的经济后果提供了合适的研究场景,有助于因果关系的识别。

企业创新引发的技术革新对于提高企业生产效率和盈利能力具有重要作用,同时也是促进国家经济增长的关键因素[1]。而国有企业分离“办社会”职能改革的目的就在于降低国有企业负担,提高经营效率,促进国有企业的高质量发展。那么,以分离“三供一业”社会职能为代表的分离“办社会”职能改革是否有助于提高国有企业的创新水平?本文通过手工收集我国沪深A股国有上市公司分离“三供一业”社会职能的具体时间,构建双重差分模型实证检验国有企业分离“三供一业”社会职能对国有企业创新水平的影响。

一、相关文献综述与研究假设的提出

(一)相关文献综述

国有企业改革是我国经济体制改革的重要内容。现有关于国有企业改革的研究主要探讨了混合所有制改革、国有资本运营改革、董事会改革、管理层与员工激励改革、利润分配改革等对国有企业经营活动、资本配置效率、创新水平的影响,鲜有实证研究对国有企业分离“办社会”职能的影响进行分析。

国有企业“办社会”本质上是承担了原本由政府或其他企事业单位负责的部分职责,进而形成了与企业主业经营活动无关的非生产性职能,属于社会性政策负担的一部分。而国有企业政策性负担的形成一方面离不开政府在多元目标下干预企业经营决策,另一方面也与国有企业高管的晋升与考核所产生的激励相容机制有关[2]。为保证承担政策性负担的国有企业继续生存,政府必然会对这部分企业提供补贴、税收优惠等,甚至会兜底企业出现的亏损,最终形成预算软约束的问题[3-4]。虽然承担政策性负担为国有企业带来了大量的优惠政策,但也损害了国有企业的经营效率。过多的政策性负担需要耗费大量的经济资源,降低了企业的经营业绩与股票回报[2],导致国有企业出现冗余人员[5];此外,由于信息不对称与代理问题的存在,政府难以分辨国有企业的经营亏损是由于高管不努力造成,还是由于所承担的政策性负担过重所造成,最终难以对国有企业高管提供对业绩敏感性更高的薪酬激励合约[6]。现有研究大多采用超额雇员作为衡量企业政策性负担的代理变量,而企业的劳动力雇佣决策不仅受到政策性负担的影响,而且受到企业的外部融资环境、高管能力、劳动力成本等因素的影响,因而存在因遗漏变量或反向因果导致的内生性问题。

(二)研究假设的提出

与其他经营活动相比,创新是企业获得竞争优势的主要方式之一。然而,企业创新活动具有长期性、高不确定性的特点。这使得创新活动需要企业的长期支持,且面临着创新失败的压力,可能导致企业创新能力和创新意愿的不足。由于国有企业承担了较多的社会负担以及激励机制不完善等[7],其创新水平往往低于非国有企业,造成国有企业难以公平参与市场竞争。基于此,本文从企业创新角度,分析分离“三供一业”社会职能的经济后果。本文认为,国有企业通过分离“三供一业”社会职能有助于提高其创新水平。具体分析如下:

第一,分离“三供一业”社会职能有助于减轻企业负担,增加创新所需的资源要素,提高国有企业的创新能力。具体而言,国有企业承担的“三供一业”职能是国有企业“办社会”中负担最重的一项社会职能,不仅每年需要为企业职工家属区的“三供一业”业务提供大量补贴,而且要维持“三供一业”提供部门的超额雇员以及日常基础设施的投资与维修。因此,国有企业每年承担的“三供一业”社会职能占用了一部分经营资金,同时企业内部“三供一业”部门的冗余人员也占用了一部分员工编制。而分离“三供一业”社会职能要求国有企业将原本自己负责的“三供一业”职能以及对应的资产移交给当地政府或者公共服务机构,同时也要多渠道安置有关“三供一业”部门的从业人员。这一方面有助于降低国有企业每年承担的非生产性费用以及非生产性固定资产的投资与维修,另一方面也有助于减少一部分与企业主业无关的超额雇员。如此,国有企业可将更多的经济资源保留在企业内部,缓解资金约束,增加研发投入,同时也能雇用更多的创新人才,为企业创新提供更多的资源要素支持,进而提高企业创新水平。

第二,分离“三供一业”社会职能有助于明确经理人的经营责任,强化国有企业的薪酬激励机制,降低代理成本,提高国有企业的创新水平。以“三供一业”为主的社会职能加重了国有企业的政策性负担,而过多的政策性负担会模糊国有企业经理人在企业经营中的责任,减少经营业绩在经理人考核中的作用[8];同时由于国有企业以内部人控制为主的代理问题的存在,经理人更容易出现过度投资、权力寻租和在职消费等道德风险行为,并将经营过程中可能产生的亏损归因于所承担的社会职能过多。因此,承担较重的政策性负担导致国有企业经理人难以分享提高企业经营业绩而获得的收益[9],不仅增加了经理人的非经营性负担,而且降低了经理人开展更多以高风险和高收益为主要特征的研发创新项目的意愿。分离“三供一业”社会职能,有助于减少国有企业的非经营性负担,进一步树立经理人的主业意识、明晰经营责任,将国有企业经营业绩与经理人的薪酬契约挂钩,减少经理人的过度投资、在职消费、享乐行为等代理问题,调动经理人从事企业研发创新活动的积极性。

基于以上分析,提出如下假设:

假设H1:分离“三供一业”社会职能,提高了国有企业创新水平。

二、研究设计

(一)模型设定与变量定义

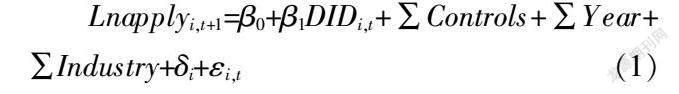

参考Bertrand & Mullainathan[10]以及Beck等[11],本文通过模型(1)来检验分离“三供一业”社会职能对企业创新的影响:

在模型(1)中,被解释变量(Lnapplyi,t+1)为企业创新水平,参考郝项超等的研究[12],本文使用企业专利申请数量的自然对数来衡量企业创新水平,同时考虑到在分离“三供一业”社会职能时不同时间长短的影响,本文使用企业下一期专利申请数量的自然对数来衡量企业创新水平。同时,根据《专利法》将专利分为发明专利、实用新型专利和外观设计专利,本文进一步设置发明专利申请(Lniapply)以及实用新型和外观设计专利申请(Lnudapply)作为被解释变量带入模型(1)中。DID表示国有企业是否移交“三供一业”社会职能,如果国有企业在某年分离移交“三供一业”社会职能,则当年及之后的年份为1,否则为0。对于假设H1的检验,本文主要关注变量DID的系数β1,如果β1显著为正,就表明分离“三供一业”社会职能提高了国有企业的创新水平。

此外,模型(1)中还加入了固定效应与控制变量。在固定效应方面,由于企业创新水平以及企业是否提供“三供一业”社会职能在很大程度上与其所处的行业以及企业个体均有显著相关性,同时为了控制宏观层面其他因素的影响,本文在模型(1)中分别加入年度固定效应(Year)、行业固定效应(Industry)以及企业个体固定效应(δi)。在控制变量方面,参考He & Tian的研究[13],本文从企业财务经营状况和治理水平两个方面控制了可能影响企业创新水平的主要因素,其中与财务经营状况有关的包括企业规模(Size)、资本结构(Lev)、盈利能力(Roa)、现金持有(Cash)、存货占比(Inventory)、固定資产(Ppe)、经营现金(Cfo)、投资水平(Capexp)、研发投入(R&D)、投资机会(TobinQ),与治理水平有关的控制变量包括国有企业级别(LocalSOE)、股权集中度(Top10)、两职合一(Dual)、股权制衡(Stkba)、两权分离度(Seperation)、董事会独立性(Indep),同时考虑到国有企业为本单位职工提供“三供一业”社会职能可能与职工的薪酬水平、职工人数等因素相关,而这些因素也会影响企业创新水平,因而本文进一步控制了薪酬水平(Salary)、职工人数(Labor)、退休人数(Retire)。所有变量的具体定义见表1。

(二)样本选择

“三供一业”分离移交改革始于2012年对驻黑龙江省的中央企业的改革,然后在2014年扩大到驻河南省、湖南省和重庆市的中央企业,最后于2016年开始在全国展开。尽管《指导意见》要求各地区在2018年年底前基本完成“三供一业”的分离移交工作,并从2019年起国有企业不再以任何方式为职工家属区承担“三供一业”相关费用,但在实际工作执行过程中,由于不同地区与企业的特殊性和复杂性,各地区实际完成“三供一业”改革的进度不一。因此,为了更加准确识别企业移交“三供一业”社会职能的时间,本文通过巨潮资讯、国务院国资委官网、百度搜索等方式手工获得企业移交“三供一业”资产的时间来确定每家国有企业“三供一业”的改革时间。在本文样本中,共有253家国有上市企业受到“三供一业”改革的影响,其中华电能源最早开始进行“三供一业”改革,2017年和2018年进行“三供一业”改革的企业占比最多,达到60%以上。本文以2010—2021年沪深 A股国有上市企业为研究样本①,以其他没有进行“三供一业”改革的国有企业为对照组,在剔除金融类上市公司、剔除ST、*ST样本后,最终得到10 976个公司年度样本。为消除极端值对研究结果的影响,本文对所有连续变量在1%和99%分位数上进行缩尾。国有上市公司的专利数据来自国泰安数据库以及通过手工收集进行补充,股票交易数据、公司财务数据来自国泰安数据库。

三、实证结果与分析

(一)描述性统计

表2为描述性统计结果。可以发现,企业专利申请(Lnapply)的均值为2.662,标准差为2.039;发明专利申请(Lniapply)的均值为1.979,标准差为1.834;实用新型和外观设计专利申请(Lnudapply)的均值为2.156,标准差为1.874。这表明,样本中国有企业的创新水平存在较大差异。此外,样本中有约7%的样本受到“三供一业”改革的影响;其他变量的描述性统计不再赘述。在未列示的均值差异检验中,企业专利申请(Lnapply)、发明专利申请(Lniapply)、实用新型和外观设计专利申请(Lnudapply)、研发支出(R&D)均在改革后出现了显著增加;此外,改革后固定资产(Ppe)和投资水平(Capexp)均出现了显著下降,这可能是国有企业移交“三供一业”资产以及非生产性投资支出减少导致的。在未列示的相关性分析中,双重差分变量(DID)在1%水平下与企业专利申请显著正相关。该结果初步说明了“三供一业”改革后国有企业创新水平显著提高。

(二)回归结果与分析

表3(下页)为分离“三供一业”社会职能是否影响国有企业创新水平的回归结果,其中列(1)和列(2)的被解释变量为企业专利申请(Lnapply),列(3)和列(4)的被解释变量为发明专利申请(Lniapply),列(5)和列(6)的被解释变量为实用新型和外观设计专利申请(Lnudapply)。由列(1)和列(2)的回归结果可以发现,加入控制变量前后,双重差分变量(DID)的系数分别在5%和1%水平下显著为正,表明相对于其他国有企业,承担“三供一业”社会职能的国有企业在分离“三供一业”社会职能后创新水平显著提高,即分离“三供一业”社会职能有助于提高国有企业的创新水平。在列(3)至列(6)的回归结果中,双重差分变量(DID)的系数均在1%水平下显著为正,表明分离“三供一业”社会职能有助于促进企业各类专利申请。以上结果表明,分离“三供一业”社会职能有助于促进国有企业创新水平的提高,实证结果支持了假设H1。在经济意义方面,相较于其他国有企业,承担“三供一业”社会职能的国有企业在分离“三供一业”社会职能后,企业总体的专利申请上升了6.58%,具有一定的经济显著性。

(三)稳健性检验

1.平行趋势检验

本文使用双重差分模型进行检验,而使用该模型的一个重要前提是对照组和实验组满足平行趋势假设。因此,参考Bertrand & Mullainathan的方法[10],本文使用以下模型进行检验:

在模型(2)中,本文将模型(1)中的双重差分变量(DID)替换为窗口期哑变量(Ds),分别包括改革前第四年及以前(D-4+)、改革前第三年(D-3)、改革前第二年(D-2)、改革当年(D0)、改革后第一年(D1),改革后第二年(D2)、改革后第三年(D3)、改革后第四年及以后(D4+)。以改革前一年为基准组,本文通过对模型(2)进行回归进而得到各个窗口期哑变量(Ds)的系数与95%的置信区间,并绘制出系数变化的趋势图,结果如图1所示。由图1可以发现,在“三供一业”改革前,窗口期哑变量的系数均不显著;在“三供一业”改革后,窗口期哑变量的系数显著为正,且随着时间的推移,存在逐渐变大的趋势。以上结果表明,实验组和对照组符合平行趋势假设。

2.安慰剂检验

考虑到测量误差以及遗漏变量可能导致的内生性问题,本文参考Li等[14]的方法进行安慰剂研究。本文在原有样本的基础上随机分配实验组和控制组1 000次,并获得每次回归后的系数与p值,最终得到1 000次回归结果中虚拟系数的分布以及对应的p值①。在不同被解释变量的安慰剂检验中,虚拟系数的分布均符合正态分布,且大部分虚拟系数集中在0附近,小于表3中真实回归结果的系数。以上结果表明,本文中测量误差和遗漏变量造成的内生性问题可能较小。

3.PSM-DID检验

由于承担“三供一业”社会职能的国有企业与其他国有企业可能存在系统性差异,本文进一步更换对照组进行检验。使用PSM方法,通过logit模型分年进行匹配,其中logit回归模型采用与模型(1)一致的控制變量,按照最近邻1∶1匹配原则为实验组匹配控制组,并通过模型(1)进行检验,回归结果如表4(下页)所示。可以发现,列(1)至列(3)中双重差分变量(DID)的系数均显著为正,与主结果一致。

4.变更分离时间

为了充分考虑不同企业在分离“三供一业”资产和社会职能上的时间长短的影响,本文重新设置了双重差分变量(DID)。由于大部分企业并没有具体公布完成分离移交“三供一业”的时间,本文采取以下两种办法来考虑分离时间长短的影响:其一,本文手工收集并查询了企业在年报、社会责任报告以及其他与“三供一业”有关公告中的最后时间,并将其作为完成分离移交“三供一业”的时间点。这样处理的原因在于,《指导意见》要求企业采用“先移交,后改造”的原则,因而企业在披露有关“三供一业”的内容时,往往会先披露移交计划和方案,然后在之后披露有关的移交和改造进展以及获得的相应政府补助。而通过获取有关披露的最后时间,则能获得不同企业在分离“三供一业”资产和社会职能上的大致完成时间,有助于更准确设置双重差分变量(DID)。本文将重新设置的双重差分变量(DID)放入模型(1)中进行回归,回归结果见表5(下页)列(1)—(3),可以发现,双重差分变量(DID)的系数方向、大小与显著性均与主回归结果较为一致。其二,考虑到企业分离“三供一业”资产和社会职能需要一定的时间,本文将企业分离“三供一业”时间全部延后一年,以估计分离“三供一业”社会职能的影响,回归结果见表5列(4)—(6)。由表5列(4)—(6)的回归结果可以发现,双重差分变量(DID)的系数均显著为正,与主回归结果一致。

5.调整样本

本文通过手工收集数据获得各国有企业分离“三供一业”社会职能的具体时间,但部分企业并没有详细说明移交“三供一业”资产的具体时间,因而本文根据《指导意见》中提到的“先移交,后改造”的原则,使用最早企业披露有关“三供一业”事项的时间点作为企业分离“三供一业”社会职能的具体时间,进而设置双重差分变量(DID)。这样的做法可能会导致所识别的某些国有企业移交“三供一业”资产的时间较早,进而导致双重差分变量(DID)的测量误差。尽管这不利于本文发现分离“三供一业”社会职能后企业创新水平提高的结果,但在不考虑这一因素的主回归结果中系数依然显著为正。为进一步确定这样的识别方法不会对结果造成显著影响以及准确估计“三供一业”改革的效果,本文首先去除了改革当年的样本并使用模型(1)进行回归,回归结果见表6(下页)列(1)—(3)。国有企业分离“三供一业”社会职能往往不是一蹴而就的,在移交相应的资产之后,还需要负责对“三供一业”的基础设施进行改造,考虑到分离时间长短的影响,在此基础上进一步去除改革后一年的样本并使用模型(1)进行回归,回归结果见表6列(4)—(6)。可以发现,表6列(1)—(6)中双重差分变量(DID)的系数均显著为正,与主结果一致。此外,在去除改革当年样本的回归结果中,双重差分变量(DID)的系数均大于主结果中的回归系数,这表明在考虑识别改革时间误差这一因素后,“三供一业”改革对企业创新的显著性与影响程度均有所提高;同时,在去除改革当年及后一年样本的回归结果中,双重差分变量(DID)的系数也均显著为正,表明可能存在的不同分离时长并不会影响实证结果的有效性。

6.增加控制变量

一方面,国有企业承担“三供一业”等社会职能与地区层面的历史因素有关;另一方面,各省份推进“三供一业”改革的具体安排与时间可能会受到当地公共服务水平以及市场化程度的影响。为避免可能存在的地区层面遗漏变量的影响,本文在模型(1)的基础上控制了地区公共服务支出(Public)和市场化程度(Market)以及省份固定效应(Province),其中地区公共服务支出(Public)等于该省份一般公共服务支出除以一般预算收入,市场化程度(Market)使用樊纲等的市场化指数,回归结果见表7列(1)—(3)。可以发现,在控制地区层面的影响因素后,双重差分变量(DID)系数的显著性与系数方向依然保持不变,与主结果保持一致。

7.其他稳健性检验

一是更换匹配样本。考虑到不同省份背景以及企业职工人数是影响国有企业承担社会职能的重要因素,本文进一步在同省份下按照企业劳动力规模大小进行匹配,通过获得与实验组同一省份下劳动力规模最接近的国有企业作为控制组,并通过模型(1)进行检验。二是更换被解释变量。考虑到研发创新的时长具有一定的不确定性以及并不是所有的专利均能获得国家专利局的批准,本文分别使用t期、t+2期专利申请的对数以及专利授权量的对数为被解释变量并带入模型(1)中进行检验。三是去除未完成剥离样本。考虑到本文样本期间为2010—2021年,存在部分企业在样本期间内未完成剥离任务的情况,因而本文进一步去除了2020年和2021年开始剥离“三供一业”社会职能的国有企业,并使用模型(1)进行回归检验。以上实证结果均与主结果保持一致①。

四、进一步分析

(一)机制分析

理论分析表明,国有企业所承担的“三供一业”社会职能增加了企业的非经营负担,模糊了经理人的经营责任,导致企业创新资源要素投入下降以及代理问题的加剧。这里从创新资源要素以及代理问题两个方面检验分离“三供一业”社会职能对国有企业创新的影响机制。

1.创新资源要素

通过分离“三供一业”社会职能,国有企业一方面可减少用于承担“三供一业”社会职能的费用支出,进而增加研发资金投入;另一方面,可缩减一部分企业内部的“三供一业”从业人员,降低企业的超额雇员人数,进而雇用更多的研发创新人员。基于此,本文进一步检验了分离“三供一业”社会职能是否有助于增加国有企业的研发资金投入以及研发创新人员,其中研发资金投入(FR&D)为企业t+1期的研发投入除以总资产,研发创新人员(HP)为企业t+1期研发人员的自然对数。本文参考温忠麟等[15]的中介效应检验方法使用以下模型进行检验:

本文先将研发资金投入(FR&D)和研发创新人员(HP)带入模型(3)的被解释变量进行回归,然后将这两个变量作为解释变量带入模型(4)中进行回归。如果模型(3)中双重差分变量(DID)的系数和模型(4)中中介变量(Mediator)的系数均显著,则表明存在部分中介效应。回归结果如表8所示。

由表8列(1)的回归结果可以发现,双重差分变量(DID)的系数在10%的水平下显著为正,表明分离“三供一业”社会职能显著提高了国有企业的研发资金投入水平。由列(2)的回归结果可以发现,双重差分变量(DID)和研发资金投入(FR&D)的系数均显著为正,存在部分中介效应,表明通过分离“三供一业”社会职能,国有企业增加了研发资金投入,进而提高了企业创新水平。由列(3)的回归结果可以发现,双重差分变量(DID)的系数在1%的水平下显著为正,表明分离“三供一业”社会职能显著增加了国有企业雇用研发创新人员的数量。由列(4)的回归结果可以发现,双重差分变量(DID)和研发创新人员(HP)的系数均显著为正,存在部分中介效应,表明通过分离“三供一业”社会职能,国有企业雇用了更多的研发创新人员,进而提高了企业创新水平。综上所述,通过增加研发资金投入和雇用研发创新人员,国有企业在分离“三供一业”社会职能后企业创新水平得到了提升。

2.代理问题

若国有企业承担较重的政策性负担,高管就有机会推卸自身的经营责任。而在分离“三供一业”社会职能后,国有企业高管的非经营责任减弱,有助于高管更加聚焦经营活动,提高薪酬契约有效性,降低代理成本。基于此,本文进一步检验了分离“三供一业”社会职能是否有助于提高管理层薪酬契约有效性和降低企业的代理成本,进而提高企业创新水平。对于薪酬契约有效性,本文参考Firth等[16]和马连福等[17],利用模型(5)计算高管的期望薪酬水平,以实际薪酬减去期望薪酬之后的残差来反映薪酬契约有效性。

Managesalaryi,t=β0+β1Growthi,t+β2Roai,t +β3Sizei,t+β4Levi,t+∑Industry+∑Year+∑Province+εi,t(5)

在模型(5)中,Managesalary为高管薪酬总额的对数;Growth為成长性,等于企业总资产增长率;Roa为企业盈利能力;Size为企业规模,Lev为资本结构,与前文定义一致。此外,在模型(5)中控制了行业固定效应、年度固定效应和省份固定效应。考虑到民营企业的薪酬契约效率相对于国有企业而言更高[17],本文首先使用民营企业样本来估计模型(5)中的各个系数,再用估计到的系数乘以模型(5)中影响高管薪酬的因素进而得到高管的期望薪酬,最后用实际薪酬减去期望薪酬之差作为衡量薪酬契约有效性的代理变量(Payresidual),该变量越大,薪酬契约有效性越低。在此基础上,带入模型(3)和模型(4)中进行中介效应检验,回归结果见表9列(1)和列(2)。为了检验代理成本的机制作用,本文使用销售费用和管理费用之和除以营业收入来衡量代理成本(Agency),同时带入模型(3)和模型(4)中进行中介效应检验,回归结果见表9列(3)和列(4)。

由表9列(1)的回归结果可以发现,双重差分变量(DID)的系数在5%水平下显著为负,表明分离“三供一业”社会职能后国有企业经理人的薪酬契约有效性显著提高;同时结合列(2)的回归结果可以发现,薪酬契约有效性(Payresidual)的系数在10%水平下显著为负,双重差分变量(DID)的系数在1%水平下显著为正,表明薪酬契约有效性发挥了部分中介效应。由表9列(3)可以发现,双重差分变量(DID)的系数在10%水平下显著为负,表明分离“三供一业”社会职能显著降低了国有企业的代理成本;同时结合列(4)的回归结果可以发现,代理成本(Agency)的系数在1%水平下显著为负,双重差分变量(DID)的系数在1%水平下显著为正,表明代理成本发挥了部分中介效应。表9的结果表明,分离“三供一业”社会职能通过提高经理人薪酬契约的有效性和降低国有企业中的代理成本促进了国有企业创新。

(二)异质性分析

考虑到异质性企业分离“三供一业”社会职能的进程和成效可能存在一定差异,在前文分析的基础上,这里进一步从不同企业规模、不同分析师关注度、不同行业和不同地区四个层面检验分离“三供一业”社会职能对企业创新的影响。

一是从不同企业规模角度进行异质性分析。不同企业在承担“三供一业”社会职能上的压力存在差异,导致分离“三供一业”社会职能对企业创新的影响存在一定的异质性。规模较大的国有企业所承担的“三供一业”压力较大、范围更广,需要投入大量的资金、雇用更多的人员以维持“三供一业”的基本运行。这类国有企业有关“三供一业”的非经营性负担较重,在分离“三供一业”社会职能后减轻的负担更多,更有可能增加与创新有关的资源要素,进而提高企业创新水平。从代理成本角度来看,由于规模较大企业的信息环境质量较高,在分离“三供一业”社会职能后,投资者与管理层的信息不对称程度较低,管理层受到外部监督的水平更高,推卸责任的可能性更小,因而更会勤勉尽责,进而对企业创新的影响更大。本文按照总资产规模将样本分为企业规模大组和企业规模小组,分别使用模型(1)进行回归。回归结果见表10(下页)列(1)和列(2)。可以发现,双重差分变量(DID)的系数在企业规模大组中在1%水平下显著为正,而在企业规模小组中不显著,通过组间系数差异检验可以发现,两组间的系数在5%水平下存在显著差异。以上结果表明,分离“三供一业”社会职能对企业创新的影响在企业规模较大的情况下更强。

二是从不同分析师关注度角度进行异质性分析。已有研究表明,企业经理人的行为会受到企业治理水平的影响[18]。作为资本市场的信息中介以及重要的外部治理机制,分析师通过发布分析师报告能够向资本市场传递出私有信息,缓解企业与投资者之间的信息不对称程度,提高对企业的监督水平[19]。对于外部分析师关注度较高的企业,在分离“三供一业”社会职能后,管理层面临较大的外部监督压力,无法使用承担过多社会职能作为借口来逃避自身责任。同时,企业与投资者的信息不对称程度更低,更加了解企业由于非经营负担以及超额雇员导致的对企业创新资源的挤出,在完成分离改革之后,管理层可投入更多资源到风险较高的创新活动中,从而提高企业创新水平。本文按照分析师关注人数将样本分为分析师关注度高组和分析师关注度低组,分别使用模型(1)进行回归。回归结果见表10列(3)和列(4)。可以发现,双重差分变量(DID)的系数在分析师关注度高组中在1%水平下显著为正,而在分析师关注度低组中不显著,通过组间系数差异检验可以发现,两组间的系数在5%水平下存在显著差异。以上结果表明,分离“三供一业”社会职能对企业创新的影响在分析师关注度较高的情况下更强。

三是从不同行业劳动密集度角度进行异质性分析。由于分离“三供一业”社会职能主要涉及员工家属区的相关改造,对于劳动密集型行业的企业而言,所承担的与员工及家属区的“三供一业”负担更重且范围更广,在分离“三供一业”社会职能之后,所节约的经济资源更多,能够投入更多的研发资金、雇用更多的研发人员,因而分离“三供一业”社会职能对于这类企业的影响更强,更有助于提高这类企业的创新水平。本文参考高文静等[20]的研究,使用企业员工人数与企业固定资产的比值来衡量企业的劳动密集度,并将企业劳动密集度在行业层面计算平均值,进而得到不同行业的劳动密集度,最后按照行业劳动密集度将样本分为劳动密集型行业和非劳动密集型行业,分别使用模型(1)进行回归。回归结果见表11(下页)列(1)和列(2)。可以发现,双重差分变量(DID)的系数在劳动密集型行业组中在1%水平下显著为正,而在非劳动密集型行业组中不显著,通过组间系数差异检验可以发现,两组间的系数在1%水平下存在显著差异。以上结果表明,分离“三供一业”社会职能对企业创新的影响在劳动密集型行业中更强。

四是从不同地区经济发展水平角度进行异质性分析。早期国有企业承担如“三供一业”等社会职能是由于该地区经济水平较差和地方政府的公共服务水平较弱。就欠发达地区而言,该地区内国有企业职工的“三供一业”社会职能主要由国有企业承担,相较于发达地区而言,所承担的“三供一业”职能更多、负担更重,因而分离“三供一业”社会职能对于这些地区国有企业的影响更大,更有可能提高这些地区企业的创新水平。因此,本文使用省份层面的GDP水平将样本分为欠发达地区和发达地区,分别使用模型(1)进行回归。回归结果见表11列(3)和列(4)。可以发现,双重差分变量(DID)的系数在欠发达地区组中在1%水平下显著为正,而在发达地区组中不显著,通过组间系数差异检验可以发现,两组间的系数在5%水平下存在显著差异。以上结果表明,分离“三供一业”社会职能对企业创新的影响在欠发达地区中更强。

(三)对业绩水平和生产效率的影响

在上文实证分析的基础上,这里实证检验分离“三供一业”社会职能对于企业创新的影响是否能促进企业业绩水平和生产效率的提高,从而为更准确完整地评估分离“三供一业”社会职能的实际效果提供经验证据。首先,本文使用企业t+1期的总资产收益率(Roa)来衡量企业未来的盈利能力;其次,本文使用OP法计算企业的全要素生产率(TFP),并使用企業t+1期的全要素生产率(TFP)来衡量企业未来的生产效率;最后,本文使用企业创新(Lnapply)作为中介变量来检验分离“三供一业”社会职能对企业盈利能力和生产效率的影响。回归结果如表12(下页)所示。表12列(1)和列(2)为分离“三供一业”社会职能对企业盈利能力的影响以及企业创新的中介作用。可以发现,列(1)中双重差分变量(DID)的系数在1%水平下显著为正,表明在“三供一业”改革后,国有企业的盈利能力显著上升;列(2)中企业创新的系数在1%水平下显著为正,表明企业创新具有部分中介作用。表12列(3)和列(4)为分离“三供一业”社会职能对企业生产效率的影响以及企业创新的中介作用。可以发现,列(3)中双重差分变量(DID)的系数在5%水平下显著为正,表明在推行“三供一业”改革后,国有企业的生产效率显著上升;列(4)中企业创新(Lnapply)的系数在1%水平下显著为正,表明企业创新具有部分中介作用。以上分析表明,分离“三供一业”社会职能显著提升了国有企业的盈利能力与生产效率,其中企业创新发挥了部分中介作用。

五、研究结论与政策建议

当前国有企业改革已步入深水区,进一步提高国有企业经营效率,做强做大公有制经济,对于我国经济高质量发展具有重要意义。本文将分离“三供一业”社会职能作为外生政策冲击,以我国沪深A股国有上市企业为研究样本,通过双重差分法实证检验了分离“三供一业”社会职能对国有企业创新水平的影响,得到了如下研究结论:第一,在分离“三供一业”社会职能后,国有企业的专利申请数量显著增加,表明分离“三供一业”社会职能有利于促进国有企业的创新水平。该结论在经过平行趋势检验、安慰剂检验等一系列稳健性检验后依然成立。第二,增加创新资源要素投入、提高薪酬契约有效性、降低代理成本是分离“三供一业”社会职能影响国有企业创新的重要机制。通过机制检验发现,分离“三供一业”社会职能有助于提高国有企业研发创新资金的投入以及雇用更多的研发创新人员,从而为国有企业进行研发创新提供一定的资源要素支持;同时,分离“三供一业”社会职能有助于明确国有企业管理层的经营责任,提高薪酬激励的有效性,降低代理成本,提高企业创新水平。第三,分离“三供一业”社会职能对创新的影响在不同规模、行业和地区的国有企业中存在一定差异。研究发现,分离“三供一业”社会职能对于国有企业创新水平的促进作用在企业规模较大、分析师关注度较高、劳动密集型行业以及欠发达地区的国有企业中更强。第四,分离“三供一业”社会职能有助于提高国有企业的经营业绩与生产效率。通过检验发现,分离“三供一业”社会职能通过企业创新显著提高了国有企业的总资产收益率以及全要素生产率。

基于以上研究结论,提出如下政策建议:

第一,进一步加快分离现有国有企业所承担的与主业无关的社会职能的扫尾工作,包括但不限于“三供一业”、医院、学校、消防、市政以及退休员工福利保障等。分离国有企业承担的“三供一业”社会职能,既有助于增加创新资源要素投入,又有助于明确管理层的经营责任,提高薪酬激励的有效性,降低企业代理成本,促进国有企业的创新水平;并且,分离“三供一业”社会职能还有助于提高国有企业的盈利能力以及生产效率,有利于国有企业公平参与日趋激烈的市场竞争。除“三供一业”社会职能外,部分国有企业还承担着城市内的学校、医院、消防、城市绿化、道路交通建设等社会职能,以致当地国有企业经营效率低下,长期处于微利甚至亏损状态。为此,应进一步剥离国有企业承担的其他社会职能,为国有企业积极主动聚焦主营业务、公平参与市场竞争提供保障。

第二,进一步加快处于劳动密集型行业以及欠发达地区的国有企业社会职能的剥离,为行业转型以及地区均衡发展提供微观基础。分离“三供一业”社会职能对企业创新的影响在劳动密集型行业以及欠发达地区的影响更强。处于这类行业和地区的国有企业往往创新能力较差、经营效率较低。通过采取先行试点的方式,加快劳动密集型行业以及欠发达地区国有企业社会职能的剥离,不仅有助于劳动密集型行业的转型,而且有助于发挥国有企业在欠发达地区的经济带动作用,为促进地区经济发展提供微观企业支持。

第三,进一步完善国有企业经理人的任期制和契约化管理。强化主业经营责任是“三供一业”改革的重要机制之一。剥离社会职能,有助于国有企业从原来多元化的目标转变为单一的经营目标,更加明晰国有企业的经营责任,提高薪酬契约有效性,降低企业的代理成本。考虑到我国国有企业因所有者缺位而可能引致的内部人控制问题,在完成剥离社会职能之后,建立完善国有企业经理人的任期制以及契约化管理,严格任期管理,明确考核指标,是下一阶段国有企业改革的重要内容之一。 [Reform]

参考文献

[1]SOLOW R. Technological change and the aggregate production function[J]. Review of Economics and Statistics, 1957, 39(3): 312-320.

[2]廖冠民,沈红波.国有企业的政策性负担:动因、后果及治理[J].中国工业经济,2014(6):96-108.

[3]林毅夫,李志赟.政策性负担、道德风险与预算软约束[J].经济研究,2004(2):17-27.

[4]林毅夫,劉明兴,章奇.政策性负担与企业的预算软约束:来自中国的实证研究[J].管理世界,2004(8):81-89.

[5]曾庆生,陈信元.国家控股、超额雇员与劳动力成本[J].经济研究,2006(5):74-86.

[6]沈永建,倪婷婷.政府干预、政策性负担与高管薪酬激励——基于中国国有上市公司的实证研究[J].上海财经大学学报,2014(6):62-70.

[7]何立胜,陈元志.国有企业创新发展状况与高管认知[J].改革,2016(12):37-45.

[8]LIN J Y, CAI F, LI Z. Competition, policy burdens, and state-owned enterprise reform[J]. American Economic Review, 1998, 88(2): 422-427.

[9]王靖宇,刘红霞.央企高管薪酬激励、激励兼容与企业创新——基于薪酬管制的准自然实验[J].改革,2020(2):138-148.

[10]BERTRAND M, MULLAINATHAN S. Enjoying the quiet life? Managerial behavior following anti-takeover legislation[J]. Journal of Political Economy, 2003, 111(5): 1042-1075.

[11]BECK T, LEVINE R, LEVKOV A. Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States[J]. Journal of Finance, 2010, 65(5): 1637-1667.

[12]郝项超,梁琪,李政.融资融券与企业创新:基于数量与质量视角的分析[J].经济研究,2018(6):127-141.

[13]HE J, TIAN X. The dark side of analyst coverage: the case of innovation[J]. Journal of Financial Economics, 2013, 109(3): 856-878.

[14]LI P, LU Y, WANG J. Does flattening government improve economic performance? Evidence from China[J]. Journal of Development Economics, 2016, 123(11): 18-37.

[15]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004(5):614-620.

[16]FIRTH M, FUNG P, RUI O M. Corporate performance and CEO compensation in China[J]. Journal of Corporate Finance, 2006, 12(4): 693-714.

[17]马连福,王元芳,沈小秀.国有企业党组织治理、冗余雇员与高管薪酬契约[J].管理世界,2013(5):100-115.

[18]JENSEN M C, MECKLING W H. Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. Journal of Financial Economics, 1976, 3(4): 305-360.

[19]CHANG X, DASGUPTA S, HILARY G. Analyst coverage and financing decisions[J]. Journal of Finance, 2006, 61(6): 3009-3048.

[20]高文静,施新政,陆瑶,等.劳动力保护与企业风险——来自2008年新《劳动合同法》的证据[J].金融研究,2022(1):76-94.

Abstract: By using removing the "Heating, Power, Water and Estate" from SOEs as a quasi-natural experiment, this paper empirically tests the impact of removing enterprise-run society from SOEs on innovation. The results found that: after removing the "Heating, Power, Water and Estate", the innovation output of SOEs has been significantly improved, and it has economic significance; mechanism analyses found that removing the "Heating, Power, Water and Estate" helps increase the input of innovation resources and clarify responsibility of management, which means more R&D investment, more R&D personnel, lower agency costs and higher effectiveness of salary contract; cross-sectional tests found that the impact of removing the "Heating, Power, Water and Estate" on innovation is stronger when the firms are larger, have more analysts following, are in labor-intensive industries and in less developed areas; economic consequences test shows that removing the "Heating, Power, Water and Estate" can help improve the profitability and production efficiency of SOEs.

Key words: state-owned enterprises; enterprise-run society; the reform of "Heating, Power, Water and Estate"; enterprise innovation

(責任编辑:罗重谱)