秸秆基质块育秧对机插水稻秧苗素质及产量的影响

花 劲 朱秋兵 郜微微 杨玉萍 薛根祥 王国平 王晓燕 张晓晨 王 艳 冯咏芳

(1.东台市作物栽培技术指导站 江苏东台 224200;2.东台市农业技术推广中心 江苏东台 224200;3.东台市五烈镇农业农村局 江苏东台 224200;4.东台市东台镇农业农村局 江苏东台 224200)

秸秆育秧基质块是以农作物秸秆为原料, 秸秆经过破碎、发酵、调制、模塑、烘干等工艺加工而成的基质与秧盘一体化的产品,利用这个基质块,实现了对秸秆废弃物的高效利用,而且可完全生物降解,无须回收利用,没有污染,解决了传统育秧取土难、盘根差等问题。 东台市地处江苏省沿海中部,长江三角洲北翼, 水稻常年种植面积稳定在67 万亩左右,单产保持在600 kg/亩以上,年总产在40.2 万t 左右,是全国粮食生产先进县、国家产粮大县。 育秧是水稻生产的关键环节, 标准化的壮秧能够提高群体起点质量,对水稻增产具有重要意义[1-2]。 鉴于此,为探索秸秆基质块育秧在机插水稻上的应用效果,于2022 年在江苏省现代农业(稻麦)产业技术体系东台推广示范基地内开展了田间试验,旨在为应用秸秆基质块育秧技术提供理论依据, 同时为水稻优质高产高效生产提供新的种植技术。 现将相关试验结果报道如下。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试作物为水稻,品种为优质食味水稻南粳9108。

供试秸秆基质块由海门市红杉树智能科技有限公司生产,规格为21.5 cm×58 cm×1.2 cm。

1.2 试验地概况

试验于2022 年在江苏省现代农业(稻麦)产业技术体系东台推广示范基地内(32°50′N、120°14′E)实施。 该地位于里下河地区腹部,属于北半球亚热带季风海洋性气候区,年平均气温为15.0℃,年日照时数2 130.5 h,年降雨量1 061.2 mm。 试验田前茬为小麦,土壤类型为潴育型稻田土,地力中上等(前茬小麦产量为622 kg/亩),0~20 cm 土层有机质24.1 g/kg、全氮1.5 g/kg、有效磷49.7 mg/kg、速效钾136 mg/kg、有效锌0.92 mg/kg,pH 7.7。

1.3 试验设计与栽培管理

试验共设2 个处理,处理Ⅰ:秸秆基质块育秧处理;处理Ⅱ:常规营养土育秧处理。 不同育秧方式处理均在同一天播种,每盘播干种子120 g。 秸秆基质块育秧其基质盘上先铺设2~3 mm 底土或基质,播后盖2~3 mm 的营养土。 采用大区比较试验,每个大区面积为2 666.68 m2,不设重复,随机排列,处理间留走道0.6 m。 本试验于5 月21 日播种、6 月15 日毯苗机插,秧龄为25 d,株距14 cm,行距25 cm,密度为1.9 万穴/亩,每穴4 苗。

参照精确定量施肥方案施肥,总施纯氮18 kg/亩,基蘖肥与穗肥按照7∶3 比例施用,其中,基肥和分蘖肥各占50%, 穗肥分2 次等量施用;N∶P2O5∶K2O 为1∶0.5∶0.5,磷肥全部作基肥一次性施用,钾肥分2 次施用,其中,基肥和促花肥各占50%。 移栽后田间水分管理,遵循薄水活棵、浅水分蘖、适时晒田、拔节至成熟期湿润灌溉、干干湿湿、适时断水原则进行。 病虫草害防治按照当地生产实际统一进行。

1.4 调查项目与方法

1.4.1 秧苗素质 移栽前调查秧苗素质, 包括秧苗的叶龄、苗高、茎基粗度、根数、百株地上部干重、发根力等。

1.4.2 栽插质量 采用不同育秧方式生产的水稻秧苗移栽大田后, 每个处理大田随机定5 个点, 每点10~20 穴, 调查每穴苗数、 伤秧率、 漂秧率、 漏插率等。 其中, 漏插指机插后插穴内无秧苗, 伤秧指秧苗插后茎基部有折伤、 刺伤和切断现象; 漂秧指插后苗漂浮在水(泥)面。 漏插率=缺株穴数/调查总穴数; 漂秧率=漂秧苗数/调查总苗数; 伤秧率=伤秧数/调查总苗数。

1.4.3 茎蘖动态 从每个处理选长势比较一致且有代表性的连续10 穴稻株,定点定时调查记载茎蘖的消长动态。 拔节前每5 d 调查1 次,拔节后每7 d 调查1 次,直至成熟,计算茎蘖成穗率。

1.4.4 产量及其构成因素 不同育秧方式水稻秧苗移栽大田后,每个处理大田随机定5 个点,每点10~20 穴, 成熟期调查单位面积穗数; 并按平均穗数取5 穴测定每穗粒数; 去除空粒, 计算结实率; 称量1 000 粒样本 (干种子), 重复3 次 (误差不超过0.05 g)求取千粒重,计算理论产量。 成熟期采用大区机收,测定籽粒水分含量后按14.5%标准含水量计算实际产量。1.4.5 数据计算与统计分析 运用Microsoft Excel 2016 和DPS 软件进行数据的录入、整理和统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理对水稻秧苗素质的影响

由表1 可知,与处理Ⅱ相比,处理Ⅰ的叶龄、茎基粗度、单位面积成苗数均表现为增加,但差异不明显,而苗高、根数、百株地上部干重、发根力也表现为增加, 发根力的大小决定了秧苗能否迅速返青和分蘖,代表着秧苗移栽后的成活能力,秸秆基质块育秧优势明显,差异显著或极显著。 由此表明,秸秆基质块育秧有利于移栽且早生快发,提高秧苗素质。

表1 不同处理对水稻秧苗素质的影响

2.2 不同处理对水稻栽插质量的影响

由表2 可知, 处理Ⅰ和处理Ⅱ的每穴苗数在4.2~4.4 株之间,差异不显著;漏插率在3.1%~3.2%之间,差异不显著;伤秧率在1.2%~1.4%之间,差异不显著。 不同处理的机插效果差异主要体现在飘秧率上, 处理Ⅰ的飘秧率为1.2%, 处理Ⅱ的飘秧率为1.7%,二者差异显著。 由此表明,秸秆基质块育秧在一定程度上提高了育秧的栽插质量, 确保了每穴基本苗数。

表2 不同处理对水稻栽插质量的影响

2.3 不同处理对水稻产量及其构成因素的影响

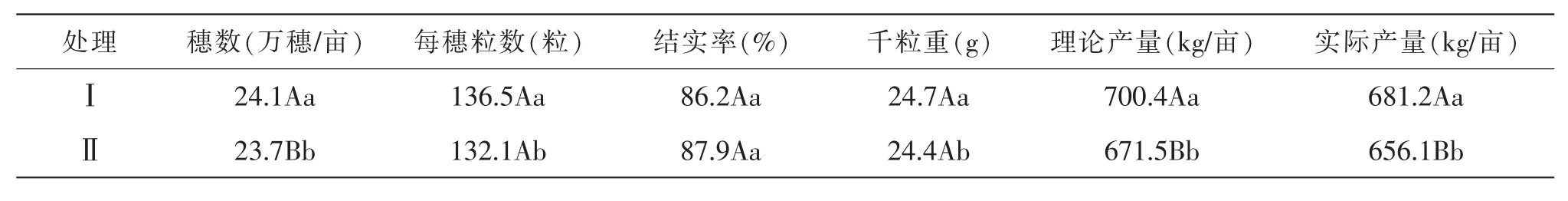

由表3 可知, 处理Ⅰ理论产量和实产均高于处理Ⅱ,实际增产25.1 kg/亩,增产率为3.8%,差异极显著。 进一步分析产量构成因素可知, 处理Ⅰ每亩穗数、 每穗粒数、 千粒重较处理Ⅱ分别增加0.4 万穗、4.4 粒、0.3 g,差异显著或极显著;结实率处理Ⅰ略低于处 理Ⅱ,差异不显著。 由此说明,秸秆基质块育秧技术可以明显提高水稻有效穗数、 每穗粒数和千粒重,有效地改善了水稻的成产因素。

表3 不同处理对水稻产量及其构成因素的影响

2.4 不同处理对水稻茎蘖动态的影响

分蘖是影响水稻产量构成的重要因素[3]。 由表4可知, 处理Ⅰ和处理Ⅱ均于有效分蘖临界叶龄期准时够苗,与各自的成熟期穗数基本相当,二者差异显著;拔节期是群体茎蘖数最多的时期,不同处理水稻高峰苗均出现在拔节期, 表现为处理Ⅱ>处理Ⅰ,差异极显著;拔节后,相比处理Ⅱ,处理Ⅰ群体茎蘖数消减缓慢,至乳熟期群体茎蘖数基本稳定,差异显著或极显著; 成熟期群体茎蘖数表现为处理Ⅰ>处理Ⅱ,差异极显著。 不同处理水稻成穗率表现为处理Ⅰ>处理Ⅱ,差异极显著。

表4 不同处理对水稻茎蘖动态的影响

2.5 不同处理对水稻经济效益的影响

根据不同处理产量、成本投入及水稻市场价格,分别计算出各处理产值、纯收入等指标,经济效益分析结果见表5。由表5 可知,处理Ⅰ水稻产值、新增纯收入较处理Ⅱ分别增加79.3 元/亩、39.3 元/亩。 由此可见, 秸秆基质块育秧技术具有很好的增产效应和一定的经济效益,推广应用前景广阔。

表5 不同处理对水稻经济效益的影响

3 讨论与结论

秧苗素质是水稻高产栽培的重要基础[4]。 本试验结果表明,秸秆基质块育秧处理相比营养土处理秧苗素质、栽插质量提高,茎蘖发生快,差异显著或极显著;产量方面,秸秆基质块育秧处理相比营养土处理增产25.1 kg/亩,增产率为3.8%,差异极显著;经济效益方面, 采用秸秆基质块育秧效益可增加39.3 元/亩。目前东台市在水稻上主要推广应用营养土育秧或者营养土拌基质育秧, 秸秆基质块育秧还在试验示范阶段,技术应用不够成熟,还需要进一步试验探索。总之推广应用秸秆基质块育秧既提高了秸秆的综合利用效率,又促进了农业生产的生态循坏,但目前大力推广秸秆基质块育秧还需要企业不断利用新技术降低制作成本,以此降低种植户的使用成本,从而获得农业生产者的认可。