数字之利与数字之弊:短视频对农村居民的影响

朱秋博,张 萌,白军飞*

(1.中国农业大学 北京食品安全政策与战略研究基地/经济管理学院,北京 100083;2.首都经济贸易大学 经济学院,北京 100070)

*通信作者

引 言

短视频是一种新型社交媒体平台,能够基于大数据技术与算法对用户进行投其所好的精准推送,但不间断的信息流常常令使用者感觉不到时间的流逝,极易产生沉浸式的上瘾体验,外加短视频平台为抢夺用户、博取流量而发布了很多引人眼球的内容,加剧了使用者的沉迷。

作为数字经济的产物,短视频在为人们带来机遇和好处的同时也会令人成瘾,引起了大众媒体的广泛关注。据数据统计,2022年我国短视频用户规模已超9亿,用户使用率为90.5%,所有网民集体在网时间有1/4以上集中在短视频平台,且用户的日均使用时长已经达到125分钟。短视频已经成为了人们“杀时间”的利器[1]。由短视频引发的不良影响屡见于社会媒体报道,如人民论坛网评论“抖音5分钟,人间1小时”;《财经天下》周刊曾痛批短视频“用2毛钱困住两亿人”“欺负穷人时间不值钱”;新华社、人民日报、北京日报、腾讯网、央视网等多家新闻媒体均对短视频的成瘾危害提出了警示,倡导要避免短视频成为“精神鸦片”毒害社会。同时,针对短视频等大数据算法推荐机制,中央宣传部、国家广播电视总局等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》,要求“加强网络算法研究和引导,开展网络算法推荐综合治理”。

我国农村地区的短视频沉迷现象尤其令人担忧。短视频平台为了扩张用户,已经出现了向三、四线城市及广大农村地区大幅下沉的趋势。由于农村地区娱乐项目和日常活动匮乏,短视频等手机应用成为了农村居民最主要的娱乐和消遣。各大平台还开发了能够令用户赚取金币换钱的短视频极速版,极大地吸引了时间机会成本较低的农村居民,每天几毛钱的金币收益就能牢牢套住农村居民的时间和精力。截至2020年12月,我国农村网民规模已达3.09亿(1)数据来源于《第47次中国互联网络发展状况统计报告》。,其中,农村短视频用户规模约为2.7亿[2]。由于农村居民数字素养和信息识别能力较低[3],常常会沉迷于某些负面短视频内容且信以为真,甚至有媒体报道“农民为了当网红赚钱沉迷于制作短视频而不去打工”[4]。

那么,短视频是否真如媒体报道那样具有较大危害性?其对农村居民的危害是什么?作为一项数字化技术,短视频是否也能够为农村居民带来一些有利的影响呢?对这些问题的回答具有多方面的现实意义。从微观个体层面来说,规避短视频的负面影响有利于农村居民的身心健康、就业增收及其人力资本的长期发展;从中观层面来说,由于农村居民是激发农村地区内在活力的关键力量,规避短视频的负面影响有利于乡村文明建设和促进乡村振兴的全面推进;从宏观层面来说,由于数字化技术是一把“双刃剑”,科学认识短视频等数字化技术带来的有利影响和潜在危害有利于“数字中国”建设。

短视频的影响在学术界受到的关注十分有限,在我国几乎为空白。目前针对新型社交媒体平台影响的研究大多在国外,主要以Facebook、Twitter等国外平台为主,研究发现,社交媒体成瘾行为对使用者注意力、情绪、人际关系、睡眠质量、健康、学业和工作表现等方面均产生了一定程度的负面影响[5-8]。我国学者关于短视频等新型社交媒体的研究更多停留在对短视频行业发展、营销模式等定性层面的讨论上[9-10],虽然已有少数文献开始关注短视频过度使用带来的负面影响,但仅停留在对短视频成瘾机制的分析上[11-12],或仅停留在案例研究上。如有文献在针对短视频对农村文化生活影响的田野调查中发现,短视频给农民带来了屏幕成瘾、孤独感强化、家庭冲突频发等负面影响[2]。上述研究尚缺乏科学的数据统计和实证检验,亟需进行大范围的调查统计和严谨的实证检验。

基于此,为探究短视频为农村居民带来了有利影响还是潜在危害,本研究基于2020年全国5个省(自治区)的一手调研数据,基于理性成瘾理论,厘清现阶段我国农村地区的短视频使用现状,主要从时间分配和身体健康两个角度实证分析短视频对农村居民的影响及其异质性。此外,本文也有助于理解与短视频相类似的成瘾性移动应用软件的影响,并能够为相关的手机、网络等成瘾危害防治提供启示。

一、理论分析

本文基于Becker和Murphy的理性成瘾理论(简称BM理论)以及Gruber和Koszegi对该理论的改进[13-14],将短视频的使用(包括沉迷)看作是一种理性行为,来分析其对于农村居民时间分配和身体健康的影响。

人们通常认为,如烟、酒、咖啡等具有成瘾特性商品的消费行为违反了经济学中关于理性人的这一基本假设。然而Becker和Murphy将成瘾品的消费行为纳入到了“理性经济人”的分析框架下,提出了著名的理性成瘾理论(theory of rational addiction)。该理论认为,“成瘾性行为,即使其程度很深,从包括稳定偏好的有预见性的最大化行为的意义上讲,通常也都是理性的行为”,即消费者虽然深知成瘾性消费行为的代价,却依然选择这样的消费行为,因为他们由此得到的效用和满足感大于由上瘾所带来的成本(包括当下的价格以及未来成瘾所可能付出的代价)[13]。在BM理论框架里,消费者在稳定的时间偏好下最大化其一生的效用,将成瘾品的消费资本存量纳入效用函数中,对成瘾品的最优消费水平和资本存量的动态路径进行了讨论。他们发现,成瘾品的消费具有相邻互补性特征,即现期消费会受到过去一期和未来一期消费的正向影响。

BM理论在烟、酒、咖啡因、赌博等成瘾品的消费或行为中得到了大量证实[15-19],但是,其假定也受到了很多争议,其中很重要的一点是,BM模型中固定时间偏好的理性假设与现实差距较大,其所使用的固定常数贴现率(即指数贴现率)无法反映成瘾品的过度消费行为(2)指数贴现模型从经济人的纯粹理性出发,认为消费者具有严格一致的时间偏好,即时间贴现率为常数,消费者对未来的决策在不同时间点是一致的,并不考虑时间变化对其消费决策的影响。。因此,为了放松“理性人”这一假设,Gruber和Koszegi在BM模型基础上,通过引入双曲贴现率纳入了时间不一致的消费者偏好,对该模型进行了改进。他们认为,消费者由于存在自我控制认知偏差会形成短期和长期不一致的贴现率结构(倾向于对较近的时期采用更低的贴现率,而对较远时期采用更高的贴现率),即成瘾者更注重及时享乐,而缺乏长远考虑[14]。这一贴现率的引入拉近了理性选择假设条件与现实生活的距离。

由于短视频也具有令人沉迷的成瘾性特征,本文在上述引入双曲贴现率的有限理性框架下对其影响进行分析,构建如下效用最大化模型:

(1)

在该模型中,农村居民被假定为理性经济人,以追求个人效用最大化为目标。其效用主要来自正常商品消费xt、短视频消费ct、短视频消费资本存量st和个人健康水平ht,个体行为决策需要满足个人预算约束、时间约束和健康资本生产决策。

其中,pt为短视频使用价格(如网络数据流量费),qt为普通消费品价格,wt代表农村居民参与就业市场的工资率,lt、at、et、mt、T分别代表农村居民的劳动时间、短视频使用时间、睡眠时间、运动时间和个人时间禀赋(24小时/天);根据分析需要,本文假定个人的健康资本ht只受到睡眠时间et和运动时间mt的影响,表现为∂ht/∂et>0,∂ht/∂mt>0;长期贴现因子δ为BM理性成瘾模型中的指数贴现率,短期贴现因子β代表了农村居民有限理性的程度,β<1代表农村居民是有限理性的,β=1则代表农村居民是完全理性的。过度沉迷短视频则可视为是有限理性的,而能够通过现实约束进行自我控制的农村居民则可视为完全理性的。

考虑到本文关注的短视频使用行为同时具备娱乐和信息获取的双重功能,有必要在模型(1)中进一步刻画其信息获取功能,这可以通过引入lt(at)或wt(at)实现。其中lt(at)表示花在短视频上的时间会通过放松农村居民的信息约束改变个人在就业市场上的劳动机会,进而影响劳动时间,wt(at)表示农村居民能够通过短视频学习到非农就业等相关技能而影响其工资率。本文假定短视频只通过为农村居民提供更多的就业信息影响其劳动时间lt(e)(3)从数理上,并不需要同时引入l(e)和w(e)。,进而增加收入、提高效用水平,并存在∂lt/∂at>0,那么模型(1)中的预算约束可以改写成wtlt(at)≥ptct+qtxt,时间约束可以改写成T≥lt(at)+at+et+mt。

结合∂U/∂at>0和∂at/∂st>0可知,受理性成瘾中相邻互补性特征的影响,农村居民从短视频中获得的效用会随着时间推移而不断增强。假定使用短视频在单位时间内获得的效用不变,这就意味着追求效用最大化的个体有动机不断增加花在短视频上的时间。但是,受时间禀赋约束,这必然会挤占农村居民的劳动时间、睡眠时间、运动时间,带来替代效应。当短视频挤占劳动时间时,如果工资率不变就会导致收入下降,进而通过抑制普通商品消费而降低农村居民的效用水平;当短视频挤占睡眠或运动时间时,则会通过危害健康而降低农村居民的效用水平。

从理论模型分析可以看出,短视频会通过正反两方面的作用机制影响农村居民的时间分配,并形成对应的结果(如身体健康等)。其中,正向的作用机制主要为:短视频作为一种重要的信息获取途径可以促进非农劳动转移,增加农村居民在就业市场上的劳动时间,进而通过收入效应提高其整体效用水平。负向的作用机制可能有两方面:一是通过挤占睡眠时间、运动时间,降低农村居民的身体健康等效用水平。二是在上瘾机制下不断增加的短视频时间可能进一步挤占农村居民的生产劳动时间,进而通过影响收入降低其整体效用水平。

短视频对农村居民影响的净效应将取决于其沉迷或上瘾程度。当沉迷程度较轻时,使用短视频可能会首先挤占其睡眠、运动等闲暇时间,若当原有的睡眠时间高于维持个体健康所需要的时间时,短视频的替代效应可能并不会因此对健康造成显著的负面影响,且在这种状况下,放松信息约束为农村居民带来非农劳动时间增加的正面效应将能够得以凸显。但随着沉迷程度的增加,短视频过度使用的负面影响逐渐增强,不仅挤占运动、睡眠等闲暇时间,很可能进一步挤占其生产劳动时间,抵消甚至超过由放松信息约束带来的非农就业促进效应,对农村居民的生产和生活产生双重危害。只要成瘾机制存在,短视频不断挤占农村居民睡眠、运动或劳动时间的过程就会持续,直到由此带来的收入下降和健康威胁高于由刷短视频给农村居民带来的正面效应时,理性的个体才会停止增加短视频时间,达成新的均衡。但在这个新的均衡点上,无论对于有限理性还是完全理性的农村居民来说,其个体的健康效用水平可能都较非使用者的均衡水平更差。

基于此,本文从均值水平上检验短视频对农村居民时间分配和身体健康的影响,进而针对农村居民的不同沉迷程度检验短视频的异质性影响。

二、数据与描述性统计

(一)数据来源

本文数据来源于研究团队于2020年11月在河北、湖北、广西、陕西、江苏5个省(自治区)开展的入户调查。该项调研在上述5个地区采用分层随机抽样的方式收集数据,每个省(自治区)随机抽取2个县,每个县随机抽取2个乡镇,每个乡镇随机抽取3个村,每个村根据花名册随机抽取20~25个农户开展入户调研。采用“一对一、面对面”的问卷访谈,最终收集农户问卷1 280份,其中村级问卷60份,经过数据清理后,保留有效农户问卷1 274份。调查问卷主要包含了农村居民详细的智能手机使用情况、短视频软件应用情况、日常时间分配、健康状况、劳动就业状况、家庭信息网络设备使用情况以及所在村庄的基础设施情况等。

针对智能手机及短视频软件使用情况的调查,调查组在获取被访者同意的情况下,由被访者本人或调查员协助从其手机设备上获取手机和短视频软件应用情况的自动统计信息,主要包括手机及短视频应用软件的系统使用时长、耗电百分比等,这些信息可以更加真实地反映农村居民的短视频使用情况和用途。

(二)变量定义

本文的核心解释变量为农村居民的短视频使用行为。为同时衡量短视频使用及使用程度的影响,主要采用两种方法进行测度。第一种是农村居民是否使用短视频,使用设置为1,否则为0;第二种是农村居民平均每天使用短视频的时长,本文使用农村居民手机系统中自动统计的时长进行测算(4)在实际调查中,我们遇到两种手机系统的自动统计形式:第一种是手机系统中直接记录用户三天或七天内的短视频软件用时总长,则直接用总时长除以相对应的天数即可。第二种是手机系统中仅能统计用户前一天每个软件的耗电百分比情况,我们在调查中会针对该种情况让被访者回忆前一天手机的使用时长,用该时长乘以短视频软件耗电情况占比,从而得出被访者短视频的每天使用时长。此外,如果被访者手机中没有任何系统记录,那么我们在调查中直接询问“最近一周,您平均每天使用某款短视频软件几个小时”来进行回忆统计。。由于抖音、快手是目前最普及的两个短视频应用软件,本研究主要关注这两个短视频软件(包含极速版)的加总使用情况(5)即若被访者使用抖音、快手任何一个短视频软件,“是否使用短视频”变量则设置为1,“每天使用短视频软件的时长”也是抖音、快手两个软件使用时长的加总。。

本文重点关注的被解释变量分为两部分,一部分是农村居民的时间分配情况,另一部分是农村居民的身体健康状况。在时间分配变量上,主要选取农村居民平均每天的农业劳动时长、非农劳动时长、睡眠时长、体育锻炼时长作为被解释变量(6)时间分配情况均为调查时被访者对过去一周的平均用时回忆,其中,非农劳动指的是打零工、上班工作、外出务工、做小生意等能获得收益的非农劳动。。在健康变量上,本文针对短视频对农村居民睡眠时长和体育锻炼时长的可能影响选取了三个相关健康指标。第一个变量是“是否经常失眠多梦”,用以衡量农村居民的睡眠质量;第二和第三个变量是根据农村居民身高、体重测算的身体质量指数(BMI)“是否超重”和“是否肥胖”(7)计算公式为:BMI=体重(kg)/身高的平方(m2)。本文将BMI>24 设置为超重,BMI>28设置为肥胖。。

(三)描述性统计分析

本文对农村居民智能手机和短视频的应用情况进行了详细的调查记录。样本中使用智能手机上网的农村居民共603个,占比47%(8)样本中拥有智能手机的农村居民共829个,占比65%。由于有部分农村居民仅使用手机的电话功能,所以文中使用智能手机上网的人数相对较少。,使用抖音或快手短视频的农村居民共416个,占比32.65%,农村居民常用的手机应用软件个数平均为4.45个。在使用智能手机上网的样本中,69%的农村居民使用抖音或快手短视频软件,64%的农村居民认为手机丰富了娱乐生活。使用短视频的农村居民平均每天使用时长为1.25个小时,为每天使用智能手机总时长(2.15个小时)的58.14%。短视频成为了农村居民手机应用的主要用途,整体上受到了农村居民的好评(9)我们在调查中让被访者分别对抖音和快手两个短视频软件的使用感受进行评分(分值从-5到5分别表示感受从差到好的程度),抖音平均评分为2.73分,快手为3.35分,有49%的人认为他们曾经从短视频软件中学到一项好的技能或经验。。

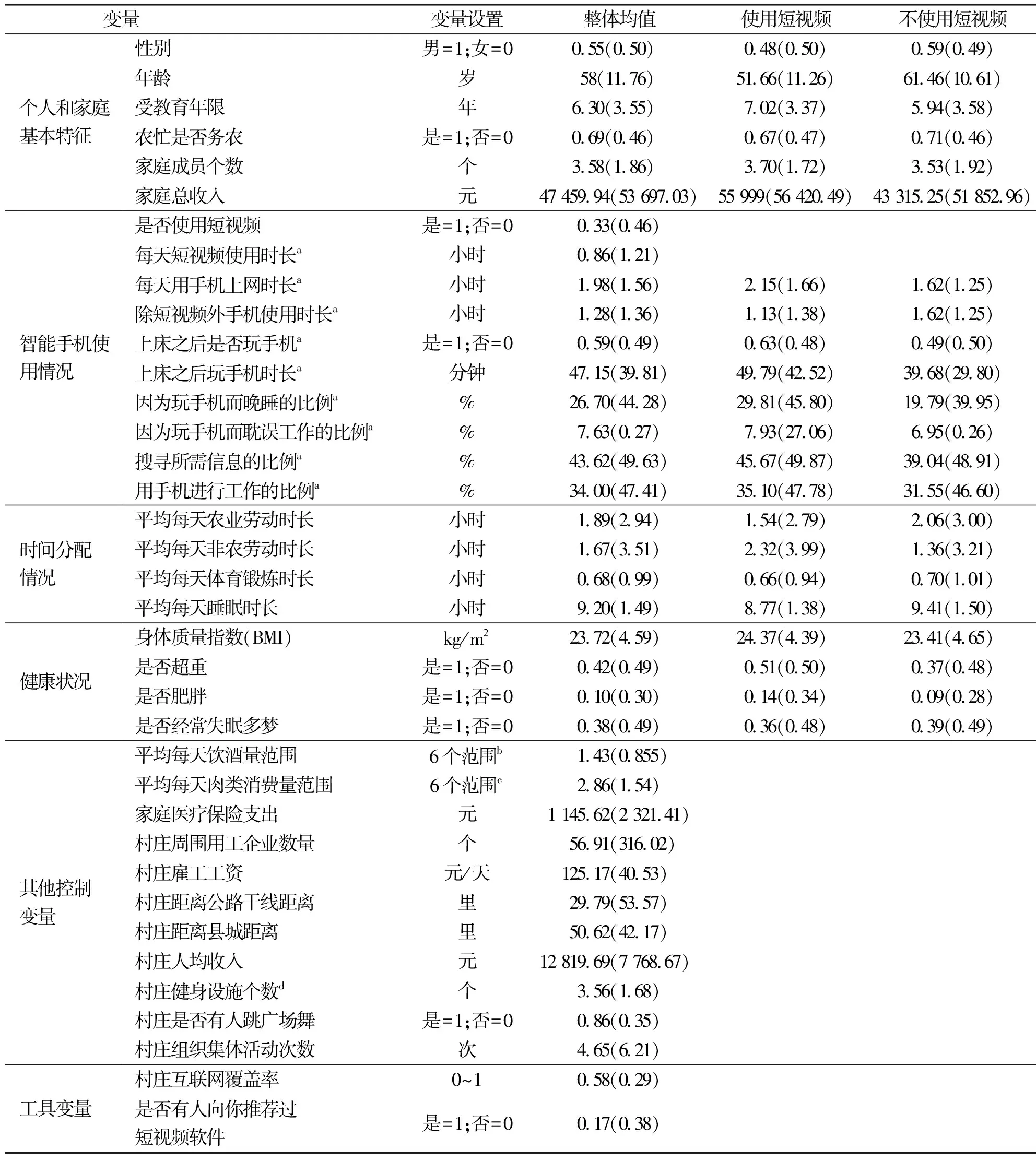

表1汇报了主要的变量设置和样本统计特征,以及使用短视频和不使用短视频农村居民的样本特征比较。从基本特征上来看,样本中性别分布较为均匀,平均年龄为58岁(10)样本平均年龄存在偏大2~3岁的可能性,这是因为受限于实地调研条件,我们在调查期间很难找到在外打工和上学的年轻群体。我们将本文的样本年龄与2019年中国家庭金融调查(CHFS)数据中的农村居民年龄进行了比较,统计发现,在排除在外生活或工作过半年以上和在外读大学及以上学历的群体后,长期生活在农村地区的居民的平均年龄为56岁,与本文样本的平均年龄较为相近。,平均受教育程度为小学毕业,有69%的农村居民在农忙时从事农业劳动,家庭总收入平均为47 459.94元。与不使用短视频的相比,使用短视频的农村居民女性占比较高、年龄较小、受教育水平较高、农忙时务农比例较低、家庭收入水平较高。可以看出,短视频使用与否并不是一种随机选择,需要在实证模型中进行内生性问题的处理。

从智能手机的使用情况来看,使用短视频的农村居民每天使用手机的时长、上床之后玩手机的概率以及睡前玩手机的时长均高于不使用短视频的农村居民,因玩手机晚睡和耽误工作的比例也明显高于不使用短视频的农村居民;与不使用短视频的相比,使用短视频的农村居民用手机搜寻所需要的信息以及用手机进行工作交流的比例也较高。这说明短视频的使用会增加智能手机的使用程度,且可能同时具有益处和害处。

从农村居民时间分配和身体健康状况上来看,使用短视频比不使用短视频的农村居民每天的农业劳动时长、体育锻炼时长和睡眠时长均较短,而非农劳动时长较长。使用短视频比不使用短视频的农村居民的身体质量指数(BMI)、超重和肥胖比例均较高,而经常失眠多梦的比例略低。

表1 变量设置和样本统计特征

为了更直观地观察短视频使用行为与农村居民时间分配和身体健康之间的关系,本文分别绘制了在不同短视频使用时长范围内的农村居民时间分配和健康状况分布图。从图1可以看出,整体上,使用短视频时间越长的农村居民睡眠时长和农业劳动时长越短,而使用短视频时长与非农劳动时长呈正相关,但与体育锻炼时长没有表现出明显相关趋势。 从图2可以看出,与不使用短视频的农村居民相比,使用短视频2小时内的农村居民经常失眠多梦的比例较低,而使用超过2小时的农村居民经常失眠多梦的比例较高(42%)。使用短视频农村居民患超重、肥胖的比例较高,且使用时长在1~2小时范围内的农村居民超重比例和肥胖比例最高,分别为57%和16%。

图1 短视频使用时长与农村居民时间分配 图2 短视频使用时长与农村居民身体健康状况

三、实证模型

(一)短视频对农村居民时间分配的影响

针对短视频对农村居民农业劳动、非农劳动时长以及体育锻炼时长的影响,本文选取Tobit模型进行分析。这是因为,3个因变量均由于样本中部分农村居民没有工作或没有体育锻炼的习惯而使其劳动时长和体育锻炼时长存在许多零值,为归并数据(censored data),针对这一问题,学界多使用受限因变量Tobit模型进行分析。本文设定的基准Tobit模型如下:

(2)

(3)

针对短视频对农村居民睡眠时长的影响,由于因变量睡眠时长为连续型变量,本文采用最小二乘法(OLS)进行实证分析,模型中的变量设置同上。

(二)短视频对农村居民身体健康的影响

由于健康指标均为二元离散变量,本文建立如下基准Probit模型对短视频对农村居民身体健康的影响进行估计:

(4)

(5)

需要说明的是,为了更加准确地识别出短视频影响的净效应,本文需要在上述两部分关于短视频影响的模型中排除智能手机的干扰。这是因为,短视频的使用是以智能手机为终端设备,而手机除了短视频还有其他应用软件和功能,这可能使得模型估计出来的结果混杂着智能手机的影响。为解决此问题,本文采用以下两种处理方式:第一种是在模型中控制住农村居民每天除短视频应用以外的智能手机使用时长,以排除智能手机其他应用的干扰;第二种是在主要解释变量为“每天短视频使用时长”的模型中,选取使用智能手机的样本子集进行实证分析,以比较在使用智能手机的农村居民中不同短视频使用程度的影响。

(三)短视频使用行为的内生性问题

在分析短视频对农村居民的影响时,本研究最大的实证难点是解决因遗漏变量和互为因果导致的内生性问题。首先,是否使用短视频是农村居民的一种自选择行为,这种行为可能受到其性格、偏好、能力、意识等不容易被观察到的特征影响,同时,这些因素也可能影响本文关注的被解释变量。其次,短视频使用与其他日常活动时间存在反向因果关系。例如,如果农村居民有充实的工作或其他能够获得更高效用的事情可做,那么则有相对较小的概率和较少的时间投入到短视频中。本文力图采用工具变量法进行解决。

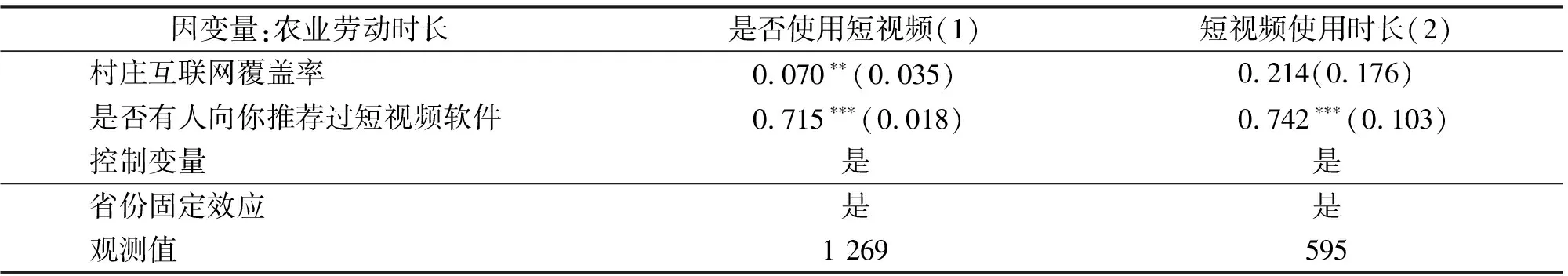

在工具变量的选取上,本研究选择“村庄互联网覆盖率”和“是否有人向你推荐过短视频软件”作为工具变量。这是因为,针对第一个工具变量来说,村庄里使用网络的家庭越多,农村居民越容易受同伴效应的影响使用智能手机上网,从而使用短视频的概率越高;针对第二个工具变量来说,如果有其他人推荐一款手机软件,那么这款软件被使用的概率也会大大提高,均满足工具变量相关性的有效条件。并且,村庄网络覆盖率和其他人的推荐行为并不会对使用者的时间分配、身体健康等产生直接影响,这种影响仅能通过使用者对短视频的使用行为得到,满足工具变量外生性的有效条件。

因此,本文将在短视频对农村居民时间分配和身体健康影响的基准模型上,进一步结合工具变量法采用IV-Tobit、两阶段最小二乘法(2SLS)和IV-Probit模型进行实证分析。

四、实证结果

(一)短视频对农村居民时间分配的影响

首先对工具变量的相关性和外生性进行检验。以短视频对农业劳动时长影响的IV-Tobit模型为例,表2汇报了该模型第一阶段的回归结果,结果显示,“村庄互联网覆盖率”和“是否有人向你推荐过短视频软件”对短视频使用行为具有显著正向影响。表3中2SLS模型结果的一阶段F检验也显示,工具变量满足相关性条件,同时,2SLS模型的过度识别检验结果显示,工具变量满足外生性条件。

在此基础上,表3汇报了短视频对农村居民时间分配的影响结果。实证结果表明,控制了智能手机其他应用的使用时长后,短视频使用行为对农村居民的农业劳动时长未产生显著影响,反而促进了非农劳动时长的增加,使用短视频比不使用短视频农村居民的日均非农劳动时间多4.091小时,且短视频使用时间越长,这种促进作用越大。这说明,整体上,短视频挤占其他时间的替代效应尚未对农村居民的生产劳动产生负面影响,反而短视频通过为农村居民提供更多的就业信息增加了其非农劳动时间。同时发现,短视频使用显著减少了农村居民的睡眠时长,使用时长对睡眠时长没有显著影响。与不使用短视频的人相比,使用短视频的农村居民每天的睡眠时长平均减少了0.546个小时(约33分钟),但由于农村居民平均每天睡眠较为充足(9.2个小时),睡眠时间的减少对其身体健康的影响可能较为微弱,反而可能将减少的睡眠时间分配在非农劳动中。此外,短视频使用并未影响农村居民的体育锻炼时长,这可能由于农村居民专门进行体育锻炼的意识较低,更多的运动体现在外出活动、邻里串门、做家务等一些非正式的运动中 。

综上说明,从均值水平上来看,农村居民目前的短视频使用行为整体上并未挤占其正常的生产劳动时间,反而通过提供有益信息增加了农村居民的非农劳动机会、优化其时间分配,即短视频减少了农村居民“多余”的睡眠时间而增加了非农劳动时间。但同时,我们也需警惕短视频对农村居民睡眠时间的挤占,以防其在未来对身体健康造成损害。此外,这一结果并不能排除对于部分过度沉迷甚至上瘾的群体来说,短视频可能会挤占其生产劳动时间而带来严重的负面影响,我们将在异质性分析部分进行进一步检验。

表2 工具变量相关性检验

表3 短视频对农村居民时间分配的影响

(二)短视频对农村居民身体健康的影响

表4汇报了短视频对农村居民睡眠质量(是否经常失眠多梦)、是否超重、是否肥胖的影响结果。结果显示,在控制住智能手机其他应用的使用时长后,是否使用短视频以及短视频使用时长均对农村居民超重具有显著正向影响,使用短视频也显著增加了农村居民肥胖的概率。具体表现为,使用短视频的农村居民超重和肥胖的概率比不使用短视频的农村居民分别高40.4%和42.2%,短视频日均使用时长每增加1小时,农村居民超重的概率就增加23.3%,不利于农村居民的身体健康。但目前尚未发现短视频对农村居民睡眠质量的显著影响,这可能因为,大部分农村居民在使用短视频后的睡眠时间仍较为充足。

表4 短视频对农村居民身体健康的影响(IV-Probit)

这些健康指标能够从侧面反映出使用短视频的农村居民运动时间的减少。由于表3的实证结果并未发现短视频对农村居民体育锻炼时长的负面影响,因此,这很可能是由于短视频使用减少了不容易观察到的农村居民的非正式运动时间,如外出活动、邻里走访相聚等,从而对其身体健康造成了一定的负面影响,长此以往将不利于农村地区的人力资本积累。在我国成年居民超重肥胖率已超过50%的情况下,亟需对短视频这一容易引起人们肥胖的因素给予高度重视并采取有效的防治措施。

上述两部分实证结果与本文理论分析相一致,即从均值水平上看,短视频对农村居民是一把“双刃剑”。一方面,短视频能够通过降低农村居民的信息搜寻成本拓展其信息边界,从而促进非农就业、增加非农劳动时间,带来了“数字红利”。但与此同时,短视频也替代了农村居民其他的日常活动,导致人们的运动量减少,增加了肥胖、超重的风险,对身体健康造成了危害。因此,未来的数字乡村建设应在充分利用短视频等数字化技术优势的同时,警惕其对身体健康带来的潜在危害,以防止其长期过量使用对农村地区的人力资本积累产生负面影响。

(三)短视频的异质性影响

1.不同沉迷程度的异质性影响。前两部分实证模型从均值水平上检验了短视频使用行为对农村居民的影响。但值得指出的是,由于样本中短视频用户平均日均用时不足1小时,上述结果未能反映农村居民沉迷于短视频的影响,甚至可能会掩盖短视频对部分重度使用者生产和生活的严重危害。

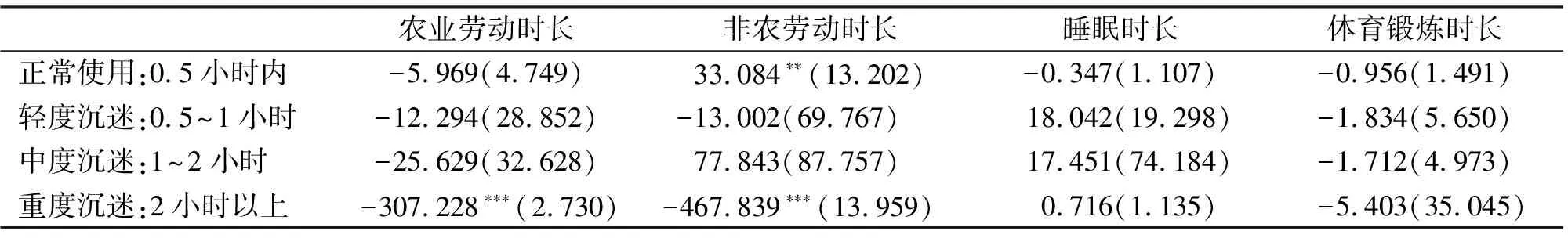

为了进一步探究短视频对沉迷人群的影响,本文根据短视频的日均使用时长进行样本分组,分别分成正常使用(0.5小时内)、轻度沉迷(0.5~1小时)、中度沉迷(1~2小时)和重度沉迷(2小时以上)四组,以检验在不同沉迷程度下短视频使用行为对农村居民时间分配和身体健康的影响差异。其中,在使用智能手机上网的样本中,正常使用短视频的样本比例为57%,轻度、中度和重度沉迷者分别占比19%、12%和12%。

表5汇报了在不同沉迷程度下,短视频使用时长对农村居民时间分配的异质性影响。结果发现,短视频使用仅对正常使用者的非农劳动时长具有显著正向影响,而对重度沉迷者的农业劳动时长和非农劳动时长具有显著负面影响,目前并未发现沉迷于短视频会挤占农村居民的睡眠时长和体育锻炼时长。这说明,短视频日均用时在半小时以内有利于农村居民获取有益信息从而促进非农劳动增加,而过度沉迷于短视频不仅不能够使农村居民从短视频中获益,反而会挤占其农业劳动和非农劳动时间,荒废生产劳动,不利于就业增收。

表5 不同沉迷程度下短视频使用时长对农村居民时间分配的影响

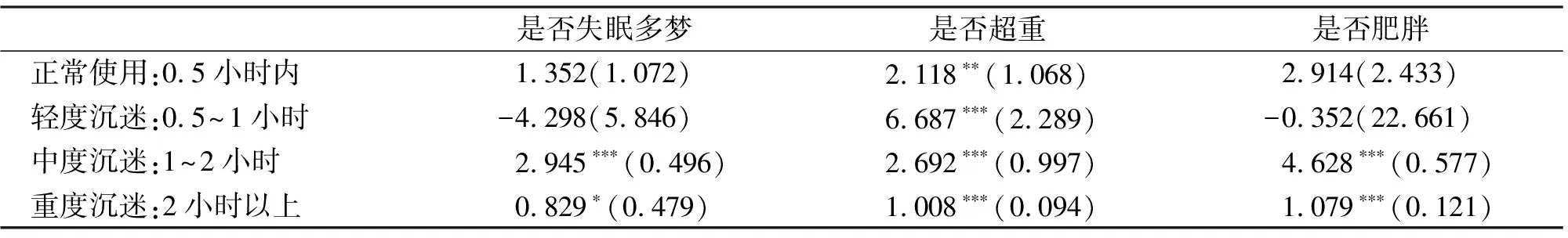

表6 汇报了在不同沉迷程度下,短视频使用时长对农村居民身体健康的异质性影响。结果发现,虽然在表4中的均值水平上并未发现短视频对农村居民睡眠质量有显著影响,但此处结果显示,短视频显著增加了中度和重度沉迷者经常失眠多梦的概率,即对其睡眠质量具有显著的负面影响。从对农村居民超重和肥胖的影响结果上来看,短视频使用对四组农户样本超重的正向影响均显著,但整体上对使用时长超过半小时的农村居民超重比例的影响程度更大,且短视频对正常使用和轻度沉迷者的肥胖影响不显著,而对中度和重度沉迷者的肥胖比例具有显著正向影响。总体来讲,短视频对于沉迷程度较深使用者的身体健康危害更大。

表6 不同沉迷程度下短视频使用时长对农村居民身体健康的影响

上述结果说明,短视频的“数字红利”作用仅体现在正常使用的人群中,即仅对日均用时0.5小时以内的农村居民具有促进非农劳动的有利影响,而对沉迷于短视频的农村居民来说,短视频的使用仅带来了对其身体健康的不利影响,尤其对日均沉迷时长多于2小时农村居民的生产劳动和身体健康产生了严重的双重危害。

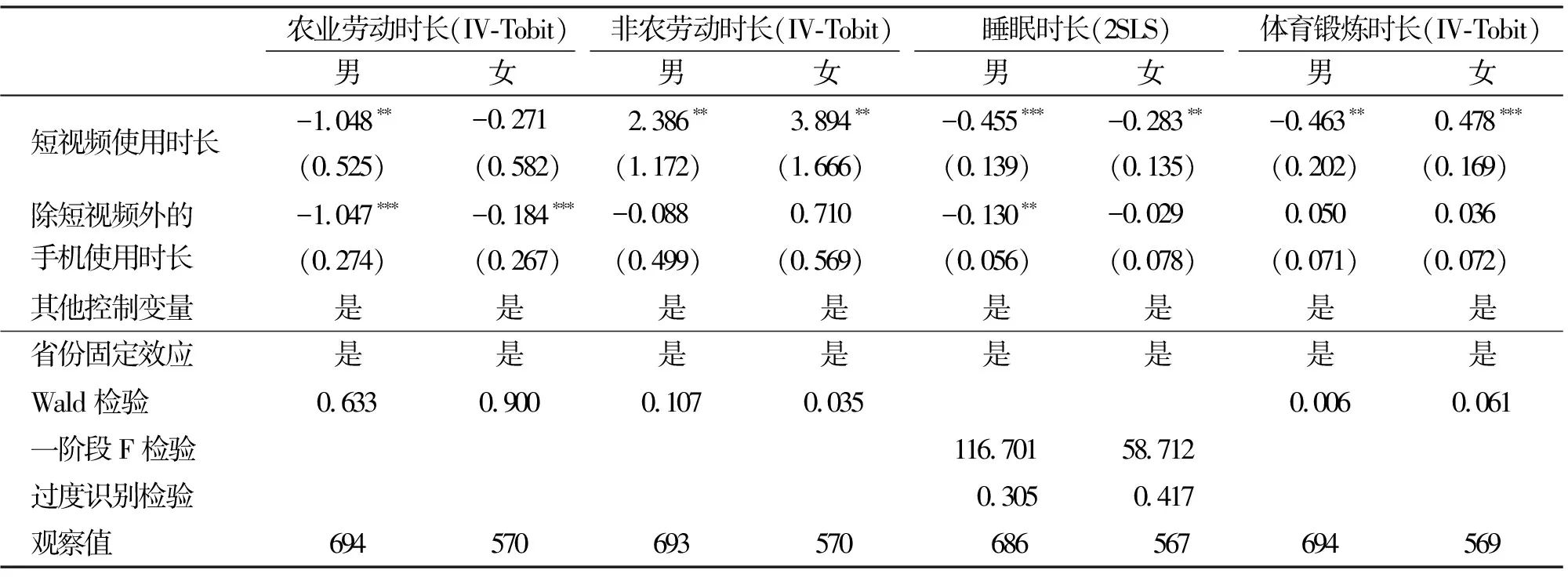

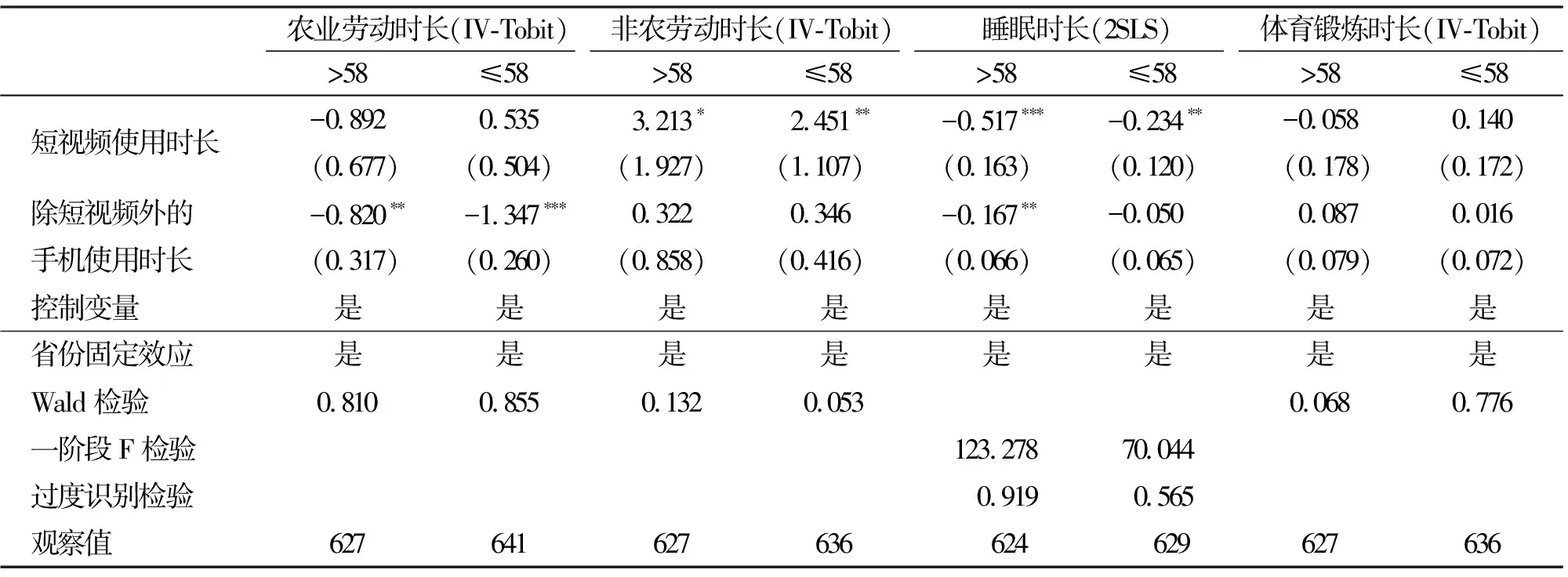

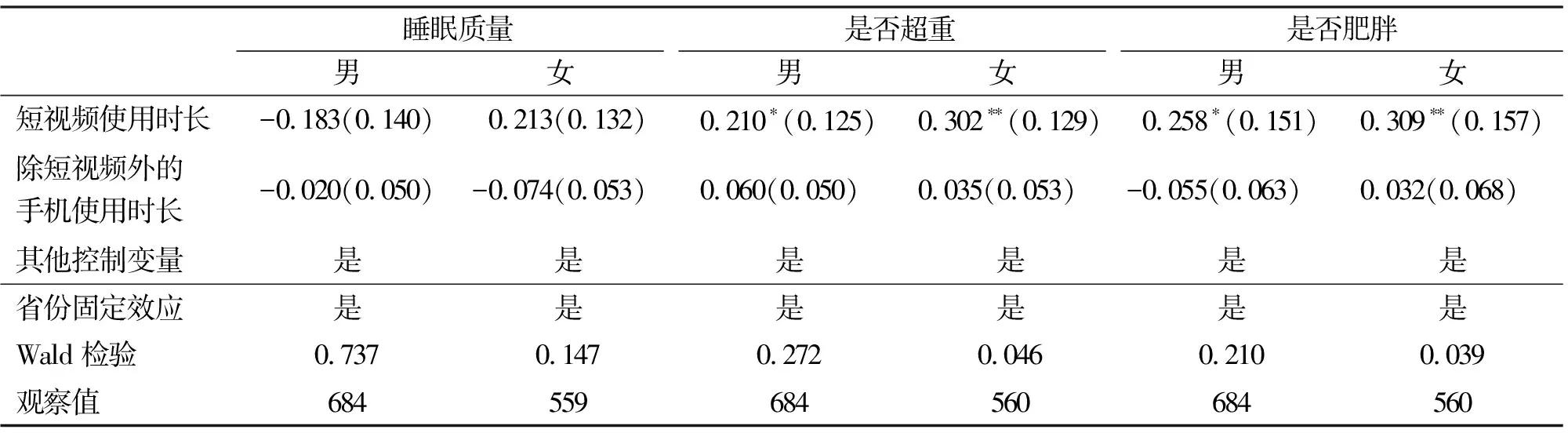

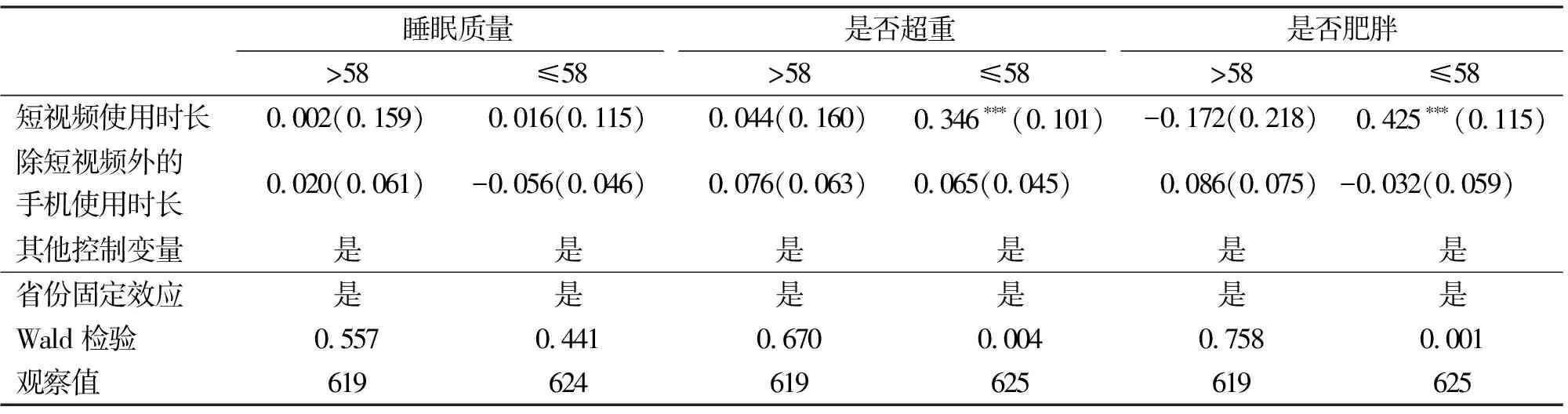

2.不同个体特征的异质性影响。不同个体特征农村居民的日常时间分配也会存在显著差异,可能使得短视频对其生产劳动等日常活动的替代程度不同。如从性别上看,男女分工不同可能导致农村男性更多地从事农业生产、外出务工等体力劳动,而女性留在家中照料家人生活,这使得男性的劳动时间更多、女性的闲暇时间更多。这可能导致男性居民一旦对短视频上瘾,更可能为了浏览短视频而优先缩减睡眠、体育锻炼等闲暇时间;由于没有强制时间规定,在家照料的女性居民沉迷于短视频的时间可能更多,以至于挤占更多的日常活动,从而导致短视频更可能加剧女性居民患肥胖、超重等慢性疾病的风险。从年龄上来看,老年人相比年轻人有更多的闲暇时间,外加短视频等手机应用软件为了扩大用户范围逐渐进行“适老化”改造,老年人的网瘾问题可能变得愈加严重,同时,若年轻居民上瘾程度严重,则可能对其身体健康产生更大的不利影响,导致农村地区年轻劳动力的质量下降。

基于此,本文进一步根据农村居民性别和年龄对整体样本进行分组,分别检验短视频对农村居民时间分配和身体健康在个体特征上的影响差异。对于性别来说,本文将样本分为男性和女性进行分组回归;对于年龄来说,本文则以样本均值58岁作为分组标准,将总样本分为高年龄组和低年龄组进行检验。

表7和表8分别从性别和年龄方面汇报了短视频对农村居民时间分配的异质性影响。结果显示,从闲暇时间上来看,短视频对男性和年龄较大的农村居民睡眠时长的负面影响程度更大,对男性居民体育锻炼时长呈现显著负面影响,而对女性居民体育锻炼时长呈现出显著的正向影响,这可能由于短视频具有丰富的瑜伽、有氧操、广场舞等资源吸引了女性群体。同时,短视频对农村居民体育锻炼时长的影响在不同年龄方面无显著差异。从劳动时间上来看,短视频对男性居民农业劳动时长呈现出显著负面影响,而对女性和不同年龄农村居民的农业劳动时长均无显著影响,这说明短视频主要使得男性居民从农业生产转移到能够获取更高收益的非农劳动中。此外,短视频对女性和年龄较大的农村居民非农劳动时长的正向促进作用更强,这可能由于女性和年龄较大农村居民的信息获取渠道相对较少,而短视频更大程度上放松了他们的信息约束边界,从而导致对其非农劳动正向影响的边际程度更大。

表7 短视频对农村居民时间分配影响的性别差异

表8 短视频对农村居民时间分配影响的年龄差异

表9和表10分别从性别和年龄方面汇报了短视频对农村居民身体健康的异质性影响。结果显示,与男性相比,短视频对女性农村居民超重、肥胖的正向影响程度更大,这说明虽然短视频由于具有丰富的瑜伽、有氧操、广场舞等资源增加了女性居民的体育锻炼时长,但很可能更大程度上挤占了女性居民其他的日常活动时间(如外出活动、走访亲友、做家务等),从而对其身体健康总体上仍产生了不利影响;与大于58岁的相比,短视频对年龄较小农村居民超重、肥胖的正向影响程度更大,这说明短视频更大程度影响了年轻居民的非正式运动时间。综上来看,农村地区年龄相对较小的女性群体更容易受到短视频对其身体健康的负面影响。

表9 短视频对农村居民身体健康影响的性别差异(IV-Probit)

表10 短视频对农村居民身体健康影响的年龄差异(IV-Probit)

需要说明的是,表3~表8中部分IV-Tobit和IV-Probit模型的Wald检验结果没有拒绝外生性的原假设,即部分模型认为本文的短视频使用行为变量是外生的,但显然这与理论和事实并不相符。为了证明本文结果的稳健性,我们针对并未通过Wald检验的模型分别进行了常规的Tobit和Probit回归分析,其结果与加入工具变量后没有显著差异,为节省篇幅,未在文中汇报。

五、结论与政策启示

本文在微观层面上调查统计了农村居民短视频的使用情况,同时使用工具变量法从时间分配和身体健康角度实证检验了短视频使用对农村居民的双向影响。研究结果发现,从均值水平上来看,短视频对农村居民是一把“双刃剑”,短视频有益于为农村居民提供就业信息而增加其非农劳动时间,带来了“数字红利”。与此同时,由于浏览短视频时人们常常处于身体静止状态,短视频减少了农村居民外出活动等非正式运动,增加了其患超重、肥胖等慢性疾病的概率,对其身体健康造成了危害。异质性分析结果显示,短视频的“数字红利”作用仅体现在正常使用(日均用时0.5小时以内)的人群中,而对沉迷于短视频的农村居民来说,短视频则带来了对其身体健康的不利影响,尤其对日均沉迷时长多于2小时农村居民的生产劳动(包括农业、非农劳动时间)和身体健康产生了严重的双重危害。此外,短视频对女性、年龄较大农村居民非农劳动时间的正向促进作用更强,而对男性、年龄较大农村居民睡眠时间的负面影响程度更大,对较为年轻的女性居民身体健康的不利影响更加严重。

我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案提出要“加快数字化发展,建设数字中国”,数字经济已经成为大国竞争的制高点,如何在充分发挥数字经济优势的同时认识和规避其可能带来的危害和风险是建设“数字中国”的一个现实问题。作为一项处于风口上的新兴数字化技术产物,短视频的影响亟需引起学界关注。基于以上研究结论,提出以下建议:(1)高度警惕短视频对农村居民身体健康的不利影响,重点防范过度沉迷成为普遍现象,避免短视频在未来发展成为“数字鸦片”对农村居民的生产和生活带来双重危害。(2)由于短视频是一把“双刃剑”,不易采取“一刀切”的限制性手段,应正确引导农村居民合理使用短视频,未来可探索按照短视频内容进行分类、分级限制管理,以保留其优势、规避其危害。(3)丰富农村居民的闲暇生活和精神文明,可尝试通过增加线下公共文体活动吸引农村居民放下手机,以缓解短视频的不利影响。