间歇性充气加压不同治疗压力对预防重症长期卧床病人下肢深静脉血栓的效果研究

李 响,王 姝,赵士莹 ,朱红艳,叶 云

重症病人因长期卧床、机械通气、使用血管升压素等原因导致静脉血液流速缓慢、回流不畅,使得下肢深静脉血栓(DVT)的发生率增高[1]。文献[2]报道重症长期卧床病人若不尽早采取DVT预防干预,DVT的发生率为18%~55%。此外,一项国外meta分析[3]也发现,下肢DVT的出现常导致重症病人住院时间的延长以及死亡率的增加。若针对DVT高危人群采取有效的预防措施可以使其发生率下降80%以上[4],故及早给予适当的干预措施至关重要。目前主要采取机械预防和药物预防来降低DVT的发生,但药物预防可能使病人获得性止血机制异常而增加出血风险,因而临床多采用机械预防。我国《静脉血栓栓塞症机械预防中国专家共识》[5]指出:机械预防应首选间歇充气加压(intermittent pneumatic compression,IPC)装置。目前由于IPC装置差异性较大,且国内外对于IPC压力参数设置尚无统一定论。目前临床多采用30~80 mmHg,王卉洁等[6]的研究表明当气压治疗的压力参数超过60 mmHg时,长期治疗的病人出现了深部组织损伤。鉴于此,本研究拟在专家建议的治疗时长下对IPC装置预防DVT更佳有效压力参数进行探索,以在DVT预防及深部组织损伤中求得权衡,为重症病人选择合理的气压参数提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本研究为随机对照研究,选取2020年4月至2021年12月在我院住院治疗的重症长期卧床病人为研究对象,共纳入130例,按随机数字表法分别为对照组、试验1组、试验2组,干预过程中脱落10例,脱落原因:对照组干预期内因转院及死亡脱落3例,试验1组因依从性差、病情变化、出院脱落4例,试验2组因病情变化及死亡脱落3例,最终3组中完成干预且数据可进行统计分析的病人共计120例,对照组、试验1组、试验2组各40例,占最初纳入总人数的92.3%,符合临床对照研究样本量需求含量。120例病人中男58例,女62例,年龄(57.45±10.86)岁。纳入标准:年龄≥18岁;经多普勒超声检查示下肢无深静脉血栓,接受气压治疗且病人及家属知情同意者。排除标准:入组前已存在DVT;有严重心、肝、肾功能不全者;凝血功能障碍或长期服用抗凝剂者;下肢皮肤坏死、骨折。本研究已经本院伦理委员会批准。

1.2 仪器与方法 本研究气压治疗仪由龙之杰科技有限公司提供,型号为LGT-2200 HN,压力20~200 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)可调,可同时行双下肢治疗。于2020年2月成立研究小组,共6名成员,分工如下:研究者本人负责制定干预方案与资料收集;2名危重症省级专科护士负责对干预中的措施及其可行性提供指导并实施干预;1名重症医学科护士长负责对课题整体把控及医院的协调工作,1名重症医学科主治医生对干预方案的安全性及治疗方面的问题解答;1名超声科医生负责超声检查相关数据的采集及评判。在干预方案实施前,组织课题组成员进行培训,并在预实验过程中调整,以达到同质化实施。考虑到本研究是探讨不同压力设置对于重症长期卧床病人DVT预防效果有无影响及其是否会引起深部组织损伤,为了避免气压治疗时长对本研究结果产生的影响,本研究将3组气压治疗的时长统一设置为每次1 h,每日2次;对照组压力参数设置为30 mmHg,试验1组为45 mmHg,试验2组为60 mmHg,15 d为一个治疗周期。

1.3 观察指标

1.3.1 15 d内病人DVT发生率 由超声科医生每日使用多普勒超声仪检查病人双下肢的肌间静脉、胫静脉、腘静脉、股静脉,明确是否有血栓形成。DVT判断标准[7]:静脉腔明显扩张;静脉管腔有实质性回声;彩色多普勒血流成像在静脉管腔血栓形成段血流充盈缺损。

1.3.2 治疗前及治疗后7 d病人D-二聚体水平检测 抽血检查病人凝血功能,3组病人均于干预前1 d(作为基线数据)及第7天(作为干预后数据)[8]清晨采集空腹静脉血,测定凝血指标水平。

1.3.3 双下肢股静脉峰值血流 采用超声多普勒于首次气压治疗前及治疗后15 min检测左、右股静脉血流速。

1.3.4 15 d内气压治疗套筒内深部组织损伤的发生率 使用多普勒超声检查,若存在以下任一情况即为发生深部组织损伤[9]:皮下组织层次错乱,结构不清晰;不均匀的低回声灶;筋膜线(深、浅筋膜)不连续。

1.4 统计学方法 采用t检验、χ2检验、方差分析及q检验。

2 结果

2.1 3组病人一般资料的比较 3组病人在性别、年龄、Caprini评分、疾病构成上差异均无统计学意义(P>0.05)(见表1)。

2.2 3组病人下肢DVT发生率比较 3组病人治疗后无明显的下肢DVT症状及体征。在第15天通过超声多普勒检测时发现:对照组发生5例(12.5%,3例股静脉、2例腘静脉)、试验1组发生3例(7.5%,均在股静脉)、试验2组发生1例(2.5%,股静脉),3组病人下肢DVT发生率差异无统计学意义(χ2=4.22,P>0.05)。

表1 3组病人一般资料比较

2.3 3组病人D-二聚体水平的比较 治疗前3组病人D-二聚体水平差异无统计学意义(P>0.05);治疗后3组D-二聚体水平均明显降低(P<0.05);且3组病人D-二聚体降低幅度为试验2组>试验1组>对照组(P<0.05)(见表2)。

表2 干预前后3组病人D-二聚体水平比较

2.4 3组病人双下肢股静脉血流峰值比较 治疗前3组病人双下肢股静脉血流峰值差异无统计学意义(P>0.05);治疗后试验1组与试验2组的股静脉血流峰值较于对照组均明显增快(P<0.05和P<0.01)(见表3)。

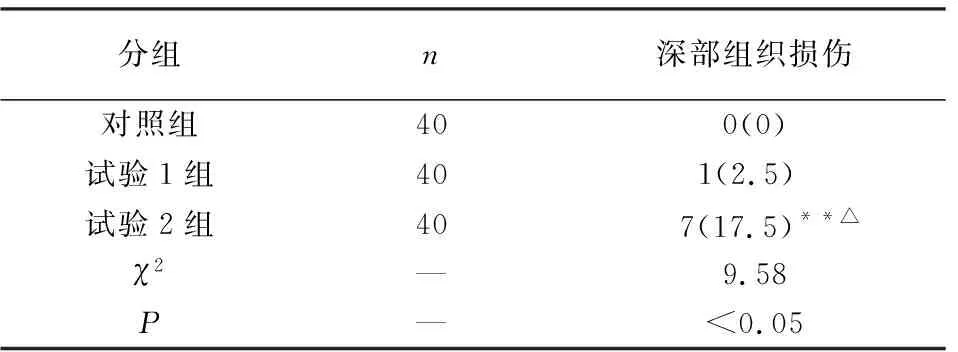

2.5 气压治疗套筒内深部组织损伤发生率比较 3组病人在治疗后15 d,试验2组深部组织损伤发生率高于对照组及试验1组(P<0.01和P<0.05)(见表4)。

3 讨论

3.1 IPC不同压力设置对DVT发生率的影响 静脉淤血、血液高凝状态及血管内皮损伤是发生静脉血栓栓塞症三大危险因素[10]。重症病人由于长期卧床、肌肉松弛、镇静药物使用等原因,下肢静脉血流缓慢,是DVT发生的高危人群[11-13],但目前临床给予DVT高危人群的预防措施比率低,若血栓脱落形成肺栓塞可导致病人猝死。研究[14]表明通过IPC可有效预防DVT的发生,本研究通过设置3种不同的压力参数,对比DVT发生率,结果显示治疗后对照组的DVT发生率为12.5%,而试验1组与试验2组的DVT发生率分别为7.5%、2.5%。这说明3种压力参数设置在DVT预防效果上都是行之有效的,但随着治疗压力的递增,DVT的预防效果进一步明显。其可能原因为血管壁承受的压力增大,深静脉血流速度加快,预防DVT形成的效果越好。

表3 干预前后3组病人双下肢股静脉血流峰值比较

表4 干预后3组患气压治疗套筒内深部组织损伤的发生情况[n;百分率(%)]

3.2 IPC不同压力设置对D-二聚体水平的影响 为评估3组不同的IPC压力参数对病人凝血功能的影响,我们监测了研究对象的D-二聚体水平。它是纤维蛋白溶解的产物,可准确反映体内的凝血和纤溶状态,被视为体内血栓早期诊断的一个敏感指标[15]。本研究结果显示3组病人治疗前D-二聚体水平差异无统计学意义,治疗后的D-二聚体水平均较治疗前降低(P<0.05),说明本研究选择的压力设置能有效降低病人血栓发生的风险,降低血栓形成因子水平,激发纤维溶解酶原活性,从而降低D-二聚体水平[16],这与既往研究[17]结论一致。另外本研究结果显示,治疗后7 d时间点3组病人D-二聚体降低幅度为试验2组>试验1组>对照组(P<0.05),说明使用60 mmHg、45 mmHg的压力设置在促进纤维蛋白溶解量,改善血液高凝状态方面均优于对照组的30 mmHg。

3.3 IPC不同压力设置对双下肢股静脉峰值血流的影响 多普勒超声因其无创、可实时检测、重复应用等优点而成为临床动静脉血流检测的常用方法。本研究监测了3组病人气压治疗前后的股静脉峰值血流量,结果显示治疗前3组病人股静脉血流峰值差异无统计学意义,治疗后试验1、2组的股静脉血流峰值均高于对照组(P<0.05和P<0.01)。提示随着压力参数的增加,股静脉血流峰值亦随之提高,这与前期假设相符,且与王卉杰[6]等的研究结果一致,表明气压治疗压力设置为60 mmHg和45 mmHg相较于30 mmHg来说,可明显提升股静脉血流速度,降低血栓形成概率。

3.4 IPC不同压力设置对深部组织损伤发生率的影响 IPC是公认的一种有效预防血栓的机械方式,其基于“动静脉泵”理论,应用仿生学原理通过气囊充气对下肢血管加压,以促进淋巴液和静脉血液循环,预防凝血因子聚集,从而有效预防DVT的发生[18]。临床多通过持续使用IPC来预防重症长期卧床病人DVT的发生,但在追求DVT预防效果的同时,鲜少有人关注医疗器械带来的相关性压疮。若未及时发现病人发生气压治疗套筒内深部组织损伤的发生,将使得损伤程度进一步恶化,同时也延缓病人主动活动时间,不利于早期康复。2016年美国国家压疮咨询委员会(NPUAP)在界定压力性损伤的分期时新增了“可疑深部组织损伤期”[19],该期压力性损伤主要是由于深层肌肉组织对压力的耐受性较表皮差,故在出现明显的皮肤溃疡之前,深层软组织的损伤可能已经出现[20]。在临床工作中仅凭视、触诊难以明确深部组织损伤的发生,因此常被忽视。本研究于IPC治疗后15 d通过多普勒超声检查检测病人下肢气压治疗区域深部组织损伤的发生率,对照组、试验1组、试验2组发生率分别为0%、2.5%、17.5%,通过分析发现试验2组的深部组织损伤率与对照组、试验1组分别比较均明显升高,差异均有统计学意义(P<0.01和P<0.05)。本研究认为对于重症长期卧床病人来说,压力参数设置为60 mmHg时明显提高了深部组织损伤的发生率,对病人来说是不安全的参数设置。因此在长期实施气压治疗时,压力参数的设置应在DVT预防效果及避免深部组织损伤间寻求平衡。

综上所述,与IPC压力参数设置为60 mmHg和30 mmHg相比,45 mmHg具有如下优点:(1)可降低DVT发生率;(2)有效改善凝血功能;(3)显著提升双下肢股静脉峰值血流速;(4)避免深部组织损伤的发生。故长期气压治疗的病人在常规的治疗的基础上更推荐压力参数设置为45 mmHg。当然本研究亦存在一定的不足,由于时间及研究条件限制,本研究涉及样本量较少,尚缺乏多中心、大样本的数据分析。