神庙剧场:作为一种非物质文化遗产文化空间

赖伟鸿

从先秦时期的撂地为场,到汉唐时期的亭台楼阁,再到宋元时期的勾栏瓦舍,以及明清后的神庙剧场,我国的传统演艺空间经历了多番沿革。作为专门性的演艺空间,神庙剧场不仅为民众提供了观演戏曲的场地,还承载了传统戏剧等非物质文化遗产。21 世纪迄今,学界对神庙剧场的研究主要聚焦在戏曲文物范畴,①参见冯俊杰:《戏剧与考古》,北京:文化艺术出版社,2002年;廖奔:《戏曲文物发覆》,厦门:厦门大学出版社,2003年。其中多见于剧场史研究,②参见车文明:《中国神庙剧场》,北京:文化艺术出版社,2005年;冯俊杰:《山西神庙剧场考》,北京:中华书局,2006年;罗丽容:《中国神庙剧场史》,台北:里仁书局,2006年;车文明:《中国古代剧场史》,北京:商务印书馆,2021年。包括以民间戏班为对象的考察、③参见傅谨:《草根的力量:台州戏班的田野调查与研究》,北京:生活·读书·新知三联书店,2018年。明清时期的戏台变化比较、④参见段建宏:《戏台与社会:明清山西戏台研究》,北京:中国社会科学出版社,2009年。神庙剧场及其演剧研究等。⑤参见曹飞:《敬畏与喧嚣:神庙剧场及其演剧研究》,北京:中国戏剧出版社,2011年。上述研究多从史学、建筑学、戏曲学和考古学入手,但较少涉及非物质文化遗产保护的范畴。随着非遗运动的深入,一大批涵养艺术与民俗的文化空间被纳入非遗保护的视野中。传统戏剧作为我国非遗名录中的重要门类,与其相互依附的剧场也得到了更多重视。自法国哲学家列斐伏尔以来,国内外学术界从人类学、文化学、社会学、文化地理学、都市文化等研究视角对文化空间进行讨论,①参见伍乐平、张晓萍:《国内外“文化空间”研究的多维视角》,《西南民族大学学报》(人文社科版),2016年第3 期。而非遗的引入将文化空间的学术概念推向新的领域。②参见萧放、席辉:《非物质文化遗产文化空间的基本特征和保护原则》,《文化遗产》,2022年第1 期;覃琮:《从“非遗类型”到“研究视角”:对“文化空间”理论的梳理与再认识》,《文化遗产》,2018年第5 期。因此,本文试图将神庙剧场视为一种非物质文化遗产文化空间,深入探究神庙剧场的非遗实践和整体性保护。

一、空间生产:庙、戏、场的三位一体

列斐伏尔认为,“(空间)容纳了各种被生产出来的物以及这些物之间的相互关系,即它们之间的共存性与同时性关系。”③[法]亨利·列斐伏尔:《空间的生产》,刘怀玉译,北京:商务印书馆,2021年,第109 页。从空间理论来看,空间是一系列运转过程的结果,神庙剧场不是一处静止的文化遗留物,它还指涉着社会关系的生产和再生产。首先,神庙及其戏台作为物理意义上的存在,是戏剧活动发生的自然物质基础;其次,神庙剧场自身的空间生产来自民众关于民间信仰的动机与实践,包括从“造神”到“娱神”再到“娱人”的过程;再次,空间生产的结果便是创造出具有表征意义的景观,即搭建象征着酬神功能的戏场。因此,仅从“物性结果”的属性看待神庙剧场,容易忽视其内部精神与文化、社会与历史的生产和创造。早期空间科学研究出现一种对立与分裂的论争,即人们要么关心空间中的物,要么关心无物质的空间。对于神庙剧场而言,从“戏台”到“剧场”的命名变化,可以管窥空间概念的引入对于神庙剧场的认知优化。早在1936年,戏曲史家周贻白就提出:“(剧场)所包含者有戏剧、剧团、舞台、客座及其他关于戏剧的各方面。换言之,便是戏剧的全部。但在中国,却只以之称演剧的场所。”④周贻白:《中国戏剧史·中国剧场史:合编本》,长沙:湖南教育出版社,2017年,第588 页。同样,在当代遗产保护和传承的具体实践中,文化空间的整体性视角往往被物质/精神非此即彼的对立结构所遮蔽,这种笛卡尔式的身心二元论容易将神庙剧场割裂成物质性的场所和非物质性的文化两种形态。从现象学的角度解释,列斐伏尔的空间三元辩证法分别表现为感知的、构想的与亲历的空间。⑤[法]亨利·列斐伏尔:《空间的生产》,刘怀玉译,第62 页。借助三元辩证的理论基础,神庙剧场主要表现为以下三种存在形态:

(一)作为物质文化遗产的演剧场所

《诗经·陈风》曰: “坎其击鼓,宛丘之下。”在戏曲成型之前,古人早已深谙场地之于歌舞观演的重要意义。作为文化空间的神庙具有自然与社会双重属性,自然属性表现出最本质的特征是其作为物质文化遗产的一部分,即物理意义的场地。联合国教科文组织1972年《保护世界文化和自然遗产公约》对“文化遗产”进行了界定,认为其主要包括“从历史、艺术或科学角度看具有突出普遍价值”的文物、建筑群和遗迹。⑥中国非物质文化遗产网:《保护世界文化和自然遗产公约》,https://www.ihchina.cn/zhengce_details/15725,发布日期:1972年12 月28 日,浏览日期:2022年10 月30 日。以此为前提,我国在2005年《国务院关于加强文化遗产保护的通知》中指出,“物质文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物。”⑦中国政府网:《国务院关于加强文化遗产保护的通知》,http://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_185117.htm,发布日期:2005年12 月22 日,浏览时间:2022年10 月30 日。诚然,神庙剧场在一定程度上具备作为物质文化遗产所需的历史、艺术和科学价值,然而,“文化遗产中的物质性空间和非遗保护中的‘文化空间’,不论从名称上还是概念阐述上都是两种不同的空间指向。”⑧孟令法:《文化空间的概念与边界——以浙南畲族史诗〈高皇歌〉的演述场域为例》,《民俗研究》,2017年第5 期。因此,在这里我们便要区分空间作为“遗迹”和“文化地”的不同概念。联合国教科文组织官员木卡拉曾指出,“遗迹是人类天才创造的有形保留(纪念性建筑或遗址);文化地是曾经被人类频繁适用于文化活动或传统仪式的地区。”①木卡拉:《非物质文化遗产与我们的文化认同感》,《文明》,2003年第6 期。可以看出,遗迹带有浓厚的纪念性意味,通常表现为一种时间上的“过去式产物”供人参观、瞻仰或怀旧,少了许多“现在”和“当下”的实践意味;而文化地与人类的生活仍维持着联系,依然能够反映地方民众当前的物质和精神生活。神庙剧场的文化地首先是一个物理概念,即以神庙为中心的整体建筑群,包括作为其附属建筑的戏台。

按照空间生产理论,神庙的演剧场所是人们在历史社会实践中创造出来的,物质生产赋予其可感知的一面。这种感知的空间具备常识意义,即神庙通常坐落在区域中心的位置,戏台与正殿处于同一中轴线的两端,包括其建筑形制、规模结构、风格特点等特殊位置与空间特征的集合,也包括神庙和戏台中的人的活动及其社会关系。演剧场所利用空间结构分布的叙事营造空间感,预设了一种转喻的逻辑:一方面,它置身于特定的建筑形制中,以戏台正对神殿的方式传达敬神行事的初衷;另一方面,它又以戏台和观众席的空间形态建构了被观看的需要,正如简·艾伦·哈里森在分析用于表演酒神颂歌舞的乐池与观众席之间的空间关系时指出的,仪式与艺术的分野在于参与和旁观的区别。哈里森认为,“正是这一空间关系的变迁,让我们能够借以窥见从仪式到艺术、从行事到戏剧的演变。”②[英]简·艾伦·哈里森:《古代艺术与仪式》,刘宗迪译,北京:生活·读书·新知三联书店,2016年,第110 页。对于作为物质文化遗产的场所而言,这种空间实践在建构遗产的同时,也由反映这种实践的遗产话语构成,即国家文化机构和社会精英通过认定神庙在历史、科学、艺术等维度的价值来实现其成为大众认知上物质文化遗产概念的转喻。

(二)作为非物质文化遗产的传统戏剧

自从2001年联合国教科文组织宣布中国昆曲入选首批人类口头和非物质遗产代表作名录以来,以昆曲为代表的戏曲艺术作为一种非物质文化遗产逐渐受到社会各界的广泛关注。“国务院建立国家级非物质文化遗产代表性项目名录,将体现中华民族优秀传统文化,具有重大历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产项目列入名录予以保护。”③中国非物质文化遗产网:《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》,https://www.ihchina.cn/project.html#target1,浏览时间:2022年10 月30 日。截至2022年,我国的国家级非物质文化遗产代表性项目名录中共入选473 项传统戏剧,并产生了783 位代表性传承人,包括著名的戏曲演员、作曲家、剧作家,许多剧团和传习所也被确定为保护单位;同时,地方省市各级非遗名录也几乎覆盖了公众认可的所有剧种。可见,近二十年来我国传统戏曲的保护工作取得了长足的发展,戏曲申遗效果显著。

麻国钧将东方传统演艺空间分为“戏外空间”和“戏内空间”,前者是古典戏剧演出时所采用的物理空间,如露台、勾栏、神庙剧场、会馆剧场、能舞台等等;后者是戏剧故事发生的空间。④麻国钧:《东方传统演艺空间文化比较研究》,《中国非物质文化遗产》,2021年第6 期。在空间生产视域下,神庙演剧是一种构想的“戏内空间”,戏主和戏班通过赋予演剧活动以某种意义的表征,将表演动作转化为仪式行为,这一过程体现了酬神的叙事策略,主要表现为关于空间话语和专业性知识的隐喻。其一,在发生论上,神庙戏剧源自祭祀的原始动机,从歌舞仪礼到程式化戏曲,不同展演形式指向共同的空间话语,即其作为民众为神明献礼的筹码以换取祈福禳灾的庇佑;其二,戏班通过词曲、身段、行当等专业性知识打造出富有视听体验的艺术形式,并针对请戏动机编排剧情,集合成一系列知识化的图像、符号和象征物,进而满足民众对达成娱神效果的构想;其三,在非遗语境中,传统戏剧是被权威遗产话语建构出来的,反过来促进了传统戏剧流行的合法化。劳拉·简·史密斯认为,这种话语确立了一套实践和展演体系,推动了大众及专家对“遗产”的统一建构。①[澳]劳拉·简·史密斯:《遗产利用》,苏小燕、张朝枝译,北京:科学出版社,2020年,第1 页。戏曲为神庙活动文化意义的接受和传播提供了媒介,在戏剧的展演和观看中,人们实际参与的是一系列的价值观和意义的体验。因此,作为非物质文化遗产的传统戏剧不只是一种“传统的发明”,而是一种积极的记忆制造与记忆行为的双重文化表演。

(三)作为文化空间的神庙剧场

联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》(以下简称《公约》)指出,“‘非物质文化遗产’,指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。”②中国非物质文化遗产网:《保护非物质文化遗产公约》(2003),https://www.ihchina.cn/zhengce_details/11668,2003-12-8,发布时间:2003年12 月8 日,浏览时间:2022年10 月30 日。我国《非物质文化遗产法》对非遗是这样定义的:“非物质文化遗产,是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。”③中国非物质文化遗产网 :《中华人民共和国非物质文化遗产法》,https://www.ihchina.cn/zhengce_details/11569,2001-2-28,发布时间:2011年2 月28 日,浏览时间:2022年10 月30 日。然而,以神庙剧场为例,官方认定的项目类型中并没有包括《公约》中所提到的“文化场所”,国家级至省市各级的非物质文化遗产资源库中也不包含《非物质文化遗产法》所谓的“场所”。关于空间的表述多为官方认定的“文化生态博物馆”“传统文化之乡”以及“文化生态保护区”等。巴莫曲布嫫认为,“文化空间”在《国家级非物质文化遗产代表作申报书》中被本土化为“文化场所”,④巴莫曲布嫫:《非物质文化遗产:从概念到实践》,《民族艺术》,2008年第1 期。这种语义的“本土化”是为了促进人们对“空间”的理解。从文化空间的角度看,神庙剧场积淀了一个地方的集体记忆,孕育着物质创造和精神文明,反映出民众的文化实践和社会关系,是一个历史的、社会的空间概念。作为一种体验的、亲历的空间,神庙剧场表现为一整套规范的表征体系,是当地民众日常生活实践的体验,不仅难以分割地嵌入了社区,也深度融入了人们的公共生活。人们在神庙剧场的时空组合中进行人与人、人与物、人与空间的互动,地方性的社会背景与神庙预设的表征意义进行对话,在这个过程中不断实现空间的生产,最终塑造了完整的社会空间。

然而,随着社会原子化、宗教信仰衰落和戏演商业化,神庙剧场的传统语境发生了变化,表征性空间的象征意义逐渐被削弱。神庙剧场本质上代表着一种传统文化生活样式的延续,在非遗保护过程中,除了重视对戏剧本身的研究,还要将其放在中华传统优秀文化的大背景中去考察语境的变化。将神庙剧场作为非遗范畴的文化空间,有利于实现整体性的认识。非物质文化遗产范畴的“文化空间”是指建立在“时间/空间”双重维度上的,用以呈现“民间/传统”文化活动(或事件)的一类实体性场所。⑤黄永林、刘文颖:《非物质文化遗产文化空间的特性》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2021年第4 期。神庙剧场既包含了物质文化遗产的建筑实体,又承载着民间信仰、地方风俗、戏剧艺术等非物质文化遗产形式,并在“庙”“戏”“场”三位一体的共同实践下,表现出非遗项目相互联动、民俗事象相互衔接的整体性,属于典型的非物质文化遗产文化空间。

二、戏里戏外:一座闽南神庙剧场的文化实践

作为闽南地区的标志性文化空间,神庙剧场是社区和村落的重要文化阵地。列斐伏尔认为,活生生的、构想的与感知的领域之间应该是密切联系的,以便“主体”可以有条不紊地从一个领域转向另一个领域。①[法]亨利·列斐伏尔:《空间的生产》,刘怀玉译,第61 页。以闽南龟峰岩神庙为例,庙宇中心、传统戏剧和信仰民俗是同时存在、地位平等的,三者之间既相互独立又相互作用,当地民众以其具身体验和感知想象,置身于庙、戏、场的相互联系,在观演的互动实践中实现非物质文化遗产的再生产。

(一)地方神庙:非物质文化遗产的承载空间

泉州被誉为“世界宗教博物馆”,包括道教、佛教、伊斯兰教、景教、天主教、印度教(婆罗门教)、基督教、摩尼教(明教)、犹太教等诸多宗教在本地传播,本土衍生的大量民间宗教更是地方神庙的主要依托。据泉州民族与宗教事务局的统计数据,泉州民间信仰活动场所(建筑面积10 平米以上)有6962 处,其中试点管理的省、市、县民间信仰联系点128 处。②泉州民族与宗教事务局:《泉州宗教概况》,http://mzzj.quanzhou.gov.cn/zjzc/qzzjgk/,发布时间:2020年6 月20 日,浏览时间:2022年10 月30 日。龟峰岩神庙坐落于闽南地区北郊,在泉州市罗溪镇龟峰山南麓,因地貌形似灵龟而得名,当地流传“龟头出圣佛,龟尾出人物”的佳话。其最初名为“莲花庵”,约始建于北宋开宝年间(968—976);南宋咸淳六年(1270),在莲花庵前另建大雄宝殿,后改曰“盟心堂”;明永乐二十二年(1424),黄氏族人在盟心堂两旁拓建文庙和武庙。自此,龟峰岩成为一座覆盖多种宗教和神祇的大型寺庙群。王铭铭将泉州区域性的庙宇中心分为如下三类:(1)根据民间崇拜对象类别自发组织起来的庙宇联盟;(2)铺境③铺境制度是古代里坊制的演变与细化,铺境单元是明清沿用至今的泉州城市社区形态构成的基本单元。祀神的“根庙”;(3)官方神庙和正规道教庙观。④王铭铭:《刺桐城:滨海中国的地方与世界》,北京:生活·读书·新知三联书店,2018年,第303 页。这类庙宇中心扮演着与“铺境”之间相互联系的作用,各个庙宇所主祀的神明是地缘性社区的主体象征。龟峰岩神庙集上述前两类于一体,始于民众自行修建,既吸纳多种民间崇拜对象,又作为众多境庙的“根庙”将香火分灵到各地,属于典型的“三教共祀”场所,其中盟心堂主祀三世佛,东侧文庙奉祀孔夫子等五位文昌夫子,西侧武庙主祀关羽,体现了闽南民间信仰兼收并蓄的包容态度。以神庙为中心,民众一方面借助谢戏酬神祈求合境平安,一方面通过“游神巡境”来强化铺境的边界,维持当地脉脉相传的文化实践,其影响辐射到“宅院—厝埕—街巷—境庙”多层地理空间,也辐射到节庆、庙会、集市等文化空间,进而承载了从仪式、戏曲到非遗的各种文化表现形式。

(二)神庙演剧:非物质文化遗产的展演形式

从剧种上看,作为全国著名的戏窝子,闽南地区的传统戏剧种类丰富、历史悠久,包括梨园戏、高甲戏、歌仔戏、四平戏、潮剧及木偶戏(布袋戏、提线木偶戏、皮影戏)等。以泉州为例,列入非遗名录的传统戏剧分别有6 个国家级项目、4 个省级项目和2 个市级项目,另有各级传承人共98 位。在神庙剧场的语境中,戏剧是作为民俗表演情境的一部分发挥作用的,从属于整体的民俗活动,也服务于当下的民俗实践。从传统祭礼演剧到五花八门的民间剧种,神庙剧场的日常生活本身便是传统戏剧的经典荟萃。龟峰岩当地最常搬演的是高甲戏。高甲戏源于明清时期在闽南地区迎神赛会时的化妆游行“宋江阵”,早期主要作为一种“打阵”和“闹热”的仪式行为;后来发展出专业戏班,形成编演《水浒》题材短剧的“宋江戏”,主演宋江故事,以武戏为主;自清道光年间,宋江戏又吸收了四平戏和竹马戏的表演形式,逐渐发展成文武兼备的“合兴戏”,清末又吸收徽剧、昆腔、弋阳腔和京剧的艺术因素形成晚近的高甲戏,并在2006年被列入我国第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。与抽象的语言符号或建筑景观相比,这种直观的、真实的戏剧展演所激发的视听体验更容易与参与者的个体经验产生共鸣,从而实现过去与现实、个体与群体的记忆勾连。通过神庙剧场,高甲戏在该文化空间中孕育滋养,反过来服务于当地民众,可以说剧种的传承和发展就是文化空间与民众互动、同构的过程。

从剧目上看,本土流行的剧目中也有来自民间文学的元素。以民间文学类非遗“陈三五娘”传说为例,其于2014年被列入我国第四批国家级非物质文化遗产代表性名录,当地的洛江区文化馆是该项目的保护单位。“陈三五娘”是广泛流传于闽南文化圈的爱情传说,自口传故事发展至今,被赋予了戏曲剧目、歌仔唱本、南音曲子、小说文本、影视舞台作品等多种艺术形态。在传统戏剧中,《陈三五娘》是梨园戏的代表性传统剧目,闽南本土高甲戏、歌仔戏多有搬演,各民间剧团也根据自身情况对其加以改编和流传。①据闽南非物质文化遗产库资料显示,从历史故事、民间传说,明代泉州传奇文言小说《荔镜传》(祖本)、嘉靖前后的《荔枝记》及《荔镜记》演出本,到现代脍炙人口的梨园戏《陈三五娘》演出本,戏文增加了元宵赏灯、林大托媒、陈三游街、陈三磨镜、陈三为奴,益春留伞、巧绣孤鸾、林大逼婚、五娘断约、夜奔泉州等情节,而另外一些剧目,如林大告状、五娘探牢、发配崖州、小七送书等则融入民间传说。龟峰岩神庙搬演的《荔镜记》《审陈三》《益春告御状》等剧目皆从“陈三五娘”故事编演而成。除此之外,该项民间传说的国家级非遗传承人黄九成曾多次拜访地方专家学者,收集不同时代的陈三五娘戏剧版本,并常在龟峰岩唱述这一故事。故事主人公陈三在历史上是洛江本土人士,因此龟峰岩观众在看戏时更容易代入地方感,从文本中得到共鸣,故事也契合了闽南人追求个人幸福、不囿于传统命运的文化特质。

(三)信仰民俗:非物质文化遗产的实践动力

所谓“信巫鬼、重淫祀”,闽南地区自古以来因其庞大的民间信仰体系而闻名。信仰民俗是民间文化的重要组成部分,也是非物质文化遗产保护和传承的实践动力。泉州各级民俗非遗项目共有42 种,其中民间信仰习俗包括闽台郑成功信俗、姑妈信俗、双灵菩萨信俗、石狮城隍信俗、田公元帅信俗、蚶江王爷船巡海信俗、安溪善坛妈祖信俗、广泽尊王信俗、安溪八社关帝信俗、安溪保生大帝信俗、泉州关岳信俗、泉州妈祖信俗、清水祖师信俗等13 项。②闽南文化生态保护区:《泉州非物质文化遗产库》, http://www.mnwhstq.com/szzy/qzfwzwhyck/,浏览时间:2022年10 月30 日。龟峰岩神庙中供奉着三世尊佛、观音菩萨、关帝圣君、田都元帅等二十多位神明,以关帝爷的信众和影响力覆盖最广,神庙剧场的丰富内涵也依赖于民间信仰的多元化。

龟峰岩神庙的演剧活动主要活跃于三大请戏情境:民间信仰、岁时节日、人生礼仪。其中,人生礼仪的请戏活动具有灵活性,主要是以个人家户或宗族集体为单位进行的请戏活动,包括结婚生子、满月成人、还愿献礼和宗族典礼等等。这些请戏情境作为一种“过渡礼仪”③[法]阿诺尔德·范热内普:《过渡礼仪》,张举文译,北京:商务印书馆,2012年。强化了整体仪式的现实功能,例如个人通过献戏完成人生阶段(生老病死)的过渡,群体利用请戏的机会彰显物力财力以完成社会地位的跃升,对过渡礼仪的重视刺激了人们对戏剧搬演的需求。进行临时的日常活动时,龟峰岩常设“善信弟子谢戏添油”的榜单,每逢家有喜事,择定吉日,以“谢戏”为由在神庙剧场举行演出,通过熟悉戏路的地方“戏头”联系剧团,选择迎合观众喜好的戏曲剧目,并在寺庙公告栏屏幕处打上戏讯告知过客,营造氛围的“闹热感”。正如傅谨所说,“正是以庙会为中心的民间祭祀活动,给戏剧的生存与发展提供了至关重要的物质条件。”④傅谨:《戏班》,北京:北京大学出版社,2010年,第61 页。无论什么样的习俗动机,只要满足热闹氛围的节日心理和观赏取乐的欣赏习惯都足以吸引大批看客,这一点同样可以解释我国古代戏曲遭到封建统治阶级冷遇却屡禁不止的现象。以岁时节日和民间信仰为目的的请戏活动则表现为一种固定的时空组合。闽南地区尤重传统岁时节日,据明《闽书》记载:“泉中上元后数日大赛神像,装扮故事,盛饰珠宝,钟鼓震鍧,一国若狂。”⑤乾隆《泉州府志》卷二十“风俗”,民国十六年补刻本,第490 页。每年正月十五元宵节,罗溪一带的信众都会在龟峰岩举行祈安天香醮会,把各路神明请入殿堂统一祭拜,结坛设醮以求祝福,戏曲作为沿袭数百年的酬神节目开始轮番上演。除了我国重要传统岁时节日,闽南民间最重视的便是当地的“佛生日”——神明诞辰、飞升之日,如每年农历六月廿四是“三界伏魔大帝关帝圣君”的诞辰,这一天前后,罗溪地区都会举行隆重的民间仪式来表达敬意、求神祈福,民间谢戏持续七天整。根据当天戏讯所示,“兹定于六月廿四晚,请南安星艺高甲戏团在龟峰岩戏台演出,届时请观众爱好者前来观看指导,本戏由双溪村池亨组众弟子善信敬谢。”由此可见,连续多天的献戏活动分别由不同组为单位的群众筹划,根据节日需求和经济实力联系不同剧团,一出戏的背后牵涉到该铺境中的各个民间主体。更有甚者,在正式献戏之前,闽南地方有“出筵桌”的习惯,即在开演前由献戏主体民众自发抽签准备贡品和祭品,一直持续到演戏完毕。各家各户早早便开始准备,通过这一过程增添自家的参与感和仪式的完整性。

信仰民俗本身作为一种非物质文化遗产,借由神庙中心的文化契机,在传统生活方式的延续中与传统戏剧相辅相成。因此,信仰民俗是神庙剧场发挥神圣和世俗作用的维系纽带,民俗文化及其表现形式已经深深嵌入民间秩序,内化为维持民间社会关系的生活方式。换言之,对非物质文化遗产文化空间进行整体性保护,就是保护当地民俗生活的延续和文化生态的平衡发展。

三、多元行动者:神庙剧场的传承网络

一般而言,戏剧是一门看与被看的表演艺术,包括表演者和观众两大主体。在非遗领域,文化空间的整体性决定了神庙剧场的保护与传承是多方协商的过程,其中既要注重“剧”的传承,也要注重“场”的保护。行动者网络理论的广义对称性原则为神庙剧场的传承实践提供了借鉴。行动者网络理论(ANT)提倡一种实践本体论,认为任何通过制造差别而改变了事物状态的东西都可以被称为行动者,它消除了“人”与“非人”的二元对立,给予了非人类因素(non-humans)以关键的地位。①[法]布鲁诺·拉图尔:《我们从未现代过:对称性人类学论集》,刘鹏、安涅思译,苏州:苏州大学出版社,2010年,第27 页。神庙剧场作为非物质文化遗产文化空间,以神庙剧场各项非遗的保护和传承为行动目标,多元行动者作为异质节点,他们相互作用、彼此建构,形成神庙剧场的传承网络。神庙剧场传承网络中的多元行动者作为网络中的节点,包括传承中的“人”与“非人”。

(一)传承“网络”

有学者认为,另设 “文化空间”这样一个单项,不是用它来取代原有的某个项目,而是将其用来对具有关联性的多个项目进行整体性保护,打包处理。②覃琮:《从“非遗类型”到“研究视角”:对“文化空间”理论的梳理与再认识》,《文化遗产》,2018年第5 期。从一种非遗类型到一种研究视角,“文化空间”概念在小传统的意义上有助于厘清文化肌理和机制运作,在大传统的意义上可将文化的内涵延伸到传承网络的维度。在段义孚看来,人们可以把空间作为物体或地方的相对位置,作为分离或连接不同地方的广阔区域,在更抽象的意义上作为由地方网络定义的区域。③段义孚:《空间与地方:经验的视角》,王志标译,北京:中国人民大学出版社,2017年,第29 页。从非物质文化遗产文化空间的文化特性来看,其文化实践具有服务于更泛在空间的公共性特征,其文化成果具有为更广大群体所享有的共享性特征,其文化生态具有更多元更多样的文化共生性特征。④黄永林、刘文颖:《非物质文化遗产文化空间的特性》,《华中师范大学学报》(人文社会科学版),2021年第4 期。公共、共享、共生的特征决定了文化空间的整体性保护不是单向的、局部的、静态的线性模式,而是全方位、跨地域、综合的圈层互动模式,曾经被作为地方独享的文化会随着社会实践跨越区域边界,成为更大范围的公共文化遗产。

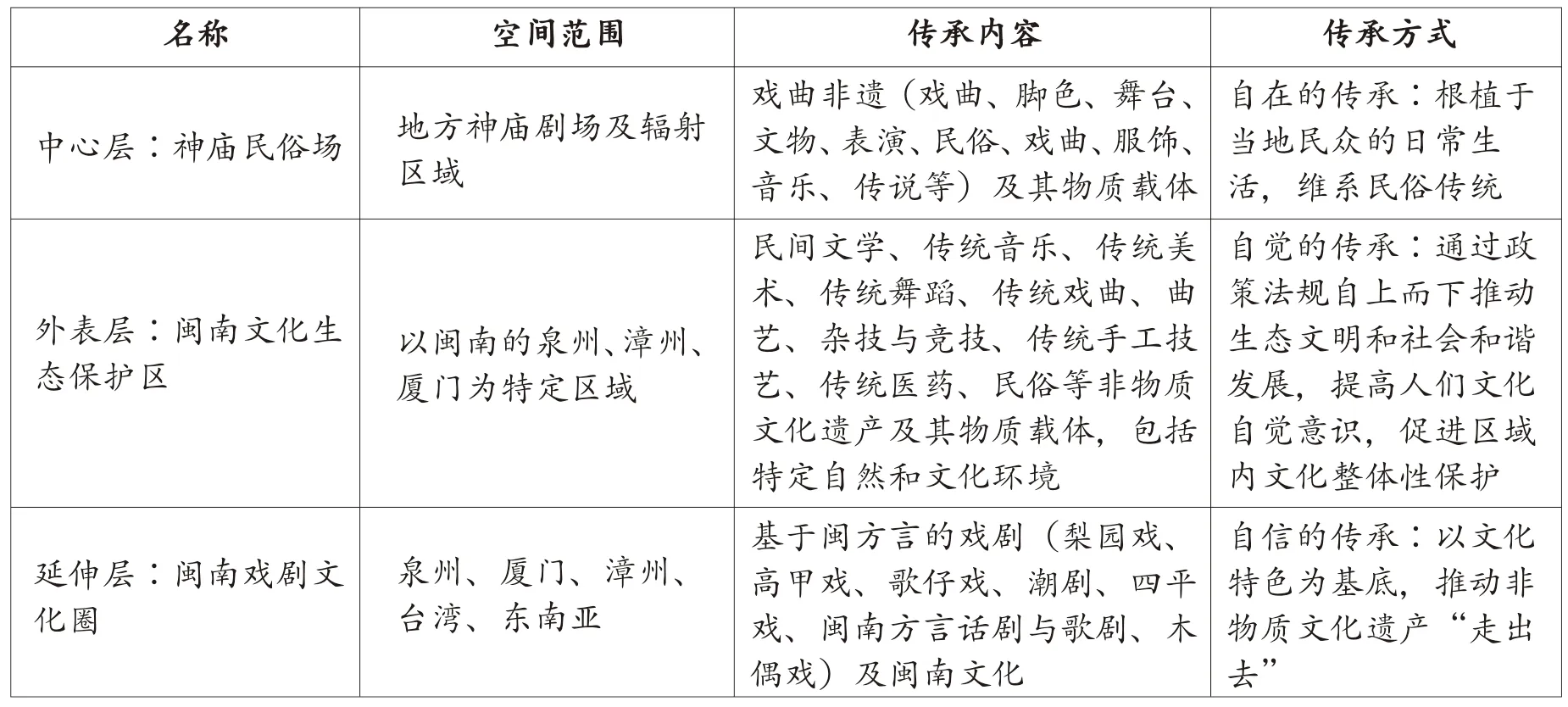

以闽南神庙剧场为中心,传统戏剧等非物质文化遗产经历了“神庙民俗场—闽南文化生态保护区—闽南戏剧文化圈”圈层互动的传承网络(见表1)。从中心层出发,“神庙民俗场”指代神庙剧场本身,是一个自在的存在。民俗场①郑土有将民间文学“文本”演述的文化空间称为民俗场,本文的民俗场主要指戏剧活动发生的文化空间。是直观表现非遗的文化空间,其存在决定了非遗产生和传承的语境,歌舞、曲艺、传说、服饰、雕刻、民俗等民间元素和戏曲艺术共存于神庙剧场,民俗场的现状和发展影响着传统戏剧的走向。在外表层上,“闽南文化生态保护区”指代国家文化发展的规划区域,是一个自觉的存在。自文化和旅游部于2019年12 月批准设立国家级文化生态保护区以来,闽南地区形成一股政府主导、社会参与的文化自觉,对此范围内的非物质文化遗产和与之相关的物质文化遗产、自然遗产进行了整体性保护,为传统戏剧赖以生存的文化生态提供了重要保障。在延伸层上,“闽南戏剧文化圈”是由闽南方言划定的广义文化空间,是一个自信的存在。陈世雄将闽南戏剧文化圈分为三个层次:核心地带(以泉州、厦门、漳州为第一核心,以台湾为第二核心);边缘地带(泉州市的泉港区);外围地带(东南亚)。②陈世雄:《论闽南戏剧文化圈》,《文艺研究》,2008年第7 期。借助文化圈的分界,通过方言将传统戏剧从核心地带延伸到外围地带,以方言维系的闽南文化影响着地方戏剧的继承和创新、传播和变异,在闽南文化“走出去”的基础上,最终形成非物质文化遗产的广义传承网络。福建省2022年11 月出台的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》强调:将非物质文化遗产及其得以孕育、发展的文化和自然生态环境进行整体性保护。③福建省文化和旅游厅:《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的实施意见》,https://wlt.fujian.gov.cn/wldt/btdt/202211/t20221117_6056467.htm,发布时间:2022年11 月17 日,浏览时间:2022年12 月4 日。从神庙剧场到闽南文化生态保护区再到闽南戏剧文化圈,不同圈层的文化空间之间彼此相交、互为补充,在非物质文化遗产传承中深化了文化共同体内涵。

表1 从神庙剧场出发的圈层互动传承网络

(二)“人”的传承

人类行动者主要有戏班、当地民众和管理部门。

第一,戏班是神庙剧场传承网络的直接行动者。在神庙演出的戏班大多是民间自营单位,是传承传统戏剧的主力军。首先,民间戏班与神庙剧场相互依赖、相互依存。虽然在艺术水平和规格上不及国有院团,但民间戏班具备民俗所需的现实功利意义,不仅流动性较强,还能够配合场景上演“搬八仙”和“跳加冠”等仪式戏。戏曲是民众借由沟通人神关系的中介,民众对戏曲不断的需求决定了民间戏班存在的必要性,在提高戏班团体积极性和业务水平的同时也促进了基础市场的流动。其次,传统戏剧的传承需要戏班的良好运作。民间戏班有专业和非专业之分,专业戏班有一套在长期实践中形成的规范化经营运作机制,除了关注演员的行当、身段、技巧等内容的保留延续,还对传承人性别、职业、素养等基本情况、传承人遴选过程和传承人谱系等方面进行考量;非专业戏班大多由半农半艺的成员临时组成,他们在各个场合频繁流动,主要应祭祀功能之景,演员和乐师即插即用、工资当场结算。专业和非专业的两种运作模式相互补充,维持着神庙剧场文化生态的稳定,前者主要在专业打磨中维系戏剧本身的传承,后者则维系着民间戏曲供求关系的平衡。再次,戏班的构成与生活影响着传统戏剧的发展。戏班作为戏剧表演和传承的基本单位,其生存状况也代表着传统戏剧在当今的流行程度。经济收益是戏班持续经营的主要动力,除了作为表演团体,民间戏班更是艺人的谋生之道,因此戏班传承的动力机制也源于生活。戏班成员结构主要由班主、演员、乐队和杂役等组成。班主是戏班的所有者,负责与各地戏头联系,需要熟悉和把握各地风俗和“佛生日”的日期,在和地方神庙的紧密联系中获得源源不断的“戏路”;演员是戏班的核心成员,通过口述、身传、心授的实践训练和精神交流,演员不但要掌握生旦净末的戏曲基本知识,还需要在唱做念打、身段行当的专业性技艺上有所成就,他们的表演水平直接影响到剧目的表现力;乐队即后台的乐器演奏人员,戏台幕后的曲艺演奏也是神庙剧场空间内多样共生的民间艺术。例如高甲戏的乐器分为文乐和武乐,文乐有唢呐、洞箫、三弦、二弦、琵琶和扬琴等,武乐包括百鼓、小鼓、通鼓、铎板、大小锣、大小钹、响盏和小叫等,整体吸收吹奏乐、笼吹、什音等闽南传统音乐的曲牌融合而成。戏班乐师们通常熟悉多种乐器和曲牌,除了为戏剧配乐,还将其应用于祭典庆宴的仪仗场合,因此传统戏剧和传统音乐的传承是密不可分、一衣带水的。

第二,当地民众是戏剧活动的间接行动者。地方民众所发挥的积极性和能动性影响着神庙剧场的活动热度。闽南民众一年到头有无数演戏的理由:如节令、神佛圣诞、庙宇庆典、做醮、谢平安、民间社团祭祀公业、家庭婚丧喜庆以及民间社团、私人间的罚戏演出等。①陈世雄、曾永义:《闽南戏剧》,福州:福建人民出版社,2008年,第27 页。神庙剧场的请戏程度,也直接关乎民间流动戏班的生存。例如,不同神明的“佛生日”之间有着时间间隔,且每个神都有“诞辰”和“飞升”两个生日,每次“佛生日”都要上演几天大戏,这就形成了当地全年不断都有献戏请客的盛况。这样的传统民俗带动了地方戏的流行,直接为民间戏班营造了良好的生存环境。闽南地方的请戏主行话称作“头家”,即闽南语“老板”的意思,既可以是个人也可以是集体。俗话说,“没有老爷,就没有戏看。”“老爷”虽指的是神明,但同时也是当地民众,娱神过程的内核在于娱人,“头家”供奉神明的同时也间接成了供养戏剧的人。宋俊华认为,“传统戏剧更应该是一种仪式、一种艺术、一种文化遗产,是需要供养的。”①宋俊华:《从供养关系看传统戏剧的城市化》,《戏剧艺术》,2013年第6 期。无论是出于仪式需要供养戏剧,还是出于商业或审美的目的为戏剧买单,背后都是一套供养与被供养的逻辑。另外,龟峰岩神庙的“头家”还包括特色的民间组织和乡贤群体,如寺庙管理委员会、海外同乡会等。管委会负责神庙及戏台的保护和修缮,再将香火钱反哺到修路造桥、帮学助困、赈灾济贫等慈善事业中,沟通神庙和民间的情感;海内外移民则通过捐资献戏寄托对家乡的感恩和怀念之情,舒缓客居他乡的漂泊感,并以此维系海内外罗溪人薪火相传。除了请戏的“头家”,看戏的观众才是真正影响戏剧何去何从的群体。演剧活动是罗溪一带村落和社区仪式活动的组成部分,“斗阵来看戏”的传统为戏剧演出灌注了文化认同感和群体凝聚力,不断将戏剧内化为日常生活方式的表征过程,延续了当地传统戏剧的生存语境。与其说是供养戏剧,不如说是供养戏剧发生的客观条件。因此,作为被供养的一方,戏剧自然离不开当地民众的传承,但他们传承的不是艺术本身,而是戏曲赖以生存的社会环境。

第三,作为行动者的管理部门有多个层级,包括辖区政府和相关文化机构。通过对不同行动者行为目标与权责的分析,可以看出当地的管理主体上下联动共同营造文化空间的传承环境。如龟峰岩所属的省文物局和市文物管理委员会在统筹龟峰岩建筑群文物保护中发挥主要作用,并管理和审批该地的修缮、建设和开发工作;市和区一级民族与宗教事务局推动国家文化战略、文化发展政策进一步深入民间,将官方话语融入神庙剧场,通过文艺表演、国家节庆、文明评比等仪式让国家符号和核心价值观“在场”,有利于国家与社会今后更加广泛地建立“治理”关系,为神庙剧场的传承营造清朗温和的治理环境;②高丙中:《民间的仪式与国家的在场》,《北京大学学报》(哲学社会科学版),2001年第1 期。当地镇政府不仅负责日常俗务的监管和服务,还充分挖掘本土民俗资源,整合文化特色资源优势,加强规划引导,打造宗教旅游品牌,以文促旅带动传承发展。2020年以前,来龟峰岩朝圣的台湾观光进香团络绎不绝,如新北市净修宫、彰化永安圣母宫、华德宫和云林元兴堂等曾前来分灵。在海峡两岸文脉相承的背景下,通过推动龟峰岩香火延续到台湾,人与人、人与神的互动过程不仅牵连着两岸同胞的深厚情感,也带动了闽南戏剧文化圈的交流互动,助推了海峡两岸的文化认同和旅游发展。

(三)“非人”的传承

在神庙剧场的传承网络中,非人类行动者分为实质性行动者和非实质性行动者。

一方面,实质性行动者即作为非物质文化遗产承载空间的地方神庙,包括建筑设施和自然环境。文化空间保护需要考虑文化链的整体环节情况,为了达到保护的效果,对与非物质文化相伴相生的物质文化也要进行同步保护。③黄永林、肖远平:《非物质文化遗产学教程》,武汉:华中师范大学出版社,2021年,第217 页。实体场所的保护工作主要是保存建筑原貌,需要做好登记、维修、保藏、保管、防蛀、防腐等维护工作,更重要的是要防止摧毁性的破坏。自宋代以来,龟峰岩经历多次重修,现存建筑基本上呈现明永乐年间的规制,建筑群整体以清代建筑风格为显,尤其以二进宫殿式形制和燕尾脊造型突出闽南特色。不仅如此,该庙还完整留存了许多宋、明、清及民国时期的建筑构件和文物,其中以明末刻制的关帝软身神像为代表,这尊神像被列入国家二级保护文物名单,也是雕刻技艺的重要研究作品。龟峰岩建筑群以其文化遗产的珍稀度引起了官方的重视,并分别在1985年和2013年被列为泉州市文物保护单位和福建省第八批文物保护单位。在当地政府的号召下,海内外乡亲踊跃捐资重修龟峰岩,搜集散落在他处的各个文物部件,力求神庙的完整性。除了对建筑文物的保护,对文化空间的整体性保护还要求对神庙剧场所处环境、生存土壤进行历史性延续,保护文化空间内所拥有的内容和形式。

另一方面,非实质性行动者包括政策条件、技术媒介、治理方式、政治环境与行政干预、外来文化影响等等。以龟峰岩神庙为例,在戏曲展演过程中,现有的LED 背景板替代了传统的幕布,文字内容主要是祝福和广告,“祝福”则来自“请戏的”,如农历六月廿四关公诞演剧屏幕所示:大戏由池亨弟子(头家)合家诚心敬演,《艳丽桃花》(剧目)保佑全境弟子信女出入平安、阖家欢乐、身体健康、添丁进财(祝词)……LED 屏的滚动祝福以最直观的形式传递信息、渲染氛围,文字作为行动者的一员不断复制和传播吉祥的符号,在强化文化记忆的同时也完成了文化传承的行动目标。广告宣传则主要是对剧团及剧目的介绍,如本场演出单位“厦门市金莲升高甲剧团”的网址、联系方式等,以及本场演出为“福建省第21 届戏剧汇演优秀剧目”的介绍。更有甚者,个别戏班会增设二维码扫码关注和抽奖的活动,以此作为增添人气的方式。这种新技术带来的形式变化在民间并不是一个绝对“祛魅”的过程,正如赫尔曼·鲍辛格所说,“技术的道具和母题已经闯入民间文化的一切领域并在那里拥有一种完全不言而喻的存在。”①[德]赫尔曼·鲍辛格:《技术世界中的民间文化》,户晓辉译,桂林:广西师范大学出版社,2014年,第56—57 页。这是神庙剧场与技术打交道时一种“泰然任之”②1956年2 月17 日海德格尔在南德无线电台演讲中提到的词。转引自[德]赫尔曼·鲍辛格:《技术世界中的民间文化》,户晓辉译,第56 页。(海德格尔语)的状态。不仅如此,在媒介赋权的当下,更多观众也拿起手机记录神庙剧场现场的展演画面,在各大社交媒体平台分享。技术媒介促进了非遗主体的平等化和非遗内容的共创化,③黄永林、余召臣:《技术视角下非物质文化遗产的发展向度与创新表达》,《宁夏社会科学》,2022年第3 期。依靠民众参与共享,人人成为非遗内容的主位传播者,音像内容也转化成数字形式在行动过程中与外部联结。这种基于非人类行动者的传承方式更能适应环境的流变,有利于非物质文化遗产的创造性转化和创新性发展。

四、结语

自非遗事业发展以来,传统戏剧从中受惠良多,而与戏曲相关的文化空间仍处于非遗视野的模糊地带。作为集传统文化之大成的空间,神庙剧场见证了民俗生活与民间艺术的发展史,在满足民众文化娱乐需求的同时,承担着弘扬优秀传统文化、传承非物质文化遗产的重要角色。神庙剧场作为物质文化遗产和非物质文化遗产的特殊组合,其保护和传承工作是一项复杂的系统工程,亟须整体性的视角。从这个角度,非物质文化遗产文化空间的概念为神庙剧场的保护与传承提供了新的思路,神庙剧场及其生存的文化生态都需要被纳入非遗的范畴中来看待,用传承网络的思维多点行动、多维共促。通过对与时俱进的现代性的反思,我们要以一种发展的非物质文化遗产观,告别浪漫主义传统想象之下的文化遗留物,从而拥抱日常生活中自在、自觉、自信的神庙剧场。