朱光潜艺术作品论解析

——兼谈艺术理论的中国式现代化建构

白艳霞 凌继尧

20 世纪初,中国的艺术作品论多为碎片式的,虽然学术前辈们也曾苦苦探索艺术理论建构的现代化路径。丰子恺认为,艺术作品是艺术家的“心象化”[1]99,是“心象用某种理智的工具(例如或用文字,或用形、线、色彩,或用声音等)描绘成的一个象征化的艺术品”[1]100。宗白华对艺术作品的研究是全面的,他在“艺术品之本质”的课题中,从不同维度考察了艺术作品:其一, “艺术品为一种意境、象征、表现,……艺术品仅为表现一种幻境,……所谓aesthetical reality 是也”[2]544;其二,这如同幻境的审美事实,是“艺术家用以表现其生命,而给与欣赏家以生命的印象”[2]545。宗白华从创作手法楔入,对艺术作品展开思考。艺术作品论不是朱光潜理论的重心,本文从他浩繁的文字中,筛选“含蓄蕴藉之审美风格”“刚性美与柔性美”“趣味论”“用‘活的’书面语言表现情感思想”四个方面进行解析,以期获得艺术理论的中国式现代化建构的启示与经验。

一、含蓄蕴藉之审美风格

1924 年仲冬,朱光潜完成了《无言之美》的写作。“无言”,即含蓄蕴藉的艺术风格。他从绘画创作切入,所以,“含蓄蕴藉”起于“语言”,论于“丹青”,归于“艺术”,升华到“美”。

朱光潜赋予文学崇高的地位——“以言达意的一种美术”[3]3。他的文学创作标准是美的创造尺度,艺术创作亦即为“以言达意”。其艺术审美观可概括为“美在意象”——运用含蓄蕴藉的“言”创造美的意象。创造意象的含蕴之美,需“语言之先的意象,和情绪意旨所附丽的语言,都要尽美尽善,才能引起美感”[3]3。“尽美尽善”的实现,首先“要不违背美术的基本原理,要‘和自然逼真’(true to nature)”[3]3,而“和自然逼真是要窥出自然的精髓所在,而表现出来”[3]13,不是机械复制,而是悟出自然之道,形、神、韵兼备。

绘画的审美价值在于其表现性,而不在于照搬自然的逼真程度。我们在欣赏艺术作品时,在很大程度上是解读作者传什么情,达什么意,但言有尽,情意无穷。因此,美术作品“美在有弹性,能拉得长、能缩得短。有弹性所以不呆板。”[3]13弹性为欣赏者领悟作品提供了想象的空间。作品的主观表现性越强,弹性越大,情意越丰厚。“说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。”[3]8可见,“蕴藉”使艺术作品的形式与思想充满审美的张力。“含蓄蕴藏”的审美风格,并非朱光潜首倡。南北朝时期的文论家刘勰在《文心雕龙》之“隐秀”篇中早有论述。“隐”即含有“蕴藉”之意:“隐者也,文外之重旨者也;秀也者,篇中之独拔者也。”[4]387“隐”是文章以外的余意;“秀”指篇章中文采斐然的句子。深刻的文章中凝聚咀嚼不尽的、包蕴委婉的情味,与文辞相映生辉。

西方有的艺术家也追求“含蓄蕴藉”的审美风格,如莱辛的《拉奥孔》就表明了他对这种审美风格的认同立场。在雕塑《拉奥孔》中,创作者遵守美的原则,不是通过张大的口型表达痛苦至顶点的瞬间,而是表现“最富有孕育性的那一顷刻”,绷紧隆起的筋肉足以激发观众的想象。而诗人只有通过文字才能描绘拉奥孔痛苦的哀号,视觉艺术与语言艺术的表现与欣赏方式不同。

朱光潜举例论证了“无言之美”是文学、音乐、绘画、戏剧、雕塑等艺术形式的创作高格,诗词所含的“无言之美”更为丰富。但他也认为,伦理学、哲学、教育学、宗教,以及实际生活各方面,都含有这种美。如老子的 《道德经》开卷一句:“道可道,非常道;名可名,非常名。”这是说伦理哲学中也有“无言之美”。[3]15朱光潜所说的哲学、伦理学等人文社会学科的“无言之美”与艺术不同,是指欣赏、领悟在潜移默化中完成。

含蓄蕴藏的“无言之美”,是我国古代艺术创作的最高境界,与“意在言外”“含不尽之意于言外”“象外之象、味外之旨、韵外之致”一脉相承。尽管社会发展已经进入现代阶段,但是,在中国文化系统中,这种含蕴的审美风格永远是艺术创作、欣赏追求的极境。当然,在世界文化系统中,含而不露的审美风格也将受到各国观者的青睐。朱光潜提倡用尽善尽美的语言和富有“弹性”的情绪意旨创造“无言之美”的意象,而西方艺术则在艺术表现中思考普遍客观之理。

含蓄蕴藉之美与中国古代哲学的“中庸之道”发展而来的中和、冲淡之美相通,与西方艺术形式创造遵循的审美法则不谋而合。朱光潜例证了中西方相关艺术作品的含蓄蕴藉之审美风格存在的合理性与普遍性,显示其立论的思辨力度与着眼点的开阔性。朱光潜的艺术观抽象概括于作品,是一种原创程度较高的治学路径,能够承担作为一个学者肩负的解释艺术实践活动的责任,对当前艺术理论建构中忽略艺术作品,醉心于从理论到理论的“创构”现象,具有警醒作用。

二、刚性美与柔性美

艺术家的性格都有所偏向,他们的作品风格也随之发生变化,朱光潜认为这是形成风格分类的直接原因。当然,不同民族的文化传统,则是风格形成的深层根源。朱光潜的《两种美》写作于巴黎近郊玫瑰村,发表于1928 年8 月《一般》第8 卷第4 期。在《两种美》中,朱光潜将艺术作品的审美风格分为两大类:刚性美与柔性美。

美学家用诗句与形容词,生动地对比描绘了两种美的“个相”:“‘骏马秋风冀北’的‘雄浑’‘劲健’;‘杏花春雨江南’的‘秀丽’‘纤浓’。前者是‘气概’,后者是‘神韵’;前者是刚性美,后者是柔性美。”[5]20分门别类地描述即:“刚性美”是“雄浑”“劲健”的“气概”;“柔性美”是“秀丽”“纤浓”的“神韵”。当然,朱光潜也用学术词汇分析了两种美的特点,并在更加广阔的文化空间背景与纵深的历史背景下勾勒出它们发展的样态。刚性美与柔性美是两种相反的美。前者是动的,后者是静的,而“动如醉,静如梦”[5]20。在一件艺术作品里,刚与柔是可以融混调和的。在同一件艺术作品中,刚柔可并在相济。以两种美的上述特点为参照,尼采认为狄俄尼索斯的艺术是刚性的、阿波罗的艺术是柔性的。

阴与阳,体现了华夏先民朴素的世界观。中国古人在观察宇宙万物现象与运行规律时,抽象归纳出“阴”与“阳”,涵盖相互对立的两极,他们认为生活的世界是由具有阴与阳两种性质的物质纠缠互动组合的结果。《老子·42 章》中有“万物负阴而抱阳,冲气以为和”,意即,万物背阴而向阳,阴、阳二气的互相作用形成一个新的和谐统一体。在艺术上,“阴”表现为“柔”,“阳”则为“刚”,通常合起来称为“阴柔”与“阳刚”。艺术家历来严格区分刚性美与柔性美,但中国传统艺术多偏于柔性美。司空图的《二十四诗品》中只有“雄浑”“劲健”“豪放”“悲慨”四品算刚性美,其余二十品“冲淡、纤秾、沉着、高古、典雅、洗练、绮丽、自然、含蓄、精神、缜密、疏野、清奇、委曲、实境、形容、超诣、飘逸、旷达、流动”[6]都属柔性美。中国艺术从古至今缺乏刚性美,中国文化符号“阴阳鱼太极图”是柔性美的典型。

西方艺术则偏重于刚性美。米开朗琪罗的性格和作品是极端刚性的代表,如他的雕像《摩西》、罗马西斯廷礼拜堂顶的壁画里的众神。“sublime”被西方艺术批评家视为最上品的刚性美。但是,这个词不仅难以用来形容中国的诗歌,也很不容易找到对应的汉语词条翻译。中国的“雄浑”“雄壮”“壮丽”“壮阔”等在内涵上都不能与之对等。

德国美学家康德是“崇高”范畴的研究者之一。但他未将“崇高”等同于美,而是认为:“两者本身都是令人喜欢的。……两者都既不是以感官的规定性判断,也不是以逻辑的规定性判断,而是以反思性的判断为前提的。”[7]82而“阳刚”不需要“反思性的判断”为美感前提,这是中西方审美体验的突出差异。但“崇高”可以用于评价客观对象和理性概念两个方面,与“阳刚”一致。康德为“崇高”做了界定:“崇高是与之相比一切别的东西都是小的那个东西。”[7]88如果说“崇高”为最上品的刚性美,康德的“崇高”概念提供了理论根据。崇高风格的艺术品中部分包含被西方批评家称为“宇宙的情感”(cosmic emotion)[5]22,如《旧约·约伯记》、莎士比亚的《哈姆莱特》、弥尔顿的《失乐园》。中国类似的作品也不过是“《逍遥游》、《齐物论》、《论语·子在川上》章、陈子昂的《幽州台怀古》、李白的《日出东方隈》诸作”[5]22。时空地域不同、文化系统不同,赞赏的艺术美的类型也不尽相同。

艺术审美风格是对作品的形式、内容的综合判断,评价依据不同,分类也不同。朱光潜从《易传》“太极生两仪”的中华哲学源头生化出艺术作品两种风格的运思,采用具有古典汉语特色的理论话语表述,传统与现代不是对立,而是持续发生影响,这对艺术理论的中国式现代化建构具有积极的启发性与参考借鉴意义。

三、艺术作品的“趣味”

在中国现代美学界,梁启超、朱光潜都研究过“趣味”。丰子恺的趣味观融入了他的漫画实践。在西方,“‘趣味’一词,17 世纪末开始在艺术讨论中出现,18世纪用得很多;……那时使用这个词面临着某些关键的艺术问题,一直以来我们对这些问题一般都采取躲闪态度”[8]115。19 世纪初以来,美学研究一直在回避“趣味”问题。克罗齐和康德研究过趣味,但前者对一些有争议性的问题有些含糊其辞。文杜里在其《西方艺术批评史》中对“审美趣味”做过清晰界定:“美学的观念已经与艺术的作品融合在一种批判的冲动、一种意愿的倾向、一种感情的形态里。这也就是我们曾经说过的‘审美趣味’。”[9]12他的“趣味”是具有审美性的“批判冲动”“意愿倾向”“感情形态”的融合。

20 世纪美国著名艺术批评家克莱门特·格林伯格也说,趣味“因为它与品位、时尚、礼貌等词语有联系,而且有这些词的含义,所以也受到连累。……要表达它的意思还真没有更好的词语”[8]115。但是,这并不能降低趣味的重要性:“趣味是唯一可以让我们了解艺术的东西,也就是艺术的无可替代性。”[8]119显而易见,在中外美学界,“趣味”都是一个非常重要的概念。尽管难以言说,但朱光潜像康德一样,知难而进。

朱光潜的“趣味”是针对作品而言的,主张用“活的”书面语言表现情感思想,他从三个层面论之:

首先,纯正的“趣味”是艺术批评的标准。朱光潜说,趣味可以修养,“涉猎愈广博,偏见愈减少,趣味亦愈纯正”[5]200。文艺作品的趣味要纯正,趣味的鉴别决定着艺术价值的高下。 “辨别一种作品的趣味就是评判,玩索一种作品的趣味就是欣赏。把自己在人生自然或艺术中所领略得的趣味表现出就是创造。……文学修养可以说是趣味的修养。”[8]205文艺创作的创造力体现在趣味的强度上,“趣味”对艺术创作与鉴赏具有同样的重要作用。

其次,在创作和欣赏时所表现的趣味由三个因素决定:“资禀性情、身世经历和传统习尚。”[5]208三个因素自然地统于一人之身,无法剥离。因此,朱光潜确认:“我们应该做的功夫就是根据固有的资禀性情加以磨砺陶冶,扩充身世经历而加以细心的体验,接收多方的传统习尚而求截长取短、融会贯通。这三层功夫就是普通所谓学问修养。”[5]208他认为,那些“纯正的可凭的趣味必定是学问修养的结果”[5]208,进而推导出“文艺标准是修养出来的纯正趣味”[5]200,趣味越丰富、纯正,越可能在作品中凸显艺术的本体性。

最后,朱光潜的“趣味”与梁启超不同。前者的“趣味”是艺术批评的标准;后者的 “趣味”是锐化感官的利器,属艺术功能论。梁启超自称信仰“趣味主义”,他把 “趣味”与人生结合起来,探讨其在生活中的重要意义。朱光潜指出艺术创作和欣赏时表现的“趣味”有三个决定因素;梁启超总结了“趣味”产生的三种途径:“对境之赏会与复现;心态之抽出与印契;他界之冥构与蓦进。”[10]梁启超论述的“趣味”指向生活,他也不否认艺术能给我们多种“趣味”。

综上,朱光潜的“趣味”研究侧重于主体感受与表现力的提高,克莱门特则认为“趣味”是客观的:“如果你假定趣味是主观的,你会遭遇一些荒谬的现象。我们有一种负面证据,证明趣味必须是客观的。”[8]120克莱门特也研究了如何提高个人“趣味”的问题:“千百年来存在一种趣味共识——那些在艺术上花费大部分精力,下过苦功的人,一般也都自觉不自觉地提升了趣味。提升趣味的人都有自己的目标。他们在看作品、听作品、读作品的时候不会受到无关问题的干扰或阻碍。”[8]120他认为只要钻研艺术就能提升“趣味”,也更能凝注于审美,与朱光潜的锻炼“学问修养功夫”有几分相通。

综观诸家的观点,简言之,趣味是主客观的统一。“趣味”如审美风格,呈现不同的类别。从“趣味”的上述特点,我们可以得出如下判断:它具备美的主要特征,是美的代称,它的难以言传使艺术品鉴更加饶有韵致、妙趣横生。在社会主义市场经济语境下,一些艺术作品娱乐性有余,而艺术性偏低。艺术创作、艺术作品及艺术鉴赏的“趣味”性虽有所提高,但在发挥艺术在大众认知理性维度的审美教育作用方面仍有待进一步“纯正”。

四、用“活的”书面语言表现情感思想

20 世纪40 年代学界流行的“表现”的定义是:“本没有语言而后再用语言把它翻译出来,使它具有形式。这种翻译的活动通常叫做‘表现’(expression)。所谓表现就是把在内的‘现’出‘表’而来,成为形状可以使人看见。”[5]262-263“表现”把内容与形式融为一体。内容(情感和思想)被表现、是实质,语言、形式是表现者。

朱光潜在梳理克罗齐和康德的“表现论”基础上,提出了自己的论点。他认为,在文化发展进程中,“思想愈发达,语言也愈丰富”[5]265,二者虽不在同一逻辑维度上,但实为同一的。以思维方式无形存在的思想和转化为口头或书面形式的思想,都离不开语言。“思想和语言既是同时进展,平行一致……它们的关系就不是先后内外的关系,也不是实质与形式的关系。”[5]265朱光潜分别解释了它们的“实质”与“形式”:“语言的实质是它与思想共有的意义,它的形式是与逻辑相当的文法组织。换句话说,思想语言是一贯的活动。”[5]265

情感与语言之间,“语言和哭笑、震颤、舞蹈等等生理变化都是平行一贯的。语言也只是情感发动时许多生理变化中的一种”[5]265-266。语言不与无动作的生理、心理反应相伴随。 而“情感和语言的密切关系在腔调上最易见出。……它(腔调)是同时属于情感和语言的。离开腔调以及和它同类的生理变化,情感就失去它的强度,语言也就失去了它的生命”[5]266。腔调富有情感表现性(expressive),“它(语言)也是情感的一个成分,……腔调同时是附属于语言的,语言对于情感的关系也正如腔调对于情感的关系”[5]266。腔调和语言各为情感的一个成分、一个组成部分、外在特征、一个精缩,它们都附属于情感。情感、思想、语言三个逻辑层面平行一体,其间是全体和部分关系,全体大于部分。

艺术创作中的表现不同于非艺术表现, “凡是艺术的表现(连诗在内)都是‘象征’(symbolism),凡是艺术的象征都不是代替或翻译而是暗示(suggestion),凡是艺术的暗示都是以有限寓无限。”[5]267作为创作方法的“表现”,是运用艺术语言的修辞手法使内容的表达更生动、形象,含有一定的创新性,给人以陌生化之感和解读的乐趣。

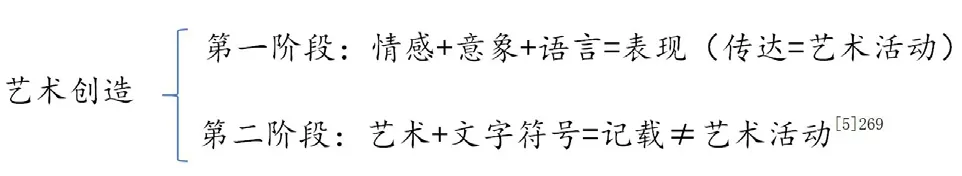

朱光潜的“表现说”与当时流行的“表现说”,以及克罗齐的“表现说”都不同。他设计了三个结构清晰的方程式,他的“表现说”方程式为:

朱光潜的“表现说”“把传达媒介看成表现所必用的工具,语言和情趣意象是同时生成的。”[5]269朱光潜的这个观点是在1943 年出版的《诗论》的第一章提出的,艺术发展史证明了他的观点是成立的,也是超前的。

在朱光潜看来,最具表现力的是“活的”书面语言。什么是“活的”文字呢?所谓“活的”文字,就是“㠌在有生命的谈话或诗文中的文字,无论其为古为今,都是活的”[5]272。诗是用“活的语言”写成的,文字发明后,诗歌的表现力更强。情感与思想为语言灌注了生命。但是,在同样研究过这个课题的杜夫海纳那里,具有表现性的语言更为宽泛:“只要语言本身含有意义,它就是表现性的。……诗的词语具有诗人欢迎的那种强大的魅力。艺术的其他材料也是如此。”[11]161在杜夫海纳看来,具有强大的魅力的语言就是“活的语言”,“活的语言”就是审美的语言。

综上,艺术作品通过腔调和语言表现创作者的情感、思想,它们之间是再现与被再现、表现与被表现的关系。语言的前提是理解,思想的前提是语言。思想主导语言,情感主导腔调。“思想只是把语言当作手段而不当作目的。”[11]159其实,“真正的艺术就是一种原始语言,它既唤醒感情,又引起呈现,而不带来概念性意义”[11]167。这是艺术与其他人文学科,如哲学、历史、伦理学、文化学等的本质区别。

朱光潜关于“活的”书面语言的论述对艺术创作具有较强的可操作性的指导作用。“活的”艺术语言提高了作品的审美性,本身也具有独立的欣赏价值。相对于古典艺术作品的中和古雅风格与视觉冲击力的微弱,艺术语言“活性”的强调是一种现代进步。反观当前,学术界理论研究与艺术实践各行其道的现状,不是中国式现代化艺术理论建构应有的面貌。

五、结语

总之,朱光潜不为成一家之言而做学问,他在把握中西、古今学术思想的定位与取舍上,以中国哲学为立足点与内在理路;在处理艺术作品与理论的关系上,不以既有的理论证明自己的观点,而以中西艺术作品作为立论的证据;突破时代理论主潮局限,从创新的视角解读艺术,即采用“面西守中、以艺论道、突破共识”的研究路径。他对传统艺术观念进行体系性的现代转化,以古今中外理论为资源,结合时代的艺术、科技、经济活动,以中国式现代文化经验为贯穿始终的文脉和线索,解决中国的艺术问题,言说具有中国文化特色的艺术理论话语,为当代学人提供了艺术理论的中国式现代化建构颇具启发性的范式。