耦合RS与GIS技术的长沙市“十四五”声环境监测点位优化调整研究

赵芳 范茂清 蒋艳萍 徐敏翔 陈军

关键词:声环境;监测点位;优化调整;GIS;高分辨率遥感影像

前言

人们长期暴露在噪声级较高的环境中时,除了学习、工作和休息受到影响外,还会引起耳鸣、心脏病和学习障碍等疾病。随着经济的快速发展和生活水平的提高,人们对声环境质量和噪声污染问题越来越关注。声环境质量监测点位的科学性和准确性是准确反映城市声环境质量的前提,也是噪声污染防治的基础工作。近年来,随着长沙市的快速发展,城市规模、功能区布局、建设用地、声环境功能区划分、城市路网和各声环境功能区的声环境状况等发生了变化,声环境质量监测点位完整性、代表性和前瞻性不足,亟需优化调整。

目前,大多数学者仅从技术规范出发来阐述对声环境监测点位优化调整的研究,一般是基于城市声环境功能区区划、道路交通、人口、建成区面积等基础数据和资料,利用计算机软件进行理论布设后,通过人工现场核查点位的合理性和代表性。由于噪声敏感建筑物、交通干线、河流湖泊的位置和范围等信息缺乏,部分点位需反复调整才能满足规范要求,影响了点位布设工作的效率和质量,而高分辨率遥感影像具有信息量大的优点,可以准确识别以上缺乏的信息等,为点位布设提供了丰富、准确的数据支持。基于布点规范,利用GIS软件,采用2米高分辨率遥感影像等资料,探索开展了声环境质量监测点位的优化与调整。

1长沙市原有声环境监测点位情况及问题

1.1声环境监测点位现状

长沙市原有声环境功能区划为1994年出台,区划面积84km2,覆盖芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区。原有监测点位为2014年布设,其中区域声环境监测点位124个,网格大小1000m*1000m,覆盖面积124km2;道路交通声环境监测点位82个,监测道路条数60条,代表道路总长度355.66km;功能区声环境监测点位15个,1类、2类、3类、4a类点位数分别为1、8、2、4个。

1.2存在的主要问题

随着城市的发展,长沙市城区的建成区面积扩大至586.22km2,较2014年增加299.22km2,市区常住人口由2014年的114.7万增加至339.8万,城市规模也从大城市变为特大城市;2018年声环境功能区划覆盖范围增加了望城区和长沙县;部分点位所在功能区类别、周边环境、名称或参照物已改变;路网扩大及道路新增、拓宽、延长等原因,导致原有监测点位完整性和代表性已不足、点位数量已不满足规范要求,声环境监测网络不能真实、全面地反映城市声环境质量,无法满足城市管理需求。

2调整原则和依据

此次优化调整严格依据“完整性、代表性、可比性、稳定性、前瞻性”原则,按照《环境噪声监测技术规范城市声环境监测》(HJ 640-2012)、《声环境质量标准》(GB 3096-2008)、《声环境功能区划技术规范》(GB/T 15190-2014)、《环境噪声监测点位编码规则》(HJ 661-2013)等规范要求,综合考虑城市目前的功能区区划、城市发展现状、建成区面积、道路交通、城市规模等因素,利用GIS软件和2米高分辨率遥感影像进行长沙市声环境监测点位优化调整。

3长沙市城区声环境监测点位优化调整方案

3.1区域声环境监测点位的优化调整

长沙市城区建成区面积较2014年扩大1倍有余。根据《环境噪声监测技术规范城市声环境监测》(HJ 640-2012)规范要求,建成区面积扩大超过50%时,可重新布设监测点位。

3.1.1初画网格

利用GIS软件将长沙市城区声环境功能区划分图和长沙市2米分辨率高清遥感影像(2019年)叠加,基于功能区划四至范围按2000mx2000m等面积划分为287个网格等大的正方形网格。

3.1.2初定点位

根据遥感影像可知,287个网格中有148个为无效网格,其中19个网格水面面积或无法监测的区域(如林地)面积约为100%,129个网格非建成区的面积之和大于网格面积的50%或未在功能区区划范围内。另外还有8个网格在机场及机场附近,易受机场噪声干扰。因此这156个网格不设置点位,初步筛选出131个网格,监测点位初定在网格的正中心。

3.1.3现场勘查

现场监测人员根据点位经纬度坐标、地图等到现场确认初选点实际位置,确认测点位置是否符合GB 3096-2008中一般户外的要求。若网格中心位置不宜监测(如网格中心点为禁区、水面、道路行车道、建筑物等)则将监测点位移动到距离网格中心最近的可测量位置上,并按HJ 640-2012要求监测和记录详细信息。其中现场勘查发现2个网格的中心点分别在岳麓山树林中和军事管理区内,无法监测需剔除。因此,此次布设点位数为129个,均为新增点位。区域声环境监测点位调整后分布图见图1。

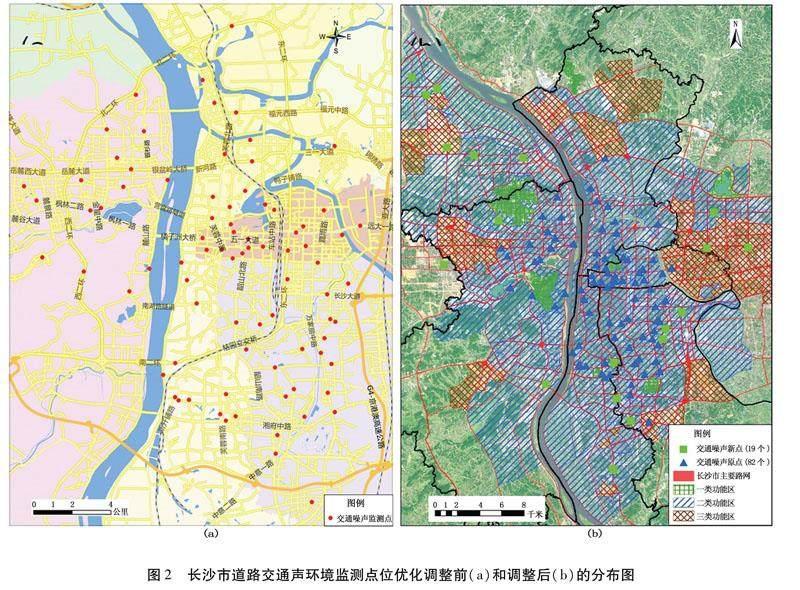

3.2道路交通声环境监测点位优化调整

长沙市城市规模从大城市变为特大城市。根据HJ 640-2012规范要求,特大城市的道路交通噪声监测点位须大于等于100个,而原道路交通噪声监测点位仅为82个。随着长沙市路网的扩大,道路的增加、拓长和拓宽,车流量的快速增长、未在穿过城市的高速公路布点等因素导致点位完整性和代表性不足。同时考虑到点位的延续性,在尽量保留原有点位前提下,对原有点位进行优化调整和新增点位。

3.2.1聚类合并

长沙市道路交通已形成“十八横十六纵”主要主干路和“井字+环形”快速路系统。根据2019年的道路清单和详细数据可知,快速路共15条,道路总长1085.82km;主干路共177条,道路总长6966.53km;次干路共322条,道路总长5066.47km;高速公路共12条,道路总长430.6km。本次优化调整通过聚类合并道路特点相似的道路,并按各等级道路的长度占比来确定各等级道路的监测道路数。

3.2.2初定点位

聚类合并初定监测道路后,利用GIS软件和高分辨率遥感影像初定点位,确保初选点位具有代表性,能反映城市建成区内各类道路(快速路、主干路、次干路等)交通噪声排放特征,并且能反映不同道路特点(考虑交通类型、交通流量、路面结构、道路宽度、敏感建筑物分布等)交通噪声排放特征。

3.2.3现场勘查

现场监测人员到现场根据HJ 640-2012确定点位具体位置,避开特殊路段,如交叉路口、车站、转弯、减速带等,确保点位具有良好的代表性和可行性,并按HJ 640-2012要求监测和记录详细信息。此次优化调整共布点101个,监测总路长为408km,其中保留了原有点位82个,新增了19个点位。道路交通声环境监测点位调整后分布图见图2。

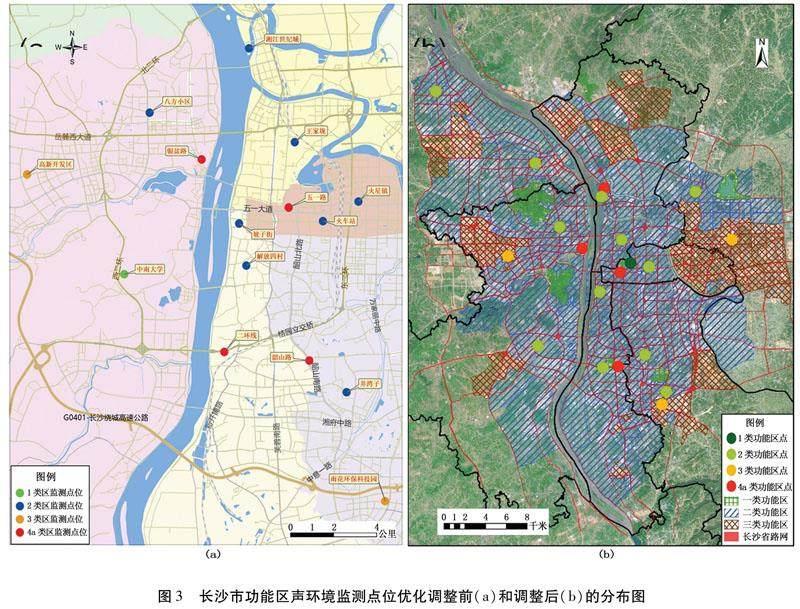

3.3功能区声环境监测点位优化调整

根据HJ 640-2012规范要求,特大城市的功能区声环境监测点位须大于等于20个,而原功能区声环境监测点位仅为15个,而且部分点位因所在功能区类别发生变化、现状环境即将发生变化、受周围其他因素干扰较大等,导致点位全面性、代表性、和稳定性不足。考虑到监测点位的数据延续性、可比性和前瞻性,本次功能区声环境监测点位优化调整时,尽量保留原有监测点位,且考虑点位便于现场监测和后续噪声自动监测站的建立。

3.3.1初定点位数

根据《长沙市城区声环境功能区划分》(2018年版),不布设0类和4b类功能区,同时考虑到实际监测过程中人员和仪器设备等因素,选择共布点20个,因原声环境功能区4a类监测点位为4个,因此优化调整时仍布设4个4a类点位,1类、2类和3类共布设16个,而1类、2类和3类点位的个数分别按各类标准适用区面积在声环境功能区划总面积中的占比来确定。因此1类布设点位数不足1个,但考虑到管理需要,确定布设1个点位;按照2类区的面积占比,应布设功能区点位数12个,确定布设12个点位;按照3类区面积占比,应布设功能区点位数3个,确定布设3个。

3.3.2初定点位

1类、3类、4a类声环境监测点位较少,因此根据原有点位实际情况和现场条件来确定保留或调整;2类点位数根据各区(县)2类功能区面积的占比来划分点位数量,其次,根据普查监测法来确定功能区点位的大概位置。

3.3.3现场勘查

现场根据实际情况选择能满足监测仪器测试条件、安全可靠、周边环境长期稳定、能避开反射面和附近固定噪声源的位置,且4a类点位选择有噪声敏感建筑物的区域,并按HJ 640-2012要求监测和记录详细信息。

此次优化调整布设声环境功能区点位共20个,其中l类1个,2类12个,3类3个,4a类4个。保留了原有点位7个,新增1 1个点位,微调2个点位(1个3类点位受主干道交通噪声影响较大,1个4a类点位周边环境发生变化,导致不便手工监测和后续自动监测站点的建设,因此将2个点位移至附近约100m的位置),删除了6个点位(因声功能区划变化、旧城改造拆迁、周边环境变化受干扰较大等导致点位代表性不足而删除)。功能区声环境监测点位调整后分布图见图3。

4结论

充分考虑城市建成区面积、道路交通、城市规模等城市发展现状,以及原有点位实际情况和后续建设声环境自动监测点位需考虑的空间和土地使用状况稳定性等因素,利用GIS软件和高分辨率遥感影像对声环境监测点位进行优化调整,提高了布设工作效率,增强了点位的合理性和代表性。通过现场核查和科学论证,优化调整后的监测点位具有较好的完整性、代表性、可比性、稳定性、前瞻性,形成了科学、规范的“十四五”期间长沙市声环境质量监测网络,能真实准确地反映长沙市声环境的质量状况,对长沙市声环境质量管理和噪声污染防治、保障广大人民群众正常生活秩序和身体健康、营造稳定和谐的人居环境等具有重要意义。