人民法庭绩效考核中“变通”的法经济学分析

曹庭

[摘 要]“变通执行”是指下级部门在执行上级部门的政策或任务时,采取各种应付手段,导致实际执行过程与政策任务的初衷相背离。现有研究大多以政府及其职能部门为对象,很少涉及法院内部管理,但这两种场景中的“变通”都根源于科层体制在信息反馈上的固有缺陷,以及围绕信息获取而开展的重复博弈。不同之处在于运行条件和机制。就人民法庭而言,以内设审判庭为参照原型的审判权运行机制改革增加了人民法庭的管理层级,强化了审判权与审判管理权的分立;以职务晋升为目标的轮岗制度扭曲了基层法官的激励机制,加剧庭长和其他法官的疏离。于是,在以结果为导向的绩效考核制度营造的“压力型”工作环境中,庭长只能依靠与其他法官的私人关系,推动考核任务的执行,其执行过程和结果都不免背离任务初衷。对此,我们可以借助数字技术克服科层体制的信息反馈缺陷,消除“变通”得以产生的制度环境;改变考核模式,注重法官的适格性而非司法绩效,对庭长和普通法官采用不同考核方式,将现有制度安排的负面意外后果转化为正向激励。

[关键词]人民法庭;审判管理;激励机制;绩效考核

[中图分类号] D916.2[文献标识码] A

一、引言

2022年6月9日,渝西柳镇人民法庭(以下简称“柳镇法庭”)召开动员会议。在会上,庭长首先郑重宣布了西区人民法院(以下简称“西区法院”)布置的加班任务和组织纪律:“从本周起,每周星期二与星期四要加班。审判人员都必须在岗,书记员有需要的可以参加。加班的时候,纪检组会进行点名,请大家注意一下。”[1]接着,他向大家报告了这次加班行动的考核要求:“柳镇法庭今年二季度结案率指标的达标区间值为76.1%到79.1%,低于76.1%扣钱,高于79.1%奖励。目前有点恼火,因为还差十几个百分点,相当于还要审结387件案件。”对柳镇法庭来说,加班行动并不陌生,只不过今年的时间提前了。此前,西区法院只会在12月份安排加班。即便在某些年份,加班行动会有所提前,但最早也只是提前到10月份,在6月份就安排加班行动算是头一回。庭长在动员会上强调了组织纪律,但在开展行动时,他却放松了纪律约束。比如,庭长默许法官们将加班行动改为下班时间推迟一个小时,即搭乘班车返回区法院的时间从下午5点变为6点;在延长的时间内,他也没有要求法官必须待在办公室并从事本职工作,只是简单地提醒法官保持手机畅通,以便应付西区法院的抽查。于是,西区法院布置的加班行动被柳镇法庭变通执行了。

“变通执行”属于政策执行过程中的非正式行为,这种现象早已受到学者的关注。在较早的时候,相关研究着眼于非正式行为对政策执行的积极意义。孙立平等人在研究乡镇定购粮收购行为时提出“正式权力的非正式行使”的概念,主张国家权力的行使“在很大程度上并不是以有关权力的正式规则为基础,而常常基于民间社会中的本土性资源”。[2]近些年来,学者们开始从组织学的角度,探讨变通行为的内生原因。他们关注的变通行为既包括正面的变通,也包括负面的“歪曲执行”。[3]然而,有关变通执行的组织分析,大多以各级政府及其职能部门为研究对象,很少涉及法院管理中的变通执行。鉴于此,本文以柳镇法庭在绩效考核中的实践为例,剖析法院内部管理中的变通现象,从制度环境和运行机理两个方面揭示其成因,为完善审判质量管理、提升人民法庭司法效能提供理论资源。

二、“变通”的制度环境及其后果

(一)科层体制在信息反馈上的固有缺陷

无论是人民法院还是政府职能部门,它们都采用科层制的模式规划组织结构,实施组织管理。科层制是一种由训练有素的专业人员依照既定规则持续运作的行政管理体制,“经验表明,从纯粹的技术观点来看,纯粹科层制的行政组织类型能够达到最高的效率……它的精确性、稳定性、纪律的严厉程度,以及它的可靠性,无不优越于任何其他形式”。[4]科层制能够成为最有效率的行政管理体制,是因为它具有两个重要特征,能稳固地建立起下级对上级的服从关系,使得上级发布的命令能够迅速传递。其一,科层制以系统的劳动分工为基础,它将复杂的行政管理问题分解成易于处理的任务,然后分派给特定的职位,并且由一个权力中心对整个过程加以控制和协调。其二,科层制具有非人格性,不同层级人员的任命和晋升都是依据各自的绩效进行的,从而排除了个人偏好对人事升迁的不当影响。[5]

但是,在处理自下而上的信息时,这两项特征却有可能造成信息超载或者信息阻塞,从而降低科层体制的运作效率。科层制是按照金字塔的形式建立的,位于塔基的部门所掌握的信息量最为庞大,越靠近塔尖,信息量则会大幅缩减。严格的职能划分可能导致不同部门各自为政、信息与资源部门化。结果,反馈到上级部门的信息虽然来自不同的下级部门,但在内容上是重复的。非人格性的假设忽视了情感因素的影响。人们进入组织,都会希望自己被当作“一个人”而不是没有个性的角色扮演者来对待。于是,人们对组织的认同、对工作的态度以及与同事的关系都会成为影响工作效率和工作质量的重要因素。当面临超负荷的工作任务或者严苛的晋升条件时,人们会采取各种自我保护策略,隐瞒对自己不利的信息。这就使得上级获得的信息存在缺失,科层制自下而上的信息反馈渠道发生阻塞。

(二)信息获取博弈诱发下位者的“变通”

科层制的高效运行有赖于信息的及时传递和处理。因此,科层上下级将围绕信息的获取与传递展开博弈,其中最受关注的是与工作绩效相关的信息。由于法官可以被视为劳动力市场的参与者,他与法院之间的关系可以被类比成雇主和雇员的关系。[6]为了简化讨论,我们先以雇主和雇员的往来互动为模板,建构信息博弈模型,阐明信息博弈的运作机理。[7]

在这场围绕绩效信息获取展开的博弈中,雇主和雇员的行动有先后顺序。雇主会事先拟定一个绩效标准,雇员将根据这个标准来决定自己的努力程度。假设雇主从单个产品中获得的收益为p。每当雇员生产一件产品,雇主需要支付多种成本。为了方便讨论,我们假定唯一的可变成本是雇员的绩效工资。绩效工资与雇员的工作量成正比,当雇主设定的绩效标准越高,雇员的工作量越大,绩效工资也会随之调高,因为只有这样才能发挥绩效工资的激励作用。于是,雇主获得的效用可以简单地表述为:U1=(p-w)Q。其中,w是雇员的绩效工资(一种计件工资),Q既表示雇员的产量,也表示雇员的努力程度(即雇员在单个产品中耗费的成本)。

雇员获得的效用是他挣到的全部工资减去生产成本,后者可以透过雇员努力的边际成本得到测算。人的努力情况通常可以用一个向上倾斜的边际成本函数表示,其含义是,后一个工作单元所耗费的成本比前一个单元高。就像我们进行长跑运动,在结束的时候远比在开始的时候吃力。不过,由于大家的身体素质存在差异,各自感到的吃力程度会不同。据此,如果用d表示雇员本身的工作能力,c表示雇员在任何工作任务中都必然要支付的费用(即固定成本),那么,雇员努力的边际成本可以表述为:MC(Q)=c+2dQ,他的净收益是w·Q(全部工资)与(c+2dQ)·Q(生产成本)之差。

如图1所示,我们用若干组“无差异曲线”来表示雇主与雇员的策略行动和对应的收益。每一条曲线代表的是博弈参与者的一种策略选择,而且在这条曲线上,绩效标准(或收入标准)与工作量(或努力程度)的任意组合所产生的效用都是一样的(即“无差异”)。在不同的绩效标准(或收入标准)下,雇员会采用不同的工作策略,得到不同的净收益。当雇员的收益曲线与水平线(如W=Ws)相切,我们就能得到他在给定的绩效标准下,应当选择的最佳生产数量。尽管根据博弈模型的设定,雇主可以先行设置绩效标准,但是,他仍然受到雇员行动的约束。在设置绩效标准时,雇主必须考虑雇员努力的边际成本函数。对他而言,最适合的绩效标准应当是雇员努力的边际成本函数曲线与雇主效用曲线的切点,在图1中即为S点。

当绩效标准(或收入标准)被设定为Ws,雇员的工作量(或努力程度)为Qs,整个信息博弈达到均衡,绩效信息在自下而上的传递过程中不存在阻塞。但是,信息反馈渠道的畅通未必有助于提升科层体制的运行效率。如图1所示,在维持雇主和雇员各自收益不变的情况下,雇主原本可以设定更高的绩效标准,激励雇员生产更多的产品(即点S)。但在这个博弈中,均衡点无法落在点S。原因是,如果想要激励雇员生产更多产品,那么雇主应当首先提高收益标准(或绩效标准)。然而,当雇主提高雇员的工资,在给定的雇员努力的边际成本函数之下(比如提升至Wj),雇员的工作量要低于法院预期的工作量(即Qj2<Qj1)。故此,雇主缺乏改变现状的意愿。

在法院科层中实际发生的信息博弈与上述模型有所不同:作为“雇主”的基层法院愿意支付更多的绩效奖金,促使人民法庭办结更多的案件,创造更高的结案率,但作为“雇员”的人民法庭法官却不愿意接受更多的绩效奖金,承担更重的工作任务,从而使得整个信息博弈仍然维持低效率的均衡。博弈模型与现实运作存在差异,主要是因为以下两个原因:

其一,基层法院所处的竞争环境以及领导班子面临的晋升压力,为其打破博弈均衡提供了强激励。在法院的整个科层体系中,基层法院不仅是人民法庭的“雇主”,它也是高级法院的“雇员”。目前,全国共有31家高级法院和3000余家基层法院。换言之,1家高级法院要管理100家基层法院,向它们分配财政拨款、办公经费、人事编制和法官员额等司法资源。在司法资源有限的情况下,各个基层法院都将付出努力,使自己在同其他基层法院竞争时占据有利地位。高级法院分配司法资源的标准往往是下属各法院的办案量,这可以从各地高级法院发布的绩效考核方案得到印证。这些方案大多以办案数量为绩效评价基础,再将办案质量、效率等作为增效和减效要素与条件,同时兼顾从办案质效和调研等活动中体现出的司法技能,并将廉洁自律、外部评价等作为考量因素。[8]同时,高级法院还将基层法院的考核成绩与院领导班子的职级晋升勾连起来,通过在法院科层中引入“锦标赛”机制,激励基层法院创造更高的司法绩效。

其二,人民法庭法官对组织环境的感受,会促使他们不愿意接受基层法院承诺的高工资,承担额外的工作任务。组织环境对人们的工作态度具有塑造作用。当组织环境相对宽松,工作与休息的配置相对合理,人们会愿意投身工作,努力实现组织目标。相反,如果工作负担过重,休息时间不足,人们将试图逃避责任,丧失进取心,并且强调自我保护。[9]员工的自我保护会使得雇主无法准确了解他的工作能力和组织的生产能力,加剧组织内部的信息不对称。因此,当基层法院下达超过正常负荷的工作任务时,即便这些任务伴随着较高的绩效工资,人民法庭法官也会因为工作与休息的严重不协调,更愿意采用误导性陈述策略。这种策略的实质是法官以低于边际努力成本的方式工作,它在实践中常常表现为法官的消极抵制或制造数据。[10]

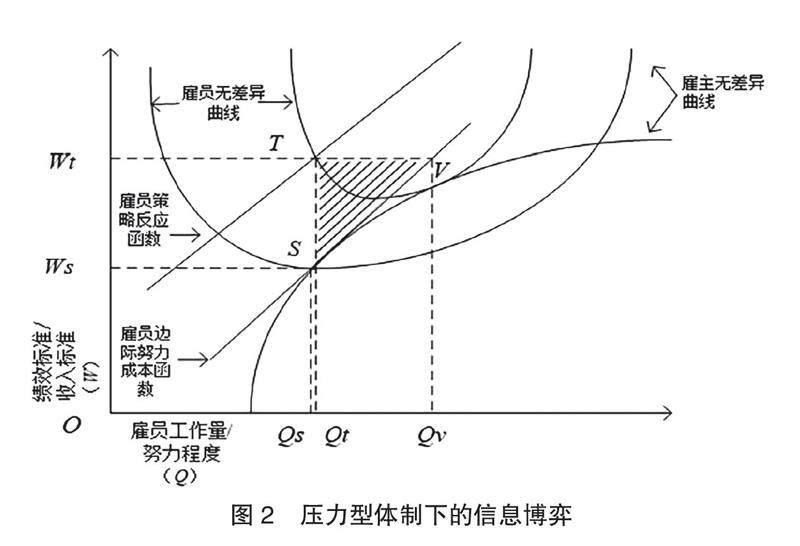

然而,人民法庭使用的误导性陈述策略只能暂时地维持低效率博弈均衡,因为它意味着自下而上的信息传递渠道发生阻塞。面对信息阻塞,基层法院将采用“取法乎上,得乎其中”的策略,提高绩效标准,进而获取真实的工作信息。作为应对,人民法庭法官一方面会保证自己的业绩能够达到最低的绩效要求,另一方面会作出更多的误导性陈述,避免新一轮工作任务的加码。由于基层法院清楚地知道,人民法庭反馈的信息具有隐瞒和误导的成分,它非但不会放弃自己的策略行动,相反还会通过工作任务的加码,进一步探求人民法庭的真实工作动态。基层法院与人民法庭围绕司法绩效展开的重复博弈,会使得二者的效用函数变得陡峭。当然,此时的基层法院虽然更容易逼近真实(缩短Qt与Qv之间的差距),但是它也必须承受不断扩大的无谓损失(图2中阴影部分的面积不断增加)。也即,人民法庭法官不得不耗费较多的时间精力,应付基层法院及其布置的绩效任务,从而很少关注和思考如何提高审判质量。

三、“变通”的运行条件与机制

(一)审判权与审判管理权的分立

在“四五改革纲要”中,最高人民法院要求各级人民法院把人民法庭作为司法改革的“试验田”,积极推进审判权运行机制改革在人民法庭先行先试。根据《最高人民法院关于进一步加强新形势下人民法庭工作的若干意见》的规定,各地人民法庭可以根据审判工作量,组建以主审法官为中心的审判团队,配备必要数量的法官助理、书记员等审判辅助人员,以购买服务等方式增强审判辅助力量;探索建立主审法官办案责任制,明确法官办案权力和责任,逐步实现裁判文书由主审法官签发,规范人民法庭庭长对审判工作的监督管理权限,做到权责统一明晰、监督规范有序。[11]

2017年12月,柳镇法庭根据西区法院对司法改革的具体部署,组建了六支审判团队。根据员额法官是否担任行政职务,柳镇法庭采用了两种团队组建方式:“员额法官+法官助理+书记员”和“员额法官+书记员”。如果员额法官担任行政职务,团队结构将采用第一种方式,借助法官助理的力量,减轻员额法官的工作负担。2023年2月,西区法院党组对法院领导干部的职位进行调整。方庭长调回机关,担任审判委员会委员和执行局副局长。凌法官接任庭长,他曾是柳镇法庭的第二任庭长。3月,柳镇法庭的人员再次发生变动,前来法庭轮岗的宋法官调回机关,西区法院新招录的两名法官助理和一名书记员前来报到。3月16日,新任庭长召集第一次庭务会议,调整审判团队的人员构成,将新来的法官助理和书记员编入审判团队,柳镇法庭的审判团队也因此全都变成“员额法官+法官助理+书记员”模式。新任庭长撤销了审判小组,改为精审团队与速裁团队相结合的模式。精审团队由现有的5支审判团队构成,他们按照商定好的顺序依次轮流接收案件。速裁团队则由1名员额法官、1名法官助理和2名书记员组成,专门负责办理小额诉讼案件、第一次提起离婚的案件、抚养纠纷案件、物业纠纷案件、有欠条或对账单的买卖合同纠纷案件和双方达成调解的案件。[12]

“四五改革纲要”之所以提出组建审判团队的改革任务,主要基于以下考量。其一,组建审判团队有助于同时提升审判效率和审判质量。传统上,我国法官的办案模式具有“事必躬亲”的特点。审判员和助理审判员在受理案件后,需要独自完成从庭前准备到起草裁判文书的全部工作。这种办案模式不仅造成法官办案效率低下、案件久拖不决,而且无法让法官将精力投入研究办案方案和提高审判质量等工作上。[13]审判团队建立后,员额法官都获得了一定数量的法官助理和书记员。他们可以将庭前准备和庭外调解等工作分配给司法辅助人员,自己则专注于思考如何提高案件审判的质量、加强裁判文书的说理。其二,审判团队制度赋予员额法官对团队内部事务进行自我管理的权力,有助于实现扁平化的管理运作模式。审判团队的组建,让“主管副院长—庭长—副庭长—审判长—审判员—书记员”的管理链条缩短为“主管副院长—庭长—审判团队”。

从法院的角度看,建立审判团队减少了法院的管理层级,有利于降低管理成本,提高管理效能。但从审判庭的角度看,审判团队的建立无疑增加了一个管理层级。因此,有的法院在改革中取消了审判庭,[14]2018年修订的《中华人民共和国人民法院组织法》也允许员额法官数量较少的中级人民法院和基层人民法院不设审判庭。然而,人民法庭也被要求“组建以主审法官为中心的审判团队”,可它是无法被撤销的,这就导致了人民法庭的组织结构叠床架屋,与扁平化的管理运作模式相违背。改革之前,人民法庭的组织结构只包含两个层级,作为领导的庭长和作为成员的法官、书记员、立案员和法警等;改革之后,变成三个层级,员额法官凭借审判团队负责人的身份,成为人民法庭的“中层领导”。

审判团队的组建,实现了审判权与审判管理权的分离。但是,有学者提醒,“审判团队设立后,庭长仅具有行政管理、审判管理和监督职能,审判团队负责人则带领团队独立负责案件审判,缺乏指向庭长的向心力。久而久之,庭长有权无力的状态对审判工作的负面影响不容忽视”。[15]柳镇法庭也存在庭长有权无力的现象。比如,在2022年6月9日的会议上,方庭长要求审判团队在决定进行财产保全之前,先跟庭长和副庭长报告案件的大概情况。他说道:

“保全案件的问题,很多案件拿过来,我跟副庭长只负责签发。因为根据院里头的规定,保全裁定只要我们庭长签发了即可。但我们经常是不清楚案情,拿过来只管签发。我们之前的做法是,保全案件一定要跟庭长或副庭长说一声,因为这涉及多方面的问题。不是说庭长非要把权力掌握在手里,我觉得多一事不如少一事。关键是,要核实财产线索是否有问题、担保是否合格、我们是否有足够的人力派出去搞保全。经常遇到的情况是,庭长签发了保全裁定,没过几天又来退保全费,因为没有财产线索。没有财产线索或担保,为什么要立案呢?不该立的案子不要立,多一事不如少一事。立案的时候能卡则卡,同时一定要说一声。我们法庭本来就不想做保全案件,想把这项业务交还民二庭,法官在庭里办案件就行了。”

方庭长的说话包含了两个要点:他和副庭长“经常是不清楚案情,拿过来只管签发”,以及要求各审判团队简略报告案情,“不是说庭长非要把权力掌握在手里”,而是考虑到法庭未必“有足够的人力派出去搞保全”。庭长“不清楚案情”,是因为法庭的审判团队不仅数量较多,而且掌握了案件信息,从而增加了庭长主动向审判团队收集信息的时间成本。方庭长强调自己并不想把权力握在手里,仅仅是指他不想掌握实际控制权。审判权运行机制改革后,审判团队凭借其对案件信息的充分占有,获得了对法庭的实际控制权。它们代表法庭直接作出司法决策,向基层社会提供司法服务。但是,庭长基于其在法院组织内的正式地位,仍然握有形式控制权,可以对人员调配、组织纪律和经费使用等影响人民法庭整体运行的事务作出决策。[16]因此,在要求审判团队报告简要案情时,方庭长提供的理由是柳镇法庭未必“有足够的人力派出去搞保全”。

(二)庭长与法官激励机制的差异

人民法庭通常设置在距离城区较远的乡镇。虽然十余年来,人民法庭的基础设施和办公条件大有改善,但它毕竟位于乡镇,很难吸引法官前来任职,更遑论长期任职。为了解决人民法庭人员缺乏的问题,最高人民法院在2005年建立了法官和庭长的定期轮岗制度,“鼓励上级人民法院派出干部到人民法庭锻炼,并从人民法庭选拔优秀法官。设有人民法庭的基层人民法院的初任法官一般应当到人民法庭工作1年以上;选任基层人民法院院、庭领导,一般应当有人民法庭工作经历”,“人民法庭庭长实行轮岗制度,原则上每4年交流一次”。[17]在“四五改革”中,最高人民法院进一步完善定期轮岗制度,要求“人民法庭庭长一般应在任职后3至5年轮岗一次,基层人民法院新招录人员一般应先安排在人民法庭接受锻炼一年以上”。[18]同时,它还在学习交流、法官选调和干部培养等方面赋予人民法庭优先地位,规定“基层人民法院选派法官到上级人民法院、发达地区法院学习锻炼,应优先选派人民法庭法官;上级人民法院选调法官,应接收一定比例具有法庭工作经历的法官;上级人民法院选派有培养前途的干部到基层,应优先安排到人民法庭挂职锻炼”。[19]

定期轮岗制度和各种优先措施,构筑起一套“软硬兼施”的人事激励机制。定期轮岗制度以行政性调动的方式推动法官的内部流动,具有硬性约束的特点。由于法官也是人,具有“趋利避害”的本性,在面对现实的各种约束时,他会遵循个人利益最大化的原则,作出理性选择。在法院系统内部,行政化管理是各级法官面临的最现实也是最重要的制约。在这样的约束条件下,对法官而言,服从法院的指派将是最合乎理性的选择。这样的约束条件也塑造了法官规避风险的偏好,让法官更看重职位的保全、自己在法院的未来发展和官位的升迁。[20]各种优先措施将人民法庭工作经历与法官职位晋升相勾连,具有软性约束的特点。它们不仅可以解决人民法庭缺乏人才的问题,还能够维持法院系统对人民法庭的有效监管,避免人民法庭法官与辖区某些个人或律师群体交往过密,妨碍司法公正。

然而,柳镇法庭的法官流动情况并不完全符合这套人事激励机制的预期。2020年初,柳镇法庭搬迁至现在的办公场所后,制作了一块岗位公示牌。2023年3月,柳镇法庭进行人事调整,并且重新制作了岗位公示牌。对比两块公示牌的内容,我们会发现,在这3年时间里,有5人调离法庭,其中包括2名法官(助理审判员)、1名书记员和2名法警;有4名法官助理前来轮岗,同时新招录了2名书记员。此外,员额法官宋某曾于2021年从执行局借调至柳镇法庭工作,2022年7月调回院机关。根据西区法院的内部规定,法官前往人民法庭轮岗的期限一般为五年。但是,职位相对固定的几位员额法官或法官助理在柳镇法庭轮岗的时间几乎都超过了五年(详见表1),员额法官秦汉的任职时间甚至达到十年。

为什么轮岗的法官更愿意在柳镇法庭长期任职?这个问题与法官的效用函数有关。从经济学的角度看,法官是司法劳动市场的卖方,他们通过从事审判工作获得薪水。但是,法官选择这个职业的动力除了来自金钱收入外,可能还与工作时间、休闲时间、声誉和众望等因素有关。这些因素共同构成了法官的效用函数,如果用公式表示,就是:

U=U(tj,ti,I,R,O)[21]

法官的效用函数揭示出法官行为背后的价值取向。2015年,有学者曾对全国各地四级法院进行问卷调查。调查显示,“法官的整体工资水平不高,法官月收入不到5000元的占80.53%,27.41%的法官月收入不足3000元,月收入超过8000元的法官,仅占3.09%。粗略地计算一下法官的月平均收入约为4223元,年收入约为50712元,比2014年城镇非私营单位在岗职工年平均工资还少5000余元”。[22]柳镇法庭的法官收入情况与学者的调查结果接近:员额法官的固定工资为4000余元,法官助理的固定工资在3000元上下;绩效工资按照结案量另行计算,其中判决结案为150~200元/件,调解结案则为50~100元/件,不同年份计算标准会适度调整。此外,庭长还会适当提取一部分绩效工资,为法庭的团队建设活动储备资金。由于工资水平不高,金钱收入无法在基层法官的效用函数中占据太大比例。换言之,员额法官和法官助理选择在柳镇法庭长期任职,更多的是因为非金钱因素的激励。

在3个月的实地调查中,笔者发现,职位升迁和工作环境是促使他们在人民法庭长期任职的重要因素。比如,方庭长在业务能力和管理能力上的表现极为突出,大家都认为他很有可能成为西区法院下届领导班子的成员。所以,对他而言,在人民法庭长期任职,不仅可以积攒更多的办案经验,精进业务水平,而且能够获取更加丰厚的“政治资本”。副庭长谭雪石更看重工作环境。他曾提到,柳镇法庭的工作环境比西区法院优越。区法院的办公空间和工作人员的数量极不匹配,多位法官共用一个办公室。在开展各种专项行动期间,区法院的阅览室甚至会被临时改造成办公用地,近十位法官助理或书记员挤在一起办公。在柳镇法庭,法官和法官助理都能拥有独立的办公室。选择在区法院上班还意味着与院领导的空间距离更近,大家在言行举止上更为拘谨,而且为了获得晋升机会,特别是进入员额的机会,同事之间的竞争较大,同事关系一般。相反,选择在人民法庭工作,可以更少地为名利所累,同事之间也更加自在和睦。员额法官贺健的家底殷实,没有生计上的负担。他选择在柳镇法庭长期任职的理由是法庭的案件量比区法院少,工作相对轻松。而且,由于长年在法庭任职,他和柳镇的法律服务工作者、律师关系不错,工作环境较为惬意。

从上述3位法官的效用函数看,只有“职位升迁”符合人事激励机制的设计初衷,但它是专属于庭长的效用函数。其他法官选择在柳镇法庭长期任职的共同理由是“工作环境”,这个效用函数即便不违背人事激励的初衷,也至少是不相干的。这说明,由轮岗制度和各种优先措施构成的人事激励机制在实际运行中被扭曲了。激励机制之所以发生扭曲,恰恰是因为它将人民法庭工作经历与法官职位晋升进行勾连。这套激励机制试图借助发生在法院工作人员内部的晋升锦标赛,引导“参赛选手”主动地与基层法院的组织目标保持一致。在理想状态下,这样的做法不仅能够让优秀的审判人才流向人民法庭,而且能够防止轮岗的法官被地方势力裹挟。但是,“晋升锦标赛”要起作用,关键在于确保参与者能够获得,甚至能持续获得晋升机会。对于晋升机会渺茫的人,锦标赛无法产生正向的激励作用。[23]在现有的规模下,由于基层法院无法提供充足的职位来全面兑现仕途升迁的承诺,针对人民法庭的人事激励机制难以达到预期效果。而且,在现有的人事制度下,庭长和其他法官被区别对待,在参与晋升锦标赛时,他们可以获取和利用的资源是不同的。比如,参与业务培训有助于法官拓展自己的交际网络,获取有利于自己晋升的资源和信息。但是,根据最高人民法院的规定,庭长的培训由高级人民法院负责,其他人员的培训由中级人民法院承担,他们获得的助力并不是一个量级。于是,“职位升迁”难以成为其他法官的效用函数,针对人民法庭的人事激励制度也无法有效发挥作用。

(三)依靠人际关系执行考核任务

审判团队组建之后,偏好“工作环境”的员额法官获得了柳镇法庭的实际控制权,而追求“职位升迁”的庭长掌握着法庭的形式控制权。在日常工作中,两种控制权可以和谐相处。它们各司其职,推动人民法庭的有序运行。当人民法庭的工作量超过正常负荷,两种权力的均衡状态会被打破。这种情况常常发生在与绩效考核相关的工作之中。

在2022年6月9日的庭务会议上,方庭长在宣布加班任务后,转达了区法院5月质效分析会的情况,作为对加班行动时间提前的说明。他提到:

“1—5月,全院受理案件24749件,同比上升18.2%;审结12749件,同比上升16.9%;结案率51.5%,同比下降1.21%……(从)主城各区法院收结案的情况(看),(我院)收案大体量优势不明显,我们去年是全市法院体量第三,目前暂时第四。值得注意的是,南区法院1—4月份新收15568件,1—5月份新收18485件,仅比我院少1875件。收案的大小与整个法院的编制、财政拨款、办公经费和员额有关。法院目前还剩10个左右的员额。随着案件体量增加,编制增加;编制增加,办公经费增加。案件体量与我们的切身利益息息相关,包括财政收入。”

之后,方庭长又对绩效考核的评估办法作出解释:

“本院及高院的评估体系,老实说,我也没有看太懂,院里开了几次会,很细很复杂。它首先确定了人均评分制,每个人100分。我们法庭有8个法官,相当于我们部门的基准分为800分。它把每一分分摊到每一件案子上,比如审结案件88件,每一件则值9.09分(按:800÷88≈9.09)。然后对个案进行考核,具体的项目非常多。……重点说一下部门结案率。在去年同期值内,少3%,多3%(作者按:应该是同期值上下各浮动1.5%),形成一个同期区间。在区间内不做奖惩,超过的予以奖励,低于区间最低值的扣分。”

方庭长的动员揭示了西区法院将加班行动的时间提前到6月份的原因。收案量和结案率都具有信息传递的功能,其中,收案量能够向上级法院反馈基层法院的资源需求,结案率能够展示基层法院的办案能力。然而,在2022年上半年,西区法院的结案率出现了下降趋势,收案量虽然同比上升,但相较于其他7家基层法院,它处于中等水平。这些信号都在向西区法院发出预警,提醒它有可能在同其他基层法院的竞争中落败。于是,西区法院利用指标考核工具,向下属的审判庭和人民法庭施加压力。在考核结案率时,西区法院并没有为下属各法庭的达标线设定一个具体的数值。它的做法是,以下属各法庭去年同期结案率为基准,上下浮动3个单位后形成一个区间,作为评判各法庭各季度结案率是否合格的标准。对于像柳镇法庭这种去年同期业绩较好的法庭,区间式的指标算法无疑会导致双重压力:法官们不仅要尽快处理已经受理的案件,确保维持高位的结案率,而且要扩大收案体量,并在考核来临前完成新收案件的结案任务。此外,由于绩效考核是按季度进行的,西区法院在6月份发动“加班行动”,其直接目的是督促各个法庭进行“最后冲刺”,集中精力扩大收案量和提升结案率,提升西区法院第二季度的绩效。

尽管“六月加班行动”背后承载着双重压力,方庭长仍然有较强的动力去开展这项行动。在西区法院绩效低迷的时候,方庭长领导的柳镇法庭如果能够提供令人欣喜的工作业绩,即便区法院最后的绩效不理想,他的忠诚和能干也会被法院的领导班子所感知和赏识。因此,从职位升迁的角度看,积极推动“六月加班行动”对方庭长是一个利好的选择。

要顺利开展加班行动,他必须获得员额法官的支持和协助。然而,这些法官偏好休闲,他们会努力完成正常的工作量,但不太愿意承担额外的工作量,因为这会挤占休闲时间。庭长固然可以直接动用他对法庭的形式控制权,通过诉诸组织纪律等方式,强迫员额法官完成区法院布置的加班任务。但是,这样的做法会引发员额法官的愤怒,激发他们的剥夺感。而且,员额法官享有实际控制权,对手头案件的办案难度以及最佳的办案方式握有充分的信息。一旦庭长恣意使用形式控制权,他们可以通过隐瞒信息等方式予以抵制,不仅让庭长无法在这次加班行动中取得较好的业绩,而且可能影响今后庭长对法庭的管理。

对员额法官的依赖促使方庭长采取交换策略来推动“六月加班行动”,通过提供某种资源换取员额法官对加班行动的支持。他使用的第一种资源是收入。在固定工资偏低的情况下,法官收入的改善较多地取决于绩效工资的增加。所以,在说明增加收案量的必要性时,方庭长提醒大家,“案件体量与我们的切身利益息息相关”,“随着案件体量增加,编制增加;编制增加,办公经费增加”;在介绍结案率指标的算法时,他也用“扣钱”和“奖励”来唤起员额法官对指标考核的重视。问题在于,方庭长提到的有关法官收入的各种利好并不能即刻实现,而且在未来是否能够实现也具有高度不确定性,单凭这项“要约”还不足以诱使员额法官作出配合工作的“承诺”。于是,方庭长又动用了第二种资源:休闲。在随后的加班行动中,他适当放松了纪律管理,降低员额法官的负累感。

用休闲做筹码的交换策略取得了成功。在6月23日召开的庭务会议上,庭长告诉大家:“我刚才算了一下,我们的结案率在75%以上,(最后一个星期)可能还结得了百来件,达标应该是没有问题。”然而,他仍然想作出更大的业绩,为自己的职位升迁提供助力。于是,他尝试以“同仇敌忾”的共同情感为筹码,开展新的交换:

“我们要争取冲进80%。但是,我也在跟院里头反映,标准是不合理的,只能把我们逼得更硬、更惨,做得更好的人,订的标准更高;做得越差的人,他反而可以吃糖,我们做得更好的人,反而要挨板子,这是不合理的。分管副院长在跟院里反映,但是我们自己要把自己的工作做好,把该结的案子结了。”

在后来的庭务会议上,方庭长没有报告第二季度的结案率是否突破80%。但是,根据6月份两次庭务会议的数据推测,柳镇法庭应该只完成了达标的任务,庭长锦上添花的理想并没有实现。[24]毕竟,完成基本的工作量是其他法官愿意进行交换的底线,而且庭长打“感情牌”时并不真诚。法官们早就向方庭长表达过对这种指标算法的抵触。几年前,有法官还提醒过庭长:“不要把工作做得太优秀,否则,在这样的指标算法下,只会越搞越累。”

四、结语

本文旨在解释人民法庭绩效考核中“变通”现象的形成原因,得到两个结论:在制度环境上,“变通”源于科层体制在信息反馈上的固有缺陷,重复开展的信息获取博弈诱使下位者不得不以“变通”方式来应对繁重的考核任务;在运行条件和机制上,司法责任制改革强化了审判权与审判管理权的分立,轮岗制度使得庭长和其他法官因激励因素的差异而疏远,于是,在面对超过正常负荷的工作任务时,庭长只能依靠与其他法官的私人关系来推动执行,其过程和结果都不免背离任务初衷。前者是人民法庭与其他基层政府职能部门共同面对的困境,后者展现的是人民法庭“变通”现象的特殊面向。

2023年7月,最高人民法院开始在部分省市法院试行审判质量管理指标体系,希望以科学的司法管理促进司法审判工作高质量发展。上述结论对于推进试点工作、审判质量管理指标体系具有现实意义。针对科层体制固有的信息反馈缺陷,可以搭建全流程智能化审判管理系统,借由数字技术的辅助,让上级法院不必重复开展信息获取博弈,也能获取关于人民法庭工作的准确信息。针对人民法庭“变通”的特殊面向,我们应当认识到这只是司法责任制改革和轮岗制度的意外后果,问题的症结其实在于改变考核模式,从关注司法业绩转变为关注司法官员的适格性,并且针对庭长和普通法官适用差异化的考核方式,将现有制度安排的负面意外后果转化为正向激励。

【Abstract】“The Adaptive Implementation of Policy” refers to the use of various means of coping with the implementation of policies or mandates of higher-level departments, resulting in the actual implementation process deviating from the original intent of the policy mandate. Most of the existing research has focused on the government and its functional departments, with little reference to the internal management of the courts, but both scenarios are rooted in the inherent shortcomings of the hierarchical system in terms of information feedback and the repetitive games surrounding the acquisition of information. The difference lies in the operating conditions and mechanisms. In the case of the dispatched peoples tribunals, the reform of the trial power operation mechanism, with the internal trial court as the reference prototype, has increased the management level of the dispatched peoples tribunals and strengthened the separation of trial power and trial management power; the rotation system, which aims at job promotion, has distorted the incentive mechanism of the grass-roots judges and exacerbated the estrangement of the presidents and other judges. Thus, in the results-oriented performance appraisal system to create a “pressure” work environment, the president can only rely on personal relationships with other judges, to promote the implementation of the assessment task, the implementation process and results are inevitably deviated from the original purpose of the task. In this regard, we can use digital technology to overcome the information feedback deficiencies of the hierarchical system and eliminate the institutional environment in which “the adaptive implementation” can be generated; change the assessment model to focus on the suitability of judges rather than on judicial performance, and adopt different assessment methods for presidents and ordinary judges, so as to transform the negative unintended consequences of the existing institutional arrangements into positive incentives.

【Keywords】the dispatched peoples tribunals; judicature management; incentives; performance appraisal

(责任编辑:王聪)

——以三省三市(地区)110处人民法庭为样本的分析