“上品无寒门,下品无势族”

曹利伟

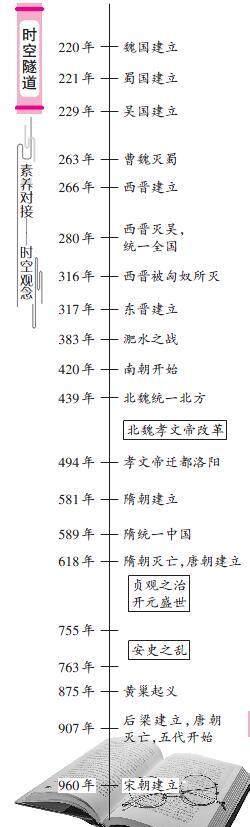

时空隧道

或以货赂自通,或以计协登进,附托者必达,守道者困悴。无报于身,必见割夺;有私于己,必得其欲。是以上品无寒门,下品无势族。暨时有之,皆曲有故。慢主罔时,实为乱源,损政之道一也。

——摘自《晋书·刘毅传》

《晋书》是中国的“二十四史”之一,唐代房玄龄等人合著,作者共二十一人 。该书记载的历史上起于东汉末年司马懿早年,下至东晋恭帝元熙二年(420年)刘裕废晋帝自立,以宋代晋。同时还以“载记”形式,记述了十六国政权的状况。《晋书》的内容较为详尽且广博,纪传中收录的大量诏令、奏疏、书札及文章,虽冗长,但有多方面的史料价值。

“上品无寒门,下品无势族”语出《晋书·刘毅传》,说的是魏晋时期的九品中正制,由于在政治上享有特权,高官厚禄,把持政权。他们品评人才多以门第为重,而且官位尊卑与品第高低必须相等。士族和庶族之间界限分明,士族自命清高,鄙视庶族,不与庶族来往、交友、通婚、共坐等。这种畸形的政治特点遭到不少人的反对。

九品中正制,又称九品官人法,是魏晋南北朝时期重要的选官制度。九品中正制创立之初,评议人物的标准是家世、道德、才能三者并重。但由于魏晋时充当中正者一般是二品,二品又有参预中正推举之权,而获得二品者几乎全部是门阀世族,故门阀世族就完全把持了官吏选拔之权。于是在中正品第过程中,才德标准逐渐被忽视,家世则越来越重要。刘毅认为曹魏立九品中正制,是权宜之计,并没有选拔出人才,却有很多弊端,于是上疏请求改正。

“上品无寒门,下品无势族”就是这份奏疏中的话。意思是说,这种选人制度造成了上品官员没有出身于寒门也就是社会下层的人才,而低品官员却没有豪门势族的人。“上品无寒门,下品无势族”中的“寒门”,指贫寒微贱的家庭;“势族”指有权势的家族。“势族”后世在引用时也有作“世族”或“士族”的。“世族”指世代显贵的家族,“士族”指世代为官的名门望族,与“势族”的意思基本相同。

九品中正制不仅成为维护和巩固门阀统治的重要工具,而且本身就是构成门阀制度的重要组成部分。到南朝时期,在中正的评议中,所重视的只是魏晋间远祖的名位,而辨别血统和姓族只须查谱牒,中正的品第反成无足轻重的例行公事。在十六国和北朝时期,由于各政权具有少数民族统治的性质,九品中正制的作用不能与两晋南朝相提并论。北魏初、中期,未行九品中正制。孝文帝改制,班定族姓,始立九品中正制。但自河阴之变后,此制亦流于形式。到了隋代,随着门阀制度的衰落,此制终被废除。