六盘山半湿润区华北落叶松林内降雨的空间异质性及合理取样数

晁阳 于松平 刘泽彬等

关键词:华北落叶松林;林内降雨量;空间异质性;合理取样数

中图分类号:S715 文献标识码:A 文章编号:1001-1498(2023)04-0020-11

林内降雨(穿透雨和滴下雨)是降雨再分配的主要组分,约81%的降雨以林内降雨的形式进入林内,因而林内降雨对土壤有机质累积、植被根系生长以及化学微量元素的迁移与转化等方面有重要影响。受冠层结构和降雨特征等影响,林内降雨在林内有明显的空间异质性,这将影响森林水文效应的准确评价。探索林内降雨时空格局将有助于理解森林水文过程的时空变化和准确评价森林水文效应。

森林植被林内降雨的空间变异系数在3%~54%,且针叶林林内降雨的空间结构比落叶林的复杂。林内降雨空间变异主要受降雨量特征(如雨量大小、雨强、风速等)和林分结构(如林分密度、冠层覆盖度、距离最近树的距离等)的影响,如Liu等相关研究得到,橡胶树(Hevea brasiliensis (Willd.ex A.Juss.) Muell.Arg.)林内降雨空间异质性受降雨量的影响,随降雨量的增加,林内降雨空间异质性先降低后趋于稳定。刘泽彬等研究表明,当降雨量<10 mm时,华北落叶松(Larix gmelinii var. principis-rupprechtii(Mayr)Pilg.)林内降雨空间变异与冠层叶面积指数显著相关。Vacac等研究发现,天然花旗松(Pseudotsuga menziesii(Mirb.) Franco)林内降雨的空间自相关范围在春季要明显高于夏季。受林内降雨空间变异影响,量化林内降雨合理取样数成为研究学者关注的焦点,如相关研究得到,冬青栎(Quercus ilex L.)林应至少布设22个以上的林内降雨收集器;在0~10、10~20和20~40 mm雨量级下,柳杉(Cryptomeria japonicavar.sinensis Miq,)林内降雨收集器的布设数量分别为25、10和7个。总体上,目前研究还多集中在整个生长季或某一时期林内降雨空间变异或合理取样数的确定,在生长季的不同时期(如展叶和落叶期),受降雨量和冠层结构差异影响,林内降雨也可能存在较大差异,但还缺乏较为系统的研究。

华北落叶松是六盘山区主要造林树种,对当地的水土保持、水源涵养和生态环境改善有重要作用。但该区降雨的月份分配不均,降雨量在华北落叶松林的展叶和落叶期存在较大差异,加之华北落叶松林冠层结构有较大空间异质性且有季节变化,势必会导致不同时期林内降雨空间变异的差异,因而探索华北落叶松林生长季内不同时期林内降雨空间变异将有助于深入理解华北落叶松林的水文效应。本研究以六盘山半湿润区华北落叶松人工纯林为对象,监测了2021年生长季(6-10月)不同时期(展叶和落叶期)林内降雨量,利用经典统计学和地统计学方法分析林内降雨的空间变异特征,并量化不同时期林内降雨的合理取样数,为该区森林生态水文观测设计及林水综合管理提供参考依据。

1材料与方法

1.1研究区域

研究区位于宁夏六盘山国家级自然保护区南部东侧的香水河小流域(106°12′10″~106°16′30″E,35°27′22″~35°33′29″N),流域总面积为43.7 km2,海拔2040~2931 m。属于温暖带半湿润区,年均气温5.9℃,年均降雨量618 mm,主要集中于夏秋季,约占全年总降雨量的71.8%。土壤类型以灰褐土为主。次生林和人工林为该区主要植被类型,分别占流域总面积的58%和24%。次生林主要树种有辽东栎(Quercus wutaishanica Mayr)、白桦(Betula platyphyHa Suk.)和华山松(Pinusarmandii Franch.)等。人工林主要树种为华北落叶松和油松(Pinus tabu/iformis Carriere),其中华北落叶松林约占90%。

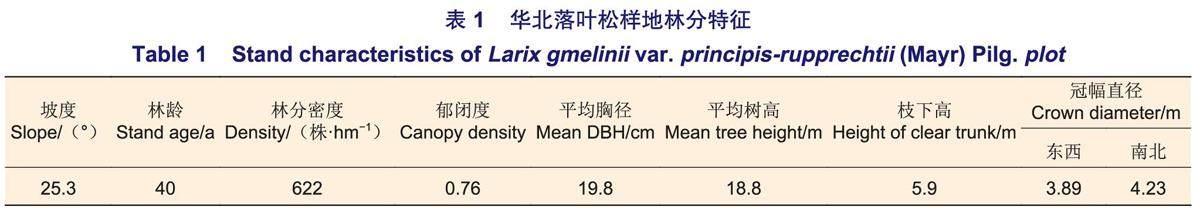

在研究区内选择1个900m2(30 m×30 m)的华北落叶松人工纯样地,林分密度622株·hm-1,郁闭度0.80,其他林分信息详见表1。林下灌木分布稀疏,覆盖度约为5%,主要有华西箭竹(Fargesia nitida (Mitford) Keng f.ex Yi)、刺五加(Eleutherococcus senticosus (Rupr.et Maxim.)Maxim.)、灰栒子(Cotoneaster acutifolius Turcz.)等。草本覆盖度为40%,以点叶薹草(Carex hancockiana Maxim.)为主。试验开展于2021年6—10月。

1.2林外、林内降雨量观测

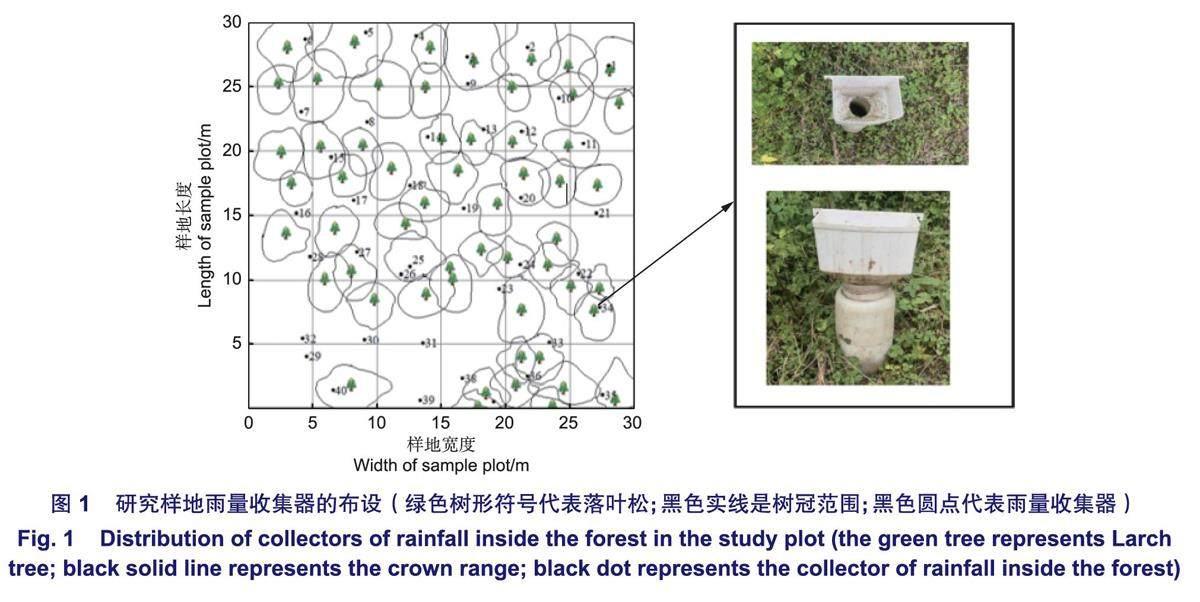

在距样地约100 m的林外空旷区放置两个相同规格的林内降雨收集器收集林外降雨量。为研究林内降雨量的空间变异性,在样地内布设了40个雨量收集器,其中36个雨量收集器布设在36个等分的网格(5m×5m)内,剩余4个雨量收集器随机布设(图1)。雨量收集器由聚氯乙烯漏斗和聚氯乙烯瓶两部分组成,截面积为235.58 cm2。每次降雨结束后,利用量筒测定每个雨量收集器的雨量体积/mL,然后基于截面积换算得到雨量深/mm。

1.3林冠叶面积指数

在2021年的生长季(6—10月),利用LAI-2200C植物冠层分析仪每隔7~10天,测定每个雨量收集器上方的冠层叶面积指数(LAI)。结合研究区华北落叶松物候特征(大量落叶一般开始于8月25日-9月1日,停止于10月24日-10月31日)和观测样地叶面积指数的变化动态,将生长季进一步划分为展叶期(6月1日至8月31日)和落叶期(9月1日至10月31日)2个时期,且叶面积指数的空间变异在2个时期存有明显差异(图2)。

1.4空间异质性分析

采用经典统计学的变异系数和地统计学的半方差函数描述林内降雨的空间变异特征。

变异系数(CV)是经典统计学中衡量数据离散程度的重要参数,CV≤0.1、0.1

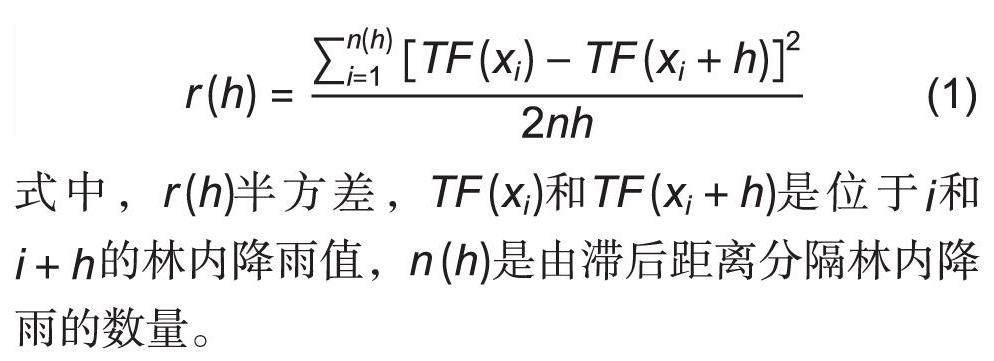

半方差函数是描述变量空间结构的重要工具,函数形式如下:

基于该函数可得到块金值(C0)、基台值(Co+C)和变程(a)等指示空间结构的重要参数。块金值(C0)是指在最小抽样尺度下变量的变异性及测量误差;基台值(Co+C)是指区域化变量变化幅度的大小;块基比[C0/(C0+C)]判断变量空间自相关的程度,块基比<25%,表示变量强空间自相关,25%~75%表示变量中等空间自相关,>75%,表示变量弱空间自相关。变程(a)指示变量空间自相关范围的大小。两点空间距离越大,表明两点的空间自相关性越弱,当两点空间距离超过变程,表明两点的空间自相关性不存在。

1.5合理取样数的确定

利用R3.6.1软件,进行Monte Carlo模拟重抽样,步骤如下:将林内40个雨量收集器收集的27场降雨事件的林内降雨量按整个生长季及展叶和落叶期3个时期取平均作为Monte Carlo模拟抽样的初始值,然后分别对各时期40个林内降雨量平均值进行门(2~39)次不放回抽样,并重复1000次,得到不同取样数量(n=2~39)下的林内降雨量平均值及其置信区间的变化,最后确定在5%误差下雨量收集器的最少布设数量。

1.6数据分析

利用Excel 2019对生长季及展叶和落叶期林内降雨进行经典统计分析(最大、最小和平均值,变异系数等);利用Origin2021拟合林内降雨变异系数与降雨量、雨强和降雨历时的关系;利用GS+9.0软件对生长季及展叶和落叶期林内降雨进行半方差函数分析并确定最优函数模型;利用ArcGis10.6软件进行Kriging插值,并绘制不同时期林内降雨空间分布图。

2结果分析

2.1研究期降雨特征

研究期间(2021年6月1日—10月31日)共观测到27次降雨事件,累积降雨量572.6 mm,次降雨量变化范围0.6~60.7 mm,平均值21.2 mm。在展叶期(6-8月),累积降雨量210.8 mm,平均次降雨量14.1 mm,次降雨事件以<10 mm的小雨为主;在落叶期(9—10月),累积降雨量361.8 mm,平均次降雨量32.9 mm,次降雨事件以>20 mm的中大雨为主(图3a,b)。

2.2生长季内不同时期林内降雨特征

研究期间累积观测到林内降雨量444.0 mm,占同期林外降雨量的77.5%。单场降雨事件的林内降雨量平均值(变化范围)16.4(0.2~50.0)mm,在展叶和落叶期,单场降雨事件的林内降雨量平均值(变化范围)分别为10.3( 0.2~50.0)和24.2(5.5~48.2)mm(表2)。林内降雨量占林外降雨量的比重受降雨量影响明显,随次降雨量增加,先快速增加,当次降雨量达到10 mm后,逐渐趋于稳定(图4a)。林冠叶面积指数对林内降雨量占林外降雨量的比重的影响受降雨量的影响,当降雨量级在0~10 mm时,该比重随林冠叶面积指数的增加呈现降低变化;当降雨量级>10 mm时,该比重基本不受林冠叶面积指数的影响(图5)。

林内降雨量在林内有明显的空间变异,空间变异系数平均值(变化范围)为28.23% (11.10%~97.71%),展叶期平均次降雨事件的林内降雨空间变异系数(36.02%)大于落叶期的(18.45%)。林内降雨量的空间变异受降雨特征的明显影响,随次降雨量、雨强和降雨历时增加,均表现为先降低后趋于平稳。其接近平稳的次降雨量、雨强和降雨历时阈值分别为10 mm、2 mm·h-1和300 min。

2.3生长季内不同时期林内降雨的空间结构特征

2.3.1不同时期平均林内降雨量的半方差函数分析整个生长季及展叶和落叶期林内降雨量平均值的半方差函数均可用高斯模型表示(表3)。整个生长季林内降雨量的块基比为0.042,表现为强烈的空间自相关;展叶和落叶期林内降雨量的块基比为0.012和0.275,前者表现为强烈空间自相关,后者为中等强度自相关。从空间自相关范围来看,整个生长季及展叶和落叶期的变程分别为4.82、3.95和6.53 m,表明落叶期林内降雨的空间自相关范围较大。

2.3.2生长季内不同时期平均林内降雨量的空间分布

图6为整个生长季及展叶和落叶期平均林内降雨量的空间分布。整个生长季平均林内降雨量呈点状和带状分布,但总体表现为上部低、下部高的空间格局。在展叶期,平均林内降雨量空间分布连续性较差,点带状分布复杂,点状区域小而多,邻近区域差异性明显,部分点位与周围区域相比较孤立,样地下部平均林内降雨量明显大于样地上部。在落叶期,平均林内降雨量空间差异减小,林内降雨在样地中部右侧呈明显的聚集效应,并向样地上下两侧减弱。

2.4生长季内不同时期林内降雨的合理布设数量

利用Monte Carlo模拟抽样法量化在5%误差下生长季不同时期所需雨量收集器的合理布设数量(图7)。随雨量收集器数量的增加,各时期平均林内降雨量的置信区间均逐渐趋于平缓。在95%置信区间下,当雨量收集器数量≥16、≥17和≥14个时,平均林内降雨量的误差在整个生长季、展叶和落叶期可分别控制在5%内。雨量收集器的最少布设数量和林内降雨变异系数在不同时期的变化一致,表明雨量收集器的最少布设数量与林内降雨空间变异密切相关。

3讨论

3.1林内降雨特征及其空间变异

研究期间(2021年6月1日-10月31日)共观测到林内降雨量444.0 mm,占同期林外总降雨量的77.5%,略低于兴安落叶松(Larix dahurica Turcz.ex Trautv.)林的81.30%、六盘山华山松林的84.3%,高于大兴安岭樟子松(Pinus sylvestris var. mongolica Litv.)林的73.60%、祁连山青海云杉(Picea crassifolia Kom.)林的75.0%。除树种特征、植被结构等生物因素的影响外,非生物因素也对林内降雨占林外降雨的比重有重要影响,如降雨强度、雨滴的数量、速度和直径等。本研究中,展叶和落叶期林内降雨占林外降雨的比重有差异,可能与冠层结构和降雨量在两个时期有不同有关,落叶期冠层叶面积指数小且降雨量大,因而林内降雨占林外降雨的比重高。

本研究华北落叶松林内降雨变异系数(28.23%)高于温带主要的落叶针叶林(15.9%~22.0%)。除树种组成、叶片排列方式、冠层结构和厚度等生物因素影响外,非生物因素对林内降雨的空间变异影响也较大,如林内降雨收集器截面积的大小会影响林内降雨的空间变异,通常,林内降雨收集器截面积越大,林内降雨的空间变异越小,本研究使用的林内降雨收集器截面积(230.58 cm2)较小;另外,林内降雨空间变异受降雨量、降雨强度和降雨历时等降雨特征的影响,本研究中也得到,林内降雨空间变异随降雨量、雨强和降雨历时增加呈幂函数下降的变化。而本研究中平均次降雨量、雨强和降雨历时较小也可能是导致林内降雨变异系数较高的原因。生长季内不同时期林内降雨空间变异也有差异,本研究中,展叶期林内降雨空间变异大于落叶期。已有研究表明,在小雨事件下,冠层叶面积指数显著影响林内降雨量。冠层叶面积指数的空间变异在展叶期要高于落叶期,且展叶期以小雨事件为主,因此,展叶和落叶期林内降雨空间变异的差异可能是冠层结构和降雨量级共同作用的结果。

多数研究显示,温带森林林内降雨空间分布的半方差函数可由高斯模型表示,本研究也得到了相似结果。不同气候区和树种林内降雨空间结构有较大差异。如Bellot等发现,地中海冬青栎林的林内降雨无明显的空间结构,而Fathizadeh等发现,单株波斯栎(Quercus brant,var.Persica)有叶期林内降雨的空间自相关性距离(1~3 m)小于无叶期的(5m)。本研究中,华北落叶松林内降雨有明显的空间结构,其空间自相关距离为4.0~6.5 m。空间自相关距离大小主要与林分结构和降雨特征等有关;另外,也受林内降雨收集器的布设数量、样地面积等影响。因而,不同气候区(或树种)林内穿透雨的空间结构相差较大。本研究中,华北落叶松林内降雨空间分布格局在不同时期也有明显差异,落叶期林内降雨空间异质性明显低于展叶期,但总体上均呈点状和带状分布,这与2hang等的研究结果相近。降雨特征和冠层结构可能是导致展叶和落叶期林内降雨空间变异差异的主要因素。冠层结构空间差异越大,林内降雨的空间变异越大,本研究中,展叶期LAI的空间变异高于落叶期(图2)。但雨量大小也会影响冠层结构对林内降雨的影响,降雨量大,冠层结构对林内降雨的影响小,进而导致林内降雨空间异质性较弱,如刘泽彬等研究表明,当降雨量>20 mm时,冠层叶面积指数与林内降雨量不相关。本研究中,展叶期以<10 mm的降雨为主,而落叶期以>20 mm降雨为主,表明冠层结构在展叶期对林内降雨空间分布的影响要高于落叶期,这也是展叶期林内降雨和LAI的空间分布格局较为一致的原因。

3.2林内降雨收集器的合理取样数

林内降雨量具有高度的空间变异性,因而林内降雨收集器的布设数量将影响林内降雨量的准确评估。Ziegler等研究发现,在有限的雨量收集器数量下,相比固定位置的雨量收集器,定期改变雨量收集器的位置更能反映林分的林内降雨量。Crockford等研究发现,雨量收集器的截面积影响林内降雨量的准确评估,要达到相同的林内降雨评估精度,雨量收集器截面积越小,布设数量要求越多。受植被类型、冠层结构等影响,不同研究得到的林内降雨收集器合理布设数量有较大差异,如在95%置信区间下,若要将林内降雨评估误差控制在10%内,Fathizadehc等研究的波斯栎树林需布设29个雨量收集器,而Rodirgoc等研究的冬青栎林则需布设9个雨量收集器。即使同一林分,不同降雨量级下雨量收集器的合理布设数量也有差异,如刘泽彬等得到,在95%置信水平下,当降雨量级在0~10 mm和>10 mm时,分别至少布设26和15个雨量收集器才能够将林内降雨评估误差控制在5%以内。雨量收集器的合理布设数量与林内降雨的空间变异密切相关,受降雨特征和冠层叶面积指数空间差异等影响,不同时期华北落叶松林内降雨的空间变异不同,导致其雨量收集器的合理取样数量不同;在展叶期(95%置信水平下),若要将林内降雨评估误差控制在5%以内,至少需要17个雨量收集器;而在落叶期,若要将林内降雨评估误差控制在5%以内,至少需要14个雨量收集器。因此,生长季内雨量收集器合理布设数量需考虑不同时期林内降雨的空间变异差异引起的雨量收集器合理布设数量的变化。本研究中,若要将林内降雨评估误差控制在5%以内,至少需布设17个以上的雨量收集器,而不是基于整个生长季平均林内降雨量得到的16个雨量收集器。尽管雨量收集器的合理布设数量也与其截面积大小有关,但由于林内降雨具有空间自相关性(本研究林内降雨的空间自相关距离在4.0~6.5 m),因此,雨量收集器截面积小范围内的变化不会对林内降雨评估精度产生较大影响,本研究中量化生长季雨量收集器数量的方法和结果可供本研究区及相似地区林分提供参考。

4结论

(1)降雨特征影响华北落叶松林内降雨的空间变异,随次降雨量、雨强和降雨历时的增加,林内降雨空间变异呈下降的幂函数变化。

(2)受降雨特征和冠层结构的影响,展叶期林内降雨空间变异大于落叶期的,其中,在展叶期为强烈空间自相关,在落叶期为中等强度自相关。

(3)生长季内不同时期林内降雨空间变异的不同导致雨量收集器合理布设数量有差异,要确保整个生长季林内降雨评估的准确性,应考虑雨量收集合理布设数量在不同时期的差异。