回到视觉的本身

tasi

在4月28日下午,成都的气温变得湿润凉爽,但成都当代影像馆的学术报告厅里却飘散着一丝紧张的气息,第二届“金熊猫摄影艺术奖”的颁奖典礼正在这里举办。在典礼的现场,评委会主席栗宪庭先生讲道:“本届‘金熊猫摄影艺术奖的四位‘杰出摄影艺术家拥有一个统一的特性——开辟了新的工作方法。

他们通过摄影媒介的表达,让人们看到今天年轻人对待现实的不同态度。其中,蔡东东创造了一种摄影装置,让老照片有了现代的态度;陈维的作品让人深受触动,通过工作室搭建出来的场景表达了城市化发展的矛盾、烦躁和焦虑;陶辉将短视频和影像结合,避开了传统摄影中的‘经典的瞬间,产生了陌生感……”在经过激烈而又缜密讨论后,评委会最终认为:陈维的作品既有强烈的思想观念性,也有高度的艺术性。由此,陈维荣获了第二届“金熊猫摄影艺术奖”的大奖。

对话陈维

对于陈维, 其实我并不陌生, 早在读书的时候就已经在关注他的影像作品了,从早期的行为记录到房间内的简单布景,再到工作室里的复杂景观搭建……陈维的作品一直都在发生着悄然的变化。面对这些变化,自己一直都想找机会与其展开一些具体的讨论,于是,借由其荣获第二届“金熊猫摄影艺术奖”大奖的这个机会,我们进行了面对面的访谈。

FOTO:您好像是摄像类的专业出身, 但现在的主要创作媒介却是摄影,原因是什么?经过了这么多年的摄影艺术实践后,你觉得摄影对自己意味着什么?

陈维:其实,我最早是做音乐的——声音方面,然后认识了很多杭州的当代艺术家,再然后,我们就一起参加活动,做展览,包括跟他们一起工作………从中得到了一些经验——好像自己不止能做声音,也能尝试其他的媒介,于是就发现朋友们的录像作品很有意思,加上自己本来就有学习摄像的经历,自然而然就有了自己创作的想法。但当时,录像对于我个人而言还是比较困难的——因为它包含了很多东西,但摄影却是一个比较容易实行的工具,于是,我就开始做摄影了。但做着做着就发现:作品刚完成时自己还挺满意的,可过段时间之后,就觉得不满意了,这就促使自己去不断地深入。

在做了差不多10年后,我开始反思自己:是否该暂停一下?就这样一下子做了10年,自己在其他媒介上的尝试都比较少——虽然也做过一些现场的装置。于是,我开始觉得:自己可能要将目光更多地放在展览的现场,而这必将会让自己去考虑更多装置形态的东西。

FOTO:您的作品中显现着一种强烈的叙事性,而且这种叙事性还是一种不完整的状态——一种欲说还休的感觉,这种状态/感觉是您刻意制造的么?此外,这种叙事性是否与电影有关?

陈维:我觉得这种叙事性是跟摄影这个媒介有关,它不像电影那样,是一个非常连贯的过程,它的特点就是碎片化,把所谓的跟记忆有关的东西展开来,所以,我觉得摄影这个媒介本身可能就决定了其有一个非常强的“决定性”作用。当然,你也很难用摄影的一个定格去做一个非常完整的表达,那么,我们就把那个空间留出来好了。此外,我觉得每个定格可能都是一个视角——或者说,你可以把每个定格都想象成一个闪念,而闪念的由来肯定是一段经历/一种印象,所以,我觉得当我们在面对碎片时,其实去面对碎片的本身就足够了,因为完整的东西肯定会在观者的脑海里最后完成。所以说,对于每个人而言,这些碎片就是一个个的小拼图而已,而我也没有想要它们来切断什么。

对于电影,我觉得它的影响是潜移默化的,因为自己在大学里最喜欢的东西就是电影——虽然我们学的是电视行业,但大家的内心其实都有一个電影梦,所以在当时也看了大量的电影,然后还做了很多关于电影的作业。我觉得那段时间的训练可能产生了很多影响,包括不同的电影导演对于画面的处理,对于光影、调子的处理……但都是潜移默化的关系,而没有非常直接的关联。

FOTO:在颁奖典礼上,栗宪庭先生评价您的作品是“搜尽奇峰打草稿”,那么,对您来说,“奇峰”具体是指什么?您又如何将这些“奇峰”来进行艺术创作的转换?

陈维:“奇峰”的大概意思可能是说现实生活中的各种景象——不管奇特与否。我的创作方法不是用镜头去直接面对它们,截取它们,而是通过自己的观看,然后在自己的创作中将自己看到的这些东西的形态/面貌进行重新编辑——这可能就是他说的“打草稿”了。这是一种工作的方法——当然,这种工作方法可能适合我,但不一定适合每个人。我不太喜欢直接摄影,因为在现场拍摄的时候会紧张,所以,自己还是要回到一个比较安静的状态,在没有人催促的环境下,去慢慢地整理一些东西,创作一些东西——可能这个节奏会更适合自己。

FOTO:那么,促使/刺激您进行艺术创作的动力是什么?

陈维:我觉得是人生阶段的不同。比如说,你20多岁的时候,可能更关注于自己在哪儿、别人怎么看待自己,或者说,自己要过什么样的生活……我当时最先碰到的问题是:我要离开大学,要开始面对社会,要做一名艺术家这样的职业……好像跟大家不太一样,但是我没有办法投入到非常世俗的生活方式里,所以总是在挣扎——我不想过那样的生活,也看不上那样刻板与陈旧的生活,于是,就总想着表明自己是天马行空的,是非常有想象力的,对所有结构的反对……当时其实挺朋克的。后来——2008年,我在28岁的时候搬到了北京,当时经历了奥运会,就觉得北京的天非常蓝,沙尘也慢慢在变少……所有的东西都在改善,都在往好的方向发展……但在2008年年底,金融危机突然爆发了,虽然我当时对金融危机并没有什么具体的概念,但整个社会(特别是艺术行业)的变化就发生在自己的眼前——很多人搬走了,画廊也慢慢变得冷清……金融危机里的很多东西都给了我一些新的触动——你好像遇到了一些新问题。在这个过程中,我开始慢慢地去重新认识这个世界。

我觉得(动力)还是跟自己的生活阶段有着非常大的关系,你会自然而然地关注它们,也会自然而然地感到恐惧。那么,我们要如何面对这些问题?这些看似于社会性的、政治性的东西会跟我们越来越紧密。而且,它们其实一直都存在,只不过在不同的生活阶段里,我们所面对的具体问题才会凸显出来。所以,我在作品里就会考虑这些,我会关心事情背后的一些逻辑性和机制性的问题。当然,这些东西不会直接地投射到作品中,但是这些东西是我在创作过程中的一个基底——我是在这个基础上来展开工作的,那在思考自己创作的时候,肯定也会受到它们的影响。

FOTO:在此次的《金熊猫摄影艺术奖获奖作品展》中,主要呈现了您的《新城》系列作品,那为什么会呈现这个系列呢?能简单聊聊这个系列么?

陈维:这组作品的创作时间已经很久了,本来,我计划在2020年来完结这个系列——做了七八年的时间,我觉得它差不多完整了。在最初,城市给了我这样一种感觉,就是作品《新城》一定要有一个彼岸,要有一个想象的存在,但在那几年,很多东西已经开始往下走了,大家也已经失去了对于城市的想象——这是一种集体性的想象,当我感受不到那种非常强烈的、集体性的想象时,我就觉得它差不多该结束了。但是在2020年,却刚好碰到了这个特殊的事件,那我就没有办法将《新城》作一个了结。

在那段时间的中段,大家都有了一种非常绝望的气息,就好像我们在经过了30多年的高速发展后,突然之间一切都被切断了——包括我们跟世界的联通。当然,不仅仅是我们,那种灰暗是全世界范围内的。所以,我就有了重新的思考:这样的一个突发状况——而且是一个时间跨度如此久的突发状况——对于这个项目的影响是什么?此外,我们当时也一直在讨论“全球化”的终结,这就意味着对于城市在别处的想象已经被完全地切断了。所以,我就想之后要不要再做一点呢?在2020年年底,我就又创作了一些《新城》的新作品——虽然,这些作品里的一些是在特殊事件发生之前就有了计划,但在那种特殊的状态里,其所呈现出的感觉是不一样的。所以,作品《新城》现在还是没有完成,还是在持续。而且,今年的开放又是一个新的变化,这种新的变化不是计划内的——所有东西都是在计划之外,大家对于这种突发状况的接受程度已经变得越来越大了,甚至已经开始麻木了。所以说,在这样的心理状态下,城市又呈现出一个新的状态……

在这两年可能会把作品《新城》结束掉,其实它已经完成得差不多了,接下来要做的也就是一些补充了——可能会将一些更能显现人心理状态的东西补充进来,然后,作品《新城》就结束掉。而参加这次展览,是因为作品《新城》比较完整,也是比较近期的一组作品。

FOTO:在《金熊猫摄影艺术奖获奖作品展》里,你使用了两种不同的展览呈现方式——灯箱和木框装裱,这样安排的原因是什么?

陈维: 自己本来是希望多用灯箱的,因为这里的空间都是黑的,如果是白空间,我反而不太提倡用灯箱。当时,我就说灯箱是最好的展现形式,但因为预算问题,后来只保留了两个灯箱——那两件作品必须以灯箱的形式来展现:一个是“大窗户”,你看出去,其实就是光从灯箱的后面透进来,有一种半情境装置的意思。虽然它比较简易,但至少能让大家感觉到:这是一个窗户,可以往外看。虽然,往外看好像什么也看不到,只能看到一个模糊的城市——算是一件比较扣题的作品。另一个是一进展厅的那张“未来现代新城”,它是整个项目里最重要的一张作品,描绘了一个没人居住的“鬼楼”,但其楼牌却是亮的,这就显得非常荒诞。而且,它是我在北京雾霾严重时期所创作的一个作品。当时,有两个事情影响着我——一个是雾霾,另一个则是在雾霾里朦朦胧胧地看到的这些楼盘。楼都是黑的,我觉得它太荒诞、太超现实了,所以就想把它拍摄下来。于是,我将它们进行了重新设计,“未来现代新城”这个名字是我在网上搜索的——人们非常喜欢用“未来城”“新城”“现代城”这样的词汇,所以我就把它们组合在了一起,形成了一个这样的作品。

另外的作品——“大窗户”和“未来现代新城”之外的作品——在展厅中以照片的形式出现,我觉得也挺好,因为后来设置的壁纸让它们之间有了新的呼应。而且,在設计展览动线的时候,展览前面本来就是比较暗的状态,走到了后面才会逐渐变亮——因为有了灯箱。当然,如果完全让我来设计,它会做得更复杂,但毕竟是一个奖项,要顾及其他的人,所以就简化了。

FOTO:我发现一件有趣的事情:从本质上讲,你的作品是一种对于空间的凝固,但在展览中,你又利用这种“空间的凝固”来制造了一个新的空间。你是如何看待这种关系的?

陈维:这就像是一个课题。七八年前,自己在创作的时候就不会考虑这么多,当时只会把照片/灯箱装裱好,挂好,就可以了——装置是装置,照片是照片。后来,我发现了一个问题:其实很难让大家去驻足,去在那边静静地观看作品——现代人的节奏就不是这样的节奏,你不能将自己的意愿强加给别人。所以,我就想有没有这样一种可能——例如通过改造空间,或者将整个空间视为一个装置,然后再在这个装置里去编排……如此,我们就不用去留人,而是让大家能够快速地get到一些东西,并产生所谓的互动跟交流。

此外,我觉得这里还有一个语言上的细节:展览不只是照片跟照片的关联,它还是一个语言——你在里面会读到什么?当你进入一个空间,它可能是一个黑色或者白色或者其他什么颜色的环境,这样,即使你没看到任何的东西,但其实已经开始在阅读和接收信息了。所以,我更加关注人们会怎么走,怎么阅读,在阅读过程中能得到什么?

它的里面其实是有音乐性的,对我来说,它是一个节奏,有时候我会故意地把它的中间掐断,给它留白——这就像是一个静止的音符,然后再走到下一个音符……但是,我又觉得这一切都是一种一厢情愿,因为我们也不知道观众到底会怎样去具体地观看。

FOTO:那么,作品《新城——桌面拼贴》里的图片逻辑是什么?它是否是按照音乐的逻辑来进行的编排?

陈维:不全是。展览里的那个形态其实是一个精美版的作品在工作室里的状态。因为要为作品打样,有时候则需要打印照片的局部——“拼贴”里面的一些照片就是作品的局部,所以,我的工作室里就会摆放很多的作品——有些是相同的,有些则是不同的;有些是作品的局部,有些则是完整的作品,有些又是作品在未裁切之前的状态……有一天,我突然觉得它们在相互层叠后形成了一个新的作品形态,既像一个假的文献,又像一种串联出来的叙事。而在图像语言的关联性上,我有时候会让其显得突兀,有时候又会让其显得非常协调……

FOTO:能聊聊《舞池》《在浪里》《俱乐部》这三组作品么?它们似乎有一种关联性,但各自又显现了不一样的气质。此外,在展览的现场,您其实还呈现了一张《在浪里》的作品,但展览的标签上写的却是《新城——在浪里#5》,所以,我觉得这三组作品与《新城》作品形成了一种“内外”互补的关系,它们是您对自身、对世界的两种观看与思考,是么?

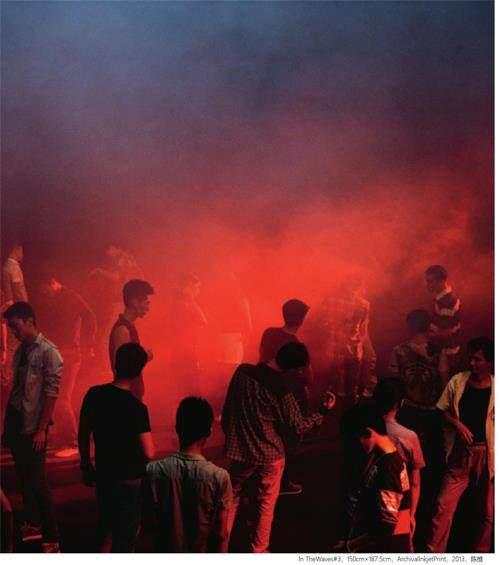

陈维: 作品《在浪里》为什么会放在这里?我觉得:自己当年在创作《新城》的时候,《在浪里》是它的平行项目,而在创作《俱乐部》的时候,《新城》则是一个与其对应/呼应的项目。从某种意义讲,《新城》是在地面之上的,而《俱乐部》其实是有点underground(地下)的味道——在夜晚,在大家看不到的地方,这些人会聚集在一起……从主题上看,《俱乐部》至少是一种热闹的状态,它让我们非常静止/安静的城市有了一个对照,它们形成了呼应。所以,在这次的展览中,我就放了一张“跳舞的群像”,我觉得它可以作为作品《新城》的一个背景——而且,它也像墙纸一样贴在了那里,然后上面放着《新城》的作品,这种画面的交叉会让观者在阅读上得到更多的信息。

在这样的时代里, 我经常说作品《在浪里》其实是很恐惧的——它有一种自由,但更有一种恐惧,那几年,我有一种非常深刻的感受——没有安全感,就像自己在大海里游泳一样。所有的人都向往在大海里游泳,因为它的风景和开阔感,远远超过了游泳池。但因为未知的恐惧和容易被卷走等原因的存在,在大海里游泳时你却不敢向它的深处游,有时候,它还会形成一种晕眩感,而这种晕眩感就让你既着迷又害怕。

那几年,我觉得中国的一切都在向好的方向發展,我的创作和在北京的生活也都是慢慢变好的状态……但仍然没有安全感,大家都好像活在一种晕眩里,所以我就有了“在浪里”的概念。其实跳不跳舞不是问题,我只是想拍一群人,那么最合理的方式就是拍摄跳舞——因为跳舞会让聚集变得不那么敏感,不那么的突兀。对我来说,聚集只是一个概念,而在聚集的过程中,我能够得到安慰,得到自由——虽然自己仍然没有安全感,但这也是唯一的方式了。

FOTO:因为是“金熊猫摄影艺术奖”,那从艺术实践的方式、艺术作品的线索等方面看,我会不自觉地将你与“金熊猫摄影艺术奖”的艺术总监王庆松联系起来,您如何看待他的作品呢?您觉得你们之间的异同是什么?

陈维:在我看来,其实只有异没有同(笑)。因为他们所经历的时代,以及时代所赋予他们的东西,让他们必须用那样的方式来做出自己的反应/反馈,而像我这样的反应在那个时期可能并不奏效——这就是时代性,一个无法回避的东西。

对于现在的我们而言,从小到大其实并没有那么辛苦,也没有那么残酷,所以在艺术创作的时候,也就没有那么多的伤痛——这是很不一样的地方。一代又一代的人,在时代的洪流中,你所感受到的就是时代赋予你的。我也经常讨论我们这代人:仿古我们仿不了,因为我们是看日本的《哆啦A梦》、捷克的《鼹鼠的故事》……长大的一代人,我们的教育也处于一种比较尴尬的状态——传统是无法去找寻的,它是自然存在的,就像你不可能无缘无故地去找出一个父亲一样。所以,对我而言,我们所接触的东西都处于了一个错列的时代。为什么错列?因为上一代人还是比较完整的,但到了我们这里,其实已经被消解了很多,所有东西都是在变革,在变化。如果回归摄影的角度,因为摄影自身比较简单,它的创作方式/使用规则也就那些样式,所以无论怎样变化,总会有相似之处。

FOTO:那么,您觉得自己的作品是一种个人性的观看/思考,还是一种群体性/社会性的状态?

陈维:我个人认为:没有纯个人,也没有纯集体的存在。因为你无法以个人的角度去发言,去代表集体,你代表不了任何人。一切都是一种想象,一种对群体的想象,或者是一种对所谓纯粹个人的想象。这个东西其实很复杂,因为你是在这种持续性的影响里感受和发言,而很多感受其实是别人赋予你的,只是你不知道而已。

在创作《在浪里》的时候,我就一直在思考个人与集体的问题——我们到底要如何保持自己的独立性?作品《在浪里》是不需要独立性的,反而需要一种集体精神,但是,我们的诉求却是要得到一个更强的独立性,而不是一种集体精神,所以这里就有了很多悖论。我觉得我们只能尽量以想象的方式来扩充自己的感受,因为个人太渺小了,而且个人的感受会有非常大/多的偏见,因为你会带着很深的个人印记/个人喜好去判断某件事情。所以,在创作的时候,我就会告诉自己尽量不要带有情绪——情绪是很个人的,你如果带着情绪去创作,就会完全地沉溺在自己的个人情绪里,作品就可能变得非常狭隘——那不是我想要的东西。当然,我们所谓的纯粹客观似乎也是不可能的,因为客观都是相对的。所以,你要在客观的基础上进行想象。

FOTO:你是否会在艺术史或者摄影史的维度里来观看自己,或者观看自己的艺术实践?

陈维:我很少去想这个问题,自己平时很关注摄影的东西,但很少考虑诸如中国摄影史会是怎样的之类的话题——从来没有考虑过,因为我觉得摄影在中国——甚至在全世界——都处于一种模棱两可的状态,它不像绘画、雕塑等媒介,是一种在功能性与艺术性之间的游离。所以,很多作者也无法确定自己是艺术家还是摄影师。在这种纠结的过程中,我觉得大家可能还处于很初步的阶段。

FOTO:最早接触您的作品是在2012年,当时是比较简单的“日常布景”系列——例如《破裂的鱼缸》《永不消逝的电波》等等,您觉得,它们相较于现在的作品——例如《新城》《在浪里》等等——有什么变化么?

陈维: 对我而言, 变化还是蛮大的。最早的“房间”系列主要在杭州创作,当时更加关注那种故事性的效果——每一个画面就像一个故事,考虑的都是故事的效果,包括视觉上的冲击和戏剧性的张力等等。但所有东西都会指向一个不在场的人,这个人肯定是边缘的,是不受接纳的——因为我觉得自己也是这样的人,就会不自觉地去探寻这些人的处境,所以在当时创作了很多那样的作品。后来到了北京,又创作了一些类似“习作”这样的作品——我尝试不用复杂的物件来做一个构造,将所有的东西进行简化,让语义变得更加容易可见,或者更加明晰。作品《破裂的鱼缸》便是当时的尝试之一,对我来说,它算是一个相应的训练,虽然当时还不成熟,没有达到自己想要的那种简练语言的效果。所以,我就一直在简练语言这个方向上努力。以前,我总想把事情做得很复杂,把大家绕进去,但后来觉得:你在作品中看到了什么,它就是什么。我想提升自己的这种能力——让大家看到什么就是什么的能力。但是这个“什么”,能否引出观者自己的空间,那在于你拍摄了什么——我们用了什么素材,用了什么东西去做结构……

此外,因为自己拍摄的对象大都是物件——人拍得很少,当所有的物件发生交集时,其各自附带的信息就能够碰撞出相应的叙事,所以要尽量少地使用隐喻,要让其更加直观地展现出来。因为,我觉得这里有一种更强大的东西就是共同经验,我们有一个非常强的生活共同经验——甚至说,如果它只对中国的观众有效,那我觉得就非常足够了。要抓取这种具有共同经验的东西,并将其呈现出来,而不是说这个杯子象征什么,然后把这些象征凝结在一起达成一种所谓的意义——我觉得那不是自己想要的作品。

FOTO:纵观您的作品,我发现它们好像有三个变化/转折:从早期在公共空间里的行为——例如《无数次站立》《午间失眠者》等,到比较简单的空间布景——例如《广播中的蜜》《永不消逝的电波》等,再到现在比较复杂、精致的景观布景——《新城》系列等等,产生这些变化的原因是什么?

陈维:如果借用我们早期对于“观念摄影”的认识,其实我后面的作品很不“观念摄影”,例如你刚才提到的《午间失眠者》里的那种表演状态,一看就是我們所谓的“观念摄影”——它带有表演性,并混杂了一种行为,经过了精心的设计,跟日常生活完全不同的状态;接下来的“房间”系列也是这样的方式。但在后来的作品里,我可能拍摄一张铁皮就是一张铁皮——只不过在铁皮上是有色彩的……它们看起来好像没那么“观念”了。我觉得那个“观念”其实是一种错误的认识,我现在会把所有的东西进行简化——语言上简化,对物件不做太多、太离奇的改造,让其回到地面,然后让其更加直接地回到语言本身——你想讲的是什么?

我对自己作品的要求就是“一语道尽”,不要那种含混不清,例如,我想要一个水坑发出金色的光芒,这种金色可能来自于黄昏,也可能来自于一个金色的游戏——我不确定,但是我有那种感觉——或者是那种记忆,我把它拍摄了出来,然后拿给观众看——这就是我拍摄的作品。当然,观众可能不会相信你,他们会询问你——“为什么要拍它?”“你要告诉我们什么?”我没办法直接告诉他们什么,只有有共同经验的人才能明白——我们家小区门口的地砖总要换,在南方,因为经常下雨就有积水,有时候地面上就会有油乎乎的东西,就会有各种的色彩……这就是共同经验,它最后导向的是被你忽视的东西,当这些被忽视的东西在一个展览中或者一本书里集结在一起的时候,你就会发现——原来它是在讲述被我们忽略的那些东西,而在这个城市里,我们好像只有在这个基础上才会回到《新城》的母体里面。

FOTO: 最后一个问题。当下, 随着A I技术的日臻完善,它是否会对您现在的创作方式产生影响?您是否会采用A I技术,让自己的艺术创作变得更加轻松。

陈维:对,我也问过一些帮我做影像的朋友—— “ 能否直接用A I 做照片?”他们说能,那我就说别拍了,我也想用AI来做创作,但他们又说影像的细节不够好,我说那也还好,但这个问题终归要被考虑到。之前,我一直在思考摄影的问题——在今天,什么样的东西是摄影?以前,摄影可能就是照相机,但我们现在早就从照相机的束缚里脱离出来了,iPad都能拍摄,更何况手机中的照相功能——那就是照相机。那怎么办呢?摄影好像没有那种非常具有象征性和仪式感的东西了,它遍布于各式各样的电子产品的屏幕上。然后,在以前,观看摄影的的媒介可能是杂志,但现在,我们随时随地阅读、分享和展示图片。我认为这是一个对摄影行业冲击很大的问题,因为摄影本来就是“平民产物”,是一种门槛很低的媒介工具,谁都可以去掌握,谁都可以去拍摄,去进行艺术创作。但整个摄影行业的状态却很落后,例如,大家还是在装裱,挂作品,丈量作品的高度和作品与作品之间的距离……这太不够了。其实,我也一直在反省自己的展览方式,读图经验已经被扩展到如此程度了,它应该有更丰富的展览方式——我常说,生活已经远远地把所谓专业的、艺术的摄影抛在了身后,大家应该要努力地去重新观看那些最平民化的使用方法——它们能否变成我们的材料或者方法。

现在AI 又来了, 这是一个革命性的东西,是无法抵挡的,我觉得A I 以后肯定会成为一个辅助工具,帮助我们做很多的东西。当然,这些东西也由媒介本身的特性来决定其内容——形式就是内容的一个部分。那我们要怎样去看待这种形式呢?现在还不知道,我可能会先进行了解和实验——原本想在今年用3D来做一些东西,但现在看来它也落伍了。

FOTO:那您觉得AI会对摄影/影像产生怎样的影响?

陈维:其实跟当年的PS一样,一个软件的出现就让摄影进入了所谓的“后摄影时代”,让神秘的暗房工作变得可视和可操作,还引出了关于摄影真实性的话题……其实,它最大的挑战在于对摄影固有的那种真实性提出了质疑,我觉得这很有意思。虽然,对我而言无所谓真实不真实,谁的感叹不真实?谁的想象不真实?对吧,所有的想象都来源于现实,都来源于真实的世界,只是大家太把所谓的“决定性瞬间”当回事儿了,它好像成了摄影的一个救命稻草,但其实并不是,摄影能做更多的事情。此外,大家都太看重摄影的那些所谓的“高级意义”了,反而失去了很多语言本身的东西,在这个时代,语言被不断地发展,摄影也被不断地扩充,于是就形成了现在的样子。有时候,我甚至觉得语言是过剩的,是被大家忽略的——因为大家觉得摄影不够高级,它太平民了,但摄影本来不就是平民的么?