关于群落与群体的想象

刘阳 tasi

盛夏时分——7月9日,16位生活在成都的影像艺术家自发地在成都集火艺术中心的一个空闲工厂里举办了一场名为《G12:闪沙/ Sparkling Sand》的展览,由此引发了诸多关于作品、空间以及艺术创作的讨论。其中,一个现象却吸引了自己的注意:一个名为G12的“新”影像艺术团体出现在我们的面前——“这是一个由17位跨越不同代际和创作方向的成都当代影像艺术家自发成立的松散团体”。其实,从具体情况讲,G12并非是一个新的团体,其最初的起源应该是在成都市举办的一系列影像展览的参与者:在2009年11月19日开展的展览《纵目:找寻存在的意义》的参与者——阿斗、陈春林、冯立、李俊、骆丹、刘珂、木格、杨怡;在2011年3月12日开展的展览《纵目Ⅱ——成都当代摄影展》的参与者——阿斗、陈春林、冯立、李俊、刘珂、骆丹、罗明义、木格、齐鸿、塔可、许亮、杨怡、张晓;《放纵你的目光——纵目Ⅲ成都当代摄影展》的参与者——阿斗、陈春林、单飞鸣、冯立、方二/孟瑾、黎朗、李俊、刘珂、柳迪、罗浩、罗明义、骆丹、马岭、木格、齐鸿、苏晟、孙彦初、塔可、王轶庶、夏楠、颜长江、杨怡、曾翰、张晋、张克纯、张晓、张晓明……“在过去的二十多年影像创作实践中,他们各自用持续的创作来回应不同时期的创作语境和不断变化的现实,从‘纵目摄影双年展和‘回路影像展出发,以一个‘群体样貌呈现出丰富的个体创作路径,形成了中国当代影像领域中最具影响力的地域创作生态之一。”

由此,一个名词——群体,或者说摄影/影像群体,便不由自主地开始在自己的脑海里盘旋;而后,另一个名词——群落,或者说摄影/影像群落——也随后以双螺旋的形式开始在自己的脑海里缠绕:

群落又称群聚(community),是指生存在一起并与一定的生存条件相适应的生物的总体。群落生境则是群落生物生活的空间,一个生态系统则是群落和群落生境的系统性相互作用。从定义可知,它是由在一个群落生境里生活的動物群落和植物群落,也称为生物系统组成的。

群体又称群落(collective),当多个团体中有一个共同的问题或动机,为了达到同一目标而组合成集体来共同努力实现共同目标。集体可以提出或行使政治或社会权利。有些集体是建立在民主基础上的,但并非总是如此。合作社是一种集体,但集体不等于合作社,因为集体不一定是建立在经济基础上的。

从历史上讲,“竹林七贤”应该算是我们所熟知的、较早的艺术群体。魏晋之际——公元240至249年,在古山阳(今河南修武县)之地的嵇公竹林里,聚集着一群文士——嵇康、阮籍、山涛、向秀、刘伶、阮咸和王戎,“他们谈玄清议,吟咏唱和,纵酒昏酣,遗落世事,以其鲜明的人生态度和独特的处世方式引起了世人的广泛关注,成为中国文化史上一个广受争议的群体,也成为魏晋时期的一个文化符号”,而西晋左将军阴澹也曾在《魏纪》中这样写道:“谯郡嵇康,与阮籍、阮咸、山涛、向秀、王戎、刘伶友善,号竹林七贤,皆豪尚虚无,轻蔑礼法,纵酒昏酣,遗落世事。”

那么,如果将“竹林七贤”作为案例,我们貌似可以对群体所形成的某些因素展开最初的观看:

东汉末年——184-220年,中国的华北地区开始出现佛教团体,到了南北朝时期——420-589年,因为政治和社会的混乱,丧失了对于传统儒家秩序的信仰和摆脱痛苦时代的愿望引发了新一轮的宗教狂热,新的教义开始迅速地传播到了国家每个角落。而作为一种新的宗教,其也填补了人们精神生活的空白,对于那些不愿出仕的知识分子而言,佛教复杂的哲学和道德评判观念极具吸引力。

3-4世纪,道教开始在中国最终定型,它试图回应人们希望忘却现实的纷扰,追寻永恒的感觉和想象的诉求,而很多南方的知识分子则试图在道教、诗歌、音乐、书法和清谈的愉悦之中寻找回避现实纷扰的方法。

正始十年——249年,经由“典武之变”,司马氏基本控制了政权,并开始对异己势力进行残酷镇压,于是,清谈与隐逸之风开始逐渐盛行。魏晋时期兴起的玄学思潮,让文人对主张清静无为、回归自然的老庄哲学情有独钟,而位于山阳的嵇公竹林则为他们提供了这样一个清静幽雅、融入自然的所在;汉末形成的“处士横议”之风,在魏晋之际演变为清议,并内化为文士的一种生活方式。

魏晋时期,饮酒服食之风盛行,陶渊明便曾诗云:“酒能祛百虑,菊为制颓龄。”而在古山阳,不论是酒还是菊,都非常出名,山阳北面依托的太行山,更有许多可以令人成仙或长生的所谓“上药”,嵇康和隐士王烈,都曾有在山中得“上药”石髓的奇遇。既然,这里有酒和“上药”,“文士焉有不趋之若鹜之理”?所以,魏晋之际,山阳曾经是名士的集聚地,不仅有竹林七贤,还有吕安、吕巽兄弟以及阮侃、赵至等人。

由此可见:“竹林七贤”的形成有着多元因素的影响——强制性政治因素的影响、宗教文化思想的追求、相似品性的吸引、相同生活方式/习惯的补充……

而“圆明园画家村”可能算是我们最熟悉,并对我们产生直接且深刻影响的艺术群体/艺术群落,“20世纪80年代后期,许多毕业于艺术院校的学生——华庆、张大力、牟森、高波、张念、康木等人,以‘盲流的身份租住在圆明园附近的娄斗桥一带,成了京城较早的一拨‘流浪艺术家”,后来,随着丁方、王音、方力君、伊灵等人的陆续迁入,“圆明园画家村”开始逐渐成型,他们中的许多人以集体的形式参加活动,举办展览,由此慢慢演变成为一个文化符号式的存在——“越来越多的艺术家怀揣艺术之梦,放弃铁饭碗,从全国各地纷至沓来……”其实,从本质上讲,“圆明园画家村”并不是一个具体的艺术群体形态,但在当代艺术史中,因为某些特性,我会习惯性地将其含混地定义为一个群体,而且,其还显现了一种艺术群落与艺术群体并存的特殊状态。

那么,如果将“圆明园画家村”作为代表,我们或许可以对群体所形成的诸多因素展开继续的阅读:

20世纪70年代后期,随着特殊时期的结束,国家的重心转向为经济建设——1978年,在十一届三中全会上,我们提出了“对内改革、对外开放”“解放思想、实事求是”的理论,由此,中国原有的“政府包揽城镇劳动力的全部就业”模式开始被打破,其结构开始逐步呈现出多元化的格局——“鼓励自主经营,支持个体经济的出现”,人员的流动性、个人的独立意识、群体的思想解放和经济观念开始被重新解释与强调。此外,经济体制的改革和市场经济的发展也带动了中国文化市场的形成以及文化管理体制的适应性调整,在20世纪80-90年代,全国各地的文化机构——文化馆、青少年宫以及其它的文艺团体都面临减员、改制甚至关闭的处境,许多“文艺”从业者被迫失业或者被迫转向其他的工作——这种“转折”带来了一种无可避免的空虚与落差。

随着“改革开放”政策的落实与推进,中国与国际的交流开始加强,许多新的文化/艺术思想和观念陆续传到国内,并产生了深刻的影响——1985年11月18日,《劳森伯格作品国际巡回展》在中国美术馆开展,在短短3周的展期内,观看的人数超过了30万,并引起了无数的讨论——徐冰说:“劳森伯格对我们的启示并不在于材料和手法,而真正的启示应该是借助在不同时间段、语境、思维下,在劳森伯格三十年不变的作品中找到新的参照系。”而且,作为中国的政治、文化中心,北京成为改革开放的最前沿,其开放程度远远高于一般的地方城市——尤其是在文化思想方面。那么,对于艺术从业者和藝术爱好者而言,北京具有着天然的吸引力:他们是社会人群中的少数部分,在普通人的观念里,艺术从业者和艺术爱好者无疑是一个十分特殊的群体——“这群生活方式与行为前卫的艺术家,在当时户籍管理制度尚严的北京实属异类分子。他们无拘无束地生活,肆无忌惮地喝酒、吵闹、谈恋爱、画画……大部分人都穷得叮当响,但仍旧可以充满激情的生活。大多数人来到这里,除了追求所谓的艺术理想,更多是被这样一种自由的生活方式吸引——对于普通平民来说,这种自由而又职业化的从事艺术的生活方式在之前的社会是从未有过的。”(选自《艺术家群落化生存报告》)这种边缘化的处境,且在当时信息与交通并不通畅的特殊时期,对于知识交流和讨论的渴望成为艺术从业者和艺术爱好者的迫切需求——“艺术家其实挺怕孤独的,他们喜欢交流喜欢聊天,在一起谈人生谈哲学谈艺术,所以容易聚集在一起,世界上几个聚集区都是这样聚集起来的,比如说SOHO,当时是个仓库。……”(文字选自《当代艺术的评论家栗宪庭谈画家村流变》)而且,还有一些更现实和具体的因素——组成一个群体可以产生更强的影响与更多的利益。

20世纪80年代中期,“85新潮美术运动”在全国范围内掀起了一股艺术风潮——“这场运动几乎完全以西方各种现代主义理论与实践为思想准备和视觉参照,以地区性、民间性艺术群体为社会组织方式,在中国广大地区全方位、前所未有地发动了一场现代主义的艺术运动。具有一定组织规模、理论主张和延续性的艺术群体有1984年7月成立的‘北方艺术群体、1985年在徐州成立的‘新野性画派、1986年5月在杭州成立的‘池社、1986年6月在南京成立的‘红色·旅、1986年9月在厦门成立的‘厦门达达、1986年9月在广州成立的‘南方艺术沙龙、1986年12月在武汉成立的‘部落·部落,以及1986年的西南艺术研究群体。”(选自《黄专:对中国20世纪80年代现代艺术的精神祭奠——创造历史》)但是,随着“中国现代艺术大展”(China/Avant-Garde)和其他的一系列事件的发生,中国当代艺术随即进入到了一个“低谷期”——“前卫艺术运动(如星星美展)时的主要人员在89年以后都陆续通过各种方式(一般是找到了外籍配偶)到了国外。20世纪90年代初经济发展的步伐逐渐加大,那时国门大开,国外资金资源大量涌入,随着下海经商者和个体经营户越来越多,更是因为中国当代艺术在国际上逐渐被认可,流散到国外的一些艺术家陆续回来一些,国内的非北京籍的艺术家也朝圣般地大批到了北京圆明园一带。”(文字选自《艺术家群落化生存报告》)

由此可见:构成“圆明园画家村”的因素开始变得更加具体——国家政策的转变、经济结构的调整、艺术群体的基础、个体思想意识的觉醒……

无论是遥远的“竹林七贤”,还是临近的“圆明园画家村”,他们都是中国艺术群体/艺术群落的先行者,都对当下的艺术和艺术群体产生了深刻的影响——在2003至2007年间,杨福东创作了《竹林七贤》系列作品,以此来尝试讲述一群不甘于世俗束缚的年轻人的史诗般的故事;“我觉得圆明园的意义,最重要的一点就是在生活方式上的独立,即不按照‘有国家单位那样独立的生存,也就是在一定程度上可以摆脱意识形态在组织上的控制,以致形成真正一股不容忽视的社会力量。现在画画成为一种职业,这些人脱离了体制,想画什么画什么,想什么时候画什么时候画,过着一种自由自在的生活,成了所谓的自由职业者。但是生活的问题也就出来了,没人管了,必须自己谋求生路。所以就聚集在了一起。”(文字选自《当代艺术的评论家栗宪庭谈画家村流变》)

在2000年以后,中国的艺术群体与艺术群落又开始发生新的变化。以北京为例,在经济和政策的双重驱使下,自2009年起,北京开始大规模地拆除艺术聚集区。于是,东营艺术区、索家村艺术区、奶子房艺术区、蟹岛西艺术区、黑桥艺术区、草场地艺术区、环铁艺术区、罗马湖艺术区等艺术群落便陆续地消失在我们的视线之内,而众多的艺术家要么被迫离开北京,要么被迫搬迁到更远、更偏僻的郊区……随着艺术群落的消失,艺术群体也开始逐渐消散/消失,艺术家则开始以个人的身份参与到各种的艺术活动之中——“08年之前,艺术家更多的是集体性的行动,创作题材相对单一。市场干预也要少得多。08年以后,创作走向个体化。每个人都在寻找不同的创作方式和关心的问题。”(文字选自《“从街头到语言:2008年以来的西南行为艺术”开幕及研讨会》)探究其原因,经济、政治、科技应该是其重要的三个因素:2001年,中国加入了世界贸易组织后,与世界的交流开始变得更加频繁与紧密,经济得到了迅速的腾飞,文化得到了跳跃式的发展,城市化和市场化的进程开始加速,大量的资本也自然而然地涌入到了艺术品市场内——“2005-2008年的西方‘热钱及国家内部经济刺激,引发艺术市场泡沫、天价拍卖、群体卖画、798画廊大量入驻现象,很多艺术家一夜暴发,与90年代西方接纳中国当代艺术时的情景一样成为荒诞的当代艺术被激活的‘虚象,中国当代艺术被西方当作差异性猎奇的对象。以钱衡量一切价值让人们,道德缺失没有了理想的价值观,困惑、喧杂、网络化、平面化,这是政治影响的经济市场化后出现的各种问题。”(文字选自《张海涛:2000年后中国当代艺术的历史特征》)而且,随着资本的介入和国内艺术品市场的建立,艺术家之间的差异性开始变得愈发重要,而这也为艺术群体的消散埋下了重要的伏笔;2000年后,国内互联网开始迅速普及——2003年,“中国下一代互联网示范工程”(CNGI)正式启动,其标志着中国进入下一代互联网的大规模研发和建设阶段……我们开始进入“网络互联时代”,由此,国内与国外、人与人之间的文化知识、科技资讯……“错差”在悄然间被抹平了,而且,传统的地理空间限制也被瓦解了,人与人的沟通交流变得愈发扁平化、直接化。于是,传统的艺术聚集似乎就变得没那么重要了——或者说,艺术聚集的原本需求/意义又开始发生新的转变,其由聚集走向分散便成为了一种必然结果——当然,这也是一种持续性的过程。

但在10多年之后——2023年7月9日,随着展览《G12:闪沙/ Sparkling Sand》的开展,“艺术群体”或者说“摄影/影像艺术群体”这个名字再次回归到我们的视线之内,而且,还是在特殊的摄影领域之中。那么,这种消散之后的重建,以及其发生在摄影领域内的缘由都让我产生了巨大的好奇。

众所周知,摄影在中国是一种十分“特殊”的存在,它与当代艺术之间是一种既交融又独立的复杂状态,而且,与国外完整、清晰的发展体系相比,中国摄影的发展脉络就显得含混和残缺——在学习和借鉴的过程中,我们经历了反复、徘徊与曲折:

20世纪70年代后期,在大运动止息之后,中国摄影开始进入到新时期,摄影从官方政治宣传的工具转向为私人情感表达的媒介——从某种意义上讲,这与欧洲的“文艺复兴”有着些许的相似。20世纪80年代,在私人情感表达的基础之上,中国摄影得到了进一步的恢复与发展,一些摄影师开始学习和建立自己的摄影创作方式。而时代的剧变也促使他们生成了一种强烈的社会责任感——人们希望通过自己的摄影实践可以促进社会的改良,于是,大家开始关注时代的种种变化,并积极地用手中的相机以主动性的方式观察和记录身边的人与事,以此来强调自身在社会与时代之中的意义——借用顾铮的话说,“1980年代处于非主流地位的中国新摄影的努力与探索,既是响应一个大时代的历史召唤,也是对于中国摄影的现代转《乌有》阿斗型中未完成的现代性的第二次追求与实践”。(文字选自《中国当代摄影景观》)而且,共同的社会责任感也引发了摄影群体的形成——在“四月影会”“人人影会”的影响下,“陕西群体”“五个一”“裂变群体”等摄影群体开始陆续建立,并展现出远超个人的能量与影响力。20世纪90年代,随着政策的改变、思想的解放、经济的发展……中国社会进入到了一个快速变革的时期。而思想解放和文化多元的环境也让中国摄影开始从内部发生分离——艺术摄影开始显现。随着中国当代艺术的成熟,许多艺术家也开始尝试借用摄影的记录性来进行艺术创作,张洹、马六明、王庆松等人便是其中的代表。而纪实摄影则开始走向进一步的“成熟”,许多在80年代成长起来的纪实摄影师纷纷在90年代创作出了各自的代表性作品,例如:侯登科的《麦客》、吕楠的《在路上:中国的天主教》、姜健的《场景》等等。2000年以后,中国与国际的交流变得更加密切,国际的先进摄影文化和摄影理念便传播到了国内,这就引发了中国摄影的新变化——许多高校开始建立摄影专业、摄影相关的理论体系开始完善、新科学技术的出现改变了摄影的创作模式、年轻的专业摄影师开始活跃起来……艺术摄影也借此成为了中国摄影中的“主流”——“二十一世纪的艺术世界已经完全接受摄影作为与绘画和雕塑地位平等的合法媒材,而摄影师们则频繁在艺廊中,在附有插图的艺术专题著作中展示他们的作品。”(文字选自《作为当代艺术的摄影》)

如果从总体上讲,艺术摄影在当下的发展主要呈现出两种状态:一种是由内而外的延伸(由摄影媒介的本体来拓延其自身的边界),另一种则是由外而内的融合(从其他媒介来融入摄影,借由摄影的某些特性来构建出一种多元的表达形式)。而当艺术摄影成为摄影中的“主流”之后,摄影文化的多样性才开始真正地呈现在人们的面前,但其万花筒一般的绚烂却让人一下子变得措手不及了,尤其是在摄影进入到当代艺术(Contemporary Art)的体系之后,当代艺术摄影也开始显现出更多的可能性——“当代艺术家在一个受全球影响、文化多样和技术进步的世界中创作。他们的艺术是材料、方法、概念和主题的动态结合,继续挑战20世纪已经存在的边界……”此外,随着数字影像技术以及AI技术的发展,“后摄影时代”也已经如期而至,那么,相较于20世纪80、90年代的前辈们——刘铮、韩磊、王庆松、郑国谷、洪磊、蒋志等——在当代艺术摄影上的尝试,一些年轻一代的以摄影为媒介的创作者们又展现出他们自己对于摄影的全新理解,這些年轻人大都经历过系统的摄影学习,对于摄影的认知更加深刻和多元,并且在全球化的语境下,他们展现出了自己对于摄影的新理念;而另一些年轻一代的摄影创作者们也展现出他们自己对于摄影的另类态度,这些年轻人本身没有经历过系统的摄影教育,所以就没有所谓的摄影传统和摄影规则的束缚,在他们的创作体系里,摄影真正地成为了一种“工具性”的存在,摄影文化的原本意义已经被消解,他们将摄影与其他媒介相融合,使用拼贴、表演、数字合成、影像装置、图像文本……来进行自己的创作,他们更不在意自己的作品是否是“摄影”——自由地表达才是最重要的。

短暂的40多年间,中国摄影以“神奇”的速度追赶着世界摄影的发展进程,但是,也正因为这种“神奇”的速度,中国摄影存在了众多的缺陷。此外,在当下,中国摄影与中国当代艺术之间还形成了一种既交融又独立的特殊关系,并且,在中国当代艺术的系统里,摄影也一直处于了一种边缘化的状态——在国内的许多重要艺术节、艺术展、艺术博览会……里,我们往往很难看到摄影作品的影子,只有在那些“特殊”的摄影节、摄影博览会……中,摄影才算是真正的主角。

这些反复、徘徊和曲折在对中国的摄影创作者群体——摄影师、摄影艺术家等——产生深刻影响的同时,也对中国的摄影接受者群体——普通大众、摄影爱好者等——产生了重要影响,并且,摄影创作者群体与摄影接受者群体之间还存在着明显的错层和差异性。

在改革开放之后,中国的艺术品市场才开始真正兴起,并经历了三次周期性的“高潮”——第一个“高潮”出现在1995至1997年间,第二个高潮出现在2003至2005年间,第三个高潮则出现在2009至2011年间,而且,随着艺术品市场规模的扩大,全国各地也开始兴起了一股“艺术热”——“到2006年时,全国的拍卖公司达到4000多家。2003年到2013年,中国艺术品市场销售额增长了9倍,年均增长率超过40%。在2011年时,中国艺术品市场达到了顶峰,成为全球最大的艺术品市场之一。”艺术品市场的发展与变化当然会顺其自然地延伸到摄影的领域里,并对其产生方方面面的影响——摄影作品在中国的最早交易的产生也是由艺术品市场延伸的结果。“20世纪90年代中国的当代艺术兴起后,一批采用摄影媒介创作的当代影像艺术作品得到了国外藏家的青睐。甚至有外国人列出值得收藏的100位中国摄影人。2001年,法国文化部和蓬皮杜艺术中心在平遥国际摄影大展上,收藏邵逸农和慕辰的《家谱》和晋永权的《三峡》后,众多的国外的美术馆、摄影博物馆和投资机构都参与到了中国影像艺术品收藏中。”(文字选自《中国摄影收藏体系的构建》)在中国当代艺术品市场的影响/借鉴下,中国的摄影艺术品市场也逐渐形成——亦安画廊、百年印象摄影画廊、映画廊、See+画廊、泰吉轩画廊、M97画廊、全摄影画廊等众多以影像艺术品为重要经营内容的画廊开始陆续建立……以二级市场华辰影像拍卖的数据为例:单场交易额由10年前的250万增长至2014年春季的1500万;单标价格由10年前的30多万增长至2016年的241万;单场拍卖上标数从130余件增加到500余件……此外,从现实的意义讲,因为摄影媒介的特殊属性,其更容易被普通人群观看和接受,所以资本对它的影响会更加直接与明显。

随着摄影自身在20世纪90年代后期的发展和变化,以及摄影艺术品市场的逐渐形成——资本的逐渐介入——等因素的影响,在20世纪70、80年代形成的摄影群体开始逐渐瓦解,它们重新从群体性转向为个体性——这就和当代艺术群体所经历的过程十分相似。但是,“G12影像艺术团体”的重新出现,似乎又让当下的中国摄影产生出了新的“波澜”。当然,这种变化是一个偶然的或者被迫的特例,还是一种必然的新方向,我们现在不得而知,那么,其产生的原因却是我们现在能够展开讨论/想象的内容。

“G12”影像艺术团体由17位——阿斗、陈春林、陈萧伊、雷文晴骜、黎晨驰、黎朗等——生活在成都的当代摄影/影像艺术家构成,那么,成都这个城市似乎就是摄影/影像群体重新形成的一个重要因素,因为在国内的其他城市——北京、上海、深圳等——并没有出现这个现象。作为中国西南地区的一个重要的城市,成都自然拥有着深厚的文化基础和经济基础:早在20世纪90年代,西南地区特别是成都,就是中国行为艺术的策源地,而后,蓝顶艺术区、上河美术馆、成都当代艺术馆、千高原艺术空间、A4当代艺术中心、成都当代影像馆等艺术机构也都陆续在成都成立;“成都是中国中西部最重要的中心城市之一,2009年人均GDP达人民币35215元,位居西部特大城市第1位。同时成都也是中西部吸引外资最多的城市,2010年成都实际利用外资64.1亿美元,其中外商投资实际到位48.6亿美元。截止2010年末,共有189家世界500强公司(其中境外世界500强企业149家)在成都落户。”(文字选择维基百科)在此基础之上,许多摄影/影像艺术家都选择将其作为自己的生活/工作城市。此外,“安逸”的慢生活节奏也让在成都生活的摄影/影像艺术家们有了更多情感联系与思想交流的机会——“G12影像艺术团体”中的许多成员之间都是多年好友的关系,那么,影像/摄影群体似乎就顺其自然地成为了好友关系的一种延伸。

虽然,国内的摄影艺术品市场在近些年得到了迅速地发展与完善,但其在艺术品市场中却依然处于比较边缘的状态。此外,虽然成都拥有着深厚的文化、经济基础,但其自身的摄影艺术品市场仍然显得十分单薄——在成都,只有为数不多的几个画廊在代理摄影/影像作品,例如:映像东区画廊、五月公园画廊等等。所以,生活在成都的摄影/影像艺术家们的大部分作品的出售还是需要依靠北京、上海、深圳等一线城市来完成,那这种空间上的错层也必然带来许多實际意义上的不便。此外,正如前面所述,反复、徘徊和曲折的发展经历让摄影创作者群体与摄影接受者群体之间存在着明显的错层和差异性,那么,摄影/影像群体的建立,对于一些摄影/影像艺术家自身而言,其既能产生更多的影响力来弥合摄影创作者与摄影接受者之间的错层和差异性,也能让摄影/影像艺术家自身获得更多的合理利益。

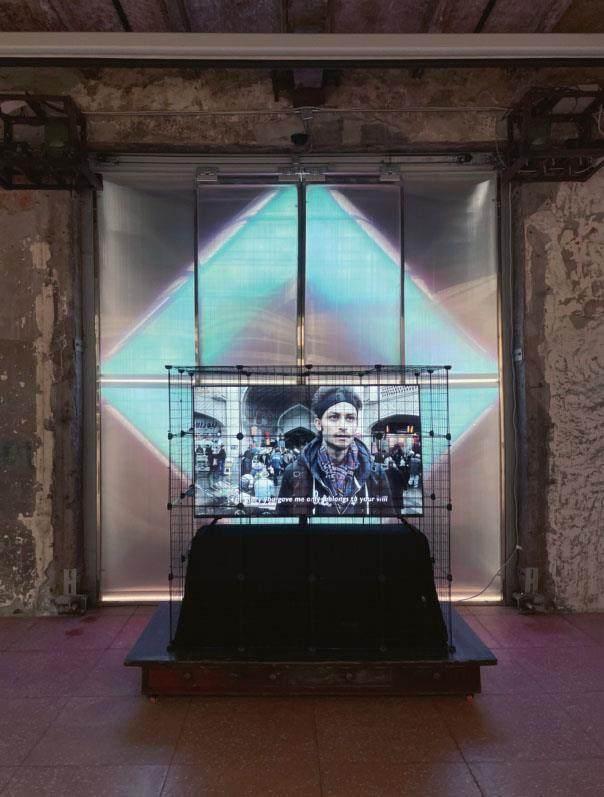

随着国内艺术体系的日渐完善,各种规则与条件也逐渐成型,所以,对于艺术创作/摄影艺术创作而言,其也构建了一种“框架”式的存在——艺术家们需要在这个框架下进行自己的艺术实践,那这就和艺术的初衷/本源产生了矛盾性。如果,暂且抛开前面的想象,回到展览《G12:闪沙/ SparklingSand》的本身,它向我们呈现了一场纯粹性的影像艺术展览——没有主办方、没有策展人、没有正式的展览空间……从而让我们得以重新观看和思考艺术的本源与意义——艺术是什么?对于我而言,艺术是让我们变得“完整”的一种方式,也是我们得以创造超越语言意义的一个场所,它既是具体的,也是形而上的……在经历了种种的附加条件之后,当我们面对彷徨与迷惑的现状时,也许,我们应该让艺术脱离权利、资本、体制等外界因素的束缚,回归到生命、生存、自由、自我……的初始状态。此外,展览《G12:闪沙/ SparklingSand》的开展,也让我们对另外一个原始且宏大的话题展开重新的发问————“艺术究竟要到哪里去?”