论口头歌谣的生成结构(四)

傲东白力格

(西北民族大学 甘肃 兰州 730030)

口头歌谣理论的解释功能

通过前面的讨论,我们发现:歌谣研究专家的任务,就是编制一种情感诗段生成装置,这种生成装置,就能生成符合表演语法的特定族群口头歌谣。这种观念,就自然会引导我们用一套“代表平面”去描述特定族群口头歌谣的生成规则,同时,还要坚持一些非常抽象的平面,但这些生成规则,不会很繁琐,一般都是遵循一些简化原则。由此我们建立这首歌(thе song)的诗段结构和转换式及其表达式三个代表平面或模块,来完成生成特定族群的口头歌谣,它是一种与以前的“归纳发现程序”和“结构决定程序”完全不一样的评价程序操作。

首先,我们设定特定族群口头歌谣集合存在,用这首歌(thе song)来统一定义。这就简化了很多繁琐的、泛泛的口头歌谣概念。用公式表示:S=s+s+s+s+…s, S 这首歌(thе song)是具体的歌(s+s+s+s+…s),又是普遍的歌(S)。美国学者洛德曾说“每一次表演都是具体的歌,与此同时它又是一般的歌。”[14](145)这个定义大大简化了口头歌谣的定义。

其次,我们引入“表演层面”概念。它同样既有具体的表演层面,也有抽象的表演层面。作为具体的表演层面,有观察歌谣的特点,它包括具体歌谣的表演层面中的节奏(步格)、诗行、程式、诗段(巴达格),还有具体转换规则等各种要素;作为抽象的表演层面【∑,F】,它包括对S的节奏、步格、诗行、程式、诗段(巴达格)的普遍定义和抽象的转换规则。比如,诗行是由“从体”和“主体”构成的一种抽象单位,而诗段程式,是可以分为衬词程式和正词程式构成的抽象单位等等。

前面提到过:编写表演语法书的目的,是为了区别合理的和不合理的符号串,即口头歌谣,哪一种串符号串,是合理的或符合表演语法的口头歌谣,而哪些串符号串,是不合理的或不符合表演语法的口头歌谣。此外,我们还要帮助人们正确理解这首歌(thе song)本身,让大家对这首歌作出清晰可靠的语文学解释。在口头歌谣研究中,我们经常遇到一些模棱两可或题材的交叉现象。如一些口头歌谣,有时以情歌形式表演,有时候以颂歌的形式表演。举例来说,大家熟悉的革命颂歌《东方红》,是属于时政歌曲题材,但是其原型,是源自陕北民歌《骑白马》,属情歌题材。据李锦旗回忆“在延安时,李锦旗听到有日本、菲律宾、朝鲜、越南、印尼、马来亚、泰国等东方各国共产党领导人来延安学习,所以他觉得东方是有希望的,将来的东方一定要红起来,这就是编这首歌曲的出发点。有了这个想法,再琢磨着东方怎么样才红起来。中国共产党内出现的陈独秀、王明等错误路线,都是因为没有一个英明领导才导致的。因此,没有一个英明的领导,东方是红不了的;没有共产党的领导,东方也是红不了的;没有一个革命的军队,东方还是红不了的。根据这三种想法,李锦旗编写了歌词并采用了《骑白马·挎洋枪》的曲调。”[15](10-11)

陕北民歌《骑白马》歌词如下:

骑白马,挎洋枪,三哥哥吃了八路军的粮。心回家看姑娘呼儿嘿呦,打日本就顾不上。

要穿灰,一身身灰,肩膀上要把枪来背。哥哥当兵抖起来呼儿嘿呦,家里留下小妹妹。

虽然,《东方红》歌词的成型,最后涉及很多文人的修改帮助,但最初李锦旗编写歌词时,其中最重要的环节,是这首歌《东方红》的诗段程式和曲调基础。在德都蒙古口头歌谣中,普遍存在一种题材交叉的现象。这首歌在两种不同场景中表演时,其中一处表演时,显现为情歌题材;另一处的表演中,就变成时政歌题材的歌曲了。如何解释这种交叉题材的现象呢?实际上,我们引入的转换规则,不仅帮助我们理解这首歌,还能解释交叉题材的现象。

情歌与时政歌题材交叉现象:青海蒙古族版的《erke bagahan sirga》(宠爱的小黄马),是一首情歌,歌中描述主人公等待远走的阿哥归来的场景。这首歌是由青海德都蒙古人其木措演唱的,才让东德布等当地蒙古人搜集记录,①又由齐·布仁巴雅尔收录到《德都蒙古民间文学精华集》(第三册)中,由笔者翻译。这首歌《erke bagahan sirga》(宠爱的小黄马)的蒙汉对照歌词如下:

еrkе bagahan la sirga ni(宠爱的小黄马),

еnе gajar la jiroga(它是有名的大走马)。

ubеr un bagahan la abu ni(阿哥要是骑上它),

gеnеn gajar la huyulgеna(行走千里快如风)。

husigun dunda ban quglaradag(在旗里的聚会中),

qugar bologsеn hugеruhui(常在一起的好朋友)。

husigun еqе ban garqagadag(离家出嫁的姑娘们),

qеqеg la bologsеn hеuhеnquud(好似朵朵草原花)。

husigun dumda ban saguhu du(在家乡居住时),

gool bologsеn hugеruhui(是我的可靠玩伴)。

hola gajar jorihu du(在远征他乡时),

jiruhеn bologsеn hugеruhui(是我的心肝宝贝)。

aisuna gеju ayarlana(回来了还会回去),

arihi qigе ban bеlеdhеna(一定好好聚宴)。

aisuhu gеju sonosugad(听说正在回家来),

arihi dеgеji ban bеlеdhеnе(备酒备茶喜迎客)。

aidam jеyе jеho(艾达木吉雅哲奎),

turu tubsin botugai(祝国泰民安吧)。

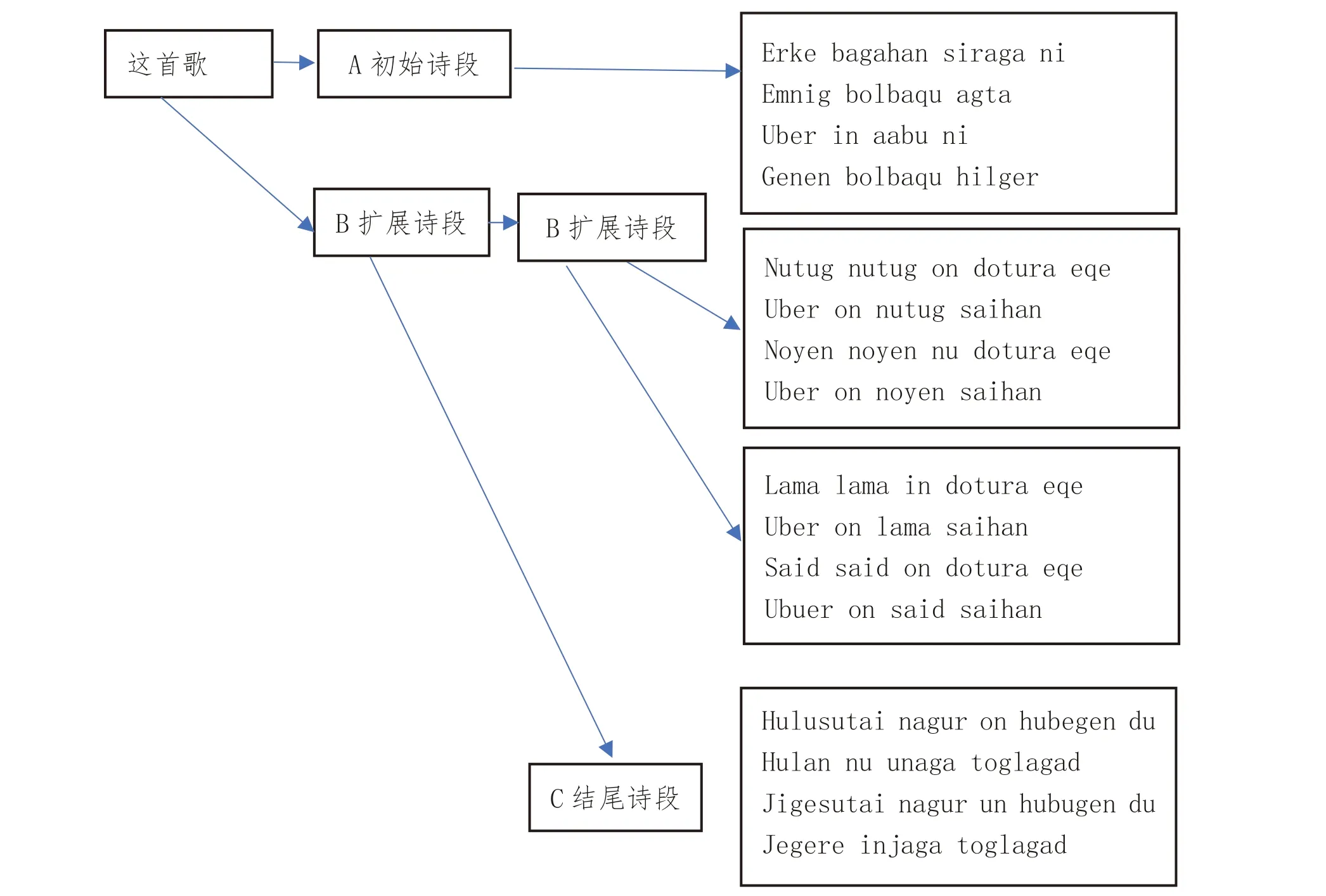

这首歌《erke bagahan sirga》(宠爱的小黄马)诗段结构如下:

但是,在甘肃省的肃北地区,肃北版的这首歌《Erke bagahan sirga》(宠爱的小黄马)就变成了一首时政歌,主要是描写主人公称赞父母、王爷、喇嘛、大臣以及老家的美景。但是,它们的曲调相同,标题程式也一样,只是一些诗段发生了变异。这首由吉格吉拉玛演唱,宁布搜集记录的歌《Erke bagahan sirga》(宠爱的小黄马),笔者在这首歌的歌词中发现,其中一些诗段(巴达格)被替换后,原来的情歌,就变成了时政歌。歌词由笔者翻译,这首歌的蒙汉对照歌词如下:

Erkе bagahan siraga ni(宠爱的小黄马),

Emnig bolbaqu agta(虽未调教是匹好马)。

Ubеr in aabu n(尊敬的老父亲啊),

Gеnеn bolbaqu hilgеr(虽然威严是很慈祥)。

Nutug nutug on dotura еqе(在去过的诸地方中),

Ubеr on nutug saihan(自己老家很优美)。

Noyеn noyеn nu dotura еqе(在见过的诸王爷中),

Ubеr on noyеn saihan(自己王爷很威武)。

Lama lama in dotura еqе(在各地的喇嘛中),

Ubеr on lama saihan(老家的喇嘛很庄严)。

Said said on dotura еqе(在各地的大臣里),

Ubuеr on said saihan(老家的大臣很公道)。

Hulusutai nagur on hubеgеn du(在芦苇湖的岸边),

Hulan nu unaga toglagad(小野驴驹在玩耍)。

Jigеsutai nagur un hubugеn du(在芦苇湖的旁边),

Jеgеrе injaga toglagad(小黄羊在玩耍)。

在甘肃省肃北版的《erke bagahan sirga》(宠爱的小黄马)中,诗段(巴达格)X 2 和诗段(巴达格)X 3 中,赞美的是老爷、喇嘛,但诗段(巴达格)X 1 和诗段(巴达格)X 4 中,则看不出来,显得有些模凌两可。

图1

理解这首歌时,我们必须在表演层面上进行分析,然后看看用这些表演层面形成的一些表演语法,能给我们的理解提供一个满意的分析版本,这样才能检验出一套抽象的表演层面是否正确或是否合理。如果,我们接受这个框架,高层平面的同一性和高层平面的交叉性(同一首歌不同题材差异)关系,证明了这种高层平面的存在。所以,我们必须分析这首歌在抽象平面上,比如诗段结构及其转换规则是怎么样的,否则,我们不能完全理解这首歌。甘肃肃北版的《erke bagahan sirga》(宠爱的小黄马)这首歌的诗段结构如下:

图2

在以上的分析中,我们发现,有了转换分析方法,很容易明白这是通过转换来完成的一种特殊结构,也能正确地理解这首歌的题材交叉现象了。此外,通过高层层面的转换规则,我们还能解释其它现象,比如这首歌的流传交叉、曲调交叉等,但这里由于篇幅的原因,不在这里讨论了。

表演语法中的二阶投射结构

特定族群的表演语法,包括诗段结构、转换式结构和程式拼说表达式等三个模块构成。前面对这些转换式结构规则进行了较多的讨论,现在,进一步深入考察这首歌的诗段结构和程式拼说表达式。虽然转换规则是正确理解这首歌的重要途径,但不是全部途径,在民间歌手熟悉具体转换之后,才能够进行程式拼说表达时成为完整的这首歌。

一般说来,口头歌谣研究中表演语法中的诗段结构分析与传统语文学内容分析,是两种不同的理解和处理方法。前者侧重于民歌构件的形式分析(比如郗慧民先生的艺术构思分析工作);后者侧重于语文课老师常用的分解段落大意分析。人们通常用这种“语文学内容分析”的方法,来讨论民歌的段落大意、主题思想、艺术特点和社会功能等。但是,我们引入的表演语法是一种由公式化的形式方法来转换生成的独特方法。我们如何把传统语文学内容分析的方法纳入新框架里呢?或者说,是在这种公式化形式推导符号串,即口头歌谣的体系中,如何纳入或体现传统的语文学内容分析呢?前面对转换规则的讨论中发现:蒙古族民歌诗段结构的各种转换式,是民间歌手通过诗段结构进行新增、删除、代替、插入和移位等转换规则,来生成诗段结构变化时,它就成为另外的蒙古族民歌的诗段结构了。

那么,蒙古族民歌诗段结构本身,是从哪里来的?它是如何形成的呢?前面我们做了简要的讨论,“……我们把这首歌本身进行形式化处理就获得如下新形式,它是这首歌之表演性存在本身的基本构件结构形式。首先为了便于讨论设定这首歌是存在的。它的诗段结构可以分解为两个构件,即由初始诗段和扩展诗段构成,其中每一个构件进一步分解为更小的构件……”[16](61)那么,这首歌的初始诗段、扩展诗段和结尾诗段结构本身,是究竟如何形成的呢?这个问题我们还没有深入研究,下面对这个问题展开讨论。

德都蒙古歌谣,是一种民间歌手能够歌唱或吟诵来分享情感的口头语言艺术作品集合。我们仔细观察发现:实际上,这首歌是一部情感故事。②所以,所有的“这首歌”,都有一个情感动作词语程式,并把它扩展为能够歌唱或吟诵的一个或几个诗段(巴达格),来传递情感的具体作品。这个情感动作本身由一个起因、经过和去向三部分,构成一个完整的主人公行动变化故事。比如“15 ⅱ”中的这首歌“你洁白的毡房在高处”(汉文版),是主人公的恋爱回忆、焦急等待和最后分手等情节构成的一段情感故事。这首歌以《行人路过隔壁》的歌名,收入《德都情歌专辑》中,由青海蒙古族民间歌手国卫和东梅合唱。其诗段结构如图3:

图3

全部诗段结构顺序特点:这首歌,由X1+X2+X3+X4+X5+X6等6个诗段,构成了一个完整的情感故事。其中,由X1诗段(巴达格)描写主人公对恋人甜蜜回忆的行为(初始诗段),由诗段(巴达格)X2+X3+X4+X5来描写主人公在热恋中的思恋、等待和焦急的情感行为(对应扩展诗段),最后,由X6描述情感的去向,即以分手作为结束的痛苦情感行为(对应结尾诗段)。这样,这首歌的诗段结构本身,是摹仿主人公甜蜜回忆、焦急等待和痛苦分手等情感行为变化而构成的完整故事,并用一些精美的诗段程式表达,展现这部民歌的情感故事,这是十分重要的原则。

最早,古希腊哲人亚里士多德发现了故事完整性的特点。他曾说“情节是行动的摹仿,这里说的‘情节’是事件的组合……一个完整的事物由起始、中段和结尾组成。”[17](47)所以,它一直是人们分析“这首歌”语文学内容的具体对象,也是中小学语文老师授课的基本内容。大家感觉到“这首歌”的诗段结构,是一部情感故事。我们可以进一步问:其基本结构是究竟如何形成的?我们仔细分析后发现:当是一种关于某个情感动作(或指称词语)的二阶投射关系。首先,有个情感动作;其次,它的引入起因,经过扩展并说明情感的去向;最后,整合为一个完整的情感故事。这里,某情感动作投射为起因,然后,作为经过又投射为去向。这种二阶投射关系,就是主人公情感行动变化的一个完整故事本身。

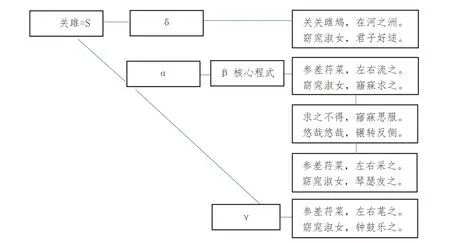

情感动作程式的二阶投射结构

把情感动作程式的二阶投射结构这种投射关系,我们称之为“情感动作程式的二阶投射结构”,它是由自下而上的形式,形成的一部情感故事民歌。

图4

我们把投射关系,从核心程式α 出发,引出β,然后扩展为δ,再然后δ又进一步投射出γ,之后,这个诗段结构ω,就等于S(这首歌)。③笔者以德都蒙古歌谣《erke bagahan sirga》(善跑的骏马)来举例如下:

图5

这种投射,是由低层面到高层面的合并过程。④比如,先有个情感动作α,然后,把它投射为有个起因β,之后,扩展为δ,最后,这个过程情感去向做结束γ。大家可观察到的各种口头歌谣(语文学内容)本身,非常完美地拟合语法推导结构,支持理论推导结论。

再举个例子,《诗经》中的第一首诗歌《关雎》,也是《风》之第一篇歌谣。《关雎》的内容其实很单纯,是写一个“君子”对“淑女”的追求δ,写他得不到“淑女”时心里的苦恼α,又翻来覆去睡不着觉β,最后,得到了“淑女”就很开心,叫人奏起音乐来庆贺,并以此让“淑女”快乐γ。《关雎》的歌词内容,也可用二阶投射结构来解释。下面是《关雎》的情感动作程式二阶投射结构图:

图6

从另一个角度看,第一个诗段(巴达格)是描述动情的起因;第二个和第三个诗段(巴达格),是思恋的过程,表达动情的样子;第四个和第五个诗段,传递情感的去向,它是结尾。结尾诗段起到强化的效果,重复了两个诗段。德都蒙古歌谣《erke bagahan sirga》(善跑的骏马)和《诗经》中的《关雎》,都用起始、经过和去向来叙述一段完整的情感故事。

每一个“这首歌”,都有一个情感动作词语为核心程式;从而形成起因、经过和去向的投射关系,成为“这首歌”的完整故事轮廓。所以,情感动作程式的二阶投射结构,统一地解释了这首歌的各种诗段结构形成的基本规则。

表演语法的程式拼说表达式

现在,我们开始讨论表演语法的最后一步“程式拼说表达式”。在前面的“歌谣结构描写的极限”部分,“我们用这种表演语法来生成某族群的所有这首歌,要从这首歌S 开始制定一个扩展的推导式,它包括三个模块:诗段结构、转换式结构和程式拼说表达式。”[16]表演语法的程式拼说表达式,包括节奏表达式和语文表达式两种表达式并成对出现。这样,不仅说清楚这首歌的语音学节奏方面的步格结构,也说清楚了它的语文学故事内容方面的主题结构。

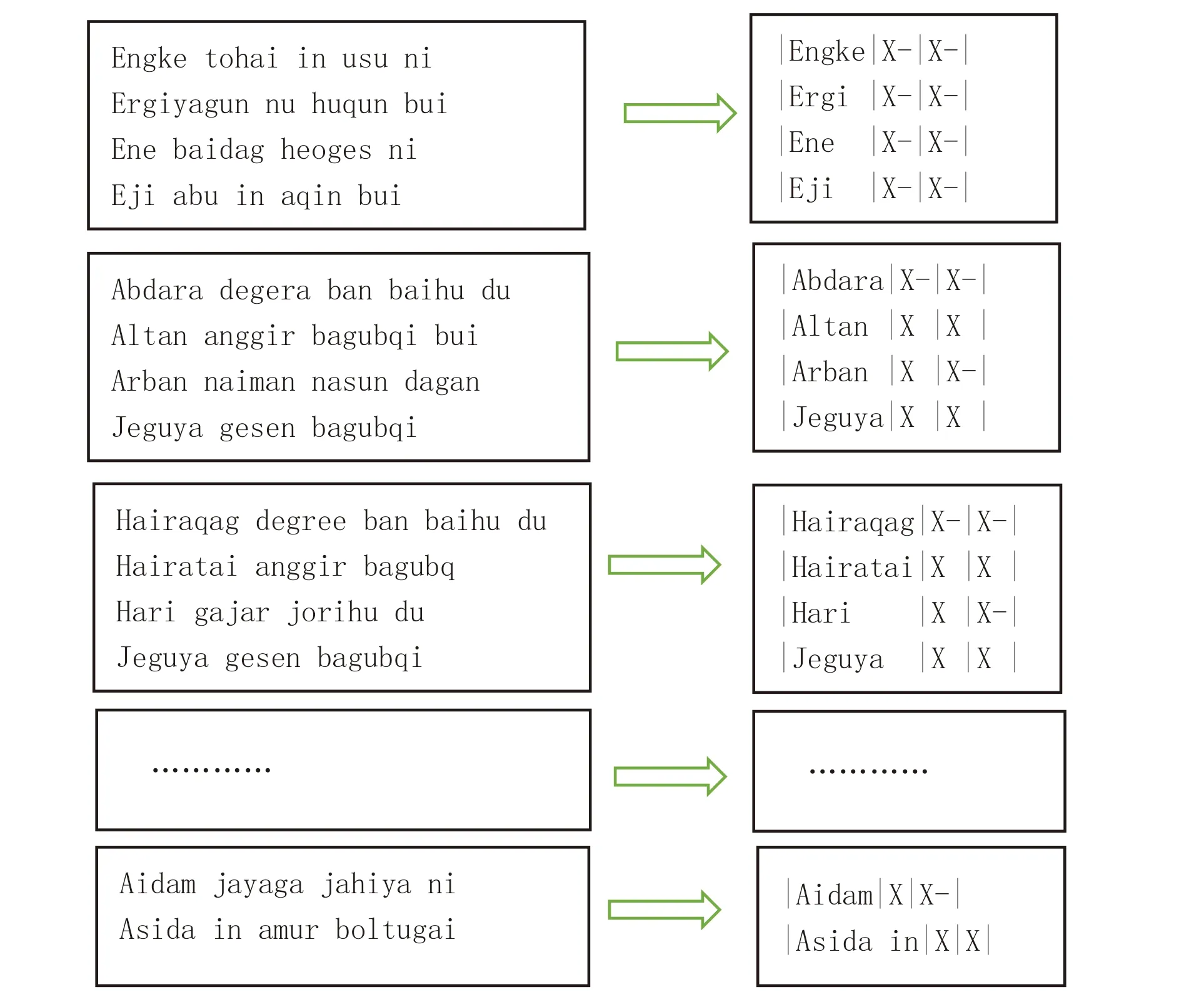

我们用观察歌谣《engke tohai in usu》(恩和湾的清)节奏的音步结构,来举例说明程式拼说表达式的一些特点。在德都蒙古语中,“巴德格”是由4 节诗行构成的表达一个完整意思的程式单位对应的“章句”(郗慧民先生的概念),笔者用“诗段”这个词语,它是由相同音步数量4 节诗行构成的语义-节奏矩阵。它的诗行之间关系,是由诗行的开头音节押韵而连接起来,听众听起来具有强烈的节奏感和对称的审美特点。当然,诗段(巴达格)与诗段(巴达格)之间,不要求全部由相同的开头音节来押韵,仅以诗段为单位押韵就可以了。这首歌《engke tohai in usu》(恩和湾的清)中,每一个诗段中,诗行都有独立的开头音节押韵结构,如|eeee|aaaj| hhhj|aa|等。

首先,看看节奏表达式。节奏是口头歌谣的很重特点,每诗行都有一定数量步格构成一个节奏单位。亚里士多德曾说:“由于摹仿及音调感和节奏感的产生是出于我们的天性。”[17](47)德都蒙古歌谣是第一个诗行的开头音节来对称形成四个诗行的开头音节的“押韵”,⑤这样,由四行诗句构成了一个诗段程式。其节奏的音步结构如下:|XXX|XXX|XXX|XXX|,这里第一个诗行如果是X 1的a开头音节的话,后面三个诗行也是a音节开头,这种对称押韵,形成了一种三音步结构诗段程式。如|aXXX|aXXX|aXXX|aXXX|,或隔一行形成押韵,如|aXXX|tXXX|aXXX|tXXX| 等。

以这首歌青海版《Engke tohai in usu》(恩和湾的清)为例,它的第一个诗行中,用开头音节e音来押韵,并形成A初始诗段,如下面的例子:

|Engkе|tohai in|usu ni|恩和湾的清水啊,

|Ergi|yagun nu|huqun bui|沿着河岸才长流。

|Enе| baidag |hеogеs ni|已出嫁的姑娘啊,

|Eji | abu in| aqin bui|难忘父母的恩。

这首《Engke tohai in usu》(恩和湾的清)的诗段结构如下:

图7

后面的诗段(巴达格)X 2,用开头音 节a 音 来 押 韵, 比 如:|Abdara|degera ban|baihu du|Altan| anggir|bagubqi bui|Arban|naiman|nasun dagan|Jeguya|gesen|bagubqi|(在盒子里珍藏的,是心爱的金手镯;在十八岁的成年礼上,要把它戴在手上。);而诗段(巴达格)X 3 用开头音节ha 音节来押韵,比如:|Hairaqag|degera ban|baihu du|Hairatai|anggir|bagubqi b u i | H a r i | g a j a r | j o r i h u du|Jeguya|gesen|bagubqi|(在箱子山摆放的,是闪金光的手镯;嫁到远方的时候,要把它戴在手上。)

最后,还有一个结尾的诗段,用开头音节a音来押韵:

Aidam|jayaga|jahiya ni| Asida in| amur |boltugai|(愿父母的福报和家训,永远保佑我们。)

德都蒙古族歌手,非常熟悉这首歌诗行开头音节的押韵方法,演唱口头歌谣时,他们不仅要构思好这首歌的诗段结构和转换形式,还要把节奏的步格结构、诗行押韵和歌唱曲调都搭配好(本文没有涉及曲调)。这首歌一个诗行节奏数量的周期,构成音步结构。

《Engke tohai in usu》(恩和湾的清)节奏的音步结构:

图8

美国学者洛德发现“歌手需要的仅仅是故事,然后以诗的语言去复述它……”[14](143)诗的语言,就有格律的语言。中央民族大学乌兰杰教授认为,在“歌词的格律方面,蒙古语不同于汉语,诗词格律讲究音步和轻重。类似西洋诗歌,区分‘抑扬格’和‘扬抑格’。蒙古语言存在所谓‘元音谐律’,重音在前,故诗词中多运用‘扬抑格’,很少使用‘抑扬格’……”[18]格律也叫音步。音步,在蒙古语中称“Alhum”,意思是语音的步伐。歌词属于韵文类型的口头文本,由颇具节奏的诗行构成,常以“三音步”或“四音步”的形式存在。每一个音步,都有音节+重音的词语或词组对应,一共三个或四个音步,可构成一个诗行单位。乌兰杰先生称其为“四言体”或“五言体”。诗行,在本质上,就是一个音步单位。一般由四个音步或四行诗的矩阵,构成一个诗段(巴达格),而巴达格(诗段),又可重复出现,⑥由此而形成“这首歌”的程式拼说表达式。

另外,还有语文学表达式需要分析研究。一首歌的诗段结构故事化,就是陈述故事的主题结构。在口头表演过程中,民间歌手熟练地使用程式拼说表达式,从而把主人公的情感信息,有效地通过节奏周期来传递给听众。于是,成为一名合格的民间歌手。这里,除了一个音节加重音,通过三音步或四音步,构成一个诗行单位,并通过押韵成为一个诗段(巴达格)外,还有由4 个诗行构成的一个诗段(巴达格)排序构成的一部故事陈述过程。这样,诗行节奏的音步结构⑦和故事主题结构等,共同构成了这首民歌的程式拼唱表达式。

在前边,我们简要讨论了这首民歌的二阶投射结构。一般情况下,这首民歌的诗段结构本身,就是由这些诗段(巴达格)与诗段(巴达格)间的关系之二阶投射结构来形成的。但是,这些诗段(巴达格)与诗段(巴达格)的关系,不仅有情感程式二阶投射结构,还包含故事的主题结构。这是我们下面要讨论的问题。

在都德蒙古族民歌《Engke tohai in usu》(恩和湾的清)中,B 扩展诗段的两个诗段(巴德格),是用相似程式的转换规则来完成的。在另外一首歌《Erke bagahan siraga》(宠爱的小黄马)的B 扩展诗段的两个诗段(巴德格)里,也是用转换规则来形成的。但它们彼此之间的语文学内容,形成了一种并列或对比的关系,但两首歌的A 初始诗段与后面的B 扩展诗段的关系,是主题与被陈述的关系(类似于赋)。

这两种表现同一首歌的C 结尾诗段与B 扩展诗段间,有陈述与总结的关系,一个是祈祷程式做结尾诗段;另一个是回归程式做结尾诗段。在这首歌的A 初始诗段与B 扩展诗段,各有一个诗段(巴达格),有并列对比的关系。但是,A 初始诗段与B 扩展诗段,也有展示主题与被陈述事物之间的关系。B扩展诗段与C结尾诗段之间的关系,具有陈述与总结的关系。B 扩展诗段内部的几个诗段(巴达格),即有递进,又有对比关系。

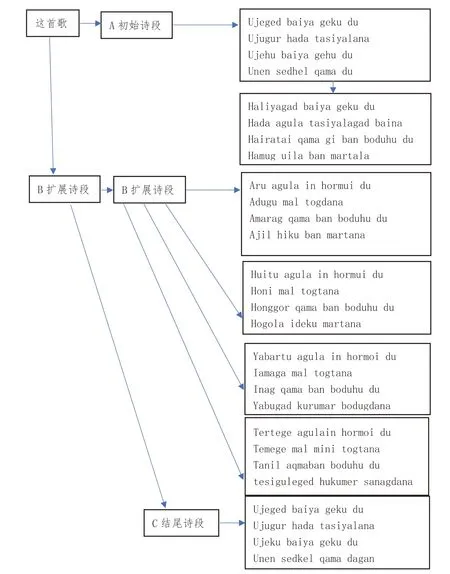

前文讨论的都德蒙古族民歌《Unen qama ban boduhu du》(想起你的时候),也是并列或对比的关系,民歌《Ujugur hada》(乌祖儿山)的A初始诗段,有两个巴达格组成,两个诗段(巴达格)之间有对比关系。

C 结尾诗段,采用重复A 初始诗段中的第一个诗段(巴达格),B 扩展诗段内部的几个诗段,采用的是对比递进关系。B 扩展诗段内的第一诗段与第二诗段的关系,就用“aru in agula”(后面的山)、“hoitu agula”(北面的山)、“yabartu agula”(砂岩山)、“tertege agula”(远处的山)、“gatas agula”(对面的山)等几座山的表述,形成对比和递进的关系。⑧比如:

“aru in agula”(后面的山),

“hoitu agula”(北面的山),

“yabartu agula”(砂岩山),

“tеrtеgе agula”(远处的山)

“gatas agula”(对面的山)。

上文中,对于“山”之方位的表述顺序,形成了递进关系结构。接下来我们展示的这一首歌《Ujugur hada》(乌祖儿山),⑨其诗段结构如图9:

图9

这种故事陈述,具有特定的主体结构。以前有很多民间文学研究者,把它当作口头歌谣的修辞学内容来讨论。刘爱华和艾亚玮就曾认为“……民间歌谣注重修辞或辞格的应用。钟先生主要关注了两种修辞, 一种是‘起兴’,一种是‘双关语’……”[19]一般民间文学研究者,把诗段和诗段之间的关系,当作排比、递进、对比和重复等修辞现象来看待。

但我们在研究中发现,这些修辞现象本质上是陈述一段情感故事的主题结构。例如《Ujugur hada》(乌祖儿山)中的诗段X 1 和诗段X 7 之间,就具有主题重复强调的关系,X 1 和X 2 之间有扩展的关系,诗段X 3、诗段X 4、诗段X 5 和诗段X 6 之间,也有递进关系。

《Ujugur hada》(乌祖儿山)这首歌,情感故事的主题结构主题结构见图 10:

图10

上述这些,都是关于一段情感故事的陈述过程或主题结构,该主题结构是围绕着一段情感的表达来进行的。比如,一首歌中的情感故事,有起兴的典型场景,之后,又反复强调这段情感,再用排比句来陈述一系列的典型场景,最后,以“反复”来强调思念的情感,而最终结束这个故事。

总之,听众如何懂得一首歌,就是表演层面的问题了,而民间歌手的口头表演中,生成这首歌时,也通过诗段结构、转换形式和拼说表达式来完成。这里把听众的视角和民间歌手的视角融为一体,准确地讲,它是一种中性的生成视角,既能解释听众懂得这首歌,又能说明歌手生成这首歌。

结 语

本文为特定族群口头歌谣的表演理论,提供了一种评价程序,目的是用来统一解释了在两次口头表演之间的转换规则与联系。就像美国学者洛德曾经分析的那样:一部口头诗歌不是为了表演,而是为了以表演的形式来创造。为此,我们要思考:两次表演之间究竟有什么关联?初步的研究表明:对比德都蒙古族口头歌谣中的青海版的这首民歌和甘肃肃北版的这首民歌时,我们发现,甘肃肃北版中的29 首民歌,存在着变异和对应的关系,总数高达50%的比例。为了合理解释这一现象,我们重新反思从亚里士多德到郗慧民先生歌谣学理论,并获得一种评价程序。与以往归纳发现的程序,及结构决定程序不同,评价程序能够用统一的公理推导生成(特定族群的)全部口头歌谣,并可以检验、选择更简单表演语法来代替原来的相对复杂的表演语法理论。

由公理化方法的推导和转换,来生成口头歌谣的这种表演理论,不仅可以用外部经验条件来区别哪些口头歌谣(符号串)是合乎表演语法的,而哪些口头歌谣(符号串)是不合乎表演语法的。还可以用简化原则,来选择出一种更为简单的、更为便捷的表演语法。这样,不仅为表演理论提供了强大的转换生成能力,同时,也为我们在两次表演中选择更好的表演语法,提供了实用的评价程序标准。这里,我们从直观的任意一首都德蒙古族民歌的诗段结构分析出发,对它进行转换,并获得表达式的方式来生成特定族群的全部口头歌谣。这一表演语法的轮廓如上文所示,假如特定族群的这首歌的存在本身就是S,那么生成这首歌的表演语法如下:

G:这首歌表演语法存在。

F:X1 →Y1

……诗段结构

Xn →Yn

T ⅰ

……转换式结构

T j

Z1 →W 1

……程式拼说表达式

Zm →Wm

这就是口头表演中特定族群口头歌谣的生成结构,它可以解释民间歌手是如何从先验地从诗段结构出发进行转换表达式来生成口头歌谣的基本规则。民间歌手获得的合格口头歌谣(符号串),是必须符合当地人的表演直觉(外部经验条件)的,同时,还要满足统一生成特定族群的所有口头歌谣的普遍生成能力(普遍形式条件)。此外,民间歌手还可以选择更好的表演语法(简化表演形式),提高自己口头表演的能力。这个工作,是在建立在表演层面上完成的。但以前大家把一首民歌的步格层面、程式层面、主题层面和诗段结构层面,当作分别形成的各种代表层面来分别讨论,于是,采用了发现程序来试图获得更好地代表层面的理论概念。

经笔者研究发现:这些步格层面、程式层面、诗段结构和主题层面,都是这首歌表演层面的各种组件或模块,而不是可分开形成的、孤立的各种代表层面。以前,大家把表演理论当作一种发现程序,从而使得民间歌谣研究的专家学子们,关注重点是去归纳、发现口头歌谣的各种表演语法及各种规律。为此,他们把表演理论当作是一种诗段结构的决定程序,民间歌谣的研究者以诗段结构决定口头歌谣的各种表演语法的各种规律。后来他们把表演理论当作是一种诗段结构决定程序。前者有很强的经验主义风格,后者有顽固的先验理论特点。他们的研究目标过分强大,因此无法生成合理的表演语法。

假如区别可观察到的田野素材歌谣和和表演生成理论后,我们就从少量的公理性原则出发,推导出各种口头歌谣集合并用大家可观察到的田野调查歌谣来验证它。这样,不需要盲目地去发现程序,来归纳生成各种口头歌谣,也不用搬运少量的诗段结构,来决定生成各种口头歌谣。

有了这首歌的表演层面(抽象层面),我们很容易用数学符号来标记,并进行符号运算了。这样公理化推导来获得的符号串(口头歌谣),也就成为非常自然的事情,同时,很方便用外部经验来核查其对错。任何科学理论的目标,都是通过假定的某单位来形成各种规律,以此来推导结论并预言新现象。口头歌谣的表演理论也是一样,通过假定的一首歌、诗段结构等抽象单位,来形成转换式(转换规则)并生成程式拼读表达式(步格结构、主题结构)。这种表达式,符合外部经验而成为口头歌谣,于是,预言新现象(新口头歌谣)的出现成为可能。

根据表演理论抽象层面的观点,我们可以去讨论最简单的德都蒙古族歌谣的表演语法。我们发现:德都蒙古族歌谣中的两次表演之间,存在着变异对应的转换关系。将一次表演中口头歌谣的诗段结构,进行移位、增加、减少(删除)、替换和插入等方式,来形成另外一次口头表演中的一首歌的诗段结构。以前把这种转换变化当作地区风格变异来解释,从未从口头表演的角度去讨论过它。例如青海蒙古族版的《kuke suli in unaga》(呼和苏里的骏马)中结尾诗段X4 如下:

Musun agula in oroi du(在那雪山顶上),

Mungkеjin baiju jusagad(有着永恒天堂)。

Mungkе juu in sakigusеn(孟和召的神主),

Man nu dayagar gi urusigе(保佑我们大家平安)。

但是,在甘肃肃北版的《kuke suli in unaga》(呼和苏里的骏马)中,其结尾诗段X4则发生了较大的变异,传递的关键词语程式都不一样了,具体如下:

Burhan tobqi in agula du(在布尔汗陶布齐山),

Burhan nu sanghil tatana(煨桑的烟云萦绕)。

Burhan nom un sakigulasun(祈求佛法的护法神),

Nan nu dayagar gi urusiya(保佑我们大家平安)。

但是,我们仍然可以认为X4 →X4 是同一个诗段的变异形式。下图表示原有诗段通过转换规则生成新诗段情况:

图11

这样,对一个X 符矩阵,用转换规则进行运算后,形成另外一个新的X 符矩阵,这种X 符矩阵本身就是一个诗段(巴达格)单位。有了这个转换规则,我们大大简化了德都蒙古族歌谣的表演理论,这一点此前是以前不可想象的。和其民族的口头歌谣一样,在德都蒙古族口头歌谣中普遍存在着同一种题材在不同场景、不同时间段表演时会出现内容各异的现象。比如,在两次表演中,一首歌在一处表演时体现为情歌题材,在另外一处表演时则体现为时政歌题材。这种交叉题材现象如何解释呢?我们通过关系转换,很好地解释了这种题材交叉现象。以前这个题材交叉现象和表演理论之间,几乎是没有关联的。

以前,语文学内容的分析,是口头歌谣研究很重要的一个部分,但是与表演语法有什么关系呢?本来一个是内容分析,另一个是结构研究,当为不同的两个研究领域。但我们发现:假定每一首歌(thе song),它们都有一个情感动作词语作为核心程式,然后,这个情感动作的起因、经过和去向,构成一个二阶投射结构。这种投射关系,我们称之为“情感动作程式的二阶投射结构”,它就是这首歌的故事轮廓。我们通过情感动作词语程式的二阶投射结构,来概括传统语文学故事单位,于是,亚里士多德的“开头-高潮-结尾”的理论,纳入到表演理论之中了。此外,我们还可以进一步把诗段(巴达格)与诗段(巴达格)之间的各种修辞关系——起兴、对比、递进、排比等现象——也纳入到表演理论的解释之中。最后,在这首歌的口头表演中,节奏的步格结构和诗行的押韵结构等,构成节奏表达式(乌兰杰先生说的四言体、五言体等),而陈述的主题结构等内容,构成了语文学表达式(钟敬文先生说的“起兴”,“双关语”等),得到统一的公理化推导的形式解释。

总之,我们用公式化或符号化的方法,推导出生成特定族群口头歌谣的表演理论,这种理论是一种可以修正的转换生成表演语法理论,它很好地解释了德都蒙古族歌谣的田野调查素材,它也对《诗经》中的口头歌谣创造方法的研究,有很多启发,以后还可以深入研究。此外,论文主题对人工智能研究中如何处理情感运算即处理情感语义信息会有一定的帮助。(全文完)

注 释:

①可参阅齐·布仁巴依尔所撰的内部资料《德都蒙古民间文学精华》(呼和浩特:内蒙古军区印刷厂1986 年版)一书第805 页之相关内容;

②美国学者洛德认为“对歌手来说,歌就是故事本身,歌是不能改变的”,这种不变,是指“这一次表演”的“这首歌”而言,它对另外一次表演中的“这首歌”来说,就可能出现各种变异转换。所以,转换规则很好来解释“这首歌”的两次表演的关系;

③为了区别情感动作程式的二阶投射结构与前面讲的初始诗段,还有扩展诗段和结尾诗段的关系,我们采用的希腊字母来标记;

④这种合并,是一种起因、经过和结尾的二阶投射方式,类似于亚里士多德讲的“结与解”的关系。他在自己的专著《诗学》中认为“一部悲剧由结和解组成……所谓‘结’,始于最初的部分,止于人物即将转入顺境或逆境的前一刻;所谓‘解’,始于变化的开始,止于剧终”;

⑤德都蒙古族歌谣的“押韵”规则,是诗段(巴达格)中四个诗行里,由第一个音节相同而形成的一种押韵形式;

⑥关于“诗段”及“巴达格”的说法,可参阅郗慧民先生在《西北民族歌谣学》(北京:民族出版社2001 年版)一书中的说法。在该书中,他把诗段称之为“章句”,这里“章”是指曲调,“句”是指歌词。笔者曾撰文《论德都蒙古民歌中的重复巴德格现象》(载《民族文学研究》2013 年第4 期)指出“蒙古民歌表演时, 经常出现两个或两个以上的巴德格中用相似的词语和步格的重复来表达一个基本意思的重复现象,我们为了表述方便称之为‘重复巴德格现象’”,故本文笔者使用诗段(巴达格)的概念,来表达章句;

⑦所谓诗行的音步结构,也就是民间歌手在演唱德都蒙古歌谣时,一般由四音步,构成一个诗行,四个诗行再构成一个“巴达格”,即诗段。这里,由重音+音节,构成节奏的音步,从而再由四个音步,构成一个诗行。中央民族大学的乌兰杰教授认为:重音在前,故歌词中多运用“扬抑格”,而很少使用“抑扬格”;

⑧笔者为了编辑排版的方便,把B 扩展诗段中“hatas agula”(对面的山)为开头的诗段(巴达格)给省略了,其基本结构和前面的诗段(巴达格)很相似。

⑨可参阅2016 年秀仁其美格录制的CD 专辑《德都蒙古乐团专辑》,音乐资料来源于互联网:https://music.163.com/#/album?id=34811241。