来,了解点中国考古学大事件

肖贺

习近平总书记在《把中国文明历史研究引向深入,增强历史自觉坚定文化自信》一文中指出,要加强统筹规划和科学布局,进一步回答好中华文明起源、形成、发展的基本图景、内在机制以及各区域文明演进路径等重大问题。

考古印证历史,也带来新知。考古学者通过考古发掘与研究,揭开一个个历史之谜,让考古工作成为“展示和构建中华民族历史、中华文明瑰宝的重要工作”。

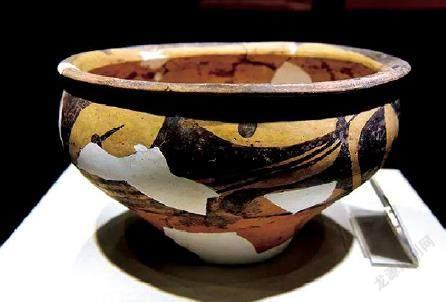

一、1921年,安特生主持的仰韶村发掘

1918年,中国北洋政府开始与外国学术单位合作进行考古工作,聘请瑞典地质和考古学家安特生作矿业顾问。1921年,安特生在河南省渑池县仰韶村进行考古发掘,发现了以彩陶为显著特征的新石器时代文化遗存,并提出“仰韶村文化”的命名(曾一度稱为“彩陶文化”)。第一次宣告中国蕴藏着丰富的新石器文化遗存,推翻了一批中外学者的“中国无石器时代”说,并把他发现的“中华远古之文化”按考古学惯例称为“仰韶文化”。这是在中国近代考古史中首次出现的第一个考古学文化名称,标志着中国史前考古学及中国近代考古学的诞生。仰韶文化的发现和确认使中国的田野考古逐步发展起来,从新石器时代的研究扩展了到旧石器时代及铜器时代[1]。

二、1931年,梁思永揭示出后岗三叠层

1931年,梁思永、吴金鼎、刘耀(尹达)在河南安阳后岗遗址的发掘中,第一次从地层学上判定仰韶文化、龙山文化(后岗第二期文化)和商文化遗存依次自下而上堆积的“三叠层”的时代先后,第一次明确了中原地区两种新石器时代文化及其历史时期遗存的相对年代,并据此进一步提出后岗一类的新石器时代晚期文化与商代文化之间的承袭关系。从地层上证明了中国的历史由史前到历史时期是一脉相承的。梁思永撰写的《小屯龙山与仰韶》和《后岗发掘小记》对上述观点进行了认证。这是中国史前时代考古研究开始走向科学化的重要标志[2]。

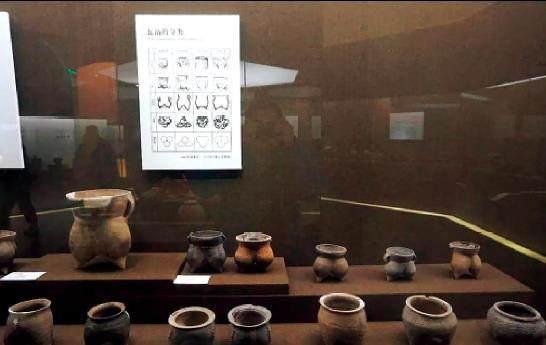

三、1948年,苏秉琦发表《瓦鬲的研究》

文中以斗鸡台的发现为代表把瓦鬲分为四种类型,即袋足类、联档类、折足类、矮脚类,并用A、B、C、D代表。他从斗鸡台出土的瓦鬲的形制与年代、瓦鬲的发生和消失等方面进行论述,并最终推测出:瓦鬲大约是出于陕豫之间的一种古文化,其年代约为仰韶期的彩陶文化衰落后,龙山期的黑陶文化未繁盛前的一段时间。同时作者得出:从形态的演变过程看,鬴是鬲逐渐演变的结果,而非促使鬲发生变化的原因的。《瓦鬲的研究》对类型学方法的进步作出了独特贡献,发现了制作工艺与形态特点的必然联系[3]。

四、1959年,夏鼐发表《关于考古学上文化的定名命题》

在这一著作中夏鼐提出并科学地回答了什么是考古学文化、划分考古学文化的标准、考古学文化定名条件、时机及如何定名等这些考古学的基本问题。夏鼐主张依“一群具有明确的特征的类型品”作为区分考古学文化的依据,这类“特征的类型品”存在时空的变异,将考古学文化应区分类型与期别,以及对文化与期别应如何界定这样一些考古学的基本问题的思考,明确地摆在人们面前[4]。

五、1975年,苏秉琦《关于考古学文化的区系类型问题》学术讲演

讲演中苏秉琦把全国的新石器文化(包括一部分青铜文化)分为六个区,分别是:(1)陕豫鲁邻境地区;(2)山东及邻省一部分地区;(3)湖北和邻近地区;(4)长江中下游地区;(5)以鄱阳湖——珠江三角洲为中轴的南方地区:(6)以长城地带为中心的北方地区。他把微观和宏观结合起来,在做了大量微观研究的基础上,概括各考古学文化的共生性和差异性的宏观研究,这对许多局部、个别地区工作的同志有所启示[5]。

六、1985年,苏秉琦发表《辽西古文化古城古国——试论当前考古工作重点和大课题》讲演

讲演中苏秉琦提出了要将古文化古城古国这一课题作为辽西地区考古工作的重点。对此他进一步进行阐述:古文化是指原始文化;古城指城乡最初分化意义上的城和镇,而不必专指特定含义的城市;古国指高于部落之上的稳定的独立的政治实体。这一论述把当时正在开展的中国文明的起源的讨论,引向深入和正确方向[6]。

本文参考文献:

[1]巩启明:《仰韶文化》,北京:文物出版社,2022年版。 [2]张之恒:《中国考古学通论》,南京:南京大学出版社,1991年12月版。

[3]苏秉琦:《苏秉琦考古学论述选集》,北京:文物出版社,1984年版。

[4]张忠培:《中国考古学——走近历史真实之道》,北京:科学出版社,2004年版。

[5]苏秉琦:《关于考古学文化的区系类型问题》,北京:文物出版社,1981年版。

[6]苏秉琦:《辽西古文化古城古国——试论当前考古工作重点和大课题》,北京:文物出版社,1986年版。

(编辑·李军)