中国企业嵌入全球价值链的决策演变分析

邱国栋 任博

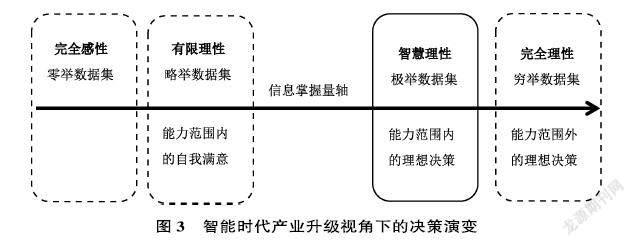

[摘 要] 产业升级对于推动我国现代化产业体系及社会主义现代化国家建设至关重要。1992年,施振荣先生提出微笑曲线理论,其是世界产业链分工的具体表现,是产业附加价值高低的客观划分,是企业参与全球竞争形态的意识导向,更是企业加快产业升级与转型的战略驱动。现有研究表明,产业升级与转型和管理者的风险偏好与升级预期紧密关联。受此影响,以往中国企业在参与全球价值链活动过程中,常常进入产业升级风险系数最小、期望值最大的生产加工环节。随着企业的持续发展,其逐渐意识到并承认产业升级的迫切性与重要性。机器学习以更精确、更全面的算法优化了管理者的决策环境,使其能够最大程度地规避不确定性风险,在微笑曲线两端谋求更为精准的价值增长点,在产业升级过程中充分提升生命活力与竞争力。研究发现,在新兴技术支持下,管理者决策环境经由“穷举数据集-略举数据集-极举数据集”特征转变。决策准则经由“完全理性-有限理性”向“智慧理性”演进。进一步分析,从组织学习到机器学习,实质上是管理者在价值链决策过程中实现由“有限理性决策者”向“智慧理性决策者”演变的过程,其所决策事项的最终结果也将由“满意解”向“相对最优解”进阶。

[关键词]组织学习;机器学习;全球价值链;产业升级;决策演变

[中图分类号] F279.2[文献标识码] A[文章编号] 1673-0461(2023)04-0051-10

一、引言

党的二十大会议指出,要加快现代化产业体系建设,而产业升级对于现代化产业体系建设至关重要。1992年,施振荣先生提出微笑曲线理论,旨在揭示产业价值分布与存在形态,以附加价值为视角指导企业应将自身产业从附加价值较低的加工制造领域向附加价值较高的研发或销售领域升级转移,以实现再造宏基计划。陈明森等(2012)研究指出产业升级作为企业战略性选择,与决策者的决策偏好与升级预期密切相关。因此,对于多数理性的风险中性者而言,常常进入产业升级风险系数最小、期望值最大的生产加工环节[1]。上述现象符合丹尼尔·卡尼曼和阿莫斯·特沃斯基前景理論的普遍性观点——获利风险规避。由于产业升级风险受不确定性因素掌握情况影响。传统经济理论假设人能够掌握较为完备的各类信息,且具有超强的信息处理能力,可以在众多备选方案中寻找最优标准。而西蒙却提出了不同观点,其认为人们在实际决策过程中受制于对系统结构、状态的了解程度,无法完备掌握相关信息,因此很难在系统优化过程中作出最优决策,只能寻求满足决策者自身需求的满意解。因此完全理性与有限理性的争论点主要在于对不确定性风险的把控程度上。换言之,完全理性是组织经营过程中的决策期望理想目标,而有限理性是组织实际经营过程中的决策满意标准。作为以利润最大化为目的的企业经营者,为了适应外部环境的持续变化,通常会通过组织学习机制将团队成员知识重新组合以形成新的问题解决方案,即在一定层面上扩大方案选择合集,在克服环境变化不确定性的同时,最大程度提升组织中的满意决策阈值。但随着科学技术的进步发展,社会已经开启并迎来新的时代纪元——人工智能时代,管理者的决策环境得到优化,管理活动中的决策准则将由“满意决策”过渡为“最优决策”[2]。管理决策准则的改变原因在于人工智能的核心能力——机器学习,即计算机通过一定的算法模拟并实现人类的学习行为,其强大的计算分析能力极大程度地排除了决策事件的存量风险,辅助管理者对既定活动事项进行相对优化决策,助力企业在产业升级过程中在全球价值链两端谋求更为精准的附加价值增长点。基于此,本文通过梳理组织学习、机器学习对管理决策的影响,结合关于决策偏好的已有研究,构建基于产业升级视角的决策演变逻辑及分析框架。一是希望对相关理论研究给予一定的借鉴作用。二是希望为企业应对经济全球化发展趋势,调整产业结构、升级产业形态提供一定的参考作用。三是希望助力我国在新发展格局下的现代化产业体系及社会主义现代化国家建设。

二、问题的提出:中国企业产业升级困境

产业调整和产业升级一直是中国经济发展过程中的重大战略问题[3]。2013年,《中国产业升级研究报告》①提出中国产业结构升级面临缺乏自主知识产权的关键技术、较大的国际竞争压力、产业升级与就业之间的关系、体制机制障碍四大挑战。

(一)技术因素:自主知识产权缺乏

知识产权是人们在社会实践中于思想上或技术上的创造性表达或创新性发明,包括专利、商标及版权等类型。一方面,其赋予发明人或创造者固有的专享权,使权利相关者能够通过知识权益获取商业利益。另一方面,知识产权保护能够显著推动地区制造业转型升级[4]。近年来我国科技类企业屡遭国外限制、打压,根本原因在于基础研究及自主创新能力不足,严重制约了我国产业结构升级及突破技术封锁并参与全球竞争的进程。据国家知识产权局统计,2021年我国发明专利申请量为158.6万件,同比增长5.9%,授权发明专利69.6万件,同比增长31.3%。其中国内发明专利申请142.8万件,占总量的90.0%,同比增长6.2%,授权58.6万件,占总量的84.2%;国外在华发明专利申请15.8万件,占总量的10.0%,同比增长3.6%,授权11.0万件,占总量的15.8%。实用新型专利申请量为285.2万件,同比下降2.5%。外观设计专利申请量为80.6万件,同比增长4.6%。国内发明专利授权量前三企业包括华为(7 629件)、腾讯(4 537件)及OPPO(4 204件);国外在华发明专利授权量前三企业包括三星(2 293件)、丰田(1 425件)及高通(1 389件)。从专利申请及授权量统计口径看,我国近年来自主知识产权意识较强。但从技术转化率方面来看,2021年我国有效发明专利产业化率为35.4%②,仍有可提升的广阔空间。同时,针对制约我国工业发展的35项“卡脖子”技术,目前仍旧处于强化攻关阶段,也是未来一段时间内推进我国由制造大国向智造强国转变的主攻方向。

(二)制度因素:管理體制、运行机制障碍

管理体制和运行机制方面的问题阻碍和制约着生产力的发展,自20世纪80年代以来,这些成为我国改革的重点[5]。1997年,中国社会科学院工业经济研究所主办“产业升级、体制转换与国际合作讨论会”,会议指出,20世纪90年代以来我国产业结构调整和升级面临的经济形势和体制环境发生了根本性的变化。现阶段,世界面临着以智能驱动为代表的第四次工业革命和百年未有之大变局,中国发展正处于重要战略机遇期。产业动能转换需要有制度创新举措[6]。关于产业升级,有学者将其与产业结构升级作出区分,但产业升级是产业结构升级的基础,产业结构升级是产业升级的必然结果,而制度安排能够影响资源配置方式、影响产业结构升级方向、影响产业结构升级状态[7]。由此可见,制度因素对于创新驱动战略实施及通过探寻具备中国特色营商环境评价标准,构建以法制化为基础、以市场化为准则、以国际化为视野的一流营商环境,全面服务、激励市场主体参与产业变革的重要程度。

(三)国际竞争:全球经济中心变轨

20世纪50年代,日本接受美国晶管体技术转移,50年代末,日本晶体管世界销量第一,60年代末,在日本政府产业政策支持下,富士通、日立等日资企业大力发展半导体产业,奠定了日本在80年代半导体行业的领先地位。自1986年9月始,受《美日半导体协议》限制影响,日本半导体产业日渐衰落。近年来,以美国为代表的西方国家采用类似的手段频繁制裁打压华为、中兴、小米等中国高新技术企业。2016年3月,美国商务部对中兴通讯实施出口限制措施,随后多次针对中兴采取“封杀禁令”,致使其相关主营业务无法正常开展。2019年5月,美国商务部将华为及其子公司列入出口管制实体名单。随后三星、台积电等企业相继暂停与华为的部分业务往来。比较日本半导体发展历程及我国企业被封禁过程,可以发现,随着世界经济格局的变化发展,中国企业逐渐从原有的低附加值产业向高附加值产业转移,转移的过程中逐步突破了国外科技垄断壁垒,触动了相关利益集团的敏感神经。由此,西方政府无视市场规则,将经济问题政治化,多方位围堵中国企业发展,其行为实质是基于“不公平竞争”下的本国高附加值产业保护及对他国高附加值产业、产业结构升级遏制的过程。因此,未来我国企业产业升级将长期面临着其他国家非正常竞争压力。

(四)群众就业:技术与民生矛盾

第一次工业革命使得机器代替手工,在岗位调整过程中司机取代了赶车夫;第二次工业革命使得电力广泛应用,在岗位调整过程中电灯厂工人取代了蜡烛厂工人;第三次工业革命使得信息技术高速发展,在岗位调整过程中程序员取代了电话接线员。可见劳动力结构调整是科学技术进步发展的必然结果。随着人工智能相关技术在众多领域的普遍性应用,类同于前三次工业革命,其在创造许多服务社会现代化发展的工作岗位的同时,取代并淘汰包括客服、收费员、翻译员在内的众多“低思想性”岗位也将成为未来社会发展的趋势。据国家统计局第七次全国人口普查公布结果(2020年),目前全国人口为141 178万人,较之第六次全国人口普查数据(2010年)增长5.38%。其中劳动年龄人口达8.8亿人,全年城镇新增就业1 186万人,全国城镇调查失业率为5.2%,城镇登记失业率为4.2%。产业结构升级是经济发展过程中的必然规律,同时也将造成结构性失业及加剧失业型贫困[8]。因此,在大力倡导产业升级的同时,如何解决岗位结构性匹配矛盾依然是我国长期面临的客观问题。

三、案例验证:格力电器发展历程与产业升级

(一)案例选择:格力电器(GREE)

在案例选择过程中,本研究坚持杰克·韦尔奇(Jack Welch)“数一数二”法则,全面考量我国产业升级实践及相关研究所面临与关注的典型问题。中国是世界范围内的制造业大国,主导产业主要集中于有色金属、机械电子、石油化工、汽车制造等领域,研发设计及营销等产业链高附加值环节发展相对欠缺。鉴于目前我国正处于产业结构调整期内,通过对近年来国内实施产业升级战略的企业进行调研,发现主导优势产业向高附加值产业转型发展是我国产业升级的关键,而电器制造业是中国“高新技术”制造业的典型代表之一。因而本文选择目前国内电器制造领域代表性企业格力电器作为研究对象。

(二)格力电器发展历程

从格力电器品牌升级定位来看,其发展过程主要包括五次转变。一是1994年,提出“格力电器,创造良机”品牌理念,该时期格力已经意识到了产品质量的重要性,提出“出精品、创名牌、上规模、创世界一流水平”的质量方针,在国人普遍倾向于国外品牌的情况下力争通过优质的产品获得消费者的更多青睐;二是1997年,提出“好空调,格力造”品牌理念,通过深化内部管理,健全制度管理,向管理现代化、科学化、规范化迈进;三是2010年,提出“格力,掌握核心科技”品牌理念,正式宣告转型升级,走自主创新道路,把竞争和发展的主动权牢牢掌握在自己手中;四是2013年,提出“格力让天空更蓝,大地更绿”品牌理念,意识到在掌握核心科技和改善消费者生活的同时,更要肩负起保护环境、绿色发展的重要责任;五是2015年,提出“让世界爱上中国造”品牌理念,致力代言中国制造,重塑中国制造形象,让中国自主品牌真正走向世界。

(三)案例分析

如图1所示,格力电器成立初期年产值不足2 000万元,通过一系列举措进行产业升级,至2021年,营业收入达1878.6亿元。格力电器的转型发展印证了在以“两利相权取其重,两弊相权取其轻”为原则的比较优势情境下,技术、资源和劳动力等生产要素最优分配能够促使全球分工关系的建立与发展。进一步观察,随着蒸汽机的发明和使用、电力的发现与使用、信息技术的发明与应用及基于大数据分析的人工智能等现代科技革命所释放出的巨大生产力差别优势,使得全球分工关系得到进一步的深化,同时在产业细分的过程中,国际间的竞合关系变得更加微妙与普遍。科技革命是社会实践的需要,其既是社会生产力发展的客观产物,也是社会生产力发展的重要推动力。多次科技革命经验表明,基于基础研究、应用研究及试验发展的研发投入是国家科技创新发展与产业位势占据的重要保障。

(四)案例启示:决策转型与产业升级

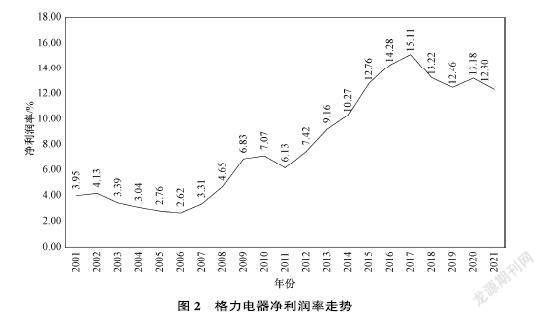

受相关因素影响,绝大部分传统中国企业往往处于全球价值链“垂直分工”低位端——生产制造环节。西蒙曾经提出管理就是决策的观点,由此可见决策在企业经营活动中的重要作用。新经济形势下,产业升级是企业实现自身价值升级的关键,是企业决策适配与否的重要检验。根据格力电器对外披露年报显示,2001年至2021年,其营业收入由65.8亿元增至1878.6亿元,复合增长率为18.24%,净利润由2.6亿元增至230.6亿元,复合增长率为25.14%,其净利润增长率快于营业收入增长率。如图2所示,自2011年起,其净利润率呈现直线上升态势,2017年达到最高值15.11%。众所周知,追求利润最大化是企业的理性决策行为,而2001年至2008年期间,格力电器的净利润率不足5%,2009年12月28日,格力电器投资成立珠海格力节能环保制冷技术研究中心有限公司,该公司是格力电器为专职从事節能、环保家用电器技术研究开发而100%投资持股的技术研发类子公司。基于此,格力电器于2010年正式宣告产业升级,面对复杂经济形势,持续加大技术研发投入,届时其所掌握的新一代低频控制技术、高效离心式冷水机组和新型超高效定速压缩机的主要技术指标超越美、日、欧等国际同类产品,达到国际领先水平,标志着格力由传统制造商向研发型制造商的彻底转变。由此发现,格力电器在自身转型发展过程中,持续增加技术研发投入比重,不断优化布局所在产业结构,突破低附加值环节锁定效应,在高附加值环节谋取超额利润,进而在参与国内外市场的产品竞争与服务竞争过程中取得先发优势。换言之,格力电器的转型升级过程不仅是其营收增长及利润增长的过程,更是其管理层应对国内外电器市场环境动态变化所采取的决策价值实现的过程。由于企业是经济发展的主体,经济建设是立国之本,我国历史上曾多次错失发展机遇,因此,在工业4.0时代,面对新时期、新形势、新机遇,在国家产业结构性调整浪潮中,管理决策是如何演变并影响企业的产业升级过程是本文关注的主要问题。

四、智慧理性决策:基于智能时代产业升级视角下的决策演变

(一)完全理性决策:最优抉择的经济人假设

20世纪50年代,冯·诺依曼等以公理化假设为基础,以数学逻辑为工具,提出了在不确定性风险条件下的期望效用理论,其描述了“理性人”在不确定风险条件下的决策行为。根据期望效用理论,理性人对于每一种方案的结果都会给出一个期望值,并按照期望值的大小进行择优选择[9]。巴黎会议和1952年的《计量经济学》研讨会标志着预期效用理论被接受为经济学中风险选择的主流模型,并帮助建立了“独立公理”作为关键基本假设的标准名称[10],在此后的很长一段时间内,该理论被广泛作为不确定性风险下的决策规范,国内外学者为了进一步验证其理论的刻画效度与规范信度,基于该理论开展了大量的理论性及应用性研究。基于完全理性的构思逻辑,其在决策期间对信息的甄选、识别、判断过程中符合穷举数据集特点,即列出拟判断问题的全部可能解,对拟决策对象或构成决策对象的各类事物的集合逐一验证并予以比较,最终得到最佳结果。实际上,完全理性决策能够在理论上为决策者提供效用最大化的主观判断支持。如果运用数学表达式来表示该决策类型可以表示为:Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki+μi,即决策者在决策过程中需要全面考虑影响决策结果的变量因子(包括在现代计量分析过程中作以控制的变量μi),但是过去信息技术发展相对落后,面对复杂决策事项时,基于穷举数据集特征的完全理性决策是很难实现的。

(二)有限理性决策:满意抉择的管理人假设

有限理性介于完全理性与完全感性之间。对人类推理的非理性力量的调查是当今组织中理性研究议程的中心,被认为是最初有限理性概念的延伸[11]。对于完全理性决策,随着20世纪70年代证据的积累,一些人发现有必要重新审视他们曾经认为是无懈可击的规范标准[12]。行为组织理论、行为决策理论、调查研究和实验经济学的研究结果表明,理性选择作为人类行为的描述模型是失败的[13]。事实上,控制推理的变量及其相关机制的总和仍然是未知的[11]。正如西蒙所言,个体无法完全掌握用于决策分析的信息,也无法提前预知事件的进展方向,因此完全理性是一种很难企及的理想状态。实际上人们是一种有限理性状态,人们在决策过程中综合考虑风险与收益等因素找寻令自己满意的抉择方案。如果运用数学表达式来表示该决策类型可以表示为:Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki,即决策者在决策过程中仅考虑可预见范围内影响决策结果的变量因子(不考虑现代计量分析过程中作以控制的变量μi),因此按照西蒙的决策分析逻辑,决策者在有限能力框架内面对决策事件时,实际上是一种基于略举数据集特征的自我满意决策过程。

(三)智慧理性决策:迭代寻优的智能人假设

西方形而上学思想中存在着理性与有限理性二分法或辩证对立的特征,但实际上两者构成了相互关联的整体[14]。如上所言,不能否定完全理性与有限理性在特定时期、特定环境所发挥的关键作用。因为随着人类对科学技术的进一步掌握与发展,计算能力与认知状态得到了进一步提升,由此带来的主观满意准则抑或是主观满意阈值发生了根本变化。具体变化表现为在以信息全部掌握、认知状态不受限制为前提的“完全理性”框架为决策目标的同时,最大限度地遵循、扩张、突破并获取以信息部分掌握、认知状态受限为前提的“有限理性”框架决策结果。换言之,所获得的决策结果不是“完全理性”下的最优抉择,而是“有限理性”下的满意提升。即在以“智能”为标签的第四次工业革命发展浪潮中,管理者所身处的决策环境得以极大地改善与优化。基于行为决策理论的决策者在数字赋能驱动下,其决策能力及决策期望整体提高。由此,对于智慧理性决策者而言,决策结果迭代寻优、足够接近最优抉择标准是区别于完全理性决策者与有限理性决策者的主要特征。

(四)智慧理性决策支持:区块链环境下的可信数据库构建

梅罗维茨指出,现代社会中社会环境受媒介的变化影响,进而导致人类行为的变化。人类从近代以机器代替手工为标志的第一次工业革命到现在以海量数据迸发及数据及时处理为特点的人工智能时代,所面临的决策媒介及决策环境已然发生了颠覆性改变。据现有可查文献,Maria Cecilia P.Lagaras于1905年在杂志《International Journal of Engineering and Management Research》上发表了文章“Changing the Landscape of Accounting Using Blockchain Technology”,研究了区块链技术对会计领域的影响。区块链作为人类发展史中最伟大的技术发明之一,本质上是一個分布式共享账本与数据库,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。随着人类对智能技术的进一步掌握与应用,数据分析将贯穿于问题识别、目标确定、方案拟定、方案评价、方案选择、方案实施及方案监督反馈等决策过程中,帮助管理者在实际决策过程中最大程度地突破主客观条件限制,使得决策结果逼近完全理性期望。由于区块链是目前人类所掌握的技术范畴中能够为决策过程提供透明化、多源化、追溯化、开放化、可信化及可拓展化等特性的数据调用库,因此,基于区块链技术的智慧理性决策结果具备更高的参考效度与参考信度。

(五)决策演变启示:企业突破产业升级的关键路径

产业升级作为企业战略性选择,与决策者的决策偏好与升级预期密切相关[1]。众所周知,微笑曲线的两端——研发侧与销售侧附加值最高,中间的生产制造环节附加值最低,相对应的研发与销售环节升级风险系数最大,生产制造环节升级风险系数相对较小。作为理性决策者,在自身能力不足的情况下,通常会竭力规避产业升级风险。由此使得发展中国家产业垂直升级出现低端锁定效应[1]。伴随智能革命浪潮的到来,决策者作为决策主体(决策后台),充分借助数字技术赋能机制,搭建智慧决策中台,链接拟决策的事件或事件的集合(决策前台)。寻求“智本”转化能力,以精准决策作为风险规避、风险偏好的保障与驱动力,以产业升级作为附加利润的源泉,挖掘潜在价值、提升价值边际、实现价值回流的进入路径,达成技术转化、技术扩散、技术革新的基本条件。在一定条件下,形成前台与后台多点、多维、多面交互影响,反向中台聚合分析决策,释放最高决策能力、体现最大决策价值。从组织学习到机器学习过程中,管理者历经“完全理性”决策、“有限理性”决策及“智慧理性”决策。决策者通过数字技术完成传统意义上的商业模式变革——智慧分析、智慧经营、智慧决策。在自我定位时力求掌握全面数据、面向市场时精准预测需求、连接供应时规模定制商品,赋予价值链各环节的竞争性、产业链流动作用的无边性、供需链运筹管理的扁平性及空间链地理分布的非聚集性。是决策者由低利润领域向高利润领域谋变的运作方式,是决策者聚焦智慧赋能由制造端向研发(设计)、销售两端演变的决策过程具体表现及产业升级的关键路径。智能时代产业升级视角下的决策演变方式如图3所示。

五、产业升级视角下决策的影响因素及其演变机理

(一)产业升级:国际竞争比较优势

产业升级是指制造技能从简单到复杂的逐步发展过程,对于后期进入者来说是一种建立优势的有效方法[15]。中国工业化进程晚于西方国家。因此,全面提高产业素质和实现产业升级,将是经济发展的关键所在[16]。我国于20世纪80年代便提出产业升级概念,相关学者指出,产业结构升级是维持我国经济持续高速增长的必要前提[17]。随着我国工业发展进入新的发展阶段与历史时期,2017年,党的十九次全国代表大会指出我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段,习近平总书记多次强调,推动经济高质量发展,要把重点放在产业转型升级上。而科技创新对产业结构升级具有显著的促进作用[18]。由此看出,科技创新是我国产业升级的驱动要素,而产业升级是国家经济发展的强大驱动力、是建立国际竞争比较优势的重要抓手与助推器、更是中国未来高质量发展以实现社会主义现代化强国的必要保障。

(二)微笑曲线:全球价值链划分

微笑曲线是产业价值链、全球价值链、价值网络等理论的延伸,实际反映了产业链附加值分布情况[19]。RUNGI和PRETE(2018)在欧盟企业层面上测试了沿供应链产生的价值时发现了一个强大的经验证据——微笑曲线的真实存在[20]。STOLLINGER(2021)实证研究表明,在整个价值链中,产生附加值的潜力差异显著,生产是价值链中附加值最低的阶段[21]。目前相关研究已将该理论拓展至制造业产业升级[22]、房地产企业商业模式[23]、光伏产业价值链增值动因[24]、文创产品产业链升级[25]、网上银行竞争[26]等领域。其在指导企业如何参与全球价值链分工,开展产业战略升级方面发挥了重要作用。

(三)哭泣曲线:收益与风险的动态拟合值

陈明森等(2012)指出,产业升级中成功结果实际值与升级过程中的期望值是不同的,后者不仅与实际输出值有关,还与产业升级风险与沉没成本有关[1]。由此可见,哭泣曲线实际上是微笑曲线中的附加值(收益前景)与投资风险之间的动态拟合值。虽然研发环节与营销环节的附加值较高,但受技术、政策及国际竞争等客观因素影响,管理者在产业升级过程中面向该环节的风险系数也相对较高,因此对比考虑前景与风险,管理者会主观降低该环节的期望值。相反,虽然生产制造环节的附加值相对较低,但管理者在产业升级过程中面向该环节的风险系数也较低,因此,管理者综合评判,会主观提高该环节的期望值。目前发展中国家企业常常面临产业“低端锁定”的问题,核心原因在于客观条件限制下的主观期望满意(管理者在有限条件下能够接受的最低结果值)——管理者内心预设。因此在产业升级过程中,决策者面临着不确定性风险下的偏好选择问题,而决策事件的前景值、风险状况及决策者内心预设是所谓哭泣曲线表象的内在动因,其综合拟合结果将影响管理者的决策偏好。

(四)决策演变机理分析

1.组织学习:外部环境变化响应

1953年,美国著名管理学家赫伯特·西蒙提出组织学习概念。1965年甘吉洛西、迪尔分析了一个七人团队在一个学期中参与复杂的管理决策练习的学习过程,确定并讨论了组织发展的四个阶段,即初始阶段、搜索阶段、理解阶段和巩固阶段,由此开启了组织学习的理论研究进程。自组织学习概念提出以来,国内外学者从多方面将其应用于实践活动中,POST和MELLIS(1978)在案例研究过程中证实管理承诺涉及组织学习[27]。KARAGOZOGLU(1996)将管理承诺定义为学习驱动和学习支持机制,同时指出一种可靠的维持组织长久学习的机制将是组织具备可持续竞争的有力武器[28]。BEVERIDGE等(1997)指出,如果战略决策是可以学习的,那么组织可能需要改变其战略决策的假设和程序[29]。由此,本文认为组织学习是一种基于正向管理承诺,组织不断适应外部环境变化,时刻调整战略决策部署,以期在市场经营活动中建立长效竞争优势的过程。

2.机器学习:现代科学决策支持

机器学习是实现人工智能的核心与根本路径。其通常指代一类计算方法,通过分析数据、观察现象或经验方案,给出具备启发性、战略性、结构性等特点的知识[30]。目前相关研究已应用于数据挖掘、生物特征识别、语音和手写识别等多个领域。在智能决策方面,机器学习充分发挥了从数据分析-前景预测-决策支持的算法优势。随着人工智能的重新崛起,基于大数据和人工智能构成的“智慧决策”将是未来决策进化的方向[31]。不可否认的是,一方面,人工智能决策的性能在某些特定领域超过了人类能力[32]。另一方面,人工智能将对组织中部分的决策角色产生互补甚至完全替代[33]。由此,本文认为机器学习是开启智能时代科学决策大门的关键,组织在面对外部环境的颠覆性变化时,充分借助智能决策技术对既有的数据、经验或现象进行科学的分析与判断,以支持企业在面对新的经济态势与产业格局情境下,能够最大程度地趋向理想的最优决策。

3.前景理论:风险预期下的决策

1979年,卡尼曼和特沃斯基提出了前景理论,指出人们并非是传统经济理论下所定义的“理性人”,其认为人们在风险预期下的决策行为主要包括面对获利情境时的风险规避及面对损失情境时的风险追求。1992年,对前景理论进行完善并提出累积前景理论,同时指出决策者在不确定性风险条件下的决策活动可以划分为四种行为方式,即在高概率条件下决策者主观降低决策权重,由此产生其在面对损失时偏向于风险喜好,面对获利时偏向于风险规避的现象。同理,在低概率条件下决策者主观增强决策权重,由此产生其在面对损失时偏向于风险规避,面对获利时偏向于风险喜好的现象。陈明森等(2012)在基于制造业上市公司的实证研究指出,产业升级过程中的输出值(附加值)与期望值相反,即虽然研发与销售环节升级成功后的附加值较之生产环节较高,但其升级成功的概率较小,面临的沉没成本较大,因此对于风险规避者而言,常常进入产业升级风险系数最小、期望值最大的生产加工环节[1]。结合前景理论相关研究成果,如果能够改变决策者风险偏好(影响决策者偏好的主要因素包括前景预期、成功概率、心里预设),将对我国相关领域产业升级予以积极的促进作用。

如图4所示,微笑曲线为企业指明了高附加值环节的存在分布,组织学习明确了企业在建立长期竞争优势的基础上开展产业升级的必要性。但企业在实际经营过程中是否进行产业升级不完全取决于附加值的高低,而是取决于产业升级成功后的高附加值与产业升级失败后的高损失值的综合拟合值(哭泣曲线)。按照前景理论观点,投资可能收益、投资收益概率及投资收益预设是影响管理者决策偏好的重要影响因素。投资可能收益的大小是投资者实现利润最大化的前提、投资心里预设的大小是投资者比较分析项目可投性的基础、投资收益概率的大小影响着投资者的主观风险偏好。当投资可能收益足够大并且超过投资心里预设时,会有效激发投资者的投资欲望。在此基础上,当投资收益概率较小时,管理者存在获利风险喜好的现象——小概率超权。另一方面,当投资收益概率逐渐提升,直至升高至接近确定性决策条件时,决策者在多个决策事件选择过程中,受到确定性效应影响,存在获利风险规避现象。因此,现阶段我国多数企业出现产业低端锁定现象的主要原因是生产制造环节的确定性收益引发的决策者确定性风险规避。而少数企业致力于产业升级的主要原因为小概率超权现象下的获利风险喜好。

通过以上分析可以发现,现阶段,产业升级过程中存在确定性风险规避与小概率超权现象。虽然确定性风险规避现象促进了我国长期以来制造业的长荣发展,奠定了我国在世界范围内的完整工业体系地位,但同时也制約了我国工业在新经济形势下的转型发展。原因在于,小概率超权条件下的风险喜好所引发的产业升级案例不足以改变我国产业发展低端锁定的现状。随着智能时代的到来,区块链技术为可信数据库的创建提供了可能,结合机器学习的强大分析能力,使得决策者在面对决策事项时,能够最大程度过滤、排除决策杂音,提高决策精度与准度。传统意义上的完全理性决策是管理者主观期望下的目标性结果追求,而满意决策是客观条件限制下的主观限制性满意(满意程度受限)。从组织学习到机器学习,决策环境的优化一方面降低了决策风险,另一方面缩小了决策满意受限程度。因此,管理者在产业升级实践过程中,客观上降低了产业升级失败的可能性。使得哭泣曲线中的负值因素减少,进而推动哭泣曲线两端上移并趋近于微笑曲线。由此,智能时代的决策准则为企业在微笑曲线的两端谋求最大利润创造了条件。作为企业自我价值增强放大的科学、艺术与技术,其在主观

上提高了决策者进行产业升级的意愿和信心,由此实现了决策的“完全理性-有限理性-智慧理性”演变(见图5)。

六、研究结论与对策建议

中国的转型升级正面临环境巨变[34],产业升级、现代化产业体系建设作为我国经济高速发展向经济高质量发展转变的关键路径,目前已经上升至国家经济转型发展战略层面。某种意义上,决策者既是产业升级的宏观调控者,也是产业升级的微观践行者。微观方面,企业管理者关于产业升级的决策行为受决策偏好与升级预期影响,“数据-智慧”决策有效降低了决策过程中的有限理性[31]。借助智能技术,快速、全面地搜寻、掌握、分析相关数据,决策过程从略举数据集特征向穷举数据集特征逼近转变,在产业升级践行者原有内心预设不变的情况下,提高了其对超高预期远景的敏感度,同时,通过提高决策精准度规避了拟决策事项所面临的潜在风险,大幅地提高了拟决策项目开展的成功率。国内学者在产业升级宏观影响因素方面进行了翔实研究,卢现祥(2020)肯定了生产技术与社会技术相互作用对于产业升级、发展的影响[35]。张国庆和李卉(2020)发现政府的财税协调有利于地区间实现产业升级[36]。张彦彦(2021)通过实证研究提出通过政策引领来提高地区产业升级水平的建议[37]。李丹和董琴(2019)指出日美贸易摩擦曾改变了日本的经济结构与发展方向[38]。陈自芳(2011)、张雅(2017)指出劳动力结构矛盾影响我国产业升级[39-40]。根据以上文献分析,为了充分发挥宏观调控在产业升级过程中的引领与激励作用,提出以下相关建议:

(一)技术攻坚:强化“产、学、研”互动合作

科学技术对我国经济增长的重要性不言而喻。而技术攻坚离不开产业、学校及科研机构之间的互动合作。据教育部统计数据显示,2020年我国研究生培养机构中普通高校594所、科研机构233所,普通高等院校中专任教师1 832 982人④。博士研究生毕业生数66 176人,在校生数466 549人,硕士研究生毕业生数662 451人,在校生数2 673 049人⑤。政府部门应充分发挥统筹、协调各类公共资源的职能,在努力消除利益分配、政策激励、投融资矛盾等阻碍“产、学、研”合作顺利开展的影响因素的同时,充分利用并发挥产业资源和智力资源所蕴含的各类创新要素的协同作用,形成“产、学、研”三位一体的具备自组织特征的创新联盟,全面构建服务三方持久稳定合作的创新体系,激发创新活力、增强创造力、提高核心竞争力,在充分发挥产业主体市场运营经验及项目推广优势的基础上,促使高校、科研机构发展及科学技术研究成果有效转化,共同推动我国企业、区域及国家层面的产业升级发展,进而为我国现阶段经济转型高质量发展增添新动能和新引擎。

(二)制度建设:破除产业转型升级束缚障碍

现阶段,制度建设应继续坚持以市场为主导的基本原则,精准政府部门与各类所有制企业在经济发展过程中的角色定位,正确平衡与处理二者之间的交互关系。在法定范围内,切实结合市场实际需求,围绕地域、国家年度经济建设关键指标,充分调动市场建设主体参与资源配置优化调整的积极性与能动性。具体政策制定方面,要全面理解并贯彻国家发布实施的《促进产业结构调整暂行规定》指导意见,结合《产业结构调整指导目录》,以本地域产业发展实际为考量制定符合地方特色发展的具体管理配套措施,具体包括财税政策、金融政策、孵化政策、关检政策等。以制度改革为先导,兼顾局部利益、整体利益、长期利益与短期利益之间的关系,进一步巩固简政放权、优化审批阶段性成效,合理引导、把控政府层面、社会层面及个人层面的投资领域和方向,切实增强政策制度与产业发展之间的良好互动性与黏性,从宏观层面为产业协同配合发展创造优良条件,破除产业升级转型束缚障碍,进而打造以创新驱动转型发展为特质的营商生态。

(三)竞争提升:系统打造产业优势协同平台

中国是社会主义国家,实行以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度,而集中力量办大事是我国制度的显著优势,是我国应对重大风险挑战的强大利器,是我国扭转“不可能”为“可能”的不二法宝。2017年,习近平总书记在中国共产党第十九次全国代表大会指出,中国特色社会主义进入了新时代。在全面建成小康社会之际,我国正向建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国的第二个百年目标奋进。产业结构升级肩负着基于科技、工业、经济、海运等领域强国发展的重任。现阶段,在我国制造业大而不强的局势下,国家发展面临着巨大的国际非常态化竞争压力。追源溯本,要深刻认识、完善并发挥“集中力量办大事”的政治优势及制度优势,统筹集聚多元产业间的优势力量,打造产业核心优势协同平台,形成基础研究、技术研发、成果转化、市场推广等环节互补发展的全产业系统合作链条。通过发挥协同机制下的创新乘积效应,全面形成并提高国家、地域、产业乃至企业间的核心竞争能力,进而快速突破国外核心技术封锁、从容应对国际非市场化竞争行為。

(四)就业保障:预建再就业结构匹配机制

据国家统计局统计,2021年,我国高技术产业投资比2020年增长17.1%,增速高于全部投资12.2个百分点,拉动全部投资增长1.2个百分点⑥,标志着我国产业结构调整正处于持续优化过程中。众所周知,产业结构是指第一产业、第二产业、第三产业在国民经济中的比例。产业升级的本质要求升级主体对产业结构进行改善、对产业要素进行优化、对产业质效进行提升,具体表现为技术水平、管理水平以及产品质量的提高。受此影响,产业升级对既有劳动力市场提出了新的要求与挑战。2021年,全国城镇调查失业率为5.1%,城镇登记失业率为3.96%⑦。其中既包括受宏观经济变化影响的周期性失业,也包括受季节性、技术性及劳动力结构供需差异影响的结构性失业。基于此,在产业升级发展过程中,政府应从宏观层面提前布局,针对现有劳动力市场结构,着重加强既有劳动力素质提升教育,使得劳动力供给与劳动力需求由“一对一”匹配向“一对多”匹配转变,以此增强劳动力个体的技能广度与高度,在以技术进步为标志的产业升级发展过程中提高就业弹性与适应性。

[注 釋]

①

http://www.iprchn.com/Index_NewsContent.aspx?newsId=59872。

② https://finance.sina.com.cn/jjxw/2022-07-16/docimizirav368 3001.shtml。

③ 正如西蒙所言,完全理性是一种难以企及的理想状态,因此,在某种意义上,通常决策者所自认为的完全理性决策行为或许是一种其在自身视域局限下的错误认知,而完全理性预期则是决策者基于特定决策情境的短视行为。

④ http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2020/quanguo/20 2108/t20210831_556365.html。

⑤ http://www.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2020/quanguo/20 2108/t20210831_556364.html。

⑥ https://www.ndrc.gov.cn/fgsj/tjsj/cxhgjscyyx/202203/t2022030 2_1317953_ext.html。

⑦ http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202202/t20220227_1827960.html。

[参考文献]

[1]陈明森,陈爱贞,张文刚.升级预期、决策偏好与产业垂直升级——基于我国制造业上市公司实证分析[J].中国工业经济,2012(2):26-36.

[2]徐鹏,徐向艺.人工智能时代企业管理变革的逻辑与分析框架[J].管理世界,2020(1):122-129.

[3]金碚.中国产业调整和产业升级的新阶段[J].经济管理,1997(4):28-32.

[4]秦放鸣,张宇.知识产权保护与地区制造业升级——基于中介效应和面板分位数模型的实证分析[J].科技进步与对策,2020(13):74-82.

[5]贾康.产业升级的必要条件——企业技术改造与机制转换[J].经济管理,1997(5):22-24.

[6]任志成.习近平关于产业新旧动能转换科学论述的战略性与实践路径[J].南京社会科学,2020(5):7-14.

[7]姜泽华,白艳.产业结构升级的内涵与影响因素分析[J].当代经济研究,2006(10):53-56.

[8]苏雪串.产业结构升级与居民收入分配[J].商业研究,2002(22):78-80.

[9]吴鸽,周晶,雷丽彩.行为决策理论综述[J].南京工业大学学报(社会科学版),2013(3):101-105.

[10]MOSCATI I. How economists came to accept expected utility theory:the case of Samuelson and Savage[J].The journal of economic perspectives,2016,30(2):219-236.

[11]CRISTOFARO M. Herbert Simons bounded rationality:its historical evolution in management and crossfertilizing contribution[J].Journal of management history,2017,23(2):170-190.

[12]FISHBURN P C. Expected utility:an anniversary and a new era[J].Journal of risk and uncertainty,1988,1(3):267-283.

[13]JONES B D. Bounded rationality[J].Annual review of political science,1999,2(1):297-321.

[14]SENT E M. Rationality and bounded rationality:you cant have one without the other[J].The European journal of the history of economic thought,2018,25(6):1370-1386.

[15]AZADEGAN A,WAGNER S M.Industrial upgrading,exploitative innovations and explorative innovations[J].International journal of production economics,2010,130(1):54-65.

[16]周叔莲,王延中.面向21世纪的中国工业发展及对策[J].中国工业经济,1999(2):5-9.

[17]胡春力.我国产业结构的调整与升级[J].管理世界,1999(5):84-92.

[18]贾洪文,张伍涛,盘业哲.科技创新、产业结构升级与经济高质量发展[J].上海经济研究,2021(5):50-60.

[19]孙德升,刘峰,陈志.中国制造业转型升级与新微笑曲线理论[J].科技进步与对策,2017(15):49-54.

[20]RUNGI A,PRETE D D. The Smile Curve at the firm level:where value is added along supply chains[J].Economics letters,2018,164:38-42.

[21]STOLLINGER R. Testing the Smile Curve:functional specialisation and value creation in GVCs[J].Structural change and economic dynamics,2021,56:93-116.

[22]马茹.基于产业微笑曲线解读制造业产业升级发展[J].经济与管理,2015(6):63-66.

[23]闫冰倩,崔晓杨,云昕,等. 商业模式的一个新的分析视角:重构房地产企业“微笑曲线”[J].管理评论,2018(6):265-272.

[24]刘吉成,林湘敏,颜苏莉.光伏产业价值链增值动因及应对策略研究——基于微笑曲线和主成分分析法[J].会计之友,2019(10):32-37.

[25]张爱红.基于微笑曲线的我国文创产品产业链升级研究[J].山东社会科学,2020(4):163-168.

[26]王舒.基于微笑曲线的网上银行竞争优势与发展策略[J].中国市场,2020(36):192,198.

[27]POST J E,MELLIS M. Corporate responsiveness and organizational learning[J].California management review,1978,20(3):57-63.

[28]KARAGOZOGLU N. Managerial perspectives on organizational learning [J].Creativity and innovation management,1996,5(2):123-133.

[29]BEVERIDGE M,GEAR A E,MINKES A L. Organizational learning and strategic decision support[J].The learning organization,1997,4(5):217-227.

[30]SHAW M J. Machine learning methods for intelligent decision support an introduction[J].Decision support systems,1993,10(2):79-83.

[31]邱国栋,王易.“数据-智慧”决策模型:基于大数据的理论构建研究[J].中国软科学,2018(12):17-30.

[32]孔祥维,唐鑫泽,王子明.人工智能决策可解释性的研究综述[J].系统工程理论与实践,2021(2):524-536.

[33]张广胜,杨春荻.人工智能对组织决策的影响、挑战与展望[J].山东社会科学,2020(9):100-105.

[34]孙喜.纵向一体化在中国产业升级中的作用研究[J].科学学研究,2020(11):1954-1965.

[35]卢现祥.生产技术、社会技术与中国产业升级[J].人文杂志,2020(9):15-26.

[36]张国庆,李卉.财税政策影响产业升级的理论机制分析——基于地方政府竞争视角[J].审计与经济研究,2020(6):105-114.

[37]张彦彦.我国地区产业升级动态差异解释及其影响因素分析[J].经济问题探索,2021(5):108-123.

[38]李丹,董琴.日美贸易摩擦下日本产业升级的实现及启示[J].现代日本经济,2019(2):1-12.

[39]陈自芳.论就业、产业升级与资源保护的协调互动机制[J].江汉论坛,2011(2):10-14.

[40]張雅.劳动力匹配视角下我国产业升级困境剖析[J].商业经济研究,2017(10):177-179.

Analysis on the Evolution of Chinese Enterprises Decision

of Embedding into Global Value Chain

Qiu Guodong, Ren Bo

(Management School, Dongbei University of Finance & Economics, Dalian 116025, China)

Abstract: Industrial upgrading is very important to promote the modernization of our industrial system and the construction of modern socialist country. In 1992, Mr. Shi Zhenrong put forward the smile curve theory, which is the concrete manifestation of the division of the world industrial chain, the objective division of the level of industrial added value, the ideological guidance for enterprises to participate in the global competition, and the strategic drive for enterprises to accelerate industrial upgrading and transformation. Existing studies show that industrial upgrading and transformation are closely related to the managers risk preferences and upgrading expectations. In the past, when Chinese enterprises participated in global value chain activities, they often entered the production and processing links, which has the lowest risk coefficient and the highest expectation of industrial upgrading. With the continuous development of enterprises, they gradually realize and admit the urgency and importance of industrial upgrading. Machine learning optimizes the decisionmaking environment of managers with more accurate and comprehensive algorithms, enabling them to avoid uncertainty risks to the greatest extent, which enables them to seek more accurate value growth points at both ends of the smile curve. Their vitality and competitiveness are fully enhanced in the process of industrial upgrading. It is found that, with the support of emerging technologies, the decisionmaking environment of managers changes through the pattern of “exhaustive datasetslight datasetextreme dataset”. The decision criterion evolves from “complete rationalitybounded rationality” to “intelligent rationality”. Further analysis shows that the transition from organizational learning to machine learning, in essence, is the transition of managers from “bounded rational decision maker” to “intelligent rational decision maker” in the value chain decisionmaking process. The final result of the decision will advance from “satisfactory solution” to “relative optimal solution”.

Key words:organizational learning; machine learning; global value chains; industrial upgrading; evolution of decision making

(責任编辑:李 萌)