我与新华书店的故事

李石

我对新华书店醒目的红底白字印象非常深刻。可以说,青少年时代,新华书店是我常去的地方。

我上学那会儿常去长辛店镇上的新华书店,它是长辛店长街上唯一的一座新华书店。在老镇以老建筑为主的五里长街上,它是为数不多的新建筑,显得鹤立鸡群。干净的店面,玻璃书橱一层层、一本本摆放着新书和畅销书。印象最深的是每本书前面都放着一个标签,上面工整写着本书的简介,字迹特别清秀。每位读者透过橱窗都能看清楚每本书的介绍。记得我在那里买的第一本书是《红岩》。

上山下乡时,我被分配到北京郊区长辛店公社的农机厂(按插队知青)学习钳工,我想买本专业书籍提高技术,于是,又想到了新华书店。据别人介绍,东四书店可以买到《钳工技术》这本书。那里是我去过的有关专业科学普及和实用技术方面比较全的新华书店。

技术方面的书籍类别很多,东四书店里也不是都有现货。记得当时,书店的师傅特别好,听说我想买《钳工技术》这本书,就让我填个预订书单,跟我说,等书来了,按我留下的地址,书店会通过邮局发给我一个像明信片似的到货通知书。

从那天起,我就開始等待。那时,北京区域实行分区停电,当我接到《钳工技术》到货通知书那天,碰巧,我插队的那家农机厂白天停电,厂里就让我上了一个夜班,正好第二天白天休息。我赶紧从轮休的哥哥那里借了一张月票,从长辛店坐汽车赶到东四新华书店去取书。当时非常兴奋,至今记得到货通知书上清晰的邮戳。记得当时太困了,上了公交车就打瞌睡,差点坐过了站。来到东四新华书店,交了书款,我记得是一块钱。1960年代末,我一个月的生活费才几块钱,生活条件并不宽裕,我是用节省下的生活费来购买书籍的。后来,回城进工厂,我还是当钳工,因此,那本书伴随了我很多年。

粉碎“四人帮”后,新华书店更成为我常去的地方。那会儿,人们的学习热情高涨,记得北京人民文学出版社出版的四大名著,引起过新华书店排大队销售的壮观景象,而我也是排队中的一员。调到宣武区工作以后,菜市口路南的新华书店便成了我常去的地方。对我来说,经过上山下乡,后来回城,工作上学,我始终都有一个信念:无论一个人身处顺境、还是逆境的时候,书籍能够让我得到力量、获得安慰。因此,新华书店才成为我逛街的首选。人生总会有一些经历,也总会改变一些东西,但不变的依旧是我对新华书店的喜爱,对书的那份执着。在我的记忆中,当时,最全最大的新华书店当数王府井南口路东的王府井新华书店。

1990年代末,我喜欢上了北京的传统文化,开始尝试着撰写有关民俗文化的文字,尤其是1999年我加入了原宣武区作家协会,更是笔耕不辍。

当我的处女作于1999年9月获得北京宣武区区委宣传部等部门授予的,新中国成立五十周年征文三等奖的时候,特别惊喜。

2002年7月,我因为对宣南文化有点着迷,就从王府井新华书店购买了《宣南文化便览》一书,开始了我对宣南文化的追寻之旅。在读完这本书以及其他一些有关宣南文化的史料后,我写下一篇读书心得《让读书改变人生》,在2010年5月获得北京市“倡导全民阅读,创建学习型城市”征文一等奖。没想到的是除了奖状,居然还给了200元指定在王府井新华书店的购书券。命运再一次让我与新华书店结缘。

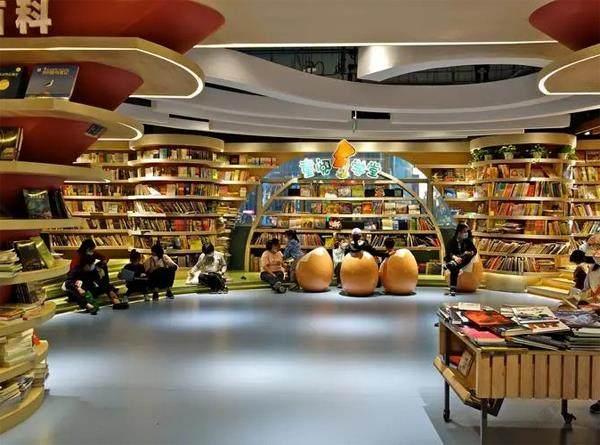

如今,形形色色的电子书籍像潮水般涌来,然而相比于隔着屏幕的网络阅读,我更喜欢散发着油墨清香的纸质书页。有时,遇到新华书店也总想进去看看,或选个角落翻翻关于散文、诗歌、报告文学等作品,沉浸在书籍的墨香中,身心愉悦。