庄子美学视域下山水画创作中的“真”

□ 郑旭辉

王履《华山图册》之一 故宫博物院藏

在庄子的美学中,“真”包含着丰富的艺术理念。庄子的“真”的生成、“贵真”“真人”和“真知”等美学思想在山水画创作的各个阶段(体验、构思和表达)中都具有鲜明的艺术表现,并为画家提供了以自然为主题的体验题材和绘画选材,指明了山水意象的构思脉络,勾勒出了追寻“道境”的艺术理想。可见,庄子美学中的“真”贯穿着画家创作山水画的全过程,对画家的艺术创作具有积极的作用。

自隋唐时期以来,中国历代山水画画家多受庄子美学的影响,如宗炳、荆浩、郭熙、石涛等人。他们的山水画论多有记载与庄子美学中“真”相关的论述,例如“真者,气质俱盛”“制度时因,搜妙创真”等。目前学界对庄子美学中“真”的研究主要集中于文学领域,在绘画艺术方面虽然也有一定的研究成果,但对其在山水画创作中的艺术表现等方面的研究较为稀缺,且研究对象多为人物画而非山水画。

作为中国绘画艺术系统中的重要组成部分,山水画具有不可替代的地位。同时,“真”作为庄子美学乃至中国美学中的核心思想,对绘画艺术的意义非凡,多以美的标准出现于艺术作品中。因此,补充这方面的研究具有一定的意义。

本文将在庄子美学视域下探讨“真”在山水画创作的各个阶段(体验、构思和表达)中的艺术表现和艺术作用。希望这篇文章能对山水画创作、庄子美学等方面的研究有所启示。

一、体验——画家对自然的师法

《庄子·渔父》中写道:“真者,所以受于天也,自然不可易也。”在庄子的美学中,“真”是源于“天”,自然而然的本性,不可改变。即使是圣人,也需要师法天道。“真”来源于“天”,也应该被归类为“天”的范畴。徐复观认为:“庄子所说的天,即是道。”在庄子的心目中,“真”属于“道”的领域,也是“道”的本源属性。因为“道”无形可见,无处可寻地存在于世间。《庄子·齐物论》中将“真”称为“真宰”,即“若有真宰,而特不得其眹。可行已信,而不见其形。”可见,“真”被认为是“道”的精髓。它与“道”的存在形态相似,同样是空灵虚无、不可见,但却无处不在。因此,庄子美学中的“真”被视为由“天”而生,是“道”的根本属性之一。

在山水画创作领域,庄子美学中的“真”虽历经千百年的变迁,但其中不变的是后人对“真”与“道”之间根本关系的认识。多数画家仍然认为“真”是从“天”而来、是“道”的核心存在,为山水画的创作体验提供一定的帮助。唐志契在《绘事微言》中说:“凡画山水者,看真山水,极长学问。便脱时人笔下套子,便无作家俗气。”唐志契主张画家应该以真实的山水为题材和选材,从自然中提高自我对山水画的理解,这样才能使创作的作品摆脱“套子”和“俗气”。这是画家创作山水画的“真境逼”的前提条件,“‘真境逼’就是要运用高超的艺术技巧,将现实景物真实而生动地表现出来。”王履的《华山图册》就是这样的例子。画家在明朝洪武年间攀登华山,亲身见到了大自然的奇妙景色,开始认识到往昔三十年学画过程中的局限性,即过度局限于“纸上谈兵”,缺少自然中的艺术实践。于是,他放弃了以往的绘画“旧习”,着重于以亲身所见的自然景色为题材和选材,通过“意匠就天”的方式创作出了《华山图册》。

事实上,这正是“师法自然”的创作思想。它强调画家应该以自然为师,而不是局限于书本知识和前人传承,鼓励画家亲自体验自然山水,注重个人经验和绘画实践。正如唐志契在《绘事微言》中所说:“画不但法古,当法自然。”而王履在《华山图序》中也提到:“吾师心,心师目,目师华山。”范宽也说过:“与其师人,不若师诸造化。”董其昌也曾说过:“画家以古人为师,已是上乘。进此当以天地为师。”或许有人会问,庄子美学中的“真”与“师造化之道”“眼师华山”“以天地为师”“学自然”等“师法自然”的艺术主张有什么关系呢?在庄子看来,“真”是“道”的内核,“道即自然,自然即道”。画家“师法自然”在一定程度上就是对自然之道的学习,也是师法“道”的内核“真”,即师法“真”。画家在师法“真”时,需要将所见所闻的自然景致绘制为画中山水,自然景致来源于自然,也承载着自然的内核“真”,“真”就在自然景致的承载下融入山水画中。

因此,画家“师法自然”可以视为庄子美学中“真”的思想在山水画创作体验中的转化与实际应用。同时,“真”也为画家创作山水画提供了以自然为主题的体验题材与绘画素材。

二、构思——画家对山水的重构

画家领悟庄子美学中“真”的生成与缘起,并将这种理解运用于他的山水画创作。那么,在山水画构思时,庄子美学中的“真”又具有怎样的艺术表现呢?

《庄子·渔父》中写道:“圣人法天贵真,不拘于俗。”其中,“贵真”指的是尊重自然本真的人生特征,推崇自然朴素、纯真无邪,反对虚伪造作、华而不实。《庄子·渔父》另载:“强哭者虽悲不哀,强怒者虽严不威……真怒未发而威,真亲未笑而和。”在真实与虚伪的对比中,更凸显出自然本真的珍贵。因此,庄子主张在万事万物中“去伪存真”。“真”是与“伪”相对的概念。南唐徐锴对“伪”的解释是:“伪是由人为造成的,不是自然本真的。”因此,庄子所说的“伪”都是违背天道法则、多余有害的,而“真”则是摒弃刻意修饰和过度干预,向“无为”的状态靠拢。因此,庄子的美学主张,万物生灵都应以“贵真”为思维方式来看待万事万物。

此外,《庄子·田子方》中还有一则绘画典故“解衣般礴”,宋元君邀请众多画家前来作画,大部分画家严肃恭敬,受礼站立。但一位后来的画家却悠然自得,不受礼节束缚,自由自在地坐下,脱掉外衣,盘腿而坐,开始构思。他只专注于绘画对象,排除了礼仪法度等外在干扰,心无旁骛地用“贵真”的艺术思维“删拨大要,凝想形物”,即剔除不必要的元素,深入思考绘画的对象,提炼出真正的意象,然后再用笔将其重构,创作出宋元君称赞的“真画”。

由此看来,在庄子美学中,艺术创作者可以通过“贵真”的艺术思维,在构思时排除外在事物的干扰,以感知到审美对象的真实本质,并在脑海中提炼、重构为创作所需的艺术意象。

在北宋时期,画家范宽便运用了这种艺术思维,以“搜妙创真”的方式对现实中的山水景象进行了提炼和重构,最终创作出“气质具盛”的山水意象,与“似”作了明确的区分。荆浩在《笔法记》中也提到:“似者,得其形遗其气;真者,气质俱盛。”如果画家不以“贵真”的艺术思维进行创作,其所作的山水画或许会“失物之真”而类似于死物(张怀《山水纯全集·后序》:“造乎理者,能尽物之妙。昧忽理者,则失物之真”)。范宽构思时的状态在《宣和画谱》中有所记载:“(范宽)览其(终南、太华山)云烟惨淡,风月阴霁难状之景,默与神遇,一寄于笔端之间,则千岩万壑,恍然如行山阴道中。”

范宽《溪山行旅图》台北故宫博物院藏

范宽在北宋时期长期观察终南和太华两山的云烟和气象的变化,感悟自然的规律和真实本质。在他师法自然的基础上,通过“贵真”的艺术思维,把外在的事物排除出来,专注于感知审美对象的真实本质,然后在脑海中提炼出必要的艺术意象,构思出符合他心意的山水意象,最终化为真正的山水画。这样的作品能让观者沉浸其中,感受到真实的情境。这种“贵真”的艺术思维在后世得到了认可与承袭,如郭熙在《林泉高致》中所说:“制度时因,搜妙创真”“搜其妙处,创为真画”。石涛也在《苦瓜和尚画语录》中提到:“夫画者,从于心者也”“画不违其心之用”“我之精神串联远山近水”。因此,后世的画家不仅在现实中观察自然山水,而且在创作时也会运用“贵真”的艺术思维,将外在的物象转化为真正的山水画,使作品更加生动和真实。

三、表达——画家对理想的追寻

在创作山水画时,画家不仅能够运用庄子美学中“贵真”的艺术思维,重构出创作所需的山水意象,最终的艺术表达也不仅仅是为了得到观者的称赞。在庄子美学视域下,画家的艺术表达与《庄子·大宗师》中所提及的“真人”有着一定的联系。在庄子的思想中,“真人”是一种理想的人格化概念,庄子以诸多极具美感的语言形容“真人”,如“能体纯素,谓之真人”“独与天地精神相往来”“古之真人,不逆寡,不雄成,不谟士……登高不栗,入水不濡,入火不热”“不食五谷,吸风饮露”等,可见“真人”是一种自然人生的精神境界,具有无欲无求、不惧死生、忘乎所以、纯任自然的特点。因此,庄子美学主张人生应以“真人”为人生目标,“真知”为体道方式去感悟“天地与我并生,万物与我为一”的“道境”。

在此基础上,画家在创作山水画时,也应该追求真实的艺术表达,通过对自然的深入感悟,达到“默与神遇”,从而将真实的自然与精神境界融入到自己的创作中,创造出富有气质和灵性的山水画作品。

庄子美学中的“真人”是一种理念上的人格化概念,虽然不存在于现实世界中,但是很多画家都在探讨和想象。恽寿平《南田画跋》载:“笔笔有天际真人想,……”他们将“真人”视为艺术表达,表达了对自然山水的感知与体悟,以及对道的向往与追寻。画家们的艺术理念虽然各有不同,但都是基于对自然山水的感知与体悟总结出的艺术心得,目的是追寻自然之道。例如,宗炳的“含道映物”、荆皓的“图真”理论、郭熙的“林泉之志”、石涛的“归于自然”等山水绘画思想,都反映了画家们追寻自然之道的内心追求。此外,一些画家的绘画理论也注重“自然、自发地发挥其感知”于悟道过程中的作用,这也是庄子美学中“真知”的体现,如宗炳的“澄怀观道”与“畅神说”、荆皓“六要”中对“气”与“韵”的感知、郭熙的“三远法”、石涛的“直觉说”等。总之,画家们的艺术表达是对庄子美学中“真人”理念的诠释和追求,同时也是对自然之道的追寻和探索。

因此,画家们创作山水画并非仅仅是为了获得观众的赞赏,他们更渴望通过他们笔下的山水画作为“卧以游之”“澄怀观道”的桥梁,以“真人”为人生目标、“真知”为体道方式来感悟自然之道,达到“天人合一”的“道境”,可以说画家创作山水画的终极艺术理想在此体现。

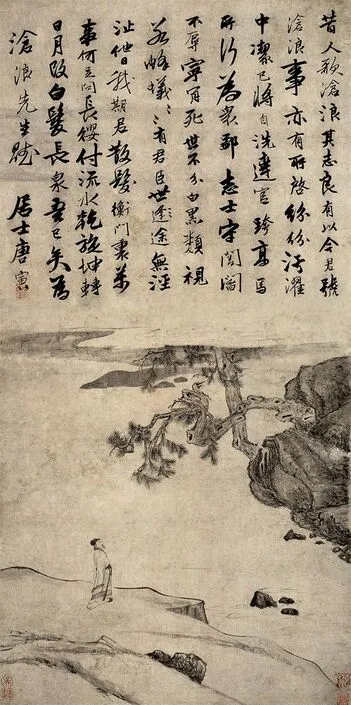

画家的艺术理想在具体的山水画中表现得更为明显,以下是一例详解:唐寅的《松荫高士图》。唐寅,字伯虎,是明代吴门画派中受庄子美学影响较深的画家(他曾以“庄周梦蝶”为题画《梦蝶图》,上面有文徵明、祝允明等人的题诗)。唐寅的这幅画曾被清代秦德藻、沈秉成以及民国时期的庞莱臣等人收藏,画上还有他的亲笔题跋:“昔人歌沧浪,其志良有以。今君号沧浪,事亦有所启。纷纷污濯中,洁己将自洗。达官跨高马,所行为众鄙。志士守闾阎,不辱宁肯死。世不分白黑,类视若蜂蚁。蜂蚁有君臣,世途无泾沚。他日我期君,散发衡门里。万事何足问,长缨付流水。乾旋坤转日月改,白发长泉吾已矣。为沧浪先生赋,居士唐寅。”

唐寅的《松荫高士图》是为他的好友沧浪先生所作。跋文中“纷纷污濯中,洁己将自洗……蜂蚁有君臣,世途无泾沚”说明了画家所处时代的黑暗和险恶,唐寅已经产生背离世俗、远离尘嚣的念头。跋文中的“他日我期君,散发衡门里”中的“衡门”出自《诗经·陈风》:“衡门之下,可以栖迟”,原意为简朴的木屋,后来被引申为“高士”的住所。这表明画家的出世之念不仅仅局限于自己,也是对好友能够舍弃世俗、归隐山林的迫切期望。跋文中的“万事何足问,长缨付流水。乾旋坤转日月改,白发长泉吾已矣”展示了画家向好友展示的出世之后隔绝喧嚣、静谧雅逸的美好隐居生活,更是他看淡是非、忘却生死、潜心向道的真实内心流露。因此,唐寅的这幅画蕴含着较为深厚的“真”的美学理念,表达出画家真实的想法,与庄子美学中的“真人”相契合。二者都具有淡漠人世、无拘无束的处世方式,以及逍遥天地、自然无为的人生态度。

这幅画中所塑造的超凡脱俗的“高士”,正是画家秉承意志塑造而成的。庄子美学中的“真人”虽在现实世界中不存在,画家无法依据其相貌将其描绘出来,但“高士”却是人世间本就存在、可知可感的生命体。《后汉书·逸民列传》中将“高士”解释为:“有人隐居以追求自己的志向,或者曲折回避以保全自己的道德信仰,或者保持冷静以镇定心神,或者避开危险以图求安全,或者远离污浊之物以清除杂念,或者受挫折以激发心情。”这表明,“高士”遵循着与世隔绝、淡泊名利、专心求道的处世原则,这与“真人”的“纯粹之道”是相通的。此外,虽然庄子被后世尊奉为“南华真人”,但在中国文化史上,它更具有代表性的是“高士”。因此,在画家绘画中“高士”成为“真人”的良好“替代品”。

唐寅所绘的这位“高士”,穿着朴素,气质高雅。他深入自然,走到悬崖边,凝视着两棵古松。其中一棵勇挑天地,直入云霄,另一棵随意自由,曲折生长。他仰头望着这两棵古松,似乎被它们破常规、挣脱尘世、自由自在的气魄所感动,陷入沉思之中。周围被层层云雾所笼罩,远处的山峰近似碎石,仅露出山顶,近处的河水流向远方,水天相接,几近一体。除了云、石、松外,他的身边空无一物。云、石、松都是自然创造的,而在庄子的美学中,它们都具有隐逸之意。可以看出,这位“高士”已完全融入了“绝去甜俗”的环境中,不再受到世俗烦扰,全身心地领悟自然之道。这是画家描绘沧浪先生隐逸生活的具体场景,为沧浪先生构建一个远离尘嚣、超越世俗的生活环境,获得胜似“真人”的逍遥自在、自得其乐的美好未来。同时,这也展现了画家个人避世隐居、领悟自然的坚定决心。

唐寅《松荫高士图》

唐寅认为,人生应该在自然山水中静心隐逸,远离世俗的嘈杂,感受自然之妙,领悟自然之道,从而洗净身心的污秽(跋文:“纷纷污濯中,洁己将自洗”)。这样,就不必过多关注世俗琐事(跋文:“万事何足问,长缨付流水”),只需随时间的流逝,自在地离去(跋文:“乾旋坤转日月改,白髮长泉吾已矣”)。然而,从现代的角度来看,唐寅的言论或许过于极端和消极,这与他悲惨的人生经历有关。他的《春山伴路图》上也有类似的消极言论——“横扫天下邪与恶,一泻君子千古恨”。无论如何,唐寅这幅画的艺术表现具有匠心独具的特点,正如学者邓晓东所说:“只有在艺术中追求真实的人,才能使作品升华并且永存,只有通过艺术表达自己人生所思所想的作家,才具有感动人心的力量和魅力。”唐寅用这幅画表达了他追求真实、体悟自然的人生理想,以此向观众传达他对“道境”的追求。

庄子认为人的生命过于短暂,与世界历史和未来相比,人类的存在只是微不足道的。他说:“人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已。”虽然人生短暂,但我们应该快乐地度过每一天,享受生活中的美好,不要浪费这宝贵的时间。即使活得长久,如果不能领悟生命的真谛,那也是无意义的。对于画家而言,创作卓越的作品、追求艺术的高峰、实现艺术的理想,是其生命价值最好的体现和诠释。因此,历代杰出画家都坚持追求山水之乐,领悟“真宰”的真谛,从未放弃山水画的创作。他们以笔下的山水画为媒介,以“真人”为人生目标,以“真知”为体道方式来追寻“道境”。

结语

在庄子美学的视域下,“真”成为贯穿画家山水画创作全过程的艺术理念,并在创作的各个阶段(体验、构思、表达)中具有明显的艺术表现和特定的艺术作用。在体验阶段,自然是画家创作山水画的主题体验题材和绘画素材;在构思阶段,艺术思维以“贵真”为核心,通过提炼审美对象,构建“气质具盛”的山水意象;在表达阶段,艺术主体以“真人”为人生目标,以“真知”为体道方式,感悟自然之道,追求“道境”的艺术理想。因此,庄子美学中的“真”对于艺术主体进行艺术创作、认识现世人生、感悟自然万象等方面具有不可忽视的影响和意义。