多姿多彩的中国玻璃画

玻璃画是一种起源于西方的工艺品类,在明末清初从欧洲传入中国。进入中国后,首先在广州发展起来,后流传于北京、天津、上海等地。其中,广州和天津是中国玻璃画两个重要的创作生产集散地。

在传入中国之初,玻璃画成为达官贵人身份的一种象征,后来随着玻璃的普及,玻璃画逐渐从奢侈品走入寻常百姓家,成为了装点家居、美化生活的装饰品。

广州玻璃画的传入与输出

玻璃画是运用绘画颜料在平板玻璃的反面绘制图画,利用玻璃的透明性在着彩的另一面欣赏的绘画作品,因此也被称为“反向玻璃画”或“玻璃背画”。

还有一种是把镜子背面的水银或锡层刮掉一部分,留出一块清晰镜面用以绘画,称为“玻璃镜画”。由于玻璃镜画一般并未将镜子的锡层全部刮去,而是留出一部分作为画中的镜子,所以当人们站在镜画前照镜子的时候就像置身于画面的场景中,从而达到意想不到的效果。

玻璃画最早出现在意大利,之后逐渐在法国、奥地利、德国等国流行,最初曾是教堂彩色玻璃的分支,后来也用于家居装饰。西方玻璃画在16—18世纪得到细化,达到了艺术的巅峰。

明末清初,随着大航海时代的到来,西方商人和传教士来到中国,他们将玻璃画首先带到了广州。传入广州后,玻璃画绘制技艺得以迅速发展,广州也逐渐成为玻璃画绘制中心,产品远销海外。

在今天,玻璃司空见惯,但在清代,玻璃尤其是全部依赖进口的大块平板玻璃与镜子绝对是奢侈品。据乾隆年间的皇家档案记载,一块长二尺八寸(约0.9米)、宽二尺六寸(约0.8米)的平板玻璃,广东海关就花了十一两银子进口,足够一个普通家庭半年的开销。

由于玻璃画是在玻璃背面作画,要求画师以相反的方向绘制图像,技术难度较大。为了达到正面欣赏的效果,画家必须以反笔作画,上色时也得“反着来”。观众看到的第一层颜色必须最后涂,颜色的层次越丰富,画家面对的挑战就越大。一不小心弄混了,价值不菲的玻璃就毁了。其实,用来作画的平板玻璃并不多,广州画师更多的是在玻璃镜背面作画。

广州玻璃画自18世纪初开始绘制,除了远在京城的皇帝和皇亲国戚,广州画师还有一个客户群体,就是活跃于广州十三行一带的洋商。当年的欧洲商人运来一箱箱平板玻璃与镜子,由广州画师在背面作画后再万里迢迢随船运回欧洲。到18世纪70年代之后,广州玻璃画完全迎合了西方市场,可以直接临摹西方绘画,同时也绘制出大量表现中国风土人情的作品。

为了适应海外市场的需求,广州画师努力学习西洋技法,身处开放口岸的便利使他们有机会接触到西方最新的绘画风尚,法国印象派画家雷诺阿等同时代著名画家都成了他们“看不见的老师”,而他们擅长描绘的本土风情又给画作增添了神秘的东方色彩。

在欧洲的王公贵族和哲学家们都沉迷于对神秘东方的想象的年代,广州画师的作品大受欢迎。这些中西合璧的肖像画、风景画随着一艘艘商船流向海外,将中国的形象带入全球视野。如今,这些画作大多收藏在欧洲各国的博物馆中,成为海上丝路文化交流的有力物证。

天津玻璃画的发展与传承

天津玻璃画是伴随着玻璃在中国的普及而发展起来的。区别于广州等其他地方的玻璃画,天津玻璃画经过几代人的共同努力,在传承中逐渐形成玻璃油画、玻璃蚀刻、玻璃磨刻三种工艺。这三种工艺既可综合使用创作作品,也可以独立运用。

天津南运河周边是天津百业的兴盛之地。借助南运河便利的地理位置,天津成为了中国北方玻璃画生产的重要集散地。

天津玻璃画的制作生产范围大多集中在天津红桥区北马路一带。鼎盛时期,天津的玻璃画作坊有二十几家,其中有在老城户部街专做细活(高档的精细画作)的“奚家”,也有“永源号”“同信和”,还有在万寿宫做普通大路货的“金荣斋”。

“金荣斋”的掌柜叫布金堂,据说最早是画国画出身,其父亲做家具生意。起初家里请人在家具上作画,后来布金堂自己做学徒画起了玻璃画,成为天津玻璃画的第二代传承人。

在天津玻璃画发展最鼎盛的20世纪初,布金堂引进了玻璃蚀刻工艺,“金荣斋”成为天津最早开始做蚀刻玻璃画的作坊。蚀刻工艺也称“电刻”,是用氢氟酸在玻璃上腐蚀出图案的线条,然后冷镀水银打磨留下亮线。

天津庆王府的装饰玻璃就是现存最好的玻璃蚀刻工艺实物。据传,庆王府的蚀刻玻璃画出自国外。其实,同时期天津已經有了蚀刻工艺,可见当时天津的玻璃画工艺已发展到和国外同水准了。

张辅是天津玻璃画的第三代传承人,出生于1921年。1937年,张辅从河北衡水来到天津,在天津最大的玻璃画作坊“金荣斋”当学徒,经过三年多的学习,出师后开始“耍手艺”挣钱养家。1942年,张辅在天津西北角开设了“元兴号”玻璃画作坊,后来公私合营并入了天津市工艺美术公司制镜二厂。

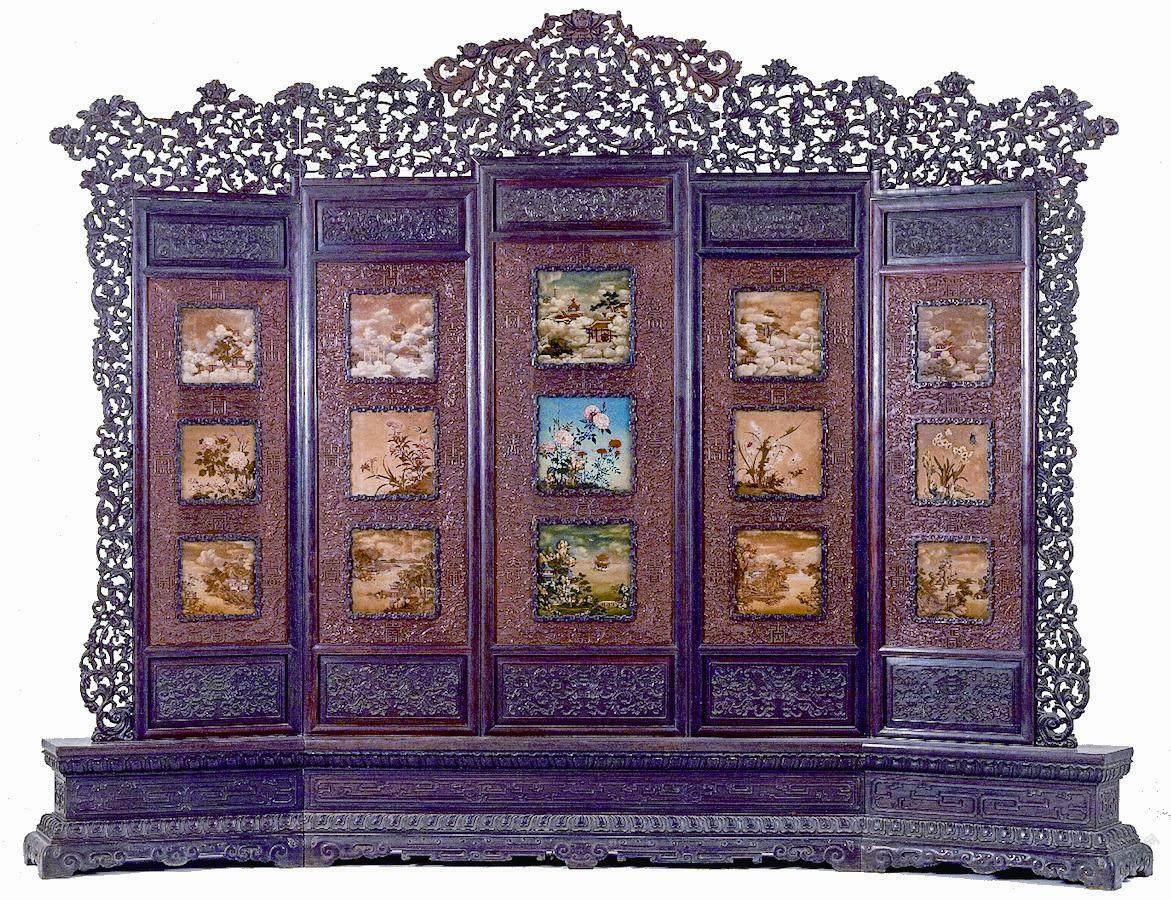

张辅当学徒时,画过宫灯和轿子,一个宫灯上有60多块玻璃,每块玻璃画一幅图,一个宫灯可以画出一部《红楼梦》。轿子的门和窗上也有玻璃画,题材多是民间故事。从宫灯到轿子,从围屏到炕柜,从六扇屏到靠山镜,自19世纪末到20世纪80年代的近百年里,天津玻璃画依靠南运河便捷的交通,形成了广阔的销售市场。

天津玻璃画的磨刻工艺出现得比较晚,但很快就融进了制镜行业,成为装饰镜面的一种常用技法,主要是利用磨轮在玻璃上打磨出图案,在许多出口的架镜和家居立柜的镜面上经常可以看到磨刻工艺。20世纪70年代,天津从事玻璃磨刻的人员最多,技术力量也最强,出现了许多玻璃磨刻人才。

天津玻璃画的起步高、规模大、水平高、品种齐全、手艺人多,在发展之初就和实用美术结合到一起,使它在很长一段时间内保持着旺盛的生命力。

从清末到民国,再到20世纪八九十年代,玻璃画一直在天津的民间美术领域占据着非常重要的位置。由于玻璃易损,天津保存下来的玻璃画精品不多,且主要是玻璃油画,蚀刻作品很少见,精品尤为珍贵。

如今,随着国家对非遗的重视,众多老手艺人复又拾起了玻璃画这项传统制作技艺,让它向着时髦的手作产品方向发展,天津红桥区的张春林(张辅之子)便是其中的代表性人物。2017年,天津玻璃画染磨技艺入选为天津市非物质文化遗产代表性项目。