药学干预对喹诺酮类抗菌药物临床合理用药的价值分析

孙科

喹诺酮类药物作为临床最为常见的抗菌类药物,主要通过将细菌DNA视为靶点等方法有效抑制细菌DNA旋转酶促使其DNA产生不可逆转损伤,具有良好的抑菌灭菌效果,以达到治疗疾病的目标。喹诺酮类抗菌药物是人工制作合成的抗菌类药物,其用药流程相对简单,具有抗菌谱广及交叉耐药性少等鲜明特点,被广泛应用于治疗各种疾病。即便喹诺酮类抗菌药物的药效明显,但是存在耐药性及肝脏损害等潜在风险,特别是抗菌药物滥用的背景下,其问题日趋突出明显[1,2]。同时,有研究资料显示,喹诺酮类抗菌药物与其他抗菌药物同时服用不易引发交叉耐药的问题,极大程度上扩大其临床应用范围,而用药期间患者个人用药行为不当也存在影响治疗效果的可能性,甚至增加耐药风险[3,4]。此外,喹诺酮类抗菌药物使用不合理存在影响消化系统及中枢神经系统的可能性,严重者损害肝脏及肾脏,直接影响患者机体健康。如何保证喹诺酮类抗菌药物的治疗效果,消除药物耐药性的产生风险,降低其耐药发生率,得到越来越多从业人员的关注及重视。本次主要分析评价药学干预方法在其中的使用效果,具体如下。

1 材料与方法

1.1 一般材料 选取2018年1~12月在本院未开展药学干预的2000张喹诺酮类抗菌药物处方作为对照组,其中,512张为诺氟沙星、648张为伊诺沙星、327张为加替沙星、287张为左氧氟沙星及226张为洛美沙星;另选取2019年1~12月在本院开展药学干预的2000张喹诺酮类抗菌药物处方作为观察组,其中,513张为诺氟沙星、647张为伊诺沙星、326张为加替沙星、288张为左氧氟沙星及226张为洛美沙星。两组药物处方占比比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组未开展药学干预,根据《药品说明书》及《处方管理方法》等行业规定,评估2000张喹诺酮类抗菌药物处方的合理性,详细记录处方书写及药物使用的基本状况,便于快速筛选出不合格的药方,总结问题产生原因。观察组在对照组基础开展药学干预:①药剂师必须加大对于药方查验环节的重视程度,做好日常查房工作,实时监测病房内用药情况,针对不合理用药的患者则仔细记录其床号、科室、主治医师及诊断结果等信息,及时转交给主治医师,签署相应的干预意见,及时帮助患者改善错误用药行为。②医务人员必须结合患者的个人情况,列出口服后需要重点监测的药物类型,特别是部分存在禁忌证的药物,仔细观察患者用药后表现,侧重于干预患者的用药时间、药物配伍、用药顺序及药物使用速度,尽量保留自身干预意见,总结干预结果及干预经验。③药剂师每隔30 d巡视病房内用药情况,通过抽查各个科室患者病历的方法,及时发现是否存在药物使用不合理的问题,并且广泛参与各个科室会诊工作,评估患者所使用处方的合理性及安全性,记录患者是否存在喹诺酮类抗菌药物使用不当的问题,将其视为考核医疗质量的指标,便于采取相应的奖惩措施。④医院内所有主治医师开具处方期间遵循相应的书写格式,尤其是药物用法一栏中,必须明确标注药物的使用剂量及使用时间,详细书写药物的具体用法,例如:口服或注射等,确保患者了解药物的使用次数及用药位置,并且药物使用剂量不得脱离药典规定的标准要求,保持字迹整洁,再交由药剂师审核确认签名。⑤医院可定期或不定期组织西药处方药物理论知识讲座,结合患者具体情况调整实际用药剂量,以明确药物配伍证及禁忌证为前提条件,消除影响配伍合理性的风险因素,尽量简化药物配伍使用量,并且综合考虑药物药效,控制配伍药物类型,以达到最少药物取得最佳药效的目标。⑥持续优化医疗机构现有的抗菌药物处方评估机制及临床用药管理准则,明确要求所有临床主治医师立足于细菌培养结果及药敏试验结果,合理适当调整临床用药方案,通过组织用药宣教等方法帮助患者及其家属纠正原本错误的认知,向患者及其家属提供药学咨询服务,进一步改进药学服务质量。

1.3 观察指标及判定标准 对比两组处方不合格情况、药物使用频率及药物利用指数。分别统计两组处方不合格情况,包括药物用量不当、药物用法不当、联合用药不合理、超适应证用药及禁忌证用药等;并计算两组的药物使用频率及药物利用指数[5,6]。其中,药物使用频率=药物使用总量/每日限定用量,使用频率越高代表该类药物使用越广泛;药物利用指数=药物使用频率/用药总天数,通过药物利用指数可以对是否出现药物滥用情况进行判断,即:药物利用指数>1,代表存在药物滥用情况。

1.4 统计学方法 采用SPSS23.0统计学软件对数据进行处理。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

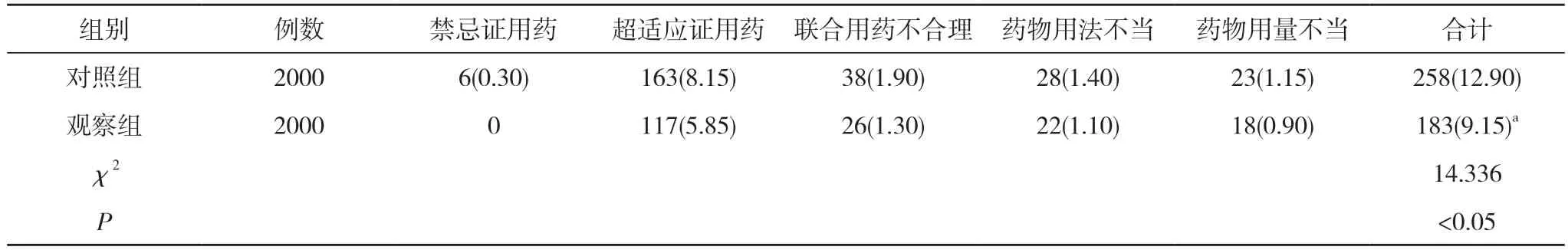

2.1 两组处方不合格情况对比 观察组处方不合格率9.15%低于对照组的12.90%,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组处方不合格情况对比[张(%)]

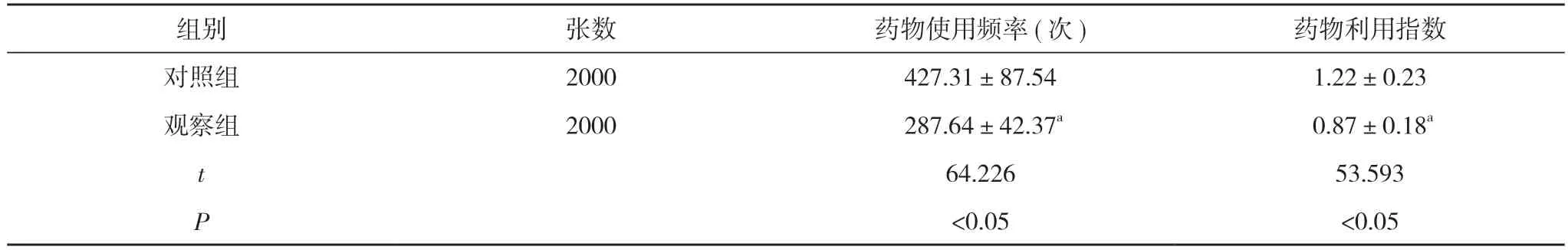

2.2 两组处方药物使用频率及药物利用指数对比 对照组药物使用频率为(427.31±87.54)次、药物利用指数为(1.22±0.23);观察组药物使用频率为(287.64± 42.37)次、药物利用指数为(0.87±0.18)。观察组患者的药物利用指数、药物使用频率均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组处方药物使用频率及药物利用指数对比()

表2 两组处方药物使用频率及药物利用指数对比()

注:与对照组对比,aP<0.05

3 讨论

喹诺酮类抗菌药物是临床最为常见的抗生素,适用于治疗细菌感染性疾病,其药物类型相对丰富多样,例如:诺氟沙星、加替沙星、伊诺沙星、左氧氟沙星及洛美沙星等,并且其药物作用靶点均为细菌核酸DNA,主要通过合成及复制细菌DNA等方法抑制细菌繁殖,具有杀菌抑菌的药效作用。由此可见,喹诺酮类抗菌药物与其他类型抗菌药物的药理作用存在着明显的差异,说明喹诺酮类抗菌药物难以与其他药物产生交叉耐药性,能治疗其他抗菌药物产生耐药菌株的细菌感染性疾病,其抑菌抗菌效果令人满意。虽然喹诺酮类抗菌药物的药效鲜明,得到临床认可,逐渐成为临床治疗领域应用最为广泛的抗菌类药物,但是其使用期间,仍存在出现不合理用药问题的可能性,严重削弱喹诺酮类药物的药效作用[7,8]。

本次研究旨在评估喹诺酮类抗菌药物的用药情况,将2018年1月~2019年12月所收录的4000张喹诺酮类抗菌药物处方作为研究对象,其研究结果提示喹诺酮类抗菌药物不合理应用的现状相对严峻,例如:禁忌证用药、超适应证用药及联合用药不合理等,极大程度上增加临床用药风险。因此在实际工作的过程中,相关医务人员必须结合喹诺酮类抗菌药物使用不合理的基本情况,制定切实可行的药学干预方案,贯彻落实其实施细则,尤其是临床医师开具处方期间,仔细标注药物的使用剂量及使用方法,严格把握药物配伍比例,列出各种类型药物的适应证及禁忌证[9,10]。同时,药剂人员主动配合医务人员各项工作,向患者提供最为科学合理的药学服务,以达到持续优化喹诺酮类抗菌药物用药方案的目标,大大提高药物治疗效果。

同时,喹诺酮类抗菌药物具有吸收性好、抗菌谱广及半衰期长等鲜明特点,阻碍细菌核酸正常合成发挥其抑菌抗菌的效果,并且不存在其他类型抗菌药物交叉耐药性,促使其被应用于治疗生殖系统、泌尿系统、消化系统及骨骼等多系统感染性疾病的领域[11,12]。此外,由于近几年来临床治疗中抗菌药物应用渐渐广泛,不合理用药现象日趋普遍,喹诺酮类抗菌药物不合理使用问题的发生率明显升高。为了保证喹诺酮类抗菌药物的使用合理性,降低细菌耐药及用药不良反应的发生率,相关医务人员必须积极引进系统性处方评估系统,便于及时发现处方缺陷,提出有针对性的用药干预措施,调整总体用药剂量。

综上所述,喹诺酮类抗菌药物实行药学干预的效果显著,能明显降低药物应用不合理的发生率,提升药物利用率。因此,值得在临床领域中使用及推广。