北京龙泉孤儿院历史沿革探析

梁 家 振

(河南大学 历史文化学院,河南 开封 475001)

清末民国时期,北京善士怜悯贫困儿童流离失所、孤苦无依,便主动担负起救助孤儿的社会责任,因此诸多官办或私立慈幼机构得以创办。北京各大慈幼机构的创办原因和背景各有不同,北京贫儿院创立的初衷是为收养辛亥革命的烈士遗孤,香山慈幼院成立的动因是顺直水灾后产生了大量孤儿,龙泉孤儿院的创办缘于清末庙产兴学风潮。政府的倡导、绅商的支持和佛教僧人的慈悲为怀,共同推动了龙泉孤儿院的成立,其创办宗旨在于“收养无父无母孤儿,施以相当工艺、教育,使长大后得有自立能力”[1]87。此外,北京还有1932年由五台山普济佛教会于西直门外万寿寺创办的育幼院、1934年由中国红十字会北平女界分会创办的昭慧托儿所,以及海会寺贫儿院等慈幼机构。龙泉孤儿院是北京慈幼机构的典范,在民国时期的北京社会颇享盛誉,然而学界专门探讨龙泉孤儿院的论著却仅有寥寥数篇(1)相关研究有阳珺《20 世纪初期佛教慈善的个案研究:以北平龙泉孤儿院为例》,载《科学经济社会》2015年第1期;梁家振《节庆与游艺:北京龙泉孤儿院慈善义演文化特质》,载《社会史研究》2022年第2期;刘荣臻《故都济困:北京社会救助研究(1928—1937)》,社会科学文献出版社2016年版,第143-146页;明成满《民国时期佛教慈善公益研究》,安徽大学出版社2018年版,第152-163页等。。本文拟按照时间线索,以历任院长的更替为标志,大致将该院发展过程划分为初创期、动荡期、恢复期、发展期四个阶段,全面梳理龙泉孤儿院的历史沿革,以图呈现民国时期慈幼机构的生存样态。

一、院务肇建:1908—1919年道兴创办时期

北京龙泉孤儿院的前身是龙泉寺住持心学与其徒弟道兴两位高僧于1906年4月20日所创办的僧俗学校,或称初级小学堂。最初,该院仅收容两名孤儿,其一为7岁的阎世新,其二为“在旗孤儿名续光”[1]1。师徒二人因感慨时局动荡,失去家庭的孤儿流离失所,“方其幼弱之时,露寝戴月,与村里人乞食求怜,即不死于雨雪冰霜之侵,便难逃乎冻馁而亡”[2],便萌生了开设孤儿院的念头,“不但于地方有裨,亦吾佛慈悲真旨”[1]1。然而,办理孤儿院需要大量的经费,他们又不禁忧虑,“此事关系甚大,用款浩繁,非绵薄所能担承”[1]1,开设孤儿院一事只得暂时作罢。光绪三十二年(1906),正值学部奏定劝学所章程通行全国,政府大力提倡小学教育。1907年初夏,学部官员乔懋萱到此散步,见到两个孤儿,认为“恤孤乃先王盛典,当今要务”[1]1,并表示如果要开办孤儿院,必定大力支持。至此,心学与道兴二人才下定决心开办孤儿院。后来在京师商务总会会董冯润田、袁保三、丁少山以及北京地方绅商王子真和方伯根等人的支持下,龙泉孤儿院终于在1908年8月正式创办,“造就孤儿成人,皆出于诸善士热心助捐之赐,亦为发起诸君筹划之精详”[3]。

龙泉孤儿院最初创设之时,仅有职员一人和教员两人(姓名不详)[4],据推断,早期龙泉孤儿院的负责人及职员应当包括龙泉寺僧人心学、道兴、张古峰以及赞助者程启元和王子真等人。程启元是琉璃厂赏奇斋的古董商人,热心慈善事业,是龙泉孤儿院的主要出资赞助人。王子真也是龙泉孤儿院的重要创办者,他善于讲演,其身份既是地方绅商又是佛教居士。据载,“王子真是早年就投身于管理孤儿院的两个佛教徒之一”[5],曾一度代为管理孤儿院院内事务。1912年,程启元和张古峰跟随道兴和尚一同到上海募款,在此期间,“所有孤儿院一切事宜,全体交与王子真君管理”[6]。道兴去世后,其徒弟张古峰继续协助心学管理院务,并且担任了副院长的职务。可见,早期孤儿院内的职员多是龙泉寺僧人或居士身份,分别负责院务管理和教学工作。此外,醉郭先生郭瑞也是龙泉孤儿院的早期执教者之一。据载,龙泉孤儿院曾聘请“郭瑞(即葬在陶然亭后之醉郭先生)为汉文教师”[7],他在龙泉孤儿院的执教时间并不长,当在1908—1914年间,1914年春便在该院逝世。

至1912年,龙泉孤儿院已初具规模,“筑有讲堂、宿舍、接待室、习艺所、保姆室、沐浴堂共百五十余间,收养孤儿多至二百名”,并且根据学生资质,分设了学校与工厂两种教养方式,“院内学堂分为甲、乙、丙、丁四班,久著成效,工艺如织布、缝纫、皮革、印刷等科,所出之货,社会争购,具见该院办理完善,教养有方”[8]。龙泉孤儿院对不同情况的儿童加以精细划分,根据其年龄、资质、身体素质等因素,决定儿童读书学习还是从事工艺学习,可谓是因材施教。天资聪颖的儿童被送去学堂读书,资禀愚钝的儿童则被送至工厂学习谋生技能。被分送至工厂的儿童,虽已经学习工艺,但是其体质和智识往往并没有发展完全,所以仅按照半工半读的方式,待其体质和智识都发展充分后,方让他们完全从事工厂工作。

儿童是民族的未来和国家的希望,失去庇护的孤儿成为社会上最需要救助的弱势群体。这些孤苦无依的儿童若是放任其流落于社会底层,无所依靠,多半会流落街头,沦为乞丐。他们往往得不到良好的教育,没有谋生的技能,又没有受到知识道德的熏陶,甚至成年后不得已铤而走险沦为匪盗,反而会危害社会,扰乱社会安宁,引起社会动荡,阻碍国家发展。近代以来,“开民识,启民智”成为时代的要求,特别是进入20世纪以后,伴随着清末新政,时人提倡“废科举,办学堂”,视教育为强国兴邦重要途径,“欲富国者,必首在富民,欲富民者,必首先兴教,惟富而教之义也。今中国几无不贫者,能尽富而教之哉,故不得不以孤儿为入手之办法也”[9]。正是在这种“富国”“富民”“兴教”理念的浸染下,收养与教育孤儿成为龙泉孤儿院的两大任务,“养”和“教”具有同等重要的位置,互为统属,不可或缺,二者共同构成了近代新型慈幼机构的重要特征。在儿童教育中又分为文化知识教育和专业技能教育,该院针对不同情况的儿童,分别予以教育和工艺技能培训,这也是塑造中国近代知识型公民的一大要求。由于龙泉孤儿院最初备案名称为“初级小学堂”,因此孤儿院同时具备了学校的性质,这一点明显区别于清代的育婴堂,可谓教养兼施。院内开设有国语、作文、写字、书信、常识、卫生、三民主义、革命史、地理、算术、社会、园艺、艺术、唱歌、体操、劳作等课程,分别培养儿童的“德、智、体、美”,促进其身心全面发展。

龙泉孤儿院收养孤儿的年龄大多数集中在7岁至13岁之间,14岁以后的孤儿人数占比开始逐渐减少。清末民国时期,政府先后颁布了《壬子学制》《癸卯学制》和《壬戌学制》,小学教育的学制先后有七年制和六年制,分为初小与高小,其中一至四年级长期被定为初小,按照当时的学制计算,7岁至13岁正是先后入学读小学的年龄,也正是龙泉孤儿院开设小学教育的学龄阶段。由此可见,以龙泉孤儿院为代表的近代慈幼机构,从收养孤儿年龄和教育方式上都区别于明清时期的育婴堂,如清康熙年间成立的河北救济院育婴所,收容五岁以下的婴儿[10],民国六年成立的北京育婴堂,所收容婴儿年龄皆在3岁以下。龙泉孤儿院的组织者正是希望收养孤儿施之以初级小学教育,使其做一个有知识的社会公民。

据1927年龙泉孤儿院编印的纪念册统计,该院共送往北大1名、北师4名、附中16名、高小34名,成绩斐然。学生毕业出院后,凭借其文化知识或工艺技术服务于社会。根据统计,学成出院的孤儿,其占比服务教育界者1/10,进入工厂的孤儿人数最多,约占比4/10[11]。由此可见,从龙泉孤儿院中走出的孤儿,他们长大之后分别进入社会各个行业,这正是孤儿院对孤儿进行工艺技能培训的结果。

1919年4月13日上午10点30分(即农历三月十三日巳时),道兴和尚积劳辞世,“道公院长西逝,每忆院中之艰苦,恒虑继起之无人,如履虎尾,若涉春冰,幸心学老人出而主持一切,始风随帆转,俾危为安”[12]。道兴和尚与其师父心学一同创办龙泉孤儿院,又担任院长长达十年,为龙泉孤儿院奠定了坚实的基础,“该院教养并进,有完全独立之精神,即如一面讲授科学、佛学,又一面设立印刷、染织、缝纫各科,以为谋生之具”[13]。救助了近千名孤儿,可谓功德无量。道兴去世时,据载,“道公创办孤儿院积今十有二年,其功能德行,彰彰具在……于京津一隅,又为有数人材,于中国海内,不愧兴作巨子”[14]。可见道兴受到的敬重和在社会上享有的威望。

二、遭遇挫折:1919—1922年心学主持时期

1919—1922年,院务由院长心学主持,心学是道兴的师父,在龙泉孤儿院创办之初做出了巨大的贡献。但是毕竟心学和尚已是年近古稀的老人,心力不济,另外选定了老成练达的喜峰和尚任职副院长、成安和尚任职总务主任。但是管理院务的实际权力却由外来和尚觉先把持,这给龙泉孤儿院带来前所未有的危机。据《晨报》所载,觉先和尚有三项罪责。其一为虐待儿童,违背了孤儿院的旨志,“前因虐待孤儿,几酿风潮,刻虽平息,而精神上已不如前”。其二为私自烧磁,引起大火,“该院经费,本有余裕,道兴死后,尚存五千余元,后因觉先位置,私人在院内烧磁,全化乌有”[15],给孤儿院造成了重大财产损失。其三为把持院务,使该院的经费一度拮据,致使此时期龙泉孤儿院经费支绌,“财政困难,已达极点,且从前叠移债务,尚未还清,亏累的程度一天高似一天”[16],已经到了难以维系院务和日常开支的境地。

图1 龙泉孤儿院历年收养孤儿数额(2)此图据《北平龙泉孤儿院关于扩建院址及举行游艺会等问题给社会局的呈文》,北京市档案馆藏,档案号:J004-001-00201编制。

此时期经费紧张的另一原因,是孤儿人数激增。据上图可知,1908—1922年,孤儿院收养孤儿人数逐年上升,但是1922年却陡然下降,这与该院的这场大火以及经费紧张关系甚大。龙泉孤儿院最初计划收养孤儿的定额仅为60名,因此,1908年,龙泉寺在其南侧建立房屋四十余间,作为开办龙泉孤儿院的院址。孰料,开办还不到一年,收养孤儿的数量就超额至76名,随后每年都增加数十名孤儿。孤儿院渐渐人满为患,显得狭小起来。宣统二年(1910),院中孤儿数量竟然达到146名,龙泉寺便再次捐出了寺东园地,共计27亩,作为改建新院址。1911年,新院址落成,龙泉孤儿院的收容量大大增加,孤儿人数也随之不断增加。到1915年,孤儿数量增加至219名,“亦即本院开办以来孤儿最多之时也”[11],几乎达到了孤儿院能够收养人数的峰值。这时,院长道兴又将孤儿院增建了40余间房屋,作为织布科,以为扩充工科的需要[17]。正是有了心学、道兴等僧人的努力和北京诸大善士的支持和赞助,龙泉孤儿院已具有相当之规模,收养孤儿达到200名左右。此后几年内,龙泉孤儿院收养孤儿数量趋于稳定,基本在220人上下波动。但是自1922年始,由于孤儿院突发大火,烧去了20余间房屋以及饭厅11间[18],加之历年负债,经费不支,故在数年内,孤儿人数不断下降,至1931年仅剩118名。1934年后,孤儿人数逐渐定额为120人。

总体而言,心学为救助北京幼孤,参与筹划和创设龙泉孤儿院,并且慨然捐出27亩寺产,又历年主持院务,是办院初期不可或缺的奠基者之一。只是在道兴去世后,心学因年事已高,独木难支,致使院务遭遇挫折。

三、经费开源:1922—1931年明净接任时期

不久后,心学和尚去世,1922年12月5日(农历十月十七日)善于经营的明净继任院长。明净为人极其精明能干,管理院务尤为妥善,更为重要的是,他能够积极开拓经费渠道,拯救孤儿院于危难。明净别字逸梅,曾经担任南方佛教会副会长,同时,明净因乡缘关系与时任大总统的黎元洪等湖北政要相互熟识,当时如龙泉寺、广济寺、法源寺等北京寺庙都由南方僧人担任住持[19]。明净接任后,面对经济拮据、负债累累的困局,终日焦灼,困扰不堪。他一方面向财政部、警察厅等政府部门请求拨款援助,在去信中“历述该院绝粮之苦况,请求博施捐款,筹募善资,以救数百孤儿之眉急”[7];另一方面,也在竭力拓宽慈善经费的来源。

1922年底,龙泉孤儿院“因经费不足,对于教育及抚养种种设施,极感困难”[20]。为保证院务正常运行,该院在中央公园举办了首场游艺会用以筹措经费。当时,鉴于有“不良分子”及“假公济私者”冒借慈善义演的名义筹款敛财,政府严格管控诸如游艺会和演剧筹款等慈善义演活动。1922年9月,有另一北京寺庙主事向警察厅呈请“在湖广会馆演唱夜戏两日,所得票资悉作修庙之用”,即被婉言驳回,警察厅称“查该庙系属私庙,该僧有志于兴修,尽可募化施主,随缘乐助”,同时表达了对于“演剧筹款,迹近敛财,恐招物议”的担忧[21]。针对各类学校申请举办游艺会的情况,京师警察厅“为预防流弊”,颁布了“取缔各学校举行游艺会暨演剧筹款办法四条”[22]。警察厅和学务局共同制定了较为严格的游艺会审定程序,包含开办游艺会的缘由、拟演剧目和游艺目次,以及所售票券价格和数目等内容。龙泉孤儿院能够在森严的政府管控中通过审查,顺利举办游艺会,既离不开孤儿院同仁的努力争取,也取决于该院恤孤的慈善宗旨。

正如前文所述,1922年院中失火,导致1922—1923年龙泉孤儿院经费异常紧张,1923年5月,院长及董事会决定再次以游艺会的方式筹集善款。院长明净详细函报了“开会时日、游艺目次、入场券数及价目,并抽彩办法”等内容,在呈请举行游艺会的信函中谈道“敝校纯系本院收养孤儿慈善机关,半工半读,与他专门学校不同”,并声言“未奉到训令之先,已经董事会商妥在本院筹办游艺会一次,业经呈报警察厅备案矣”[22]。最终在院长和其他善士的极力争取下,游艺会得以在5月12至14日顺利举办。每日自下午1时到6时在龙泉孤儿院内开办,其表演内容精彩,有新剧、魔术、跳舞、钢琴、音乐、双狮、昆曲、武术、杂耍、花坛、开路、五虎棍、秧歌、杠子、车会等娱乐活动。规模庞大,每日可以售出五千张入场券,且门票价格极为便宜,每张两角,“由于义演本身所具有的社会性,使得社会各阶层都能够广泛参与义演活动”[23]。这样的游艺会筹款方式,“既可以助善又可以消遣,并且还有彩品当作纪念,一举两得,想各界诸大善士当亦乐为也”[24]。自此之后,在龙泉孤儿院同仁的推动下,每年各开办一次游艺会与纪念会,渐渐成为惯例被固定下来。

从1922—1931年,明净在任时期,有近十年之久,伴随着政权变迁,龙泉孤儿院乃至整个北京的时局都经历了巨大变化。1922年明净就任,便是受命于危难之间。1922—1928年间军阀混战,北京政权也多次更迭,此时的民间慈善机构可谓在夹缝中求生存。1928年后,南京国民政府执政,国都南迁,北京更是物价飞涨、百业凋零。然而,虽遇此困局,明净却屡屡向政府申请补助经费,并多方开拓资金来源,始终极力维持院务,可谓殚精竭虑。1931年1月20日,明净因病去世,其徒弟百川继任,成为龙泉寺住持,兼任龙泉孤儿院院长。

四、制度完备:1931—1949年百川继任时期

1931年2月1日,龙泉孤儿院召开了一场规模盛大的就职典礼,迎来了该院的新院长——百川,他也成为该院的最后一任院长。百川与明净同为湖北襄阳人,时年43岁,百川毕业于湖北华严佛学院,受过良好的教育。

20世纪20至30年代,无论是中国还是世界,都普遍开始关注儿童身心健康问题,大力推动慈幼事业的发展。1921年7月21日,各国派代表前往布鲁塞尔组织国际儿童幸福促进会,旨在保护儿童权利和保障儿童幸福。1925年,在瑞士的日内瓦共有54个国家签署了《日内瓦保障儿童宣言》,提倡设置儿童节,各国纷纷设立。1931年,以孔祥熙为代表的中华慈幼协会呈请政府,提出了每年四月四日举行“儿童节”的议案,并得到了政府批准。议案规定在每年4月4日儿童节到来之际,全国各地举办儿童节,并举办维护儿童权利的演讲,以期引起民众注意,“使人人有慈幼观念,人人负慈幼责任,并可使儿童自知所处之地位,庶扩大慈幼范围,树强国强种之基”[25]。由此,在全社会范围掀起了对于儿童问题和慈幼事业的关注。社会关注度的增加、政府机构的介入和管理的规范,使得慈幼机构即使处于时局动荡、百业凋零的恶劣环境中,依然能够受到社会各界的资助。政府的介入体现在社会局的成立。作为专门机构,社会局开始调查慈幼机构的具体运行状况和儿童教养成绩。政府对慈幼机构的规范化管理,从各慈幼机构的院务章程中便可管窥一斑。从1934年的报告书中可以发现,龙泉孤儿院院务管理体系不断规范化和制度化。

龙泉孤儿院的组织架构日益完善,其组织系统由正副院长、董事会和赞助会三个部分构成,三者并立而存在。其中董事会负责经费的决算审查,赞助会负责赞助经费和监察院务,真正管理孤儿院事务的是正副院长,其下设的教务股、总务股和职业股,分别负责孤儿院各项教育和杂务。

院内设有院长及副院长各一人,二人共同负责具体院务,其中院长一般是由董事会商议并推荐龙泉寺住持而产生,任职前还需获得政府审批备案。而副院长则是由正院长推荐担任,有时并不专门设置副院长,而是由总务主任兼任。院长担负着数百名孤儿的饮食起居等生活问题,可谓责任重大。院长之下,分别设有总务股负责院产物资事宜、教务股负责儿童教育事宜和职业股负责技艺训练事宜。

院内设有董事会,但并非常设机关,其会议分为常年会、临时会两种,商讨和议决重大事宜。京师总商会、北京市商会的历任会长袁鉴、冯麟霈、王文典和邹泉荪都曾先后担任过名誉院长或董事长,其身份皆为北京绅商会董,影响力较大。董事会在每年开常年会时,由董事会成员和院长,提出审议下列内容:前年度之院务概况书、前年之收支决算表、前年度之财产目录、次年度之预算案,有关前年院务概况、收支账目等内容制成表册。大会表决后交由院长,连同本届议案汇印成册,在纪念会上分发给各大善士以留作纪念和征信之用。临时会则是遇有特别事故时,由院长或者经过五位以上董事成员提议才能召开,若召集临时董事会,一般会公开发布通知书,说明召开的相关事实及理由。

龙泉孤儿院1934年制定的院务章程,对于孤儿的入院流程制定了更为具体的规则和要求,孤儿需要符合下列条件之一,方可入院:其一为无父或兼无母;其二为其亲属确无抚养能力;其三为年在6岁以上12岁以下;其四为身无恶疾。即年龄在6至12岁,且身体健康的贫苦儿童,在得到保证人的推荐后,填写保证书即可入院。保证人以警察厅和区署、县署为代表的地方政府为主,同时也有以孤儿院董事为代表的地方善士。孤儿一旦入院,便要遵守孤儿院严格的管理制度,一旦入院之后,孤儿的任何亲属以及其他关系人都无权将其领回,只有保证人才能将其领出。孤儿入院之后,即使亲友也不得随意探望,固定每月初二方可允许孤儿的亲属至院探望,见面时间不得超过两小时,且不允许带出院外游玩。直到儿童年满18岁,长大成人后,才可以由原保证人领出孤儿院,自谋生路。

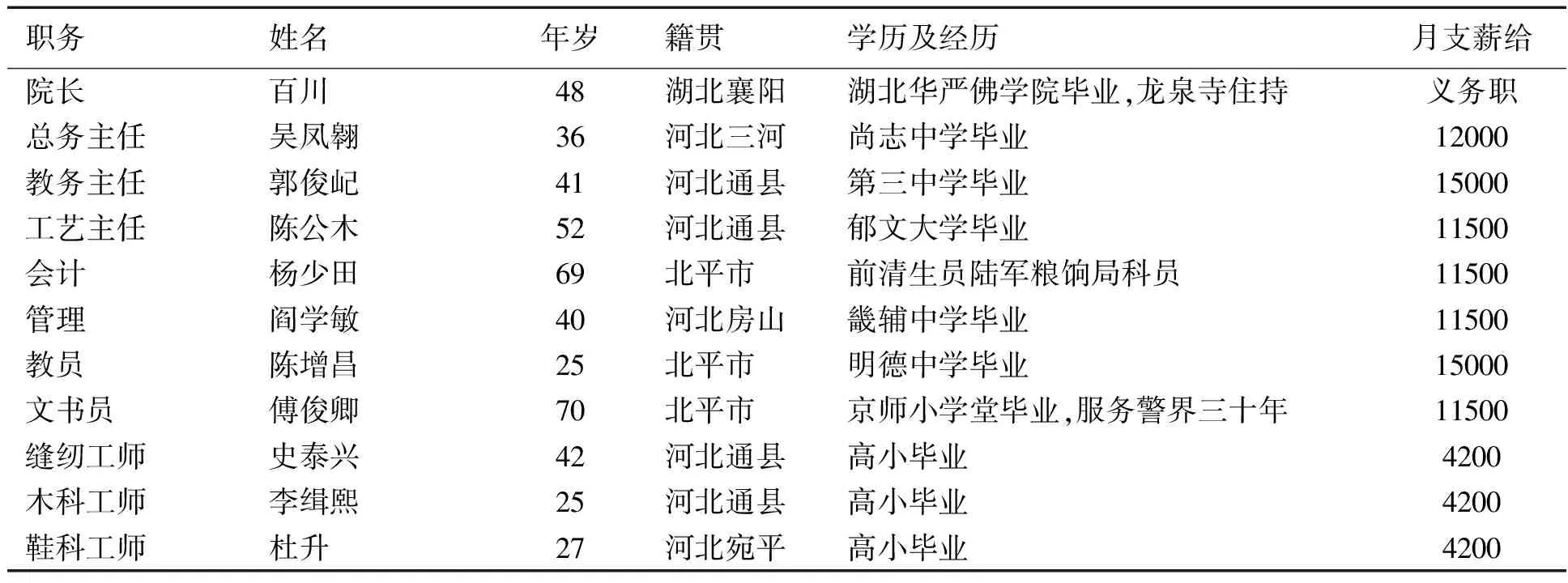

院内经过历次扩充,其职员规模也日益庞大。1927年,院内设院长、副院长以及教员和工师,总计有14人。到1934年时已有男教员7人,女教员1人,男职员10人,各科工师5人,总计23人,其数量有所增加。

表1 1927年龙泉孤儿院职员表(3)此表据《北平龙泉孤儿院关于扩建院址及举行游艺会等问题给社会局的呈文》,北京市档案馆藏,档案号:J004-001-00201编制。

表2 1934年龙泉孤儿院职员表(4)此表据《北平龙泉孤儿院简章、人员名册及慈善机关的调查表》,北京市档案馆藏,档号:J002-006-00118编制。

通过上述职员表可知,院内职员除明净和百川和尚等历任院长来自湖北外,其余院务管理者、教师和职员的籍贯绝大多数属于北京和河北。1934年,院内的会计杨少田和文书傅俊卿都已是年近七旬的老人,而教员陈增昌和工艺科内的工师李缉熙、杜升年龄相对年轻,而他们的学历大多是小学或中学毕业。据北京市档案馆馆藏的《1949年中国各地救济及慈善团体调查表》所载,1949年该院院长为百川、总务股主任为吴凤翔、教导股主任为郭俊屺。可见他们三人在1934年以后一直担任院中的主要管理工作,孤儿院的管理者和职员任用具有稳定性[26]。

虽然1931—1937年全国各大慈幼机构皆已进入了发展的黄金时期,但是到了1937年,这一良好的发展势头却伴随着日本侵华战争戛然而止。1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,北京不久便沦陷在日军铁蹄之下,北京的慈幼事业渐渐陷入了停滞状态。迟至1949年,其时龙泉孤儿院中建制依旧齐全,只是工艺股各处已经不再制造产品,仅教授儿童工艺作为自立于社会的技艺。此时,龙泉孤儿院已呈现出日落西山之态,收入不敷用度,捐款已是全无,院中收养的孤儿仅剩下50名,“经费不敷甚巨,十分困难,现状不易维持”[26],此般艰难运行至1956年结束为止。自清末至新中国成立,龙泉孤儿院“为北京历史最久之恤孤机关”[27],前后经历四个政权的更迭,帮助政府担负起教养孤儿的社会责任。该院在数十载岁月中勉为支撑,艰辛运营,这与历任院长和职员在苦心孤诣经营院务时的不断创新息息相关。以龙泉孤儿院为个案,可窥见清末至民国时期民间慈幼机构的发展历程。1956年,龙泉孤儿院由政府接管,更名为公立性质的龙泉寺小学,1976年又与陶然亭小学合并,便是延续至今的陶然亭小学。曾在动荡时局中为失去庇护的儿童撑起希望之伞的龙泉孤儿院,随时代起伏,最终顺应时势,消失于历史舞台。