我国农业农村减排固碳标准现状与体系构建

霍丽丽,姚宗路*,赵立欣,罗娟,张沛祯,张心怡

(1.中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所,农业农村部华北平原农业绿色低碳重点实验室,北京 100081;2.中国农业科学院农业农村碳达峰碳中和研究中心,北京 100081)

气候变化已成为全球关注的问题,如何遏制全球变暖、减少温室气体排放已成为全球范围内亟待解决的重要问题[1-4]。农业农村生产生活与温室气体排放密切相关,农业农村减排固碳既是碳达峰、碳中和的重要举措,也是潜力所在[5]。农业农村是温室气体排放源之一,也是固碳增汇的重要方面,农业农村领域排放源主要包括稻田甲烷、农田氧化亚氮、反刍动物肠道甲烷、畜禽粪污管理、秸秆露天焚烧及农村生活用能等,碳汇源主要包括农田碳汇和渔业碳汇,减排源主要是农村可再生能源开发利用。根据我国向政府间气候变化专门委员会(IPCC)提交的最新国家温室气体排放清单,2014 年,我国农业温室气体排放量为8.30 亿t 二氧化碳当量,占全国温室气体排放总量的7%左右,如果加上农业生产和农村生活用能的排放,农业农村温室气体排放量占全国温室气体排放总量的15%左右。

标准是经济活动和社会发展的技术支撑,是国家治理体系和治理能力现代化的基础性制度。为实现国家碳达峰碳中和目标,2021年10月中共中央、国务院下发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、国务院下发《2030 年前碳达峰行动方案》,提出了建设标准体系相关内容,要健全法律法规标准和统计监测体系,完善标准计量体系,建立统一规范的碳排放统计核算体系,提升统计监测能力。2021 年12 月,国家标准化管理委员会等十部门联合印发《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》,该规划将碳达峰碳中和标准纳入建设重点领域国家标准体系中,提出加快制定温室气体排放核算、报告和核查,温室气体减排效果评估、温室气体管理信息披露方面的标准;推动碳排放管理体系、碳足迹、碳汇、碳中和、碳排放权交易、气候投融资等重点标准制定。2022 年5 月,农业农村部、国家发展改革委联合印发《农业农村减排固碳实施方案》提出,要健全农业农村减排固碳标准体系,制修订一批国家标准、行业标准和地方标准,同时要完善农业农村减排固碳的监测指标、关键参数和核算方法。

我国农业农村领域减排固碳仍存在排放与减排底数不清、监测方法和核算标准体系不健全、认证缺乏指导依据等问题,亟需系统性科学规划,建立农业农村领域减排固碳标准体系。本文对国内外碳排放、碳减排、固碳等相关标准进行梳理,总结涉及农业农村减排固碳的核算、监测及认证体系及相关标准,分析现阶段标准体系存在的问题,明确农业农村减排固碳标准体系构建的总体思路及框架,提出建设农业农村减排固碳标准体系的有关建议,为推进农业农村领域建立健全统一的碳排放数据监测计量、核算、报告、核查等技术规范体系,促进农业农村绿色发展提供技术支撑。

1 农业农村减排固碳标准化现状

1.1 国际标准

1.1.1 温室气体核算体系起源

《温室气体核算体系(GHG Protocol)》是由世界资源研究所(WRI)和世界可持续发展工商理事会(WBCSD)自1998 年起开始逐步开发的系列标准、指南和工具,包含企业、组织、项目等不同层面的温室气体核算和报告准则,该标准体系可为农业农村温室气体核算提供一定的通用框架支撑体系。其中《温室气体核算体系:企业核算与报告标准》于2001 年9 月第一次发布,是《温室气体核算体系:产品寿命周期核算和报告标准》《温室气体核算体系:企业价值链(范围三)核算与报告标准》等标准制定的基础;2006年,国际标准化组织基于该标准,制定了组织层面温室气体核算标准ISO14064 等系列国际标准,与该标准相兼容。

1.1.2 ISO国际标准

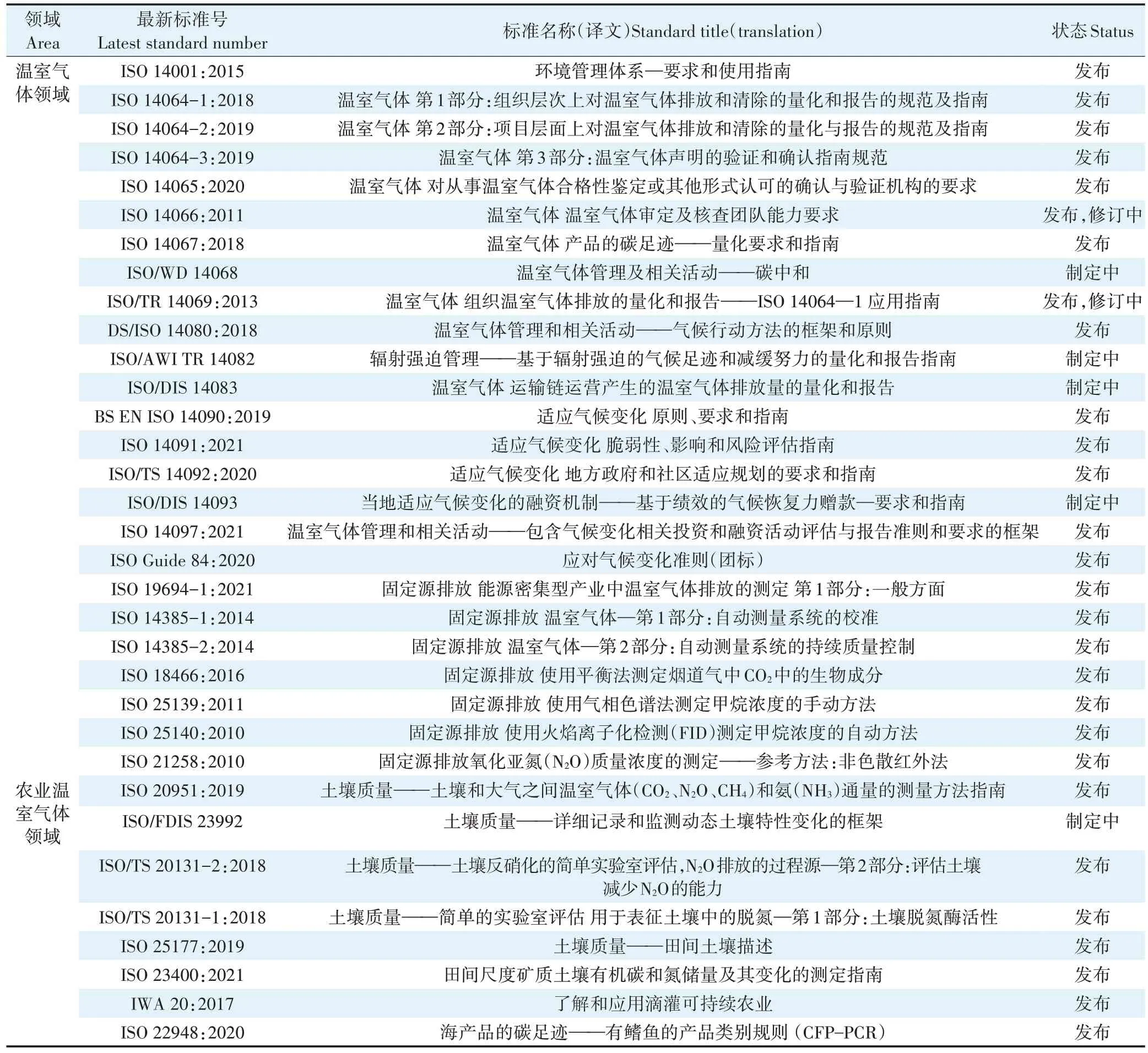

2015 年第70 届联合国大会通过《改变我们的世界——2030年可持续发展议程》制定了15年计划,其中目标13 是气候行动,采取紧急行动应对气候变化及其影响[6]。制定统一的国际标准,能够有力促进实现联合国可持续发展目标,在气候变化目标中ISO 标准对碳交易计划、碳减排、碳中和及低碳战略与政策制定至关重要,目前ISO 已发布国际标准1 181 项。环境管理体系ISO 14000系列标准直接涉及温室气体管理的有关内容,ISO14001 使用最广泛,涵盖了总体框架、审核、沟通、标签、生命周期分析以及缓解和适应气候的改变方法。2007 年国际标准化组织环境管理技术委员会(ISO/TC207)成立了温室气体管理标准化分技术委员会(SC7),专门致力于温室气体管理和相关活动标准体系的研究及相关标准的制定,还包括减缓和适应气候变化相关标准制定,目前已发布国际标准13 项,正在编制标准6 项[7],内容涉及农业领域温室气体排放、农田碳汇等的相关核算和报告要求。农业减排与固碳的相关标准,已发布标准7 项,正在编制标准1 项,包括土壤温室气体(CO2、N2O、CH4)的测量方法、评估土壤减少N2O 的能力,以及海产品碳足迹等。温室气体相关国际标准如表1所示。

表1 温室气体相关国际标准Table 1 ISO standards for GHG

此外,农业农村领域涉及能源消耗减排方面主要是生物质能和太阳能替代化石能源减排温室气体,相关技术委员会包括生物质固体成型燃料(ISO/TC238)、沼气(ISO/TC255)、清洁炉灶和清洁烹饪解决方案(ISO/TC285)、太阳能(ISO/TC180)4 个技术委员会。目前,已发布国际标准65项,正在编制标准19项,内容涉及术语分类等基础标准,以及生物质固体成型燃料质量及检测要求、太阳能集热器测试、沼气系统与安全要求,以及清洁炉灶和清洁烹饪测试要求等。

1.1.3 IPCC温室气体清单编制指南

世界气象组织和联合国环境规划署共同组建政府间气候变化专门委员会(IPCC),为编制国家温室气体清单制订了《IPCC 国家温室气体清单指南》[8],为各国编制温室气体国家清单提供方法学依据,目前已有1996 年、2000 年、2006 年3 个版本,此后发布了最新2019 年修订版,需要结合2006 年版本使用。国家温室气体清单编制指南中包括了一般指导及报告,能源、工业生产过程,农业、林业和其他土地变化,以及废弃物共5 卷。与农业温室气体有关内容在指南第4 卷农业、林业和其他土地利用,核算过程包括方法的选择、排放因子和换算系数、活动数据、不确定性评估、数据完整性、质量控制以及报告要求等。根据《联合国气候变化框架公约》决议,发达国家温室气体核算目前采用《IPCC 2006 国家温室气体清单编制指南》,我国国家温室气体信息通报数据核算采用《IPCC 1996 国家温室气体清单编制指南》和《土地利用、土地利用变化和林业优良做法指南》,部分采用《IPCC 2006国家温室气体清单编制指南》。

1.1.4 其他国家相关标准

欧盟委员会制定了温室气体排放监测和报告指南(Decision 2004/156/EC)来指导温室气体排放的监测和报告[9],明确了不同生产类型企业的温室气体监测方法,2007 年和2009 年对指南进行了修正。欧洲标准化委员会发布了EN 16214—4:2013+A1:2019《用于能源应用的生物燃料和生物液体生产的可持续性标准——原则、标准、指标和验证—第4 部分:使用生命周期分析计算温室气体排放平衡的方法》。正在制定CEN/TC 467《温室气体:土地农艺管理实践中温室气体减排和清除增强量化的要求和指南》、prEN 16214—1《能源应用生物质的可持续性和温室气体减排标准——原则、标准、指标和验证器—第1 部分:术语》、prEN 16214—3《能源应用生物质的可持续性和温室气体减排标准——原则、标准、指标和验证器—第3 部分:与环境因素相关的可持续性标准》等标准[10]。

英国标准学会(BSI)在温室气体管理方面,2008年由英国标准协会发布《PAS 2050:2008 商品和服务在生命周期内的温室气体排放评价规范》(下文简称《PAS 2050 规范》),2011 年发布修订版,是全球首个生命周期评价方法的产品碳足迹方法标准,在英国现行的标准体系中,比ISO 国家标准、欧盟标准和英国标准的法律效力低,但比企业的管理手册效力高,该规范主要关注企业的产品在生命周期内产生的各种温室气体的排放情况。标准ISO 14067 是以《PAS 2050 规范》为基础编制的,世界各国同类型碳足迹标签评价标准中,选择使用《PAS 2050规范》约占1/3,是使用最多的碳足迹标准。此外,英国标准学会还发布了PAS 2070:2013《城市温室气体排放评估规范》、PAS 2060:2014《碳中和示范规范》等标准。

美国环保部于2009 年发布《温室气体强制报告法规》[11],列出42 类排放源的温室气体核算方法学,采用监测与计算并用的核算方式。此外,发布了ASTM E2137《评定环境情况的经济成本和负债的标准指南》、ASTM E2173《环境责任披露指南》、ASTM E2718《气候变化所致的财务公开的标准指南》、ASTM E2725《温室气体基本评估与管理标准指南》、AS 4978.1《森林项目中温室气体的量化、监测和报告造林和再造林》等标准。

1.1.5 可测量、可报告和可核查(MRV)体系

MRV 体系包括监测、报告、核查3 个部分。监测是碳排放数据和信息的收集过程,报告是数据报送或信息披露的过程,核查则是针对碳排放报告的定期审核或第三方评估。这3 个要素是确保碳排放数据准确、可靠的重要基础和保障,碳交易市场需要公平、公正、透明的MRV 机制。MRV 体系设计框架均主要包括监测、报告、核查和质量保证与控制4 部分。各国略有差异,欧盟MRV 基于欧洲议会和理事会2003/87/EC 指令,分别制订了温室气体排放监测和报告指南(MRR)和认证与核查指南(AVR),欧盟MRV 设计框架为监测、报告、核查、质量控制和免责机制5 部分;美国MRV 体系主要包括监测、核算与报告、核查、质量保证和质量控制4 部分;我国MRV 体系处于起步阶段,2020 年《全国碳排放权交易管理办法(试行)》颁布,进一步规范了MRV 体系,开展了8 大重点排放行业的碳排放监测、报告和核查工作,我国报告与核查制度建立时间短,政策实施仍需进一步落实。

目前,农业农村领域的碳排放、减排固碳等监测、核算、报告及认证核查体系尚处空白,标准数量少、涵盖范围小,农业农村领域的温室气体还难以被纳入碳交易市场。

1.2 国内标准

1.2.1 现行标准

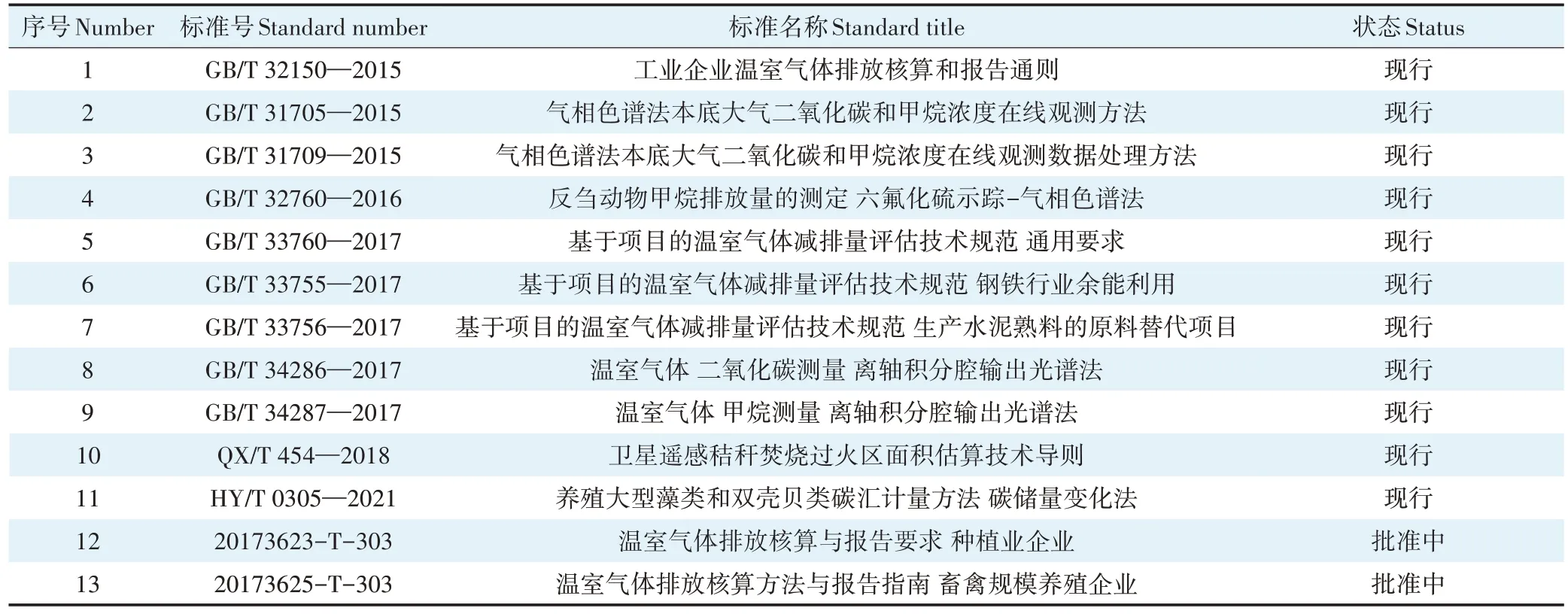

2014 年,全国碳排放管理标准化技术委员会(SAT/TC548)成立,主要负责碳排放管理术语、统计、监测,区域碳排放清单编制方法,企业、项目层面的碳排放核算与报告,低碳产品、碳捕获与碳储存等低碳技术与设备,碳中和与碳汇等领域国家标准制修订工作。对口国际标准化组织二氧化碳捕集、运输与地质封存技术委员会(ISO/TC265)和环境管理技术委员会温室气体管理及相关活动分技术委员会(ISO/TC207/SC7)。目前制定温室气体相关的国家标准44 项,已发布23项,与农业领域相关标准如表2所示。

表2 农业农村温室气体相关国家标准Table 2 Current national standards for GHG in agriculture and rural areas

自2013 年以来,国家标准层面上,目前已研究制定了电力、钢铁、有色金属、水泥、化工、民航等27 个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南,已发布12 项。已发布和即将批准的国家标准中涉及农业农村领域标准3 项,分别是GB/T 32760—2016《反刍动物甲烷排放量的测定六氟化硫示踪-气相色谱法》《温室气体排放核算与报告要求 种植业企业》(批准中)、《温室气体排放核算方法与报告指南 畜禽规模养殖企业》(批准中)。

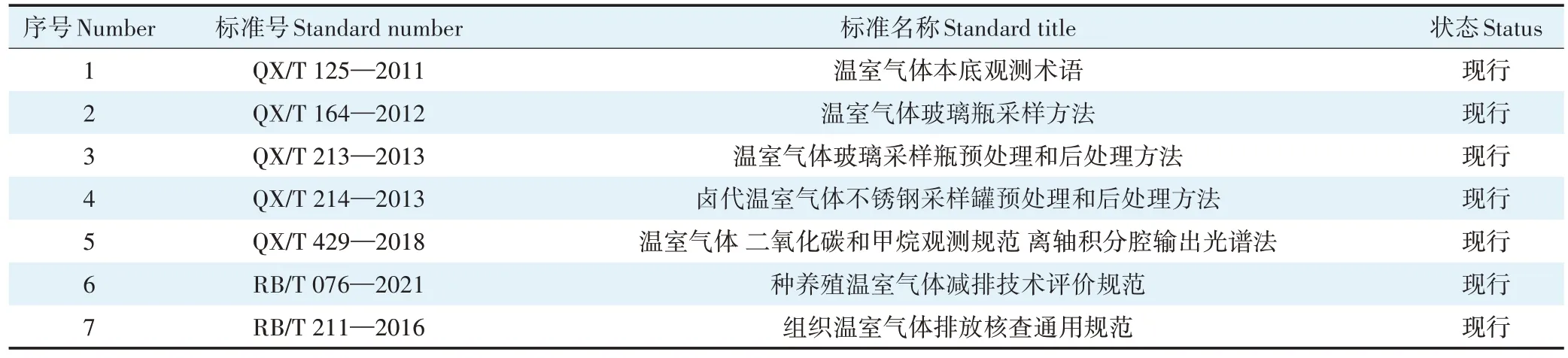

温室气体相关的行业标准如表3 所示,与农业农村领域相关的仅3 项,涉及秸秆焚烧监测、渔业碳汇计量、种养殖减排评价,包括QX/T 454—2018《卫星遥感秸秆焚烧过火区面积估算技术导则》、HY/T 0305—2021《养殖大型藻类和双壳贝类碳汇计量方法 碳储量变化法》、RB/T 076—2021《种养殖温室气体减排技术评价规范》。

表3 农业农村温室气体相关行业标准Table 3 Current industry standards for GHG in agriculture and rural areas

农业农村领域温室气体相关的地方标准已发布36 项,如表4 所示。按技术领域分,包括稻田5 项、其他农业种植29 项、畜禽养殖3 项,畜禽粪污管理1 项,农田土壤固碳1 项,渔业碳汇1 项。北京市在农业农村温室气体领域地方标准制定方面走在了前列,制定了种植、养殖企业及产品的排放核算指南以及农田固碳核算指南,共9项地方标准。

表4 农业农村领域温室气体相关地方标准Table 4 Local standards for GHG in agriculture and rural areas

1.2.2 温室气体清单编制指南

我国是《联合国气候变化框架公约》首批缔约方之一,属于非缔约方需提交国家信息通报。为进一步加强省级温室气体清单编制能力建设,国家发展改革委组织有关专家基于国家温室气体清单,参考IPCC国家温室气体清单指南核算方法,编制了《省级温室气体清单编制指南》,并在广东、湖北、天津等7 个省市进行试点编制。该指南对省级区域内一切活动排放和吸收的温室气体相关信息的汇总清单,主要用于指导编制省级温室气体清单,也逐步适用于区域层面的温室气体核算的指导工作,具有科学性、规范性和可操作性。指南共包括7 章内容,结构与IPCC 国家温室气体清单指南一致,分为能源活动、工业和生产过程、农业和土地利用变化及林业、废弃物处理等领域。不同领域的清单编制指南在第一章至第五章,对碳排放计量工作提供指南,此外还包括不确定性方法以及质量保证和控制的内容。其中第三章农业,包括概述、稻田甲烷排放、省级农用地氧化亚氮排放、动物肠道发酵甲烷排放、动物粪便管理甲烷和氧化亚氮排放、农业部门温室气体清单报告格式等内容。

1.2.3 温室气体自愿减排方法学

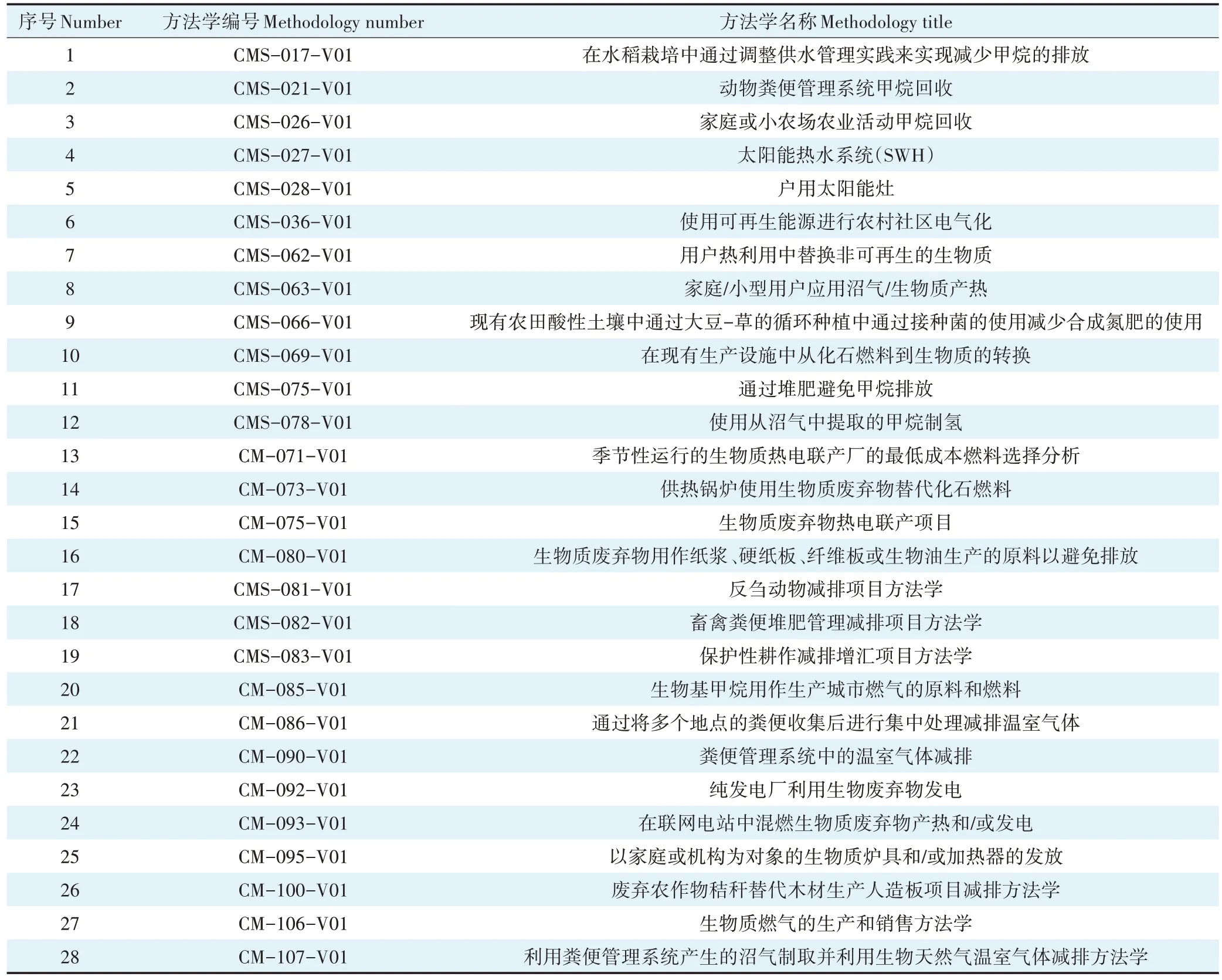

自2013 年以来,国家发展改革委作为温室气体自愿减排交易主管部门,委托专家对联合国清洁发展机制执行理事会目前已经批准的近200 个大规模、整合以及小规模清洁发展机制方法学进行了评估,并将其转化成适合于国内自愿减排交易的方法学,涉及农业农村领域的方法学有28个,如表5所示。自愿减排方法学适用于以工程、项目或单户为单元的温室气体减排核算,其方法学内容主要包括建立基准线、确定项目边界和泄露估算、减排量和减排成本效益计算、监测要求等。

表5 农业农村领域温室气体自愿减排方法学Table 5 Methodologies for voluntary GHG reduction in agriculture and rural areas

1.3 存在问题

农业农村温室气体排放及减排固碳的相关标准仍不完善,缺乏整体规划,缺少标准委员会的统一管理,无法形成行业指导作用。亟需系统构建农业农村领域减排固碳标准体系,强化标准组织实施力度,制定系列标准,健全碳排放统计核算和监管体系,加强碳排放监测和计量体系规范化,同时,强化农业农村减排固碳领域的标准化人才培养,增强标准研发力量,为推进国家、部门、地方等各层级制定农业农村减排固碳的政策体系和行业低碳发展提供有力支撑。

温室气体核算的排放因子等数据,多数仍采用《IPCC 国家温室气体清单指南》给出的缺省值计算,缺乏适用于我国国情的排放因子库,农业温室气体排放和减排固碳的核算标准尚不健全,国家、省级、区域等各层面的监测、核算、核查等标准尚处空白,亟需制定适宜我国国情的农业农村领域温室气体排放、减排与固碳监测、以及计量核算方法,形成一套系统科学的核算依据和标准方法规范,为部门、行业、产品等各层级的农业农村温室气体核算,以及管理、政策、科技、数据统计与通报等提供科学依据。

与温室气体相关的农业数据采集和应用整合程度低、数据标准化程度低,缺乏信息数据共享,农田土壤碳库数据的系统性和完整性还不够,监测数据采集标准化和数据整理规范化不足。农业农村温室气体数据挖掘、分析工具尚待开发,如通用的温室气体监测与排放计算工具、动态更新的排放因子库等。

2 农业农村减排固碳标准体系构建

2.1 思路和目标

全面贯彻落实将碳达峰碳中和纳入生态文明总体布局的决策部署,以保障粮食安全和重要农产品有效供给为前提,以农业农村绿色低碳发展为目标,助力农业生产和农村生活的增效、节能、减污、降碳,提升农业碳汇和可再生能源替代能力,坚持系统观念,遵循标准体系的科学性、导向性,兼顾可操作性和前瞻性原则,建立农业农村领域减排固碳标准体系,研编一批国家、行业、地方标准,完善农业领域温室气体监测、核算方法,形成适宜我国国情的排放因子、监测温室气体排放与减排固碳等温室气体清单,以及排放量、减排量、碳汇量等科学数据支撑,开发农业农村温室气体计量监测方法,完善农业农村温室气体监测体系,发挥标准基础性、引领性作用,提升农业农村减排固碳技术水平和管理效能。

2.2 基本原则

2.2.1 保供为基、有序统筹

以保障国家粮食安全和重要农产品有效供给为前提,有序推进农业农村减排固碳,科学谋划减排固碳标准,合理制定标准体系框架,统筹推进与国家农业高质量发展相适应的农业农村减排固碳标准建设。

2.2.2 需求引领、系统布局

结合农业农村减排固碳现状及特点,建立种养业减排、农业碳汇、可再生能源替代等技术的监测、核算、认证的一体化标准体系,同时为以后新技术发展保留一定空间。合理规划标准体系布局,科学规定标准体系范围、边界和标准层级。

2.2.3 创新驱动、急需先行

把握好农业农村减排固碳的前瞻性、系统性和创新性,从农业农村温室气体长期监测与科学核算、减排固碳交易等出发,确定标准体系建设的重点领域,围绕种植业和养殖业减排、农田和渔业碳汇、农村可再生能源替代和气候适应等方面,加快基础共性、关键技术标准的研究制定。

2.2.4 协同推进、协调一致

加强农业农村减排固碳领域国家标准、行业标准、团体标准和企业标准之间的统筹衔接和协调,在“双碳”领域新型标准体系建设的框架下推进农业农村减排固碳标准体系建设。同时也要坚持与国际接轨,统筹“引进来”与“走出去”,提升我国标准与国际标准的一致性程度。

2.3 标准体系框架结构

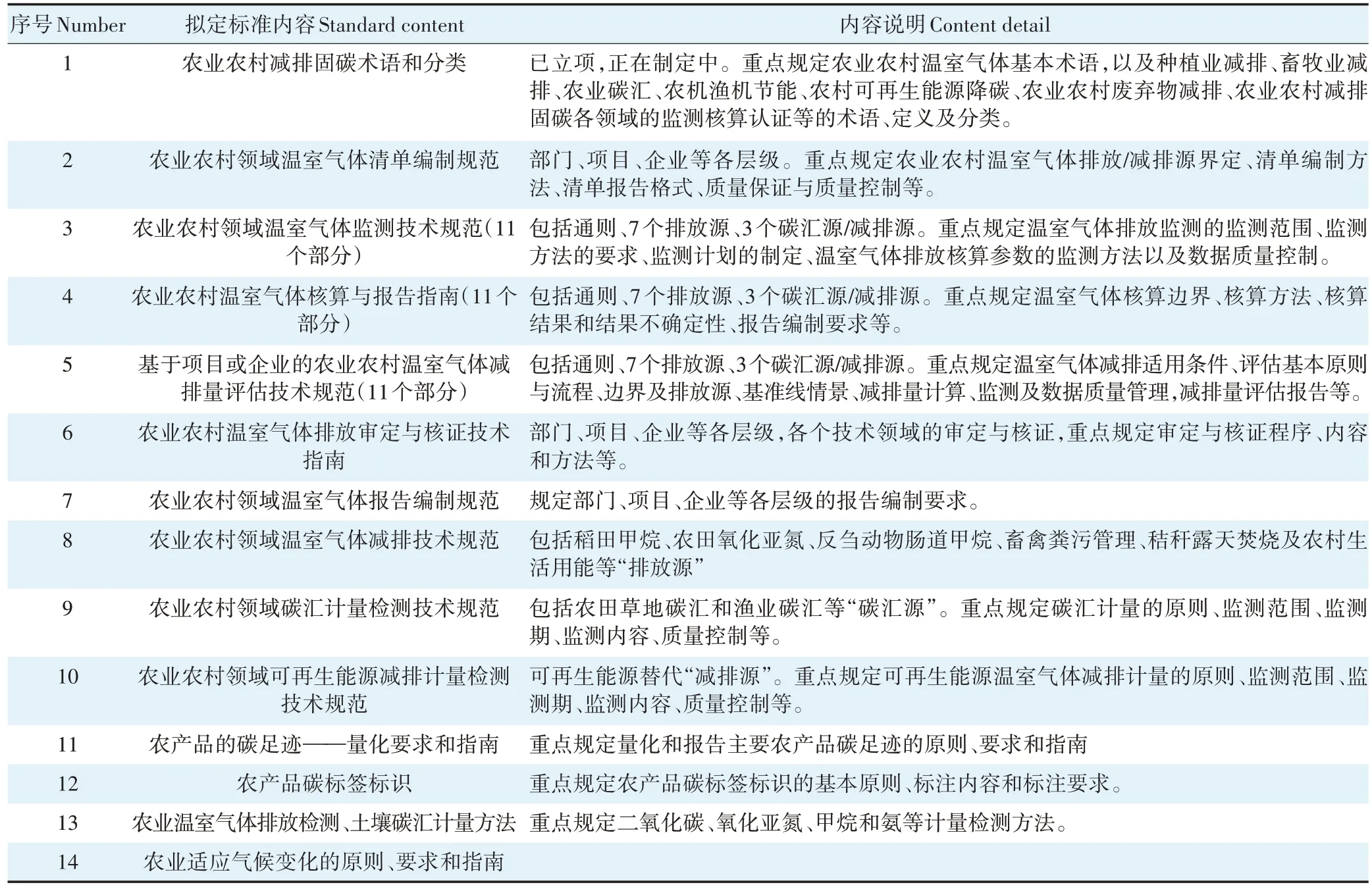

农业农村减排固碳标准体系架构如图1 所示,从标准门类、技术领域、标准层级3 个维度进行划分。根据《农业农村减排固碳实施方案》中提出的6 项任务和10 大行动内容,农业农村减排固碳主要技术领域包括稻田甲烷、农田氧化亚氮、反刍动物肠道甲烷、畜禽粪污管理、秸秆露天焚烧及农村生活用能等“排放源”、农田草地和渔业“碳汇源”,以及可再生能源替代“减排源”。按照标准门类分为核算类、监测类、认证类。按照标准层级分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准。

农业农村减排固碳标准体系框架,如图1 所示,制定农业农村减排固碳的术语、分类、图形符号标识等基础术语;围绕农业农村减排固碳的重点技术领域,制定通用和专用标准,完善农业农村温室气体排放与减排固碳监测与核算方法学,制定农业农村温室气体清单、监测方法和监测指南,研究排放、减排、碳汇核算方法、温室气体报告要求,以及核查、检测与认证标准方法,指导科学测算农业农村领域温室气体排放量、减排量及碳汇量,从国家、部门、地方等各级层面规范农业农村温室气体评估与管理,有效支撑农业绿色、循环和低碳发展。农业农村减排固碳标准制定的需求如表6所示。

表6 农业农村减排固碳制定标准需求Table 6 Requirements for formulating standards for emission reduction and carbon sequestration in agricultural and rural areas

图1 农业农村减排固碳标准体系框架Figure 1 Standard system for GHG emission reduction and carbon sequestration in agriculture and rural areas

2.4 有关建议

2.4.1 加强标准系统性总体规划

在国家、行业层面推进农业农村减排固碳标准化工作,系统构建农业农村减排固碳标准体系框架,实现标准体系总体布局的科学、系统和平衡,强化标准体系的统一性、完整性、层次性、协调性和可拓展性。推动成立农业农村减排固碳专业标准化技术委员会,对标准统一规划、归口管理,形成体系完整、结构合理、层次清晰、专业协调、内容全面的组织体系。加强农业农村减排固碳系列标准与国家碳达峰碳中和相关法律法规及政策相衔接,为农业农村减排固碳的技术应用、评估认证、碳交易等标准化提供理论指导和技术支撑。

2.4.2 加快关键领域标准制定与实施

加快基础性、通用性标准制定,推进农业农村重点领域温室气体核算、监测标准出台,制定术语和分类等基础标准,制定温室气体清单编制规范、主要农业农村排放源、减排源和碳汇源的监测评价技术规范、温室气体核算评价及报告编制指南等,实现农业农村温室气体管理体系、减排固碳实施与碳交易、气候投融资等“有标可依”。

2.4.3 提升标准信息化支撑能力

强化标准工作信息化建设,与国家标准信息公告服务平台、农业行业标准信息化平台、团体标准信息公共服务平台等互联互通,提升标准从立项、实施、复审等各个环节的工作效率。有序组织加强标准宣贯、业务培训与指导等,强化标准实施。

2.4.4 培育减排固碳标准化人才

面向农业农村领域减排固碳科技前沿、农业绿色低碳发展的重大战略需求、农业高质量发展主战场,培养一批复合型人才,培育具有农业农村领域减排固碳科研攻关和标准化能力的专业人才,为助力碳达峰碳中和目标实现,提供科技人才保障和智力支持。

2.4.5 加强标准国际化拓展

加强领域内国际、国外先进技术标准进行对标对表,推进中外标准协调一致,推动合格评定合作和互认,提高标准水平与应用效能,为对外贸易合作做好有效衔接,增强国际话语权。积极跟踪国际标准,参与国际区域标准化活动,加强标准信息共享,拓展标准化交流合作,积极参与国际农业农村碳排放核算方法研究,参与农业领域碳定价机制和绿色金融标准体系构建。

2.4.6 提升社会参与度和认知度

通过政策法规、主体培育、宣传培训等多种方式,调动广大农民、市场主体、社会公众参与的积极性。加强减排固碳科学普及,开发一批公众喜闻乐见的科普作品,提高公众认知和意识。倡导绿色低碳生产生活方式,增加节约意识、生态保护意识,形成全社会共同参与农业绿色低碳的良好风尚,助力实现碳达峰碳中和目标。

3 结论与建议

(1)农业农村领域既是甲烷和氧化亚氮等非二氧化碳温室气体的主要排放源,又是温室气体重要减排源和碳汇源,农业农村温室气体目前仍存在底数不清、监测和核算方法标准体系不健全、认证缺乏指导依据等问题,因此,亟需构建农业农村减排固碳技术标准体系,充分发挥标准基础性、引领性作用,提升农业农村减排固碳技术水平和管理效能。

(2)加快关键领域标准制定与实施,围绕稻田甲烷、农田氧化亚氮、反刍动物肠道甲烷、畜禽粪污管理、秸秆露天焚烧及农村生活用能等“排放源”,农田草地和渔业“碳汇源”,以及可再生能源替代“减排源”等重点领域,研编一批国家、行业、地方标准,完善农业领域温室气体监测与核算方法,制定术语和分类等基础标准,制定温室气体清单编制规范、主要农业农村排放源、减排源和碳汇源的监测评价技术规范、温室气体核算评价与报告编制指南等。

(3)建议尽快成立农业农村减排固碳专业标准化技术委员会,加强农业农村减排固碳系列标准与国家碳达峰碳中和相关法律法规及政策相衔接,同时,提升标准信息化支撑能力,培育农业农村减排固碳标准化人才,加强标准国际化拓展。