成人初显期青年在家庭旅游中的认知与行为倾向研究

蒋恩荣,张骁鸣,2

(1.中山大学旅游学院,广东 珠海 519082;2.中山大学旅游发展与规划研究中心,广东 广州 510275)

引言

我国的家庭游市场规模和潜力巨大,在旅游细分市场中占有重要地位。据中国旅游研究院、广之旅联合发布的《2018 中国家庭旅游市场需求报告》显示,我国国内家庭旅游以及境外家庭旅游需求在市场总需求中的占比高于50%,且有超过96%的受访者希望进行相关旅游活动①中国旅游研究院,广之旅.2018 中国家庭旅游市场需求报告[EB/OL].[2021-04-10].http://www.199it.com/archives/755466.html.。因此,学术界一直将家庭旅游作为一个重要的研究领域[1-5],研究主题遵循市场导向,注重产品开发和营销[6]。然而,有关家庭旅游行为的微观层面,例如旅游者的角色和地位[7]、体验相关的实证研究等[3],建树相对较少。因此,如何细致与深化家庭旅游的内涵,是国内学术界和业界的共同关注点。

在各类家庭旅游中,“带父母出游”这一旅游形式近年来备受重视,在2014—2016年由江西卫视推出的两季的综艺节目《带着爸妈去旅游》,曾被评为2016年度上星频道最具品牌影响力节目;2018年元旦期间,携程旅行网发起的“2018 年中国旅游者十大新年愿望”调查显示,“带爸妈一起出去旅行”以54%的占比高居愿望榜首②Tedweb.中国旅游者2018 十大心愿发布“带爸妈去旅行”排第一[EB/OL].[2021-04-10].http://www.techweb.com.cn/news/2018-01-05/2626053.shtml.。学术界称此类旅游为“爸妈游”[8]或“子代-亲代”家庭旅游[9]。近年来也有学者关注此类“携老型”家庭旅游研究[8-10],但普遍关注的是年龄较大、收入稳定的中年群体,对青年群体的关注较少,有关他们在“子代-亲代”家庭旅游中的旅游动机、期望以及行为偏好等还缺乏实证上的成果。事实上,我国当代的青年具有较强家庭责任感[11],尽管他们并未组建家庭或是拥有稳定收入,但同样也是“带父母旅游”的重要群体之一。他们常在毕业季带父母出游,且负责处理旅程中的大小事务。以马蜂窝网站的游记为例,以“父母”为关键词可以检索到97篇,而以“父母”和“毕业”作为关键词可以检索到65篇,即学生主导的家庭旅游占比超过总体的2/3①此处搜索工作于2021年4月12—13日期间依托马蜂窝网站(www.mafengwo.cn)完成。。对于此类生理上已达成年年龄,但仍未有足够能力承担家庭赡养义务和社会责任的青年而言,他们为什么会在此尚未成家立业的人生阶段中主动带父母去旅游?他们在带父母旅游时会表现出怎样的想法和做法?为了回答上述问题,本研究聚焦此类青年主动选择带父母出游这一独特的家庭旅游现象,通过深度访谈搜集资料,以识别和理解成人初显期青年在“带父母旅游”全过程时所展现的认识和行为倾向,并通过类型建构加以概述。在理论层面上,本文的研究成果能够丰富现有家庭旅游案例,加深对家庭旅游中子代行为的认识,同时,为中国当代青年人对家庭关系的诉求提供一种阐释。在实践层面上,本文的结论可以为未来有关以青年主导的“父母游”类旅游产品的设计与营销提供参考,并有利于启发父母和子女通过旅游审视彼此间关系。

1 文献综述

1.1 家庭旅游研究现状

早期的研究将最常见的家庭旅游形式——夫妻共同旅游或夫妻携同子女进行旅游定义为家庭旅游[12]。目前,大多数研究也认为家庭旅游的主体至少由一位作为父母或监护人的成年人和一位未成年子女构成[3,13]。其中,Schänzel 等给出了一个相对全面的定义:家庭旅游指家庭群体共同前往目的地度过的一段时间,其间开展与日常生活不同的趣味活动,有时可能与妥协和冲突有关[14]。在这一定义下,旅游成员构成(“家庭群体”而非个人)、出游时间(“一段”代表非短暂)、目的性、与日常生活的差异性以及体验的多样性等家庭旅游特征均有所体现。

作为一项强目的性的活动,家庭旅游往往承载着不同成员的需求和意愿,如儿童更注重玩乐[15],而父母更偏向教育和情感关系[10]。在旅游动机层面,目前学者较关注动机特征以及与动机相适配的旅游行为。教育和家庭关系被认为是父母较为主要的旅游动机,任明丽等发现,其中加强儿童教育是主要动机,而促进家庭关系是次要动机[7]。国外学者认为这类教育可以是一种情感技能的潜移默化,Molz 在志愿旅游中发现孩子所获得的是成就感和生活所需的情感技能[16]。对动机的认识也利于加深对旅游中与动机所适配的行为的认识,如任晓丽等发现,父母的个人体验可以是削弱、牺牲和隐藏的[7];Lehto 等认为,中国家庭的度假活动表现出了以孩子为中心的倾向[17]。另外,也有学者以子代为旅游主体进行动机研究,如符国群等从孝道出发阐释子代在“携老型”旅游中的动机[18],但此类研究还有待更多的实证案例补充。

成员的需求不一致会导致成员间体验的不一致。部分学者聚焦家庭旅游作为集体性活动对亲密性的加强,如得到幸福感[19],实现价值共创[1],但也有学者关注家庭旅游中对互动体验的逃避,如某些家庭可能会采取妥协或分开活动的形式,甚至会经历冲突和尴尬[20];刻意强调家庭时间以及质量会造成紧张感[21];父母会利用家族的联系以及朋友间联系逃避亲子时间[22]等。这说明家庭成员对家庭旅游的态度在不同情境中是异质的。作为集体出游活动,旅游者对家庭旅游体验的评价有可能引入目的、规范等标准,如父母在亲子游时完全“以儿童为中心”,甚至愿意牺牲自己的体验[23];“携老型”旅游中,亲代会淡化过程体验,肯定子女的“行孝”行为而产生较高评价[18]。总体而言,家庭旅游体验方面的研究大部分为以亲代为研究主体去刻画其在旅游过程中的态度和行为特征,着重反映子代的实证研究[24]并不多。

此外,也有不少学者关注到家庭旅游的旅游决策。早期的家庭旅游研究着重探讨亲代夫妻在决策中扮演的角色[25],并认为丈夫处于主导地位[26]。而近期更多学者转而发现妻子往往是影响力更大的一方[27-28],青少年则主要是作为决策的影响者[29-30]。决策行为特征也是学者着重关注的领域,如信息获取行为[6]和决策冲突[10]。此外,也有学者尝试探索家庭旅游决策的重要影响因素,如Dellaert 等试图引入旅游情境和个人旅游经历等变量[31],Bokek-Cohen 则探讨了伴侣间不同类型的婚姻权力对配偶消费决策选择的影响[32]。

综上可知,目前关于家庭旅游的研究主要存在以下局限:第一,除了部分以成年子女承担费用的家庭旅游研究以外[8-9,23],大量研究将亲代作为研究主体,子代通常被视为影响亲代行为的因素之一,而体现子代在家庭旅游中的主体性角色的案例有待补充;第二,对家庭旅游的研究大多数集中于动机发生、决策或游后体验等单个环节,缺乏对旅游全过程的关注,旅游者在集体旅游中的态度和行为特征以及代际关系对其的影响也有待考察。

1.2 成人初显期青年研究

由于工业化进程导致青年教育年限的延长和组建新家庭计划的延迟,20世纪末出现了一种独特的社会-文化现象:一方面,青年人发育成熟,是生物和法律意义上的成人;另一方面,青年人又尚未拥有稳定收入或组建新的家庭,未承担起自身应有的社会责任。研究者一般将这一阶段界定在18 岁至25 岁或29 岁[33-34],实证研究中则将初职、初婚和初育作为该阶段结束的人生事件来进行测量[35-36]。这一阶段被Arnett称为“emerging adulthood”[37],国内学者称为“初显成人期”“成年初显期”或“成人初显期”[33-34,36]。成人初显期是青少年进入社会意义上成人的过渡阶段,青年在此期间不断探索与调整个人的生活观念,并尝试发展出稳定的自我认同以及承担家庭和社会责任的能力。与其他生命阶段相比,本阶段的青年人存在以下几个特点:(1)积极探索身份认同;(2)因身份认同不稳定而反复试错;(3)自我聚焦;(4)对个人成年身份的不肯定[33-34,36,38]。因此,发展出相对稳定和一致的自我认同是该阶段青年成长的重要任务[39]。

成人初显期研究在我国刚刚起步,目前有以下3个主要议题:其一,对成年标准的制定。作为生理与社会成人标准间的断裂现象[34],成人初显期阶段的结束标志被认为是社会或文化性的,如经历初婚、初职等过渡性事件[35-36]或学会约束个人情绪等行为习惯[40]。其二,青年的行为特征。部分学者着重分析青年在认同探索中的独立性,如Coyne 等发现,西方青年人愿花费更多时间使用媒体以满足个人独立性和亲密需求[41]。曹娟和安芹指出,大学生在追求学业时开始完成和原生家庭心理层面的分离,建立能保持独立性的自我[42]。80%的大学生赞同“在情感上与父母关系不深”是进入成年的标志这一说法[40],且自我意识会随着年龄的增长表现得更加强烈[43]。部分学者关注家庭背景对青年认同探索的影响,发现青年人会借助代际资源以追求个体利益,发展个人认同[39],而优势阶层家庭子女身份认同的探索空间更大[44],持续时间更长[35]。其三,概念的本土化。王宁认为,独生子女政策下的富养策略、女性对配偶的高要求以及传统家庭观念是中国青年特有的初婚年龄推迟的原因[34];Zhong和Arnett认为,中国青年对成年的认识因受儒家文化影响,与西方相比更强调家庭责任和人情世故[45]。当代中国青年重视维持亲密的情感联系对家庭的意义[46],如在学生阶段以勤奋好学来回报父母[47],成年后与父母保持密切的互动,并提供相互的物质和心理支持[48]。他们将与父母建立亲密情感联系看作是个人在当今时代下嵌入社会、承担责任的策略之一[39]。

从研究方法来看,国内有关成人初显期的实证研究既有定量层面的(如采用劳动力动态调查数据分析影响中国青年初婚、初职的因素[35-36]),也有定性层面的(如青年在媒介层面的沟通和隐私管理[49]和回归孝道的原因[39])。但总体而言,该阶段青年探索自我认同所展现的具体行为特征仍有待考察,而本文所聚焦的“子代-亲代”旅游作为家庭亲密实践中的重要形式,可以作为研究成人初显期青年尝试履行家庭义务和发展个人认同的切入点。

1.3 家庭旅游中的子代研究

由于西方家庭多为核心家庭,而家庭旅游的研究一直优先考虑核心家庭[50],父母与子女的关系或是配偶关系占研究主导地位[51]。相对而言,以子代作为研究主体,通过子女的角度来研究家庭旅游的研究并不多见[52-53]。儿童旅游研究近年来受到的关注较多,现有文献主要探讨了儿童对家庭旅游的影响、儿童旅游体验和旅游对儿童的影响和作用3 个方面[54]。而儿童对家庭旅游的影响方面的研究集中在决策层面,如孩子会直接表达个人意愿,或采取讨价还价、结盟、哭闹等方式来影响父母决策[55],同时,孩子对旅程中的子决策也表现出了影响力[29]。在旅游体验方面,有部分学者采用绘画投射测试的方法识别儿童的旅游偏好[20]以及难忘经历的特征[2]。由于将儿童作为主体的研究往往存在信任感、伦理问题等多重限制,因此此类研究难度较大。

对青年旅游的研究也集中在决策层面。随着年龄增长,青年会因为更丰富的经验和更强的获取信息能力成为主要的家庭旅游决策者,在决策中发挥重要参与作用[56];但父母在所有子决策中都表现出自主决策风格的倾向[30,57]。针对成年子女开展的研究也比较少见,Heimtun关注中年单身女性在家庭旅游中的孝顺责任,发现女性渴望代理和自我时间[24];Wang等提出了中国成年子女与父母一同旅游的3类动机,分别是个人取向、父母取向和家庭取向[9];符国群等则用孝道诠释家庭旅游过程中的代际互动[8,18]。而以成人初显期青年作为家庭旅游主体的实证研究还有待补充。

青年在家庭旅游中可能会展现不同的取向。一方面,不少研究表明青年在旅游中追求自由表达,乐于表现自我是大学生主要旅游动机之一[58-59]。旅游作为非惯常环境体验,可以让旅游者在其间观察、反思和建构自我[60]。另一方面,青年也可能更多考虑父母的独特需求,从代际互动中寻求认同。如白凯等认为,父母与子女如果遵循以情感联系作为基本内容的孝道,则其旅游决策行为会受到明显影响[61]。因此,成人初显期青年在“子代-亲代”旅游中的态度仍有待进一步探索。

2 研究方法

2.1 研究设计

为理解和识别成人初显期青年在“子代-亲代”旅游过程中的认知与行为特征,本文需要具体了解:(1)旅游过程中需要子代做出回应的环节;(2)子代在这些环节中的认知和行为倾向。为此,本研究将旅游过程拆分为旅游前阶段、旅游中阶段及旅游后阶段,关注青年的决策、体验及评价行为,并借鉴认知行为理论以识别各个案例的诱发事件、相应的认识和个体的情绪及行为倾向[62]。本研究使用深度访谈法获得质性分析材料,并通过主题分析方法识别材料中有关成人初显期青年的认知体系与行为特征。

2.2 资料收集

本研究采用深度访谈作为调查方法。访谈提纲在阅读相关文献以及多次预访谈的基础上进行修改。访谈内容要求访谈者以印象最深刻的一次带父母出游为主题,涉及旅游动机、准备过程、体验、旅游感受、游后评价和重游态度等旅游全过程的各类问题,并穿插家庭背景、对亲代的态度、生活预期等与日常生活密切相关的问题,以及个人对这种特定旅游形式的认识,作为必要信息补充。因家庭关系是影响研究内容的重要因素,本研究以独居生活稳定或初婚(即组建了新家庭)作为成人初显期结束标志,以“曾有过独自带父母旅游的经历”“生活状态(具体指收入、居住地和工作状态)未稳定”“未婚”等为筛选标准,对周围认识的符合条件的青年以及微博等社交平台用户进行预访谈,此后通过滚雪球抽样选择样本,最终得出访谈对象为18人,其中,男性与女性比率为4∶5,访谈对象所涉旅游地涵盖国内外,具体信息见表1。所有访谈对象均自述家庭有一定经济能力进行家庭旅游,且家庭关系和谐。根据调研方便程度,本研究采用线下访谈和线上电话访谈的方式,具体在2021年2月底至3 月初进行,平均时长为55 分钟。研究者在取得访谈对象同意的前提下进行录音,并根据访谈对象的回答进行不同程度的追问。每次访谈结束后研究者将录音转成文字稿,并进行初步转录,至第16 人时发现文本内容接近饱和,此后访谈未出现新范畴。最终处理文本内容约21万字。

表1 受访者基本情况Tab.1 A summary of all informants

2.3 资料分析

2.3.1 文本主题分析

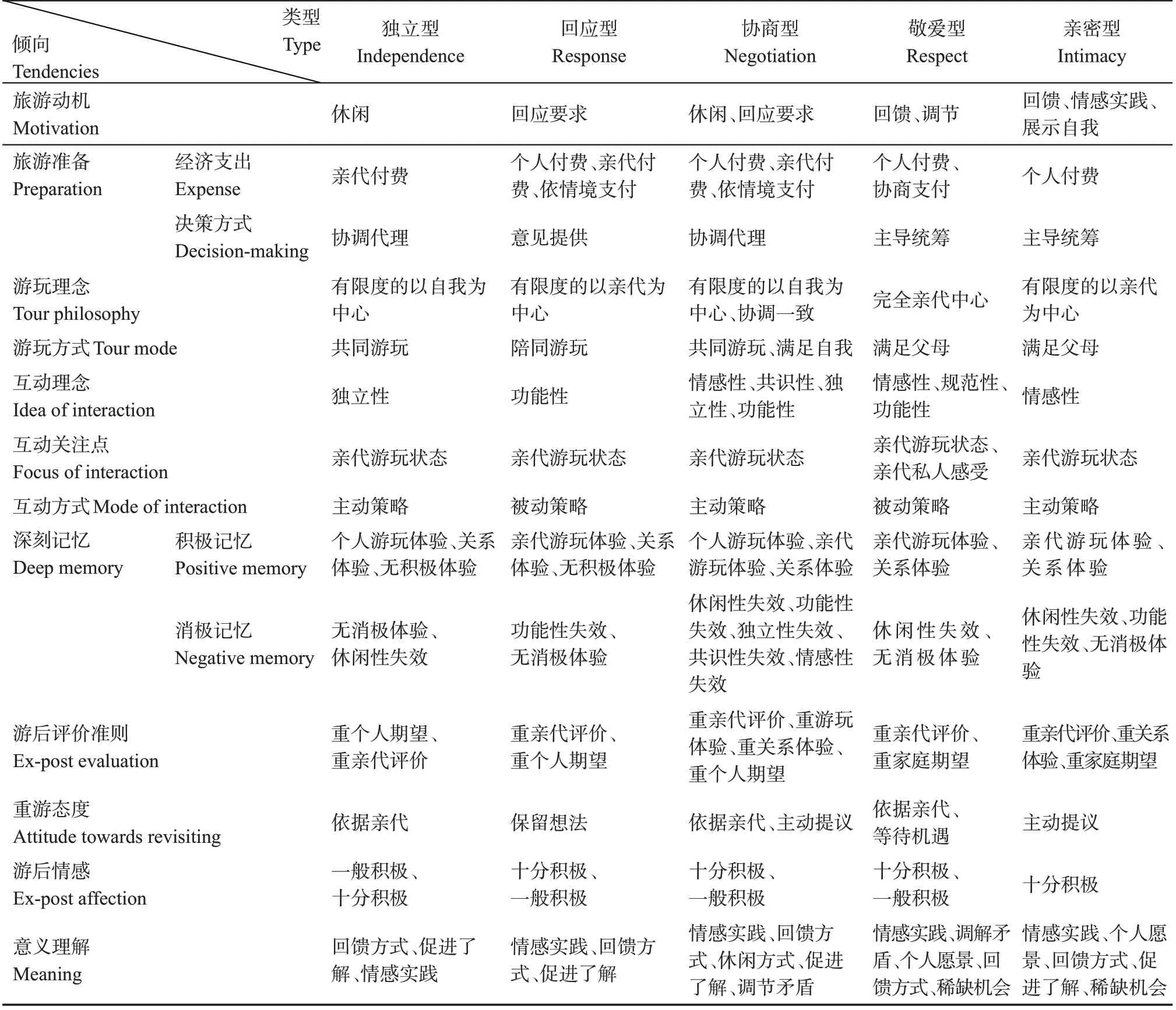

在充分通读文本材料后,识别其中的意义单元并进行编码。编码结束后,将若干个意义单元进行合并或区分,组成意义群,并根据意义群的相似性和差异性形成不同类目。得到类目后,反复阅读材料和标记,对编码进行调整删改,并最终得到以下14 个类目(另有对应的67 个子类目,因篇幅所限此处略去):(1)旅游情境和其他考虑因素——对应子代在“子代-亲代”旅游中需要考虑的事件或因素;(2)旅游动机、游玩理念、互动理念、游后评价准则——对应子代在具体情境中对应的认识;(3)旅游准备、游玩方式、互动关注点、互动方式、深刻记忆、游后情感、重游态度和意义理解——对应子代在该情境中的行为结果。其中,有两点发现值得注意:(1)认知体系与行为结果并非相互对应的关系,因而意味着存在更深层的价值观念影响着青年对具体旅游情境的认知和行为;(2)在反复比对案例时发现,所有的案例中意义群的组合方式可被分为5 种类型。

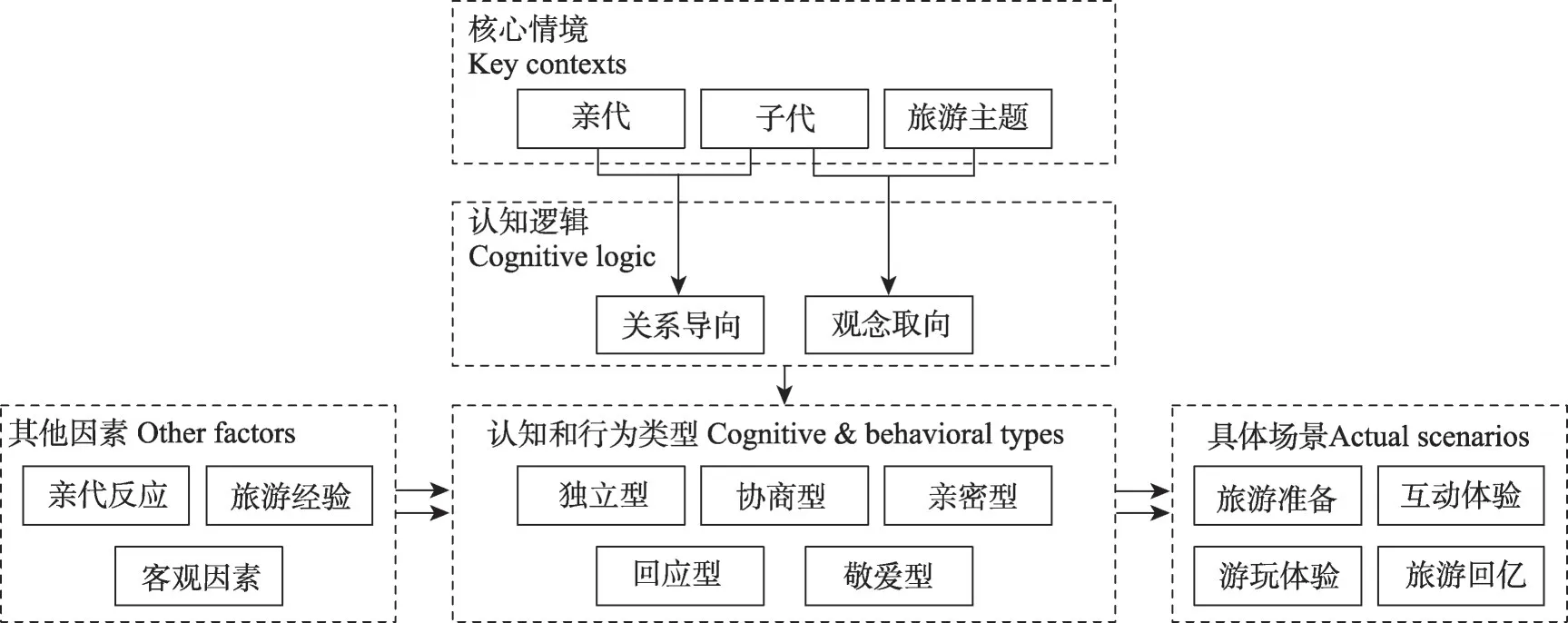

2.3.2 属性空间分析

在反复对案例进行研究后,本研究认为,在“子代-亲代”旅游中不同旅游情境均可归结为一类互动情境:子代作为行动主体处理与亲代和具体的旅游主题两大对象的关系。该情境衍生出两种不同的处理取向:其一,倾向亲代。此时,子代会更重视与亲代的联系,需要思考的是对旅游主题的处理会如何影响个人与亲代的联系。本文将这一取向称为关系取向,并将其定义为对与亲代关系的重视程度。其二,倾向主题。此时,子代会更重视发展个人对旅游主题的观点与看法,需要思考的是在与亲代的互动过程如何表达个人对旅游主题的真实看法。本文将这一取向称为观念取向,并将其定义为向亲代表达个人观点的积极程度。

关系取向和观念取向的命名与定义一方面建立在研究者在反复比对访谈案例后所发现的一致性之上,另一方面则源于人际互动领域中的对称模型[63]以及家庭沟通领域中的家庭沟通模式研究[64-65]。对称模型在1953 年由Newcomb 提出,由3 种要素(认知者A、对方B和沟通客体X)和4类关系(A对B、A对X、B 对A、B 对X4 类倾向)构成[63]。而旅游情境中子代、亲代和旅游主题三者的关系与此模型存在相似性;不同之处在于,在本文情境下,子代和亲代除了指具体的认知者以外,还指向了家庭内的两种相对应的身份属性。在家庭沟通领域,学者通过对沟通概念结构的分解,发现家庭的沟通存在两种取向,一种被称为社会取向或从众取向,强调家庭成员的和谐与价值上的一致性,成员的这一取向程度越高,越注重顺从和家庭内部的和睦;另一种被称为观念取向或对话取向,强调家庭成员自己对事物本身的认识,成员的这一取向程度越高,越愿意与其他成员谈论个人对世界的观点、创意和感受[64-65]。由于本研究强调青年的主体地位,因此有必要关注子代在家庭中更倾向使用的沟通模式。借鉴以上学者的发现,本文将成人初显期青年在“子代-亲代”旅游中倾向亲代的取向命名为关系取向,定义为对与亲代关系的重视程度,将其在“子代-亲代”旅游中倾向主题的取向命名为观念取向,定义为向亲代表达个人观点的积极程度。在具体的旅游情境中,关系取向更高的子代的认知体系和行为后果往往更倾向从亲代利益出发,如旅游动机以回馈、回应要求为主,游玩理念更多以亲代为中心,互动理念更重视情感性或规范性;而观念取向更高的子代的认知体系和行为后果往往更倾向从个人观点出发,如旅游动机以休闲、展示个人为主,游玩理念更多以自我为中心,互动理念更重视独立性和共识性。

2.3.3 类型建构说明

Chaffee 等基于社会取向和观念取向,将家庭沟通模式归结为放任型、保护型、多元型和交互型4 类[64]。本研究在反复研究案例后,确认不同“子代-亲代”旅游情境下的青年在关系取向上存在强、中等和弱3类表现,而在观念取向上存在强、弱两种表现。因此,以关系取向和观念取向作为展开类型建构,可得到2×3 共6 种不同的类型。本研究将其分别命名为淡漠型、独立型、回应型、协商型、敬爱型和亲密型。

在实际的案例中,本研究并未发现淡漠型的案例(本文将淡漠型定义为家庭旅游中关系取向弱、观念取向弱的子代,即对与亲代关系的重视程度低且对亲代表达个人观点的积极程度低的子代)。本文认为,未发现该案例的原因是,这一沟通方式体现其既缺乏对与父母关系的重视,又缺乏与父母表达自我观点的欲望。这与上文所言的放任型家庭成员沟通模式类似:子代与亲代交流少,且缺乏家庭凝聚力,与父母关系不紧密,生活中更容易受到外界社会组织影响[64],因此对他们而言,“带父母旅游”的可能性较低,如M18 所言,“带爸妈旅游是一件好事,当一个子女带爸妈出去旅游的话,他既然能带出去,说明他们之间的感情关系一定不是那么坏的。”因此,本研究只总结后5种类型,对应意义群见表2,相应案例对象和意义内涵将在下文陆续呈现。

表2 子代认知与行为类型Tab.2 Types of progeny’s cognition and behavior

3 分析结果

3.1 独立型:自立的少年

独立型的子代旅游者(F03、F09、F10、M15)关系取向弱,观念取向强,即倾向追求个人旅游偏好上的认可,且愿意积极向亲代表达个人看法。

在旅游前阶段,独立型子代出于休闲动机选择带亲代出游,而且通常充当主导统筹的角色。在这一阶段,他们的认知和行为有以下特点:第一,他们更多受外界的拉力影响,向往在旅游中获得不一样的体验,“我觉得日本漂亮,而且也不是特别远,就和家人提议去”(F10)。第二,此类旅游往往是在亲代的意愿或计划以内,家庭有集体出游的习惯,如节假出游(F10)、高考后的旅游(F09)、每年购物(M15),因此一般由亲代付费。子代在旅游中尝试主导更多,如“最早身份转换的时候是初三到高中吧”(M15)。第三,子代在旅游决策中能够进行主导统筹,一方面是自身对旅游较感兴趣,想尝试去了解更多,如“什么事都就是给我爸妈去(安排),玩起来也不是很爽。现在我会愿意安排这种事情,就更好玩一点”(F09)。另一方面则是由于亲代对子代能力上的信任和依赖。亲代本身可能限于知识和能力,容易在旅游中遇到困难,如出国时语言不顺(F03)、对网络订票业务不熟悉(F10)、“路痴”(M15),而子代作为接触新兴事物更多的人群在这方面能更好解决问题,因此他们主动请求子代作为行程的负责人,并信任他们的能力,“问我能不能帮忙做翻译或者做行程规划”(F03),“他们说我不管了,你自己搞定了”(F09)。

在旅游阶段,独立型子代一方面专注自身的旅游体验,容易忽略照顾亲代的感受,另一方面他们会对旅游各类状况带来的压力较敏感,因此更加注重如何解决旅程实际问题。在游玩体验上,他们会根据自己的意愿安排行程,为此可能会选择独身前往,如“我去秋叶原的时候我妈对那些动漫的不感兴趣,就我自己去”(F10)。他们向亲代表达自己的游玩意愿,把亲代作为配合和听从的角色,如“我个人感觉他们的心态是去跟着年轻人,有什么刺激活动那就去玩,假如自己接受不了,那就随便逛逛”(F03)。而在互动体验上,他们会愿意主动向亲代表达自我。值得强调的是,第一次负责处理多种旅游问题对独立型子代而言是一种挑战,他们往往会专注问题的解决,有时因为挑战过大会感到有压力,如“全程的话基本上是由我来做翻译的,其实我觉得我工作量是比较大的”(F03),“日本那个交通机器比较复杂,也是靠着我摸索才可以操作的”(F10)。因此,他们会为无法解决问题流露出消极的一面,如“当时我还想我真的觉得好难,在国外我从一个地方到另外一个地方要这么难,我就想取消民宿,直接在市中心呆着不去了”(F10);也无暇顾及亲代的体验和感受,甚至会向亲代表达愤怒,如“我跟他说,你就听我的,你就不要吵,你都不知道我现在压力有多大,你就安静在这里喝水就好了”(F03),往往还需要亲代对其付出更多情绪成本,疏导子代的情绪,帮助他们渡过这一难关,如“他(爸爸)其实很愧疚,他就跟我说对不起”(F03),“她没说我什么,可能给我买杯奶茶,我就没这么气了”(F10)。亲代对子代的请求更多也是功能性上的需要,如“他们想去那个地方走一走,(如果)我能安排就给安排”(M15),但并不会为子女提出更多问题,如“他们不会问我什么问题,因为我也没去过,问大家都不知道的问题等于白问嘛”(F09),反而会关注子代本身旅游体验是否满足,并尝试开解。如F09在对山顶景色失望而生气时,父母说“你肯定要做好这种心理准备,肯定不可能每天天气都那么好的”(F09)。因此,他们的积极体验围绕个人的游玩经验展开,如美食(F09、M15)、刺激的活动(F03)、独特的风俗(F09、F10),消极体验则以景点不如期待(F09)、旅游过程波折多(F10)和个人观点被干涉(F03)为主题。

在旅游后阶段,他们会以自己在旅游中的体验和表现作为评判标准,关注自身的成长性,同时也朦胧地感受到自己在家庭中能肩负的更多责任。在评判标准上,他们既考虑个人的游玩体验,如“想玩的都玩了”(F03),也会考虑自己的个人成长,如对第一次作为负责人的成就感(F03、F09)、个人威信的建立(F03)以及个人能力的考验,“等于说是其他的规划计划都会有可以参考的经验”(M15)。同时,他们也认识到带父母旅游除了是可取的休闲方式以外,也是促进个人了解父母的方式,会意识到自己对家人的关注不足(F09),察觉到家人的包容(F03、F10),并且也认可与期盼旅游情境中这种包容的发生(F03、F09)。部分人向父母提出未来再次带他们旅游(F09、F10、M15),而部分人则因为生活暂时的不稳定而没有笃定想法(F03)。但当下而言,他们更多把带父母旅游作为一种可接受的休闲方式,“不会说请他们去旅游这样的一些很刻意的孝顺”(F03),“如果和爸妈(旅游)的话,他们都会按照我的兴趣或想法,所以我觉得没什么关系,也可以”(M15)。

总体而言,独立型的子代旅游者是“自立的少年”。他们在旅游中追求自我满足,有时会忽略亲代感受。他们通过旅游探索自我能力,但也会感受到自己需要更多关注家人。在这一过程中,父母对他们更多怀着包容、鼓励的态度,关注着他们能力的成长。

3.2 回应型:听话的孩子

回应型的子代旅游者(F05、F08)关系取向中等,观念取向弱,即追求亲代旅游意愿上的认可,且向亲代表达个人看法不积极。

在旅游前阶段,回应型子代出于回应要求选择带亲代出游,而且通常充当意见提供的角色。在这一阶段,他们的认知和行为有以下特点:第一,他们自身并没有产生旅游需要,而是在得到亲代的指示后才进行回应。两位访谈对象都源于同一理由带亲代旅游:亲代要来探访自己就读大学的城市。他们由于本身熟悉所处城市,并没有旅游需要,相应地,他们的亲代已经有了较具体的打算,如“提前几个月办好签证说要来看看我和我哥”(F08)。第二,他们由于一些客观原因所限,行程和住宿在客观条件上与亲代分离,如“我妈她就住我外婆家”(F05),“我有室友他们也不太方便住过来”(F08);平时需要在上学生活中抽出时间陪亲代,如“就是尽力吧,除非是上课时间错不开的那种”(F08);他们较多时候都只向亲代提供游玩的意见,由亲代决定是否前往,如“他们可能反正先会听一下我的建议”(F08)。亲代在旅游前也担心自己会打扰到子代的正常,不需要他们过多操心,“他们觉得会给我们添太多麻烦。因为我们有时候会在上课,然后就通知我们一声,(他们)就自己去”(F08)。

在旅游阶段,回应型子代作为被邀请带领亲代出游的一方,他们会更关注亲代的游玩体验,也更重视亲代旅游体验的积极与否,但他们的行动更多是对亲代意愿的直接执行,不会过多地表达自我观点。在游玩体验上,回应型子代主要按父母的心意来安排行程,如“考虑他们想不想去这个地方,考虑他们口味喜不喜欢吃这种”(F08),并以自身的经验认知为亲代提出建议,如自己觉得不错的景点,以及学校、城市名胜等自己熟悉的地方,但子代仅仅只是简单地提供意见,没有做细致安排,如“会提前查一下导航,但是并没有说提前一天去规划”(F05)。在子代无法陪伴的时候,亲代会选择告知子代后单独进行游玩活动,如“他们坐电车自己查地图,说去植物园”(F08)。在互动体验上,他们观察亲代的活动体验多于自我表达,如“广州塔变换颜色,妈妈就站在那里要拍每一个变换的颜色”(F05)。他们更多关注解决亲代遇到的实际问题,最主要的沟通形式是介绍,让他们熟悉环境,如“我比他们更熟悉,然后我把什么东西介绍给他们”(F05)。对于他们来说,积极体验的记忆主要来源于亲代的积极旅游体验,“我妈之前没有去过,然后我就点了四五个点心,然后自己还一个劲地介绍。我妈觉得挺开心,而且钱是我付的,我就会觉得自己带她吃东西挺厉害的。”(F05)因为个人对亲代较为顺从,亲代也较为照顾子代的感受,子代较少产生消极的体验。但在亲代的游玩体验不佳时会因失语而产生尴尬情绪,如“有一次带他们去吃一家中餐厅,我爸不喜欢,说这家太难吃了。我就说因为离学校近,所以我们经常会来。反正就这样吧”(F08),这种失语是由于子代主动表达的缺失,导致的与亲代亲密实践的失败,例如“当时正好有一个外国人比较友好,然后他问我们要不要帮我们合照,但是我没有听见,我背对着他,我妈因为也没有太听懂,然后就我只给她自己拍的,其实有一丝丝的尴尬”(F08)。

在旅游后阶段,回应型子代会比较重视亲代对旅程的评价以及自己在旅程中展示自己生活的程度。除了肯定自我的亲代评价外,如“爸爸说我很厉害,会带妈妈去玩了,他会这样子吹牛捧我们俩”(F03),他们还看重自己在旅游中带着亲代熟悉自己所在环境的成就感,如“我比他们更熟悉,然后我把什么东西介绍给他们,那种过程会觉得挺有成就感的”(F03)。这些关注焦点的形成可能是因为回应型子代在家庭中往往是被动的一方,如“我是那种比较随便了的人吧,就他们说啥那行就这样”(F08),但因为他们的“听话”,亲代也将其视为爱与关注的中心,如“很谦让和很宠爱,才让我是家庭的中心”(F05)。对他们而言,带父母旅游的意义在于“加深关系”(F05、F08),以及向亲代证明自己生活上的独立性,如“我当时走的时候他们也特别不放心,不过他们感觉在这边什么事情都是我自己做,就更加独立些”(F08)。对再次带父母出游,回应型子代都保留想法,没有具体的计划,他们更希望能在有经济能力以后反馈,为亲代提供更高级的消费体验,如“可能自己买的车,我就会不愿意再让我妈挤地铁了”(F05),“自己能让他们开心,然后自己觉得能回馈他们”(F08)。

总体而言,回应型的子代旅游者是“听话的孩子”。他们在旅游中关注家人,提供意见,但更多扮演听从和回复的角色。因此,带父母旅游实际上仍属于一项由父母来主导的活动,但回应型子代在此过程中感受到了个人的独立感以及可回馈父母的能力,这使他们更愿意增加“子代-亲代”出游形式的机会,并尝试实现真正的反馈。同时在“子代-亲代”家庭旅游过程中,其亲代也倾向体贴、理解子女。

3.3 协商型:同行的旅伴

协商型的子代旅游者(F01、F07、M11、F12、M16)关系取向中等,观念取向强,即追求亲代旅游意愿上的认可,且向亲代表达个人看法积极。

在旅游前阶段,协商型子代出于回应要求或休闲动机选择带亲代出游,而且充当协调代理的角色。在这一阶段,他们的认知和行为有以下特点:第一,他们自身的旅游需要往往和亲代不一致,如“我比较喜欢玩水的嘛,但是观赏的肯定要迁就他们”(F01)。第二,他们在旅游中通常作为协调代理的角色,一般情况下主导大量准备工作,如行程安排、沟通、翻译等,但亲代也会与他们共同商量,表达意愿,因此,行程是双方共同协调的产物,往往需要“互相迁就”(F01),有时会采取分组活动的形式,如“分成两个项目,喜欢这个项目的就一起行动”(M16)。第三,他们会在旅游规划中穿插自己喜欢的项目,这些项目可能亲代不喜欢或不参与也愿意迁就的,如“我的就是最贵的项目,他们是差不多最便宜的项目”(F01)。

在旅游阶段,协商型子代会关注自我的游玩体验,但会留意亲代的旅游意愿,某些时候选择与他们共同游玩某些项目,某些时候则更坚持自己的游玩项目,为此经常需要与父母进行沟通以协调彼此的意愿。游玩体验方面,他们会在遵循亲代意愿的情况下选择符合自己偏好的活动(F16),在父母不同意的情况下,他们会尝试进行协商,如“刺激的(活动)肯定很惋惜没人陪我玩,但是那种观赏性的建筑我(即便)觉得千篇一律,也会陪着他们去”(F01),“比如说我想多玩一会,他们想回去,那可能找一个折中的方法”(F07)。在互动体验方面,他们往往采用主动沟通的方式,主要侧重共识性,努力协调自己与亲代的意愿或价值观达成一致,各取所需,如“有一部分的人他们可能就走不动了,中途暂停就在那里歇息了。商量一下后我妈是选择说停下来坐在那里看风景,我爸是选择跟着我一起去看”(M16)。但有时也会存在难调和的情况,子代则需要在关系与游玩体验之间做取舍,如在想进酒吧体验刺激感但看到父母态度较严厉的情况下则不敢提出(F01),在母亲不愿前往景区时以耽误行程为由劝她前往(M07)。他们注重个人观点的表达,也许会在当下让亲代不开心,如规劝父亲:“我记得他在电瓶车上快要和导游吵起来了……我说有些景区的这些工作人员可能就是接待的游客多了,他脾气就会比较差。”(F12)此外,他们也相当注重解决亲代在旅游中可能遇到的各种问题,如教他们租车自驾(M07),或是登山时自己准备好补给(F12)。较敏锐的子代能很好洞察出亲代的异常,并快速反应:“在陌生环境里他不会表现得很明显,但是我长期观察他们会比较本能地知道他在哪些点上,但是他其实在强撑着……我会很快地做出一些反应”。(F12)他们也会关注彼此情感,通过拍合照的方式来进行亲密联系(F01、F07、F12)。也因此,他们的积极记忆往往与个人游玩经验有关,如刺激的活动(F01)、赏景(F07)、品茶休闲(F12)等,但由于需要协调好亲代旅游意愿,他们会留意亲代良好的游玩体验,如妈妈看夜景时因为觉得“挺震撼”而“一直在山顶那里喊让我拍照”(F11),爸爸买菜时因语言不通闹出的玩笑(M16),以及与他们互动时的关系体验:“我在后面觉得他们背影配上那个背景很浪漫,然后就拍了一张,照片现在是我们家微信的聊天背景”。(F07)由于注重个人体验,他们经常主动表达个人观点以协调沟通,但协调效果并非总如他们所愿,因此协商型子代有多种不同类型的消极记忆:或是对景点不如预期感到失望,如“我又觉得那里没有想象中漂亮,不值得绕山路那么辛苦过来”(F01);或是个人做喜欢的事没被肯定,如“我觉得我放歌的行为不会影响到他们……后来有一次吃饭的时候聊天,我妈说你怎么能都不问我俩就自己在车上放歌”(F07);或是未为亲代解决好问题而不被肯定,如“我妈就吐槽我英语这种水平的,我自尊心受到了很大挑战”(F01);或是无法与亲代达成一致的认识,如“我在家里说你们这次出去玩这么开心,是不是得奖励一下我,然后我妈就说夸什么夸,还不是花我钱练出来的”(F07);以及忽略亲代感受或被忽略而导致关系的疏远,如“平时我说‘给你们拍照’,他们都会说好啦,但是那一次他们说‘就不拍了!这种有什么好拍的!’”(F01),“我才发现他(爸爸)的鞋湿掉了,可能是这样觉得冷”(F07)。他们一方面能感到亲代在旅游中会比日常生活更需要自己照顾,如“旅游时感觉我们家是以我为中心的”(F07),“这种依赖更像是觉得女儿长大了,可以帮助他们做一些力所能及的事情”(F12),另一方面又认为自己的体验还是受父母身份影响而缺乏自在感,如自己觉得经济能力不足而必须更听他们的意见(F01),或“也不是跟朋友那样子(相处)”(F07)。

在旅游后阶段,协商型子代既重视自我的游玩体验和个人期望,也重视亲代的评价和与亲代的关系体验。一方面,他们普遍满意自己的游玩经历,由于积极争取,他们往往能满足自己的旅游需要,并且投入景点的游玩之中,如体验刺激活动(F01)、独自登高拍照(F12)等。另一方面,他们也重视亲代对此番旅程的评价,如为亲代的批评而受挫(F01),为亲代的赞美而高兴:“你就能感觉到他们是真心夸你的那种。”(F07)重游态度方面,某些访谈对象会主动承诺要带父母旅游,或是将来想证明自己有照顾家庭的能力(F01),或是完成家庭的约定(M16),某些访谈对象则想要照顾父母的旅游意愿,如发现父母可能不太适应家庭出游的方式而更喜欢两个人一起或和朋友一起(M11、F12)。在对带父母旅游这一行为进行意义解释时,他们有以下认识:第一,这是一种有效的回馈父母的方式,“尽孝心”(F01),“教他们更好地去体验”(F07),但亲代未必喜欢这种家庭出游形式,因此,日常陪伴会是更重要的回馈效果(M11、F12)。第二,这是一种很好的促进了解的方式,既能让父母对自己放心(F01),也可以更多关注父母,如发现父母一起彼此照顾是一种很幸福的行为,并感到幸福(F07)。第三,这是一种休闲方式,某些家庭会比较乐意,如“我们家都是一个比较喜欢旅游的状态……我自己也乐意做旅游规划这些事情”(M16)。第四,这是一种加深彼此情感联系的方式,如“大家是一整天都在一起,不会被手机这样一些电子设备干扰”(F07),但是只对日常生活的状态有短期的改变,彼此的相处观念实际上无重大转变(F07、F12)。

总体而言,协商型的子代旅游者是“同行的旅伴”。他们会在旅游中追求满足自我需要和照顾到亲代的旅游需要,也会主动和亲代表达个人意愿,征求亲代同意。由于旅游需要不一致且个人游玩意愿强,他们往往在沟通中走向协商,也因为如此,对自身行为的妥协感也较强。他们会因为在旅游中的主导地位获得对自身能力的认可,同时,也比以往更了解家人、加深了羁绊,但并不认为亲代是玩得来的同伴。在这一过程中,父母也同样注重个人的游玩体验,并把旅游视为对子女的考验和家庭的团聚时刻。

3.4 敬爱型:报恩的子女

敬爱型的子代旅游者(M04、M14、M17、M18)关系取向强,观念取向弱,即倾向在旅游中追求与亲代偏好上的吻合,向亲代表达个人看法并不积极。

在旅游前阶段,敬爱型子代出于回馈父母或调节家庭矛盾等动机带亲代出游,通常充当主导统筹的角色。在这一阶段,他们的认知和行为有以下特点:第一,他们在做决定时完全以亲代利益出发,尽可能满足亲代意愿,如父母想来学校逛(M04)、父亲生日(M14)或是让父母分开一段时间作为“冷静期”(M18)。第二,他们有着想要父母获得放松体验的强烈意愿,主动带父母出游,并特别在意父母对旅游的想法,如“我发现爸爸的眼睛是闪光的,但是去其他城市都没有这个表现,我就知道我选对了”(M14)。第三,他们回馈意识较强烈,往往做好细致的策划,不让父母操心,“出去的时候不能让父母做打算”(M18),父母也非常信任他们。

在旅游阶段,敬爱型子代作为主动带亲代出游的一方,比较重视亲代的游玩体验,而且在与亲代互动的过程中也更为尊重亲代的观点,重视家庭的秩序感,较少表达个人的意愿。在游玩体验方面,他们完全按父母的偏好设计行程,充分考虑父母的需要,如“一天最多安排两个景点就够了,我会考虑到别让他们那么累”(M14),而且会为父母随时更改行程,“一开始她特别想去的地方就按她的意思走。事实上,我妈有什么意见的话,她就跟我说,然后我就更改我的行程”(M04)。但如果发现亲代做出的决定不一定能为他们带来好的体验时,他们会坚持自己的行为,如“她可能觉得有的地方不用去,但是我觉得我跟她说这个地方一定要去,去了之后不会后悔,她去了,说‘啊果然是’”(M18)。在互动体验上面,他们有如下表现:第一,十分关注亲代的体验和状态,希望他们玩得顺利,如“得按她喜欢的来”(M18)。敬爱型子代认为亲代的体验理应是旅程中的重点,而且会因为父母没能玩更长时间感到遗憾(M17)。第二,他们往往会在与父母的互动中作为倾听的一方,愿意倾听父母的故事和心愿(F14),因为了解代沟的存在,他们不会去表达自我或是过多干预他们的观点,“如果说你已经是一个不同辈分了,很难产生一样交流的效果”(M18),在父母对自己有意见时也是顺从和接受(M17、M18),他们更多愿意用行动表现自己的可靠,“平时不做,但是关键时候要能顶住”(M04)。第三,他们非常重视与父母之间的关系。因此,积极体验源于与父母相处的关系体验,如在餐桌上听父母讲有关往昔的岁月(M14),或是爸爸背着妈妈,自己背着女朋友在海边奔跑(M17)。此外,看着亲代游玩得开心也是重要的记忆,如“我妈是第一次去比较大的城市走得这么仔细什么的,感觉很新奇”(M04)。由于他们考虑较周到,也比较顺从父母的态度,基本没有消极体验,但子代也可能使亲代游玩得过于疲惫而有点自责,会更注意行程的轻松(M04、M14)。

在旅游后阶段,敬爱型子代会比较重视亲代对旅程的评价以及自己对家庭的某些期望。对于他们来说,个人对旅游的感受很大程度上取决于家人的感受,“看到我妈挺开心的,我也挺开心的”(M03)。能够让亲代享受自我时间,获得良好体验是他们内心的愿望,“好像圆了他们的梦就也圆了我自己的梦”(M14),“他们可以享受这个时间,去看看风景,走一走,我觉得非常好,非常棒,因为平时生活没那么放松”(M17),也是一种责任使然,如“带父母旅游,觉得这是我的责任,或者说是我觉得我应该做的事情”(M17)。在重游态度方面,他们自己往往很希望可以带父母去旅游,但需要看父母的时间以及意愿,不然旅游会成为他们的负担,如“因为很多时候跟我爸妈去旅游是我觉得(要)让他们去看一下”(M04),“他们现在总是比较操心我,因为我可能要走了,所以现在不是一个很好的机会”(M18)。对于带父母旅游的意义,他们有着以下的认识:第一,这是一种重要的回馈方式,如“我觉得这样可以弥补我的一些愧疚”(M14)。第二,这是实现个人愿望或使命的重要方式。敬爱型子代将让家人有着更多精彩的体验视为自己的愿望,并赋予其仪式感,如“这是我2020 年做的最重要的一件事情,也算是圆了我自己一个梦”(M14),因此远比个人旅游或与朋友旅游重要。他们觉得父母应该要见识到更精彩的世界,“他们不知道怎么去玩,甚至觉得要不要出去玩”(M17)。他们对父母怀有尊敬的感情,如“我是很尊敬他们的”(M14),“我是家庭观念很重,比较尊敬父母”(M17)。第三,他们意识到这样的旅行机会是比较稀有的,一方面是因为父母身体原因或是工作原因,对父母来说放松的机会少,如“他可能缺乏这样的一段时间,说不用去想什么时间,也不用去担心发生了什么事情,无忧无虑地去玩就好”(M18),另一方面则是觉得自己未来需要工作或者组建新的家庭,也没有那么多空闲时间和父母一起,如“因为我单身,所以我觉得趁着现在有空的时间,都会付出在父母身上”(M14)。第四,他们也认为这是与父母重要的情感实践形式,亲力亲为带他们旅游比买东西更加重要(M14),或是能解决家庭矛盾(M18)。

总体而言,协商型的子代旅游者是“报恩的子女”。他们将带父母旅游视为一种尽孝的方式,尽力在旅游中照顾到亲代的旅游需要。他们往往尊敬亲代,顺从亲代的旅游偏好和意愿,但也有自己的主见,信奉行胜于言。他们有着强烈的家庭责任感,将带父母旅游视为一项重要的个人使命。在这一过程,父母信任子女并乐意提出要求,也会流露出对子女的欣慰。

3.5 亲密型:亲密的朋友

亲密型的子代旅游者(M02、F06、F13)关系取向强,观念取向强,即倾向在旅游中追求与亲代偏好上的吻合,且积极向亲代表达个人看法。

在旅游前阶段,亲密型子代出于回馈或情感实践动机选择带亲代出游,而且通常充当主导统筹的角色。在这一阶段,他们的认知和行为有以下特点:第一,他们喜欢和父母在一起,“很想跟他们见面”(F06),也希望回馈父母,所以在合适的时机就希望可以带父母去旅游,“如果找到工作的话,可能就时间没有这么自由了”(F13)。第二,他们希望父母能了解自己所在的地方,“我在大学念书,肯定是他们也想看,然后我也有意愿带他们去”(F13)。第三,他们往往会为此花费很多心思准备行程,并提前很久向父母提出打算,父母也会比较信任他们的安排,如“我当时就跟他们把行程什么都列好,发给他们,(告诉)他们怎么过来”(F6),“我最后用手账的形式做了一个旅游攻略,还挺详细的,然后全程都是我提前去买机票、高铁票,订酒店。他们基本没提过什么意见,跟着我玩就行了”(F13)。

在旅游阶段,亲密型子代作为主动带亲代出游的一方,他们十分重视亲代的游玩体验,而且在与亲代互动的过程中也比较主动。对他们来说,关系体验是最重要的,很希望能与亲代一起沉浸在游玩活动里。在游玩体验方面,他们会完全按父母的偏好设计行程,让他们玩得开心,“他们很相信我,而且对我的策划很满意”(F13),“我觉得她应该没问题,所以我才会提出这个问题”(M03)。他们在旅程设计方面往往非常用心,希望父母能玩得开心,而且自己的旅游偏好也与父母较一致,因此自己也会玩得开心,但如果亲代不太喜欢自己的安排,他们也会表现出难过,“我就担心他们就是不开心啊,结果他们还就是说要换地方,我当时就很难过”(F06),但是因为和亲代关系很好,即使有矛盾也会解决得很快,如“我妈太激动了,两点就在那里吵,说赶紧起床了。把我气死了,因为那天晚上刚好爬完长城,好累。但最后的事实证明我妈是对的”(F13)。互动体验方面,他们有着如下表现:一是特别关注亲代的游玩体验和私人感受,希望父母能过得愉快,如“我觉得这次我可能有点过了,就特别想让他们这一趟玩得特别开心,过于关注他们吃得好不好、住得好不好那种”(F06)。二是主动向父母展示自己的成长,让他们更相信自己,如“让他接触我现在的一些思想和一些行为方法”(F13)。三是在游玩时强调与父母一起度过,如“这些一定要带我妈去的”(M03),以及“一直都想跟他们一起吃早茶嘛,吃了一个早上就很快乐”(F06);四是致力解决亲代在旅游中遇到的各类问题。因此,他们的积极体验主要是与亲代一起游玩的体验,如吃东西(M03、F06)、看海(M03、F06)、爬长城(F13),以及父母享受游玩过程的体验,如“看到毛主席真身的时候,爸爸就很感动,因为他们那辈的人就对毛主席是非常地崇拜那种,当场就买了一些毛主席的纪念品,你不管它有多贵,觉得这件事情很有意义”(F13)。而他们的消极体验较少,有可能会因为亲代的游玩体验不佳而感到心情不好(M03),或是暂时未能安排好接下来的行程(F06),但亲代并不会对他们有意见,“对事不对人”(M03)。

在旅游后阶段,亲密型子代会比较重视亲代对旅程的评价、与亲代的关系体验以及自己对家庭的期望。对于他们来说,个人对旅游的感受也很大程度上取决于家人的评价,会为了得到肯定而开心,如“她觉得我很多决策或者攻略说得还是比较合理的,性价比又高,是安排得又好”(M03)。此外,他们也重视与父母相处的感觉,认为旅程是“其乐融融”(M03)的,“融洽”(F06)的,并认为这是一种对父母的回馈,如“自己好像也是可以去通过自己的能力,让爸爸妈妈开心了”(F06)。因此,他们很愿意与父母再次旅游,如“同样的目的地同一段时间我会跟朋友说我跟父母一起比较好”(M03),“真的我可能如果说下一步去哪个城市实习啊,或者去工作,我绝对会再带他们到那个城市去玩”(F06)。对带父母旅游的意义,他们有着如下认识:第一,带父母旅游是一种回馈父母和与父母建立亲密联系的方式,如“我做出这样的一个行为也是出于他们对我的爱以及我对他们的爱的一种回馈”(F06),他们很喜欢与父母在一起的感觉,重视与父母的互动,如“他们在生活很多小事都会来唠叨我。我在研究生以后觉得这其实是一种幸福了”(F15)。第二,带父母旅游可以促进父母对自己能力的了解,让他们另眼相看,如“我觉得可能算自己长大的一个标志,因为之前我妈总觉得她带我做很多事情,因为现在慢慢地还会把很多东西交给我”(M03),“这一次带他们出去玩了之后,一切都是我一个人办的,他们就觉得原来你在外面是这样的一个状态……生活上对我放心了很多,这肯定是一个转折点”(F15)。第三,他们也开始关注父母的身体状态,并认为带父母旅游是一件应趁早去做的事情,如“我爸就说两个人应该冒险,有一种很青春的感觉,反正当时就觉得正好我是这个时候带他们来了,不是等他们七八十岁的时候再带他们过来”(F15)。

总体而言,亲密型的子代旅游者是“亲密的朋友”。他们期待与父母相处,乐于与父母表达个人情感,也尽力在旅游中照顾到亲代的旅游需要。他们在日常生活中也愿意与父母保持密切联系,将带父母旅游视为加深彼此关系的方式。在这一阶段里,亲代也与子代和睦相处,亲密无间。

4 结论与讨论

4.1 结论:关系取向与观念取向

本研究的主要结论有两点(参见图1)。第一,人初显期青年在“子代-亲代”旅游中受“关系取向”和“观念取向”影响,并根据亲代反应、旅游经验、客观条件等外在因素在具体的旅游情境中凭不同的认知体系产生相应的行为倾向。第二,青年在旅行中需处理与“亲代”和具体的“旅游主题”两大对象的关系,而倾向关系的程度和倾向观念的程度是青年对这一情境的先决判断,青年会以此为基础,根据亲代反应、旅游经验、客观条件等外在信息,在具体旅游情境中表现出5 类认知过程和行为倾向,分别是独立型、回应型、协商型、敬爱型和亲密型。需要指出的是,关系取向和观念取向反映着青年在家庭关系中对自我的定位,这是在与亲代相处的日常生活中形成的。相较于日常的家庭生活,“子代-亲代”旅游既提供了青年与亲代紧密相处游玩的非惯常环境,又提供了家庭身份的暂时颠倒(子代暂时替代亲代成为主导者)。因此,青年的关系取向和观念取向会较日常生活展现得更加明显。

图1 家庭旅游中关系取向与观念取向对子代的影响Fig.1 Effects of relationship orientation and concept orientation on progeny in a family travel

其中,关系取向是一大判断依据。本研究将关系取向定义为旅游中对与亲代关系的重视程度。从核心情境出发,关系取向则指子代有关个人对旅游主题的处理如何影响与亲代关系的思考,一定程度上反映子代在个人利益与亲代利益间的偏向。在具体的旅游情境中,关系取向越高的子代,往往越重视亲代在旅游中的利益,愿意为亲代做更多的事情。在旅游中考虑父母意见,为父母付出是与父母旅游的重要特点之一,Wang等的研究中所得到的表达孝心、补偿和奖励动机[9]以及白凯等指出互惠性孝道影响子女旅游决策行为[61],也是对此发现的实证说明。但和以上研究不同的是,本研究认为,这种对关系的重视贯穿于旅游全程,体现在旅游准备、游玩体验、互动体验和旅游回忆各个情境中。符国群等也尝试从孝道出发,解释孝道观念如何影响旅游中的孝行[18],但其研究重点侧重于研究亲代和子代两者在旅游过程中的相互影响。而本研究则侧重于从子代的角度进行阐释,并强调了不同的子代对父母关系的重视程度存在不同,即关系取向包含低、中、高3种尺度。

观念取向是另一大判断依据。本研究将观念取向定义为向亲代表达个人观点的积极程度。从核心情境出发,观念取向则指子代有关旅游主题的情绪、观点或意见如何在与亲代的互动中呈现的偏向,一定程度上反映子代在亲代面前的表达意愿。在具体的旅游情境中,观念取向越高的子代,往往越重视个人在旅游中的意愿和看法,愿意在与亲代互动的过程中采用更加主动的策略展示个人的态度和价值观。在Schänzel 的理论框架中,个人时间是家庭旅游的一大主题[22],因成员的不同需求而造成冲突也是学者关注的家庭旅游现象之一[20-21],而观念取向能作为一个适宜的衡量指标反映子代对个人时间的重视程度以及处理个人时间的方式。相比之下,孝道视角阐释“子代-亲代”旅游中的子代对个人时间的安排会更多与亲代或家庭挂钩,具体体现在以下两方面:一是子代为亲代所做出的个人时间的牺牲,如Heimtun 强调对自我时间的需求和渴望[24];二是引入目的、规范等概念将个人时间的意义依附在家庭之上,这也是符国群等发现子代对家庭旅游的结果评价普遍高于过程评价的理由[18]。观念取向同时还关注到子代在旅游中为实现个人愿望的策略以及自我认同的发展情况,以及自我认同与家庭情感联系之间的关系。这也体现“子代-亲代”旅游具备作为反映中国成人初显期青年对成年定义认识的代表性,值得在未来获得更多的关注。

4.2 讨论:认知和行为倾向的差异性

本研究的重要发现之一是成人初显期青年在“子代-亲代”旅游中存在差异性的认知体系和行为策略,并根据经验材料将其界定为独立型、回应型、协商型、敬爱型、亲密型5种类型。造成以上认知和行为倾向存在差异的原因是子代在关系取向和观念取向上所侧重的程度有所不同,而子代对关系取向与观念取向的倾向则与其个人观、家庭观有深刻联系,可能受到其本身生活环境或个人阅历影响。从年龄、性别等人口统计变量去分析个体在旅游中的消费行为是一种学界和业界常见的研究思路,用以进行市场细分,并积累了不少表层的规律,但往往难实现对“人口统计变量→个人观和家庭观→旅游消费认知和行为倾向”内在机制的深入解释。这是因为,第一,年龄、性别、经济能力等条件在我国特殊的时代背景下还意味着特殊和复杂的文化环境压力;第二,家庭生活方式和价值观念,以及这些条件对其的影响也是同样复杂的现象。而本文认为,关系取向和观念取向这两个概念的重要性则在于,它可以作为理解个体家庭观的两大肯綮(亲代对于自己的重要性和向亲人表达自我的倾向),而个体对不同旅游情境的具体解释都会围绕其展开,这就为研究“个人观和价值观”这一复杂的概念提供了切入点。在前文,本文展示了关系取向和观念取向与对应的5 种认知和行为方式,这是对青年带家庭出游这一现象中“价值观念→消费认知和行为”的解释。但由于研究条件有限,本研究未对青年的某些人口统计变量条件与青年个人观、家庭观之间的关系展开研究,但基于访谈资料,本文认为这些人口统计变量会影响到青年的关系取向和观念取向,进而影响他们的认知和行为倾向。下文是对这种情况的讨论。

年龄可能是最为关键的影响条件之一,因为年龄往往反映了子代不同的生活状态。在本研究中,对于印象最深刻的一次“子代-亲代”旅游,独立型的访谈对象旅游时平均年龄为17岁,是所有组中年龄最小的一组。此时,他们并未进入大学生活,与家人日常起居联系亲密,可能正因为如此,他们暂时没有发展出与父母保持亲密情感联系的需要(关系取向弱),而发展个人认同的愿望相比之下更加强烈(观念取向强)。因此,带父母旅游对其个人是一种能力考验,体现着他们的成长性。也因此,他们的父母往往在旅游中作为包容、体谅和引导子代解决问题的一方,为他们的成长助力。回应型的访谈对象旅游时平均年龄比独立型稍大,为19岁。此时,他们已进入大学生活,与父母分居时间不长(一到两年),在远离父母庇护下有了较独立的生活空间,仍在适应与父母相处的新尺度(关系取向中等)。与此同时,他们在自我认同感方面仍未完全肯定自己的成人状态,同样仍在适应成人阶段的社会责任,未能完全掌握主导权(观念取向弱),而且经济能力也并不足以反哺家庭。这可能也是他们在旅游中作为父母的回应者而并没有进一步作出更多奉献的原因。协商型和亲密型的访谈对象旅游时平均年龄分别为21.4岁和21.6岁,对应的生活状态是处于大学将要毕业或已毕业一到两年的阶段。与前两组相比,他们的社会阅历更加丰富,更强调个人对自我认同的探索(观念取向强)。他们或是意识到个人与父母的想法并不总是相近的(关系取向中等),但不愿只是作为听从者,而尝试与父母沟通争取实现态度、价值观的一致,或是意识到与父母相处时光的重要性,主动与父母构建更深的情感联系(关系取向强)。敬爱型的访谈对象旅游时平均年龄为25岁,对应的生活状态是大学毕业至工作一到两年,处于职业生涯的起步期,社会阅历相比前面的组别更加丰富,个人基本实现生活独立,对生活的掌控感更强,也具备回馈父母的能力。积累了远离父母庇护的社会阅历可能会促进他们对家庭责任的反思,诱发个体向家庭回归(关系取向强),并将满足父母需要视为一种崇高的使命,因此不强调个人表达(观念取向弱)。因此,与父母分居反而促进了两代人的亲密感。值得注意的是,子代在不同的生命周期内其个人观和家庭观会发生改变,相应地,在带父母出游时个人的认知和行为倾向也会发生变化,如从独立型转向协商型或亲密型等,具体的转变情况有待进一步的考察。

此外,性别可能也是一大影响条件。在本研究中,敬爱型的访谈对象全部都是男性,并没有出现女性。这可能与家庭对男孩与女孩不同的教育方式有关,男孩可能从小被注重培养独立有担当的价值观,“爸爸妈妈从小教导我们要独立”(M14),因此,他们总是倾向独立承担责任而非寻求帮助的方式,这可能是他们观念取向弱的原因之一;女孩则被支持与父母有更多的情感交流,如“从小女儿就有特权”(F12),她们可能会在长期亲密的表达习惯中培养了较强的观念取向。再者,个体的经济能力也可能影响他们在旅游中的表现,似乎经济能力越强,他们在旅行中的关系取向也越强,但也需要结合子代和亲代对此的态度来具体看待。独立型、回应型与协商型所进行的旅游大多数情况都由亲代付费,敬爱型所进行的旅游则多由子代付费。而亲密型的旅游的金钱支付情况出现了相对特殊的情况,即子代先行付费,而亲代担心会因此给子代带来负担,与子代协商后以“生活费”的形式给予子代金钱作为弥补(F06、F13)。这也成为子代与亲代亲密实践的例证之一。但这两个条件对差异化的影响并不如年龄明显。日后的研究者在考虑年龄、性别等变量对青年旅游者行为的影响时,则可以以本研究作为部分基础,重点考察这些条件对青年的关系取向和观念取向的影响,以构建完整的理解图景。

4.3 研究启示和不足

本研究有着以下启示:从理论层面上看,首先,家庭旅游研究中少有以成人初显期青年为主体的“子代-亲代”旅游类型研究,本研究尝试填补这一研究空白,通过类属分析归纳出关系取向和观念取向是理解青年带父母出游的关键因素,并对受此影响的子代的认知和行为倾向做出类型化的描述,但并未从子代自身特征出发进行研究讨论,对于如关系取向越高的子代年龄也往往越大,敬爱型子代都是男性等仅做讨论,并未深究。未来的研究可探究人口统计变量与青年关系取向和观念取向的关系,从而更进一步探究这些变量与青年认知行为和偏向的关系。其次,未来的研究可以尝试将关系取向和观念取向置于更多青年与父母互动的情境或是更多不同类型的集体旅游情境中,考察不同主体的认知和行为倾向。从实践层面看,本研究有着以下意义:首先,本研究能为提供家庭旅游的旅游服务企业提供消费者洞察。在营销调查时尝试了解子代对亲代的态度以及表达个人观点的积极性,可更好地理解青年对旅游产品的选择;其次,为家庭教育提供新的视角,有利于父母通过成人初显期青年在旅游中的表现以观察子代对自我的感情和沟通选择,从而根据实际情况和家庭经验进行有意识地互动以促进代际间的理解。

本研究也存在着以下不足:首先,在访谈对象的选择上,本研究覆盖到成人初显期的各年龄段,但在比例上仍有不足,各年龄段分布不均匀,25 岁及以上的青年只有3 名,因此可能会影响案例的丰富程度。其次,本研究主要通过深度访谈的形式获取一手资料,尽管文本内容达到饱和,子代认知和行为的丰富性和多样性得到体现,但受访范围和规模仍然偏小,其结论有待在未来通过实施更大范围和规模的调查加以检验。最后,本研究的材料收集过程较多通过线上访谈所得,访谈过程无法观察受访者的身体语言,而且有较多访谈对象的旅游计划因疫情而搁置,因此他们在描述自身的认知和行为时,均从印象最深的一次旅游经历出发,故转录的材料可能存在一定程度的失真,将来可考虑使用跟踪观察法以得到更具纪实性的材料。