非正式制度影响企业创新吗?

——基于我国A 股民营上市公司的经验证据

卢现祥 许 诚

一、引言

创新是引领发展的第一动力,是实现经济高质量发展和新发展格局动态平衡的重要手段。“有恒产者有恒心,无恒产者无恒心”,体现了制度环境对于创新等生产性活动的重要性(1)。根据新制度经济学理论,制度可以分为正式制度与非正式制度,二者共同构成了企业创新的制度环境。已有关于制度环境的研究从知识产权保护(2)、政府补贴(3)、税收优惠(4)等视角考察了正式制度对企业创新的影响。然而,在关注正式制度的同时,需要注意到,即便在采用了相似法律制度的国家,在经济发展过程中同样面临着巨大的差异,这种差异可能是正式制度解释力难以触及的边界(5)。而文化、习俗等在长期历史发展中积累的种种非正式制度,至少部分构成了正式制度生长及发挥作用的土壤,或者和正式制度一道,共同推动着社会的发展和演进(6)。在注重近代以来我国所引进和改良的种种经济、法律等正式制度研究的同时,加强对在长达数千年的历史中缓慢形成而影响深远的文化特征等非正式制度影响企业创新的研究具有重要的意义。

文化作为一种重要的非正式制度,不但反映了人们的世界观和价值观,而且引导着人们在复杂的经济和社会环境中作出决策,进而影响公司行为。韦伯在肯定文化因素对经济社会发展具有巨大推动作用的前提下,使用统计数据佐证了一个事实,即资本主义的兴起和成功与新教盛行存在着某种相互关系,认为新教伦理背后所蕴含的入世禁欲精神促成了企业家天职观念的形成,使资本主义企业家把努力增加自己的资本和财富视为一种尽职尽责的行为,看作美德和能力的表现(7)。在中国这样一个正式制度相对后发的转型经济体,非正式制度对提高公司治理质量同样发挥着重要的作用,并且和法律制度等正式制度存在一定的互补关系(8)。主导了中国社会两千多年的儒家思想更是普遍渗透到了中国企业家的价值观中,成为中国现代化进程的重要精神支柱,显著影响着企业创新水平(9)。在中国悠久的历史文化和广袤的疆域上,除了影响广泛的儒家学说,作为影响中国村庄自治重要力量的宗族文化,区别于欧洲的城邦文化,更是成为导致中欧不同制度变迁路径的重要因素(10),并显著缓解了影响中国民营企业发展的融资约束问题(11),继而促进企业创新。还有研究显示,地方宗族的发达程度对商帮的兴起也起到了显著的促进作用(12),而商帮文化作为传统儒家思想重要的文化符号代表,以地方宗族血缘和地缘关系为依托,尊崇儒家学说所倡导的“仁义礼智信”等道德规范,并逐渐形成了以“诚信忠义、义利并举”为主的商业文化特征(13)。那么,商帮文化会对企业创新产生积极影响吗?

已有关于非正式制度对企业创新等经济行为影响的解读更多地关注到宗教信仰、儒家传统和宗族文化,对商帮文化和企业创新之间关系的经验研究较少。一方面,商帮以血缘和地缘关系为基础,同宗族组织具有相同的情感纽带,但在势力影响上弱于宗族关系,商帮关系网络的作用可能被宗族组织所替代。Greif 关于中世纪地中海地区商会组织的研究案例对于我们理解商人间的关系网络很有参考价值,其研究发现,在缺乏法律等正式制度保护的中世纪地中海区域,贸易商自发地组成商会,在商会内部有着严格的行为规范和准则,构成了多边声誉惩罚机制来约束贸易商的行为,保障了贸易往来和发展(14)。因而商帮关系网络不仅具有宗族组织血缘和地缘关系的情感基础,还具有特殊的商业关系约束。另一方面,商帮文化尊崇儒家思想,容易被视为一种共同的商业规范,在整个市场经济中发挥作用。但实际上,商帮文化的“经营之道”虽大多脱胎于传统儒家思想,却具有浓郁地域色彩,如晋商“笃守信义”、徽商“贾而好儒”、鲁商“仁爱”、浙商“尚文尚礼、崇信崇义”、粤商“敢为人先、和气生财,利己而不损人”等富有地域属性的企业家精神,对我国市场经济的渗透力和影响力在各地域与企业家之间存在异质性的影响。

基于上述原因,本文试图以商帮文化这一蕴含着丰富企业家精神的非正式制度来分析其对企业创新的影响。本文可能的边际贡献为:第一,拓展了企业创新主体的研究视角。如前所述,已有文献大多基于正式制度层面考察企业创新的宏观制度约束或微观激励机制,本文从商帮文化视角考察了非正式制度对企业创新的影响效应,丰富了企业创新的研究文献。第二,拓宽了文化与公司经济行为交叉研究这一新兴领域的研究范畴。从文化这一非正式制度视角考察公司经济行为方兴未艾,更多的文献主要聚焦于宗教信仰、儒家传统、宗族文化,对商帮文化的关注相对较少。商帮文化作为中国传统文化的重要组成部分,研究的匮乏和丰富的文化遗产并不相称,本文对弥补这一缺憾进行有益尝试。第三,本文以企业迁址事件作为冲击进行稳健性检验,并间接回答了在作用企业创新的力量中“文化氛围”与“关系网络”孰强孰弱的问题,多维度识别商帮文化对企业创新的因果效应,是对工具变量法的有益补充,丰富了现有的研究手段,体现了文化视角分析逻辑的独特性。

二、理论分析与研究假设

(一)商帮文化

我国最早的商业组织可追溯到上古时代,“日中为市、交易而退”,在商周时期商业活动和组织进一步发展(15)。到唐宋时期,行商坐贾分布于大小市镇,盐茶贩运往来于各地商路,商业店铺被组织成商“行”管理。直至明清时期,地域性商帮开始陆续崛起,成为中国商业活动最重要的组织形式(16)。“商帮”一词最早的记载源于清朝前期,福建盐运业分地区承运纲盐的纲商被直接称为“商帮”,以地域来命名、斥巨资获得盐运资格的商人往往是集中了地缘与血缘力量的同姓同宗商人,“合股共财”(17)。

在清朝,商帮文化逐渐兴起,以“十大商帮”(晋商、徽商、粤商、闽商、陕商、鲁商、江右、龙游、宁波、洞庭)为代表的地域性商帮成为当时社会最具影响力的商业力量,对经济和社会发展产生了重要影响(18)。商帮文化相随于主导中国社会两千多年文化主流的儒家思想,以血缘、地缘和业缘关系为纽带,演化出一套商帮团体共同遵守的习俗和价值信念,衍生出一系列独具地域特色的运营规范,影响着企业价值观念,并在经营决策中得到体现和反映。Du 等研究发现,商帮文化能够激励管理者控制运营成本,减少管理层与股东之间的代理冲突,降低代理成本(19)。Kanagaretnam 等研究发现,商帮文化可以提高企业慈善捐赠的程度和可能性(20)。彭晓等利用A 股民营上市公司数据,发现商帮文化显著提升了民营企业社会责任信息披露水平(21)。因此,深入研究商帮文化的时代价值,特别是从微观层面揭示商帮文化在激发企业创新、助力高质量发展中的独特功能具有重要的理论价值和现实意义。

(二)商帮文化与企业创新

著名社会学家费孝通指出,中国的人际关系呈现“差序格局”的特征,如涟漪般一圈一圈向外拓展,而血缘和地缘联系是人际关系网络中最亲近、最紧密的一环(22)。商帮从产生之初,便呈现“一窝则父子兄弟相守,一行盐之地则姻娅亲戚相据”的组织形式,以血缘和地缘为纽带,以习俗、信任为契约基础,依托地域空间,形成了商帮关系网络,“世代相传已久,凡数百家”。明清时期,以“十大商帮”为代表的地域性商帮臻至鼎盛,虽在鸦片战争之后相继衰落,但也有潮汕商帮、莆田商帮等部分商帮在经历数次社会变革后依然活跃于当代社会。除此以外,当前市场中也广泛存在着各地商会等社会团体,它们基于对商帮文化的一致认同,逐渐发展成为具有影响的市场力量。

商帮文化不仅具有依托血缘和地缘为纽带而形成的社会关系网络,帮助商帮所属企业进行资源的共享与价值创造,还具有富含儒韵商道的诚信真善、忠诚信义、义利并举等深层次的文化价值认同。文化能够影响个体的偏好和价值观念,进而作用于经济主体间的认知、互动和策略选择。商会组织的多边关系网络和文化信念对商会发展起到了核心作用(23)。国内关于商帮文化对企业创新影响的定量研究并不多见,最具有代表性的是赵子乐和林建浩基于客家、广府以及福佬三个商帮的中国工业企业数据,证实了海洋文化有助于促进企业创新(24)。综合以上分析,本文认为商帮文化聚合社会关系网络与文化价值认同双重属性,可能通过以下三条途径激励企业的创新行为:

首先,商帮文化关系网络和“诚信真善”的文化观念有助于增强社会信任水平,为企业提供相对稳定的心理预期,降低交易费用与信用风险,促进企业创新。一方面,以血缘和地缘为纽带的商帮团体为个人寻求情感依附提供了天然的基础,特别是在中国这样一个传统的关系型市场,同商帮的企业容易得到商帮成员更多的信任。正如费孝通所言,基于血缘和地缘关系的信用并不是对契约的重视,而是建立在对一种行为的规矩熟悉到不假思索的基础上(25)。这种信用有利于加速商帮利益相关者之间的信息传递与互惠活动,降低信息不对称,缓解融资约束,从而提升企业创新效率。另一方面,尽管商帮文化具有浓郁的地域特征,但诚信契约精神是其共同遵守的重要商业规则和伦理信条,“以诚待人、以信接物”、“货真价实、童叟无欺”等经商理念作为优秀的商业文化基因传承至今,有助于增强社会信任水平,增加研发人员交流意愿,促进企业内外知识交流,降低创新机会的搜索成本,提升企业研发速度。

其次,商帮文化关系网络和“忠诚信义”的文化观念有助于缓解企业代理冲突,激励经理人开展更多的研发活动。创新是一项长期的高风险投资活动,与经理人倾向的短期稳健性投资项目之间存在严重的委托—代理问题,这就需要企业采取有效的监督和激励机制以降低代理冲突。一方面,商帮文化的关系网络便利了信息的共享和传递,有利于形成多边声誉(惩罚)机制,在一定参数条件下可以成为子博弈精炼纳什均衡的一部分,成为支持委托人和代理人相互信任的基础,缓解了代理冲突(26)。另一方面,商帮文化所蕴含的“忠信”伦理作为隐形的约束机制,能够在缓解代理冲突方面发挥积极的作用。孔子曰:“儒有不宝金玉,而忠信以为宝”(参见《礼记·儒行》),曾子也说:“为人谋而不忠乎?”(参见《论语·学而》)。作为“北晋南徽”的晋商还将蕴意“忠信”的关公奉为精神偶像,号召同仁于内忠诚、于外信义,关公文化流传于古今中外。“忠信”思想和职业伦理能够抑制经理人的机会主义行为,促使其积极开展有利于企业长期发展的创新活动。

最后,商帮文化关系网络和“义利并举”的文化观念有助于规范竞争者行为,营造良好的知识产权保护氛围,降低企业创新成果被窃取和侵占的风险。规范的产权保护能够保障企业创新成果的排他性,增强企业从事创新活动的事前激励,也可以增加创新成果的窃取成本,提高企业的创新热情(27)。一方面,商帮文化的关系网络包含着浓厚的宗族情感,而宗族传统有着严格的族法家规,个体“败坏家门”会受到宗族内部的道德惩罚,出现严重的背德行为甚至会被逐出宗族,这种隐形的道德契约为产权保护提供了良好的非正式制度环境。另一方面,相随于儒家文化“仁义”思想,商帮文化“义利并举”的义利观强调追求财富必须满足“以其道得之”的前提条件。古人云:“不义而富且贵,于我如浮云”(参见孔子:《论语·述而》);“君子喻于义,小人喻于利”(参见孔子:《论语·里仁》);“君子爱财,取之有道”(参见《增广贤文》)。“见利思义”的商业伦理有助于规范竞争者行为,降低技术成果被窃取的风险,激发创新动力。

综上所述,商帮文化聚合了社会关系网络和富含儒韵商道的丰富文化价值内涵,有助于增强社会信任水平、缓解企业代理冲突、降低专利侵权风险,从而促进企业创新。据此,本文提出以下研究假设:商帮文化有助于促进企业创新,即地域内商帮文化越浓厚,企业的创新产出越高。

三、研究设计

(一)数据来源

本文以2010—2017 年A 股上市民营公司为研究样本,剔除银行、证券、保险等金融类上市公司以及存在主要变量数据缺失的样本,最终得到7096 个上市民营企业各年度观测值。商帮文化数据源自手工收集整理,具体参见变量定义;公司财务及治理数据来自CSMAR 数据库;专利数据通过CSMAR 数据库和中国国家知识产权局企业专利数据库搜集整理得到。为剔除极端值的影响,对于连续变量在1%和99%分位水平进行Winsor 缩尾处理。

(二)模型设定

为考察商帮文化对企业创新的影响,本文采用创新产出衡量企业的创新行为,设计如下回归模型:

其中被解释变量为创新产出(Patent),解释变量MGC 表示商帮文化强度,Controls 表示控制变量,包含企业和地区层面因素以及行业和年度的固定效应。考虑到创新产出指标是以0 为下限的截断数据,因此本文采用Tobit 模型进行估计。

(三)变量选取

1.企业创新

借鉴李春涛等(28)的研究,本文以企业专利申请数量作为创新产出的代理变量。专利申请分为发明型专利、实用新型专利和外观设计专利,其中发明型专利技术要求高、获取难度大。本文用专利申请总数测度企业总体创新水平(Patent1),用发明专利数度量企业实质性创新水平(Patent2),用实用新型专利和外观设计专利数量之和度量企业非发明专利创新水平(Patent3)。为避免异方差带来干扰,具体度量时对专利总数、发明专利数、非发明专利数分别加1 取自然对数。

2.商帮文化

商帮以血缘和地缘纽带,构建了“差序格局”人际关系网络中最为亲近和紧密的一环。高阶理论和烙印理论认为,企业家个体认知和价值偏好会受到其成长环境和文化土壤的塑造,并在企业决策中予以体现。基于此,本文参考Du 等(29)的做法,以地缘关系为出发点,构建基于地理邻近性的商帮文化强度代理变量(MGC)。

具体的做法是,根据《中国十大商帮》所记载的明清“十大商帮”的相关信息,整理出十大商帮所涵盖的平遥、周庄等38 个发源地的名称和地址,结合CSMAR 数据库上市公司注册地信息,使用Google-Earth 分别获取38 个商帮发源地经纬度和样本公司在不同年份注册地经纬度坐标,用ArcGIS软件计算出它们之间的地理距离,根据此距离,构造商帮文化强度的代理变量。MGC 定义为不同年度上市公司注册地与最近的商帮发源地之间的地理距离(千公里),为商帮文化的反向指标,该值越小,表示商帮文化的影响力越强。

3.控制变量

本文在回归模型中控制了企业和地区层面的影响因素。具体为:企业规模(Size),用企业年末总资产取自然对数;企业年龄(Age),用样本观测年度减去企业成立年份后加1 取自然对数来表示;财务杠杆(Lev),用资产负债率来表示;盈利能力(Roe),用净资产收益率来表示;公司成长性(Growth),用主营业务收入增长率来表示;第一大股东持股比例(Top1),用管理层持股比例(Manager)来表示;地区国内生产总值(GDP),用企业所在城市GPD(亿元)取对数来表示。

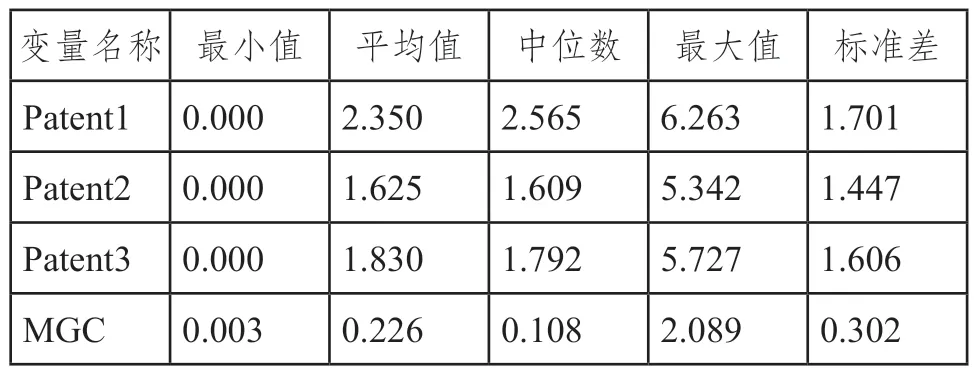

表 1 关键变量描述性统计(样本容量N=7096)

(四)描述性统计

表1 报告了关键变量的描述性统计结果。其中,专利申请总量(Patent1)最小值为0,最大值6.263,平均值2.350,标准差1.701,说明不同企业之间的创新能力存在较大差距。发明型专利申请数量(Patent2)和非发明专利申请数量(Patent3)也反映了类似的结果。商帮文化的地理距离代理变量MGC 的最小值为0.003,最大值为2.089,平均值0.226,说明不同企业商帮文化发源地的地理接近度差异较大,距离商帮文化发源地最近的公司仅相距3 公里,而最远的公司相距2089 公里,意味着不同企业受商帮文化影响的程度可能存在较大的差异。MGC 的中位数为0.108,说明有50%的民营样本公司注册地与商帮文化发源地之间最短距离在108 公里范围内。

为了更清晰地展示商帮文化对企业创新的影响,本文将商帮文化按照MGC 指标中位数划分为商帮文化浓厚地区和薄弱地区两组,即距离商帮文化发源地最短距离在108km 范围内为商帮文化浓厚地区,超过108km 为商帮文化薄弱地区。表2 报告了创新产出组间差异的均值分析。在商帮文化浓厚的地区,企业专利申请的总数(Patent1)、发明专利申请数量(Patent2)、非发明专利申请数量(Patent3)都显著高于商帮文化薄弱地区,初步验证了本文的猜想。

表 2 创新产出的组间差异分析

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

表3 为模型(1)商帮文化与企业创新的基准回归结果。其中,列(1)、列(2)、列(3)显示,MGC 的回归系数分别为-0.397、-0.342、-0.466,且均在1%的水平上显著为负值, 说明公司注册地离商帮文化发源地越近,其创新产出水平越高。同时,MGC 对发明型专利(Patent2)影响系数的绝对值,小于对专利总量(Patent1)、非发明专利(Patent3)影响系数的绝对值。针对不同类型的专利,虽然商帮文化的影响在程度上略有区别,但其影响效果均为显著,即商帮文化对企业创新的影响不仅仅在数量层面,对创新质量(发明专利)也具有显著影响,因而能够提高企业的实质创新能力。此外,企业规模、盈利水平、城市经济发展水平均对企业创新产出有显著影响。以上结果共同表明,商帮文化有助于促进企业创新,即企业注册地商帮文化越浓厚,受到商帮文化的影响越强,企业的创新产出水平越高,本文的研究假设成立。

表 3 基准回归结果

表 4 工具变量回归结果

(二)内生性分析

商帮文化对企业创新的影响可能会受到内生性问题的困扰。一方面,基于地理邻近性度量的商帮文化变量强烈依赖于公司注册地的选择,而公司注册地的选择受到地域外部环境影响较大;另一方面,不可观测的遗漏变量问题也会导致估计的偏差。为此,本文首先利用省域三级以上河流数量作为工具变量,运用两阶段最小二乘法(2SLS)来处理内生性问题。然后,以企业迁址事件作为冲击,进一步构建模型进行检验。

1.工具变量

如前文所述,商帮一词产生于清朝前期的福建盐运中,是唐宋时期货运形式中“纲”的发展,所谓“十船为一纲,每纲三百人”。直到清朝中后期,水路交通条件改观,促进了大规模、远距离的商品贩运,特别是食盐、粮食、木材等大宗商品的长途贩运多依赖河道运输,发达的水路交通为商帮的兴起提供了极大的便利。因此,本文采用省域三级以上河流数量作为商帮文化强度的工具变量,河流数量越多,水路交通越发达,地域商帮文化可能越浓厚。同时,河流数量不同于铁路、高速公路等交通运输指标,是客观存在的天然地理条件,受到地区经济活动和发展水平的影响较小,与企业创新产出水平不直接相关。因而,省域三级以上河流数量是一个较为合适的工具变量。

本文利用CHGIS V6 计算处理获得各个城市三级以上河流数量,设置为变量River,加入模型进行两阶段最小二乘回归。表4 列(1)第一阶段回归结果显示,工具变量River 与MGC 回归系数为负值,且在1%水平上显著,与预期相符合,即地域河流数量越多,水路交通越发达,为商帮文化的兴起提供了更为有利的条件,商帮文化更浓厚。表4 列(2)、(3)、(4)第二阶段回归结果中,主要变量的符号与基准回归结果一致,即商帮文化越浓厚,企业创新产出水平越高。弱工具变量检验的F 值远大于10,拒绝了存在弱工具变量的原假设。可见,在控制了潜在的内生性问题后,本文结论依然稳健。

2.企业迁址事件冲击

进一步地,利用企业迁址事件作为冲击进行检验。这是因为,商帮文化主要是通过商帮关系网络及文化价值观念双重作用影响企业经济行为,且这种影响具有地域性边界。本文对商帮文化的度量正是依据企业注册地与商帮文化发源地的地理邻近性进行的,更多地体现了商帮文化氛围的影响,并强烈依赖于公司注册地的选择。当企业迁入新的城市,一方面会导致地理邻近性发生变化,影响商帮文化氛围;另一方面也会导致在原有城市依托地域空间长期深耕形成的商帮关系网络不能随之迅速转移,短期也难以快速融入迁入地既有的关系网络。两方面共同作用,可能对企业的创新产生不利的影响。因此,本部分首先构建模型(2)来检验企业迁址对创新产出的影响。

其中,Relocation 是虚拟变量,若企业发生迁址行为取则取1,否则取0。表5 列(1)—(3)的结果显示,Relocation 的系数均在1%的水平上显著为负,说明企业迁址后创新产出显著减少,印证了我们的猜想。

当然,模型(2)的结果只能说明企业迁址弱化了原有商帮关系网络,进而对创新产出产生不利影响,并不足以说明这种影响是商帮文化氛围的作用,因为企业迁址后度量商帮文化强度指标的地理邻近性可能变大,也可能变小。为此,我们进一步考察商帮文化氛围对企业创新的影响,并尝试回答“文化氛围”与“关系网络”孰强孰弱的问题。关键的做法是,在选择处理组样本时,本文只保留企业迁址后地理邻近性更近的样本,这是因为如果迁址后地理邻近性更远,企业创新产出的减少既可能是受到商帮文化氛围变化的影响,也可能是脱离原有商帮关系网络的结果。但是在迁址后地理邻近性更近的样本中,如果企业创新产出增加,这表示商帮文化氛围的强化不仅对企业创新具有促进作用,甚至抵消了商帮关系网络暂时缺位的负面影响。据此,构建模型(3)来检验商帮文化对企业创新的影响。

其中,Treat 为分组虚拟变量,当样本为处理组,即企业迁址后地理邻近性更近的样本,赋值为1,否则为0。After 为年份虚拟变量,对企业迁址当年及后续年度,赋值为1,否则为0。

表5 列(4)—(6)列示了模型(3)的估计结果。交叉乘积项Treat×After 的系数均显著为正,说明企业在迁址后地理邻近性更近,商帮文化氛围更浓郁,并且能够消除关系网络暂时弱化的负面影响,提高企业创新产出水平,再次验证了本文结论的稳健性。

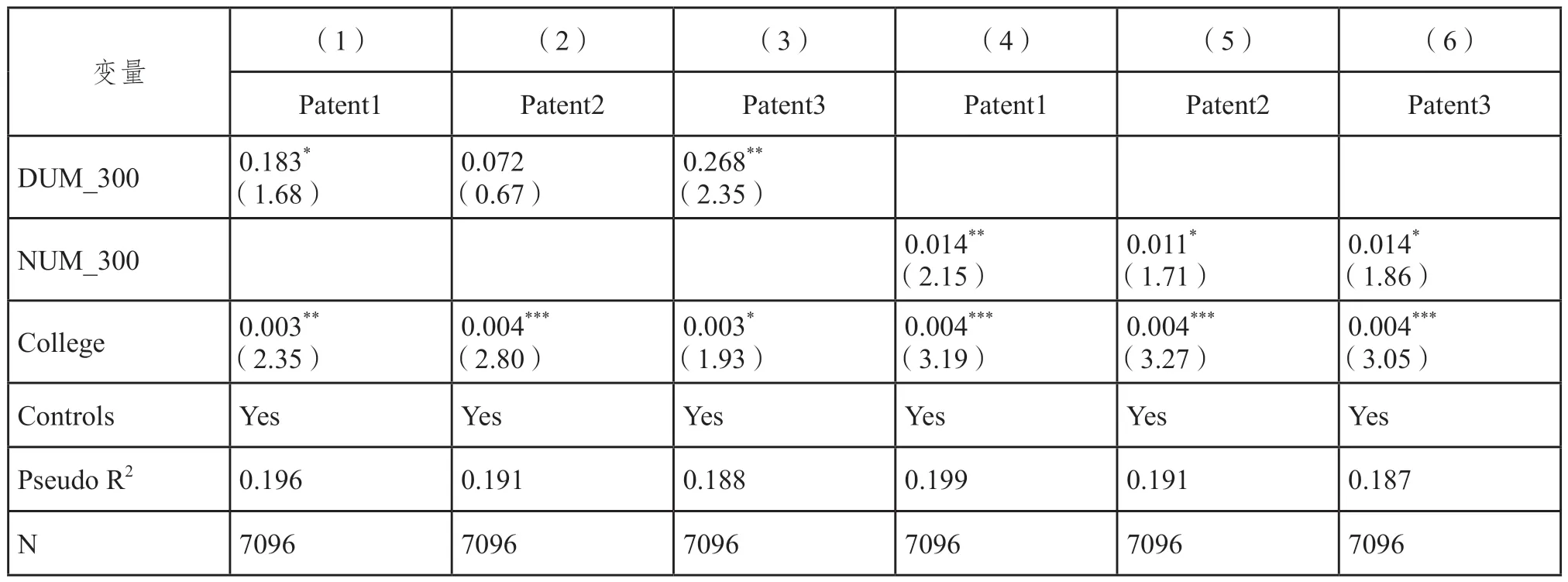

为了进一步考察结论的可靠性,我们从以下几个方面开展稳健性检验。首先,针对解释变量,一方面,定义虚拟变量DUM_300,如果在公司注册地址半径300 公里范围内有一个或多个商帮发源地,则等于1,否则为0。当DUM_300 等于1,则代表企业受到商帮文化影响较大。另一方面,定义代理变量NUM_300,表示在公司注册地址半径300 公里范围内包含的商帮发源地数量,数量越多,则代表企业受到商帮文化影响越大。进一步地,考虑教育发展水平的影响。教育发展水平是决定创新能力的重要因素,企业的技术创新直接依赖于高等教育所研发的前沿科技成果和培养的高层次技术人才。为排除各地教育发展水平的影响,将各地高等学校数量(College)加入回归。表6 报告的结果显示,DUM_300、NUM_300 和College 的 系 数 均 为 正,说明在替换解释变量和控制教育发展水平之后,商帮文化对企业创新的积极作用依然稳健。此外,我们还控制了地区文化和数量差异的影响,剔除少数民族聚集区样本和北上广深地区样本,本文结论并未改变。

表 5 企业迁址作为冲击的检验结果

表 6 稳健性检验

五、拓展性研究

(一)法律制度环境

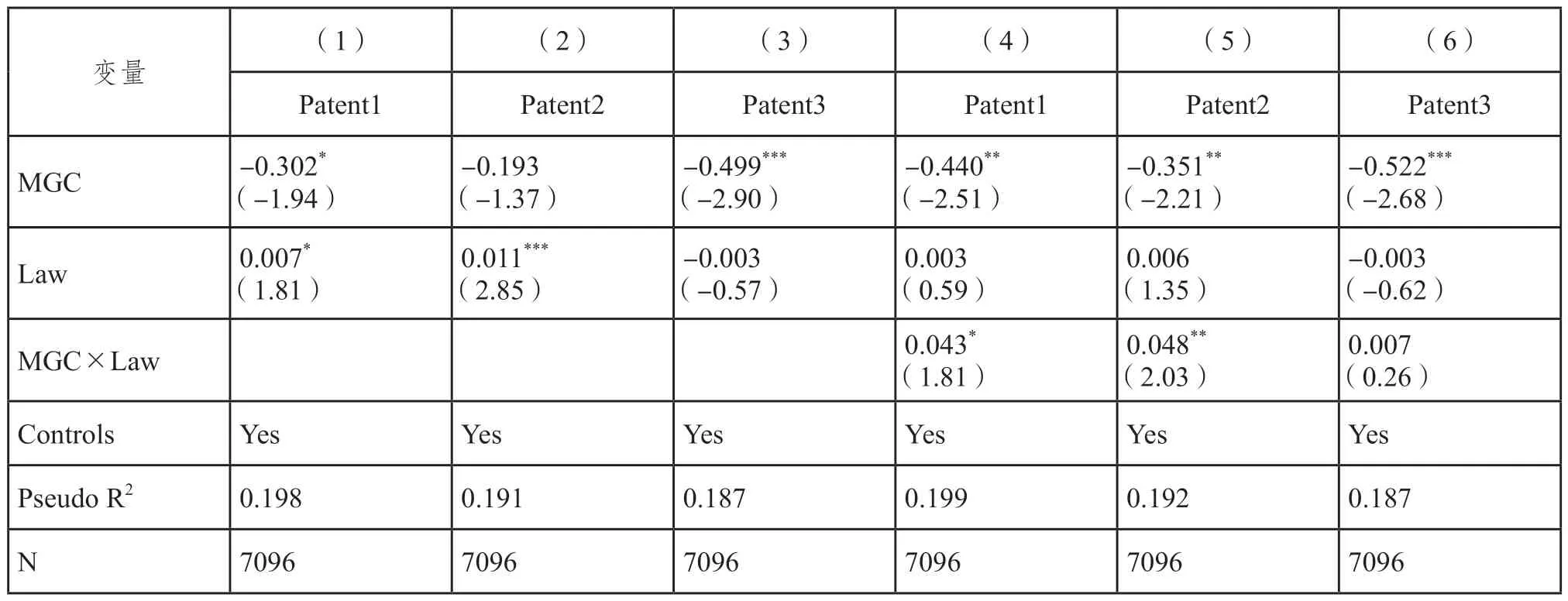

我国区域经济和文化发展水平的不均衡导致了各地法制环境表现出较大的差异,而商帮文化对企业创新的影响在不同的外部法律制度环境下是否会有所不同?正式制度(法律制度环境)与非正式制度(商帮文化)两种不同的力量,作用方向是互补的,还是有所替代的?为了回答这些问题,我们使用《中国分省份市场化指数报告(2018)》(30)的法律制度环境指数,在模型(1)中引入法律制度环境(Law)与商帮文化的交叉乘积项,以检验不同法律制度环境下商帮文化对企业创新的影响。

表7 列(1)至(3)显示,法律制度环境Law对专利总数Patent1 和发明专利数Patent2 有显著的促进作用,但对非发明专利数Patent3 没有明显的影响,而且在加入法律制度环境因素后,商帮文化对发明专利的影响不再显著,说明法律制度不够完善时,商帮文化作为一种隐性机制,对法律制度环境起到了替代作用。进一步,列(4)至(6)的结果显示,交互项MGC×Law 与Patent1、Patent2 的回归系数显著为正,再次说明了商帮文化作为隐性替代治理机制,弥补了正式制度(法律制度环境)的不足,也一定程度上解释了我国的创新研发产出在法律制度不完善、知识产权保护不健全的情况下迅速增长的悖论。

表 7 不同法律制度环境的影响

表 8 外来文化冲击的影响

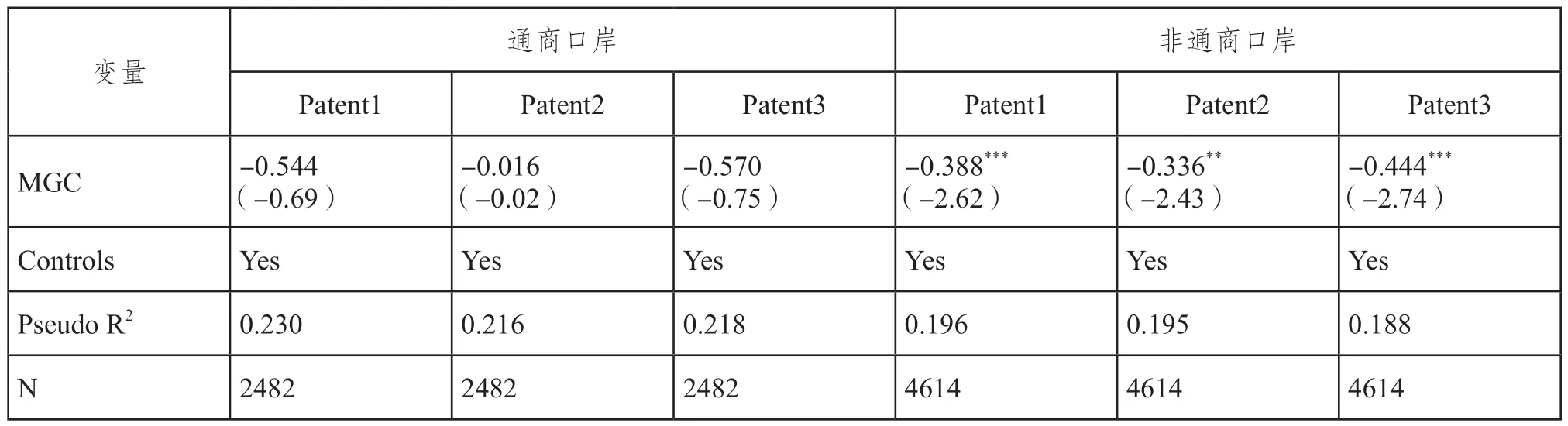

(二)外来文化的冲击

相随于主导中国社会两千多年文化主流的儒家思想,商帮文化演化出一套共同遵守的价值信念和独具地域特色的运营规范,但在鸦片战争之后,以“五口通商”为开端,清政府被迫开放了沿海城市作为通商口岸,改变了明清以来闭关锁国的政策。西方文明正式进入华夏大地,商帮文化不可避免地遭受到来自西方文化、思想和价值观念的冲击,明清“十大商帮”也在政治、经济和文化等多重因素的影响下相继衰落。为了估计外来文化冲击的影响,本文根据企业是否位于历史上的通商口岸,将样本区分为两组。因为相较于更早成为通商口岸的城市来说,非通商口岸城市受到外来文化的冲击和影响可能更小。

表8 显示,在历史上较早约开商埠成为通商口岸的城市中,商帮文化的影响系数虽然为负,但不再显著,而在非通商口岸的城市中,商帮文化对企业创新的影响依然明显。这一结果表明,外来文化冲击在一定程度上削弱了商帮文化对企业创新的促进作用。

六、研究结论与启示

“诚信忠义、义利并举”是商帮文化重要的价值内涵,也是影响商业经济发展“日用而不知”的行为准绳。本文以A 股民营上市公司为研究样本,用企业注册地距离商帮发源地的地理邻近性测度商帮文化的历史积淀,从非正式制度视角考察商帮文化对企业创新的影响效应。结果发现,商帮文化有助于促进企业创新,即在商帮文化越浓厚的地区,企业创新产出水平越高。在利用省域三级以上河流数量作为工具变量,以及使用企业迁址作为冲击进行内生性处理后,结论依然成立,这间接证明了商帮文化对企业创新的影响作用更多的是通过“文化氛围”而非“关系网络”。进一步研究表明,在法律制度环境不够完善时,商帮文化作为一种隐性替代机制,弥补了正式制度的不足,即作为非正式制度的商帮文化与作为正式制度的法律制度环境在促进企业创新方面存在相互替代功能;同时,外来文化的冲击在一定程度上弱化了商帮文化对企业创新的促进作用。

基于上述研究结论,本文得出以下启示:一方面,在中国经济增长动力从要素驱动转向创新驱动的新时代背景下,商帮文化为促进企业创新提供了新的解决思路。大力弘扬富含儒韵商道的企业家精神、传统信念和价值观,鼓励和引导现代商会等具有传统商帮组织烙印的市场中介组织发展,对促进企业创新具有积极意义。另一方面,正式制度的建设是一个长期的过程,难以一蹴而就,在建立和完善正式制度的同时,也应该重视具有深厚底蕴的传统文化等非正式制度的传承发展,积极探索建立非正式制度与正式制度优势互补的有效机制,促进企业创新和经济的高质量发展。

注释:

(1) 卢现祥、李磊:《企业创新影响因素及其作用机制:述评与展望》,《经济学家》2021 年第7 期。

CM教科书有理数章节属于概念型的例题比RJ版教科书高26.07个百分点,概念型和原理(法则)型例题相对而言较平衡.CM教科书每小节的内容中都有例题,一般设立在KEY CONCEPT模块之后来帮助学生理解概念.CM教科书对有理数的定义是“那些可以被表示成分数的数称为有理数”[9],并指出有限小数和循环小数都是有理数,因为它们可以表示成分数.在给出定义后,设置例题对为何有限小数和循环小数可以表示成分数给出具体的讲解(如图5).

(2) P. Moser, How Do Patent Laws Influence Innovation? Evidence from Nineteenth-Century World's Fairs,American Economic Review,2005,95(4),pp.1214-1236.

(3) H. Gorg, E. Strobl, The Effect of R&D Subsidies on Private R&D,Economica,2007,74(294),pp.215-234.

(4) 李维安、李浩波、李慧聪:《创新激励还是税盾?——高新技术企业税收优惠研究》,《科研管理》2016 年第11期。

(5)(8) 陈冬华、胡晓莉、梁上坤、新夫:《宗教传统与公司治理》,《经济研究》2013 年第9 期。

(6) [美]道格拉斯·诺斯:《制度、制度变迁与经济绩效》,格致出版社2008 年版,第51 页。

(7) [德]马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,生活·读书·新知三联书店1987 年版,第137—144 页。

(9) 徐细雄、李万利:《儒家传统与企业创新:文化的力量》,《金融研究》2019 年第9 期。

(10) A. Greif, G. Tabellini, Cultural and Institutional Bifurcation: China and Europe Compared,American Eeconomic Review,2010,100(2),pp.135-140.

(11) 潘越、宁博、纪翔阁、戴亦一:《民营资本的宗族烙印:来自融资约束视角的证据》,《经济研究》2019 年第7 期。

(12)(16) 吴琦、周黎安、刘蓝予:《地方宗族与明清商帮的兴起》,《中国经济史研究》2019 年第5 期。

(13) 刘建湖:《中国商帮的地域特色与文化承接》,《商业时代》2005 年第29 期。

(14) A. Greif, Contract Enforceability and Economic Institutions in Early Trade: The Maghribi Traders’ Coalition,The American Economic Review,1993,83(3),pp.525-548.

(15) 余英时:《中国近世宗教伦理与商人精神》,九州出版社2014 年版,第3 页。

(17) 范金民:《商帮探源述流》,《浙江学刊》2006 年第2 期。

(18) 张海鹏、张海瀛:《中国十大商帮》,黄山书社1993 年版,第1—10 页。

(19)(29) X. Du, J. Weng, Q. Zeng, et al., Culture, Marketization, and Owner-Manager Agency Costs: A Case of Merchant Guild Culture in China,Journal of Business Ethics,2017,143(2),pp.353-386.

(20) K. Kangaretnam, Z. Xiu, Z. Zhou,Does Culture Matter for Corporate Philanthropic Giving?,Emerging Markets Finance and Trade,2019,55(10),pp.2365-2387.

(21) 彭晓、修宗峰、刘然:《商帮文化、制度环境与企业社会责任信息披露——基于我国A 股民营上市公司的经验证据》,《中南大学学报》(社会科学版)2020 年第5 期。

(22)(25) 费孝通:《乡土中国》,上海人民出版社2006 年版,第22—23、8 页。

(23)(26) A. Greif, Cultural Beliefs and the Organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection on Collectivist and Individualist Societies,Journal of Political Economy,1994,102(5),pp.912-950.

(24) 赵子乐、林建浩:《海洋文化与企业创新——基于东南沿海三大商帮的实证研究》,《经济研究》2019 年第2期。

(27) 吴超鹏、唐菂:《知识产权保护执法力度、技术创新与企业绩效——来自中国上市公司的证据》,《经济研究》2016 年第11 期。

(28) 李春涛、闫续文、宋敏、杨威:《金融科技与企业创新——新三板上市公司的证据》,《中国工业经济》2020年第1 期。

(30) 王小鲁、樊纲、胡李鹏:《中国分省份市场化指数报告(2018)》,社会科学文献出版社2019 年版,第60—211 页。