聚力赋能 确保制造业高质量发展行稳致远

付保宗

(国家发展和改革委员会国际合作中心,北京 100045)

习近平总书记在党的二十大报告中强调“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”。制造业是实体经济的主体,是国家经济命脉所系。当前,我国制造业增长潜力依然巨大,但内外矛盾风险也显著增多,“爬坡过坎”压力加大,由大转强任务紧迫。制造业高质量发展是构建现代化产业体系、推动经济高质量发展的重点任务,也是推进新型工业化、实现中国式现代化的重要战略支撑。

一、制造业是我国迈向高收入国家的“入场券”

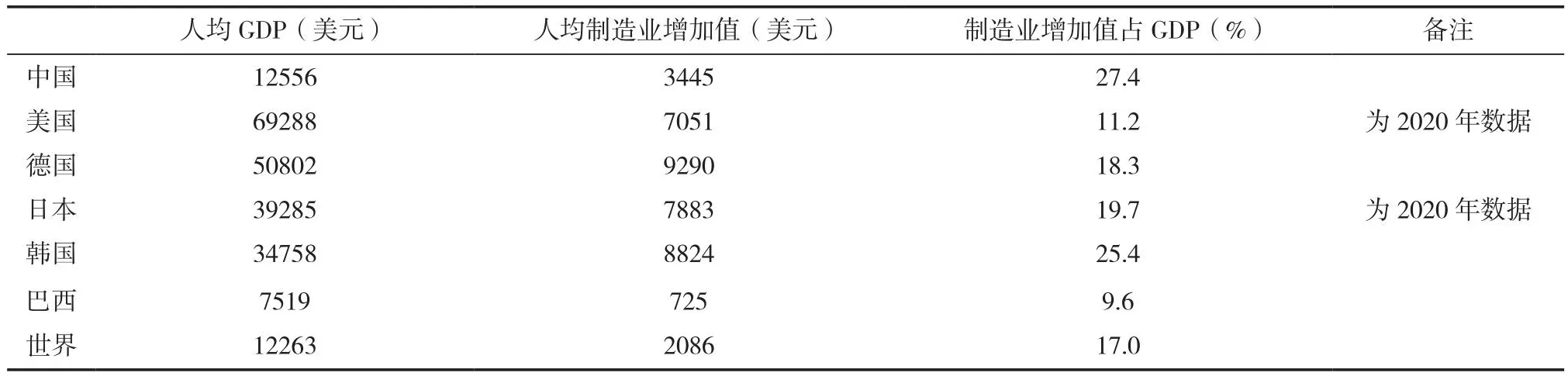

改革开放以来,我国制造业快速发展推动经济和收入水平持续提升,迅速由低收入国家迈入中等收入国家[1]。2012年至2021年,我国人均GDP由6300美元提高到12556美元,按照世界银行2022年7月划分标准,处于中高收入国家行列,接近高收入国家门槛(13205美元)。纵观工业革命以来世界先进工业化国家的发展轨迹,先是英国和美国,后是德国和日本,无一不是依靠强大制造业迈上高收入水平,并在诸多制造业领域长期维持较强竞争优势,其中:德国和日本制造业占GDP的比重多年保持在20%左右。尽管美国制造业占GDP的比重已经降至11%左右,但是其科技创新、金融等面向制造业的生产性服务业在全球占据举足轻重的地位。综合考虑制造业关联延伸范围,制造业对美国经济实际带动作用远高于其增加值占比。

二战之后,韩国与巴西几乎同步开启工业化道路,但其发展路径和经济成效却形成鲜明对比。韩国坚持走制造立国、制造强国之路,制造业比重相对稳定,由此成功迈入高收入国家行列。而巴西自20世纪80年代末开始走上去工业化道路,制造业比重持续下降,与此相伴的是多年经济持续低迷徘徊,陷入“中等收入陷阱”。2021年,韩国制造业比重仍然保持在25%左右,而巴西则已降至9.6%。与此相应,韩国人均GDP达到34758美元,而巴西仅有7519美元。两国正反实践说明,跨越“中等收入陷阱”离不开强大制造业的有力支撑。

尽管我国制造业规模世界第一,但人均制造业增加值与世界主要高收入经济体仍有很大差距。2021年,我国人均制造业增加值3445美元,高于世界平均水平。但高收入国家人均制造业增加值平均6000美元。其中,德国和韩国的人均制造业增加值均超过8000美元,美国和日本人均制造业增加值则均超过7000美元。从人均收入和人均制造业增加值的相对水平来看:一方面,未来我国经济和制造业发展水平仍有很大提升空间;另一方面,未来较长时期,制造业继续增长仍将是国民经济和人均收入继续提高的必要条件。

表1 2021年中国经济和制造业发展水平国际比较

二、制造业是创新驱动经济高质量发展的主力军

近年来,我国在市场化导向下,以制造企业为主体的应用创新突飞猛进,并带动国家科技实力和创新能力不断提升。2015年至2021年,全社会研发投入从1.42万亿元增加至2.79万亿元左右。目前,制造业研发投入占总研发投入的60%左右。技术创新不断推动中国制造取得新突破、拓展新市场。同时,随着制造规模日益增大,依托生产制造过程积累形成了新产品、新工艺、新业态、新模式的创新土壤,隐性创新能力也成为我国区别于美国等去工业化国家的独特优势。其中,既包括运用已有技术对成熟产品进行改进的逆向创新,也包括设计全新生产流程、制造全新产品、创造全新模式。

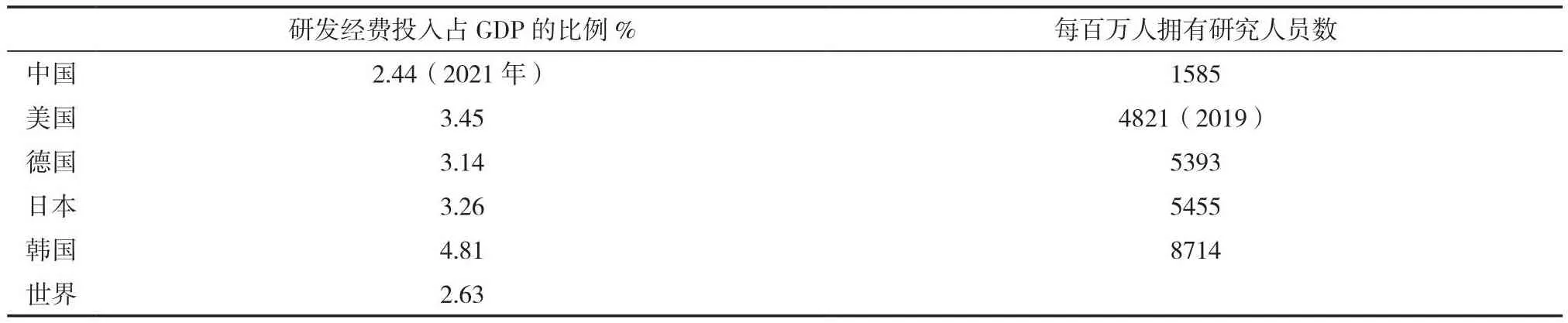

必须看到,我国整体创新能力仍不适应高质量发展要求[2]。根据世界知识产权组织发布的“全球创新指数”,2015年至2021年,虽然我国排名从第29位跃居至第11位,但这与我国世界第二经济大国和第一制造大国的地位仍不相称。2021年,我国研发投入强度为2.44%,而2020年,美国、德国、日本、韩国的研发投入强度就已经分别达到3.45%、3.14%、3.26%、4.81%。我国每百万人拥有研究人员1585人,也远低于上述先进工业化国家,见表2。

表2 2020年中国与部分国家研发经费支出和研究人员投入比较

在制造业领域,我国与主要制造强国创新水平差距仍然明显。以中国和韩国比较为例:中国2020年制造业R&D投入强度为1.54%,而韩国2018年制造业R&D投入强度就已经达到3.35%。特别是在一些高技术密集行业,这一差距更加明显,例如在计算机、通信和其它电子设备制造业领域,中国2020年R&D投入强度为2.35%;而韩国2018年R&D投入强度就已经达到10.27%;再如在医药制造业领域,中国2020年R&D投入强度为3.13%,而韩国2018年R&D投入强度就已经达到7.04%;又如在汽车制造业领域,中国2020年R&D投入强度为1.67%,而韩国2018年R&D投入强度就已经达到4.28%。

近期,国际环境复杂性、不确定性明显上升,技术封锁趋于严格,特别是美国主导的技术民族主义兴起、蔓延,频频通过所谓“未经验证清单”“实体清单”等方式对半导体等高技术领域采取出口管制举措,严重干扰正常的国际贸易和技术交流,“引进—消化—吸收—再创新”的技术引进模式遭遇空前阻击。近年来,美国对我国高技术产品出口持续下降,我国半导体等高科技企业面临“卡脖子”和断供风险。同时,美国对我国企业投资和技术并购审查更趋严格,它利用“长臂管辖”加强对我国高技术企业制裁和围剿。在新一轮科技革命和产业变革的档口,我国面临被边缘化、被迫另起炉灶的潜在风险,创新突围成为唯一选择。未来,针对产业链高端关键环节,亟待突破一批核心技术,加速科技成果转化应用,培育壮大发展新动能,在此过程中制造业无疑将继续承担技术、模式、业态等创新的重要载体功能。

三、制造业是带动就业实现共同富裕的强引擎

改革开放以来,我国制造业成为带动就业的重要载体,在提高居民收入方面发挥了引擎作用。

首先,制造业快速发展吸纳了大量劳动力,不仅带动了城镇职工就业,也促进了大量农民工进城务工,并通过关联作用创造了越来越多的就业岗位,极大推动了我国城镇化进程,成为世界上城镇化率提高最快的经济体之一。2012年至2021年我国常住人口城镇化率从52.6%提高到64.7%,而同期世界人口城镇化率仅从52.6%提高到56.6%。

其次,我国制造业发展也持续提高了居民收入。2012年至2021年,我国城镇单位就业人员平均工资从4.68万元提高到10.68万元。按可比价格,工资增速高于同期GDP年均增速和企业收入平均增速。根据国家统计局监测调查,2021年我国农民工月均收入4432元,同比增长8.8%。其中,制造业农民工月均收入4508元,同比增长10.1%,高于其他领域农民工收入增速。从国际比较来看,我国制造业工资水平与美国、日本和韩国等国家的差距正在缩小。制造业发展广泛推动了现代工业文明,历练出一批更高水平的人才队伍。根据《“十四五”就业促进规划》,2005年至2020年,我国技能劳动者总量由1.3亿人增至2亿人,见表3。

表3 分行业农民工月均收入及增速

未来,实现更加充分、更高质量的就业,是践行“以人民为中心的发展思想、扎实推进共同富裕”的重要基础。我国促进高校毕业生等重点群体就业任务仍然艰巨,还有大量农村富余劳动力需要转移就业,制造业高质量发展仍将是带动高质量就业不可或缺的强大引擎。制造业稳定发展,能够带动制造业就业数量稳步增长,新兴制造业将不断创造新的就业和创业机会。随着制造业结构升级和模式转型,制造业增值能力将不断提高,由此会直接和间接带动职工收入水平持续增长,也将助推劳动者素质不断提升。

可见,制造业高质量发展带动形成收入提高和素质提升综合效应,将为实现共同富裕提供重要支撑。从近年的美国实践来看,制造业比重下降扩大了贫富差距。对美国行业工资的数据研究发现,服务业中只有批发贸易、信息、金融和保险、科学和技术服务几个行业,其管理部门的工资高于制造业部门工资,其他部门工资都低于制造业部门工资,因此制造业比重下降恶化了工人的总体收入。在20世纪70年代后,美国制造业比重快速下降,同期美国底层90%人群实际收入平均增长率出现负增长(-0.17%),而美国顶层10%的精英阶层实际收入仍保持着1.42%的平均增长率。

四、制造业是巩固提升产业链和供应链的“定盘星”

制造业是产业链和供应链体系的重要构成,外部与农业、服务业等产业关联互动,内部涵盖了从原材料、中间产品到最终产品生产与流通的系列环节,制造业健康发展是产业链和供应链安全稳定的主要标志和基本前提。制造业为产业链和供应链循环提供着源源不断的产品和要素,为现代经济社会稳定运行和健康发展提供了坚实的物质保障。同时,制造业是国际经济竞争甚至综合国力竞争的主战场,是人才、技术、数据等产业要素资源的“练兵场”和“蓄水池”。实践反复证明,我国作为一个大国,关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的,只有不断增强制造业发展韧性,把关键环节牢牢掌握在自己手里,才能从根本上保障产业链和供应链安全稳定。

突如其来的新冠肺炎疫情、俄乌冲突、大国博弈等重大事件,凸显了产业链和供应链安全的重要性和紧迫性,也给世界各国敲响了警钟,制造业韧性成为检验产业链和供应链稳定甚至国家安全的“仪表盘”。近年,主要发达国家更加重视产业链和供应链的安全,未来不断加强制造业发展韧性成为欧美等国家的战略共识。2021年1月,欧盟委员会研究和创新总局发布《工业5.0——迈向可持续、以人为本和韧性的欧洲工业》报告,系统阐述了未来欧洲工业发展愿景,其中发展韧性是工业5.0三个标志性特征之一。倡导工业发展要准备好迅速适应关键价值链不断变化的环境,并提出一系列创新举措增强发展韧性。2021年6月,美国拜登政府发布总统上任百日审查报告《建立富有韧性的供应链,重振美国制造业,促进广泛增长》,2022年10月,美国国家科学技术委员会发布《美国先进制造业国家战略》,其中均重点阐述了提高制造业竞争力对于保障美国供应链甚至国家安全的重要性。

新发展格局下,国际竞争版图正在重构,一方面发达国家围堵加剧,另一方面后起发展中国家追赶加快,国际产业链和供应链呈现区域化、分割化倾向,我国产业链和供应链安全稳定受到严峻挑战。近年来,美国和欧盟从我国的进口大幅下降,东盟转而成为我国第一大出口贸易伙伴。同时,我国制造业传统阵地也不断被后起国家分流,一些领域出现产业外迁倾向。根据美国国际贸易委员会数据,2018年至2021年,美国从中国进口额占从低成本国家(LCC)进口总额的比重由60%左右下降至55%左右;美国从中国进口制成品占其全部制成品进口的比重由24.3%下降至20.1%,而从其他亚洲低成本国家进口制成品的比重则由12.6%提高到17.4%。产业外迁导致我国部分传统优势产品产量显著减少,由此导致潜在的产业空心化风险。根据国家统计局统计,2017-2021年,我国纱产量由3191万吨减少至2874万吨,布产量由691亿米减少至502亿米,手机产量由18.9亿台减少至16.6亿台。此外,全球气候变化导致各类极端天气更加频发,由此可能带来一系列难以预见的潜在公共危机,也对经济社会安全提出新要求, 亟待重塑制造业竞争优势,保障产业链和供应链安全稳定。

五、系统发力推动制造业高质量发展迈上新征程

近年,受多重因素冲击,我国制造业增加值占国内生产总值的比重一度出现过早、过快下降倾向,对经济健康稳定构成潜在威胁[3]。2020年至2022年二季度,制造业增加值占国内生产总值的比重从26.3%提升至28.8%,稳定制造业取得积极成效。但必须看到,市场需求不足、企业预期不稳、创新能力不强的矛盾依然突出。下一步,需要供需衔接保持制造业比重基本稳定,远近结合巩固制造业高质量发展基石。

以需求为牵引,发掘内需市场潜力。需求是带动制造业扩容提质的牵引动力。我国作为第一人口大国和第二经济大国,超大规模内需市场为制造业发展孕育了无限商机,伴随需求结构持续升级,制造业提质增效也不断加快。当前,多重因素导致有效需求并未充分释放,供需结构错配矛盾也日益凸显,部分领域产能过剩较为突出,制造业发展受到明显需求抑制。为此,要充分利用财政货币政策弥补社会需求不足。积极扩大投资需求,加快“十四五”重大工程和行动实施,扩大制造业设备更新和技术改造投资,加强5G、工业互联网等新型基础设施建设,力争尽早形成实物工作量。同时,千方百计刺激消费需求,支持金融机构加大投入和灵活安排个人消费贷款,拓展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材等产品消费,因城施策支持刚性和改善性住房需求,发挥平台经济作用促进数字消费。

以企业为主体,激发市场竞争活力。企业是驱动制造业持续发展的主体力量。多年来,我国在市场经济大潮中涌现出一大批优势企业,培养历练了一批敢闯敢干的优秀企业家,成为市场竞争的活力之源。当前,诸多超预期突发因素对企业运行带来严峻挑战,企业经营压力明显加大,特别是一些脆弱的中小企业甚至遭遇生存困境,明显威胁和拖累制造业稳定发展。为此,要落实好各项工业稳增长政策,落实、落细惠企政策,特别是中小企业纾困帮扶政策,加大要素协调保障力度,加大对企业的信贷支持,引导平台企业依法、合规开展普惠金融业务。加强优质企业梯度培育,培育一批具有主导力和带动力的龙头企业,引导中小企业提升“专精特新”水平,推动大中小企业融通发展。充分激发企业和企业家能动性,深化“放管服”改革,支持改善基础设施和营商环境,切实保护市场主体合法权益,大幅降低制度性交易成本,以更优环境和更稳预期让各类企业敢干、敢闯、敢投。

以创新为引领,增强核心竞争能力。创新是引领制造业高质量发展的第一动力。近年来,我国制造业研发投入持续加大,技术创新能力不断提升,以应用需求为导向的技术创新优势逐步显现,创新引领制造业不断向中高端迈进。但同时,与主要制造强国相比,我国在一些制造领域的短板和弱项依然较多,诸多企业长期存在缺乏核心竞争力之痛,难以适应未来市场需求升级新趋势和日趋激烈的市场竞争,不利于制造业在更高平台上行稳致远。为此,要大力支持企业技术创新,引导产业链、供应链和创新链衔接,加快提高制造企业创新水平和效能。一方面,支持利用先进技术改造提升传统产业,实施质量品牌提升行动,推广应用新材料、新工艺、新设备,提升制造质量、效益和效率;另一方面,拥抱新科技革命和产业变革,加快新一代信息技术、高端装备、新能源汽车、新材料、节能环保、生物医药等新兴产业规模化发展。同时,面向制造业高质量发展新需求,强化教育结构与产业结构匹配衔接,打造高层次和适用性制造业人才队伍。