基于层次分析法的罕用药可及性

林兴纯 谭清立,2*

近年来,我国罕见病患者总数逐年递增,罕见病已不再罕见,而罕见病患者基数大所带来的难以对症治疗、支付高额费用等问题需引起社会高度关注。美国食品药品监督管理局(FDA)统计数据显示,目前全球患罕见病患者已超过2.5 亿人。据中国疾控中心预估,截至2021年,中国罕见病患者高达2 000 万,为2014年患者总数的1.19 倍,平均每年以16%的增速增长。而在世界范围内已知的7 000 余种罕见病中,已有经批准的可治疗药物和方案的罕见病低于10%[1]。在中国,截至2018年12月,《第一批罕见病目录》中注册罕见病适应证的药物仅有55 种,所涉及罕见病仅有31 种,占罕见病目录的25.6%。国内罕见病患者比例大,而已研发已注册的对应治疗药物少,导致患者“无药可医”“有药医不起”等情况并不少见。在此背景下,罕用药可及性问题亟须解决。

本研究通过层次分析法,就罕用药可及性评价指标体系、影响因素两大问题进行分析,通过指标体系的影响权重排序,确定罕见病用药可及性的重要影响指标,同时结合国内实际情况加以论证提出建议,以期提高罕见病患者的用药可及性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

通过中国期刊全文数据库、中文期刊全文数据库、万方数据知识服务平台等文献平台,以“罕用药可及性”“药物可及性评价指标”等词条为主要关键词,检索相关文献并对前人的研究进行整理总结,结合“罕见病信息网”“国家药品监督管理局”等官方网站,获取罕用药的实时政策、行业报告等,确定罕用药可及性的评价指标体系。

1.2 方法

1.2.1 构建指标体系综合整理文献、政策、报告后,以药品可获得性、药品可负担性、合理用药作为影响罕用药可及性的一级指标,并对应下设二级指标Ci,三级指标Cij。见表1。

表1 罕用药可及性评价指标

1.2.2 构造递阶式层次结构模型根据各个指标之间的关系,将指标因子由上而下分解为3 个层次。最高层作为目标层,代表问题的预期目标或最终决策结果;中间层作为准则层,代表实现目标、确定决策方向所涉及的中间环节,准则层可结合问题的具体情况再划分出子准则层;最底层作为方案层,代表实现目标、确定决策方向过程中可供选择的详细方案。根据这一结构模型定律,文章将罕用药可及性作为最高层;药品可获得性、药品可负担性、合理用药3 个一级指标作为最高层,下设的6 个二级指标作为子准则层,准则层和子准则层构成中间层;17 个三级指标作为最底层。

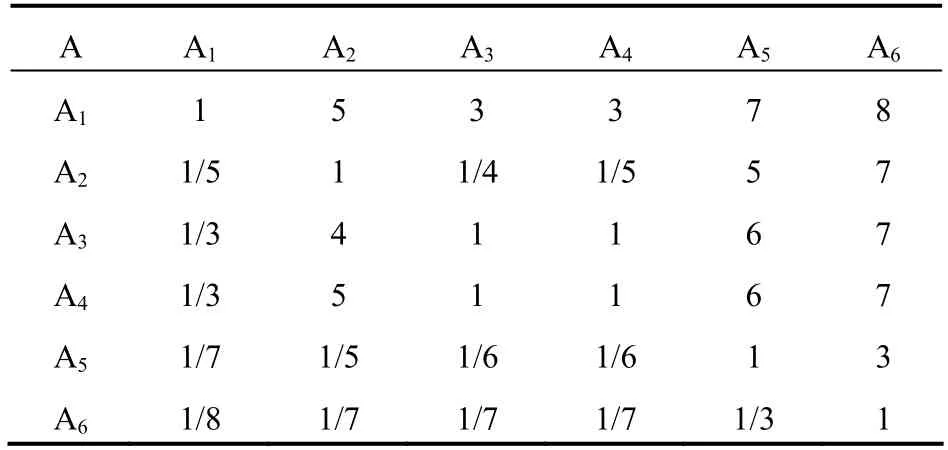

1.2.3 进行因子间的两两比较,进而构造判断矩阵将最高层的指标因子C作为决策目标,Ci和Cij分别作为中间层因子和底层因子对C产生影响。在目标C的支配下,分别进行中间层因子之间和底层因子之间的两两比较,将两两比较后的相对重要程度表示为Aij(表示第i个因子相对第j个因子而言的重要程度),由此得到判断矩阵A,其中A=(Aij)n×n,(n×n代表该判断矩阵分别有n行n列)。此外,为实现定性比较向定量比较的转化,提高比较结果的可视性,Aij的取值采用1~9 标度法:当Aij=1 时,表示两个因子相比,具有相同重要性;当Aij=3 时,表示两个因子相比,前者比后者稍微重要;当Aij=5时,表示两个因子相比,前者比后者明显重要;当Aij=7 时,表示两个因子相比,前者比后者强烈重要;当Aij=9 时,表示两个因子相比,前者比后者绝对重要;而当Aij取值为2,4,6,8 时,则表示为上述相邻影响程度的中间值。其中,二级指标定量比较转化后所得判断矩阵结果见表2。

表2 二级指标判断矩阵

1.2.4 计算最大特征值,进行一致性检验通过Matlab、迈实AHP 层次分析法软件对二级指标判断矩阵进行数学算法分析,得到最大特征根λmax为6.60。得到λmax值后需进行一致性检验,即先后计算一致性指标CI和一致性比例CR,当CR<0.10 时,一致性检验结果为通过,检验通过后可得出各个因子对应的权重。相关计算公式如下:

其中,n为矩阵的行数列数,RI为平均随机一次性指标。查询可得[2],当n=1,2 时,RI=0;当n=3时,RI=0.52;当n=4 时,RI=0.89;当n=5 时,RI=1.12;当n=6 时,RI=1.26。

由迈实AHP 层次分析法软件运行公式(1)(2)算法步骤后可求得二级指标的判断矩阵的一致性指标CI=0.119,一致性比例CR=0.095,即一致性检验通过。同理,对二级指标下设的三级指标分别进行两两比较,构建判断矩阵,软件运行算出最大特征值后进行一致性检验,可得到指标对应权重。

2 结果

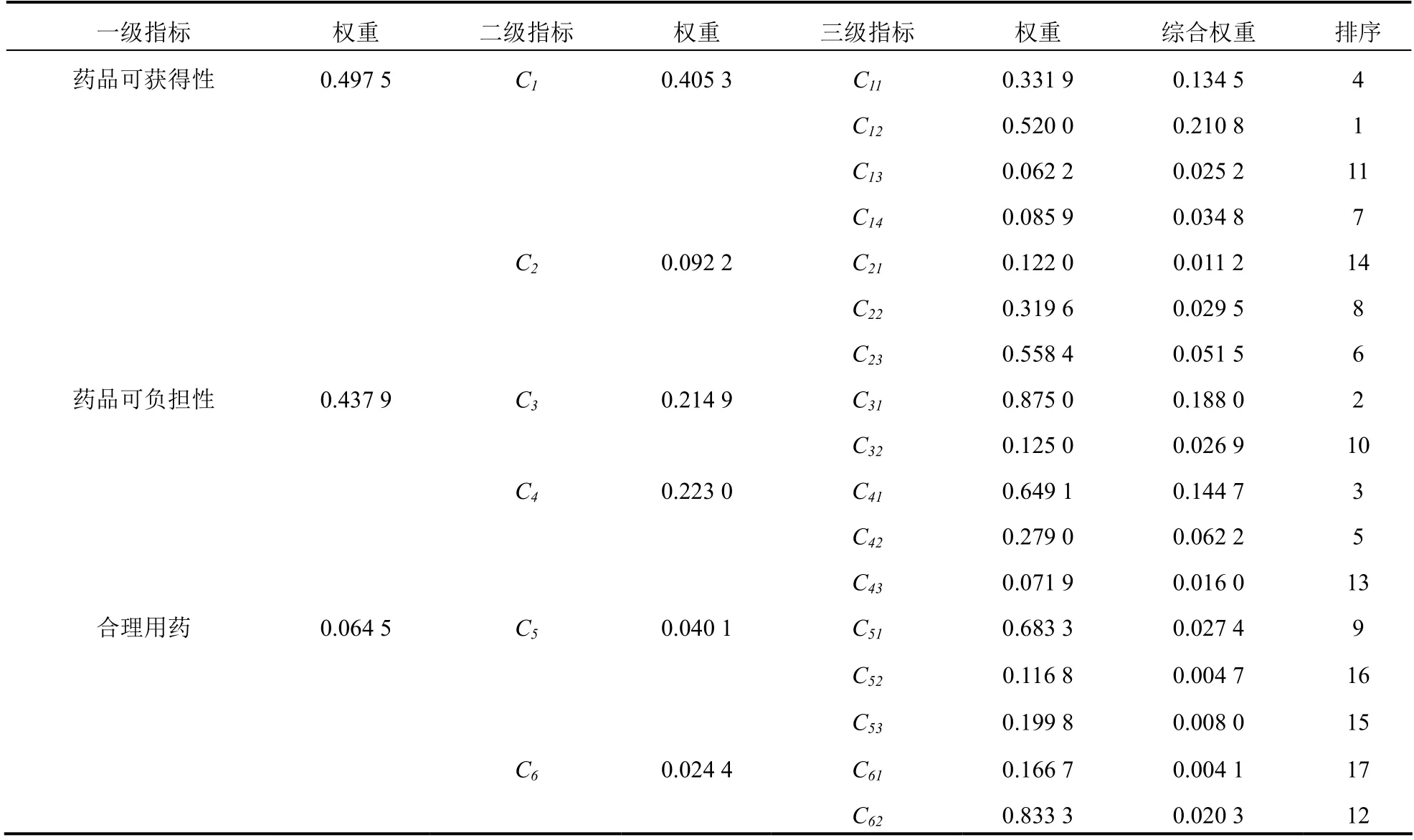

一级指标中,药品可获得性和药品可负担性对罕用药可及性的影响力位列第1 和第2,与影响力最小的合理用药在数值上存在明显差距。其中,二级指标的影响力排序为C1>C4>C3>C2>C5>C6,即在一级指标的支配下,药品实体可获得性对罕用药可及性的影响力最大;社会保障水平和患者本人负担能力的影响力以相近的权重比例分别位列第2 和第3;而药品地理可获得性的影响力以接近0.1 的权重比例位列第4;医生处方行为和患者本人行为的影响力最小,权重占比均不足0.05。而综合权重下影响力位列前三的三级指标分别为有无适当药物被研发、患者家庭收入与药品价格比和基本医疗保险覆盖情况,与三级指标的单级权重的结果差异明显,说明综合权重情况受一级指标和二级指标的支配影响较大。见表3。

表3 计算结果

3 讨论

3.1 层次分析法下罕用药可及性影响

3.1.1 层次分析法概述20世纪70年代,美国匹兹堡大学教授萨蒂首次提到层次分析法在多方案优化决策问题中的应用[3]。该方法将决策问题当作一个系统,以其中相互关联、相互制约的决策影响因子作为系统的重要组成部分,将影响因子由高到低分解为目标、准则、方案三大层次,并构造出递阶式的层次结构;通过访问专家、文献查阅等渠道,得到因子间的比较标准后进行因子间的两两比较,通过数学算法分析得出各个因子在决策问题中所占的权重,进行权重排序后对最终结果进行分析从而得出最佳决策。总的来说,层次分析方法是一种结合了定性和定量分析的决策辅助方法。文章旨在研究罕用药可及性的影响因素,从而针对性提出可行建议解决罕用药供给问题。而通过文献、政策分析可知,罕用药可及性受多重因素影响,为了得到最佳决策方向,文章采用层次分析法,引入评价指标作为影响因子辅以研究。

3.1.2 罕用药可及性评价指标概述1)药品可获得性:药品可获得性指的是政府、研发部门、药品生产企业、药品批发商、医院药房、零售药房多方保证罕用药在品种、质量、数量等方面的供应,并且能够克服地理障碍、运输障碍等客观因素,保证供给[4]。药品可获得性是确保药物可及性的首要因素。为此,文章将药品可获得性作为第一个一级指标,又将其细分为药品实体可获得性、药品地理可获得性。2)药品可负担性:药品可负担性指的是在价格合理、政策支持的前提下,以患者收入是否能够负担起药物治疗费用为衡量指标[5],是确保药物可及性的决定性指标。文章将药品可负担性作为第2个一级指标,并进一步细分为患者本人负担能力及社会保障水平。3)合理用药:指的是药物是否能对症使用,使用剂量是否符合用药标准,使用后患者是否会出现不良反应,对疾病的治疗效果如何[6]。文章将合理用药作为第3 个一级指标,根据对象分为医生处方行为以及患者本人行为。

3.1.3 层次分析法下罕用药可及性影响结果分析一级指标药品可获得性占比达0.497 5,其中包含的三级指标C12(有无适当药物被研发)与C11(监管机构审批注册情况)分别以0.210 8 与0.134 5 的权重位列所有三级指标的第1 及第4。由此可见,药品实体可获得性是实现药品可及性的首要前提,而监管机构审批注册情况及有无适当药物被研发又是决定药品可获得性的重要因素,从这两个层面切入提高药品的可获得性,实现真正意义上的“药有所供”;此外,一级指标药品可负担性权重达0.437 9,其中的三级指标C31(患者家庭收入与药品价格比)以0.188 0的权重位列第2,C41(基本医疗保险覆盖情况)与C42(商业保险覆盖情况)分别以0.144 7 与0.062 2的权重位列第3 和第5。患者家庭收入与药品价格比及基本医疗保险、商业保险覆盖情况是影响药品可负担性的重要因素,在减轻患者药品负担的基础上,达到用药群体最大化,才能实现真正的“药有所给”。一级指标合理用药综合占比仅有0.064 5,位列三大一级指标的末位,相比之下,合理用药对于罕用药可及性的影响有限。

3.2 现存问题

从以上分析结果来看,提高罕用药的可及性,可从提高药品可获得性及可负担性两大层面入手。然而,统观国内罕见病用药现状,在药品可获得性及可负担性层面仍存在患者无力支付、罕用药进入医保目录困难、注册审批流程繁琐、新药研发数量有限等问题,而权重位于前列的几大关键指标存在问题,很大程度上限制了罕用药可及性的实现。从问题源头入手分析,是针对性解决问题,保证罕见病用药可及性的关键举措。

3.2.1 罕见病患者无法支付高昂的药物费用二级指标“患者本人负担能力”对最终结果“罕用药可及性”的影响权重为0.214 9,其中,“患者家庭收入与药品价格比”对“患者本人负担能力”的影响权重高达0.875 0,加权计算后所得的综合权重以0.188 0的数值位列第2。由此看来,三级指标“患者家庭收入与药品价格比”对“药物可及性”的影响力较大,该指标是解决罕用药可及性所需关注的一个重点。然而,2020年7月16日由经济学人智库发布的报告《无声的苦难:亚太地区罕见病的认知与管理评估》指出,作为世界罕见病患者最多的国家,中国90%以上的患者家庭收入远不足以负担起药品价格;在五大亚太市场(澳大利亚、中国大陆、日本、韩国、中国台湾地区)中,中国大陆患者因缺乏治疗经费未能循证治疗的人数高达19.6%。2018年5月23日,由国家卫生健康委员会、科技部、工业和信息化部、国家药品监督管理局、国家中医药管理局五部门联合发布的《第一批罕见病目录》中,阵发性睡眠血红蛋白尿是一种相对“常见”的血液病,其治疗药物Soliris 是吉尼斯世界纪录中最昂贵的药物,该病患者治疗花费高达40.9 万美元/年,折合人民币约为279 万/元[7],然而国家统计局数据显示,2020年全国居民人均可支配收入为32 189 元。数据对比显示,普通家庭收入难以支付罕见病治疗药物的高昂费用,这是罕见病患者在治疗过程中常见的问题,也是提高药物可及性急需解决的问题。

3.2.2 罕用药进入医疗保险目录阻碍重重“社会保障水平”作为“药品可负担性”的二级指标之一,以0.223 0 的数值与另一个二级指标“患者本人负担能力”的影响力基本持平,两者的权重差距仅有0.008 1。而“社会保障水平”下的三级指标“基本医疗保险覆盖情况”“商业保险覆盖情况”以及“社会公益捐助率”所占权重分别为0.649 1、0.279 0 和0.071 9,对应加权计算后的综合权重0.144 7、0.062 2 和0.016 0,可见“基本医疗保险覆盖情况”的影响力最大,与其他同层级指标的影响力存在明显差距,其对“罕用药可及性”的影响力以0.043 3 的差距紧随“患者家庭收入与药品价格比”之后,排名第3。即在关注患者家庭收入是否能负担其高昂的治疗药物的同时,也要重视基本医疗保险在其中的协调作用。《2020 版国家医保药品目录》于2021年3月1日开始全面执行,其中新增7 种罕见病治疗药物;在此之前,已有40 余种罕见病治疗药物纳入国家医保药品目录中,目前国家医保局关于健全多层次罕用药医保体系的工作仍在进行。由此看来,国家已逐渐重视罕见病患者的医疗保障问题。然而,罕用药正式进入医保目录需权衡国家、医保部门、药企和患者各方因素。据国家统计局2019年公布数据显示,医疗保险基金当年结余与年医疗保险基金支出之比基本保持在17.1%~24.3%区间内,医疗保险基金始终保持收支平衡且呈稳定比率结余的状态,医保基金支撑能力有限,高昂的罕用药一次性进入医保目录势必会对该状态造成影响,医保基金的运行风险也会有所提升。另外,罕见病治疗药物是否能够进入医保目录仍取决于医保部门与药企的谈判,其目的是降低谈判药物的医保支付费用,过高的药品价格会增加患者和医保基金的支付压力,而过低的价格则会影响药企的谈判积极性,甚至是罕见病新药研发的积极性[8]。因此,国家、医保部门、药企和患者四方因素是罕见病治疗药物能否成功进入医疗保险目录的关键所在。

3.2.3 罕见病新药研发困难二级指标“药品实体可获得性”以0.405 3 的权重值在同级指标中位列第一,而在二级指标下的4 项三级指标中,“有无适当药物被研发”以超50%的权重占比在同级指标中的影响力位列第1。在此情况下进行加权计算“有无适当药物被研发”对罕用药可及性的影响力在所有三级指标中排名第一,权重高达0.210 8。新药研发是治疗罕见病的重要基础,然而,世界范围内的新药研发普遍存在以下阻碍:一方面,新化学实体药物(new chemical entities,NCE)的成功研发一般需经过五大步骤,平均周期长达115.3 个月,假设每个研发环节都能实现一次成功,其整体费用仍高达13 亿美元,而NCE 一次研发成功的概率仅有4.07%,总体成功率仅有0.7%[9]。另一方面,目前国际公证的罕见病种类达7 000 多种,国内2 000万罕见病患者中,每一种罕见病患者基数小,有些罕见病在全国范围内甚至不超过10 人,导致药物临床试验的难度高,临床研究环节阻碍较大。此外,即使药物成功研发后经批准上市,企业也需在前期以较高的定价回收研发生产成本,这一行为直接导致药物价格高,“患者买不起,企业卖不出”,致其难以在药物市场中长期稳定生存。因此,多数企业在面对长周期高成本低收益的罕见病新药研发生产时,往往呈消极态度。鼓励医药企业对罕见病治疗药物进行创新研发,也是提高罕用药可及性不可或缺的一项举动。

3.2.4 罕用药上市的注册审批问题二级指标“药品实体可获得性”下的“监管机构审批注册情况”与影响力排名第一的同级指标“有无适当药物被研发”具有0.188 1 的明显差距,经加权计算后的综合权重为0.134 5,综合影响力排序第4。虽然该指标与综合影响力排名第3 的“基本医疗保险覆盖情况”所对应的初始权重有0.317 2 的差距,但对应的二级指标“药品实体可获得性”所占的较高权重决定其对“药物可及性”同样存在明显影响。然而,罕用药上市的注册审批效率在中国并不理想。截至2018年12月,《第一批罕见病目录》已有74 种罕见病在美国、日本或欧盟有治疗药品,数量达162 种,其中83 种治疗药品在中国上市,而在中国注册罕见病适应证的仅有55 种,所涉及罕见病仅有31 种,占罕见病目录的25.6%[10-11]。该组数据表示,中国罕见病患者仍面临“境外有药而境内无药”的困境,而境外药物在中国上市的前提,是取得足够的中国患者样本的临床试验数据,而国内患者总数少,样本数据不支持,成为拉长境外药物审批周期的原因之一。在新药或境外药物的注册审批上,美国FDA 共建立4 条通道,分别是快速通道(fast track,FT)、优先审评(priority review,PR)、加速批准(accelerated approval,AA)以及突破性药物(breakthrough therapies,BT),同时辅以滚动审批的机制。在此背景下,新药在经FT 或BT 通道后,平均注册审批周期为6 个月,而普通新药的平均注册审批周期为10 个月,效率获得了40%的增长。此外,在特别审批通道的支持下辅以滚动审批机制,提高了新药注册审批的效率,即注册审批周期在6 个月的基础上可进一步缩短[12-13],而中国虽于2017年12月推出优先审批制度并取得不错的成效,但还有一定的改革完善空间。另一方面,以上数据表明,获批上市的罕用药未及时参与注册,导致罕见病适应证无法准确定义,也为临床确诊及患者的合理用药带来困难。

3.3 建议

3.3.1 完善罕见病新药审批注册制度解决“境外有药,境内无药”的现状可从两方面着手。一方面,从境外引入罕见病新药,并给予合理的税收优惠以及满足其检验差异化需求。建议:1)免除罕用药进口关税;2)降低境外罕用药在国内生产环节的增值税;3)对于进口化学药不再进行强制性逐批次检验,可凭企业的自主检验结果通关。另一方面,进一步完善罕见病新药审批快速通道。美国FDA 针对新药注册审批建立了4 条特别审批通道,引入了滚动审批加速机制,并对走特别审批通道药物的资格认证周期严格把控在60 d 内,为罕见病新药的快速审批带来便利。中国自2015年便陆续出台罕用药审批政策,开通特殊药物优先审评审批通道,但实行时间不长,且仍有多种急需的境外新药处于待审批行列,对于罕用药的审批并没有明显的主次权衡。建议基于《第一批罕见病目录》,整理已有明确的诊断治疗规范且有明确适应证的治疗药物,并基于国内患者治疗情况以及国际已审批上市药物等情况,有针对性地进行优先审批。同时建立跨学科专家小组,服务于申请人和审批人,为双方提供必要的建设性建议。此外,申请人和审批人之间也可以借鉴美国的政策,引入滚动审批机制,即申请人可分批上传相关材料,审批人在收到首批申请材料后便开启审批工作,使提交资料和审批工作同步进行,多方面提高药物注册审批效率。

3.3.2 建立罕用药“1+N”多方共付模式“1+N”多方共付模式指的是通过国家财政投入,以基本医疗保险、大病保险等为主要保障,并通过社会其他主体共同参与,构建以商业保险等为补充保障的罕用药保障体系[14]。一方面,强调“1+N”多方共付模式中“1”的作用应从减少罕用药进医保目录的阻碍入手。建议:1)由各省、市、区三级财政按照一定比例分担全国医保资金的财政投入,提高医疗保险资金来源的稳定性,从而为医保谈判提供可靠基础;2)合理化罕用药谈判流程体系,谈判前评审专家先进行药物流行病学、药物经济学等全方位评估,确定药物的谈判价格区间,而制药企业根据价格区间以及市场规则进行定价,谈判过程中医保局应坚持“以量换价”的原则,不盲目追求药价的降低,为企业研发新药提供信心,从而实现国家与制药企业双方共赢,为更多罕用药进入医保目录创造条件。另一方面,高昂的罕用药费用问题仅靠医保并不能完全解决,应积极发挥其他支付模式在医疗保障方面的作用。建议:1)引入罕见病商业保险。商业保险公司因对参保病种有自由选择的权利而将罕见病列入免责范畴的情况并不少见[15],通过立法形式引入商业保险,为患者提供法律保障,从而提高商业保险参保率,减轻患者的支付负担,一定程度上提高基金总量,从而增加基金的实力及基金运行风险可承担性。2)参照青岛BH4 缺乏症的支付模式,可通过政府、供应商、企业三方合作开展救助项目,实现患者的免费用药[16]。3)政府可联合中国红十字会、罕见病慈善组织等非营利性机构建立专项资金,同时鼓励企业、个人参与资金募捐,为罕见病患者中的低保户、贫困户等特殊群体提供进一步保障。

3.3.3 鼓励企业创新研发建议:1)完善企业创新研发激励政策。美国于1983年颁布了《孤儿药法案》,该法案规定制药企业可在药物的动物实验阶段申请“孤儿药标签”,而一旦取得该认证,企业便可获得7年的药物专利权,免除超200 万美元的药物审批费用,减免占临床试验成本50%的税务,获取药物快速审批通道[17]。在此背景下,美国罕用药的研发生产率明显增长,1983年至今,美国罕见病新药由38种增长至500 多种[18]。由此可见,政府政策支持下罕用药的研发生产能够得以快速发展。对于中国来说,首先应该结合国内罕见病实际情况制定罕用药认证机制,由国家医疗保障局参与立法定义罕见病及其药物;其次,参考美国经验,制定一系列优惠政策,如提供专利保护期,减免药物审批费用及税务,建立专项资金支持新药研发生产,开通药物快速审批通道等。2)建立罕见病患者组织助力新药研发。罕见病患者参与研发过程,一方面可以为药物研发提供临床试验样本,降低临床试验的成本;另一方面有助于制定合理的临床试验方案,提高新药研发整体成功率。