谁从在线学习中受益更大? *

——基于研究生在线知识共享行为的实证研究

孙迟瑶 刘继安 徐艳茹

(1.中国科学院大学中丹学院,北京 100049;2.中国科学院大学公共政策与管理学院,北京 100049)

一、引言

伴随着互联网的推广普及,接入互联网的人口比例越来越高(Pew, 2014; Scheerder, Van-Deursen &Van-Dijk, 2017)。高等教育阶段关注的数字鸿沟从个人是否能够访问和接入互联网的“起点不平等”(Larry Irving et al, 1999; Light, 2001;Hohlfeld et al, 2008; Campos-Castillo, 2015)逐渐转向在线参与行为的差距,即“过程不平等”(Lee, Park, & Hwang, 2015; Ragnedda & Muschert, 2013)。研究发现,这种关于互联网使用者内部的 “第二级数字鸿沟”(DiMaggio & Hargittai, 2001;Van Deursen, Helsper, Eynon, & Van Dijk, 2017)将会给个体发展带来不同的影响,加剧社会不平等(Hargittai, Piper, Morris, 2019)。

在线知识共享是在线参与行为的一个关键环节。作为知识生产和知识共享的重要参与者,研究生积极的在线知识共享行为不仅对其个体发展发挥关键作用,而且对国家面向未来的战略人才储备具有重要意义。有观点认为,研究生等年轻人作为数字时代的原住民,掌握更高水平的数字技能,在参与在线知识共享方面具有显著优势,更有可能通过在线学习获得好的学习成果,实现资本增益(Eynon &Malmberg, 2021)。然而,这一观点基于群体内部同质化的假设,忽略了群体内部在线知识共享行为的差异性。此外,已有研究较少聚焦于研究生群体,而研究生作为接受过高等教育的科技创新生力军和未来知识社会发展的核心力量,探索影响其在线知识共享行为的因素,对促进研究生公平地享受数字红利,为数字中国的建设作出贡献具有积极意义。因此,本研究关心的是,就在线知识共享行为而言,研究生内部是否存在“第二级数字鸿沟”?如果存在,哪些研究生获益更大?

二、文献综述

(一)研究生在线知识共享行为

在线知识共享行为是指,用户在虚拟学术社区中,借助信息技术与其他用户交换资源、共享信息,通过浏览、点赞、转发、评论、发帖等在线学习方式,实现知识的加工、整合和创新(Charband &Navimipour, 2016; Nguyen & Malik, 2020)。以共享内容的侧重点作为划分依据,在线知识共享行为包括在线知识共享数量和在线知识共享质量。有学者认为,侧重数量的知识共享行为以发帖量和回帖活跃度为主要追求,对信息质量的关注较少;侧重质量的在线知识共享行为则关注共享内容的可靠性和完整性,更强调富有价值和创新的知识共享(Chang & Chuang, 2011; Wasko & Faraj, 2005)。研究发现,高质量的在线知识共享行为往往与更好的创新绩效和更高的资本增益相关。黄谷子(2007)比较了企业在虚拟社区进行客户知识迁移行为和企业创新绩效之间的关系,其中,71.4%的客户知识迁移质量转化为了企业的创新绩效,比客户知识迁移数量的创新转化效率高出20%。

专门针对研究生的在线知识共享行为的研究数量有限,但有关本科生和年轻人的在线参与行为研究数量不少,这些研究为本研究提供了一定的借鉴和参考。

(二)影响在线知识共享行为的因素:个体能动性因素

作为数字时代能力结构的重要组成部分,信息素养是影响在线知识共享行为的重要先决因素(董黎明&焦宝聪, 2014;Van Deursen, Helsper, Eynon & Van Dijk, 2017)。胡小勇,徐欢云和陈泽璇(2020)发现,本科生的信息素养对其在线学习投入和在线学习绩效具有显著积极影响。各国政府也关注到高水平的信息素养和数字技能在缩小个体在线参与行为的差距中发挥的积极作用,试图以“扩大教育和培训,提高总体能力”为落脚点,弥合第二级数字鸿沟(Selwyn et al, 2020)。2017 年,英国政府出台《数字经济法》,为处于劣势地位的成年人免费提供数据素养和数字技能的培训机会(The Digital Economy Act, 2017)。美国西部州长大学同样聚焦于农村工人等处于劣势经济地位的人,通过制定信息素养和数字技能培训计划,弥合数字鸿沟,帮助其适应就业市场的技能需求(Horrigan, 2020)。2021 年4 月,中国人力资源和社会保障部正式提出《提升全民数字技能工作方案》,将围绕“提升公民信息素养”这一目标推动一批重点项目(中华人民共和国中央人民政府门户网站,2021)。本研究沿用美国图书馆协会对信息素养的定义,认为信息素养是一种“能够充分认识到何时需要信息,并且有能力去获取、评价和有效利用所需信息的能力”(American Library Association, 1989),并结合定义,将信息素养分为信息意识、信息获取、信息辨别及信息应用4 个维度。

(三)影响在线知识共享行为的因素:社会结构性因素

政府认为“如果个人具备必要的能力,那么就具备了充分利用新技术的机会”(Eynon, 2021),因此仅将加强信息素养培训、提升个人技能作为弥合第二级数字鸿沟的途径。然而,这种“责任个人化”的政策,忽略了更隐蔽、更底层的社会结构性因素的阻碍(Allatt & Tett, 2019; Eynon & Malmberg, 2021;Zheng & Walsham, 2021)。实证研究表明,处于社会结构性优势地位的人往往在在线学习中获益更多,这一群体包括男性、年轻人、白人、非少数族裔、高社会经济地位、高受教育程度、高职业层次、拥有良好家庭背景、居住在城市等(Bannykh, 2021; Eynon & Malmberg, 2021; Eynon & Geniets, 2016; 郭娇,2021; Torres-Diaz & Duart, 2015; Williamson, Eynon & Potter, 2020; Hansen & Reich, 2015; Selwyn et al,2020)。Winters et al(2020)认为,这可能受到互联网技术底层算法逻辑的限制。算法的训练基础源自真实世界的大型数据集,而这些数据本身就在一定程度上反映了现实中的社会结构差异与偏见。Buolamwini & Gebru(2018)发现,训练人脸识别算法的数据集大多源自在网络环境中更加活跃的白种人,这导致黑人女性的人脸识别错误率高达34.7%。因此,技术不是中性的,它经常复制现实社会结构以及嵌入其中的不平等,社会结构通过技术实现再生产,使那些已经处于资源优势地位的人受益(Funes & Mackness, 2018; Houlden & Veletsianos,2019; Macgilchrist, 2019)。已有研究发现了社会结构性因素对在线学习的重要作用,考虑到在线知识共享是在线学习的一个关键环节,因此本研究推测,上述因素对在线知识共享也将产生显著影响。

三、研究模型与研究假设

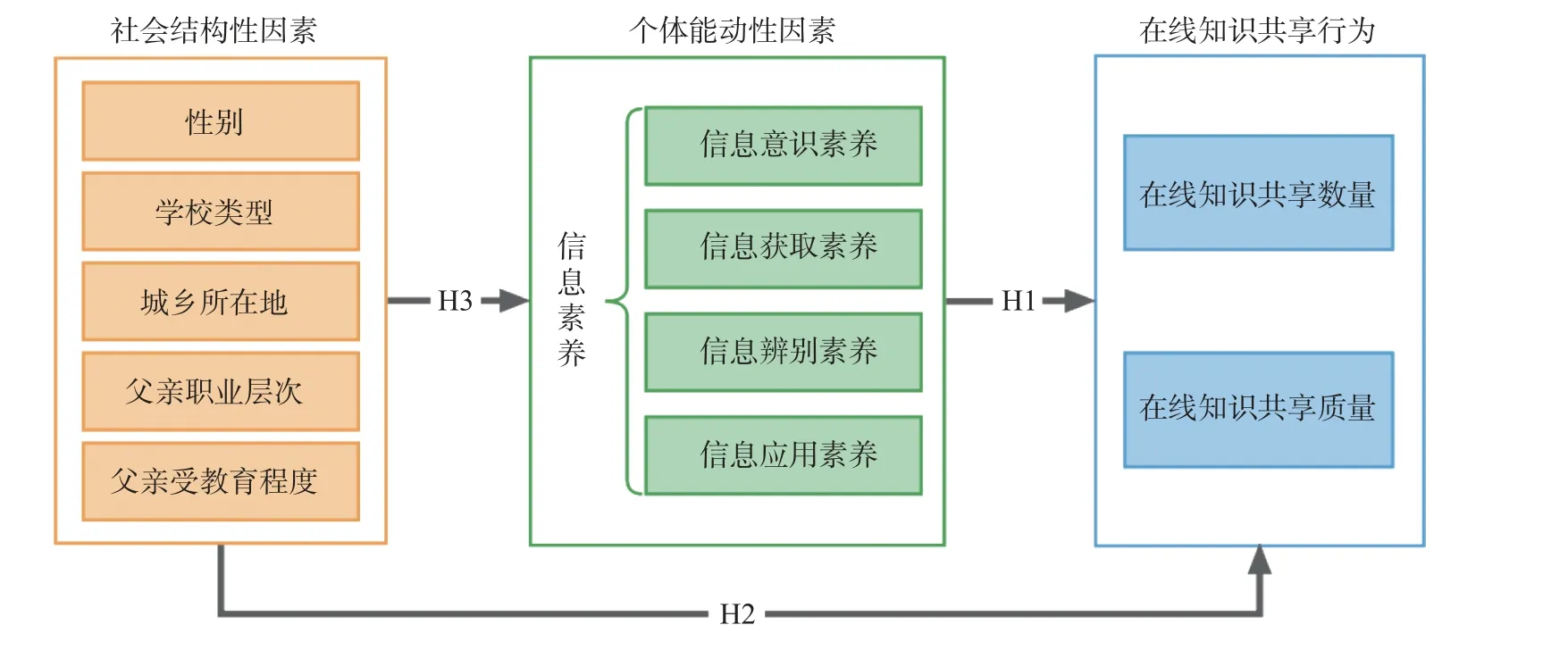

综上,有必要在探究研究生在线知识共享行为影响因素的模型中,同时加入个体能动性因素和社会结构性因素。其中,信息素养被宣传为个人从在线学习中获得更多收益的关键,是在线学习领域“责任个人化”政策干预的一项重点内容(Dunn, 2010; Scheerder, Van-Deursen & Van-Dijk, 2017)。因此,本研究将信息素养作为个人能动性因素的核心指标。社会结构性因素包括与研究生所在社会结构位置具有相关性的社会人口统计学变量,如性别、年龄、学校类型、城乡所在地①、父亲职业层次、父亲受教育程度等(Eynon & Malmberg, 2021; ICT, 2020; Hohlfeld et al, 2008; Eynon & Geniets, 2016)。基于第二级数字鸿沟的关注重点,即在线学习过程的差异,将研究生在线知识共享行为划分为在线知识共享数量和在线知识共享质量。3 个核心模块之间的关系以及相应假设(图1)如下:

图1 研究框架和对应假设

(一)个体能动性与知识共享行为

随着社会对互联网依赖程度的提高,信息素养等互联网相关技能成为在线参与的重要资产(Van-Deursen & Van-Dijk, 2010),对研究生的在线参与行为产生重要影响。Cigna(2018) 认为,具有良好的信息素养和数字技能的人,能够更好地利用IT 设备和在线发声机会,更加倾向于参与在线知识共享和在线政治活动。有学者在2014—2015 年对中国398 位农民工进行调查后发现,75%的农民工信息素养处于较低水平。因此,他们更加倾向于参加在线社交、娱乐等活动,对促进个人或职业发展方面(如使用在线图书馆)的在线活动的参与率较低(Yu et al, 2018)。Hohlfeld et al(2008)发现,教师的信息素养和ICT 技能是K-12 学校学生在线参与的重要先决条件,他认为,具有较高信息素养、受过良好ICT 技能训练的老师能够将技术灵活应用于教学和管理,这一过程将鼓励学生的相关技能,为其积极的在线参与行为提供可能。基于此,研究提出如下假设:

H1.1 个体能动性因素(信息素养)对在线知识共享数量具有正向影响;

H1.2 个体能动性因素(信息素养)对在线知识共享质量具有正向影响。

(二)社会结构性与知识共享行为

研究发现,互联网的使用行为、使用目的以及使用形式受到性别、年龄等社会结构性因素和惯习的影响(Zillien & Hargittai, 2009)。男性、拥有良好教育背景和家庭背景的人使用互联网时,更多出于参加在线政治活动或增加自身资本存量的目的(Bannykh, 2021; Min, 2010; Deursen & Helsper, 2015; Jackson, 2008; Yu et al, 2018),然而,互联网这把双刃剑的负面性对处于社会结构性弱势地位的群体的消极影响更大。父母受教育程度较低、缺乏家庭支持的参与者,更有可能受到在线教育质量问题、伦理问题、在线赌博和超前消费的困扰(Eynon, 2021)。女性和受教育程度为高中及以下的在线参与者更有可能泄露个人隐私(Lee et al, 2021; Eynon, 2021)。也有学者发现,城乡所在地对本科生的在线学习行为产生显著影响。与城市学生相比,来自农村地区的大学生的在线使用行为表现出明显的娱乐偏好,且其持续学习行为和在线学习的专注程度均表现较差(郭娇,2021)。基于此,研究提出如下假设:

H2.1 社会结构性因素(性别、学校类型、城乡所在地、父亲职业层次、父亲受教育程度)对数量导向型在线知识共享行为具有影响。

H2.2 社会结构性因素(性别、学校类型、城乡所在地、父亲职业层次、父亲受教育程度)对质量导向型在线知识共享行为具有影响。

(三)社会结构性与个体能动性

吉登斯的结构化理论认为,性别、年龄、教育背景、家庭背景等社会结构性因素是不断卷入社会系统的再生产过程中的规则和资源,对行动者主观能动性的发挥具有规范和导向作用(吉登斯,2016)。Hatlevik & Gudmundsdottir(2013)发现,家庭文化资本(父母种族、受教育水平和职业)和家庭语言(主导语言或少数族裔语言)将显著影响挪威初中毕业生的信息素养。Van-Deursen, Helsper & Eynon(2016)借助自编的互联网技能量表测量发现,不同职业群体呈现出不平等的素养水平,相较于全职雇员和学生,兼职工作者和失业人员的信息素养处于较低水平。有关性别对信息素养与技能影响的研究则更加细致,研究发现,男性拥有更高的互联网实操素养和创新素养,女性则在信息导航素养方面占据优势(Van-Deursen, Helsper, Eynon & Van-Dijk, 2017)。基于此,研究提出如下假设:

H3 社会结构性因素(性别、学校类型、城乡所在地、父亲职业层次、父亲受教育程度)对个体能动性因素(信息素养)具有正向影响。

(四)社会结构性、个体能动性与知识共享行为

除了3 个模块间两两一组的直接关系外,结构、能动性和行为之间的间接关系也非常关键。Zillien & Hargittai(2009)认为,互联网普及融入日常生活这一过程并不是独立于现有环境中的分层与鸿沟而发生的,相反,互联网是众多离线社会因素相互作用后的组成部分。处于特权地位的人往往具有更好的信息素养和数据技能,能够更加高效地运用互联网提供的资源,借此不断巩固和改善自己的社会地位;然而,个人现有的离线资源越少,其在互联网域内和域间的价值就越低,更有可能在数字技能和技术使用方面被边缘化,无法借助互联网技术产生更好的参与结果(Lutz, 2019; Van-Deursen, Helsper,Eynon & Van-Dijk, 2017; Winters et al, 2020)。这将导致“穷人越穷,富人越富”,形成在线环境下的马太效应。基于此,研究提出如下假设:

H4.1 个体能动性因素(信息素养)在社会结构性因素(性别、学校类型、城乡所在地、父亲职业层次、父亲受教育程度)与在线知识共享数量之间发挥中介作用;

H4.2 个体能动性因素(信息素养)在社会结构性因素(性别、学校类型、城乡所在地、父亲职业层次、父亲受教育程度)与在线知识共享质量之间发挥中介作用。

四、研究方法

本研究采用问卷调查法,借助SPSS26.0 及PROCESS 插件,以研究生为研究对象探讨了其对信息素养和在线知识共享行为的自我评价与其社会结构性因素之间的关系。

(一)样本

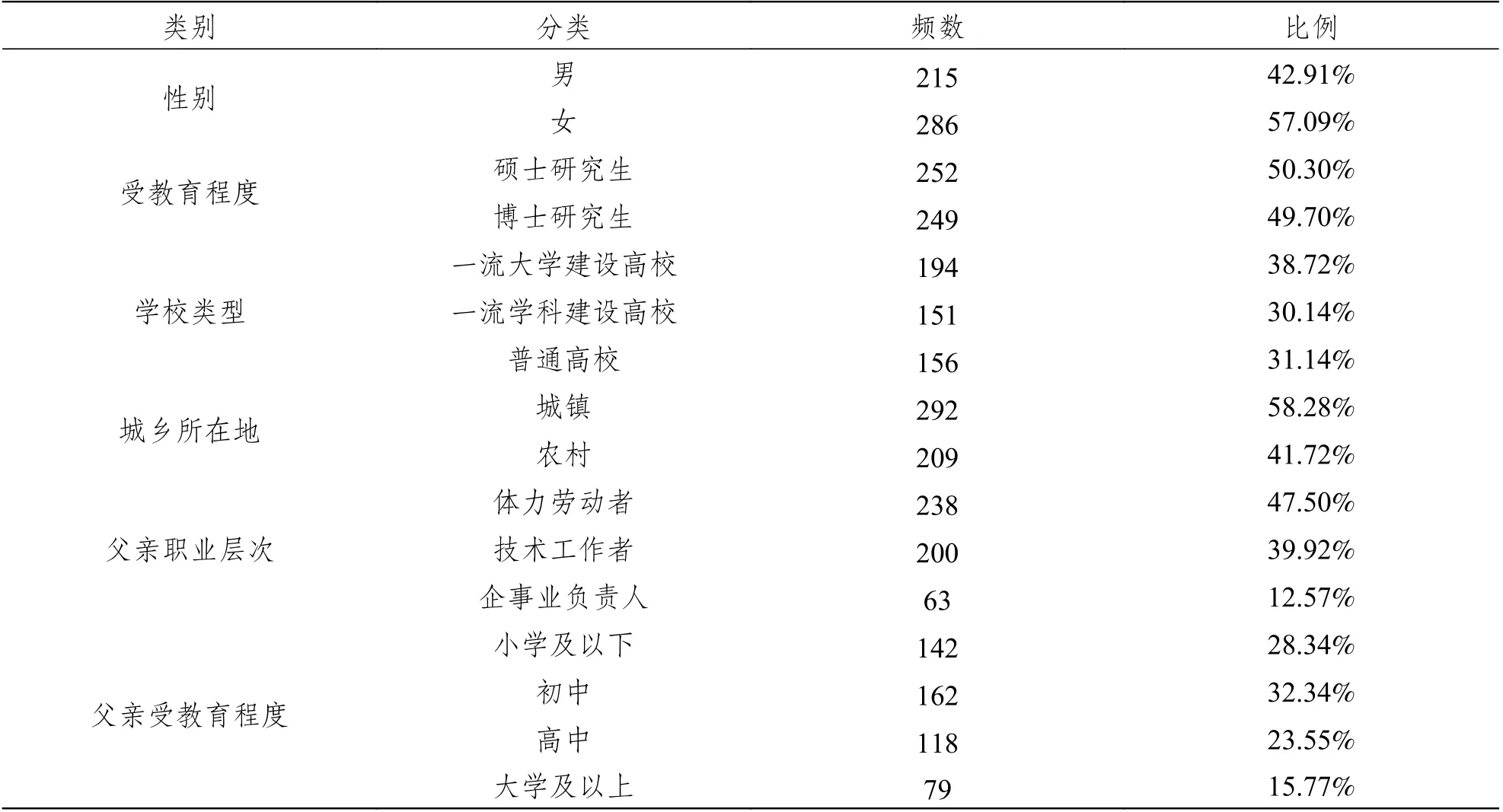

受疫情防控的限制,本研究采取线上线下结合的方式收集数据。其中,线上主要通过在中国高校内部论坛和知乎、经管之家等被普遍接受的虚拟学术社区发布帖子,线下则通过进入研究生公共课课堂、实验室等,鼓励他们回答一份耗时8—12 分钟的问卷。参与者在知情的情况下填写信息素养量表、在线知识共享行为量表和背景信息表(题目以随机顺序呈现)。2021 年4—6 月,研究共回收642 份问卷,其中有效问卷501 份,有效回收率78.04%。参与者平均年龄为25.56 周岁(SD=2.39),样本分布在各类别的比例较为均衡、代表性较好,有关样本基本信息的描述性统计详见表1。

表1 样本基本信息的描述性统计

(二)量表

信息素养量表改编自北京地区高校信息素质教育研究会发布的《北京地区高校信息素质能力指标体系》(曾晓牧等,2006),该指标体系是基于美国大学与研究型图书馆协会颁布的《高等教育信息素质能力标准(LCSHE)》已有指标体系(The Association of College and Research Libraries,2000),结合中国高校信息素养教育现状补充制定的。本研究参考美国图书馆协会对信息素养的定义,结合研究目的和研究对象实际情况对部分二级指标进行删减合并,共获得覆盖信息意识、信息获取、信息辨别和信息应用4 个维度的13 个问题。量表采用李克特六分法,题目包括“我了解与虚拟学术社区知识共享相关的伦理、法律”,“我能比较社区中不同来源的信息和知识,评价其质量,辨认信息中存在的偏见、欺诈等”,等等(内部一致性Cronbach’s alpha=0.961,问卷有效性χ2(70)= 240.005**,χ2 /df = 3.43<5,CFI =0.970,TLI = 0.961,RMSEA = 0.070,SRMR = 0.045)。

在线知识共享行为量表包括数量导向型行为和质量导向型行为,分别改编自中国大学生追踪调查(PSCUS)问卷和Wasko & Faraj(2005),为李克特六分量表。数量导向型行为题项根据中国社会科学院发起的中国大学生追踪调查(PSCUS)第五部分“社会交往-网络虚拟社区知识共享”改编,包括“我经常在网络共享平台上浏览、点赞、转发”等4 个问题。质量导向型行为共包括“我线上共享的知识是可靠的”“我线上共享的知识是完整的”“我线上共享的知识与讨论主题相关”“我线上共享的知识是容易理解的”“我线上共享的知识是及时的”等5 个题项。该量表被相关研究广泛引用,有效性和可靠性得到验证,笔者基于双向翻译技术,形成最终量表(内部一致性Cronbach’s alpha=0.871,问卷有效性χ2(25)=70.061**,χ2 /df = 2.80<5,CFI = 0.977,TLI = 0.968,RMSEA = 0.060,SRMR = 0.054)。

背景信息表包括研究生的性别、学校类型、城乡所在地、父亲职业层次和父亲受教育程度,作为衡量社会结构性因素的指标。其中,性别按照二分法,男性=0,女性=1。学校类型参考2015 年10 月国务院印发的《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》的分类标准,将中国大学划分为世界一流大学建设高校(3)、世界一流学科建设高校(2)和普通院校(1)(M=2.07,SD=0.83)。考虑到中国城乡二元制的发展规律,研究生读大学前的居住所在地按照二分法,城镇=1,农村=0。父亲职业层次采用中国社会科学院对中国社会划分的10 大职业阶层,为了方便统计、增强研究结果的可读性,本研究将其划分为体力劳动者(1)、技术工作者(2)和企事业负责人(3)3 类(M=1.65,SD=0.69)。中国教育系统共包括7 个层次,本研究将父亲受教育程度划分为小学及以下水平(1)、初中水平(2)、高中水平(3)和大学及以上水平(4)(M=2.27,SD=1.04)。

五、研究结果

(一)相关性分析

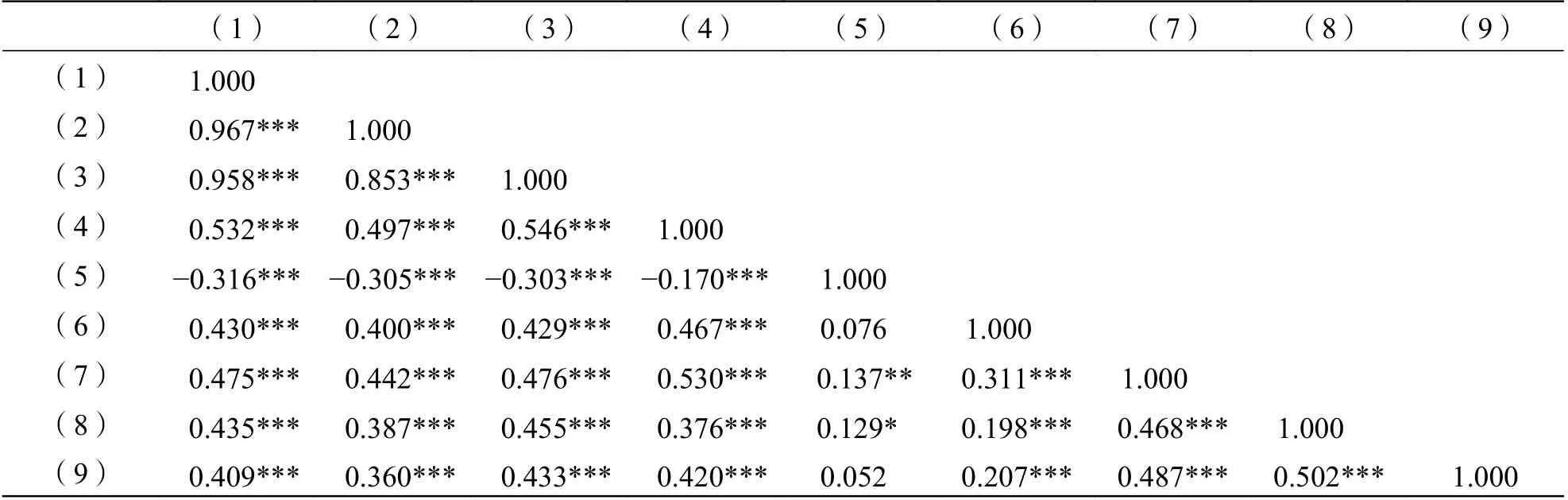

对样本的个体能动性因素(信息素养)、社会结构性因素(性别、学校类型、城乡所在地、父亲职业、父亲受教育程度)和在线知识共享行为进行双变量的相关分析(表2),结果显示:

表2 变量相关性分析

个体能动性因素与研究生的在线知识共享行为具有中度正相关关系(r=0.532,p<0.001)。进一步比较信息素养的4 个维度发现,信息获取素养与在线知识共享数量的相关性最高(r=0.689,p<0.001)。然而,就研究生在线知识共享质量而言,信息辨别素养与其相关性最高(r=0.727,p<0.001),信息获取素养与其相关性最低(r=0.693,p<0.001)。初步支持了假设H1.1 和H1.2。

社会结构性因素与研究生的在线知识共享行为具有显著相关关系(p<0.001)。比较各社会结构性因素发现,城乡所在地与研究生在线知识共享行为的相关系数最大(r=0.475,p<0.001)。值得注意的是,性别与在线知识共享行为呈负相关关系(r=-0.316,p<0.001),这意味着与男性研究生相比,女性研究生的在线知识共享行为可能处于劣势地位。上述发现初步支持了假设H2.1 和H2.2。

最后,社会结构性因素与研究生信息素养同样具有显著的相关关系(p<0.001)。相较而言,城乡所在地(r=0.530,p<0.001)和学校类型(r=0.467,p<0.001)与研究生信息素养水平的相关性最强。尽管性别与信息素养仍呈负相关关系,但是相关系数较小(r=-0.170,p<0.001),其现实意义有待进一步验证。上述发现初步支持了假设H3。相关性分析结果为进一步分析提供了参考和基础。

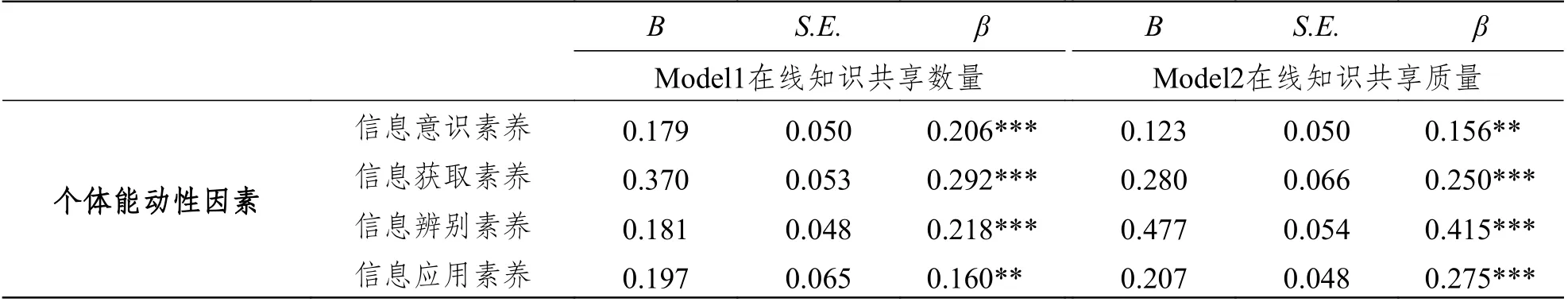

(二)结构、个体能动性和行为的直接关系

本研究以信息素养的4 个维度为自变量、在线知识共享行为为因变量分别构建多元回归模型Model1 和Model2(表3)。模型拟合效果较好,信息素养分别预测了61.67%的在线知识共享数量变异和53.14%的在线知识共享质量变异。整体来看,信息素养的4 个维度对研究生的在线知识共享数量和在线知识共享质量均具有显著影响,研究发现支持了假设H1.1 和H1.2。具体分析发现,信息获取素养对研究生在线知识共享数量的正向影响最大(β=0.292,p<0.001);信息辨别素养对研究生在线知识共享质量的正向影响最大(β=0.415,p<0.001)。此外,信息意识素养和信息获取素养对在线知识共享数量的预测作用大于这两个维度对在线知识共享质量的预测作用。然而,相比于在线知识共享数量,拥有较高水平的信息辨别素养和信息应用素养的研究生更有可能参与高质量的在线知识共享行为。

表3 信息素养对在线知识共享行为的影响

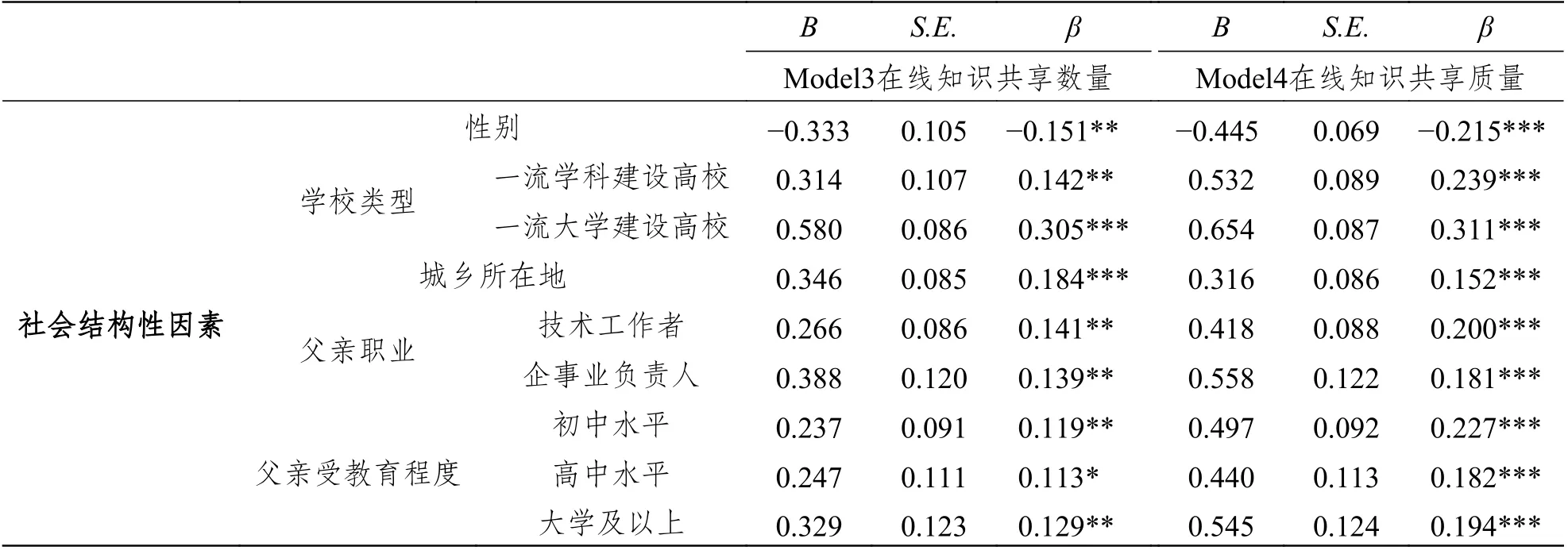

以社会结构性因素作为自变量,在线知识共享数量和质量作为因变量,分别构建多元回归模型3 和模型4(表4)。总体而言,两个模型拟合度较好,社会结构性因素预测了36.20%的在线知识共享数量变异和45.85%的在线知识共享质量变异。具体分析,在0.001 的显著性水平下,与女性研究生相比,男生贡献了更加高质量的知识内容(β=-0.215)。与普通高校的研究生相比,来自“双一流”建设高校的研究生表现出更加积极的在线知识共享行为;且与在线知识共享数量相比,学校类型对研究生在线知识共享质量的影响更大。来自城市的研究生在在线知识共享的数量(β=0.184,p<0.001)和质量(β=0.152,p<0.001)方面均具有更加积极的表现。此外,城市和农村学生在线知识共享行为的差距更多表现在数量方面,有关在线知识共享质量的差距相对较小。在0.001 的显著性水平下,研究生父亲的职业和受教育程度对其在线知识共享数量没有显著影响;然而,相比于父亲为体力劳动者和小学及以下文化程度的研究生,其他研究生将参与更加高质量的在线知识共享。上述研究发现支持了假设H2.2,假设H2.1 仅得到部分验证。

表4 社会结构性因素对在线知识共享行为的影响

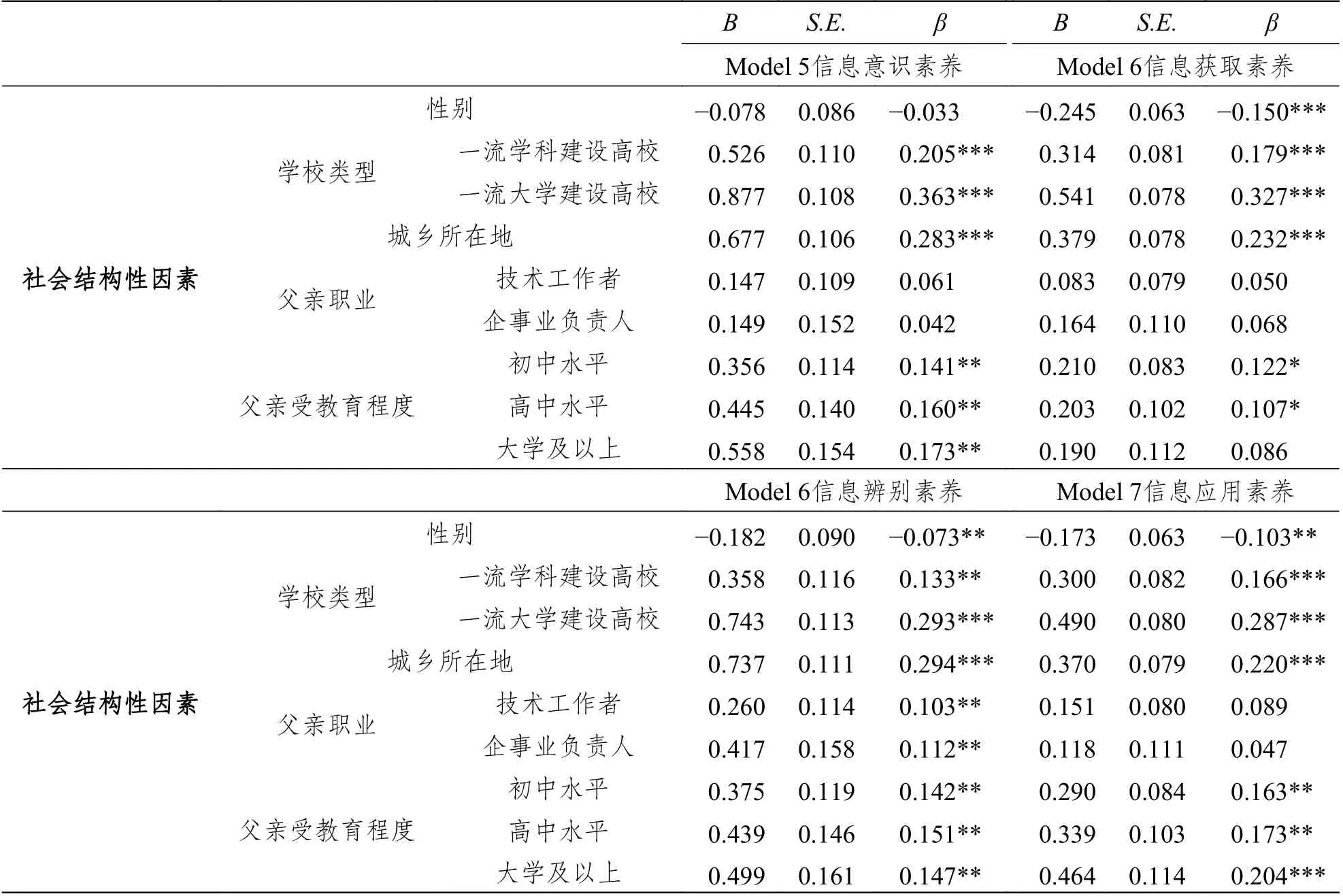

以社会结构性因素为自变量,信息素养的4 个维度为因变量分别构建多元回归模型Model5-Model8(表5)。模型拟合效果较好,社会结构性因素分别预测了37.40%的信息意识素养变异、29.08%的信息获取素养变异、37.62%的信息辨别素养变异和31.38%的信息应用素养变异(调整后的R2)。综合来看,相比于父亲职业层次和父亲受教育程度等家庭背景因素,研究生的性别、学校类型和城乡所在地对其信息素养的预测作用更加重要,假设H3 得到部分验证。具体分析,Model 5 显示,性别和父亲职业层次对研究生自我汇报的信息意识素养没有显著影响。学校类型、城乡所在地和父亲受教育程度则对其具有显著正向预测作用—来自一流大学建设高校的研究生、来自城市的研究生以及父亲受教育程度较高的研究生,自我汇报了更高水平的信息意识素养。Model 6 显示,除教育背景和家庭背景等社会结构性因素的影响外,男性研究生自我汇报的信息获取素养也显著高于女性研究生(β=-0.150,p<0.001)。Model 7 显示,男性(β=-0.073,p<0.001)和来自城市(β=0.294,p<0.001)的研究生自我汇报的信息辨别素养更高。此外,学校层次、父亲职业层次和父亲受教育程度同样对研究生的信息辨别素养产生积极预测作用。Model 8 显示,随着学校层次和父亲受教育程度的提高,研究生自我汇报的信息应用素养也更高。性别(β=-0.103,p<0.001)和城乡所在地(β=0.220,p<0.001)同样重要,男性和来自城市的研究生自我汇报了更高水平的信息应用素养。

表5 社会结构性因素对信息素养的影响

(三)社会结构性、个体能动性和行为的间接关系

在Model 3 和Model 4 中分别加入“研究生信息素养”这一中介变量后得到Model 9-Model 10,这两个模型探究了社会结构性因素(性别、学校类型、城乡所在地、父亲职业层次、父亲受教育程度)对在线知识共享行为的影响如何通过个体能动性因素(信息素养)发生作用。本研究基于Bootstrap 法对信息素养的中介效应进行检验,重复抽取5 000 次样本估计发现,信息素养在社会结构性因素和在线知识共享行为之间起部分中介作用,共存在10 条中介路径。

1.在线知识共享数量

性别和城乡所在地对研究生在线知识共享数量的部分影响是通过信息素养产生的,中介效应占比分别为35.38%和72.00%,95%置信区间分别为[0.100, 0.305]和[0.491, 0.711],不包括0,中介效应显著。这意味着男性和来自城市的研究生拥有较高水平的信息素养,这鼓励其大量参与在线知识共享行为。以普通高校作为控制组,一流学科组和一流大学组通过信息素养对在线知识共享数量产生影响的中介效应值分别为0.405 和0.639,95%置信区间分别为[0.267, 0.555]和[0.520, 0.769],均不包括0,中介效应显著。结果表明,来自综合实力较强高校的研究生具有更高水平的信息素养,进而促进其在线知识共享数量的增加。家庭背景对研究生在线知识共享数量同样发挥了重要作用。父亲职业层次和受教育程度处于劣势地位的研究生,其较低水平的信息素养预测了较少的在线知识共享行为。

2.在线知识共享质量

性别和城乡所在地通过研究生信息素养对其在线知识共享质量产生部分间接影响,中介效应占比分别为41.95%和81.56%,95%置信区间分别为[0.129, 0.395]和[0.659, 0.954],不包括0,中介效应显著。女性和来自农村的研究生具有较低水平的信息素养,他们在在线知识共享的质量方面处于劣势地位。信息素养也在教育背景对研究生在线知识共享质量的影响中发挥中介作用。与来自普通高校的研究生相比,“双一流”建设高校的研究生具有更高水平的信息素养,对他们高质量的在线知识共享行为产生积极预测作用(中介效应值分别为0.536 和0.847,95%置信区间均不包括0)。以父亲为体力劳动者的样本作为控制组发现,信息素养在技术工作者组和企事业负责人组的中介效应值分别为0.548 和0.648;以父亲受教育程度为小学及以下的样本作为控制组发现,信息素养在初中组、高中组和大学组的的中介效应值分别为0.533、0.796 和0.817,95%的置信区间均不包括0,中介效应显著。结果表明,父亲职业层次和受教育程度较高的研究生,具有更加高质量的在线知识共享行为。

六、结论与讨论

(一)结论

1.个体能动性因素(信息素养)对研究生的在线知识共享行为具有显著影响。与在线知识共享质量相比,个体能动性因素对在线知识共享数量的影响更大。

2.社会结构性因素(性别、学校类型、城乡所在地、父亲职业、父亲受教育程度)对研究生的在线知识共享行为同样具有显著影响,且与在线知识共享数量相比,对在线知识共享质量的影响更大。

3.社会结构性因素对研究生信息素养不同维度的影响存在差异,对信息辨别素养的影响最大。具体分析发现,性别对研究生的信息意识素养没有显著影响,父亲职业层次对研究生的信息辨别素养有显著影响。

4.社会结构性因素对在线知识共享行为的部分影响通过个体能动性因素间接产生。社会结构性因素处于优势地位的人表现出更高水平的信息素养,并有更加积极和高质量的在线知识共享行为。

(二)讨论

1.不是所有研究生都是“数字时代的原住民”

已有研究将研究生等年轻人与其他群体相比,认为相对于中老年人等群体而言,研究生等年轻人成长于互联网迅速发展和普及的数字时代,对借助互联网技术进行在线学习具有得天独厚的优势(邱泽奇,2020),是数字时代的原住民。然而本研究发现,研究生群体中的第二级数字鸿沟依然明显存在,就研究生群体内部而言,不是所有研究生都是“数字时代的原住民”。

本研究发现,社会结构性因素对研究生的在线知识共享行为具有显著影响。男性、来自“双一流”建设高校、来自城镇、父亲职业层次和受教育程度较高的研究生,能够更加积极地参与高质量的在线知识共享。此外,除城乡所在地外,与在线知识共享数量相比,处于社会结构性优势地位的研究生在在线知识共享质量方面的优势更加明显。这意味着就研究生群体而言,有关在线知识共享数量,即“使用与不使用”的一级数字鸿沟更适用于城乡类型这一划分依据。基于性别、教育背景和家庭背景进行划分的研究生群体间的第一级数字鸿沟趋向弥合,而有关在线知识共享质量,即“用得好与不好”的第二级数字鸿沟更加明显。这些发现支持了已有研究。

例如,Bannykh(2021)提出,与女性相比,男性使用互联网的时间更长,且更倾向于关注政治性和经济性的信息(Bannykh, Kostina & Kuzmin, 2018),能够利用数字技术进行实现资本增益活动。Hohlfeld et al(2008)发现,高社会经济地位(高SES)学校的学生进行在线学习时,更倾向于使用数据库等生产力软件,而这些工具与培养未来知识工作者所需的技能和知识密切相关。中国“双一流”建设高校获得了更多政策扶持,拥有更好的互联网基建设备和具有较高信息素养的师资力量,为研究生的优质在线知识共享行为提供可能。尽管互联网普及率已经显著提高,但城乡网络建设在接入质量和辅助设施(如公共数字图书馆等)上仍存在显著差异(中国互联网络信息中心,2021),无法为农村的研究生提供一个相对公平且优质的在线知识共享环境。此外,家庭对研究生在线知识共享行为同样具有显著影响。父亲的受教育程度和职业,如家庭氛围和引导、工作与互联网联系密切程度、社会网络支持等同样会影响研究生的在线知识共享行为(Eynon & Geniets, 2016; Gillani et al, 2021)。

2.信息素养培训不能完全缩小第二级数字鸿沟

现行政策将第二级数字鸿沟归因于相关素养和能力的不足,从发挥个体能动性,即加强相关数字技能培训、提高个人信息素养出发,来缩小在线参与过程的差异,推动社会公平。本研究认为,这一政策的实质是将弥合第二级数字鸿沟的责任个人化。然而,社会结构性因素对研究生的在线知识共享行为同样具有显著影响,仅关注信息素养的培训是不够的。具体分析发现,个体能动性因素对研究生在线知识共享数量的影响更大。因此,只强调个体能动性因素的影响,实际上还是停留在“使用与不使用”层面的第一级数字鸿沟。与个体能动性因素相比,社会结构性因素对在线知识共享质量,也就是“用得好与不好”层面的第二级数字鸿沟影响更大。相应研究发现对现行政策具有一定启示意义:缩小第二级数字鸿沟不仅要重视信息素养的培训,就培训内容而言,还需要考虑社会结构性因素对个体的限制,因材施教,对症下药。

一方面,政策制定者和实施者要结合主要培训对象的社会结构性特征,补足其短板,尽量缩小因社会结构性因素带来的信息素养差异。与男性研究生相比,女性研究生在信息获取素养、信息辨别素养和信息应用素养方面均处于劣势地位,但是在信息意识素养方面没有显著差别。因此,以女性为主要目标群体的信息素养培训应在信息意识素养方面设计较少培训课时,同时重点关注对其他3 个维度信息素养的培养,尽量弥补基于性别的信息素养差距。另一方面,本研究发现,不同维度的信息素养对在线知识共享行为的影响具有差异。因此,应根据政策目标,倒推培训重点。如果为了鼓励更多人具有参与在线知识共享的意识和行为、缩小群体间第一级数字鸿沟,即“使用与不使用”的差距,则相关政策和培训的重点应落在提高公众的信息获取素养方面,培养其借助互联网搜索信息、发布信息的意识和能力。如果培训以高质量的在线知识共享为目标,鼓励群体“更好地使用”,创造高质量的在线知识共享内容,则应以提高信息辨别素养和应用素养为培训重点,来缩小第二级数字鸿沟。

3.互联网情境下的马太效应

尽管都生活在互联网普及的时代背景下,但是仍有部分研究生因为个人、家庭等社会结构性因素的劣势地位,限制了其个体能动性(例如信息素养)的发挥,最终被排挤到在线参与和社会网络的边缘。Selwyn(2016)发现,已经受过良好教育的人更有可能了解到在线学习的渠道,使用MOOC 进一步增强自己的文化资本,“继续执行而不是克服现有的教育特权和排他性”。Van Deursen, Helsper, Eynon &Van Dijk(2017)认为,在离线环境中被边缘化的人可能在信息素养和技术使用方面同样被边缘化。然而,处于社会结构性优势地位的人却从在线资源中获得更多。优劣势的不断累积使互联网成为现有鸿沟的放大镜,“穷人越来越穷,富人越来越富”,形成马太效应。此外,考虑到本研究的样本均为研究生,他们已经是国家政策扶持的第一梯队,他们能够获得更多资源弥补家庭和个人的不足,但仍无法避免因社会结构性劣势带来的信息素养差异和在线参与鸿沟。若将研究对象放宽到其他群体,这一鸿沟可能继续存在,甚至更加明显。

(孙迟瑶工作邮箱:sun_chiyao@163.com;本文通信作者为刘继安:jian.liu@ucas.ac.cn)