参与、主导与合作:中国国际标准化活动研究

文 杨溢涵 鲍悦华

新一轮科技革命的加速推进带来前所未有的战略机遇和激烈角逐,标准对技术创新与产业竞争的影响逐渐凸显,成为大国博弈的手段和焦点。参与国际标准化活动一方面可以推动国内实践与标准、本国利益与要求的国际标准化,在国际竞争中不断提升技术水平,争取技术主导权;另一方面也是开展国际科技合作的有效方式,可以充分融入全球创新网络,扩大科技外交的“朋友圈”,争取国际话语权。本文对主要国家国际标准化战略、我国参与国际标准化活动现状与问题展开初步研究,并提出相应对策建议。

一、主要国家的国际标准化战略

美国已形成不断演进的国际标准化战略,2000年发布第一版《美国国家标准战略》以来,每隔五年根据国际形势对战略进行调整,但其国际标准化内容的主体保持相对稳定,始终把通过国际标准化反映本国需求、原则和设想,推动以美国为主导的国际标准化发展作为战略目标(王音,单嘉祺等,2021)[1]。

欧盟同样从上世纪末开始高度重视标准化的作用,2022年发布的《欧盟标准化战略》,首次将标准化上升到欧盟战略层面,一方面“以欧洲为中心”完善欧洲标准化治理体系,削弱域外国家在欧洲及国际标准中的影响力(王笳旭,景晓晖等,2022)[2];另一方面强调欧洲在全球关键技术标准方面的领导地位,并面向未来预见标准化需求和培养下一代专家。

日本基于经济衰退的国内环境和通过标准化突破贸易壁垒的需求,于2006年发布并4次修订了“国际标准综合战略”,促使日本形成了举国体制。同时,为突破政府主导型体制下民间标准化工作低水平的问题,日本于2014年发布了“标准化官民战略”,促进政产学研紧密联系,加速推进企业抢占国际标准高地(许柏,杜东博,2018)[3]。

美、欧、日等发达国家的国际标准化战略具有以下几个共同特征:一是时代性和挑战性强,根本战略目标都是以技术标准为武器占领国际经济竞争的制高点,确保国家的经济利益(孙敬水,2005)[4];二是通过建立区域标准化联盟提高本国标准国际化效率,扩大在国际竞争格局中的权力;三是将新兴技术领域作为战略重点领域超前布局,标准创新与技术创新协同发展,注重未来标准化人才的培养;四是强调标准的市场适应性,不同的标准由不同部门主导制定,鼓励民间标准化组织参与到国际标准化进程中。

二、我国参与国际标准化活动的现状与主要形式

1.现状

我国的国际标准化工作起步较晚,标准化战略仍处于探索建设的过程中。2018年修订的《中华人民共和国标准化法》首次提出了国家要积极推动参与国际标准化活动。2020年颁布的《国家创新驱动发展战略纲要》将标准化上升到战略层面,并明确指出“支持我国企业、联盟和社团参与或主导国际标准研制,推动我国优势技术与标准成为国际标准”。同年实施的《国家标准化发展纲要》是我国首个支撑社会和经济改革的国家标准化战略,系统提出标准化工作在标准供给侧改革、标准化全域发展、国际标准化工作及标准化发展模式方面的“四个转变”,为我国未来15年标准化发展指明路径。

2.主要形式

(1)直接参与国际标准制定

为了争取关键领域的话语权,推动中国标准成为国际标准,我国在ITU和ISO的部分国际标准制定工作中采取“先发制人”参与模式。在5G、物联网和智慧城市等领域,我国都通过这种模式引领标准化进程。特别是ISO中智慧城市标准的制定最初就是由我国提议的,从成立智慧城市研究小组至今,我国一直在ISO智慧城市相关机构中担任着牵头者角色。

近年来,我国参与的国际标准制定数量不断增加,牵头编写了许多新兴技术领域的基础性、总体性和战略性标准,包括参考体系结构、路线图、通用规范和术语等,使我国在这些领域取得了标准主导地位。据国际标准化组织(ISO)统计,2000年以前,我国仅制定了13项国际标准;2001年至2015年,我国制定的国际标准增长到了182项。随着经济和技术实力的进一步提升,我国在2015年到2020年间主持的国际标准数量超过了800项。但我国主导制定的ISO、IEC国际标准仅占其标准总数的1.8%,而少数发达国家制定的国际标准占了标准总数的95%左右(程琳,李尚达等,2021)[5],说明高新技术标准化领域的实质性工作大多仍由发达国家主导,这确保了其高新技术产品总是处于引领位置,为其技术推向世界市场奠定了基础。

(2)深度参与国际标准组织管理

目前我国主要依靠在委员会领导职务、标准提案和工作项目等方面的数量优势来影响国际标准组织的决策。但评估一个国家在国际标准制定组织中的影响力和地位还需要考虑其他因素,例如贡献的质量、全球认可的正当程序、来自其他工作组成员的广泛支持等。

在任职情况上,《中国标准化发展年度报告2020》显示,截至2020年,我国已承担国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)技术机构主席、副主席75个,秘书处75个。根据美中贸易全国委员会2020年发布的报告,我国承担ISO和IEC的技术委员会或分委会秘书处的数量在2011到2020年间分别增加了73%和67%。

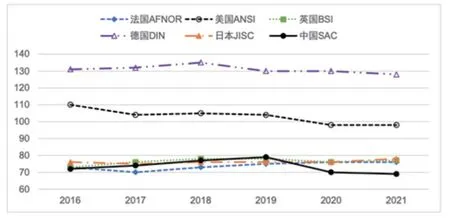

根据ISO对其6个常任理事国的数据统计,德国和美国在国际标准化组织中占据多数席位,在抢占标准制定制高点方面优势明显,中、法、英、日旗鼓相当,但与德、美两国差距较大,如图1所示。

图1 2016~2021年主要国家承担ISO秘书处的数量

我国在不同国际标准组织中的表现存在差异。尽管在ISO增长缓慢,在ITU中的影响力却不断扩大。自2012年以来,我国加入ITU的人数增加了6倍,目前的参与度仅次于美国。ITU专门制定国际标准的组织有2个,分别是ITU-T(制定电信标准)和ITU-R(制定无线电通信标准),我国在ITU-T中担任主席、副主席和报告员的份额均占比最大,而在ITU-R中的表现逊色于美国。

在提案方面,我国在ITU-T中的提案数量占比较大。近十年来呈上升趋势,从2012年的448个迅速增长到2021年的1055个。2021年超过ITU-T总提案数量的一半,远远领先其他国家,成为国际标准提案最活跃的国家之一。美国的提案数一直在10%左右徘徊,2021年提案数量仅250个左右。虽然我国形成了明显的数量优势,但提案的质量仍需提高,部分提案既不能解决实际问题也缺乏技术含量,真正能对国际标准产生施加影响的,较为有限(CIRA,2022)[6]。

总体而言,在参与国际标准化组织的整体趋势上,我国的参与度有所提高,成员数量和领导地位增强,提案数量持续增长,但传统的既得利益相关方仍然占据着绝大多数标准制定组织中的领导职位,拥有更大的话语权,限制着我国影响力的扩大。

(3)开展标准领域的国际合作

国际标准化双多边合作是开辟和扩展区域市场、输出本国标准价值观的重要方式之一,更有可能获得国际组织的支持和认可。我国在《国家标准化发展纲要》中明确提出,要积极推进与“一带一路”国家在标准领域的对接合作,加强金砖国家、亚太经合组织等标准化对话,深化区域标准化合作。

在双多边交流方面,中日韩、中德、中欧、中英、金砖国家等的标准化合作机制持续深化,多次召开双多边合作线上会议;积极参与太平洋地区标准大会(PASC)、亚太经合组织标准分委会(APEC/SCSC)等区域标准化组织活动,参加世界贸易组织(WTO)、自贸区谈判有关标准协调工作;组织各区域标准化研究中心对欧洲标准组织(CEN/CENELEC)、太平洋地区标准大会(PASC)、泛美标准组织(COPANT)3个区域标准组织,以及日本、美国、德国等10个重点国家的17份标准化战略进行研究,汲取国际、国外标准化工作成功实践经验,推动标准化国际合作(张豪,2020)[7]。

在“一带一路”建设方面,推动我国标准在海外多国建立示范区,不断完善“一带一路”共建国家标准信息平台,形成涵盖45个“一带一路”国家、5个国际和区域标准化组织的标准题录数据库。积极推进与“一带一路”共建国家开展标准信息交换,目前标准委已与西班牙、俄罗斯、新加坡等8个国家和地区的标准化机构开展标准信息交换。

三、我国国际标准化活动存在的问题

第一,国际标准化针对性战略缺位。主要发达国家均把标准国际化放在整个标准化战略中最突出、最重要的位置上,我国目前战略重心未向国际化倾斜,尚未形成明确的国际标准化战略。

第二,参与国际标准组织活动质量有待提高。我国国际标准组织参与度、承担领导职务、提案数量方面都呈现良好的发展势头,但在国际标准竞争中被采标的比率较低,提案的认可度仍有较大上升空间。

第三,技术标准化研究人才匮乏。具有较高理论修养和业务能力的标准化人员不足,特别是缺乏熟悉国际标准组织工作语言并能代表国家参与国际标准制定的高素质复合型人才。

四、对策建议

第一,加快布局,参与国际标准化活动的顶层设计。将国际标准化提升到核心战略层面,高度重视基础创新领域和“卡脖子”关键技术领域的国际标准化活动,将国际标准化工作与基础研发紧密结合,力争获得更多在关键技术领域的国际标准话语权和主动权。

第二,提高参与国际标准化组织活动的质量。加强关键领域的技术标准前瞻性研究和布局,密切跟踪国际技术进步趋势和方向,瞄准人工智能、数字技术、绿色低碳等战略必争领域,以科技创新软实力提升和夯实技术标准竞争基础。

第三,培养标准化领域复合型人才。加快培育熟悉国际规则、专业能力强、外语水平高的复合型人才。鼓励将标准化教育纳入高等教育课程,学习国外在标准化教育方面的做法,开展标准化专题和研究人员培训,培养下一代标准化专家,在新兴技术领域打造国际标准化专业人才队伍。

第四,持续推进国际标准化合作。深化与多个国家达成的标准化合作机制,发挥“一带一路”、中国-东盟自贸区、区域全面经济伙伴关系等区域合作平台作用,将在我国已经形成成熟示范效应的先进技术标准推广到更多的国家和地区,提升我国先进技术的吸引力,夯实我国在国际标准制定中的地位。