老龄化背景下的人口年龄结构

彭希哲

(1.复旦大学人口与发展政策研究中心,上海 200433;2.复旦大学老龄研究院,上海 200433)

2020年我国第七次人口普查数据显示,我国大陆人口的年龄结构正在持续发生许多重大的变化。少儿人口(0—14岁)、劳动年龄人口(15—59岁)和老年人口(60+岁)占总人口的比重分别为17.95%、63.35%和18.7%,65岁及以上人口占13.5%。按60岁及以上标准计算的老年人口数量第一次超过少儿人口,成为我国人口年龄结构向老龄化发展的一个标志性事件。伴随我国年度出生人口数的持续下降或稳定在低位,“十四五”期间1962年以后,特别是1963年及整个六十年代出生高峰期出生的一代人都将依次进入老年,使得我国人口老龄化进程进一步加速,向深度老龄化发展。

人口老龄化是人口年龄结构变化的最直接的人口学结果,对我国的社会经济发展形成不言而喻的影响和挑战。

一、人口老龄化已经成为不可逆转的全球性的人口发展趋势

人类社会经过漫长的发展,有过太平盛世,也经历了无数的战争、瘟疫、灾荒和动乱,世界人口直到19世纪初年第一次达到10亿的规模,然后用了125年的时间,增长到20亿;在20世纪的中叶以后进入快速增长的阶段,增加10亿人口只需15年甚至更短的时间,目前已接近80亿人口总量。尽管增速开始减缓,但世界人口总量正在向100亿发展。

世界人口的年龄结构在相当长的岁月里保持着相对稳定的状态,各个国家的差异也不是很大,总体表现为年轻人口占绝对多数。直至1865年前后法国的老年人口(60+岁)比重达到10%,法国成为历史上首个步入老龄化的国家。大部分的西方发达国家在20世纪上半叶开始逐渐进入老龄化过程,东亚与其他国家和地区紧随其后,直到老龄化成为一种世界性的人口发展趋势。联合国预测到21世纪50年代,全世界将有超过150个国家或地区,即超过四分之三的国家或地区,属于老龄化社会。

人类社会年龄结构的这种变化主要源自人口转变的历史进程。社会经济的发展,人们生活水平的提高,医疗健康状况的改善,教育的普及,特别是女性受教育和参与社会经济活动的普及,等等,都是推动人口转变的根本性动力。生育水平的不断下降、健康水平的不断改善和预期寿命持续提高,是人口老龄化的最基础的人口学原因。就一个国家或地区而言,人口迁移流动也会对人口年龄结构的改变产生巨大的影响。人口老龄化是人口转变和社会经济发展的一个必然的结果。

我国从2000年第五次人口普查开始,进入老龄化阶段,此后老年人口总量和老年人口的比重就一直持续地增长。到2020年第七次人口普查时,老年人口已达到2.64亿,占总人口比重为18.7%。如果按照65岁的标准,中国老年人口数量从2000年的8821万增长到2020年的19064万,增长了1.16倍;老年人口占比从2000年的6.96%上升到2021年的14.2%。

联合国经济和社会事务部(理事会)人口司收集世界各国和各地区的人口数据,开展世界人口发展展望研究和预测,每两年会根据最新的各个国家的人口数据对世界和各国的人口发展态势包括老龄化做一次修订。(1)联合国人口司对中国人口数据的预测也经常被学界批评,比如2019年《世界人口发展展望》预测中国大陆2020年老龄化指数(65岁及以上人口占总人口的比重)为12%,低于我国国家统计局公布的13.5%的水平,明显低估了中国老龄化的问题。但为了开展国际比较,用统一的数据来源显然更具有可比性。因此,本文使用联合国人口司2019年的数据作比较研究,参见:United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects 2019 (ST/ESA/SER.A/426)。根据联合国人口司的数据,我国2020年老龄化程度在全世界排名第57位,老龄化程度远低于前三位的日本(28.4%)、意大利(23.3%)、葡萄牙(22.8%)。也就是说,大部分发达国家目前的老龄化程度都比中国严重。

根据同一个预测,2035年时我国老龄化程度大约为20.7%,在全世界排名第44位,比同期发达国家平均水平约低4个百分点,比中等偏上收入国家约高3个百分点。2050年,我国老龄化程度达到26.1%,在全世界排名第33位,基本与发达国家平均水平持平(26.9%),但仍显著低于韩国(38.1%)、日本(37.7%)、意大利(36.0%)、德国 (30.0%) 等国家。韩国将在那时超过日本成为世界上老龄化程度最高的国家。到2050年,全世界的老年人口占比超过21%,其中有39个国家的老龄化比例达28%以上。

世界上老龄化程度最高的国家目前大多在欧洲,但一些亚洲和拉丁美洲国家正在迅速赶上。人类社会已经全面进入老龄化阶段,在不同的国家或地区,差别只在于出现的早晚和进程的快慢。

二、中国人口老龄化的主要特征

人口老龄化首先是一个人口现象,其表现形式具有一定的普遍性。上述国际比较说明,中国的老龄化程度目前在国际上还不是最严重的,但中国巨大的老年人口数量,快速的老龄化进程与显著的地区和城乡差异成为中国老龄化的最主要特征。

我国老年人口(60岁及以上)在2020年已经达到2.64亿,如果按照65岁的标准为1.9亿,我国数量巨大的老年人口目前占世界老年人口的四分之一。未来我国的老年人口还将持续增长,并将在2050年前后达到峰值。按照联合国人口司的预测,中国65岁及以上年龄人口将在2050年增加到3.66亿,占届时世界老年人口总数15.49亿的24%左右。中国人口总数会在未来几年出现负增长,但我国老年人口占世界老年人口的比重将长期超过我国总人口占世界人口的比重,成为世界上老年人口最多的国家。尽管目前中国和印度的人口发展态势与老龄化道路截然不同,但印度的老年人口数量将在21世纪80年代超过中国,成为世界上总人口和老年人口都最多的国家。

按照65岁及以上人口占人口的比重来划分,7%标志进入老龄化社会,14%标志进入中度老龄化社会,20%—21%标志进入深度老龄化社会。这个划分也有不同的版本。完成这样一个老龄化不断深化的进程,西方发达国家一般要用100年左右的时间,比如法国157年,英国100年,美国89年。而在中国,整个进程只需要34年,只有西方发达国家的三分之一时间。当然发展中国家或者新兴的发达国家的老龄化进程都会比较快,而在东亚地区包括日本和韩国的老龄化进程都是非常快速的。(2)参见Wan He, Daniel Goodkind, and Paul Kowal, An Aging World:2015, International Population Reports, Washington:U.S. Government Publishing Office, 2016, p.95。快速的老龄化无疑使得应对老龄化的挑战会更加严峻和复杂。简单地说,西方国家可以在100年左右的时间慢慢地适应老龄化的发展,在此期间逐渐调整社会保障和公共服务体系,逐渐地改变产业结构,无论是社会还是个人都能有一个相对比较宽裕的时间来适应老龄社会。而在中国,快速老龄化与我国的快速社会经济的发展与转型同步;年轻的社会保障制度才开始初步成型,就在老龄化的压力下面临调整和改革;人们刚刚还在欢呼无限供给的劳动力创造人口红利,马上就面临劳动年龄人口开始持续减少,人口负债已经出现。总之,我们的社会观念和相关的社会制度体系只有很少的时间来适应这种人口发展态势的巨大变化。

除了这两个基本特征之外,中国的老龄化进程有很显著的地区和城乡差异。如果说中国作为一个整体,在1999年、2000年进入老龄化社会,那么上海早在1979年就进入老龄化了,而西藏等省区至今还没有达到老龄化的标准。近几十年的人口迁移使得老龄化的这种地区差异更加明显,也是造成我国城乡老龄化程度倒挂的重要原因。

总体而言,人口老龄化已成为中国乃至人类社会的常态。它不仅是社会经济发展的必然趋势,也是人口再生产模式从传统型向现代型转变的必然结果,甚至可以说是社会现代化的一个重要标志。我国人口的年龄结构已经不可逆转地向老龄化发展,由此成为影响我国社会经济长期可持续发展的最基本的国情。人口老龄化绝不是一种短期现象,无论今天或是未来,至少我们现在的每个人都注定生活在一个老龄化社会,那种“年轻”的社会已经一去不返了。老龄化的影响涉及社会经济的各个领域,是全方位的。对老龄化的认识和应对在一定程度上取决于老年和老龄化的定义,老龄政策的性质和内涵也取决于对老年人及老龄化的界定。

三、老年定义的再讨论

目前作为社会常识的老年定义是指60岁或65岁及以上的人口,这一标准来源于联合国。1956年联合国出版的《人口老龄化及其社会经济后果》中定义老年的年龄起点为65岁,其主要依据是当时发达国家的预期寿命,同时也受德国的老年救济法令的影响。1982年联合国“老龄问题大会”重新设定老年定义为60岁及以上,原因是要将老龄化趋势日渐显现的发展中国家纳入定义范畴。此后就一直是这样两个标准同时在执行,我国主要使用60岁的标准。

从联合国20世纪50年代确定传统老年标准至今,世界人口经历了快速的人口和健康转变、疾病流行病学变化和经济社会关系变革,导致人口的平均预期寿命不断延长,死亡模式发生重大变化。20世纪50年代全球人口的平均预期寿命只有不到50岁,20世纪80年代全球人口的平均预期寿命在62—64岁间,2010—2015年全球人口的平均预期寿命已经延长至70.48岁。传统的老年定义自确立以来几十年间维持不变,已经越来越不能反映人口变动的真实情况,需要对老年定义或标准进行重新审视。

人类作为个体的一生,都会经历生老病死,身体结构以及器官功能都会在不同的年龄阶段发生显著的变化,人的生命周期的阶段划分也主要由此而来。除了生理标准,这种人生阶段的划分也可以基于心理学、人口学、经济学等学科的基本理论范式。这种阶段的划分,也就成为人口学研究人口年龄结构的基本假设。

重新定义老年的最直接的科学依据来自老年医学特别是有关衰弱的研究。衰弱是多项生理系统的累积衰退并导致对外界压力较为敏感的一种身体状态,涉及神经肌肉、内分泌、代谢及免疫等多系统的病理生理改变。(3)衰弱已成为国际老年医学领域的研究热点,但目前尚没有统一的衰弱定义,国际学术界通常使用两种不同的衰弱定义,即衰弱指数(Frailty Index, FI)和衰弱表型(Frailty Phenotype, FP)。国内关于衰弱的研究以医学领域为主导,近年来也开始出现从社会科学的视角对衰弱开展研究,(4)参见S. Yao, J. Guo, G. Shi, et al, “Association of BNP with Frailty in Elderly Population:Rugao Longevity and Ageing Study,”Journal of Nutrition Health & Aging, vol.23, no.2 (2019), pp.73-78;保志军:《衰弱的防治:中国健康老龄化面临的挑战和机遇》,《老年医学与保健》2020年第4期,第511—512页;王雪辉、裴瑶琳:《中国老年人的衰弱与健康——基于RuLAS调查数据的实证研究》,《人口与发展》2020年第4期,第43—50页。成为重新定义老年的重要的科学基础。

就人口学和公共卫生来说,年龄别死亡概率是用来研究人的生命周期过程中死亡模式的,也可近似地看作健康状态。我们可以以人口在成年以后年龄别死亡概率超过千分之十作为一个分析的转折点。

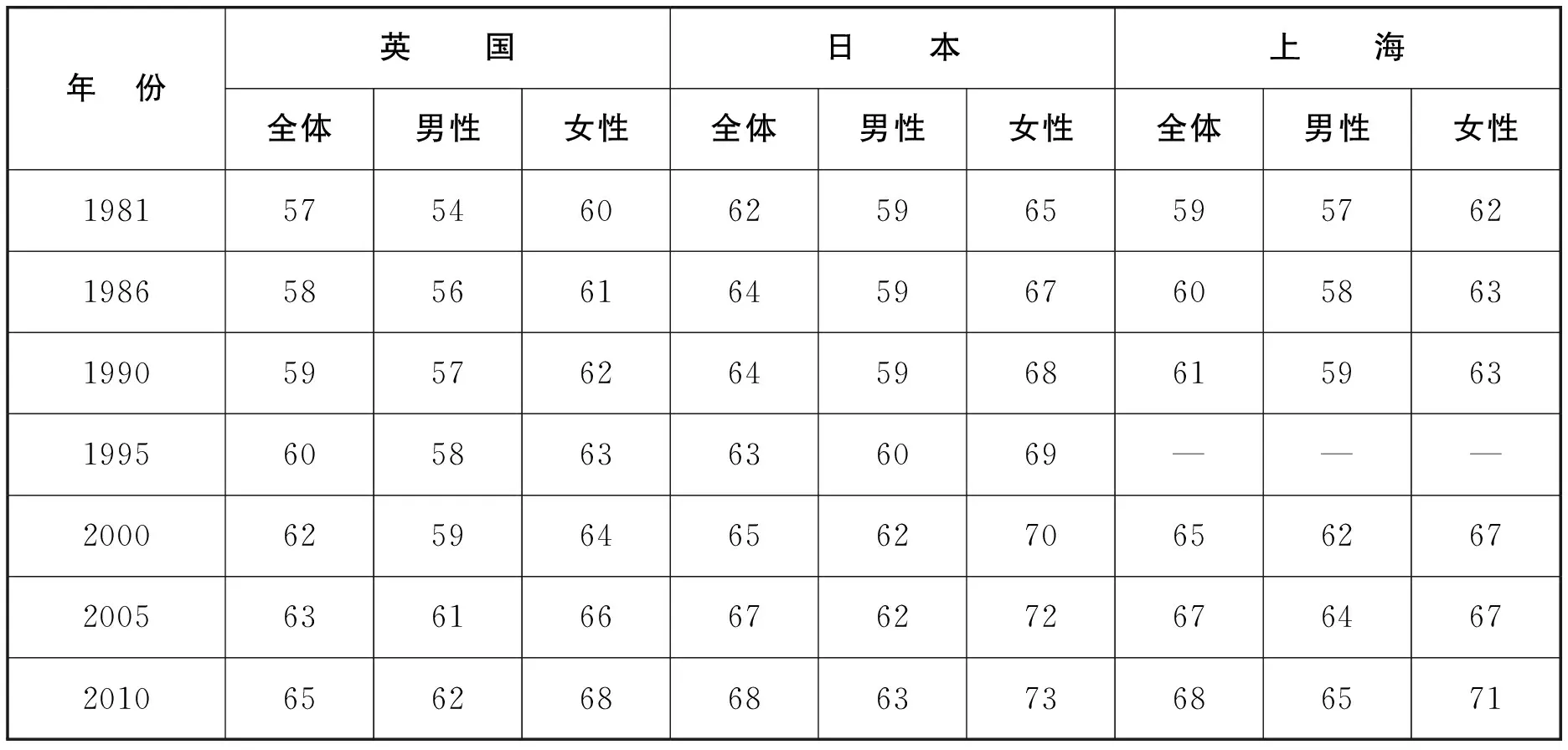

表1 英国、日本和上海市的年龄别死亡概率开始超过10‰界线的年龄 (单位:岁)

表1数据告诉我们,就年龄别死亡概率而言,英国2010年65岁人口相当于1981年的57岁人口;日本2010年68岁人口相当于1981年的62岁人口,上海2010年68岁人口,相当于1981年的59岁人口。也就是说,在1981—2010年这30年间,人们的衰老(用年龄别死亡概率表示)推迟了8—10年,或者说现在70岁人的生存概率,相当于30多年前60岁的人。这类研究经常被用来支持必须改变老年定义。

传统的老年年龄标准是后顾性的,它告诉我们一个人已经存活了多少年,即衡量的是“实足年龄”(Chronological age)。但这是一种不完全的衡量方法,因为它忽视了人口预期寿命的变化。“年轻”和“年老”是相对的概念,共同的参照应是预期寿命。

奥地利学者舍波夫和桑德森(Sergei Scherbov and Warren Sanderson)近年来有关老年定义或老年标准的重新思考与测算,是影响比较大的有关重新定义老年的研究。(5)参见Sergei Scherbov Warren C. Sanderson, “New Approaches to the Conceptualization and Measurement of Age and Aging,” Journal of Aging and Health, vol.28, no.7 (2016), pp.1159-1177。他们建议将“期望余寿”15年,即将人口预期寿命减去15年,作为老年定义的全新标准。“期望余寿”不仅衡量一个人已经活了多少年,更与延长的预期寿命有关。与传统固定起点的老年定义下老年人口比重会随着时间推移不断提升的情况截然不同,在这种重新定义老年的方法下全新意义上的老年人口(期望余寿小于等于15年的那部分人口)占总人口的比重会处于一个相对稳定的水平。

按照舍波夫和桑德森提出的老年新定义,我们测算并比较了中国老年人口比重的变动情况。(6)参见卢敏、彭希哲:《基于期望余寿理论的老年定义新思考与中国人口态势重新测算》,《人口学刊》2018年第4期,第5—18页。传统老年定义下,2010年全国60岁及以上老年人口的比重为13.32%,65岁及以上老年人口的比重为8.92%。按照期望余寿理论的老年定义,2010年全国的老年起点仍然是60岁,与传统老年定义相比,全国的老年人口比重没有发生变化,但分省的老年人口比重发生较大变化。但在未来,按照新的老年定义,中国人口老龄化的趋势会发生很大的变化,老年人口的比重在总体上同样呈现出上升态势,但上升的幅度较为缓和(图1)。2050年时预期的老年抚养比(为65岁及以上人口与15—64岁人口的比值)也会比传统定义(46.74%)低9.7个百分点。劳动年龄人口比重也会由于老年定义的改变而呈现显著的不同。按照传统老年定义,预测显示未来我国的劳动年龄人口(15—64岁)占总人口的比重将急速降低,从2020年的70%下降至2100年的52%,总体下降幅度约为18个百分点。而按照期望余寿的定义,劳动年龄人口占总人口的比重将从2020年的66.57%下降至2100年的64.22%,总体下降幅度仅为2.35个百分点。

图1 传统老年定义下和老年重新定义(期望余寿)下的未来我国老年人口比重(%)

舍波夫和桑德森所提出的以15年期望余寿为标准的老年定义,也存在一定的局限性。比如15年余寿的确定有一定的随意性,基本是只考虑了老年人领取养老金的平均期限和养老金长期均衡的问题。(7)有学者建议保持目前人口科学对年龄人口分类,但可以按生命周期的一定比例,比如20%、60%和20%,根据预期寿命把人生分成少年儿童、中青年人和老年人等几个不同的阶段。参见:Zhang Zhen, “Dynamic threshold of old age”, Working paper, Fudan Institute on Aging。同时,由于老年定义的动态调整,给国际和历史比较带来困难,因而需要一系列的指标和分析方法的改变。再进一步,如果老年定义与退休和养老金领取直接挂钩,也可能会比目前确定的静态老年定义和退休年龄需要更为复杂的体制调整和政策重构。

尽管如此,由于传统的老年定义已经不能准确地反映人口变动包括人口老龄化的客观现实,也在很大程度上影响我们对老龄社会的认知和相关的应对策略,我们对于老龄化及其挑战的理解在一定程度上有建构的成分。更新老年定义及其相应的指标体系不是一个数字游戏,通过突破传统上聚焦于生理年龄的单一静态标准,形成维度多元、层次分明和动态调整的老年人界定标准和分类依据,一个重要作用是改变人们的传统理念和思维定式,消除对于老龄化的过度解读,从而推动新的社会共识,为积极应对老龄化创造更有利的社会环境和更理性的社会氛围,并逐渐推动应对老龄社会的制度体系和运行机制的重构和完善。

四、对人口年龄结构的研究需要有新的视角

现代人口科学主要源于西方发达国家,经过上百年的发展已经成为一门有特定概念、理论和研究方法的学科。对人口年龄结构的分析是人口学和相关社会科学重要的研究领域,各种分析指标和研究方法也在几十年间一直引导着我们对人口变动的认知,甚至在一定程度上决定着政府人口政策的走向。

中国走向现代化的过程不仅有两个同时进行的重大转变,即经济体制变革转轨和社会结构转型,(8)参见李培林:《中国式现代化和新发展社会学》,《中国社会科学》2021年第12期,第4—21页。更与中国人口增长模式的转变直接同步。在巨大的社会经济转型和科学技术变革的大背景下,传统的人口概念、理论、指标和分析工具已经无法准确刻画及解读中国新时代人口发展态势。由西方学者主导的诸多人口理论更无法有效诠释中国的人口规律及其与发展的关系。

在传统的人口与社会经济发展相互关系的研究框架下,以老年人口数量和结构为主要指标的研究范式必然会强调随着老年人口比重的不断上升,劳动年龄人口的数量和比重的持续减少,将对社会经济可持续发展和各种社会保障制度形成严峻的挑战。通常使用的分析指标诸如老年人比重、抚养比、支持系数等都只是从数量结构的视角探讨老龄化的影响。按照传统的人口年龄结构的分类和分析框架,劳动年龄人口(working age population)隐含着只有这个年龄段的人口应当参加劳动就业,推而广之,不在这个年龄段的人口就被排除在劳动就业之外。进一步讲, 根据这个年龄结构分类拓展出的指标“抚养比(又称负担系数)”,指人口中非劳动年龄人口与劳动年龄人口的百分比,其中老年抚养比就是直接把超过劳动年龄人口的老年人口群体都视为需要供养的人群(dependents)。在这样的分析框架下,人们的行为特征特别是社会经济的参与和生产生活方式的变化常常被忽视,老年人口中所蕴含的人力资本和社会资本不见了,老年人口成为纯粹的被赡养照料的负担。

我们目前的很多劳动立法、社会政策、保障措施和指标统计事实上都在假定一旦退休,人们的社会资本、人力资本将不再存在,至少不再对社会经济发展发挥作用,并且立即转化成需要被抚养的负担人群。老年劳动力实际的经济贡献也常常没有被纳入传统的社会经济活动的概念和统计之中。

劳动年龄人口下限(15岁)的设定,有保护儿童、杜绝童工的潜在作用,而各个国家有关儿童保护和禁止使用童工的法律法规又有一定的差异。《中华人民共和国劳动法》第十五条规定:“禁止用人单位招用未满十六周岁的未成年人。”也就是我国法律规定少年儿童参与雇佣性的生产活动的年龄下限为16周岁。劳动年龄人口上限的设定与工业时代退休制度的实施有直接的关联,当然也与我们前述的老年定义的确定相关。如果用于学术研究和历史比较,沿用既定的指标体系是学界的基本范式。但如果这个指标与现实世界的运行产生日益扩大的差异,并可能导致广泛的认知误区,则需要重构和完善。

我国衡量劳动年龄人口的上限基本都使用60岁的标准,这主要与我国使用60岁作为老年人的定义相关,也与我国目前的退休制度相关。我国现行法律规定男职工60周岁、女职工55周岁退休,不同工种、行职业还有一些具体的规定。这些规定是在中华人民共和国成立初期根据当时的人均预期寿命、劳动条件、用工方式等诸多因素确定的,应该说符合当时的情况。改革开放以后的几十年间,我国的经济社会发生了巨大变化,人均预期寿命也从20世纪50年代的40岁左右,提高到目前的接近78岁。

与此同时,我国人口接受教育的年限不断延长,高等教育规模在1997年以后迅速扩大,目前每年新增大学生已超过1000万,高等教育毛入学率达57.8%、在学总规模达4430万人,成为世界上最大的高等教育体系。(9)2022年4月21日,国务院新闻办公室发布《新时代的中国青年》白皮书,参见:http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1723331/1723331.htm。高等教育的普及对劳动就业的影响是多方面的,首先随着新增劳动力平均受教育年限达到13.8年,这将极大地提高我国未来人力资本的集聚速度,为提高劳动生产率创造了良好的人力资源基础,部分地抵消劳动年龄人口减少对社会经济发展形成的负面压力。另一方面,当人们花费更多的时间在学校中接受更多的教育,自然就会推迟实际进入劳动力市场的年龄,而这成为我国劳动年龄人口的经济活动参与率(或称劳动参与率)在过去的20多年间持续下降的最重要的原因之一。根据国际劳工组织的研究和预测,2010年我国劳动年龄人口的总的劳动参与率为71.3%,2020年下降为67.5%,这种态势在未来还可能进一步延续,劳动参与率到2030年会继续下降到61.8%。(10)国际劳工组织(ILO)的模型预测,参见国际劳工组织的劳动力市场主要指标数据库:https://ilostat.ilo.org/data/country-profiles/。

因此,简单地利用传统的人口年龄结构分类来分析劳动年龄人口以及负担系数的变化,只是研究了自然人的因素,全然没有考虑自然人身上负载或蕴藏的人力资本和劳动参与状况,更没有将这种人口变动与更为广泛的社会发展和科学技术的进步相联系,显然过于简单和粗糙。按照传统分类,我国劳动年龄人口数量从2012年开始出现下降,年均减少300万以上,并且减少幅度在加大,预计“十四五”期间还将减少3500万人,而未来长期的发展趋势主要取决于近期年轻人口的婚育状况。如果由此过分简单地分析这种结构变化的社会经济影响,据此推断未来中国的发展,就会夸大老龄化进程中劳动力短缺等问题,其结论必然是不容乐观的,这也是形成对于我国人口老龄化的社会性忧虑、不必要的悲观和恐慌的重要原因之一。

根据我国第七次人口普查数据,我国2020年55—64岁年龄段的人口数接近1.8亿,虽然老年群体并不都适合继续参与劳动就业,但这一群体比起他们的前辈具有较高的知识水平和再学习能力,具有足够的智力水平和知识储备继续从事社会经济活动。而在目前的劳动就业市场和社会保障的制度安排下,如此体量的低龄和潜在的老年劳动人口被排除在劳动力市场之外,使得原本可以成为社会财富创造者的老年劳动人口成为了社会产品的消耗者,其蕴藏的丰富人力资本和社会资本未能得到充分的开发和利用,反而成为我国现行社会保障制度难以平衡和持续的主要负担。

在退休年龄不变的情况下,教育的普及使得平均的工作年限自然缩短,同时在每周实际工作小时也不断减少的世界大趋势下,人们在生命周期中直接参与经济活动的时间必然是持续减少。与此同时,人们的寿命不断延长,而需要养老金支持的年份增加了。这种趋势一方面反映了人类社会的发展,特别是人们劳动生产率的不断提高,乃至可以有更多的时间从事非经济性的创造性活动和更多的闲暇。但在另一方面,如果没有制度性的适应性改革,也导致人力资源的浪费、人力资本利用率的下降。如果没有退休年龄的相应延长或实际社会经济参与的提升,每个个体一辈子的劳动创造和经济收入就可能难以覆盖一辈子支出,从个体和国家层面都会出现问题。

一个非常可能的趋势是,在传统的劳动年龄人口的经济活动参与率持续下降的同时,以往被大大忽视的老年人口(主要是年轻的老年人口)的经济活动参与却不断提升。老年人口继续参与社会经济活动主要可以从两个方面来思考,其一是通过延长退休年龄,让更多的年轻老人继续留在劳动力市场;其二则是通过老年人口广泛的社会经济参与,在经济建设、社会生活、志愿者活动和家庭照料等领域继续发挥作用。(11)参见彭希哲、宋靓珺:《退休年龄改革:社会观念的变革与制度实践的创新》,《社会科学文摘》2021年第12期,第79—81页。纵观世界,延迟退休甚至取消强制性的退休年龄制度已经成为先期进入老龄社会的国家和地区的基本趋势。经合组织成员国的平均退休年龄都在65岁,许多国家都有进一步延迟退休的政策安排。(12)世界上主要发达经济体都相继推出了国民延迟领取国家养老金的最低法定年龄的改革措施,例如法国、德国和西班牙将在2023年至2029年期间陆续将领取国家养老金的年龄推移至67岁,英国将从2037年之后,逐步将领取国家养老金的年龄上推至68岁。2021年4月1日起,日本政府正式实施《改正高年龄者雇佣安定法》,把退休年龄上升到了70岁,并鼓励企业和员工将退休年龄延迟,甚至终身工作。

农耕时代没有退休的概念,退休制度的建立是工业革命以后的事情,其本身是一种社会的进步,也构成了劳动就业市场和劳动者工资决定的基础,让老年劳动力在逐渐丧失就业能力的年龄体面地退出劳动力市场,获得基本的生活保障。到了信息化时代,人工智能和互联网物联网的发展和广泛应用正在改变经济发展模式和劳动就业市场,也正在创造个人的知识积累、社会资本、工作能力在任何年龄都可以发挥作用的社会场景。退休的概念可能会也应当慢慢越来越淡薄,或者在内涵和外延上都会重新解构,我们的社会也要做好准备。这些变化和趋势也必然会影响到我们如何利用传统的人口学指标开展研究,而老年定义的重构以及更多行为指标的引入,将有可能使得我们对老龄化的认识发生重大的变化。

五、破除年龄歧视,推进老年人口广泛的社会经济参与

习近平总书记在论述积极应对人口老龄化的观点时提出,老年是人的生命的重要阶段,是仍然可以有作为、有进步、有快乐的重要人生阶段,要着力发挥老年人的积极作用。老年人口社会经济活动的参与应当是没有年龄界限的,关键是我们如何定义社会经济活动,以及如何设计相应的体制机制、构建良好的社会环境。

应当看到,我国人口老龄化的进程将与智能化、数字化等现代科学技术的蓬勃发展相同步。以人工智能技术为代表的科技发展正在重塑我国的经济发展模式,促成传统的劳动就业方式发生持续性的嬗变。老年人口可能已经不适合按照工业化时代的就业模式继续就业,但各种以互联网和人工智能为基础的新兴的社会经济参与模式不断涌现,极大地拓展了人类体能智能的边界,也凸显了传统制度模式的局限,为我国老年人口持续参与社会经济活动提供了技术支撑和外部动能,为挖掘老年人口中所蕴藏的丰富人力资本和社会资本创造了新机遇。

重新定义“老年人”的概念,就是要充分认识我国未来数亿的年轻(或低龄)老人是巨大的人力资源。老年人自身蕴含的经济产出能力、文化传承和社会价值等资源,可以通过社会经济参与方式呈现并发挥作用。在逐渐退出劳动就业市场以后公平地分享社会经济发展成果,是老年人口的一项基本权利,也是实现和体现社会公平的重要场域。与此同时,我们在强调老年人权益保护的时候,更应该认识到全面参与经济社会活动,包括继续工作就业也是老年人口的一项重要权利。保障老年群体社会经济参与权利和拓展老年人自我发展需求是从更宽阔视角构建老年友好型社会的基础。

退休年龄改革事关国家社会保障以及广大劳动者的切身利益,是一项十分重大和非常敏感的制度安排和公共政策,需要更多的理论研究和实践试点。探索延长法定退休年龄的具体的时间安排和制度设计,需要协调诸如劳动立法、社会保障、终身教育等方方面面的改革完善,也需要全体国民的深刻理解和积极支持(13)比如:《老年人权益保障法》等法律法规条例目前都是将60岁作为老年人口的基本定义,虽然法律已经规定了老年人口可以提供咨询服务,依法参与科技开发和应用,依法从事经营和生产活动等,但包括继续工作期间的工伤等保障安排始终没有很好地规范和落实。。

在推迟退休政策大方向已经确定的背景下,可以首先尝试推行灵活退休的制度安排,并将“退休年龄”的提法逐步转变为“领取全额养老金的最低年龄”,鼓励有劳动能力的老年劳动力尽可能推迟提取养老金,以缓和养老金提取的短时冲击效应,使得低龄老年群体由生产性人口向纯消费性人口转化的时间窗口不断延后。由于“十四五”期间大量低龄老人集中退休,并进而造成社会保障体系的突发压力,这项改革显得更加紧迫和重要。

应当改变消极的养老观念,将“退休”的概念与“衰老”的意象脱钩,推动老年人群根据自身身体状况和参与意愿,从事各种力所能及的社会经济活动。研究表明,没有年龄歧视的参与是积极老龄化的重要支柱,也是老年人口维持良好健康状况的重要途径(14)参见陆杰华、李月、郑冰:《中国大陆老年人社会参与和自评健康相互影响关系的实证分析——基于CLHLS 数据的检验》,《人口研究》2017年第1期,第15—26页。。需要引导社会舆论在全社会范围内加强对老年人社会价值的认识,对老年人文化状况、精神世界和劳动权利等进行观念审视与意象重构,亦亟须全社会对“老龄与老年”这一命题的深刻反察与审思。

没有年龄歧视的社会经济参与体现了一个国家人口的创造性活力和认可全年龄段人口参与社会经济发展并分享成果的核心价值和社会环境,也是我国实行积极应对人口老龄化战略的重要支柱。让每一个成年人不论年龄都能积极地参与社会经济发展并公平分享发展成果,应当是老龄社会发展的方向。

社会观念转变和制度形态改革常常滞后于人口结构的转变,在传统制度框架中应对老龄化,其本质大多是通过干预人口发展(例如出生率等)以延续传统制度的运行,其操作空间已越来越小。进一步讲,当试图通过增加出生以求未来人口均衡发展的时候,不能只见数量和结构,而忽视人口的行为特征,特别是不同年龄人口参与社会经济活动的状况。时代发展(尤其是科学技术发展)正在重塑人们的工作形态和生活方式,为科学应对人口老龄化创造了新的空间和无限的可能。从生命周期的角度关注不同年龄人口社会经济参与更应当成为人口长期均衡发展的关键领域,或者说,推进老年人口更充分地参与社会经济活动,是人口长期均衡发展的题中应有之意。

伟大的时代需要也应当能够产生伟大的理论和学术成果,中国社会变迁和发展的伟大实践理应推动社会科学基本理论的创新,发展新的思想和观点,立足于发现和解决中国和世界发展中面临的新问题,应对新的挑战。对人口和发展问题的认识差异和时代局限,依然影响着中国现在乃至未来的人口政策和社会经济政策。相对陈旧的社会观念和认知混沌,包括学术研究中所使用的传统指标体系及其诠释,已经成为实质性推进老年人口社会经济参与的思想桎梏。

因此,亟须以新的思路来发展中国人口科学,包括研究本文所讨论的有关人口年龄结构的议题,实现“以中国为观照、以时代为观照,立足中国实际,解决中国问题”。(15)《习近平在中国人民大学考察时强调 坚持党的领导传承红色基因扎根中国大地 走出一条建设中国特色世界一流大学新路》,2022年4月26日,http://www.cac.gov.cn/2022-04/26/c_1652587172832787.htm,2022年7月20日。中国的人口迁移、家庭模式、城镇化进程、老龄化的特征和应对等与人口发展相关的社会现实都对人口学家和广大社会科学工作者提出了创新的时代要求,这也是中国人口学者的历史责任。实施更为有效合理的人口政策和应对老龄化的政策体系,以促进中国人口与社会经济持续、协调和均衡发展,也是国家治理现代化的重要领域。