破坏性心境失调障碍成因、诊断及干预的研究进展(综述)*

欧阳雨亭 费一洋 杨与凡 杨 波△

破坏性心境失调障碍(Disruptive Mood Dysregulation Disorder,DMDD)是美国精神医学会制定的《精神障碍诊断与统计手册(第五版)》(DMS-5)中新增的疾病类别。作为一种儿童及青少年精神疾病,DMDD具有持续性易激惹(chronic irritability)和间歇性情绪爆发(temper outburst)两个特征,诊断年龄区间在6~18岁。DMDD基于下述两个原因设立:第一,DMDD的儿童和青少年此前常被诊断为双相情感障碍(Bipolar Disorder,BD),然而越来越来多研究者发现,二者在遗传因素、生理因素、气质类型等方面存在差异[1]。第二,DMDD患儿在患病4年后,显示出更多需要精神治疗的临床病症,如抑郁障碍、焦虑障碍[2]。因此,DMDD的早期发现和干预,对于防治重性精神疾病尤为重要。

DMDD正在引起国际精神病医学界的重视。流行病学的研究显示,DMDD在儿童及青少年中有较高的发病率。一项针对美国3258位2~17岁的儿童和青少年的研究发现,不同年龄儿童的3个月内时点患病率为0.8~3.3%[3]。另一项研究表明,DMDD患儿的终生患病率为7.46%[4]。研究还显示,DMDD与抑郁障碍、对立违抗性障碍、品行障碍、注意多动缺陷等精神疾病存在较高的共病率,62%~92%的DMDD病症会与另一种精神障碍同时发生,32%~68%的患儿既出现情绪障碍又出现行为障碍[3-4]。但DMDD在国内还不曾有流行病学研究,仅有几篇与DMDD治疗相关的文献。考虑到DMDD正在引起国际医学界的重视,本文对其成因、诊断与干预措施的进展进行阐述,旨在为后续研究和临床实践提供参考。

1 成因研究

1.1 生理缺陷

1.1.1 遗传致病因子 遗传因素对DMDD患病率的影响已得到多项研究证实。2019年,Moore等人[3]从遗传学视角对DMDD的成因开展研究。他们将破坏性心境失调分为紧张性易激惹(tonic irritability)和间歇性易激惹(phasic irritability)两个维度。紧张性易激惹定义为持续愤怒和脾气暴躁,间歇性易激惹则定义为强烈的愤怒激增。该研究对1431对双胞胎及其父母开展临床访谈,研究结果表明间歇性易激惹的遗传力影响,大约占潜在表征差异的59%,41%由环境因素导致;紧张性易激惹的遗传力影响为54%,易激惹频率和强度的遗传力分别为61%和63%。

有关精神疾病的表观遗传机制,以DNA甲基化的研究最为成熟,然而这一机制在儿童精神病理学还鲜有关注。对此,Carola等人[5]的研究表明,DMDD儿童的整体DNA甲基化水平与正常儿童相比,不存在显著差异。值得注意的是,母亲整体DNA甲基化水平与母亲敌意、人际关系敏感、神经质和一般严重程度指数显著相关,即心理健康状态良好的母亲整体DNA甲基化水平较低。此外,他们发现母亲心理健康对儿童症状严重程度的影响,独立于母亲和儿童的DNA甲基化水平。

1.1.2 脑功能异常 DMDD患者存在情绪处理功能障碍。在一项面部影响识别任务中,DMDD患者对所有的面部情绪,经常表现出杏仁核过度激活。双相情感障碍患者,则只在面对可怕表情时,出现杏仁核过度激活症状[6]。运用漂移-扩散模型的功能性磁共振成像研究显示,高易激惹的青少年对愤怒面孔表现出注意偏向,并且这种注意偏向与杏仁核-前额叶连接异常相关[7]。脑磁图技术还显示,与健康对照组相比,DMDD患者的额内侧回和前扣带回皮质的激活更大,BD受试者的脑岛激活减少且额上回激活增加[6]。

DMDD亦受意识控制影响,有学者从正负反馈认知以及情绪调节两个角度,探讨导致DMDD发生的生物学基础。Meyers等人[8]认为,结果性非奖励(frustrative non-reward)和奖励预测误差过程(reward prediction error)的功能障碍,可能导致DMDD症状。而患有持续性易激惹和情绪调节能力缺乏的儿童,通常表现出较低的挫折耐受性,这强化了来自负价值领域的结果性非奖励过程的作用,同时导致患儿出现前扣带皮层功能障碍。Scheinost等人[9]运用功能性磁共振成像进行的结果性非奖励功能连接能力的研究表明,易激惹的个体差异可能与沮丧的功能连接相关,这是一种表型相关状态(phenotype-relevant state)。预测易激惹的神经网络分布广泛,主要存在于运动-感觉网络(motor-sensor)及其与皮层下和突显网络的连接之间,以及这些网络与额叶和额叶内侧网络之间。也有学者通过神经影像学建模,检验216个脑区之间的功能连接,结果表明,易激惹和焦虑症状均与大量且分布广泛的弱连接相关,而不是与已知静息态网络的强连接相关[10]。

1.1.3 神经递质异常 当前还鲜有针对影响DMDD的神经递质开展研究。不过,已有研究将血清素抗抑郁药作为附加疗法,通过西酞普兰对DMDD患儿进行治疗[11]。加之,DMDD与抑郁障碍存在相似的神经生物基础。这提示出DMDD或许与抑郁障碍存在相似的神经递质分泌异常,例如,5-羟色胺的异常。

1.2 心理异常

1.2.1 感知信息处理困难 有关知觉信息处理能力的实验发现,DMDD患儿在面部识别任务中,对威胁性刺激和模糊性刺激表现出高于正常群体的神经元兴奋[12]。这可能是因为DMDD患儿无法适应重复的情感效价感官刺激。换言之,这些儿童难以将内在感知概念化,更难控制复杂的情绪表现,因此情绪意识较低,导致情绪调节能力不良。研究者认为,自我调节能力(包含情绪调节)是感觉整合的最终产物,因此婴幼儿通过早期感觉、运动和感知能力相互作用,逐步获得高阶认知功能。然而,高DMDD风险的儿童可能难以整合诸如身体位置等多模态感觉。这种感觉整合能力的缺陷,影响了他们早期情感调节能力的发展,进而负向影响患儿与父母的互动模式,也阻碍了同辈间社会关系的建立。此后,不良的互动模式还会限制他们的社会情感能力发展,进一步提高其患病风险。

1.2.2 早期情绪和行为失调 DMDD患儿存在情绪调节和行为规制的缺陷,使得他们表现出持续存在的异常心理和反常行为趋势[13]。6岁的DMDD患儿,较之同龄健康儿童存在更高水平的愤怒和沮丧情绪以及任性和伤害行为。这些行为特征使他们在9岁时表现出更高水平的外化症状和负性情绪,以及更低水平的情绪控制功能。因此,研究者认为,高风险群体的情感和行为反应性能力缺乏,使他们更有可能罹患破坏性心境失调这一精神障碍。反常行为还可能唤起更多的负面情绪或负面反应,导致患儿受到更多来自父母、老师和同龄人的惩罚性回应。两者之间相互作用,更多的惩罚性回应,诱发更多的情绪和行为失调。这种负循环反馈机制的存在,使得患儿精神障碍病征持续增强。

1.2.3 环境风险因子 环境因素方面,家庭环境与教养方式增加了儿童罹患DMDD的风险。研究者发现,DMDD儿童的母亲在儿童行为问卷(Child Behavior Questionnaire,CBQ)的愤怒与挫折指标和儿童行为检核表(Child Behavior Checklist,CBCL)中的头痛与伤害指标上均具有较高得分[13]。而Althoff等人[14]认为,如果父母一方或双方未与儿童和青少年一起生活,或者其中一人未完成大学学业,均有可能增加子女在儿童或青少年时期患DMDD的风险。亦有研究者强调了早期创伤对DMDD的影响,并指出心理创伤和虐待与严重的情绪障碍间存在显著相关关系[15]。同时,悲伤、离婚、营养不良或维生素缺乏等其他环境因素,也可能诱发破坏性心境失调[16-17]。

此外,研究者猜测,DMDD可能存在遗传与环境因素的交互作用[12]。Sparks等人和Tufan等人研究发现,患有精神疾病的父母养育的后代罹患DMDD的风险更高[18-19]。许多证据支持母亲抑郁、酗酒和物质滥用,以及父亲抑郁与酗酒与子女童年期易激惹存在相关关系[20-21]。研究者据此推测,遗传因素增加了儿童易感性,而父母的教养方式则通过改变儿童生活环境的方式,使得这部分儿童的患病风险上升。然而,尚未有研究证实遗传与环境的交互作用,其具体影响机制有待进一步探讨。

1.2.4 阈下症状和损伤 已有研究强调,部分儿童虽未达到精神病学诊断标准,但表现出一些临床症状,存在较高的易感性。Deveney等人[22]的研究表明,部分儿童尽管未达到DSM-5中DMDD的诊断标准,但仍会在2~4年内持续表现出DMDD的症状。在此基础上,Dougherty等人[13]指出,虽然这部分群体并未达到任何精神疾病诊断的阈值。但是,与并未出现临床症状的正常儿童相比,他们有更多的焦虑症状,可能存在更多的心理损伤,这些阈下症状和损伤,同样需要在临床治疗中关注。

1.3 社会文化因素

目前有关DMDD的研究多基于西方文化背景,其他文化背景所得结果与西方文化下的成因有所不同。Copeland等人[3]基于美国的流行病学调查显示,高水平的社交和学业障碍、贫困程度,均与DMDD存在关联。一项来自印度的探索性研究支持了这一结论,进一步发现父母教育的严苛程度、儿童与父母关系恶劣程度及婚姻厌恶度同样提高了DMDD的发病率[23]。并且,印度的DMDD患儿没有表现出对立违抗性障碍(Oppositional Defiant Disorder,ODD)。例如,指责他人,报复或故意恼怒他人等。同时,有关中国台湾省DMDD患儿的研究表明,在该群体中DMDD和ODD的共病率相较以往西方研究更低[24]。考虑到东方文化更加注重礼仪修养,因此DMDD的行为障碍表征可能存在跨文化差异。综上,针对DMDD成因的研究,需考虑社会文化差异加以探讨。

2 诊断研究

2.1 临床诊断

就DMDD的临床诊断而言,通常参照DSM-5的分类标准,将具有持续性易激惹和间歇性情绪爆发两大特征的精神症状归入其中。其诊断特征包括:经常出现情绪爆发,1周至少3次;年龄限制为6~18岁;持续时间需要在12个月及以上,且不可能3个月无任何症状。

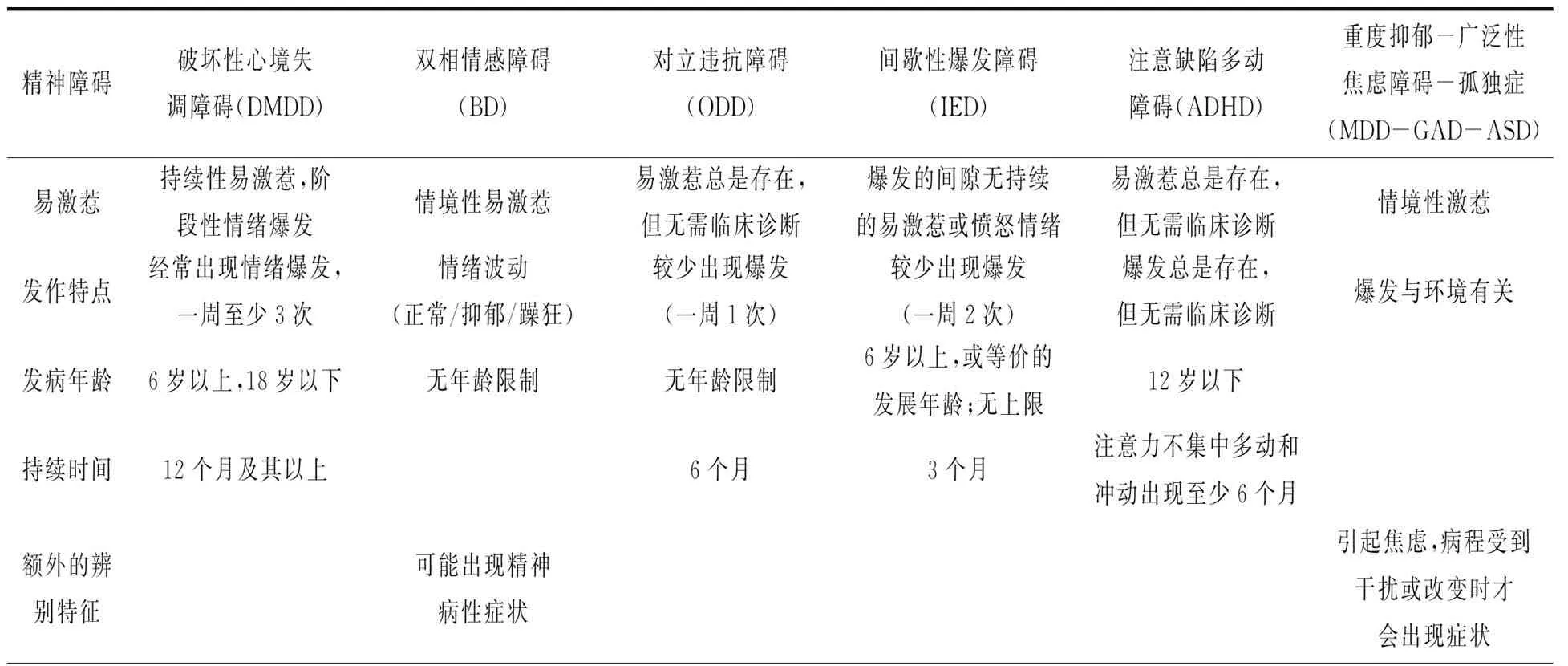

就DMDD的排除而言,参照DSM-5有关标准,需要与相似精神障碍进行对比。Bruno等人[25]就DMDD的鉴别,与具有相似特征的精神障碍进行了区分。如表1所示,较之其他精神障碍,DMDD呈现出激惹持续性强和情绪爆发频率高的特点。双相情感障碍,其易激惹的持续时间及触发机制均与DMDD存在差异,且发病年龄段不同。对立违抗性障碍,也存在易激惹症状,但其情绪爆发频率较低,发病时间相对较短。DMDD在发作特点、发病年龄与持续时间方面,与间歇性爆发障碍和注意缺陷多动障碍以及“重度抑郁-广泛性焦虑障碍-孤独症”亦存在不同。明确上述精神障碍的诊断差异,有利于优化临床诊断,为患儿提供针对性的治疗方案。

表1 DMDD与相似精神障碍的诊断区别

2.1.1 临床诊断的标准 有关易激惹精神障碍诊断的争论,一直存在。在DSM-5提出DMDD类别之前,持续性易激惹在临床诊断中被归入严重情绪障碍(SMD),后者又易与双相情感障碍混淆。然而,随着研究进展,Rich等人[26]在2007年发现了SMD与双相情感障碍存在不同的病征表现与病理生理学基础。进一步,对于DMDD与SMD的辨别,DSM-5强调了二者之间亢奋标准的差异,将存在失眠、思绪奔涌、压迫式对话和攻击行为的病例排除在DMDD之外,而将兼具持续性易激惹和间歇性情绪爆发特征的儿童和青少年的情绪障碍定义为破坏性心境失调障碍。

至于ICD-10标准,则并未对易激惹行为进行单独定义,而是将其涵盖在对立违抗性障碍(ODD)类别,并归入对抗、不服从和挑衅行为范畴。但其依旧强调了对立违抗性障碍的判别多适用于较年幼的儿童,且不包括违法活动或更极端形式的攻击或社交紊乱行为,这也印证了对立违抗性障碍在解释易激惹行为上的局限性。

在ICD-11标准中,虽有对易激惹症状的临床诊断展开研讨,但仍未将易激惹行为与对立违抗性障碍进行分离。2019年,世界卫生大会批准将ICD-11作为世界卫生组织194个成员国收集和报告卫生信息的全球标准。该机构和ICD-11专家工作组反对将易激惹行为作为一种新的情感障碍类别,认为易激惹仅是对立违抗性障碍的一个特征[27-29]。

2.1.2 诊断标准的比较与改进 为比较相关诊断标准的有效性,Evans等人[30]于2021年征集了来自48个国家的196位临床医生进行比较研究。他们将医生随机分配,使用ICD-11、ICD-10、DSM-5中的一种标准,评估每种情况下临床医生识别慢性易激惹、非对抗性易激惹、间歇性双相情感障碍、心境恶劣障碍和发育中正常易激惹方面的能力。研究结果表明,与ICD-10和DSM-5相比,ICD-11可以更准确地识别严重的易激惹;但那些使用DSM-5的临床医生未能适当地应用DMDD诊断,反而更多地将精神病理学诊断应用于正常发育中的易激惹儿童。因此,Evans等人[30]认为,虽然DSM-5定义了DMDD,但疾病评估标准的模糊性导致了过度诊断的发生,未能帮助临床医生可靠地识别持续性易激惹这一临床症状。

对此,有研究采用临床诊断阈值方法划分DMDD症状的严重程度。2021年,Laporte等人[31]召集心理治疗师,针对3562名儿童和青少年开展结构化访谈,将临床阈值的评估分为3个层次:症状层、综合征层和临床操作层。首先,研究通过验证性因子分析得出类别阈值,将指标低于阈值的被试定义为不存在临床症状,将指标高于阈值的被试界定为存在临床症状。然后,在有临床症状的被试群组中,研究使用了潜在类别分析建立综合征阈值指标,并使用受试者工作特征曲线将症状阈值结果转化为临床实践,以探究易激惹和情绪爆发两者与心理损伤之间的关联机制。研究还发现,在DMDD的临床操作中,与既有临床诊断施行的“和”规则(易激惹和情感爆发)相比,“或”规则(易激惹或情感爆发)的表现更优。Laporte等人的研究提出了新见解,但仍需在后续研究中做更多验证和完善,并尝试出台更具操作可行性的DMDD临床诊断标准,以提升精神科医生的诊断能力。

2.2 测量工具

2.2.1 易激惹的测量 ①情感反应指数量表(Affective Reactivity Index,ARI)是一个由自我报告(7~18岁)和父母报告组成的易激惹量表[32],它由6个症状项和1个功能损害项组成,评分范围为0~12分。ARI已经被验证并证实父母和患儿报告的易激惹程度之间存在差异,该量表强调应涵盖多位线索提供者,并将各方信息归纳汇总,以用于追踪患儿的发展变化。②学前破坏行为的多维评估量表(Multidimensional Assessment of Pre-school Disruptive Behaviours,MAP-DB)提供了儿童坏脾气和儿童攻击性的相关信息列表[33]。其脾气损伤量表包括22个项目,列出了有关脾气爆发的前因、爆发期间的行为和持续时间的信息。这种评估涵盖了规范性和非规范性行为,可用于界定儿童于不同情景下的烦躁或情绪爆发程度,以判断其是否达到临床诊断阈值。③儿童行为检测表(Child Behavior Checklist,CBCL)和青少年自我报告(Youth Self-report,YSR)的易激惹分量表,CBCL和YSR是面向青少年及其父母设计的不同年龄段的自陈式量表[34],包含了对抗性易激惹的分维度,具有良好的信度和效度。

2.2.2 行为障碍的测量 回顾-修正外显攻击量表(Retrospective-Modified Overt Aggression Scale,R-MOAS),由Blader等人提出[35],可用于度量DMDD患儿的行为障碍程度。该量表既可收集归纳患儿对身边物品、他人乃至自身的言语攻击与行为攻击信息,还可对此类攻击行为的发生频率与行为强度进行测度,以衡量DMDD患儿的行为障碍水平。

2.2.3 功能性的测量 功能性量表,包括临床整体印象(Clinical Global Impression,CGI)和临床整体评估量表(Clinical Global Assessment Scale,CGAS)等[36-37]。这些量表提供了有关临床症状严重程度和患者治疗改善进度的相关信息。其中由医生评估的易激惹分量表,已被用于易激惹性治疗的临床指标测量之中。

2.2.4 其他测量工具 Hendrickson等人[38]指出,在长期评估和跟踪症状的临床实践中,需要获得有关爆发频率、持续时间和严重程度的信息。例如,测量情绪爆发的频率可以跟踪一段时间内的情绪爆发。爆发的持续时间可以确定为小于5分钟、30分钟或1小时或更长。爆发的严重程度可以估计为轻型(提高声音),中等(摔门、喊叫、咒骂)或重型(攻击)。进而,在符合DSM-5标准时做出相应诊断。同时,由于症状具有跨情境的一致性。因此,应该收集来自多方的信息(学校、家庭、同伴),达到定期监测功能障碍的目的。由于多数DMDD患儿表现出抑郁和焦虑症状,因此国内研究者在进行临床试验时,采用了测量抑郁和焦虑的量表评估治疗效果。杨英杰等人[39]使用了病情严重程度分量表(Severity of Illness Scale,SI)、Spence儿童焦虑量表(Spence Children's Anxiety Scale,SCAS)、Kovacs儿童抑郁量表(Children's Depression Rating Scale,CDI)、副反应量表(Treatment Emergent Symptom Scale,TESS)进行评分;程雪君等人[40]则使用了汉密尔顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD)和汉密尔顿焦虑量表(Hamilton Anxiety Scale,HAMA)进行评分。

结构化和半结构化访谈同样被用于DMDD的诊断测量。由美国国家精神卫生研究院研究人员开发的儿童情感障碍和精神分裂症时间表(Kiddie Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia,KSADS),是目前使用最为广泛的用于DMDD诊断的半结构化访谈方法。它通常用于青年DMDD的诊断研究中,也常应用于临床场景。发展性和幸福感评估(DAWBA)是一个结构化访谈量表,评估对象是2~17岁的儿童和青少年,评估内容包括易激惹、脾气和控制愤怒等项目[41],同样可用于DMDD的诊断参考。

3 干预研究

3.1 药物干预

许多研究者尝试采用不同药物对DMDD患儿进行干预。药物干预大致可分为心境稳定剂、非典型抗精神病药、神经兴奋剂和其他药物四类。有研究将哌甲酯与行为矫正治疗相结合,患儿攻击行为明显改善,且耐受性良好,但对社会功能损害的修复效果不明显[42]。另有研究显示,阿片受体拮抗剂纳曲酮可有效规制DMDD患儿的行为失控,支持了纳曲酮在DMDD临床治疗之中的应用[43]。

考虑到DMDD患儿存在严重的持续性易激惹及悲伤表现,而没有躁狂表现,性质上可能更接近单相抑郁。因此,理论上可以考虑使用抗抑郁药治疗。国内已有学者采用氟西汀与认知行为疗法(Cognitive-Behavioral Therapy,CBT)联合施治[39-40]。结果表明,这种药物治疗与心理治疗相结合的方式,可有效改善患儿负面情绪且不会增加不良反应。

3.2 心理干预

3.2.1 认知行为治疗 学界普遍认为DMDD患儿对社会情境的认知处理存在缺陷,情绪调节能力较差。因此,对于DMDD的治疗通常侧重于问题解决能力的培养,以帮助患儿培养更具适应能力的方式来思考和应对其社会境遇。Kircanski等人[44]认为,针对DMDD患儿的认知行为治疗(CBT),可参考已出版的治疗手册施行。例如,《问题解决技能培训》(Problem-Solving Skills Training),《愤怒控制培训》(Anger Control Training),以及《儿童愤怒和攻击的认知行为疗法》(CBT for Anger and Aggression in Children)。

3.2.2 家长管理培训 家长管理培训(Parent Management Training,PMT)是指针对青少年的不服从和攻击等破坏性行为的干预措施。PMT基于操作性条件反射的原则,假设患者行为受行为结果影响,认为亲子互动是减轻病症的基础。PMT要求儿童与父母或照顾者一起进行。过程中,父母或照顾者帮助儿童对适应性行为使用正强化(如选择性注意和表扬),对不适应性儿童行为使用负强化(如主动忽视)或不反应(如暂停),从而改善其非适应性行为。Kircanski等人将CBT与PMT相结合,在其针对青少年DMDD的治疗中取得较好成效[44]。同时,他们也强调了进一步研究易激惹情绪的生理和心理调节机制的必要性,以期缩小家庭治疗效果和临床治疗效果的差距。

3.2.3 人际心理治疗 人际心理疗法(Interpersonal Psychotherapy for Mood and Behavior Dysregulation,IPT-MBD)是一种适用于治疗青少年易激惹和情绪障碍的循证心理疗法。Miller等人研究认为[45],这些情绪爆发与其他情绪症状一起产生,会导致家庭和社会多个领域的严重损害,对人际功能产生不利影响。因此,改善人际关系是患者临床治疗中的一个重要方面。他们对接受了IPT-MBD干预的SMD患者的症状严重程度和改善情况进行月度评分,结果表明,经过IPT-MBD治疗后,患儿症状明显好转。

3.3 其他干预疗法

微量营养素在易激惹症状治疗中也得到了初步应用。Johnstone 等人以注意多动缺陷和易激惹儿童作为被试,通过双盲控制请患儿服用微量营养素或安慰剂,结果表明,微量营养素组显示出比安慰剂组具有更多方面的益处[46]。

4 总结与展望

本文就破坏性心境失调障碍的现有研究做了综合性阐述,探讨了DMDD成因、诊断与干预措施及其局限性。首先,DMDD的生理、心理与社会文化病理机制尚未明确。特别是当前研究主要基于西方国家,未来需要在我国社会情境下对DMDD的表征、疾病成因及风险因子展开研究。其次,DMDD的诊断标准存在较大争议。DSM-5将持续性易激惹和间歇性情绪爆发作为鉴别DMDD的主要特征,但容易导致对正常易激惹儿童的过度诊断。ICD-11则认为易激惹归属对立违抗性障碍,在解释儿童的易激惹行为上存在较大局限性。因此,后续研究需要进一步明确DMDD的诊断标准和分级,为临床实践中的预防、诊断和干预提供指导,以有效施治。再次,DMDD的药物干预多采用常规的心境稳定剂、非典型抗精神病药和神经兴奋剂。有研究者考虑使用抑郁症药物实施联合治疗,但效果不够理想。DMDD的心理干预研究多集中于医院精神科,使用疗法多为家长管理培训和认知行为治疗。未来研究应考虑不同场景下的行为和情绪差异性,采取更具针对性的矫正方案,还应尝试将药物治疗、心理治疗、其他非药物治疗方式有机结合。这将有助于缓解患儿的易激惹情绪,提高治疗的有效性和改善其生活质量。最后,DMDD研究中有关病理机制的探讨还很缺乏,未来可在生物学机制等方面展开研究。