居住区环境中的植物类儿童科普信息设计研究

陈香儒 万萱

关键词:儿童科普 信息设计 居住区 植物科普 视觉设计

引言

2010年,国务院发布了《国家中长期人才发展规划纲要( 2010 -2020年)》提出了人才强国转变战略,2021年6月发布《全民科学素质行动规划纲要(2021-2035年)》,提出应大力开发多种形式的科普作品,强化科普信息落地应用与智慧社区的深度融合,推动学校、社会和家庭共同育人。如今儿童科普教育已成为社会素质教育中的一部分,在帮助少年儿童了解科学常识,提高自身科普知识中有着主导意义[1]。但国家统计局报告显示,2019年全国未成年人参观博物馆和科技馆分别为28653万人次和1874万人次,虽对比上年有显著提升,但我国儿童人口基数相对较大。预计到 2050 年,全球城市人口将达到70%,并且大多数低于18岁。城市化推动人类进步,同时儿童的生活也被电子产品、网络、多媒体围绕日趋宅化,这与儿童成长教育、心理、生理发展都产生了诸多矛盾。本文主要借鉴国内外优秀的儿童科普案例,从儿童的角度出发,在居住区室外环境中从科普活动类型、活动方法、活动效果、视觉呈现4个方面,探寻适合我国儿童的植物类科普信息设计方法,提升儿童植物科普的普及率与效果,为人才强国夯实基础。

一、居住区环境中植物类儿童科普的研究现状

通过中国知网相关文献检索发现,其中有大量与儿童科普教育相关的文献,为此研究奠定了扎实的理论基础即如表1。其中主要关注居住小区空间构造、布局对儿童是否友好等问题,如2015陆雪琪《居住区儿童友好型户外环境景观调研》、何灏宇《基于儿童友好的健康社区营造策略研究》都关注了居住区环境与儿童健康的问题。如2019吕硕《基于科普教育主题的植物园规划设计研究》主要采用案例分析法,对植物园科普教育做出空间上的整体规划设计。

目前根据调研显示,国内外植物科普的方式主要分为展示型科普(绘本、科普园、网站、软件识图等)、参与型科普(科普园、小区游园、游戏等)。在社区中主要有室内科普讲堂、小区游园、软件识图等形式,但在组织形式、内容呈现 、视觉表达形式上都普遍存在缺乏吸引力、效果不佳的问题。综上所诉,目前还缺乏与居住区植物类儿童科普信息设计相关的理论,因此本文主要从视觉层面提出科普方法,将植物科普内容设置在居住区中,营造愉悦、智慧的生活环境以提升儿童植物科普的效果。

二、居住区中植物类儿童科普中存在的问题

(一)注入式教学压抑主动性:心理学研究表明,在自然环境中游戏和玩耍的过程更利于儿童感受世界、体验和成长。即如图1苏州仁安社区开展植物科普教育,枯燥的学校式教学,缺乏吸引力,大部分儿童产生抵触情绪并通过肢体动作表现出来。在集体教学中,教师依靠权威和纪律,让儿童集中注意力 ,但教学内容、过程的主控权还是在教师手上,儿童的天性被压抑,科普效果不佳。

(二)学习方式受限打击积极性:儿童是自己的教育者,应为其提供真实环境,提升亲自动手操作的能力 [2]。如图2和顺社区儿童之家“自然科普”活动,儿童、家长在义工的带领下借助手机识图学习植物科普知识,期间儿童与科普内容、环境、人员之间缺乏互动,活动过程沉闷。并且儿童作为科普对象,整个过程中缺少亲自操作的过程,其主体地位并没有得到体现,缺乏记忆点,科普效果不佳。

(三)瞬时科普限制深度:科普具有连续性,儿童的认知发展同样具有连续性 [3]。如图3风车坪社区“探秘植物世界”植物认知科普研学活动,虽然讲师带领儿童在居住小区中游览学习,但儿童仅只能看到目前植物的生长状态,无相关辅助图解,内容缺乏延展性与深入性。如图4田头社区开展“春天的气息”植物科普打卡活动,儿童自主采摘花朵与树叶,在老师的带领下做成标本,虽然活动有趣好玩,但是此科普活动中并未涉及对植物的生长以及变化的了解,科普深度不够,不符合儿童实际发展的需求,科普效果不佳。

(四)视觉呈现单一缺乏识别性:目前,居住区环境中普遍存在植物科普呈现方式过于单一,纯文字、内容粗略、科普牌位置较高,整体识别性不高的问题。这不仅不符合普通居民的需求,更无法吸引儿童。如图5交大卡布里小区,仅仅只在主要乔木上挂有高纯度科普牌,纯文字且仅有名称与植物科属,面板小、位置较高,识别性差,科普呈现方式单一,效果不佳。

三、居住区环境中植物类儿童科普信息设计的概述

(一)居住区环境的界定:居住区包括居住街坊、居住组团、居住小区和居住区四种类型[4]。本文主要研究居住小区(housing estate),以住宅楼房为主,并配有各項公共设施的居民生活区,是居民就近使用频率最高的公共场所,其中景观绿地是居民日常交往、休闲和游憩的主要场地[5]。本文所研究的居住小区环境,是指居住小区内的户外绿地活动空间。

(二)儿童特征分析:儿童心理特征:主要分为三个阶段:(0-3岁)婴幼儿阶段;(4-12岁)少年儿童;(13-18岁)青少年[6]。通常具有好奇心重、好游戏、自我为中心、从众、有表现欲望的心理特点[7]。儿童认知特征:瑞士心理学家让·皮亚杰将儿童的认知发展划分为 4 个阶段:(0~2 岁)感觉运动阶段、(2~7 岁)前运算阶段、(7~11 岁)具体运算阶段、(11 岁以上)形式阶段 [8]。本次研究对象针对 4~11 岁的少年儿童群体,分别处于前运算阶段(2~7 岁):对客观事物符号功能的发展和直观思维的影响,善于语言、模仿、想象。具体运算阶段(7~11岁):阅读能力与逻辑能力逐渐具备,擅于使用绘画表达记忆中的内容,对色彩敏感度更高[9]。儿童行为特征:儿童活动轨迹具有随机性、明显的同龄聚集性、喜爱躲藏、喜爱体验自然的行为特征。因此在居住区环境中进行植物科普信息设计时,应考虑儿童的心理、行为及认知特征,以儿童愉悦参与、主动学习的方式展开,以提升儿童植物科普的效果。

(三)居住区环境中植物类儿童科普信息设计的必要性:生活中儿童承受着巨大的课业压力,缺少亲近自然的机会,一定程度上造成了生理(肥胖、近视)、心理(缺乏观察力、自闭症、忧郁症)等健康问题。启蒙思想家卢梭曾在《爱弥儿》中提出自然教育这一概念,指出儿童各方面的成长发展都与自然中的户外活动息息相关。研究发现,儿童青少年进行适量的户外运动(每周每增加 1 小时,可降低2%的患近视的风险)有助于降低肥胖、近视等健康问题[10]。居住小区范围可控、安全,环境宜居(绿地面积至少占用地总面积30%以上),是儿童日常生活中使用频率最高、也最主要的户外活动地点 [11],并且也是儿童与自然沟通最为直接的桥梁。

视觉感知被认为是信息获取的主要方式,在儿童的认知发展中,4 岁开始形成区别各种色调细微差别、物体大小的能力,6-7岁儿童视敏度的发展为100%[12]。信息可视化作为一种视觉设计工具,可以过滤、归纳、总结冗长枯燥的植物科普知识,以图形、色彩、文字以更直观易懂且具有美感的形式呈现给儿童,丰富、易懂的视觉语言、能够有效帮助儿童识别信息,积累知识。因此,结合我国儿童科普教育与生活现状,从儿童实际发展需求出发,在居住区室外环境中进行植物类儿童科普,以提升植物类儿童科普的普及率与效果。

四、居住区环境中植物类儿童科普信息设计的具体方法

在儿童的学习成长中,既受到已有认知水平的影响,也受到所处文化环境的影响,因此一个好的成长环境对儿童目前及未来的发展是非常重要的。在居住区进行植物类儿童科普信息设计时,应从儿童的角度出发,将儿童为主导的科普活动,以多感官互动的、易懂、有趣的方式,贯穿整个设计策略。

(一)信息图形情景化促进启发式教学:在跟踪调研中发现,居住区中大部分儿童都喜欢通过主动触摸小区中的事物感知世界 [13]。因此,在植物科普信息设计时应从儿童的认知方式出发,设置科普情景探索路线,通过串联知识点,产生结构性认知与记忆,从而提升科普效果。设计时首先将科普内容故事情节化,然后根据情节内容在地面、立面空间设置系列信息导视牌,并搭配图形化的点、按、撕拉、踩、旋转等肢体互动,最后在节点导视中按照主次、顺序、大小、方向、位置等因素合理组织图形与文字(注拼音),从视觉、触觉以及听觉上营造多感官互动的情景体验,满足儿童好奇心强、喜爱躲藏的行为特点,从而增强吸引力与科普效果。如图6罗里·迈耶斯儿童冒险乐园,亮紫色的石凳、科普牌导视共同形成系列情景路线,儿童主动穿梭在其中发生自然交互行为,明亮清晰的图画、鲜艳的颜色,激发儿童的好奇心,使其主动积极地全身心探索路线,有效提升科普效果。

(二)信息图形趣味化设置内容与认知匹配:游戏活动是儿童强身健体、身、心以及智力都得到协调平衡的发展的必要途径[14]。根据皮亚杰提出的认知发展阶段论,在居住区中进行植物类科普信息设计时,应结合不同年龄段儿童的认知能力进行科普游戏设计,将植物形态、名称以及基础学科知识与趣味性的游戏相结合,通过视觉营造易懂有趣的交互方式,提升儿童对植物科学普及的興趣。在前运算阶段(4~7岁):首先将科普内容与简单的肢体类游戏相结合(例如:跳格子),然后以扁平化的绘制手法概括植物的形态,最后通过色彩的明度和纯度,对比搭配简洁的文字(大小由图形外形而定)增强吸引力与科普效果。具体运算阶段(7~11岁):首先将植物科普与互动类肢体游戏相结合(例如:大富翁游戏),其次在游戏中通过不同类型植物的生长习性、四季变化增加简易的思维步骤,最后将扁平化的植物图形、准确的文字内容(注拼音)、辅助图形等相结合设置视觉动态导向,让儿童在游戏中获得科普知识并深化认知,有效提升科普效果。

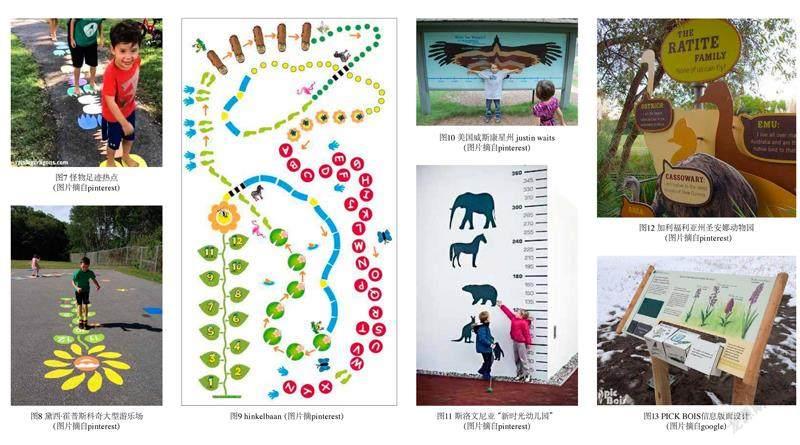

针对前运算阶段的儿童,如图7怪物足迹热点,将扁平化的郁金香图案与跳格子游戏相结合,通过花朵不同的颜色与朝向引导儿童反复跳跃,让儿童在运动的乐趣中有效记忆郁金香形态、颜色上的知识。如图8黛西·霍普斯科奇大型游乐场,将扁平化的向日葵结合数字与跳格子游戏相结合,不仅让儿童获得了向日葵在形态、颜色上的了解,还得到记忆数字的训练。具体运算阶段的儿童如图9hinkelbaan,将科普内容与走格子游戏相结合,向日葵、荷叶、树桩、字母等设置为主要内容承接前后形成简易的思维步骤,箭头、小动物等辅助图形增加趣味,形成清晰的视觉动向,儿童在运动中的乐趣中有效收获知识。

(三)信息图形直观化深化认知理解:意大利幼儿教育学家玛丽亚.蒙台梭利(Maria Montessor)曾经说过,“我听见就忘记了,我看见了就记住了,我做了就理解了”。因此在居住区中进行植物类科普信息设计时,应在科普内容上加强直观的体验设计,通过儿童的切身体会与实际操作,加深对内容的理解,从而提升科普效果。设计时首先使用准确的名词(注拼音)与图形构建视觉形象,然后根据不同的内容设置计量单位(例如:米、千克等),最后采用强烈的色彩对比确保版面清晰与吸引力。儿童能够通过自己的生理特征对比了解到,不同类型、不同生长阶段植物的高、体积,将大脑中的符号内容具体化、在自我实践中加深认知与记忆,有效提升科普效果。如图10美国威斯康星州what's youwinspan,以扁平化的绘制手法呈现展翅的鶚、红头美洲鹫等,横向绘制标尺,清晰易懂的图文高效引导儿童用手臂丈量了解动物翅膀的长度。如图11斯洛文尼亚“新时光幼儿园”科普墙面,将不同的动物用简单易懂的图形绘制,并根据其高度对应标尺放置,儿童通过自身高度对比了解到动物的高度与体积,将直观的知识快速转化为自我认知,有效提升科普效果。

(四)信息图形多样化丰富感官体验:我国地理位置南北跨纬度大,大部分位于北温带,小部分在热带,气候差异大,南、北、东、西地区居住区植物种类存在一定的差异性,并且3-4岁的儿童已经能够比较精准感知平面及立体图形 [15]。因此在科普信息设计时,应考虑环境多样性问题,从居住区环境中植物有、无两种情况出发,以多样的视觉呈现方式丰富儿童感官体验,拓展植物类儿童科普的广度,从而提高儿童植物科普的效果。环境中已有植物:首先以扁平化立体图形概括植物主要特征及姿态,并搭配和谐的色彩将其错落有致的设置在相应环境中,最后搭配简短互动式文字(注拼音)、符号指示形成清晰的视觉流线,引导儿童观察眼前的真实植物,有效攫取儿童注意力,提升科普效果。环境中尚无的植物:首先设置旋转、拉、按、等辅助动作丰富触觉与听觉体验感,其次采用生动有趣的写实图形确保科普的准确性,最后根据重点与全面的组织关系将科普内容提炼短句、段落(注拼音)优化排版设计,确保内容的易读性与易懂性,从而增进科普效果。

环境中已存植物,如图12加利福利亚州圣安娜动物园科普牌,将鸵鸟以多姿态、扁平立体化图形设置的在环境中,并以暖棕色系搭配互动语言设置在环境中,整体生动有趣、和谐得当,有效提升记忆点与科普效果。环境中未存植物可采用如图13PICK BOIS信息版面设计,图文相结合的转筒增添趣味与肢体互动,精炼的文字搭配生动的图片还原植物样貌且直观传递信息,简短的文字内容清晰易懂,有效提升科普效果。

结语

我国是世界上儿童人数占比最高的国家,随着三胎政策的开放,儿童人口比例将进一步提高,儿童是未来的希望,应该关注其成长与发展。儿童心理学家皮亚杰把环境动态的持续相互作用看作是儿童智力发展的原因 [16],居住区是儿童生活的场所,是儿童与大自然之间的桥梁,因此本文结合居住区环境、儿童植物科普现状,从儿童的心理、行为及认知特征出发,总结出视觉交互的呈现方法与策略。改善居住区中植物类儿童科普现状,让儿童在充满智慧的环境下提升学习、沟通和交流的能力,在有温度的居住环境下茁壮成长,逐步增进我国儿童少年的综合素质能力,努力推进人才强国。