孩子做主的城市

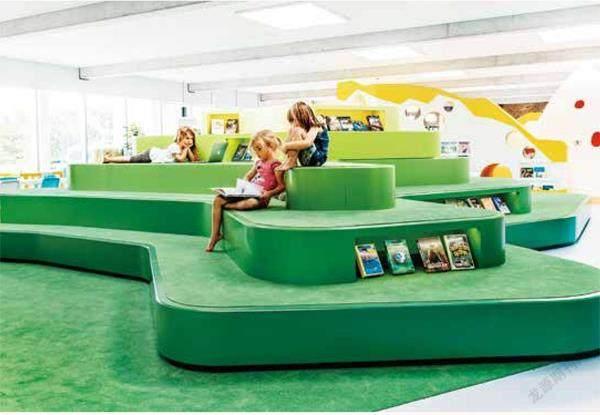

孩子们在比隆儿童图书馆内玩耍、看书。

虽然儿童是城市未来的主人,但在涉及儿童生存与发展的规划上,大多还是成人主导,儿童在话语权、决策权等方面仍处于弱势。与世界上大多数城市不同的是,丹麦小城比隆的主人是儿童,他们的意见得到极大尊重。

比隆位于丹麦西南部日德兰半岛上,房屋外墙色彩大都鲜艳明快,看上去就像用乐高积木搭建而成。这里正是乐高的诞生地。如果没有乐高,也許人们对丹麦的印象只有安徒生故乡、美人鱼铜像、哥本哈根等标签,不会有人留意到这个坐落于农田间的小城。“被上帝抛弃的火车站点,没有任何繁荣的可能性”,这是一战时期人们对比隆的评价,寂静小城的衰败和萧条可见一斑。

比隆原本只是一个默默无闻的小镇,常住人口不到300人。过去很长时间,比隆的经济支柱是农业,居民大都是农民。1916年,出生于比隆西北一个小村庄的年轻木匠买下了一家家具店,为当地居民制作家具。1929年10月,纽约华尔街股市崩盘,引发了一场经济危机。美国与英国对进口实行限制,又直接将危机带到了以农业为支柱产业的比隆。比隆的农民生活变得异常艰难,对家具的需求锐减。

“两个月内,我的世界崩塌了。”这个木匠在他的回忆录中写道,“我们当时处在一个艰难时期,看不到未来会发生什么。那年夏天,我们被要求为人们制作玩具。由于没有其他的工作,这样的要求简直就是上帝的礼物。”

这个木匠就是乐高集团的创始人奥莱·柯克·克里斯蒂安森。1932年,克里斯蒂安森开始生产木制玩具。1949年,他推出了自动组装积木,也就是我们现在所熟悉的乐高塑料积木。积木的颜色有红色、白色、黄色、绿色、蓝色,这些鲜明又简洁的色彩是从现代几何抽象画派先驱蒙德里安的作品中获得的灵感。

小小积木改变了克里斯蒂安森家族的命运,也改变了比隆小镇的命运。乐高集团越做越大,这座城市的发展也越来越好。如今乐高已成为当今世界最大的玩具公司。比隆拥有丹麦第二大机场,每年要接待上百万来自世界各地的游客。市里许多重要建筑都是参照乐高积木的风格而设计的,大部分居民也是依傍乐高而生活。有评论称,比隆是一个典型的“公司城”,把比隆称为“乐高之城”一点儿也不为过。

比隆市市长伊布·克里斯滕森对我说,在丹麦语中,“乐高”的意思是“玩得好”。“玩得好”不仅是乐高集团的奋斗目标,很大程度上也成为比隆市的发展方向。2010年,比隆市政府决定将比隆打造成“儿童之都”,让比隆成为儿童的乐园。

由4450万块积木构筑的比隆乐高乐园。

1968年,比隆建成了全球第一家乐高乐园。走进这座由4450万块乐高积木构筑的乐园,扑面而来的是春天般的童话气息,耳边充满欢声笑语,眼前尽是缤纷色彩。

在比隆,孩子们可以尽兴玩的地方非常多。除了乐高乐园,还有水上乐园、自然与野生动物区、雕塑公园等。“要想成为‘儿童之都’,没有足够多元且差异化的儿童游乐设施绝对是不行的。”克里斯滕森说,“过去10年,比隆扩建和增建了一系列儿童活动空间和设施,特别是户外活动空间和设施,这对于儿童释放天性、亲近自然有着非常重要的作用。”

比隆市政府的发展规划,还包括要让孩子们在玩耍中学习。“当今世界变得日益复杂且不确定,过去所谓的成功经验往往很难解决当下及未来遇到的难题,只有让城市未来的主人具备想象力和创造力才能有效应对危机。”克里斯滕森说,多项科学研究表明,玩耍是一个人成长的重要阶梯,在玩耍中学习可以培养孩子们的想象力和创造力,而这两种能力很难从死记硬背的应试教育中获得。“我们学得越多,玩得越少。渐渐地,我们失去了想象除我们所知之外的任何事物的能力。”

2016年竣工的比隆儿童图书馆堪称寓教于乐的典范。宽敞明亮的图书馆内有小岛、海洋、沙漠、山岭、稻田等造型,色彩缤纷、错落有致。这些设计不仅是空间景观装置,也是书架、滑梯、小屋、桌子与座位等,具有很强的功能性。孩子们在这里可以自由玩耍嬉闹,去发现和探索奇妙的世界。

事实上,图书馆设计者旨在激发每个人内心深处潜藏的那颗童心,通过趣味化的多元空间激发成人从孩子的角度去学习、审视世界。在这里,孩子们无需生活在成人的规范社会里,而成人也可以在孩子们的世界中找回儿时的自己。

位于比隆市中心的“乐高之家”。(本文图片均由任彦提供)

“比隆能让孩子们有的玩、玩得好,但这还不足以让比隆成为名副其实的‘儿童之都’。”克里斯滕森告诉我,“儿童之都”的核心价值观是尊重儿童,相信儿童和成人一样有能力,从而在城市规划决策中赋予儿童平等参与的权利、表达自身的权利。城市不仅仅是成人的,也是儿童的。在比隆人眼里,儿童不仅仅是重要的消费群体,更是这座城市的主人。

为了保障儿童的城市主体地位,比隆市政府、媒体和其他一些儿童发展机构会定期邀请一些孩子担任一天市长、总编或机构主管,在真实决策中听取他们的意见。比隆市还专门建立了“儿童之都小组”,由9名中小学生代表组成,以儿童的视角参与政策制定。“‘儿童之都’不是为儿童决策,而是让儿童决策,儿童在城市规划中拥有相当大的话语权。”克里斯滕森说。

2019年,比隆的儿童代表在参政过程中指出,该市有10个区域对于儿童独自行走不是很安全,提议市政府改善这些区域的出行安全。市政府采纳了孩子们的提议,并把道路安全作为年度优先施政议题。在该市一所学校门口,市政府打通了一条隧道,其初衷是避开地面交通、方便学生安全出入学校。但大多数年龄小的学生不愿意走这条隧道,认为隧道墙壁的涂鸦和回声让他们不安。听取儿童提议之后,市政府在隧道墙壁画上了孩子们喜欢的图案,并对回声效果进行了改造。

1996年,联合国人居署与联合国儿基会在联合国第二次人居环境会议上提出儿童友好型城市的全球倡议。该倡议将儿童福祉和生活质量作为城市可持续发展建设管理的终极目标,通过完善儿童生活环境,实现儿童在身体、心理、认知、社会和经济上的需求和权利,得到了世界40多个国家的积极响应。全球已有3000多个城市和社区参与推进儿童友好型城市建设,900多座城市获评儿童友好型城市。

2020年9月16日,比隆市政府举行活动,隆重庆祝该市成为丹麦首个“儿童友好型城市”。联合国儿童基金会丹麦分会秘书长凯伦·哈克鲁普在庆祝仪式上表示,2004年联合国儿基会将“儿童参与决策”作为“儿童友好型城市”建设的基础,比隆获评“儿童友好型城市”,当之无愧,因为该市过去10年始终以儿童为中心规划城市发展,为促进保护儿童权利做出了杰出贡献。

反观世界上许多其他城市,现代化进程的加快,使得儿童的生活空间日益趋向制度化、孤岛化。比如儿童游戏空间被商业化、标准化的游戏设施所限制,日常生活可接触的自然空间越来越少。

过去,在社会化进程中,儿童很大程度上被视为由成人控制的被动主体。儿童友好型城市的建设意味着我们开始摆脱这一观念,而是更强调儿童独特的社会参与和内心世界。

在钢筋混凝土堆砌的城市中,“以一米的高度看城市”,打造儿童友好型城市,是城市散发的关怀与温暖。站在儿童角度审视城市发展,让儿童成为城市治理体系的重要参与者,不仅是现代城市发展的一个重要维度,更是城市魅力、活力和创新力的结晶。建设儿童友好型城市意味着城市整体的发展与提升,折射人们对于未来的期待。一个儿童友好的城市,对所有人都友好。