中型均质土坝渗漏风险分析及加固处理对策

——以西坑水库为例

仇志刚

(佛山市高明区西坑水库工程管理处,广东 佛山 528000)

1 工程概况

西坑水库位于佛山市高明区高明河支流杨梅河上游的杨和镇西坑村境内。于1973年冬季动工兴建,1976年10月竣工投入使用,主要枢纽建筑物有拦河土坝、河岸式溢洪道、输水涵管,是一座以灌溉为主, 结合防洪、备用水源等综合利用的中型水库。

水库坝址以上控制流域面积10.82 km2,河长4.99 km,河道坡降3.19%,水库灌溉面积533.33万hm2。大坝设计洪水标准为50年一遇(P=2%),校核洪水标准为1000年一遇(P=0.1%)。正常蓄水位为110.30 m,相应库容为819.00万m3;设计洪水位为111.98 m,相应库容为964.01万m3;校核洪水位为112.77 m,总库容为1026.25万m3;死水位为92.00 m,死库容为37.00万m3。西坑水库大坝评定为三类坝,工程存在较严重质量缺陷与安全隐患,不能按设计工况正常运行,建议尽快进行除险加固。

2 大坝病险勘察

西坑水库勘察工作包括:西坑水库安全鉴定,西坑水库除险加固工程可行性研究。本次是在前期2次勘察成果的基础上进行补充,共钻孔7个,均为控制孔,进尺169.70 m,土样29件,岩样17件,标贯38次,水样2件,压水试验4段,水泥浆封孔7个,量水位7次。

2.1 库区工程地质条件

水库库岸为山地地貌,地势陡峭,流域范围小,无渗漏问题。水库四周山体以残积土、全风化~中风化组成,植被较发育,未破坏程度较小,危险性小。水库有溢洪道和排水管涵,正常溢洪不存在淹没问题。库区周边多由残积土组成,植被发育好,水库储水、流域面积小,库岸受水流冲刷较小,水库固体径流量小,目前库内淤积问题一般。

2.2 坝体和坝基评价

2.2.1 坝体评价

大坝为碾压式均质土坝,现坝顶高程 114.2 m,防浪墙高0.6 m, 坝底高程84.7 m,最大坝高 29.5 m,坝顶长度193 m。大坝填土密实度局部压实效果欠佳,填料 均匀性稍差,大坝填土共做注水试验21段,4段为微透水,12 段为弱透水,5段为中等透水。中等透水主要分布在背水坡,大坝坝顶局部中等透水。

在坝体土层内做标准贯入试验15次,实测击数为 11~15击,平均13.3击,校正击数为9.1~13.0击,标准击数12.7击,试验说明坝体填土密实度局部不均匀。坝体取样共9组做颗粒和黏粒分析,其中10 m以上深度部分黏粒含量<10%范围,部分黏粒含量在10%~30%范围;10 m以下取样1组在10%~30%范围,说明坝体土料黏粒含量部分合格(见表1)。填土土料属微~中等透水性。从钻孔水位观测及土体含水量分析,坝体浸润线水位高程在大坝轴线一带(从ZK1-ZK4-ZK7-ZK5-ZK6)为105.82 m~106.65 m~106.74 m~96.63 m~90.30 m,可知浸润曲线已形成。

表1 坝体填土击实试验结果统计

从上述统计指标中可看出,按天然干密度与最大干密度比较,大坝坝体填土压实度为 81.57%,说明压实度达不到规范要求(96%~98%)。

均质土坝为黏性土填筑而成,坝体填土干密度稍低,压缩性稍高,孔隙比较大,压实度达不到规范要求,通过注水试验结果,本大坝填土透水性属微~中等透水性,以弱透水为主,次之微透水和中等透水,中等透水主要位于大坝背水坡,大坝顶局部中等透水[1]。在透水性为中等透水的部位可能存在渗漏问题,建议进行注浆处理。大坝在高水位或上游护坡受到破坏的工况条件下运行,坝体及坝体与坝基接触部位渗漏和渗透稳定问题会突出,危及大坝安全运行[2]。

大坝坝顶存在纵向裂缝,特别是左坝头和右坝头纵向裂缝最为明显,坝顶局部区域还存在不均匀沉降现象引起的小裂缝。

在高水位运行期背水坡的两级马道之间存在“牛皮胀”现象。物探检测成果总体表明,大坝填土不均匀,密实度较差,特别是二级马道坝中以及靠右侧上下区域含水量较大,密实度最差,为可能的渗漏通道。

总之,大坝填土不密实,均匀性差,压实度不够,不能满足规范对坝体填土压实度的要求;同时坝体填筑土渗透性差异较大,总体为弱透水,但局部存在中等透水,筑填土与原状岩土接触处是一个软弱结构面。

2.2.2 坝基评价

坝基评价包括坝基渗漏及渗透稳定。坝基上部土层砾质黏性土层、全风化岩层、强风化岩层、中风化岩层。砾质黏性土层、全~强风化岩层属于微~中等透水性;中风化岩层属于中等透水性。因此,坝基属于微~中透水性,坝基渗漏问题局部存在。其地质病险主要位于坝体与坝基接触带,在高水位及正常蓄水位运行条件下对坝体稳定不利。产生渗漏的原因主要是坝基防渗处理不够或坝清基处理不彻底所致。

2.3 溢洪道评价

溢洪道布置在大坝右端,为宽顶堰开敞式溢洪道,溢流堰顶高程110.3 m,宽15.0 m,长13.2 m,宽顶堰后接陡坡段(长102.8 m)和底流式消力池(长16.0 m,宽 15.0 m),两边设侧墙,结构为浆砌石重力式挡土墙外砌150 mm厚C20混凝土,高度1.85~3.85 m。

步行穿越调查法作为一种从顾客视角感知服务的工具,强调以顾客为焦点力求发现待改进领域,最早是由Fitzsimmons和Maurer提出[12],其以提供全服务餐厅为例,说明如何服务质量提升[13];Elsa Lai-Ping和Richard在香港利用此方法研究提升律师事务所的服务质量[14];Moon Charn Riew和Ji Yeon Shin在韩国利用此方法研究卫生服务机构的服务质量[15],截止到目前尚未检索运用该方法的中文公开研究。

溢洪道已运行多年,整体外观较老旧,溢洪道内混凝土 铺面多处见有横向和纵向裂缝,部分铺面严重剥落,泄槽段局部隆起、悬空,由老化、热胀冷缩等因素造成,暂时未见挡土墙结构性破坏。

2.4 输水涵管评价

输水涵管进口闸门左右两侧及底部均有较大的漏水,闸门两侧止水装置也存在漏水现象,压力钢管与设计坡度不符、管壁锈蚀,启闭电动机虽能正常运行,但属工信部2012年公布的高耗能落后机电设备淘汰目录(第二批)产品,能耗高、效率低、环保性差。输水涵管出口右侧连通直径0.7 m的灌溉岔管闸阀开启时,闸阀无法完全打开,闸阀周边未设置镇墩,导致闸阀开关及附近涵管、地面振动特别严重,闸阀开关由于长期受振动影响,疲劳断裂,且管壁与电动装置结合处漏水严重,不能正常运行。输水涵管放水塔楼面存在较为明显的“晃动”现象,安全鉴定认为进水塔基础底下存在厚2.5 m左右的残积土层,在库水的长期浸泡下,土体易软化,基础整体倾斜变形较大,导致进水塔“晃动”。经过勘察和计算,输水涵管放水塔整体倾斜过大。

3 防渗加固处理

3.1 坝体防渗处理

在大坝坝顶新建塑性混凝土防渗墙,防渗墙厚600 mm,考虑2009年旋喷防渗墙位于主坝轴线,所以本次防渗墙布置在坝轴线上游侧1 m位置,防渗墙深入坝 基强风化岩层不少于0.5 m,防渗墙最大深度约30.3 m,防渗墙长度约263 m。塑性混凝土防渗墙施工采用液压抓斗成槽工艺,接头施工采用接头管进行处理。

考虑坝基岩体可能存在裂隙造成渗水,所以强风化以下至微风化层之间采用帷幕灌浆处理,其中防渗墙与帷幕灌浆交接重合长度3 m。坝肩与坝体交接位置,采用帷幕灌浆处理,隔断山体往坝体的渗水通道。

3.2 坝体加固

防渗墙加固完成后,对坝体进行填充灌浆,垂直坝轴线布置灌浆孔7排,孔底高程95 m,坝轴线方向间距3 m,灌入水泥黏土浆,增加提高坝体密实度。重建坝顶混凝土路面、防浪墙及坝顶排水沟,坝顶宽5.5 m,背水坡坝脚新建集渗沟及量水堰[3]。

背水坡牛皮胀处理,在背水坡出现渗水位置约为100 m高程开始,至坝脚反滤棱体之间增设贴坡反滤设施,将渗水导入坝脚反滤棱体。

3.3 输水涵管放水塔加固

对放 水塔“晃动”处理主要措施是采用钢结构把放水塔与栈桥连接,增加放水塔刚度。考虑开挖放水塔下部的涵管会使放水塔基础失去埋深的作用,施工期间会影响放水塔上部建筑物稳定,而且需要完全放干水库,施工不方便,所以基础加固在涵洞的顶板高程面进行。在涵洞两侧各做3条 钻孔桩,钻孔桩渗入岩层,在涵洞顶板面做混凝土大底板把钻孔桩与涵洞顶板连接,利用钻孔桩和混凝土底板来限制涵洞的水平方向变位[4]。

除对放水塔进行加固外,对涵管周围坝体进行充填灌浆处理,在涵管两侧各设一排,钻孔偏离涵管外边线约0.5 m,孔距2.5 m,灌浆材料20%水泥黏土浆;更换涵管出口碟阀,修建混凝土镇墩,对坝后电站涵管出口进行封堵,做法与旧涵管封堵 相似;更换涵洞进水口钢闸门。

3.4 溢洪道加固

4 坝体安全复核与监测

4.1 坝体安全复核

根据《碾压式土石坝设计规范》(SL 274—2020)的规定要求,结合运行中可能出现的不利情况,拟定下列6种工况进行渗流分析。

(1)正常运用条件。 工况一:水库水位为正常蓄水位110.30 m(珠基,下同)的情况; 工况二:水库水位为设计洪水位111.98 m(P=2%)的情况; 工况三:水库水位从设计洪水位111.98 m(P=2%)降至正常蓄水位110.30 m的库水位降落期的情况; 工况四:水库水位从正常蓄水位110.30 m降至死水位92.00 m的库水位降落期的情况[5]。

(2)非常运用条件Ⅰ。 工况五:水库水位为校核洪水位112.77 m(P=0.1%)的情况; 工况六:水库水位从校核洪水位112.77 m(P=0.1%)降至正常蓄水位110.30 m的库水位降落期的情况。

4.1.1 渗流安全复核

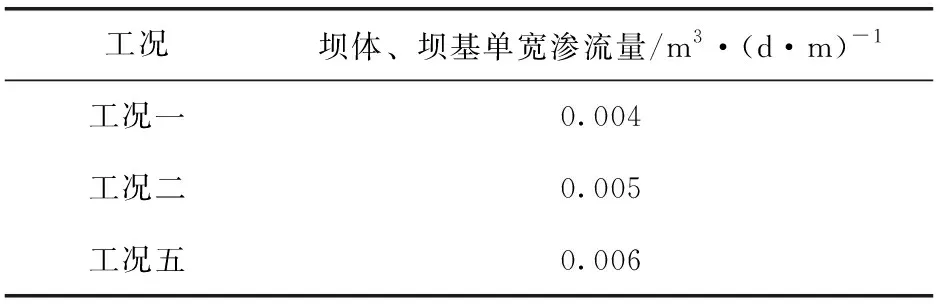

大坝在稳定渗流工况下,渗流量如表2,各工况大坝浸润线下游逸出点均在反滤层保护范围内。从大坝渗流量计算成果可知,渗流量均不大,满足设计和规范要求。

表2 各工况下稳定渗流渗漏量计算成果

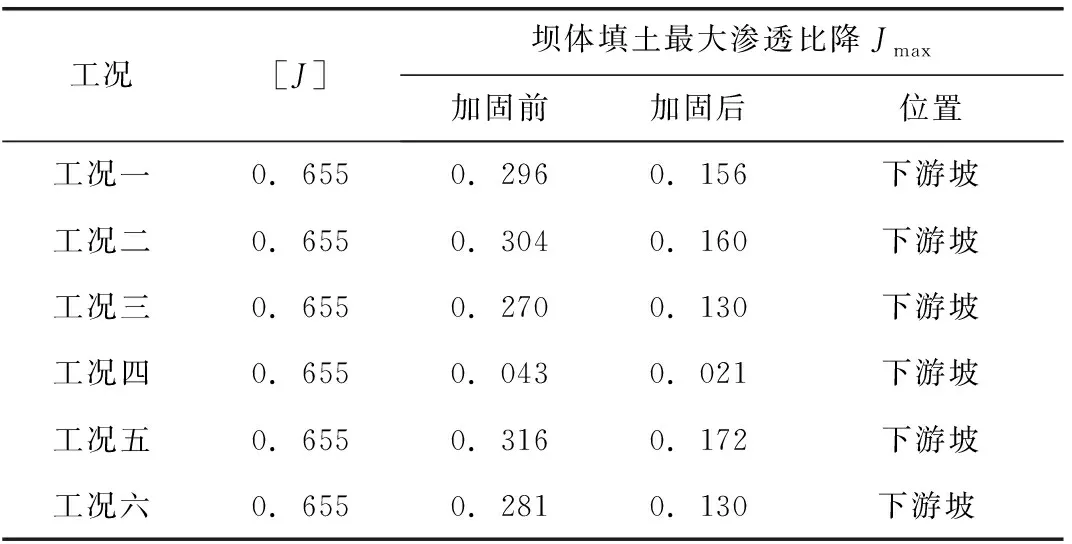

流土型临界水力坡降采用《水利水电工程地质勘察规范》(GB 50487—2008)附录式(G.0.6-1)计算,土体允许渗透比降为临界水力比降除以安全系数,安全系数一般取1.5[6]。坝体土体各工况渗透比降计算成果对比见表3,结果显示:加固后大坝最大比降均有所减小,各工况下最大渗透比降出现在下游排水棱体与坝体填土交接部位,各工况下的最大渗透比降均小于允许比降[J],渗流安全满足规范要求[7]。

表3 土体各工况渗透比降计算成果对比情况

4.1.2 坝坡稳定安全复核

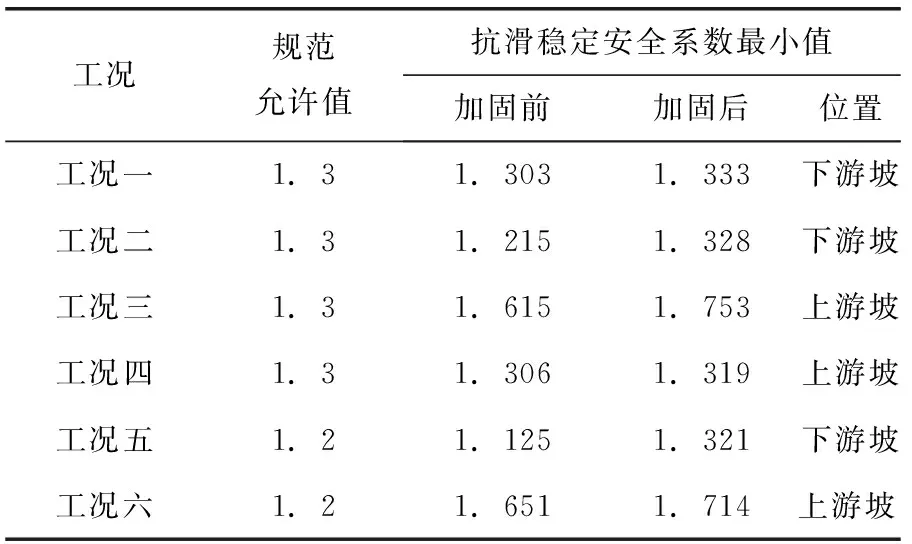

根据规范SL 274—2020的规定,稳定计算采用简化毕肖普法计算平面问题的土坝坝坡圆弧抗滑稳定安全系数。以较小的安全系数为准,计算结果见表4。

表4 大坝抗滑稳定安全系数最小值计算成果

加固前,大坝在正常蓄水位工况下抗滑稳定安全系数接近允许值;在设计洪水位及校核洪水位下抗滑稳定安全系数小于规范允许值,不满足规范要求;在非稳定工况下均大于规范允许值,满足规范要求。加固后,大坝在工况下,抗滑稳定安全系数均有所提高,且均大于规范允许值,满足规范要求[8]。

4.2 坝体安全监测

4.2.1 变形监测

本次除险加固对大坝主要进行表面变形监测,包括竖向位移和水平位移监测。水平位移监测采用交会法测量,垂直位移监测采用三角高程测量,从大坝右岸至左岸共设3个监测横断面,从大坝上游至排水棱体共设4个监测纵断面,共设位移监测点12个,在大坝左、右两岸地质条件良好、基础稳固处设工作基点4个。

4.2.2 渗流监测

渗流监测包括渗流压力、渗流量监测以及水质分析。其目的是:掌握水工建筑物及其地基的渗流情况,分析判断是否正常和可能发生不利影响的程度及原因,为工程养护修理和安全运用提供依据。本次除险加固渗流监测重设坝体渗压监测,共设3个监测断面12个测压孔。

5 结 语

本文通过对西坑水库土石坝的工程病害进行成因分析,针对前期勘察得出土坝病害主要为坝体和坝基的防渗隐患对大坝稳定性可能产生的影响。 采取了对主坝坝体及坝基采用塑性防渗墙进行防渗处理的技术方案,对大坝坝顶新建塑性混凝土防渗墙,对背水坡重新铺设草皮护坡,加固输水管涵和溢洪道。在进行防渗处理后大坝在各种工况下抗滑稳定最小安全系数满足规范要求,最大渗流比降均小于允许比降,渗流安全满足规范要求,对类似土石坝工程的病害治理提供技术指导。。