篆隶笔意与碑学传统

□ 虞晓勇

“篆籀”字体概念出现得很早,许慎《说文解字叙》就提到了“篆书”和“史籀大篆”,而作为审美格调出现的“篆籀气”,是被北宋黄庭坚、米芾、黄伯思激活的一个概念,激活的人文环境因于宋代金石学的兴起,但篆隶的熔铸力被充分激发,则际会于清代碑学。

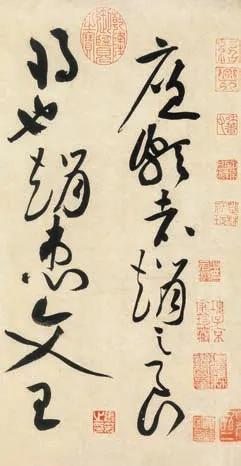

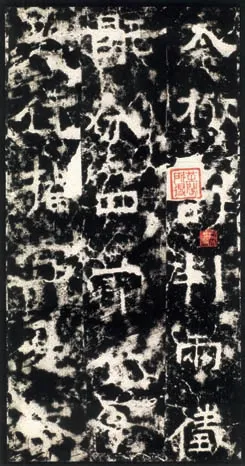

米芾在《自叙帖》中说:“入晋魏平淡,弃钟方而师师宜官,《刘宽碑》是也。篆便爱《诅楚》《石鼓文》。又悟竹简以竹聿行漆,而鼎铭妙古老焉。”由于对篆隶审美有着深切的体悟,他在《海岳名言》中提出了“篆籀气”的概念,其云:“与郭知运①《争座位帖》(图1),有篆籀气,颜杰思也。”这句评语的引用率非常高,一是因为米芾所说,其次是评价颜真卿的书法,但仔细推敲一下,却有蹊跷。众所周知,颜氏家族以小学传家,从颜之推、颜师古、颜元孙,到颜真卿,都极为重视文字的源流与正俗,在颜真卿诸多楷书作品中,可以清晰地看到其遵从古文字结构的传统,以此而言,颜楷无疑有“篆籀”的影子。但米芾恰恰对颜楷针砭极甚,认为“颜鲁公行字可教,真便入俗品”,之所以有此评价,是因为颜楷在笔画组构上“安排费工”。而米芾在《宝章待访录·颜鲁公、郭定襄〈争坐位第一帖〉》中又提到:“(《争座位帖》)秃笔,字字意相连属,飞动诡形异状,得于意外也。世之颜行第一书也。”结合这些材料可以推测,米芾褒扬的“篆籀气”更多偏指自然圆活、纵逸烂漫、时出奇趣的篆籀体势美,它和固守篆籀结构字形(隶古定)没有直接的关联,与“排字”之法更是对立。那么,在米芾眼中,“篆籀气”除了体势因素外,是否也包含有笔法要素?米芾的《海岳名言》曾论颜楷笔法:“欧、虞、褚、柳、颜,皆一笔书也。”所谓“一笔书”无疑指单一的中锋用笔,从米芾的表述看,其对“一笔书”基本持否定态度,但他又肯定了《争座位帖》的“秃笔”之韵。《绍兴米帖》中收录有米芾的篆书(图2),形态生动多姿,笔法起收含蓄,中侧兼用,轻松自如。可见,米芾所谓“篆籀气”中的用笔美包括了含蓄与圆活两个特征。“秃笔”是藏锋内敛笔法,与“二王”的外耀锋芒区别很大。但“秃”并不是无趣无味,而是逆藏笔势,含意于内,以意相连,是大减之法。从一定角度说,米芾“无垂不缩,无往不收”的观念是此法的延伸,也是“篆籀气”的一个注脚。

图1 [唐]颜真卿《争座位帖》(局部)

图2 [宋]米芾《绍兴米帖》(局部)

稍晚于米芾的黄伯思精通古学,他提到了“篆籀意象”的概念,同时也将此法与唐以后的“姿媚”书风作了比较,以此彰显古法之重。《东观馀论·跋陈碧虚所书相鹤经后》云:“自秦易篆为佐隶,至汉世去古未远,当时正隶体尚有篆籀意象。厥后魏锺元常、士季及晋王世将、逸少、子敬作小楷,法皆出于迁就汉隶,运笔、结体既圆劲淡雅,字率扁而弗椭。……至陈、隋间,正书结字渐方,唐初犹尔。独欧率更、虞永兴易方为长,以就姿媚。后人竟效之,逮不及二人远甚,而锺王楷法弥远矣。”黄氏的“篆籀意象”与“篆籀气”概念相近,但也略有区别。“气”即风格、品格,“意象”侧重于“象”,强调书法形象的意蕴美,带有更为明显的主体性。书法艺术源远流长,美感丰富多样,黄伯思从主体性的角度出发,强调了古法中篆籀意蕴美的重要价值。在黄氏眼中,篆籀古法用笔圆劲活泼,自然无作,结体呈团状,张力内聚。“姿媚”之书在结体上则与古法相左,他用“易方为长”的措辞描述了“姿媚”的特征。小篆尽管体势趋长,但其笔势内聚,而作为“姿媚”之书代表的欧、虞楷书,明显呈现出笔势外扬的放射形态,因此结体中笔势是否呈内聚式的团状,是评判古法存留的一个重要标准。在黄氏这段话中,篆与隶的古法关系也值得关注。他认为,两汉离古不远,隶书传承了“篆籀意象”,而锺、王等人的书法因承传了隶法,故与唐以后的“姿媚”之书有极大的区别。在黄伯思的认识中,隶意是“篆籀意象”的延伸,论篆籀不能缺少对于隶书的讨论。从文字使用的时代性而言,唐代以后,楷、行、草是今体书,而篆籀与隶书则成为古体书,隶书脱胎于古文字,篆籀与隶书自然紧密联系在了一起。与“篆籀气”“篆籀意象”并行的另一个概念是“篆隶笔意”②,杨宾的《大瓢偶笔》也称之为“秦汉意”,篆意与隶意是明清以来书家孜孜以求的书法“古意”,而诸概念中篆籀的意蕴美无疑是最根本、最重要的。

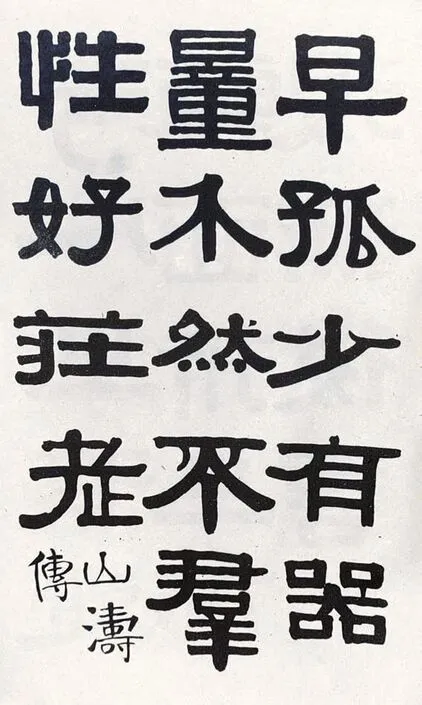

对于“篆籀气”,米芾评价为“杰思”,认为这是《争座位帖》具有创造性的艺术手法。提炼各体意趣,强调书体互通的观念,六朝以来的书论中多有提及。例如,伪托卫铄(一作王羲之)的《笔阵图》云:“又有六种用笔:结构圆备如篆法,飘扬洒落如章草,凶险可畏如八分,窈窕出入如飞白,耿介特立如鹤头,郁拔纵横如古隶。”所谓“结构圆备”不仅指分布匀净周全,同时也包含有线条形态匀畅的因素在内,故也归于用笔一类。但这些论述仅限于技巧兼通的层面,宋以后,文人书法创作的审美主体意识大大增强,书家们开始从书法本源探究书法审美意趣的问题。例如,黄庭坚在《跋此君轩诗》中提到:“近时士大夫罕得古法,但弄笔左右缠绕,遂号为草书耳,不知与蝌蚪、篆、隶同法同意。数百年来,唯张长史、永州狂僧怀素及余三人悟此法可。苏才翁有悟处而不能尽其宗趣,其馀碌碌耳。”黄庭坚的草书独树一帜(图3),其打破了传统草书的体势,大戟长枪,擒纵自如,此外他更是吸收了“蝌蚪、篆、隶”笔意,融入草书表现中去,极大丰富了草书的笔法。时人作草,大多从仿效笔形入手,少趣乏味,而黄庭坚则强调“笔”(笔意)才是草书的灵魂。那么何为笔意的“宗趣”?黄庭坚认为篆、隶古法才是本源,这个源不仅是各种笔法技巧的根本,同时也是书法审美趣味的堂奥。而很多学草者,并不懂得草书“与蝌蚪、篆、隶同法同意”,因而只能“碌碌”了。黄庭坚、米芾、黄伯思等人都提到了古文字书法的审美意趣,与前人相比,他们的贡献也是显见的。《笔阵图》只将“篆法”列为六种用笔之一(孙过庭《书谱》也承续了这一传统),而黄庭坚等人则把“篆隶意”“篆籀气”提升至书法形式美的根源性要素,颜真卿行书伟大的创造性也在于激活了这一古典要素,拓宽了书法表现的门径③。

图3 [宋]黄庭坚《廉颇蔺相如列传》(局部)

元代以来,篆隶字法与书法审美的重要性屡屡被书家评述,其内涵也逐渐得以丰富。例如,元末张绅的《法书通释》云:“善书者笔迹皆有本原,偏旁俱从篆隶。智者洞察,昧者莫闻。是以法篆则藏锋,折搭则从隶。用笔之向背,结体之方圆,隐显之中皆存是道。人徒见其规模乎八法,而不知其从容乎六书。”张氏对篆隶的认识比宋人更全面,他认为今体书不仅须在结构上遵从篆隶,笔法与内蕴更要上溯篆隶,即从“八法”追“六书”。张绅从书法本体的角度对篆隶书法的价值进行了评价,发掘了书法美的本原,也为学书者指明了路向。正如傅山所云:“不知篆籀从来,而讲字学、书法,皆寐也,适发明者一笑。”④书法本是字学的升华,篆隶笔意更是书法笔法的源泉,明清之际当这一理路与朴学研究、访碑问石、篆刻创作等诸多人文要素紧密结合在一起时,篆隶笔意成为碑学真正的“发动机”也是水到渠成之事。

碑学是清代书法史上重要的风格流派,什么是碑学的理论内核?这一焦点问题被研究者反复辨析。仁者见仁,智者见智,研究视角的不同,也促成了不同见解的生成。对于碑学的内涵,有三点值得深入探讨:一、任何一个理论体系均有内核,如果碑学能成为一个理论体系的话,它的内核与外延是什么?二、碑学的命名因材质而起,材质及其延展性变化在书法风格流变中的作用力究竟有多大?材质与书风是否存在必然联系?三、与帖学相区别,碑学的核心审美特征是什么?上述问题如不细究,对于碑学的认识终究模糊。

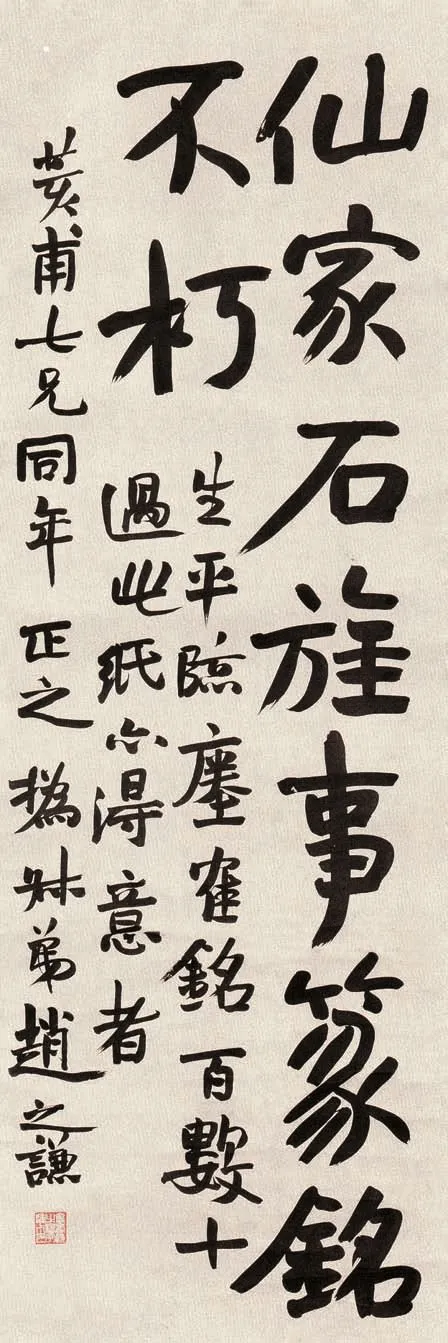

至于碑学名称的缘起,我们往往以阮元的“两论”(《南北书派论》《北碑南帖论》)作为重要的理论标志,但对碑与帖(墨迹)各自文化与审美特征的讨论却早已有之。据传羊欣的《采古来能书人名》记载:“锺有三体:一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书、教小学者也;三曰行狎书,相闻者也。三法皆世人所善。”欧阳修则在《集古录跋尾》中精辟阐述了法帖的特点:“余尝喜览魏晋以来笔墨遗迹,而想前人之高致也。所谓法帖者,其事率皆吊哀候病,叙睽离,通讯问,施于家人朋友之间,不过数行而已。盖其初非用意,而逸笔馀兴,淋漓挥洒,或妍或丑,百态横生,披卷发函,灿然在目,使骤见惊绝,徐而视之,其意态如无穷尽,使后世得之,以为奇观,而想见其为人也。”碑与帖⑤原本是两种实用性极强的书刻载体,由于相应文化作用力所致⑥,碑与帖或书或刻,其风格也会存在很大的差异。“锺书三体”之首的“铭石之书”即刊碑字体(图4),其书丹的字体及审美风格也应符合庄重的铭石文化要求,这种情况与周代青铜铭文铸刻非常相似。在西周青铜器上,我们可以看到“子子孙孙永宝用”的套语,同样也能在很多汉碑中找到“刊石立表”的例证,其谨严厚重的气象一脉相承。因此,尽管碑学是清代盛行的书法流派,但其根源则是古代的铭刻文化,了解铭刻文化的审美特征,无疑有助于阐扬碑学的相关问题。比如明清之际,有的学者将石刻与墨迹各自的特点进行了比较。冯班《钝吟书要》云:“先学间架,古人所谓结字也;间架即明,则学用笔。间架可看石碑,用笔非真迹不可。”结合冯氏相关的文献看,此处或指唐楷的间架,那么石碑楷书的间架和真迹(墨迹)有何不同?这就离不开铭刻文化的作用力,也正因此,二者之间才有了矜严庄重与活泼灵动的风格差异。日本学者荒金大琳曾将褚遂良《雁塔圣教序》的原碑照片与宋拓本进行过比较研究(图5),结果发现碑中有大量字例存有修正线,比如“垂”字的横画原本短促,但修正后则向左侧伸展等。修正线从何而生?这是史家考证的工作,但无可非议的是,大量的修正使得褚字的间架趋于矜严静穆。铭石书的文化传统是碑学重要的内核之一,正如阮元《北碑南帖论》所说:“界格方严,法书深刻,则碑据其胜。”碑派书风中的雄强、浑厚、矜严、瘦硬等审美特征均与此相关。

图4 [曹魏]《受禅表》(局部)

图5 [日本]荒金大琳编《雁塔圣教序》(局部)

阮元“两论”的核心思想是强化以篆隶为源头的书风承传脉络,他认为如不追溯书法之源脉,就不能分清书风流派,而这个根源即是篆隶古法(包括章草)。那么碑学体系内含括有哪些书体?这些书体之间的关系又是如何?康有为在《广艺舟双楫》中提到了“今学”的概念,他说:“吾今判之:书有古学,有今学。古学者,晋帖、唐碑也,所得以帖为多,凡刘石庵、姚姬传等皆是也。今学者,北碑、汉篆也,所得以碑为主,凡邓石如、张廉卿等是也。”此处的“今学”即碑学,指咸、同时期的书法风尚,包括北碑与篆隶。沙孟海在《近三百年书学》中则认为:“通常谈碑学,是包括秦篆汉隶在内的”,但为了表述便利,他将“碑学——以魏碑为主”单列,而把“篆书”与“隶书”分设,此外还有“颜字”一节。与二者相似的观点还有不少,此处不赘述。结合已有的文献可以看到,学界对于碑学内涵的认识有三类见解。其一,北碑为碑学研究的主要对象,但康有为认为还要延伸至南朝、隋代的石刻书迹,《广艺舟双楫·碑品第十七》中就将《爨龙颜碑》《曹子建碑》《贺若谊碑》等书迹列入。其二,碑学含括了篆隶、章草与北碑。篆隶是北碑的渊源,这一点“两论”阐述得非常清晰。阮元崇尚质实的经学研究,对于书法流派也主张返古溯源,其云:“北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。而蔡邕、韦诞、卫觊、张芝、杜度篆隶、八分、草书(章草)遗法,至隋末唐初,犹有存者。”“遗法”即是古法,包括篆隶和章草,隶意更是阮元极力标举的今体书笔法意趣之源。章草承传了隶意,其在碑学中的根本性位置也不可忽视。如在北派体系中,阮元重点提到了索靖,从源流发展强调了章草的地位。尽管沙孟海在《近三百年书学》中将“碑学——以魏碑为主”和“篆书”、“隶书”分列,但这只是为了行文方便而作出的板块区分,在他的碑学体系理念中,篆隶与北碑是紧密结合在一起的。他提到:“从前的人,本来并没有所谓‘碑学’,嘉道以后,汉魏碑志,出土渐多,一方面固然供给几位经小学家去做考证经史的资料,又一方面便在书学界开个光明灿烂的新纪元。”“汉魏碑志”即包括汉隶与北碑,二者俱属于铭石书,风格上也有明显赓续关系。从历史发展看,汉隶与成熟魏碑之间有一个不可忽视的时间段——十六国和北魏平城时期,这一时期出现了几件颇具拙朴奇崛意趣的名作,如《邓太尉祠碑》(前秦建元三年)、《广武将军碑》(前秦建元四年)(图6)、《太武帝东巡碑》(北魏太延三年)、《中岳嵩高灵庙碑》(北魏太安年间)(图7)等,其风格也获得了清代碑学家的高度评价,像《中岳嵩高灵庙碑》就被康有为誉为:“北碑近新出土以此为古雅第一。”(《广艺舟双楫》)。这些书迹的风格介于隶楷之间,古意盎然,充满张力,其书刻特征恰能够填补我们对于碑学审美意趣的整体性认识。汉隶的古朴自然,缓按急挑,又如何演化为北碑的雄强劲健?铭石书的深厚传统、书体演进的交融性特征无疑是我们关注的焦点。丛文俊在《关于汉代出土金石砖瓦文字遗迹之书体与书法美的问题》一文中提到了“尚方大篆”与“旧体铭石书”的概念,此文的学术价值不仅在于提出重点问题,为当代碑学研究梳理了由篆隶到“洛阳体”的风格承传,更彰显了篆隶笔意在碑学发展过程中的基因承传力量。其三,马宗霍等学者主张将清代碑学划分为唐碑与北碑两期,而康有为在碑学理论阐述中,则明确提出“卑唐”的观点,那么为何在碑学中唐碑与碑学的关系难以厘清?其中离不开三个因素:一、铭石书的传统在唐碑中保留了下来,如唐代碑志的碑额和志盖的书体就一般采用篆书;二、不少唐碑名作(尤其是初唐时期)含有了北碑的书体特征;三、书家取法与自化的差异。清代中后期的伊秉绶、何绍基等碑名学家,取法唐楷,功力深厚,但同时他们又深受篆隶与北碑的影响,因此其笔下的唐楷风格呈现出与篆隶、北碑深入融合的特征。人文环境的变化,造成了清代中后期唐楷创作的新特点。叶培贵在《“碑学”、“帖学”献疑》一文中就提到:“唐以后不受唐碑影响者几人?包括不包括唐碑,对清代书法总体进程的描述和评价,会发生相当大的差异。”“比如何绍基,遍学各种字体、书风,但原来被以偏概全地划分为‘碑学家’,或划分为‘学颜字的’,前者忽略了他对晋唐传统的深入学习,后者则忽略了他对新发掘传统的积极吸收。”这是一个很通透的见解,他客观剖析了清代书法融通的特征,也指出了沙孟海等前贤研究中的罅隙。如深入探究,仍可进一步推进。既然在清代中后期一些书家的颜字(包括楷与行)风格出现了熔铸特征,那么激活颜字的重要因素是什么?其实还是篆隶笔意。例如伊秉绶的“山涛传”三字(图8),体势取颜真卿《李玄靖碑》,但笔画的起止富有浑劲的篆意,“山”的字形也采用了隶古定的手法。又如何绍基的《邓君墓志铭》(图9)更是以篆隶化颜楷的代表作,古朴拙厚,意趣十足。其起笔藏逆,收笔含蓄,撇画舒卷,长戈遒曲;横画的收笔隶意十足,折笔展现了北碑的硬朗,“口”部的处理圆融活泼,表现了何绍基对古文字书法的独特理解。由此而言,对于清代颜体书法的研究,篆隶笔意的熔铸性作用不容忽视。

图6 [前秦]《广武将军碑》(局部)

图7 [北魏]《中岳嵩高灵庙碑》(局部)

图8 [清]伊秉绶节录《山涛传》

图9 [清]何绍基《邓君墓志铭》(局部)

通过对碑学内核的阐论,我们不难看出篆隶笔意在碑学传统中的地位,以及其所具有的熔铸力,二者之间,更要关注后者。在碑学体系中,阮元提出了溯源的史观,而包世臣则从实践理论构建碑学体系,《邓石如传》是碑学传统研究无法绕开的一个话题。邓石如之所以在碑学流派中地位崇高,包世臣的撰文传播只是一种助力,邓氏的天才艺术创造力则是决定性要素。李兆洛在《邓君墓志铭》写道:“君书真气弥满,楷则俱备,其手之所运,心之所追,绝去时俗,冥符古初。”“楷则”是指六书字法于篆隶书法典则,但邓石如书法的妙绝不仅因为具备楷则,更得力于磅礴的笔势与氤氲的墨气(图10)。不同于以往的篆隶书家,邓石如并不泥于笔画形态的工巧,而是将篆隶的书写性放到了最重要的位置⑦。这种创作理念打破了以往篆隶书写的“刻滞之弊”,充分发挥了书写工具与材料的特性,将金石拓片丰富的审美意趣,用“写”的方式淋漓尽致地展现了出来(图11)。李兆洛提到了邓石如书写中的“真气”,这种真气既是邓石如自身的精气神(元气),也是其笔势郁勃、墨气淋漓的形式外显,同时更彰显了邓氏的艺术创造力,他将当时仅见于金石遗刻的古体篆隶,用生动鲜活的笔墨激活了出来。正如沙孟海在《近三百年书学》中所说:“多数人只注意中锋用笔,写得吃力。邓石如灵活运用,开个方便法门。”清代深谙文字学的篆隶名家不少,如钱大昕、钱坫等人(图12),他们字学修养远在邓石如之上,但为何其艺术影响力无法与邓氏相匹?缺少对篆隶书法艺术性的深层次发掘是主要原因。真正对篆隶笔意有熔铸力的书家,其能力在作品正文、落款,或是非篆隶书体的创作中均有体现。对比钱大昕等人与邓石如的落款(图13),我们就可以发现鲜明的差异。马宗霍曾非议邓石如的碑派草书是“野狐禅”,但谁又能想到这种大胆的创作突破,在近现代行草书创作中已发展成重要的流派。以吴昌硕为例,吴氏的篆隶与篆刻标名书史,但他的行草书也是自成一格,近年来成为书学研究的关注点。其取法王铎诸家,而笔画质感、笔势张力、结字意趣则别有胜处。吴昌硕题《何子贞太史册》云:“曾读百汉碑,曾抱十石鼓;纵入今人眼,输却万万古。不能自解何肺腑,安得子云参也鲁?强抱篆隶作狂草,素师蕉叶临无稿。”从“读”“抱”的字眼,可见吴氏篆隶根基之深,虽自谦所谓“强”作狂草,但正是有了篆隶根基,自能师心纵横,创造出活泼多样的草书形象。

图10 [清]邓石如《白氏草堂记》(局部)

图11 [清]邓石如《易经谦卦》(局部)

图12 [清]钱坫《喜晴诗轴》

图13 [清]邓石如《白氏草堂记》款字

赵之谦是一位天资极高、诸体兼擅的书家,他参悟了包世臣的碑学理论,在其碑学实践中,将秦汉书法的古意作了淋漓尽致的笔墨阐释。包世臣在《艺舟双楫》中曾述古法:“大凡六朝相传笔法,起处无尖锋,亦无驻痕;收处无缺笔,亦无挫锋,此所谓不失篆、分之遗意者。”赵之谦的碑派实践遵照了包氏的理念与方法,例如他临摹的《瘗鹤铭》(图14)笔意浑劲,笔形圆融,内力充实。其中最难得的是笔画中弥满的真气内力,这种力量的获得是多年练笔的结果。赵之谦曾言:“求仙有内外功,学书亦有之。内功读书,外功画圈。”⑧何为“画圈”?即是熟习笔性,提炼笔质。“画”字强调暗藏锋力于笔画之中,铺毫转笔,笔能摄墨,以此表现出内力充盈的“篆分遗意”之美。赵之谦的高明又体现在他能够辩证看待古法,如《魏碑四条屏》(图15)中的“风”“木”“有”“千”等字侧意十足,但赵之谦运用侧锋很好地把握了分寸,即侧而不扁。在运用侧锋时,他只是稍稍偏转笔锋,保证笔毫能够铺展,增加笔画沉厚的意味,并在此基础上随机作出提按、顿挫等动作,展现出行处不飘,转处不薄,沉厚涩辣的美感。可以说,赵之谦从溯源、多元、可塑等方面,极大丰富了碑学实践的内涵。

图14 [清]赵之谦《临瘗鹤铭》

图15 [清]赵之谦《魏碑四条屏》之四

邓石如、何绍基、赵之谦、吴昌硕被誉为津梁后生的一代宗师,他们的碑学实践之所以伟大,是因为他们有融铸篆隶笔意(包括篆刻)的非凡能力,这种熔铸力恰恰是碑学出新的“发动机”。

“植根传统,鼓励创新”是对当代书法创作者提出的重要方向,但传统如何根植?出新又如何不偏离传统?恐怕求古溯源、激活经典、捋清脉络是必修之功。这也是当下重新深入研讨篆隶笔意与碑学传统,发掘邓石如、赵之谦、吴昌硕等人笔墨内涵的学术意义所在。

注释:

①郭知运应为郭英乂,此处为米芾之误。

②徐利明曾有专著《“篆隶笔意”与四百年书法流变》。

③[清]杨守敬《学书迩言》云:“行书自右军后,以鲁公此帖为创格,绝去姿媚,独标古劲。”

④[清]傅山《霜红龛书论》,《明清书法论文选》(上),上海书店出版社,1994年,第457页。

⑤“帖”的本义为用帛做的书签。

⑥[清]阮元《北碑南帖论》云:“古石刻纪帝王功德,或为卿史铭德位,以佐史学,是以古人书法未有不托金石以传者。”

⑦吴玉如在《〈元略志〉跋》中说:“吾服膺顽伯天纵之才,篆隶以写法出之,于是一洗前人刻滞之弊。”

⑧[清]赵之谦《章安杂说》,上海人民美术出版社,1999年,第4页。

——邓石如书法艺术展

——书法家郑和新墨海游龙笔意键